黟县,中华人民共和国安徽省黄山市下辖县。位于黄山市西北部,北枕黄山,南望白岳。黟县总面积857平方公里,是黄山市面积最小的县。截至2022年,黟县下辖5镇3乡,2022年末户籍人口90876人。县政府驻黟县碧阳镇直街54号。

本页面主要目录有关于黟县的:地名由来、历史沿革、自然地理、行政区划、政治、人口、经济、社会、交通、人文、风景名胜、著名人物、重要荣誉等介绍

黟县,中华人民共和国安徽省黄山市下辖县。位于黄山市西北部,北枕黄山,南望白岳。黟县总面积857平方公里,是黄山市面积最小的县。截至2022年,黟县下辖5镇3乡,2022年末户籍人口90876人。县政府驻黟县碧阳镇直街54号。

本页面主要目录有关于黟县的:地名由来、历史沿革、自然地理、行政区划、政治、人口、经济、社会、交通、人文、风景名胜、著名人物、重要荣誉等介绍

黟县

Yi County

857平方公里

亚热带湿润季风气候

黄山市西北部

东经117°38'30”~118°06’、北纬29°47’~30°11’30“

中华人民共和国

安徽省

黄山市

县

5镇3乡

341023

90876人(2022年末户籍人口)

徽语-休黟片

54.4亿元(2022年)

72013元(2022年)

28638元(2022年)

西递、宏村、南屏

245500

碧阳镇

0559

黟县站、黟县东站

黟县地处黄山西麓,黄山余脉自东向西南延伸,横穿黟县中部,地形以山地为主,地势中部高,南北低。属亚热带湿润季风气候,气候温和,四季分明。黟县自秦朝设立,距今已有2200多年的历史。设立时原名黝县,三国时期改称黟县。1987年黄山市成立,黟县属之至今。

黟县地处中国东部,毗邻长三角地区。2022年黟县地区生产总值54.4亿元,居黄山市第7。三次产业结构为9.8:33.5:56.7。黟县以第三产业为主,并将特色旅游业和农业相结合,形成包括黑茶、黑鸡、黑猪、黑果、黑粮的“五黑产业”。县内火车站点有黟县站、黟县东站;黄祁高速、池祁高速、黄浮高速、G530(S218)、G237贯穿县境。

黟县是“徽商”和“徽文化”的发祥地之一,也是中国历史文化名城,被称为“千年古县”。其历史文化资源保存不仅系统完整,数量也十分丰富:境内存有大量的明清民居、祠堂、牌坊、园林,还有文物保护单位92处,非物质文化遗产66项,如徽州楹联匾额、徽州木雕技艺。黟县也因此被称为“中国徽文化的活化石”。黟县还拥有世界文化遗产皖南古村落——西递、宏村,中国历史文化名村6个,中国传统村落44个,其中著名的传统村落有南屏村、屏山村,黟县也因此被称为“中国明清古民居博物馆”“中国的缩影”。

“黟”字本义为黑、黑木。关于“黟”的含义有多种说法,一说,据《新安志》载: “旧名黟山,秦置县,取义于此。”二说,据《汉书》记载:"音义,黟音伊,或从幼字相似,盖写而误焉。”故得名黟县。

秦始皇二十六年(公元前221年)并天下,废分封,行郡县,始置黟县,原称黝县,属鄣郡。《越绝书•卷第二》载:“乌程、余杭、黝、歙、无湖、石城县以南,皆故大越徙民也,秦始皇刻石徙之。”黝之名始见于此。宋淳熙《新安志》载:“秦并天下置黝、歙二县,属鄣郡。”

汉高祖六年(公元前二零一年),黝县属荆国,后相继改属吴国、江都国、广陵国。 汉武帝元封二年(公元前109年),一说元狩二年(公元前121年),改鄣郡为丹阳郡,黝县属之。汉成帝鸿嘉二年(公元前19年)六月,以黝县为广德王国,立中山宪王刘福弟孙云客为广德王,鸿嘉三年云客去世,无子继承,国遂废。平帝元始二年(公元2年)四月,复以广德故国(黝县)立广川惠王刘越曾孙伦为王,传子赤。王莽篡位,贬赤为公,始建国二年(公元10年)废,改黝为愬卤。

东汉光武帝建武元年(公元25年)恢复黝县,仍属丹阳郡。献帝建安十三年(208年),陈仆、祖山反抗吴国孙权统治,率山民二万户驻扎城南淋沥山。孙权派中郎将贺齐征讨,陈仆等被杀,其余皆降。同年,设置新都郡, 改“黝”县为“黟”县。将歙县划分成歙、休阳、新定、黎阳四县,加上黟县、始新共六县,隶新都郡。

宋泰始二年(466年),元月,太守阳伯子等随晋安王反叛,率兵攻占县城。县令菇公联合李灵赐,萧伯寿等反攻,历时八月,收复县城,斩伯子。

梁中大通元年(529年),太常卿胡明星(横冈人)募工开槐渠(现称横沟),引漳水灌溉黄姑墅一带(郭门至横冈)千余亩农田。

隋朝平陈,改郡为州。隋开皇九年(589年),黟与歙均并入海宁,属婺州;十一年复置黟、歙,属宣州;十二年置歙州,州治设于黟,领黟、歙、海宁三县。大业三年(607年)改州为郡,更歙州为新安郡,徙郡治于休宁,黟属新安郡。大业十二年,歙人汪华据县,称吴王,增设黟州于黟县。

唐武德四年(621年)改新安郡为歙州,属江南西道,黟县隶歙州。天宝元年(742年)改歙州为新安郡,属江南东道;乾元元年(758年),复改新安郡为歙州,属宣歙饶道,黟县仍隶歙州。

宋徽宗宣和二年(1120年),黟县乡民响应方腊起义,杀县尉洪造。宣和三年(1121年),改歙州为徽州,属江东道,黟县隶徽州。

南宋景炎元年(1276年),三月,县城兵乱,县署被毁,后县丞李大川重建。景炎二年(1277年),改州为路,徽州路属建康道,黟县隶徽州路。南宋光宗谆熙五年(1178年),县城北门外戊已桥建成。

元至大四年(1311年),县尹皇甫修建儒学讲堂。元至正十七年(1357年),重建黟县县厅。明军陷徽州路,改徽州路为兴安府,属江南行台;二十四年,兴安府改为徽州府,属江浙行省;二十六年,徽州府属中书省。黟县隶徽州府。

明朝至清朝,徽州府曾先后属直隶京师、广德兵备道、徽饶兵备道、徽宁兵备道、徽安道、徽宁道、江南省、安徽省,黟县一直随徽州隶属之。

明洪武三年(1370年),建城隍庙于城内。正统六年(1441年),知县胡拱辰扩建学宫,立科贡,题名碑。正德十六年(1521年),知县陈九畴主持编修《黟县志》。万历十五年(1587年),知县王家光续编《黟县志》。

清朝顺治二年(1645年),七月,宋乞、朱太联络县内奴仆起义,占领县城。翌年三月,朱太率起义军数千人再次围攻县城。徽州府知府张圣学率兵来黟围剿。顺治十二年,知县窦士范主修《黟县志》。康熙十三年(1674年),九月,耿精忠军罗其熊部攻入县城,知县杜宏被俘。康熙二十二年,知县王景曾主修《黟县志》。乾隆五十五年(1790年),三月,文峰塔开始修建,并于乾隆六十年三月建成。塔八边形,七层,塔高二十五丈二尺。咸丰四年(1854年),二月,太平军指挥张大有率部由祁门县入黟,击败清军,首次占领黟县城。此后,于咸丰五年至同治二年(1863年)六月,太平军共进出黟县17次,其中11次占领黟县城。

中华民国元年(1912年),废府留县,黟县直属安徽省。民国3年6月,黟县划属芜湖道。民国17年(1928年)8月,废道存县,黟县直属安徽省;民国21年(1932年),黟县划属安徽省第十行政督察区。

民国13年(1924年),上海“五州”案后,路县青年陈默、金章、王伯等于6月10日织“沪案后授会”,刊印宣言、传单,在全县城乡散发。12日,在广安寺召开5000多人参加的“声讨日、英帝国主义那行大会”,致电并汇款慰问“五册”侈案死难同胞。

1927年2月,汪希直与程梦余,范治农、陈默若、范楚玉、金绶章,余纪一(余庆瑞,余华)等在城中张贴“打倒帝国主义”“拥护三大政策一”“实现耕者有其田"等标语,悬挂旗帜,迎接北伐军。20日,北伐军独立二师到达黟县,全县各界人民在北门广场召开欢迎大会。

1934年8月21日,中共太平中心县委在黟、祁、石、太边陲的中心地区柯村,领导了柯村暴动。建立了皖南苏维埃政府,该事件又被称为“皖南瑞金”。

1938年4月,属皖南行署第十行政督察区;民国29年(1940年)3月,直隶国民政府皖南行署,8月,划属安徽省第七行政督察区。1949年4月29日,黟县解放。5月13日,黟县划属皖南区人民行政行署徽州专区。

1952年4月12日,属安徽省徽州专区;1956年1月12日,撤销徽州专区,黟县属安徽省芜湖专区。1959年4月18日,国务院决定:黟县并入祁门县。1961年4月5日,经国务院批准,恢复黟县建制,属安徽省徽州专区。1971年9月29日,属安徽省徽州地区。1987年11月27日,徽州地区撤销,黄山市成立,黟县属黄山市至今。

黟县,地处安徽省南端,位于黄山市西北、黄山西南麓,地理坐标东经117°38'30”~118°06’、北纬29°47’~30°11’30“。东与黄山区、休宁县毗连,南与休宁县、祁门县相接;西与祁门县毗连;北与黄山区、池州市石台县接壤。县境南北最长直线距离47.8公里,东西最宽直线距离44公里。全县总面积857平方公里。

黟县地处中亚热带北缘,属亚热带湿润季风气候,具有气候温和,四季分明,雨量充沛和季节变化明显的特点。多年平均降水量1750.1毫米,年际年内降雨分配不均,最大年降雨量2953.3毫米(1954年),最小年降雨量1030.8毫米(1978年)。年内季节分布悬殊,梅雨显著,夏雨集中,降水多集中在5-7月份。多年平均蒸发量1232毫米,平均气温16.4℃,平均日照1847小时,年平均无霜日为218天。主导风向夏季以西南风为主,其它三季以偏北、偏东风为主。3月下旬和4月上旬,常出现“倒春寒”,日最低气温小于0℃;日平均气温连续三天小于10℃,连阴雨3至4天或4天以上,日照时数连续4天小于2小时,出现机率达58%。秋季常出现“秋分寒”,连续3天的平均气温低于20℃,9月中旬以前出现机率达50%。

黟县位于江南古陆与扬子准地槽交接带上,黟县和周围地区的地质发展历史可追溯到中元古时期。其发展阶段可分为中元古代、新元古代、古生代、中生代以及7千万年至今的新生代。自中元古代以来的十多亿年间,各时代地层断续分布,大面积出露的是中元古界至下古生界地层;中生代末,黟县渔亭镇一带,在断陷盆地内沉积了大陆河流湖泊相红色岩层。另外,在地壳内外营力的持续作用下,黟县发育了褶皱和断裂。其中褶皱包括两组相互平行的背斜与向斜:北侧的柯村向斜、中部的拜年山-羊栈岭背斜、中南部的西递向斜、南端的考川背斜。断裂已发现20余条,按方向可分为近东西向、北北东向、北东向、北西向断裂四组。

黟县地处黄山市西北部,黄山余脉自东向西南延伸,横穿黟县中部,群峰连绵,丘陵起伏,千米以上山峰有52座,形成中部高,南北低的地势。丘陵、盆地分列南北,形成中部隆起,南北低缓的地形地貌特征。

该县地形主要包括山地和盆地。其中山地占总面积81.86%(其中海拔1000米以上高山占10.7%,海拔400-800米低山占49.8%,海拔400米以下丘陵占10.51%)。盆地面积107.9平方公里,占总面积12.58%,以南部城郊盆地最大,面积91.3平方公里。县内最高峰兴岭米盘尖,海拔1431.8米;最低点霭江村,海拔160米。根据地貌成因形态和中国地貌分类标准,黟县地貌可分为强烈侵蚀的中山(Ⅰ)、中等侵蚀的低山(Ⅱ)、侵蚀剥蚀高丘(Ⅲ)、剥蚀堆积低丘(Ⅳ)和河谷盆地(Ⅴ)等五大类别。其中类型Ⅰ主要分布在县境中部的兴岭-三府尖-拜年山一线和大佛堂地段,为黄山西延之主脊,走向东西偏北;类型Ⅱ主要分布在县境北部的柯村、美溪、宏潭和东部的泗溪、宏村等乡镇;类型Ⅲ主要分布在县域东部的宏村-西递一线两侧;类型Ⅳ主要分布于县南渔亭镇和碧阳、碧山、龙江等乡镇的部分地区;类型Ⅴ主要分布于漳水、漳溪及其他现代河床两侧,构成分布范围以县城碧阳镇为中心包括碧山、龙江、西武等乡镇。

水文

黟县境内主要河流多发源于中部山岭,分成南北两个流域,北部青弋江水系诸河流入太平湖,属长江流域,控制面积约414平方公里;南部新安江水系诸河流入横江,属钱塘江流域,控制面积为443平方公里。由于河流受山区地形影响,河谷强烈下切,山地坡度陡峻,因此河床比降较大。境内河流129条,主要河流有漳水、虞山溪、漳溪、清溪4条,其中长度10公里以上河流12条,总长度525.5公里,河网密度0.89公里/平方公里。外来过境河流甚少,只占总面积4.3%。

漳水和虞山溪属新安江水系,其中漳水是横江正源,发源于章岭的白顶山。主河全长25公里,流域面积99.7平方公里,正常流量292立方米/秒。虞山溪发源于殷溪岭南,县境主河长度27公里,流域面积126.9平方公里,正常流量4.22立方米/秒。漳溪和清溪属青戈江水系,其中漳溪上游有两条支流,一条是东边河,发源于莲花尖西南侧,一条是西边河,发源于章岭西,县境主河全长33公里,流域面积111.4平方公里,正常流量3.48立方米/秒。正清溪发源于方家岭北麓,县境主河长36公里,流域面积137平方公里,正常流量4.28立方米/秒。

水利

截至2023年,黟县有1座中型水库、1座小(一)型水库和20座小二型水库。截至2019年底,该县水库总面积272.43公顷。其中,佘溪水库作为一个小(2)型水库,总库容42.75万m³,灌溉面积610亩,下游保护人口约730人,以灌溉为主、兼有防洪、养殖作用。

东方红水库,又名“奇墅湖”,总库容2445万立方米,坝高29.96米,是黟县规模最大的水库,也是黄山市兴建的第一座中型水库,是一座以灌溉为主,集防洪、发电、养殖、旅游等综合利用的水利工程。水库中流水大部分来自虞山溪,属于新安江水系。

黟县土壤共有6个土类(红壤、黄壤、黄棕壤、紫色土、石灰岩土和水稻土),9个亚类,30个土质,53个土种。该县6大土类及其亚类的分布,多连片集中。其中红壤、黄壤和黄棕壤是县域地带性和垂直带的三大土类,根据海拔高度垂直分布;紫色土、石灰岩土、水稻土则是县域三大隐域性土壤。

矿产资源

黟县境内矿产资源较丰富。金属矿产有褐铁矿、赤铁矿、钒矿、铀矿、铅锌矿;非金属矿产有石煤、石灰石,瓷土、大理石、花冈岩、萤石、粘土等16个矿(床)点。主要分布在县城南部和北部洪星乡等地。另外在泗溪乡、东源乡一带,有砂金、辰砂异常区分布。矿化产于寒武系华严寺组中,矿体长3至4米,宽0.5至1米。矿物成份有褐铁矿、黄铁矿等,目估含铁15%。成因属于风化淋虑型。截至2020年底,黟县已发现矿产地2处,其中大型矿床1处,中型矿床2处(其中1处为伴生)。其中铁山岭铁矿区的矿石成分主要是赤铁矿,该矿区共发现3个矿体合计矿石储量546.16吨。

土地资源

截至2019年底,黟县共有耕地5903.53公顷,其中水田占85.09%,水浇地占0.09%,旱地占14.82%。种植园地5790.78公顷,其中果园占1.43%,茶园占80.93%,其他园地占17.64%。林地68929.23公顷,其中乔木林地占81.94%,竹林地占13.31%,灌木林地占0.12%,其他林地占4.63%。草地51.44公顷。湿地114.06公顷,均为内陆滩涂。城镇村及工矿用地2348.71公顷,其中建制镇用地占24.27%,村庄用地占72.77%,采矿用地占2.19%;风景名胜及特殊用地占0.77%。交通运输用地720.17公顷,其中铁路用地占9.37%,公路用地占53.13%,农村道路占37.50%。水域及水利设施用地1569.26公顷,其中河流水面占40.86%,水库水面占17.36%,坑塘水面占16.13%,沟渠占24.61%,水工建筑用地占1.04%。其他土地314.65公顷,其中设施农用地22.14公顷,占7.04%;田坎285.71公顷,占90.80%;裸土地2.34公顷,占0.74%;裸岩石砾地4.46公顷,占1.42%。

水资源

黟县水资源较为丰富。2021年黟县地表水资源9.51亿立方米,地下水资源1.50亿立方米。在黟县花岗岩风化壳下发现一处中型优质矿泉水水源地,允许开采量1200吨/日。黟县平均降水量较多,多年平均降水量15941.44万立方米,平均降水量是全省平均降水量的2.5倍。全县人均水资源占有量为9772立方米,是全省平均值的6.65倍和全国平均值的3.62倍。

植物

黟县有维管束植物175科,751属,1522种,11亚种,170变种,16变型(共1719种)。其中蕨类植物25科,45属,58种,3变种;裸子植物3科,19属,21种,7变种;被子植物142科,687属,1433种,11亚种,170变种,16变型。县内有乔、灌木树种700多种,属国家保护的二、三类珍稀树木10多种。

截至2018年,黟县古树名木资源普查共认定公布古树名木1582株。其中一级35株,名木4株,二级214株,三级1329株。共有62个树种,主要树种为香樟、罗汉松、圆柏、香榧、枫杨、糙叶树、木樨、枫香、小叶栎、乌桕、麻栎、苦槠等。稀有树种榅桲在安徽仅发现此一株。

黯县气象灾害以早、涝为主,偶有风灾、雹灾、低温冻害和积雪等次生灾害发生。干旱一般发生在7-8月。其中2022年7月出现中等程度干旱,受旱灾影响人口达21262人,受旱面积1991.23公顷。洪灾几乎每年6-7月份都会发生。其中2020年的“七·七”洪灾是黟县历史上第二强特大暴雨:从7月6日晚上截至7日晚上8点,黟县24小时降雨量达到262.9毫米。2021年6月末开始的强降雨使黟县道路交通、农田水利基础设施、民房不同程度受灾,低洼地带和城市内涝点居民住房不同程度进水。据2022年洪灾造成部分群众房屋受损,道路塌方,紧急避险转移安置受灾群众62户117人次。

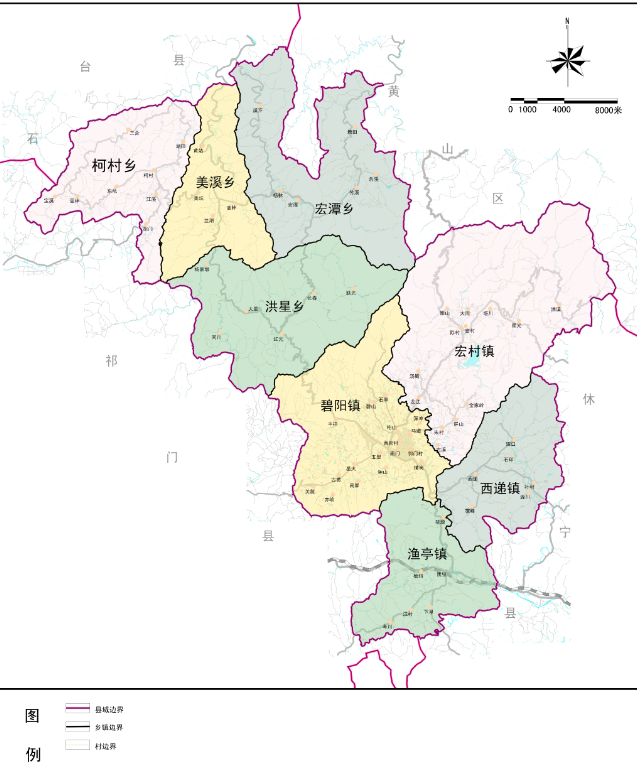

截至2022年,黟县下辖5个镇,3个乡,共辖66个行政村和4个社区。县人民政府驻碧阳镇直街54号。

类别 | 区划名称 |

镇 | 碧阳镇、渔亭镇、西递镇、宏村镇、柯村镇 |

乡 | 美溪乡、洪星乡、宏潭乡 |

资料来源: | |

中国共产党黟县委员会 | 书记 | 程寄县 |

黟县人民代表大会常务委员会 | 主任 | 刘继敏 |

黟县人民政府 | 代理县长 | 曹文磊 |

中国人民政治协商会议黟县委员会 | 主席 | 杨晓东 |

表格数据截至2023年8月 | ||

2022年末,黟县户籍人口90876人。比上年减少912人。在总人口中,城镇人口31303人,占比34.46%;乡村人口59573人,占比65.54%;男性人口46636人,女性人口44240人,性别比为105.42%,全年出生率为4.83‰,死亡率为8.76‰,自然增长率为-3.93‰。

黟县以汉族为主,少数民族主要有苗族、布依族、土家族、壮族等25个民族成分。2020年黟县总人口76211人,其中汉族人口75885人,占比99.57%;苗族64人,占比0.84‰;布依族43人,占比0.56‰;土家族41,占比0.54‰;壮族40人,占比0.52‰;彝族31人,占比0.41‰;回族28人,占比0.37‰。其他还有少数民族人口较少,包括蒙古族、藏族、朝鲜族、满族等。

黟县柯村、美溪、宏潭三乡,以前分别归属太平县与石埭(现石台)县,因此三地方言各不相同。柯村乡有"军话""民话"之分。相传清咸治年间,一部分与太平军作战的湘军在战事结束后,于柯村乡宝溪村的夏家、上湖等地安家落户。他们的语言也和当地的语言交融在一起,形成"军话"。

西递镇叶村附近,与休宁县交界,语言相互影响。因叶村明清时期隶属"八都“,故其方言称为"八都话"。八都河(虞山溪叶村段)临近休宁一带两岸的桐练、余家坦、汪村、湖田塝、源坑口、燕窝、王德明、叶村、冯家桥、府均等村均属"八都话"。渔亭镇地处交通枢纽,古称"七省通衢”,与黯县话相比,语言另属一类。渔亭话也有n、l声母,但互有混杂,区分不明显,相似于休宁话。

黟县民间宗教信仰主要有佛教、基督教。佛教的宗教场所有梓路寺;基督教的宗教场所有黟县基督教堂等。

黟县佛教活动始于梁代。梁大同年间建有永安寺,占地百亩,后更名广安寺。明朝中期开始,佛教兴盛。据明代弘治《徽州府志》记载这一时期的黟县有14座寺观。到了清朝道光年间,寺庙数量又有所增长,变为21座。2006年,全县共有佛教信徒信众4005人、居士15人。

1927年,湖北武昌基督教总会派教会将基督教传入黟县。2000年,黟县有信徒信众296人。2009年黟县成立基督教三自爱国运动委员会。

2022年黟县实现地区生产总值(GDP)54.4亿元,比上年增长2.4%,居黄山市第7。三次产业结构由2021年的9.7:33.5:56.8调整为9.8:33.5:56.7。按常住人口计算,人均地区生产总值72013元,比上年增加4829元。

黟县在农业方面打造“五黑”(黑猪、黑粮、黑鸡、黑茶、黑果)农业特色产业;在工业方面优势产业为光显电子、智能制造及绿色食品。旅游业是黟县的核心产业, 2022年黟县共接待游客1201.1万人次,旅游总收入92.6亿元。黟县的旅游业和各类产业得到了融合。“旅游+农业”方面,培育田园综合体农旅融合业态,推出“五黑”旅游伴手礼产品;“旅游+文化”方面,开展非遗进景区、进民宿等展示活动,建立安徽大学艺术学院宏村创新基地,培育“徽制集”区域连锁品牌;“旅游+体育”方面,2023年举办各类品牌体育赛事20余场。

2022年,黟县第一产业增加值5.3亿元,比上年增长4.0%。2022年黟县粮食播种面积4936.73公顷,增长1.3%,全年粮食总产量2.96万吨,增长1.1%;茶叶3044.62吨,增长5.3%;蔬菜18893.57吨,增长4.4%;肉类总产量4748.21吨,增长3.6%。

黟县以种植业和养殖业为主,培育了以黑鸡、黑猪、黑茶、黑果、黑粮为主的“黟品五黑”区域公用品牌,2022年“五黑”综合产值8亿元,黟县石墨茶、黟县香榧、黄山黑鸡登记为国家地理标志农产品。先后引进了有农生态园、天方香榧茶叶基地、宏潭五溪源中草药基地、朴蔓农场、黑猪黟鸡养殖基地等农业产业化项目。优化布局徽茶、养殖、林特等产业,推动三产融合发展,鼓励发展茶叶、蔬菜种植,家禽、蜂蜜养殖等特色产业。2013-2022年度黟县累计扶持农业经营主体39家,特色产业园区19个,促进村集体增收218.63万元,带动农户3939人次。

2022年,黟县第二产业增加值18.2亿元,比上年增长3.8%。其中规模工业实现营业收入14.6亿元,比上年增长6.7%;实现利润总额6.6万元,增长13.1%;完成利税总额9.8万元,增长11.3%。

黟县以“工业强县”为战略,建成标准化厂房8.8万平方米。其优势产业为光显电子、智能制造及绿色食品。黟县在光显电子产业布局上,先后引进鑫创光电、阿格莱亚、多乐科技等企业;在2023年“双招双引”重点项目集中签约仪式上,签约了3个智能制造类项目和3个绿色食品产业类项目。2022年,黟县新增规上工业企业2户、高新技术企业3户、战略性新兴企业2户。

2022年,黟县第三产业增加值30.8亿元,比上年增长1.3%。社会消费品零售总额完成23.9亿元,比上年下降2.8%。其中,批发业3.1亿元,下降0.2%,零售业完成15.0亿元,下降2.6%,住宿业完成2.5亿元,下降9.5%,餐饮业完成3.3亿元,下降0.8%。

黟县以旅游产业为重点,形成了以徽黄集团和京黟公司为龙头的5大旅游经营主体、17个旅游景区,其中,2个5A级景区、4个4A级景区、1个3A级景区、3个2A级景区。2022年,黟县以旅游业为主导的服务业产值占GDP的50%以上。其旅游业以宏村、西递为核心,辐射周边打造黟县古城、康养中心、运动基地等多个重点项目。截至2023年9月5日,黟县的西递、宏村于2022年接待海内外游客超300万人。

黟县经济开发区设立于2006年9月,是一个省级开发园区,面积5.02平方公里。该开发区主要有两块区域:五东殿新区和渔亭园区,重点发展农副产品深加工、机械电子、丝绢纺织等产业。其中五东殿工业园区位于安徽省黄山市黟县,黄山市黟县碧阳镇,面积约771.62亩。渔亭工业园区位于渔亭镇楠玛村东部,始筹建于2006年7月,规划总面积2045亩。

截至2022年,黟县有普高1所,职业学校1所,九年一贯制学校3所,独立初中2所,完小以上小学9所,教学点6个,公办幼儿园5所。全县现有教职工757人,专任教师678人。全县在校中小学生5804人,在园班适龄幼儿1798人。2022年,全县小学、初中适龄学生入学率100%,小学、初中在校生年辍学率均为0,幼儿学前一年入园(班)率100%,学前三年入园(班)率98.3%;全县义务教育阶段学校留守儿童674人;初中升学率达96.34%。

截至2022年末,黟县共有卫生机构13个,其中公立医院2家,乡镇卫生院8家,村卫生室55个。卫生机构床位数249张,其中:公立医院床位170张、卫生院床位79张。卫生机构人员数539人,比上年增加123人,其中卫生技术人员464人,比上年增加66人;医生221人,比上年增加32人;执业(助理)医师195人,比上年增加19人;注册护士185人,与上年持平;卫生防疫人员51人,比上年增加17人。

黟县人民医院

设有内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、急诊科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科、感染科、中医科、预防保健科、健康体检科等。医院有事业编制156名。其中院长1名、副院长2名,院长助理1名。编制床位120张,在编卫生技术人员131人,高级职称7人。

黟县中医院

设有中医内科、中医外科、皮肤科、口腔科、针灸推拿科、康复科等。以中医中药为主,为人民提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

截至2022年末,黟县拥有文化馆1个,公共图书馆2个,剧场、影剧院1个,乡镇综合文化站8个。拥有西递、宏村世界文化遗产、4处全国重点文保单位、6个全国历史文化名村、44个中国传统村落、省级及以下文物保护单位88处。建成“15分钟阅读圈”建设点1个,“15分钟健身圈”建设点20个,实施安徽省新时代现实题材创作工程,徽州系列丛书《底气》第一册完成出版,孵化项目徽剧小戏《亲人》完成初稿创作。完成应急广播建设,建成县级应急广播平台1 套,县直部门前置平台2套、乡镇大喇叭系统8套、行政村大喇叭系统66套、应急广播终端接收系统607处。

2022年末,黟县完成12个居民住宅小区、26个行政村健身设施的新配建或维修升级。截至2022年底,黟县具有各类公共体育场82个,占地面积30.7万平方米,人均体育场地面积3.34平方米。开展各类体育培训8次,举办各类赛事活动60余场,具体包括中国黄山(黟县)山地车公开赛、中国黄山(黟县)超级越野赛、电竞比赛、西宏古道越野赛等品牌赛事活动,吸引了100多个国家和国内各省份运动员参与。

2022年,黟县PM2.5平均浓度为18.6微克/立方米,优良率99.6%。饮用水源地、地表水和出境水水质达标率均为100%;水质达到《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水质标准,满足水环境功能区划要求。截至2022年,黟县已建成省级森林村庄14个、森林城镇3个,森林覆盖率达84.8%;饮用水源地、地表水和出境水水质达标率均为100%;荣获中国天然氧吧称号,2022年截至4月,黟县空气优良天数比例达100%。2023年,黟县已建成六都塘口袋公园、城南游园。

2022年,黟县基本养老保险6.82万人,参保率99.55%,其中企业职工养老保险参保1.64万人,城乡居民基本养老保险完成缴费2.57万人。农村最低生活保障1557户1978人,累计发放低保金1090.9万元;城镇低保265户330人,累计发放低保金263.3万元,发放城乡低保一次性生活补贴52.1万元,发放城乡低保物价补贴27.6万元。

黟县地处中国东部,毗邻长三角地区。皖赣铁路和新建的昌景黄铁路在该县均设有站点;黄祁高速、池祁高速、黄浮高速、G530(S218)、G237纵横县境。

截至2020年,黟县公路总里程达698公里。其中高速公路6.01公里,国道49公里,省道104.7公里,县道159.9公里,乡道176.2公里,村道202.19公里,公路密度达81.45公里/百平方公里。国道G530、G237,省道S219、S222、S476、S479、S477,池祁高速、黄浮高速、黄祁高速贯穿全境。2022年,黟县货运总量483.1万吨,比上年增长10.0%;客运总量426.3万人,增长5.0%。

黟县皖赣铁路、昌景黄铁路贯穿县境。皖赣铁路在黟县境内全长约9公里,在渔亭镇设置黟县站。2023年9月8日,昌景黄铁路已进入试验阶段。该铁路在黟县境内全长约15公里,在西递镇源川村设黟县东站。

黟县东站

黟县东站位于黟县西递镇源川村,站房建筑面积12000平方米。房中部是圆拱造型,站房内部有拱形检票口、马头墙自助服务区、楹联匾额、砖雕等,展示了徽派特色。截至2023年8月,黟县东站工程已进入扫尾阶段,预计于9月中旬达到竣工验收条件。

截至2022年,黟县共有公交车辆新能源26台,公交化运营农村客运班线车辆5台,公交线路8条,公交化运营农村客运班线4条,助学公交线路14条,客货邮线路6条,旅游公交4条。

黟县是“徽商”和“徽文化”的发祥地之一,也是中国历史文化名城,被称为“千年古县”。其历史文化资源保存不仅系统完整,数量也十分丰富:境内存有大量的明清民居、祠堂、牌坊、园林,还有中国传统古村落44个,非物质文化遗产81项,文物保护单位92处,被称为“中国徽文化的活化石”。

截至2021年6月,黟县保存登记不可移动文物有1684处,有文物保护单位92处。其中全国重点文物保护单位4处,省级文物保护单位11处,市级文物保护单位20处,县级文物保护单位57处。

境内主要文物保护单位名称 | 年代 | 级别 |

南屏村 | 唐宋 | 国家级 |

西递 | 北宋 | 国家级 |

宏村 | 南宋 | 国家级 |

归园·赛金花故居 | 新石器时代 | 省级 |

南屏村

南屏村先后被评为中国传统村落、全国历史文化名村、国家4A级景区、全国重点文物保护单位。南屏村有近三百多座明清古建筑,从村头到村尾二百多米的一条中轴线上,保留八个大小祠堂,南屏村也因此被誉为“中国古祠堂建筑博物馆”。

黟县境内有46个中国传统村落,是徽州古村落的典型代表。其中第一批被列入中国传统村落名单的有:宏村、卢村、屏山村、关麓村、南屏村、西递村。

名称 | 所属乡镇 |

关麓村、南屏村、丰梧村、光村、南门村、郭门村、西街村、柏山立川村、赤岭村、余光村、碧山村、古筑村、古黄村、石亭村、马道村麻田街 | 碧阳镇 |

三合村、东坑村、翠林村、竹柯村 | 柯村镇 |

宏村、卢村、屏山村、万村、蜀里村、蓬厦村、历舍村、江村、横断村、际村、塔川村、秀里村、下梓坑村、龙川村 | 宏村镇 |

西递村、燕川村、霭峰上村、石印村珠坑、叶村村利源 | 西递镇 |

佘溪上村、宏潭村、竹溪村 | 宏潭乡 |

奕村 | 洪星乡 |

桃源村青岭山、团结村 | 渔亭镇 |

兰湖村、美坑村 | 美溪乡 |

资料来源: |

卢村

卢村又名雉山村,地处交通要道羊栈岭南侧,至今已有一千多年的历史。其中最有特色的是卢村木雕楼。木雕楼是卢氏三十三代传人卢邦燮于清道光年间所建。是由七家里民居组成的木雕楼群,主要包括志诚堂、思济堂、思成堂、玻璃厅等宅院。

屏山村

屏山村入选了第一批中国古村落名单。明清鼎盛时期,村内有12条街、60条巷、24口井、18幢祠堂、16座牌楼、400多幢民居,号称“八百烟灶、三千丁男、五里长街”的第一大村。村中现保存有光裕堂、成道堂等7座祠堂。其中舒庆余祠堂是中国皖南规模最大的明代宗族祠堂,存有古民居200余幢,水井多口。该村的舒绣文故居是著名人民表演艺术家舒绣文的故乡,位于吉阳河畔,建于清宣统年间的靠壁三间结构。

截至2023年8月,黟县拥有81项非物质文化遗产,其中省级非遗项目13项、市级33项、县级35项。

级别 | 项目 | 类别 | 批次 |

安徽省 | 徽州楹联匾额 | 民间文学类 | 第一批 |

| 徽州祠祭 | 民俗类 | 第一批 |

徽州篆刻 | 民间美术类 | 第一批 | |

余香石笛 | 传统技艺类 | 第三批 | |

黟县彩绘壁画 | 传统美术类 | 第三批 | |

黄山市 | 闹灯会 | 民俗类 | 第二批 |

| 宏村水系建筑技艺 | 民间知识类 | 第二批 |

古黟风筝习俗 | 民俗类 | 第四批 | |

| 徽州剪纸 | 传统美术类 | 第五批 |

徽州楹联匾额

徽州楹联匾额是徽州人将自己的人生体验、儒学修养、人生理想、处事哲理等感悟凝练成点点滴滴的精辟文字,并以楹联的形式,悬挂在民居厅堂、宗族祠堂、亭台楼阁中,供后人学习体味,起到文化传承、教育家族成员的作用。除了木雕、石雕和砖雕,还有用漆器、陶瓷等材料制成,更有昂贵的白绢、宣纸书写的卷轴等。

徽州祠祭

徽州祠祭是徽州各宗族祭祀祖先的一项重要礼仪活动,整个祠祭活动程式严格,场面肃穆壮观。作为民间的风俗文化信仰,徽州祠祭是徽州家族发展与民俗演变的活化石,代表徽州的地域文化特征和徽州先民的儒学修养、价值取向。祠祭寓教于乐、寓教于礼,传达中华传统优秀文化的精华,倡导“忠孝礼仪”,是徽州后裔认祖归宗的文化符号。

徽州祠堂不仅是祭祖活动进行的场所,同时也是宗族财势和实力的象征。祠堂的数量、规划和气势反映了宗族的繁荣与衰落。徽州祠堂最早建于明代,到清代的建筑更加丰富多样。祭祀活动中,参祭人员必须整衣肃冠,严格遵循祠规,表达对祖先的敬意。整个祭祀过程都是按照一定的仪式进行,其中由礼生负责朗读祭文。祭文的写作也有一套固定的格式,第一部分是祭祀时间,第二部分是祭祀对象,第三部分是祝祠。

宏村水系建筑技艺

宏村的古水系利用山势坡度安排流向,修成水道形成水系网络。古水系建筑技艺具有自然生态性、自然仿真性、自然实用性。明朝永乐年间,宏村族长夫人胡重设计并组织施工完成了连通村内外的水系,解决了用水取水的难题。宏村人工水系采用仿生学“牛”形布局,以雷岗山为牛头,村口的两株古树为牛角,月沼为牛胃,南湖为牛肚,民居建筑为牛身,四座古桥为牛脚,称作“山为牛头树为角,桥为四蹄屋为身”,整个村落就像一头水牛卧于青山绿水之中。

抛绣球

抛绣球是黟县西递村的一项民俗活动。抛彩球的绣楼是曾经的朝列大夫胡文照给夫人、小姐们歇凉观景之用。中彩球的游客,将会幸运长驻,万事如意。

闹灯会

“闹灯会”主要流传于黟县城中及西递和宏村雉山等地,其中宏村的雉山灯会最具代表性。在每年的大年过后,即开始准备闹灯会。城中、乡村以宗祠及各大姓氏为活动组织核心;要搭建些为活动使用的灯棚、牌楼、还要制灯谜及扎龙狮来助兴;正月十三日为上灯,家家户户将扎制好的灯悬挂在自家门楼前;十四日为试灯,十五日为正灯。正灯这日,锣鼓喧天,鞭炮不断,百姓举灯倾巢而出,观灯赏灯;到十六日方为罢灯,闹灯会结束。

黟县的饮食以米食为主,面食为辅。早饭俗称“吃天光”。城镇人家早餐多吃粥或稀饭。乡村人家因须出工劳动,早餐一般吃干饭或稀饭加煎饼之类。中餐称之为“吃点心”。由于时间仓促,一般做米果 (粑)、煮面条、打“螺蛳头”。晚餐是一天的主餐,称为“吃落昏”。

灰汁粽

灰汁粽是一种具有徽州特色的粽子。与一般粽子不同,灰汁粽采用的是徽州传统制作方法。其第一道原料是用稻草秸秆烧制的草木灰。将烧制好的草木灰包在纱布内,用开水冲泡、澄清、过滤,产生呈碱性的灰汁,用来浸泡糯米,以延长粽子的保质期。灰汁粽没有馅料。把粽叶绕成斗状,放入一勺糯米,垫上两张粽叶,小心翼翼地将粽叶折叠成四角,用线捆紧,定型即可。

食桃

每年寒冬腊月,黟县民间家家户户都遵照习俗蒸“食桃”。食桃模多用枣木、桃木精制雕刻而成,外形为桃的形状,上面图案各异,有麒麟送子、寿星福星和元宝等。食桃冷却后浸入水中,久存而不变质。食桃选用优质籼米并渗入一定比例的糯米机成米粉(古时是舂粉或磨粉),用水和粉,揉成粉团,压入形状各一,大小不等的“食桃模”,食桃成型用劲打出再放入锅中竹扁上,蒸熟即可食用。

石墨茶

石墨茶是选用黟县山区茶树新梢的芽叶经传统工艺制成的颗粒形茶。石墨茶2013年~2018年先后荣获北京国际春茶节神农奖、陆羽奖、金奖,2016年成功申报安徽省省级非物质文化遗产并入选全国农业文化遗产系统,2018年入选农产品地理标志保护产品。

黟县是“徽商”和“徽文化”的发祥地之一,也是国家历史文化名城。境内存有大量的明清民居、祠堂、牌坊、园林,更有世界文化遗产西递、宏村古村落,黟县又被称为“中国画里乡村”“桃花源里人家”。西递、宏村2000年入选世界文化遗产名录,2011年5月成功晋升为国家5A级景区。2019年9月,入选首批国家全域旅游示范区。

境内主要旅游景区级别 | 景区名称 |

国家AAAAA级旅游景区 | 西递、宏村 |

国家AAAA级旅游景区 | 赛金花·归园景区、打鼓岭、南屏景区 |

国家AAA级旅游景区 | 木坑竹海 |

资料来源: | |

打鼓岭

打鼓岭位于安徽省黟县美溪、宏潭、洪星三乡交界处,总面积820公顷,它是黄山山脉自东向西延伸的余脉,与棠棣岭、 殷溪岭、方家岭等同为新安江和青弋江的分水岭。几十户人家的村庄散落于山坞谷边,因岭而得名,属美溪乡。其地以出产茶叶、香菇、木耳及各种优质杂木而闻名。

南屏景区

南屏景区始建于唐宋年间,是全国重点文物保护单位、中国历史文化名村。因村南由山势宽平、犹如屏障的南屏山而得名。自元朝末年,叶姓从祁门白马山迁来后,南屏村得到了逐步扩大。明清时期,徽商的崛起使村庄达到一定规模,构成一个以叶、程、李三姓氏为主的徽州古村落。南屏村的鼎盛时期,全村有一千多人口,三百多幢古民居,还建有相当完整的祠堂体系,《菊豆》《卧虎藏龙》《苏乞儿》等30余部影视作品都在南屏取景拍摄,因而有“中国影视村”“ 天然影视基地”的称号。

西递

西递村始建于北宋(公元1049~1054年),面积12.47平方公里,村落呈船形,有完整的古民居122幢,被誉为“中国明清民居博物馆”。现有明清祠堂3座、牌楼1座、古民居224幢。西递四面环山,两条溪流从北、东经过村落在南汇聚。以一条纵向的街道和沿溪道路为主骨架,构成东向为主、向南北延伸的街巷系统。均以青石铺地,建筑多为木结构、砖墙维护,木雕、石雕、砖雕丰富多彩,布局协调。2000年,西递村列入《世界文化遗产名录》,2001年成为全国重点文物保护单位,2003年跻身国家第一批中国历史文化名村,2011年被授予国家5A级旅游景区,2021年入选联合国首批“最佳旅游乡村”名单。

人物 | 简介 |

张小泉 | 明末徽州黟县会昌乡人,制剪艺人。明朝末年,张小泉父子在杭州经营起剪刀生意,自此创办了“张小泉”品牌,距今已有近400年历史 |

俞正燮(1775-1840年) | 代文学家、史学家。字理初,道光举人。有《四养斋诗》、《海国纪闻》、《两湖通志》等 |

黄士陵(1849-1908年) | 字牧甫,亦作穆甫,黟县西武乡黄村人。是中国篆刻史和晚清印坛上少有的几位开宗立派的艺术大师之一,创立了独具风格的黟山派,被誉为清末杰出的篆刻大师 |

余介石(1901-1968年) | 字竹平,号慰慈,黟县人。现代数学教育家、教授、珠算算具改革先驱。先后执教于东南大学、重庆大学、四川大学、金陵女子文理学院、四川师范学院、北京农业机械化学院,从事高等数学教育达45 年。著作有《高等方程式论》《算学通论》《速成珠算法》《简易珠算法》等多种 |

方柏容(1911-1995年) | 名列《现代科学及工程界》名人集,为美国化学会正式会员、美国科学推进协会和美国纽约科学院邀请会员,曾著有《有机化合物名词读写法》(1954 年商务印书馆初版,1960 年五版) |

金建中(1919-1989年) | 物理学家。原籍安徽黟县。曾任航天工业部总工程师、科技委员会委员,兰州物理研究所所长、研究员,中国真空学会第一届理事长,全国人大代表。主编有《真空设计手册》。1980年当选为中国科学院院士(学部委员) |

金涛(1940年-) | 原名春麟,黟县碧山乡人。1984 年至1985 年,参加中国首次南极考察采访,获国家授予二等功。1990 年至1991 年,随中国第七次南极考察队再度赴南极考察。著有《北京史话》《台风行动》《承德史话》《大地的眼睛》等书,为中国作家协会会员、中国科普作家协会常务理事兼科学文艺委员会主任 |

吴华夏(1953年-) | 1987 年4 月任芜湖电真空研究所所长、总工程师、研究员。“八五”期间,在高亮度CRT 技术领域研制开发了18 项科研成果(其中国家级重大成果8 项),填补了中国空白。1986年起共获国家科技进步三等奖3 次,安徽省科技进步一等奖4 次,部科技进步一等奖1次。并先后被授予“国家有突出贡献的科技专家”“全国劳动模范”“为‘七五’ 做贡献十杰青年”等荣誉称号 |

2019年2月21日,黟县获得“千年古县”荣誉称号。

2019年3月,入选第一批革命文物保护利用片区分县名单。

2019年9月,入选首批国家全域旅游示范区。

2019年11月,获得“体育旅游十佳目的地”称号。

2019年12月,成为全国乡村治理体系建设试点单位。

2020年,入选全国县域旅游综合实力百强县。

2020年,获得“安徽省生态文明建设示范县”称号。

2020年,获得2020中国秋季休闲百佳县市,位列第23位。

2020年6月,入选全国法治政府建设示范项目名单。

2020年6月,被授予“安徽省文明城市提名城市”称号。

2020年12月4日,获得2019年度“安徽省黟县乡村旅游特色产业集群(基地)”。

2020年12月18日,入选第四批全国旅游标准化示范单位名单。

2021年,获得“全省美丽乡村建设先进县”荣誉。

2021年6月15日,正式成为中国第137座国家历史文化名城。

2021年7月,“2021年全国县域旅游发展潜力百佳县”榜单发布,安徽黟县排名第33位。

2021年10月29日,成功入选2021年全国休闲农业重点县。

2021年10月12日,被生态环境部命名为第五批国家生态文明建设示范区。

2022年,黟县被授予“中国天然氧吧”称号。

2022年5月,入选2022年安徽省县域商业体系建设试点县推荐公示名单。

2022年6月,位居2022年全国县域旅游发展潜力百佳县榜单第27位。

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。