简介

中银大厦自1982年底开始规划设计,1985年4月动工,1989年建成,基地面积约8400平方米,总建筑面积12.9万平方米,地上70层,楼高315米,加顶上两杆的高度共有367.4米,建成时是全亚洲最高的建筑物,也是美国地区以外最高的摩天大楼。大厦外型像竹子的节节高升,象征着力量、生机、茁壮和锐意进取的精神,基座的麻石外墙代表长城,象征中国。

中银大厦曾获2002年香港建筑环境评估“优秀”评级奖项、1999年香港建筑师学会香港十大最佳建筑、1992年大理石建筑奖、1991年AIA Reynolds Memorial Award、1989年杰出工程大奖、1989年杰出工程奖状等。

简介

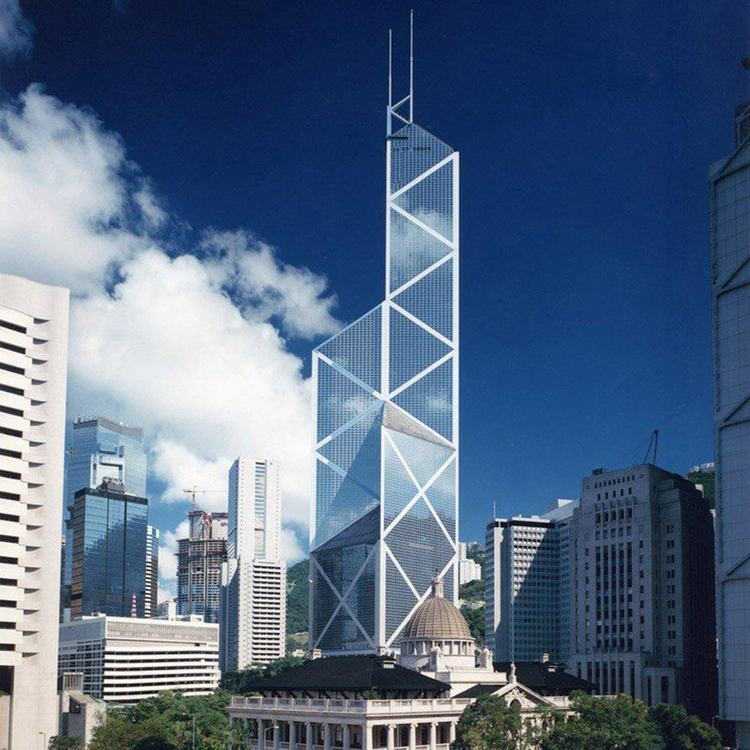

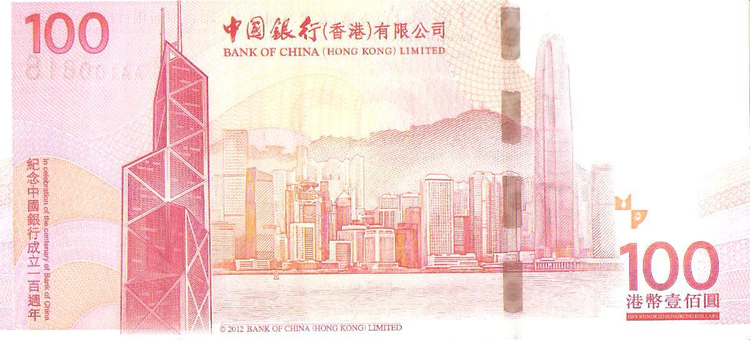

在尖沙咀沿岸眺望对岸中环景色时,你一定会看到一幢外形像竹子,由几组三角形组成,寓意“节节高升”的摩天大楼,它就是香港中国银行大厦。中银大厦位于中环花园道上,原址是美利楼,它也曾出现在各个香港影视剧中。

中银大厦最著名,也是最值得欣赏的就是它那独特的外观。它由贝聿铭建筑师事务所设计,大厦揉合了中国传统的建筑理念和现代科技,以玻璃帷幕及铝合金所建成。它是一个正方平面,对角划成4组三角形,每组三角形的高度不同,节节高升。整个大厦的三角柱身在阳光下呈现不同的空间感,体现着贝聿铭“让光线来作设计”的设计理念,大厦也因此成为了世界最美的银行之一。

欣赏中银大厦最佳位置就是在尖沙咀沿岸的星光大道或者尖沙咀天星码头,白天你可以坐上天星小轮,在维多利亚港畅游的同时,欣赏中银大厦。而夜晚,你也可以坐在叮叮车二层的最前方,当车行驶至金钟道时,除了看街上匆匆而过的行人,抬头还能近距离的欣赏这有着强烈空间感的几何形大厦,在夜晚灯光下异常的棱角分明。

建设沿革

1982年,中国银行在香港筹建总部大厦,并邀请贝聿铭设计。

1984年8月18日,港澳中银集团宣布兴建中银大厦,表达对香港前途的信心。

1985年4月,中银大厦开始动工,以每4天盖1层楼的速度生长,建筑期达4年零4个月。

1988年8月8日,中银大厦举行封顶典礼。

1989年8月,中银大厦启用,是当时香港最高的建筑物,也是世界第五高建筑物。

1990年3月19日,中国银行乔迁至中银大厦,开始营业。

1990年5月17日,中银大厦正式开幕。

建筑特色

中银大厦设计灵感源自竹子的“节节高升”,象征着力量、生机、茁壮和锐意进取的精神,也寓意中国银行(香港)未来继续蓬勃发展。

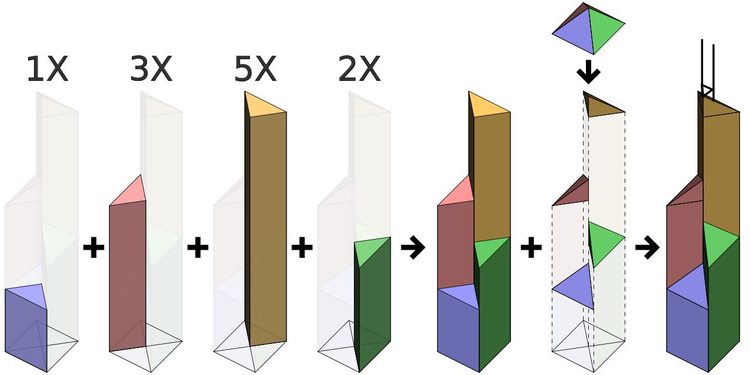

中银大厦的设计,也如竹子一样外刚内柔,大厦的重力集结在外墙,受风程度及防震力也同时得到加强。中银大厦揉合中国的传统建筑意念和现代的先进建筑科技,以玻璃幕墙及铝合金建成,大厦由四个不同高度结晶体般的三角柱身组成,呈多面棱形,好比璀璨生辉的水晶体,在阳光照射下呈现不同的色彩和空间感,体现着贝聿铭的设计名言:“让光线来作设计”。

在地处热带风暴多、风力常比纽约大两倍的香港,欲使高楼稳如磐石,就必须要有充分可靠的技术保证。根据棱形空间网架的几何原理,贝聿铭采用了崭新的形式作结构,依靠位于整座方形平面的大厦四角的四根大柱来承受全部重量,外墙上的大型“X”钢架则作为整个结构的一个组成部分,以使垂直荷重分散传至四角的大柱上,从而免除建筑物内部众的支柱。这种结构不仅赋予大厦坚牢稳固的支撑,所耗用的钢材也几乎比相应高度的传统建筑物节省一半左右。

中银大厦全座由最简单的线条所组成,大厦最底的十多层是近乎正方形的,之后,往上向外的一面,向上斜斜延伸,另两边则向中央收窄,与向上斜伸的一面会合;再十多层高后,原来向内收窄的两翼,均向上斜斜收窄,因而使最上的十多层回复一个较小的正方形的建筑形式。而后再上就是几层高的双柱形的装饰、通讯、避雷多重作用的长杆形建筑。

中银大厦的外表线条简单明了,平滑的浅墨色及略呈银白色反光玻璃墙幕,配以银白色平滑宽阔金属片,镶嵌建筑物四边角位,各个面的中间并打上一个斜斜的银白色大十字,其反传统、反华丽、反繁琐,具有现代感,成为了香港的新标志。

所获荣誉

中银大厦屡获香港和国际建筑设计及环保大奖,包括:2016年ISO 14001:2004环境管理体系的国际认证、2002年香港建筑环境评估“优秀”评级奖项、1999年香港建筑师学会香港十大最佳建筑、1992年大理石建筑奖(Marble Architectural Award)、1991年AIA Reynolds Memorial Award、1989年杰出工程大奖(Award for Engineering Excellence, ACEC)、1989年杰出工程奖状(Certificate of Engineering Excellence, NYACE)、CITAB-CTBUH 2016年中国高层建筑成就奖等。

价值意义

中银大厦是中银集团在1984年《中英联合声明》签署后决定兴建,体现了对香港前途的信心,提升了香港国际金融中心的地位和影响力。

中银大厦是香港的城市地标,它和它的设计者贝聿铭以及香港一样,是东方与西方文化的混合体。

贝聿铭的父亲贝祖贻是中国银行香港分行的创立者之一,加上当时香港回归的背景,中银大厦被赋予了特殊的含义。中银大厦不仅仅是一座建筑,它更是中国银行在世界银行界显著地位的象征,它不仅要让老殖民地的其他标志性建筑相形见绌,而且还要象征香港美好的未来前景。贝聿铭说,它代表了“中国人民的雄心”。

参观信息

地址

中银大厦位于香港中西区中环花园道1号。

交通

从港铁中环站J2出口,穿过遮打花园步行往花园道,行程约5分钟到达中银大厦。

建筑历程

主体结构

整座中银大厦可简化地看成是由四个不同高度的三角柱体构成,层层叠起,节节高耸。最下面的1~17层,大致是由四个三角柱体组成的立方体;从平面图上看来,即为正方形,每条周边长52米,由两条对角钱分割成四个三角形。再往上,则仿如分段切掉了一些三角柱:首先是在第17层,对角线北面的那个三角形被截去了,再往上是西面和东面两个三角柱切掉了,从而造成不同高度的三角柱体参差不齐的形状。到第52层,就只截剩南面那个三角柱体,一直达到顶部第70层,其尖角即为大厦最高点。从不同侧面看去,中银大厦犹如一支巨大的新篁,下大上小,节节升高。

中银大厦两侧的两个三角形花园,与建筑物的三角形主题协调统一,格调和谐,与大厦相交映衬。园中一草一木、一山一水的布局经营,古朴典雅,颇具中国山水画的韵味,更使整座建筑透发出浓厚的中华文明气息。

内部

中银大厦底部之二层墩座,铺以不同深浅的花岗石,并镶以大型玻璃,不仅与上部的幕墙互为协调,而且有深沉稳重的感觉,这是中银集团事业“根基稳固”的隐喻。

中银大厦分南北两个主入口,南正门两侧设置红色的中国银行行徽,北正门侧矗立两根中国古典宫廷建筑的华表——实质是灯柱。西南角竖立旗杆,上面是飘扬的五星红旗。

北正门入口为大堂,大堂以中国式双拱型通道设计,让人联想到中国的象征——长城的拱门。大堂两侧是升降机区。整个新厦内设置的大大小小升降机,共有45部,分区使用。如从南正门进入,则有自动电梯送客直上三楼的营业大厅,顶部有大藻井,并过渡到一个15层高的天井,该天井直通到第17层北面三角柱的玻璃斜顶,巧妙地使营业大厅也能享受到自然光线的照射。

17楼是第一个有斜面屋顶的楼屋,斜面达层楼高,在其北侧的休闲厅,透过玻璃天窗可以仰视到大厦的上部楼层,自中庭可以俯瞰到营业大厅,展现出空间的流畅性。

70楼的“七重厅”是举办盛大宴会的场所,大厅中有张可坐24人的大桌,两侧有数组沙发,南侧是备餐间、储藏室及男、女卫生间,整层就是一个大房间,上方是高斜的玻璃屋顶。通常建筑物的顶屋是机械房,贝氏却将香港中银大厦机械房安排在69层,在其上层创造一个玻璃厅,引进阳光和风光,将人们对空间的感觉引进至高的层次。

外部

玻璃帷幕墙需要定期清洗,中银大厦的造型独特,清洁维护需要特殊的设计配合,因为建筑物没有平台,清洁工作台得储藏在第十八、三十一、四十四与六十九楼的机械房内,操作时,工作台得由特别设计的窗门出入,斜面的部分,与喷泉地大厦的方法相同,在斜面周边设计轨道以架设工作台,受大斜撑构体的影响,垂直的窗棂不是连续的,工作台的挂勾特别加长以增加安全性,一幢建筑施工完成并不意味结束,日久天长的维护工作随着业主迁入而开始,建筑师有责任藉着良好的设计为业主考虑,中银大厦是一个典范。

中银大厦有个三层楼高的石质墩座其上是玻璃帷幕墙楼层,这点是贝氏作品的特例,通常贝氏设计的高楼,由底至顶通体只有一个建材,墩座是因应基地的斜坡而设计,同时希望藉着厚重的石材,增强稳定的感觉,墩座部分的窗框呈“冂”形,在窗底加一横石,而非四边连续呈口字形,相同的窗框出现在好莱坞的艺人经纪中心;石柱顶端的四方菱形白色石饰,则可在巴黎的罗浮宫整建与北京香山饭店见到;第十七楼与七十楼的遮阳设施,同样地曾用在华盛顿国家艺廊东厢与达拉斯梅耶生音乐厅;大厦南大门两侧的灯座,使人想到了台中东海大学校区内的类似设计,这些“似曾相识”的建筑语汇与元素乃是经过历练的设计结晶,凡能经得起考验的,就是历久弥新的设计,这就是贝氏作品隽永的原因。

周围环境

大厦东西两侧各有一个庭园,园中有流水、瀑布、奇石与树木、流水顺着地势潺潺而下。水在此具有双重意义,实质方面,水声可以消灭周围高架道路的交通噪音,另一方面水流生生不息,隐喻财源广进,象征为银行带来佳运,西南解处耸立朱铭的“和谐相处”铜塑,对着的两个个巨大青铜像在灰色的花岗岩衬托下,甚是抢眼,铜塑的位置正是到香港观光胜地山顶缆车站的必经之处,就整个敷地计划而言,颇有点睛之妙,贝氏从事敷地计划,未若香港一般的惯常方式将建筑盖满整个基地,而用心地在东西两侧规划了庭园,为人挤楼拥的香港创造了精致的室外空间,诚乃可贵之举。

建筑设计

整座大楼采用由八片平面支撑和五根型钢混凝土柱所组成的混合结构“大型立体支撑体系”,此一混凝土——钢结构立体支撑体系,在改进结构性能方面具有如下独到之处:

1、采用几何不变的轴力代替几何可变的弯曲杆系,来抵抗水平荷载,更加经济有效。

2、利用多片平面支撑的组合,形成一个立体支撑体系,使立体支撑在承担全部水平荷载的同时,还承担了高楼的几乎全部的重力,从而进一步增强了立体支撑抵抗倾覆力矩的能力。

3、将抵抗倾覆力矩用的抗压和抗拉竖杆件,布置在建筑方形平面的四个角,从而在抵抗任何方向的水平力时,均具有最大的抗力矩的力偶臂。

4、利用立体支撑及各支撑平面内的钢柱和斜杆,将各楼层重力荷载传递至角柱,加大了楼层重力荷载作为抵抗倾覆力矩平衡重的力偶臂,从而提高了作为平衡重的有效性。

设计师

贝聿铭(Ieoh Ming Pei),美籍华人建筑师,1917年4月26日生于广州,他的祖辈是苏州望族,他曾在家族拥有的苏州园林狮子林里度过了童年的一段时光。其父是中国银行创始人之一——贝祖怡。10岁随父亲来到上海,18岁到美国,先后在麻省理工学院和哈佛大学学习建筑,于1955年建立建筑事务所,1990年退休。

1918年其父亲出任中国银行香港分行总经理,贝氏在香港度过他的童年。1927年父亲调职举家搬至上海。初中就读上海青年会中学,高中毕业自圣约翰大学附属中学,后来赴宾州大学攻读,后转读剑桥的麻省理工学院,贝氏埋首于图书馆,努力吸收欧洲近代建筑相关的资讯,柯比意的作品是他最醉心的,日后贝氏作品所呈现的雕塑性,就是深受柯比意的影响。1939年毕业。

交通信息

地铁

可乘坐地铁港岛线、荃湾线至金钟站下车,B出口步行至金钟道,向西步行5分钟即可。

叮叮车

可乘坐叮叮车“铜锣湾-屈地街”、”跑马地-坚尼地城”、“北角-屈地街”、“筲箕湾-坚尼地城”、“筲箕湾-上环”至红棉道下车即可。

票价:成人票2.3港元,儿童及老人票1.2港元。前门上车,后门下车,下车刷卡。运行时间6:00-24:00。

公交车

可乘坐公交5B、5X、37A、90、90C、97、373A、905、N619、1、5、5S、10、11、15、25、26、75、101、104、113、690、914、930至中银大厦(金钟道)站下车即可。