历史沿革

剧院筹备建立

1950年元旦,北京成立了以华北人民文工团为基础组建的北京人民艺术剧院(后称“老人艺”),由老红军李伯钊任院长,此时是一个含话剧、歌剧、舞剧、昆曲、管弦乐的综合艺术团体。

1951年秋,文化部提出了文艺团体要改变过去综合性宣传队的性质,向专业化发展,逐步建立新中国的剧场艺术。后将“老人艺”话剧团与中央戏剧学院话剧团合并,组建一个隶属北京市的专业话剧院,名称沿用“北京人民艺术剧院”。新剧院从1951年11月开始筹备,由北京市委宣传部长廖沫沙直接主持。

1952年6月12日晚七时半,在史家胡同56号(今20号)院内,吴晗副市长代表北京市政府宣布新的北京人民艺术剧院正式成立。并宣布任命决定,曹禺为北京人民艺术剧院首任院长,焦菊隐、欧阳山尊为副院长,焦菊隐任总导演,赵起扬为秘书长。

1952年7月16至17日,北京人艺举行建院后第一次院务会议(扩大),廖沫沙出席,曹禺任大会主席,主要研究制定下厂下乡计划,明确下厂下乡三大任务,即:深入生活改造思想;坚持政治学习;掌握现实主义创作方法进行艺术创作。

全院的导演、演员、设计、舞台工作人员一百余人分四个组下厂下乡,在下厂下乡活动中学习掌握现实主义的创作方法,创作出《夫妻之间》《麦收之前》《喜事》《赵小兰》四个独幕剧。

1953年1月15日至2月12日,四小戏在大华电影院进行公演。这是新剧院建立后第一次剧场公演。

风格形成期

1950-1956是焦菊隐实践斯坦尼体系阶段,用斯坦尼体系来导演《龙须沟》奠定了他实践斯氏体系的基石成为北京人艺演剧风格和演剧学派确立的开端。

在建院之初,四位创始人进行了谈话,在探讨建设绘制蓝图要把北京人艺建成一座像莫斯科艺术剧院那样高水准的、具有自己民族特色、形成独特风格和理论体系且享誉世界的文化剧院。(7)目标确立,以莫斯科艺术剧院总导演斯坦尼斯拉夫斯基的表演理论为基础,坚持现实主义的创作思想与演剧风格。焦菊隐决定重排《龙须沟》,为新人艺开宗立派确立风格。要求演员走进生活,以做学问的严谨态度从生活中寻找创作的本源和力量。焦菊隐要求演员写演员日记和角色自传,走上现实主义道路。1951年2月为庆祝北平解放2周年,话剧《龙须沟》在北京剧场公演,并连续演出55场。

1953年11月27日,根据全国第二次文代会关于上演“五四”以来优秀剧目的指示,剧院党组会研究上演曹禺剧作的问题。经反复研究决定先上演《雷雨》。此后,又先后排演了曹禺的多部剧作,曹禺剧作集中反映了对人性的深刻思考,富于人文主义情怀,曹禺作品的艺术风格是剧院整体风格中不可或缺的重要组成部分。

1954年,焦菊隐、欧阳山尊、夏淳三位导演说:“从建院开始就探索遵循现实主义的创作道路,按照现实生活的规律来进行创造工作。”

1956年,与郭沫若的合作,焦菊隐选择《虎符》作为话剧民族化探索的首部剧目。焦菊隐尝试着把斯坦尼体系与中国传统戏曲融合起来,将戏曲元素融入话剧舞台,提出了“话剧民族化”,力求建立具有中国特色的导演学派。话剧民族化代表作《虎符》《蔡文姬》《智取威虎山》《武则天》《茶馆》。在北京人艺风格形成的关键时期,郭沫若的剧作为北京人民艺术剧院在话剧民族化的艺术风格探索实践上提供了剧作基础。

1959年,国庆献礼剧目剧院推出《蔡文姬》《骆驼祥子》《雷雨》《日出》《烈火红心》《带枪的人》《悭吝人》《伊索》等八部大戏展演。

新时期

新时期,北京人艺在继承和发展现实主义风格与话剧民族化方面进行了新的尝试和探索,排演了一批有中国气派、民族审美、反映社会百态、观照民生的戏剧作品。

1978年,重现北京人艺演出风格的原创剧目《丹心谱》被搬上舞台,标志着北京人艺进入了新的发展时期。

1992年1月6日《光明日报》刊载中共中央办公厅调研室发表文章《构筑国家级艺术殿堂的成功之路——关于北京人民艺术剧院的调查》2002年9月剧院研究决定将首都剧场三楼改造为第二个小剧场,同年11月,命名为“北京人艺实验剧场”,2003年3月北京人艺实验剧场落成并投入使用,《我爱桃花》首次公演。2007年,展示北京人民艺术剧院发展历程的戏剧博物馆落成。

2012年6月,北京人民艺术剧院迎来建院60周年华诞。同年,集创作、制作为一体的北京人艺艺术创作中心在北京怀柔区正式落成。2021年,新建的北京国际戏剧中心,其中,700座的曹禺剧场,和200座的人艺小剧场落成并投入使用,与北京人艺现有的首都剧场、人艺实验剧场、菊隐剧场共同构成错落有致的专业剧场群。2022年6月,举办以“人民的剧院、艺术的殿堂”为主题的北京人艺建院70年院庆系列活动。

北京人艺演剧学派

北京人艺演剧风格现在趋于一致的理论概括,即“现实主义、民族化、完美的整体感,这是构成北京人艺风格的三大要素。”

1992年,中共中央办公厅调研室在《光明日报》上发表了《构筑国家级艺术殿堂的成功之路——关于北京人民艺术剧院的调查》一文,以政府身份对人艺风格作出权威归纳,即“人艺的风格是在50年代排演老舍、曹禺、郭沫若、田汉等杰出作家的剧作中形成的,已故的导演艺术家焦菊隐等为其创立做出了不可磨灭的贡献,这就是坚持现实主义道路,追求话剧的民族化,强调演出的整体性,塑造鲜明深刻的舞台形象。”

现实主义

北京人艺的现实主义演剧风格正是在排演老舍、曹禺等作家的现实主义作品的基础上形成的,《龙须沟》奠定了北京人艺现实主义演剧风格的基石。老舍创作的《龙须沟》是一部现实主义风格的作品,现实主义文学作品的主要特征是塑造典型环境中的典型人物,非常注意生活细节的真实性和具体性,所以需要用现实主义的舞台处理。总导演焦菊隐采用了斯坦尼斯拉夫斯基的心理——形体的现实主义演剧体系。焦菊隐注重作品时代环境渲染和烘托,舞台布景突出典型环境,《龙须沟》的舞台设计再现老舍作品本身的生活实感,让观众身临其境。要求演员深入生活、体验,向群众学习,写好演员日记和角色自传,塑造鲜明的人物形象,追求演员在舞台上表演的生活化和性格化,注重生活细节的表现,最终形成现实主义舞台特色。现实主义演剧风格剧作如五十年代保留剧目《雷雨》《茶馆》《武则天》《小井胡同》《狗儿爷涅槃》《等待戈多》《推销员之死》《贵妇还乡》等。

民族化

焦菊隐的演剧民族化的实践从1956年《虎符》开始,当时仅停留在戏曲外在表现形态的简单模仿,运用了戏曲的锣鼓点和一些程式化的动作如水袖、台步等。等到导演《茶馆》《蔡文姬》时,才真正借鉴戏曲的美学原则和审美精神。焦菊隐把对戏剧诗的追求作为话剧与戏曲的内在精神融合点,表现在舞台调度上的节奏和韵律、演员表演上突出人的表现。焦菊隐明确提出:“我们要有中国的导演学派、表演学派,使话剧更完美地表现我们民族的感情、民族的气派。”

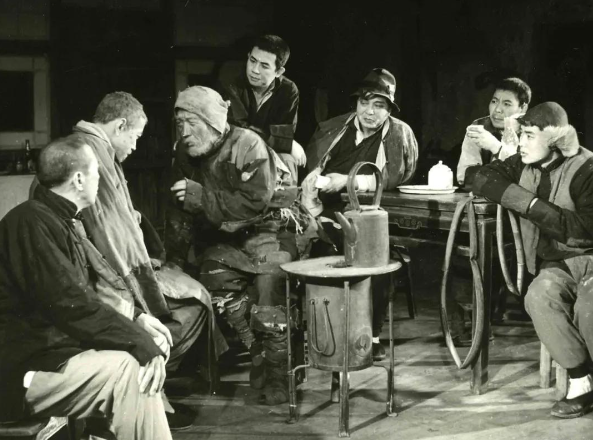

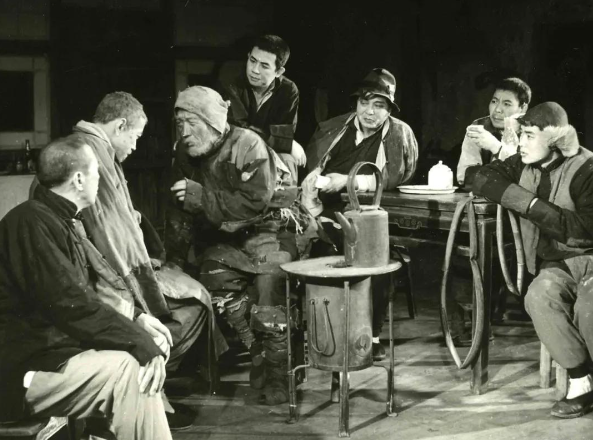

《茶馆》因剧本本身内容和形式具有民族化特点和传统文化积淀,为导演借鉴运用民族传统表演风格提供机会,确立了话剧表演具有民族风格的独创性。《茶馆》是新时期中国话剧走出国门的第一部剧,也是人艺民族化实践取得世界性影响的作品,标志着北京人艺以其自身特色而在世界剧坛占有一席之地,被称为“东方舞台上的奇迹”。《茶馆》《蔡文姬》《关汉卿》等作品被认为是北京人民艺术剧院民族化探索的成熟的标志,代表着人艺民族化的最高成就和水平。

京味

北京人民艺术剧院的“京味”是在演出老舍的剧作实践中中形成的,京味也归属于民族化。老舍戏剧具有鲜明的京味风格,表现在浓郁的地方色彩、民俗风情的描绘、北京文化的展示以及京腔京调的语言等。在老舍作品的舞台处理上,焦菊隐在舞台布景、道具制作、音响效果、民俗表现等方面更加有意突出戏剧的地方色彩。看演出比读戏剧更容易感受到京味,演员的北京话腔调、形体表现,让人直观感受到京味。

演出剧场

北京人民艺术剧院现有首都剧场、北京人艺实验剧场、曹禺剧场、人艺小剧场、菊隐剧场五个演出剧场。

首都剧场

首都剧场是属于北京人民艺术剧院专用演出场所,用于演出、排练和剧院公办,是全国规模最大、设备最好的话剧演出剧场之一。首都剧场由中国著名建筑师林乐义负责主持设计。1953年开始钻探并设计剧场建筑草图,1954年确定剧场名称为“首都剧场”,1956年9月24日,北京人民艺术剧院《日出》在此演出。

首都剧院位于北京市王府井大街北端(王府井大街22号),剧场建筑面积1.5万平方米,占地面积5000平方米。剧场观众席分上下两层,现设有927个座席并有特殊的消音处理;剧场内壁材质为进口的强吸音板,最大限度还原演员音色。剧场大厅内设有戏剧书店、艺术家画廊及戏剧咖啡厅。

舞台配有双路供电和中央空调。表演区面积517平方米,进伸22米,高22米,台口宽13.5米,高8.5米,旋转舞台直径16米。乐池部分采用了美国大螺旋式先进技术,根据不同的创作要求,可分别将三块平台灵活多变地进行升降,扩展表演空间。

舞台上共装配有64根电动吊杆,全部采用德国产电机,可任意调整升降速度。舞台上的灯光、吊杆、转台、乐池、大幕等设备全部采用计算机编程控制。彩色监视系统可在每一个化妆间、休息厅、灯光控制间及舞台监督工作间等处监看演出实况。

北京人艺实验剧场

北京人艺实验剧场建在首都剧场三层,使用面积400平方米,可容纳200名观众。2002年9月剧院研究决定将首都剧场三楼改造为第二个小剧场,同年11月,命名为“北京人艺实验剧场”。根据空间的需要可调整表演区的方向和席座的数量。先进的专业演出设备与配套设施,可充分满足各种小型艺术演出与团体活动的要求。剧场南北两侧分设开放式会议厅,主要用于各种会议及各类学术研讨交流性质的艺术沙龙活动,静谧温馨的环境体现了剧场艺术的人文精神与整体文化氛围。

2002年9月剧院研究决定将首都剧场三楼改造为第二个小剧场,同年11月,命名为“北京人艺实验剧场”。

曹禺剧场

北京国际戏剧中心座落于于王府井大街22号,北京人民艺术剧院院内,东至官房大院胡同,西至北京人民艺术剧院东墙,南至小鹁鸽胡同,北至报房胡同,总用地面积约17755.622平方米,内有曹禺剧场、人艺小剧场两座专业剧场,有效扩充了北京话剧演出场馆规模,与剧院已有的首都剧场、实验剧场和菊隐剧场一起,组成北京人艺剧场群。2021年9月2日正式投入使用。

着眼于未来首都戏剧创作和多元化展示,北京国际戏剧中心在舞台设备升级、舞台空间拓展、综合配套服务等方面着力提升,打造优质高端的戏剧交流展示平台。进入大厅,一座长60米、高12米、由3.2万块玻璃砖磡成的L形玻璃幕墙构成观众厅主视觉,在有限空间内提升了视觉开阔性。

中剧场面积1071平米,拥有700坐席,特命名为“曹禺剧场”,向北京人艺首任院长、剧作家曹禺先生致敬,也代表人艺薪火相传的艺术精神。曹禺剧场内部采用“品”字形舞台,由一块主舞台、两块侧舞台和一块后舞台组成,舞台总面积达1071平米,挑高21米,台口高9米,宽14米。舞台前区使用先进的大螺旋式顶升技术,设置不同的高度,可以根据剧目需要实现专业乐池、伸出式舞台和扩充观众席三种功能。观众席墙面提取北京胡同的空间元素,营造出“灰砖”与“木材”错落的设计风格,凸显北京人艺的“京味”特征,同时形成最适合话剧演出的建筑声场,观众在剧场任一位置都能够清晰准确地听到来自舞台的声音。

为配合创排和演出,各剧场后台分别设有排练厅、化妆间以及舞美工作空间等。此外,北京国际戏剧中心还设有展廊、戏剧沙龙、露台休息区、四合院文创咖啡厅和地下停车场等公共空间,全方位服务观众文化需求。

人艺小剧场

北京国际戏剧中心三层小剧场可容纳近300坐席,名称仍沿用曾位于首都剧场南侧的“人艺小剧场”。小剧场呈黑匣子形态,舞台、观众席可根据舞台需要灵活调整,拉近观众和演员距离,创造更多元丰富和交互关系和观赏体验。(24)

1993年2月剧院决定将首都剧场南边老食堂改建为小剧场,1995年11月剧场落成并投入使用,命名为“北京人艺小剧场”。由剧院排演的美国剧作家萨姆•谢泼德创作的《情痴》在此公演。2008年因设备老化小剧场停止使用,2018年10月扩建整体规划小剧场正式拆除。

菊隐剧场

菊隐剧场位于东四南大街,是国内第一座以戏剧导演命名的剧场,为了纪念中国著名戏剧家、北京人民艺术剧院创始人之一焦菊隐先生而建。

菊隐剧场核心剧场区域总面积为187平方米,舞台区域为60多平米,进深5.5米,层高4米;观众席有104个座位,另配有36个临时座椅。剧场配置了专业的灯光和音响控制系统,以及100台舞台专业灯具,舞台上还配置有一个近30平米的大led屏幕。

二层多功能厅可设置为艺术沙龙。总面积220余平米,配备独立的音响和灯光控制系统,层高2米7,悬挂60多台舞台专业灯具和18台专业会议灯具,配置有8000多流明的投影机。(26)(25)

主创团队

新中国第一支专业话剧院阵容,四大导演为,焦菊隐、欧阳山尊、夏淳、梅阡。

导演

北京人民艺术剧院的导演有顾威、金犁、林丛、李六乙、林兆华、梅阡、任鸣、唐烨、夏淳、徐昂、英达、苏民。

焦菊隐在担任北京师范大学文学院院长期间应邀导演《龙须沟》,他的著名的“心象说”理论也是在排演《龙须沟》中诞生的。排演《龙须沟》取得成功后,被调到北京人民艺术剧院任常务副院长,在不断探索实践中成为具有自己风格特点的导演。(8)焦菊隐在北京人艺先后导演了《龙须沟》《明朗的天》《茶馆》《智取威虎山》《虎符》《关汉卿》《蔡文姬》《武则天》《三块钱国币》等二十余部话剧;他善于将斯氏表演体系与中国戏曲的传统美学融会贯通,创造出富有民族风格的舞台样式,得到戏剧界和广大观众的高度评价。

夏淳在艺术上坚持现实主义道路,话剧艺术民族化的探索尝试。他在北京人民艺术剧院导演过《雷雨》(曹禺)《名优之死》(田汉)《悭吝人》(莫里哀)《茶馆》(老舍)《风雪夜归人》(吴祖光)等中外古今三十多部戏。夏淳和焦菊隐合作导演的《茶馆》,1979年重新上演,获中央文化部举办的庆祝新中国成立三十周年献礼演出的演出一等奖。

欧阳山尊是在北京人艺先后导演过《春华秋实》《日出》《三姐妹》《带枪的人》《智者千虑,必有一失》《关汉卿》等二十多部戏。离休后,他还为剧院导演了《巴黎人》《末班车上黄昏恋》,并担任《油漆未干》《北京人》的艺术指导。

林兆华在北京人民艺术剧院导演过的《绝对信号》《红白喜事》《野人》《鸟人》《阮玲玉》《万家灯火》《赵氏孤儿》《茶馆》《白鹿原》等作品。

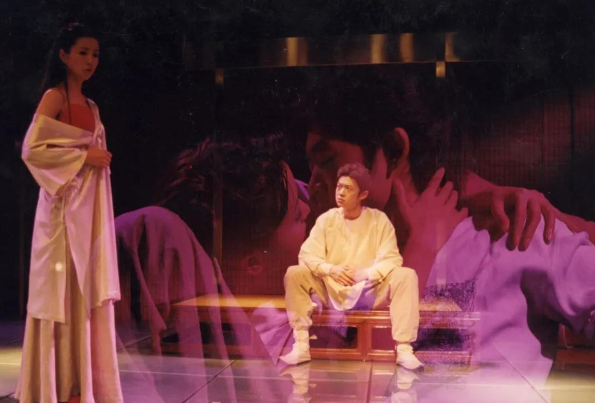

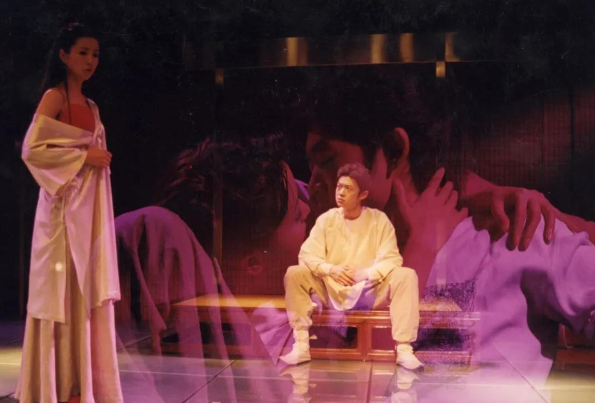

李六乙的作品:《庄周试妻》《军用列车》《雨过天晴》《非常麻将》《原野》《北京人》《我这一辈子》《下周村》。

《骆驼祥子》是梅阡根据老舍原著改编并导演的,另外也也根据鲁迅七篇小说的主要人物和情节编写并导演的《咸亨酒店》,和他导演的《女店员》《丹心谱》《王昭君》等都是北京人艺舞台上的优秀保留剧目。梅阡导演的《王昭君》曾荣获中央文化部举办的庆祝新中国成立三十周年庆礼演出的演出一等奖,《咸亨酒店》获北京市1981年新创作剧目评奖创作一等奖、演出一等奖。1980年《王昭君》赴香港访问演出,他担任演出团副团长。

任鸣,导演戏剧作品90余部。曾三次获得中国话剧最高奖“文华优秀导演奖”、两次获得话剧“金狮优秀导演奖”。主要作品:《北京大爷》《北街南院》《全家福》《我们的荆轲》《日出》《第一次的亲密接触》《王府井》《甲子园》《风雪夜归人》《玩家》《香山之夜》等。

金犁在北京人民艺术剧院导演过《莫斯科性格》《人往高处走》《龙须沟》《金鹰》《左邻右舍》《咸亨酒店》等12部剧目。林丛的主要作品有话剧:《我可怜的马拉特》电视剧:《家有儿女》《我爱我家》《闲人马大姐》等。

编剧

北京人民艺术剧院的编剧有郭启宏、郭沫若、何冀平、老舍、蓝荫海、刘锦云、刘厚明、梁秉堃、李龙云、吴彤、王志安、郑天玮。

郭沫若在抗日期间创作了《虎符》《高渐离》等剧作,另外还有历史话剧《蔡文姬》《武则天》。老舍的八部剧作在北京人民艺术剧院上演《龙须沟》《茶馆》《骆驼祥子》《春华秋实》《青年突击队》《红大院》《女店员》《我这一辈子》。1951年,老舍因创作话剧《龙须沟》被北京市政府授予“人民艺术家”称号。

曹禺原名万家宝,作为中国新文化运动的开拓者之一,曹禺1933年在清华大学读书时,发表处女作《雷雨》,一生创作十多部戏。与鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍齐名。剧作主要有《雷雨》《日出》《北京人》《家》《蜕变》《原野》等。曹禺的剧作充满对人的命运的深切关注。曹禺是中国最久负盛名的剧作家,他把自己的一生都献给了中国的戏剧事业。

老舍原名舒庆春是一位多产的现实主义作家。1930年创作长篇小说《猫城记》《离婚》《牛天赐传》,1937年,发表代表作长篇小说《骆驼祥子》,主要作品《残雾》《国家至上》(与宋之合作)《虎啸》(与赵清阁、萧亦五合作)《面子问题》《桃李春风》(与赵清阁合作)《张自忠》《大地龙蛇》《谁先到重庆》《归去来兮》等。1944年,长篇巨著《四世同堂》问世。

1950年,创作话剧《方珍珠》和《龙须沟》,1957年剧作《茶馆》问世,次年由北京人民艺术剧院演出。老舍先生还创作有《春华秋实》《青年突击队》《西望长安》《女店员》《红大院》《全家福》《宝船》《神拳》等多部话剧和《荷珠配》《柳树井》《十五贯》《青霞丹雪》《王宝钏》等戏曲剧本。

演员

诞生了一批知名演员有蓝天野、金雅琴、郑榕、吕恩、朱琳、朱旭、叶子、于是之、胡宗温、黄宗洛、刁光覃、董行佶、冯远征、傅迦、龚丽君、高倩、郭为、郭家庆、胡军等。

经典剧目

年份 | 剧目名称 | 剧场名称 | 导演 |

1952 | 麦收之前 | 其他剧场 | |

1954 | 《雷雨》 | | 夏淳 |

1956 | 《日出》 | | |

| 《李白》 | | |

| 《老爸,开门》 | | |

| 《结婚进行曲》 | | |

| 《丁西林民国喜剧三则》 | | |

| 《她弥留之际》 | | |

| 《洋麻将》 | | |

| 《朱丽小姐》 | | |

| 《公民》 | | |

| 《甲子园》 | | |

| 《玩家》 | | |

| 《知己》 | | |

| 《茶馆》 | | |

| 《解药》 | | |

1957 | 《骆驼祥子》 | | |

| 《香山之夜》 | | |

| 《阳光下的葡萄干》 | | |

| 《吴王金戈越王剑》 | | |

| 《莲花》 | | |

| 《燃烧的梵高》 | | |

| 《家丑外扬》 | | |

| 《催眠》 | | |

| 《司马迁》 | | |

| 《大讼师》 | | |

| 《推销员之死》 | | |

| 《关系》 | | |

| 《老式喜剧》 | | |

| 《天下第一楼》 | | |

| 《哗变》 | | |

| 《我们的荆轲》 | | |

| 《白鹿原》 | | |

| 《小井胡同》 | | |

| 《我爱桃花》 | | |

| 《晚餐》 | | |

| 《天之骄子》 | | |

| 《牌坊》 | | |

1958 | 《关汉卿》 | | |

2012 | 老爸,开门 | 北京人艺实验剧场 | |

| 甲子园 | 首都剧场 | |

| 契诃夫短剧:<天鹅之歌>与<论烟草有害> | 北京人艺实验剧场 | |

| 坏女孩的恶作剧 | 北京人艺实验剧场 | |

| 推销员之死 | 首都剧场 | |

2013 | 六个寻找剧作家的剧中人 | 首都剧场 | |

| 解药 | 北京人艺实验剧场 | |

| 燃烧的梵高 | 北京人艺实验剧场 | |

2014 | 理发馆 | 首都剧场 | |

| 公民 | 首都剧场 | |

(数据来源)

国际交流

早在1953年,《龙须沟》被日本“京艺剧团”在京都、神户演出。1980年,《茶馆》应邀赴德国、法国、瑞士三国进行访问演出,被誉为“东方舞台上的奇迹”,这是中国话剧第一次走出国门。1983年《茶馆》赴日本多地演出,1986年赴中国香港、新加坡、加拿大演出,2005年赴美国演出,2015年3月5日,北京人艺经典剧目《茶馆》第二次赴新加坡演出。2015年《我们的荆轲》赴白俄罗斯演出,2018年,《我爱桃花》赴哈萨克斯坦演出。在《我们的荆轲》应邀参加第24届“波罗的海之家国际戏剧节”演出期间,北京人艺戏剧博物馆与圣彼得堡国立大学孔子学院联合主办的专题展览以俄、汉双语陈列于波罗的海之家剧院庄严华丽的大厅。