人物经历

早期经历

李兰娟于1947年9月13日出生在浙江省绍兴市夏履桥村一个普通农民家庭。1960年7月,从绍兴夏履中心小学毕业后,被保送到绍兴第一初级中学。1963年,李兰娟被浙江省杭州市第一中学(现浙江省杭州高级中学)录取。李兰娟高中毕业后,回到夏履镇做代课老师,并在省中医院学了针灸。之后,人民公社生产大队筹办农村合作医疗社,李兰娟选择了做“赤脚医生”。

从医工作经历

1970年,李兰娟被生产大队推荐到浙江医科大学(今浙江大学医学院)学习。1973年夏,大学毕业之后,李兰娟分配到浙江大学医学院附属第一医院感染科。1986年,李兰娟牵头成立了浙江大学医学院附属第一医院人工肝治疗室,带领课题组展开了人工肝治疗重型肝炎的研究。1993年10月,李兰娟任浙江医科大学附属第一医院副院长。第二年,李兰娟建立感染微生态学,提出感染微生态学理论,从微生态角度审视感染的发生、发展和结局,率先全面揭示肝病肠道微生态宏基因组变化规律。

1996年11月,李兰娟成为国家传染病重点实验室副主任。1998年,李兰娟团队的研究项目“人工肝支持系统治疗重型病毒性肝炎的研究”获国家科技进步二等奖。同年,李兰娟出任浙江省卫生厅厅长、党组书记。2002年,从卫生部传染病重点实验室副主任,升为主任。第二年,非典(重症急性呼吸综合征,又叫传染性非典型肺炎,由SARS冠状病毒引起的肺炎)暴发,李兰娟对密切接触病人的1000多人进行了就地隔离,使浙江没有发生医务人员感染事件,也没有出现“二代感染”的病例,并成功培养分离出SARS病毒并完成全基因测序。

2005年,李兰娟当选为中国工程院传染病学科院士。第二年当选为浙江省科学技术协会第八届主席。2007年,李兰娟提出“健康面对面”行动计划,构建区域数字卫生体系。两年后,由她领衔的“国家数字卫生关键技术和区域示范应用研究”项目(简称“国家数字卫生”项目)启动,推进国家“数字卫生”及“传染病防治示范区”项目,实现“智慧医疗”。2007年,李兰娟的感染微生态学建立及应用研究课题技术成果荣获国家科技进步二等奖。

2008年,手足口病在中国多个省市发生,李兰娟参与一线抗疫,并主编首部《手足口病》专著,向全国免费发放。第二年,甲型H1N1流感发生国际大流行,李兰娟参与卫生部《甲型H1N1流感诊疗方案》的编写制定,确保全国疫情防控科学规范开展。

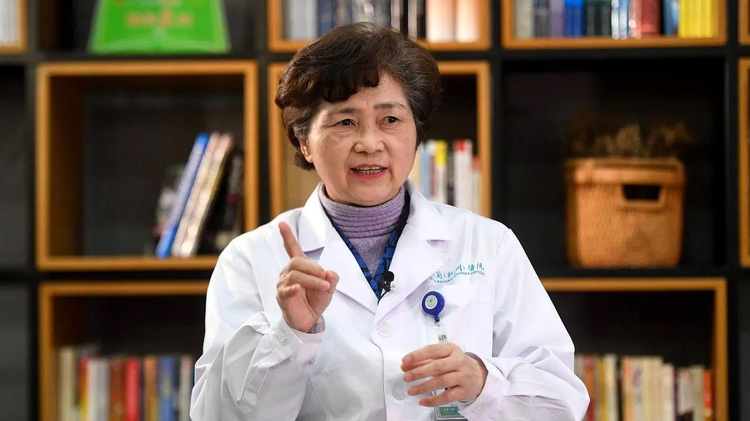

2013年春天,中国南方省份出现人感染H7N9禽流感病例,李兰娟担任国家应急指挥办专家,迅速诊断出病毒源头,建议关闭所有活禽市场,以最快速度控制住H7N9传播,研究成果第一时间在国际顶级医学期刊《柳叶刀》(Lancet)发表,临床诊治经验也通过《新英格兰医学杂志》发表,为全球认识H7N9提供支持。 她带领项目团队成功研制中国首个H7N9病毒疫苗株,改变流感疫苗株依赖进口的历史,在《科学》(Science)、《自然》(Nature)、《新英格兰医学杂志》(NEJM)、《柳叶刀》(Lancet)等国际顶尖杂志发表《科学引文索引》( SCI )论文248篇,总影响因子(Impact Factor,简称IF)1857.917,5篇入选中国百篇最具影响国际学术论文,获专利17项,编写专著25部,发布指南3个,研究成果入选2013年度中国科学十大进展。同年,以李兰娟为第一完成人的“重症肝病诊治的理论创新与技术突破”项目获得了国家科技进步一等奖。这一年,李兰娟当选为国际人类微生态联盟主席。这是中国乃至亚洲人第一次当选这一领域的主席。

2015 年,李兰娟和丈夫郑树森携手院士团队共同发起成立树兰(杭州)医院。

2020年,武汉新型冠状病毒肺炎(2022年12月26日更名为新型冠状病毒感染)疫情爆发。1月22日,李兰娟率先提出对武汉“封城”,有效控制疫情向全国蔓延。

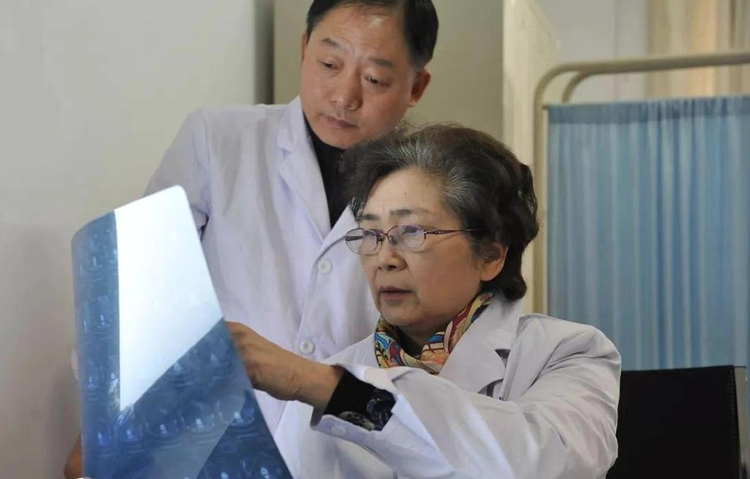

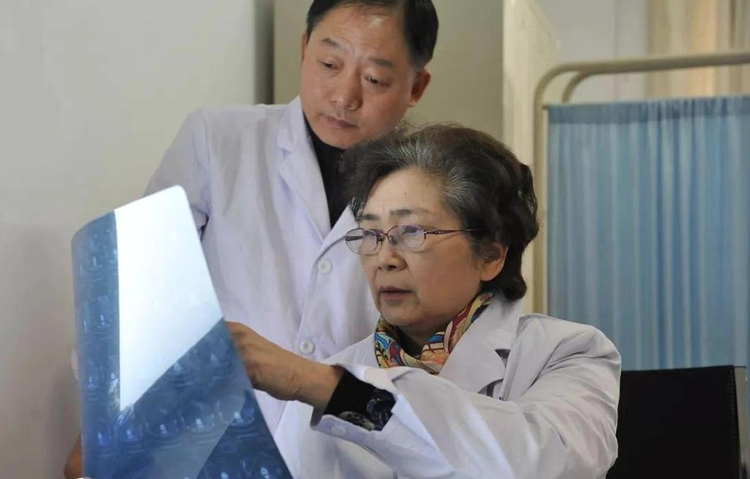

李兰娟年逾七十,仍坚持每周两次的专家门诊。

主要任职

李兰娟曾任职教育部生物与医学学部主任,中国卫生信息协会副会长,中国生物医学工程学会副理事长、肝衰竭与人工肝学组组长,全国人工肝培训基地主任,中国医师协会感染病专科医师分会会长,中华预防医学会微生态学分会主任委员,国际血液净化学会理事等职。

时间 | 担任职务 |

1993年10月-1996年19月 | 浙江医科大学附属第一医院副院长 |

1996年11月-2002年6月 | 中华人民共和国卫生部传染病重点实验室副主任 |

1998年3月-2008年3月 | 浙江省卫生厅厅长、党组书记 |

2002年6月-2007年6月 | 中华人民共和国卫生部传染病重点实验室主任 |

2006年11月-2011年11月 | 浙江省科学技术协会第八届主席 |

2007年- | 中国卫生信息学会第六、七届副会长 |

2011年 | 卫生部突发事件卫生应急专家咨询委员会副主任委员 |

| 中华医学会浙江省分会会长 |

| 中华医学会理事、副会长 |

| 中华医学会感染病学分会主任委员、肝衰竭与人工肝学组组长 |

| 中国女医师协会常务理事 |

| 中华预防医学会微生态专业委员会副主任委员 |

| 全国高等学校医学规划教材《传染病学》主编 |

| 全国人工肝培训基地主任 |

| 教育部生物与医学学部主任 |

| 中国生物医学工程学会副理事长 |

| 中国医师协会副会长、中国医师协会感染病专科医师分会会长 |

| 国际血液净化学会理事 |

| 浙江省医学会第九届理事会名誉会长 |

| 传染病诊治国家重点实验室主任 |

| 卫生部传染病重点实验室主任 |

| 浙江省传染病重点实验室主任 |

| 浙江省人工肝中心主任 |

| 《中国微生态学杂志》《感染病杂志》主编 |

| 《中华传染病杂志》《国际流行病学传染病学杂志》副主编 |

2013年 | 国际人类微生态联盟主席 |

2020年2月 | 国家健康科普专家库第一批成员 |

2020年8月 | 中国医疗医药应急保障体系联盟名誉理事长 |

2020年 | 浙江省社会办医协会第二届理事会会长 |

2021年 | 海南真实世界数据研究与评价重点实验室学术委员会主任 |

以上未标注资料来源于武汉大学人民医院、湖北省人民医院官方网站 |

主要成就

科研成就

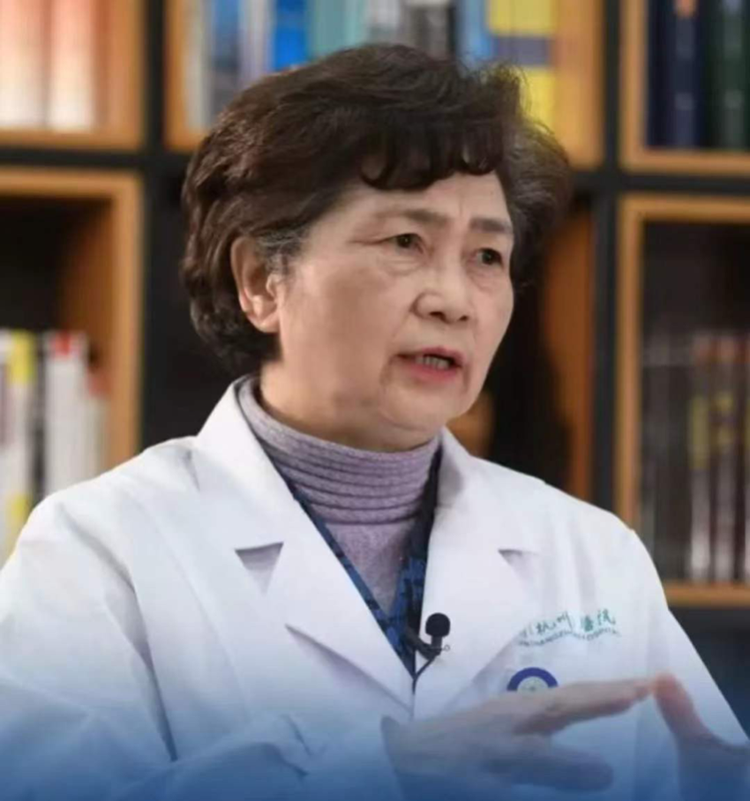

李兰娟从事传染病临床、科研和教学工作几十年,是中国人工肝的开拓者,独创的人工肝支持系统对治疗重型肝炎获重大突破;首创的感染微生态学理论,为感染防治提供了崭新的思路;承担国家“863”“973”“十五”攻关、国家科学基金重点项目等十余项课题,为中国传染病诊治作出了重大贡献。

肝病治疗

李兰娟从事传染病临床、科研和教学工作50余年,擅长各类肝炎、感染性疾病、新发突发传染病诊治,尤其是肝衰竭、病毒性肝炎、肝病微生态研究。李兰娟经过十年研究,成功开辟了人工肝治疗重型肝炎的新途径——“李氏人工肝系统”,使急性、亚急性重型肝炎治愈好转率从11.9%上升到78.9%,慢性重型肝炎治愈好转率从15.4%提高到43.4%,开辟了重型肝炎肝衰竭治疗新途径。李兰娟将成果推广至中国31个省市,多次举办全国乃至国际人工肝会议,被誉为“国际上最大的人工肝组织的领头人”。

感染微生态学说

1994年,李兰娟建立感染微生态学,提出感染微生态学理论,从微生态角度审视感染的发生、发展和结局,率先全面揭示肝病肠道微生态宏基因组变化规律,创立微生态干预防治重症肝病新策略;她和课题组承担的“器官移植术后微生态失衡与慢性移植物失功的关系及干预研究”课题,于2003年获国家“973”项目资助,建立了当时中国唯一的微生态研究的无菌动物平台,主编了中国首部《感染微生态学》专著,用微生态学的理论和方法研究感染的发生、发展及转归过程,揭示耐药规律,及时准确检测耐药菌,为合理应用抗菌药物提供感染微生态学依据。

H7N9禽流感研究

在H7N9爆发时,李兰娟带领研究团队,很快从病原学、免疫学、遗传学等角度进行分析,研究发现活禽市场禽与患者的病毒基因同源性高达99.4%,证明活禽市场是人类感染H7N9的主要源头。李兰娟带领团队成功研发具有自主知识产权的人感染H7N9禽流感核酸诊断试剂盒、研制了中国首个人感染H7N9疫苗种子株,改变了中国一直以来流感疫苗株依赖国外进口的历史,该成果获得了2017年度国家科技进步奖特等奖。

SARS病毒研究

在抗击SARS(重症急性呼吸综合征,又叫传染性非典型肺炎,由SARS冠状病毒引起的肺炎,简称非典、SARS)时期,李兰娟率领课题组48小时内检获病人的病毒特异性核酸,成功培养分离出SARS病毒并完成全基因测序,系中国大陆第二株登录Greenback。李兰娟团队首次发现PBMC中有复制型SARS-CoV存在,对揭示"非典"的发病机制具有重要意义。李兰娟团队首创“四抗二平衡”疗法(“四抗”为抗病毒、抗低氧血症和多脏器功能衰竭、抗休克、抗继发感染,“二平衡”为维持水电解质平衡和微生态平衡),救治病毒感染重症患者,显著降低了病死率。

学术论著

李兰娟发表论文400余篇,其中在《自然》(Nature)《柳叶刀》(Lancet)等《科学引文索引》(Science Citation Index, 简称 SCI )收录杂志发表论文200余篇;主编专著33部,其中《传染病学》系教育部全国高等学校医学规划教材,《人工肝脏》《感染微生态》均为中国该领域的首部专著。(截至2021年数据)

出版时间 | 著作名称 | 出版社 | 备注 |

2002年10月 | 《感染微生态》 | 人民卫生出版社 | 主编 |

2008年4月 | 《医务管理工作实用手册》 | 浙江大学出版社 | 著 |

2010年7月 | 《传染科疾病临床诊疗思维》 | 人民卫生出版社 | 著 |

2012年9月 | 《人工肝脏》 | 浙江大学出版 | 主编 |

2014年7月 | 《医学微生态学 研究生》 | 人民卫生出版社 | 著 |

2014年7月 | 《感染微生态学 理论与实践 英文版》 | 浙江大学出版社 | 主编 |

2015年2月 | 《人感染H7N9禽流感》 | 科学出版社 | 著 |

2016年10月 | 《中医学临床百家 肝衰竭新进展》 | 科学技术文献出版社 | 著 |

2018年3月 | 《传染病学 第3版》 | 高等教育出版社 | 主编,“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材 |

2019年6月 | 《重大传染病规模化现场流行病学和干预研究 标准操作规程》 | 浙江大学出版社 | 主编,“十三五”国家重点图书出版规划项目;中国感染性疾病协同诊治研究丛书,外文题名 :Large-scale Epidemiological and Intervention Studies of Major In fectious Diseases Standard Operating Procedure |

选编有代表性十本编著作品 |

发表时间 | 论文题目 | 发表刊物 |

1992年12月 | 《四种检测内毒素方法的比较》 | 《浙江医科大学学报》 |

2001年8月 | 《慢性重型肝炎患者肠道菌群变化及其作用的研究(英文)》 | 《中华医学杂志(Chinese Medical Journal)》 |

2003年1月 | 《人工肝支持系统治疗的并发症及防治》 | 《中华肝脏病杂志》 |

2003年7月 | 《Effects of ursodeoxycholic acid on intrahepatic cholestasis in rats》 | 《中华医学杂志(Chinese Medical Journal)》 |

2003年9月 | 《Severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus genotype and its characterization》 | 《中华医学杂志(Chinese Medical Journal)》 |

2005年1月 | 《感染微生态》 | 《中国感染控制杂志》 |

2008年5月 | 《肝衰竭和人工肝研究进展》 | 《浙江医学》 |

2009年1月 | 《感染微生态研究进展——肠道菌群对机体代谢影响》 | 《中国微生态学杂志》 |

| | |

2013年2月 | 《肝衰竭诊治指南(2012年版)》 | 《中华移植杂志(电子版) |

2013年4月26日 | 《人类感染活禽市场来源的新发H7N9亚型禽流感病毒:临床分析和病毒基因组特征》 | 《柳叶刀(Lancet)》 |

2013年5月22日 | 《111例H7N9流感病毒感染病人的临床特征》 | 《新英格兰医学杂志(TheNewEngland Journal of Medicine)》 |

2014年9月 | 《肝硬化中肠道菌群的改变》 | 《自然(Nature)》 |

| | |

2015年1月 | 《2014西湖国际全科医学学术交流会内容摘登》 | 《中国全科医学》 |

2017年3月 | 《微生态如何影响人体健康》 | 《Engineering》 |

未标注内容来自知网引用频次较多的论文 |

学术交流

李兰娟主办第一、第二、第三届国际暨全国人工肝会议,和日本等国家开展专业协作,担任国际血液净化学会中国理事;多次主办了国际、中国国内学术会议,并应邀赴日本、意大利等国讲学和交流,与日本冈山大学建立人工肝合作研究关系。

人才培养

执教近50载,李兰娟给浙江大学各年级的医学生们上课,还通过央视一套《开讲啦》节目,给全国人民普及传染病相关医学知识,带领团队及其学生不断开拓创新,先后进入国家重点学科、国家重点实验室、国家临床重点专科、国家级协同创新中心和国家临床医学研究。截至2020年,李兰娟带领传染病学科跻身国家重点学科,连续七年学科水平排名全国第一,使得浙江大学传染病学科逐渐发展成国际一流的学术高地。2014年,李兰娟院士领衔的感染性疾病诊治协同创新中心成功入选“2011计划”。

李兰娟带领团队创立的“联盟式”协同培养模式,顺应了人才培养的多元融合规律,创建研究生联合培养机制,实施与国际接轨的具有竞争力的研究生培养制度,为培养中国感染性疾病诊治交叉型人才和复合创新型人才贡献了力量。她先后获2016年浙江省教学成果奖一等奖、2018年浙江省研究生教育学会教育成果奖特等奖。主编的《传染病学》课程被评为国家级精品课程和国家级精品资源共享课程。

科研成果获奖

获奖时间 | 获奖项目 | 获得奖项 |

1997年 | 人工肝支持系统治疗重型病毒性肝炎研究 | 省科技进步一等奖 |

1998年 | 人工肝支持系统治疗重型病毒性肝炎研究 | 国家科技进步二等奖 |

2001年 | 重型肝炎肠道微生态变化的研究 | 省科技进步一等奖 |

2003年 | 革兰阴性菌超广谱β-内酰胺酶及AmpC酶研究 | 省科技进步一等奖 |

2004年 | 浙江省非典型性肺炎的病原学和防治策略研究 | 省科技进步二等奖 |

2006年 | 生物人工肝用细胞源与混合型人工肝的研究 | 浙江省科学技术进步一等奖 |

2007年 | 感染微生态学建立及应用研究 | 国家科技进步奖二等奖(排名第一) |

2011年 | 肝衰竭人工器官替代治疗研究 | 省部级一等奖 |

2012年 | 国家数字卫生关键技术和区域示范应用研究 | 省部级一等奖 |

2013年 | 重症肝病诊治的理论创新与技术突破 | 国家科技进步奖一等奖(排名第一) |

2014年 | 首次对甲型H1N1流感大流行有效防控及集成创新性研究 | 国家科技进步奖一等奖(排名第五) |

2014年 | 肝硬化中肠道菌群的改变研究项目 | 入选2014年“中国高等学校十大科技进展” |

2015年 | 人感染H7N9禽流感诊治研究的理论创新和技术突破 | 社会团体一等奖 |

2015年 | 浙江大学医学院附属第一医院终末期肝病综合诊治 | 国家科技进步奖创新团队(排名第二) |

2016年 | 《感染微生态学:理论与实践》 | 省部级 |

2017年 | 以防控人感染H7N9禽流感为代表的新发传染病防治体 | 国家科技进步奖特等奖(排名第一) |

以上未标注资料来源于武汉大学人民医院、湖北省人民医院官方网站 |

社会成就

创办树兰医院

2015年,创办“树兰(杭州)医院”。医院汇聚多名院士和上千名专家,包括李兰娟、呼吸内科领域专家钟南山、普外科领域专家黎介寿等,已经发展成为疑难病诊治中心之一,综合医疗水平位居浙江省前列,医院信用评价达到AAA级,能力评价五星,患者综合满意度在98%以上。

推进“数字卫生”

李兰娟担任浙江省卫生厅厅长期间,提出“健康面对面”行动计划,构建区域数字卫生体系。2009年,由她领衔的“国家数字卫生关键技术和区域示范应用研究”项目(简称“国家数字卫生”项目)启动,推进国家“数字卫生”及“传染病防治示范区”项目,实现“智慧医疗”。

荣誉与获奖

时间 | 荣誉与获奖 |

1999年 | 卫生部有突出贡献的中青年专家 |

2004年 | 中国医师奖(第一届) |

2005年 | 中国工程院院士(医药卫生学部) |

2009年 | 浙江省科学技术奖重大贡献奖 |

2010年 | 全国优秀科技工作者 |

2014年 | 何梁何利基金科学与技术进步奖(医学药学奖) |

全国杰出专业技术人才(第五届) |

中央电视台年度科技创新人物 |

2016年 | 中国出版政府奖图书奖 |

第十一届光华工程科技奖工程奖 |

第九届谈家桢科学奖临床医学奖 |

2020年 | 浙江省优秀共产党员 |

第二届全国创新争先奖 |

浙江首届科技大奖 |

全国优秀共产党员 |

全国抗击新冠肺炎疫情先进个人 |

抗击新冠肺炎疫情全国三八红旗手 |

2020年12月 | 《自然》杂志2020年度科学界十大人物 |

2020年12月18日 | 2020中国品牌人物500强 |

2021年 | 首届“科普中国最高荣誉奖” |

全国教材建设先进个人 |

2021年 | 美国医学与生物工程学院院士 |

2021年12月 | 2021中国品牌人物500强 |

2022年 | 第6届“联合国教科文组织赤道几内亚国际生命科学研究奖” |

2022年 | 学术领军会员 |

人物影响与评价

树兰医学奖

“树兰医学奖”由浙江大学教育基金会树森·兰娟院士人才基金设立,成立于2002年,用于激励医药卫生领域中取得原始性突破创新成果并经实践检验证实科学有效的中国国籍(含港、澳、台地区)杰出科技人才。

2022年12月17日,第九届“树兰医学奖”颁奖典礼在浙江省杭州市良渚古城举办。截至2022年,树兰基金吸引了1300位专家参与提名,其中包括686位院士,累计被提名人868位,累计评选产生了20位树兰医学奖获奖者,91位树兰医学青年奖获奖者,以及166位树兰医学奖提名人奖获奖者。

评价

李兰娟承担SARS、手足口病、地震灾后防疫、甲型H1N1等传染病诊治研究任务,尤其在防控人感染H7N9禽流感救治研究中取得众多原创性成果,获中国国内外高度评价,为中国传染病诊治做出了重大贡献。(浙江大学评)

李兰娟作为中国人工肝的开拓者,她创建独特有效的人工肝支持系统治疗重型肝炎获重大突破。首次提出感染微生态学理论,从微生态角度来审视感染的发生、发展和结局,为感染防治提供了崭新的思路。(杭州医学院评)

环境艺术学院称李兰娟为“疫情勇士”。在疫情发生以来,李兰娟等一批专家,已经成为全国亮眼的明星、具有影响的意见领袖、重磅的担当。

人物关系

称谓 | 姓名 | 人物简介 |

丈夫 | 郑树森 | 1950年1月出生于浙江省衢州市龙游县,肝胆外科、肝移植专家,工程院院士(2001)、医学科学院外籍院士,浙江大学外科学教授、博士生导师,著有《外科学》《肝移植》《胰腺移植》等 |

儿子 | 郑杰 | 浙江杭州华卓公司董事长,树兰医疗管理集团总裁 |

注释

[a]全称高等学校创新能力提升计划。

[b]在《浙江新闻:李兰娟 从赤脚医生到院士》中介绍“树森-兰娟院士人才基金”成立于2012年5月25日; 《中华医学会: 其心若兰 心济苍生——访中国工程院院士李兰娟》提及“树兰人才基金”,时间也是2012年,与此处时间不符。