人物生平

早年经历

王献之出身琅琊郡世族王氏,是书圣王羲之的第七个儿子。王献之自幼随王羲之学习书法,七八岁时,其父王羲之在其学习书法之时,欲于其身后密拔其笔,奈何王献之指力很大,王羲之无法将笔拔出。王羲之感叹此子日后必会名扬天下,便书写《乐毅论》,让献之临摹。王羲之喜王献之之才,曾引人数百人观赏王献之刻在墙壁上的方丈大字。

王献之少时才识过人。王献之曾与其兄长王徽之、王操之一同拜见父亲王羲之的好友吏部尚书谢安。谈话间,王徽之、王操之多言多语,且言语都只涉俗事。相比较而言,王献之少言寡语,只象征性地答问了冷暖的问题而已。待一行人离开谢安而去时,曾有人询问谢安王家兄弟几人孰优孰劣,谢安对王献之给予了唯一的称赞。在谢安看来有建树的圣人从来都少言寡语,心思暗藏。王徽之、王操之两兄弟能言善谈,却不似王献之将心思暗藏那般慧智。

仕途之路

王献之起任州主簿,任职秘书郎,后升任秘书丞。后应谢安之邀,任其长史之位。太元五年(公元380年),谢安因功被晋升为卫将军,开府仪同三司。拥有开府招纳幕僚权利的谢安立刻复邀献之,请王献之任长使之位。太元六年(公元381年),王献之转任吴兴太守,被赐建威将军之称。

太元八年(公元383年)八月,宣昭帝苻坚亲帅百万大军南下攻打东晋,月余间,攻占寿阳。谢安命谢石、谢玄、谢琰和桓伊等人领兵抗击,大胜。太元九年(公元384年)三月,谢安拜升太保,加其大都督扬、江、荆、司、豫、徐、青、幽、并等十五州军事之权。同年,谢安提拔王献之为中书令,执掌内廷机要之事。谢安极爱王献之之才,除了提拔王献之之外,谢安还邀王献之为新建的太极殿写匾额题字。太极殿乃东晋最重要的正殿之一。谢安邀王献之为太极殿写匾额题字,是想让其书法流传千古。可谢安羞于开口,于是,谢安便以韦仲题凌云殿之事试探王献之,得王献之正色拒绝。

太元十年(公元385年)谢安逝世,朝中大臣对其死后的抚恤葬仪持有不同的态度,在众多官员中,只有王献之、徐邈为其忠义和功勋声明。王献之上书晋孝武帝司马曜,力陈谢安的功绩。王献之指出谢安在弱冠之时曾隐于山林,清雅高洁的名声堪比箕子四皓。后谢安得遇明主,应运出世,辅佐贤王治世。谢安以王朝盛威为后盾,替国家替百姓消灭了强敌。功勋立下后,谢安又主动上交权柄。谢安历经两代君王,鞠躬尽瘁,实乃贤臣。晋孝武帝司马曜感献之诚挚,对谢安加安殊礼。

婚姻之议

王献之曾迎娶郗鉴之女郗道茂,史书对这段婚姻并无详细记载,成婚时间不详。婚后二人恩爱有加,生有一女,后不幸夭折。晋孝武帝永康元年(公元373年),大将军桓温病重,桓温之子,时为新安公主司马道福驸马的桓济与其兄长桓熙二人密谋诛杀其叔父桓冲。桓冲得知,逃于府外避难。桓温死后,桓冲派人拘捕了桓济与桓熙。晋孝武帝司马曜得知此事大怒,废除桓济驸马身份。新安公主司马道福对王献之青睐有加,桓济被废后,司马曜下旨,招王献之为驸马。王献之为拒皇家赐婚,甘愿灸足。后拒婚无效,与郗道茂离婚。王献之与新安公主司马道福育有一女,名唤神爱。

英年早逝

太元十一年(公元386年),王献之逝世,享年四十二岁。王献之安葬于会稽云门山。隆安元年(公元397年),王献之女儿王神爱被晋安帝司马德宗立为皇后,司马德宗下诏追封王献之为侍中、光禄大夫、太宰,谥号为“宪”。

书法成就

书法作品

王献之的真书作品流传于世的现仅有《洛神赋十三行》。王献之的行草书作品代表作有《鸭头丸帖》《中秋帖》《送梨帖》《地黄汤帖》。

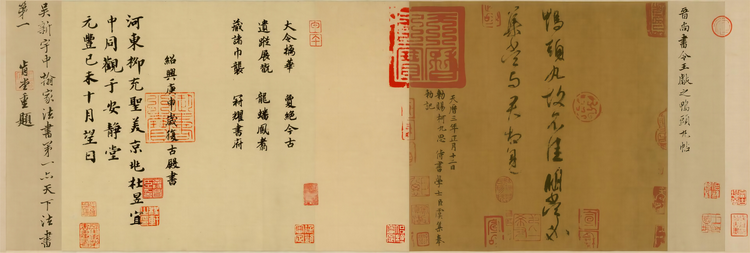

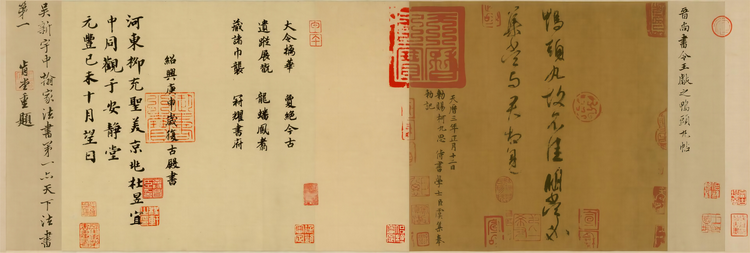

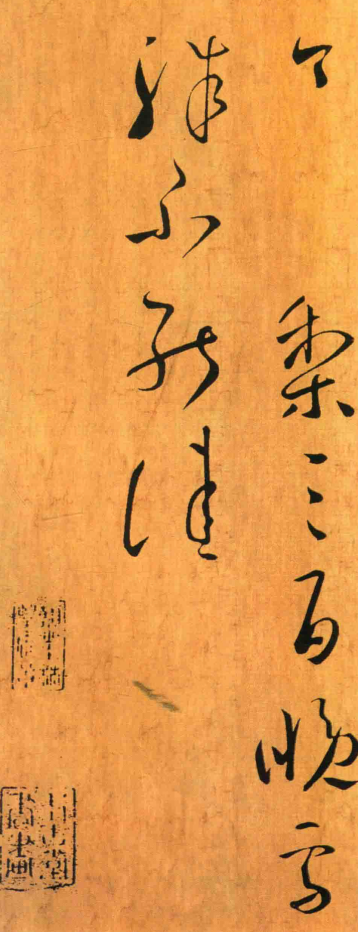

《鸭头丸帖》

《鸭头丸帖》是王献之的行书代表作,全文共15字,全文为:“鸭头丸,故不佳。明当必集,当与君相见。”现存于上海博物馆。此贴笔饱墨酣,浓淡有致。字体婉嫕,超然自逸。下笔不拘泥于常规,逆锋落笔,为书写畅便,笔画暗藏。此贴蘸墨两次,起笔匿锋含蓄,转笔气势磅礴。虽是一笔而成,其字形体态却兼括圆润灵动与落拓豪放。此贴被宋高宗盛赞王献之之才华,绝远千古。

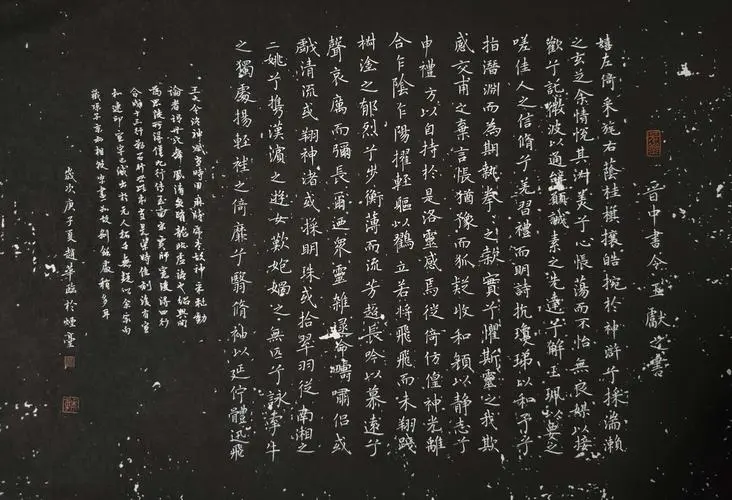

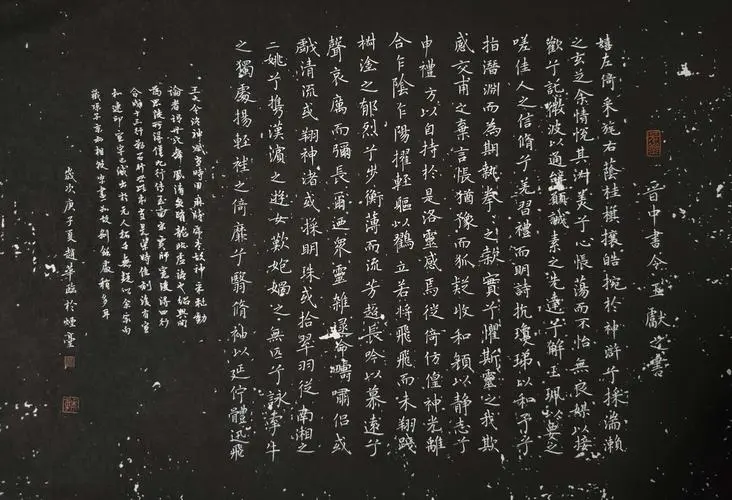

《洛神赋十三行》

《洛神赋十三行》是王献之的楷书代表作,现于首都博物馆珍藏。《洛神赋十三行》文字内容节选自曹植的代表作《洛神赋》,起于“嬉”字,结于“飞字”,约为二百五十余字。从《洛神赋十三行》来看,王献之在书写体式上做了很大的创新。与时下流行的“委婉含蓄”体式不同,王献之的运笔更加外拓随性,其字体看起来更加清丽俊逸、萧飒拓脱。《洛神赋十三行》共有三个显著艺术特点。其一,就字体结构来看,此作品笔形宽朗舒畅,大气醒目,毫无桎梏俗气。其二,此书夹杂行草,去繁化简,增加了作品的灵动性。其三,此书书写错落有致,大小字的书写各得其宜,别出新意。后世人将王献之的《洛神赋十三行》定义为晋楷的终结之作。

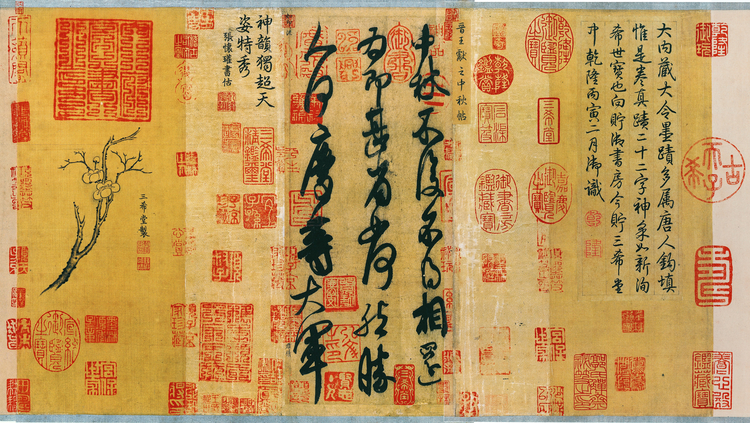

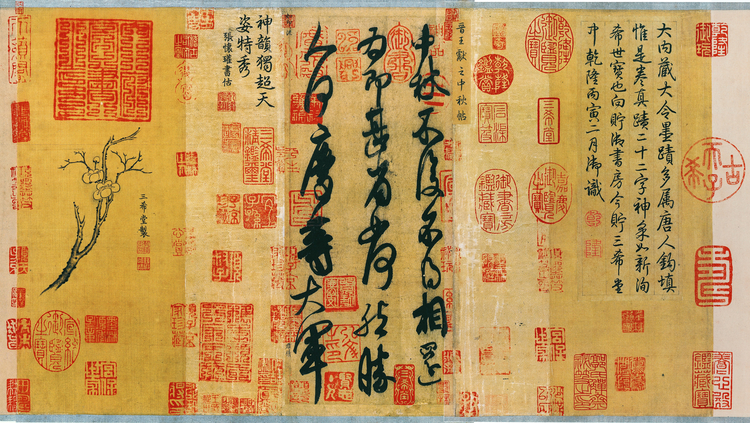

《中秋帖》

《中秋帖》是王献之的草书代表作,原文共五行三十二字,后被删减,现存版本共三行,二十二字。《中秋帖》全文如下:“中秋不复不得相,还为即甚省如,何然胜人何庆,等大军”。清乾隆年间,此贴曾被收入内府,并被刻入《三希堂法贴》之中。世人对《中秋帖》的评价极高,清乾隆皇帝盛赞此书”神韵超然,旷古绝今,天资超群,特立独秀”。此贴一笔而成,全无停断,世人称此贴为“一笔书之祖”。此贴纵向行文,字与字之间笔断丝连,融汇一体。此书行笔如水,笔势恢弘磅礴,字体超然自逸,不拘泥于常规,堪称“一笔书”典范。

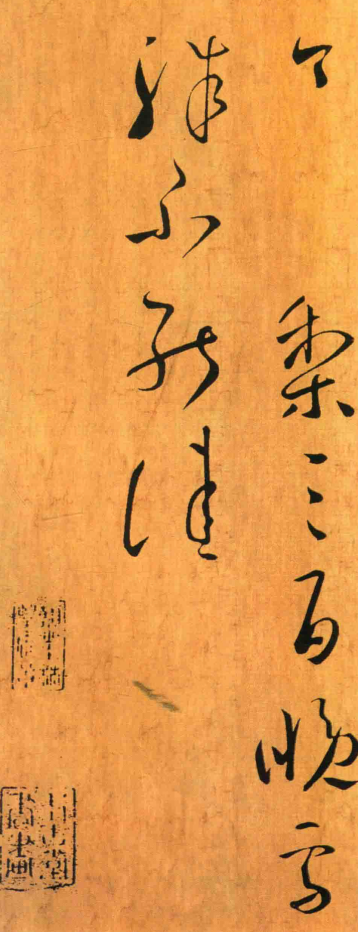

《送梨帖》

《送梨帖》是王献之著名的草书作品,现存于北京故宫博物院。全帖二行共十一个字,全文内容为“今送梨三百,晚雪,殊不能佳”。其中,第二字“送”字现已缺失。在此帖中,王献之少用连笔,仅“殊不能”三字用笔连泻而下、延绵不绝,其余八字皆字字独立。此帖从“今”起锋,到“佳”搁笔,笔锋一贯到底,起转开合间意韵绵绵,让人心生意犹未尽之心。此帖与王献之的其他作品一样,气势恢弘磅礴,流泻不止。苏轼对此帖盛赞,称此帖气云可压邺侯三万签。

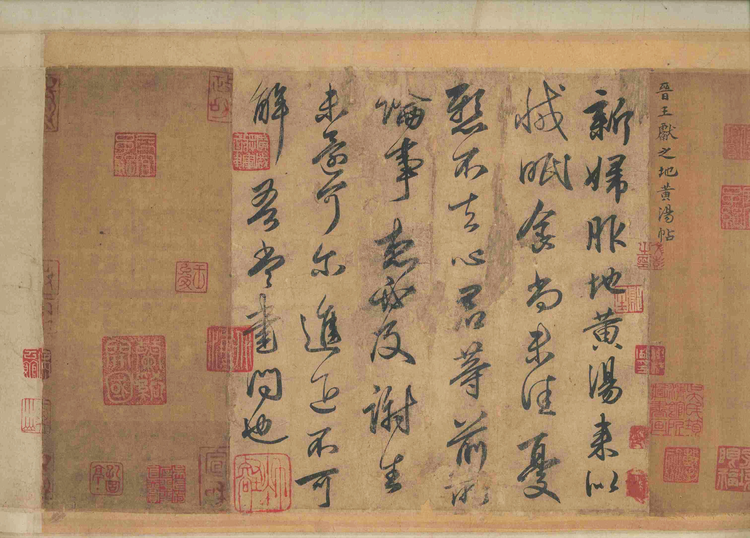

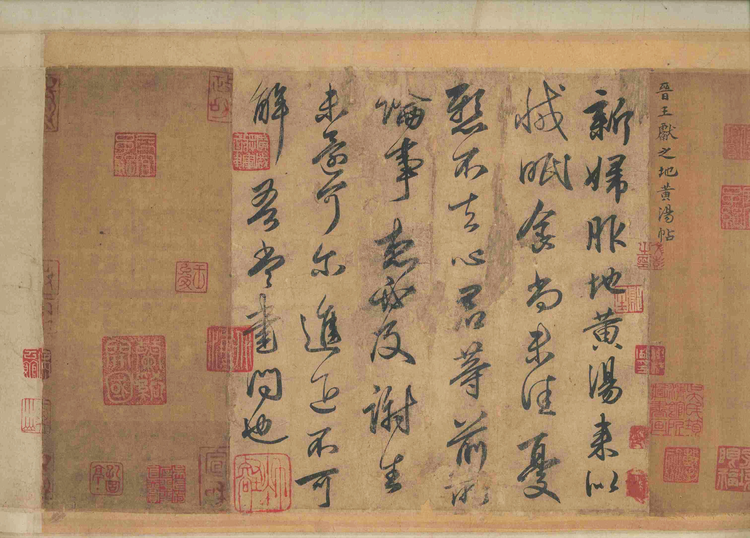

《地黄汤帖》

《地黄汤帖》又名《新妇帖》,原藏于宋内府之中,宋高宗赵构曾对其进行题签。此帖现存于日本东京书道博物馆内。较王献之其他作品,《地黄汤帖》显得规整一些。此帖由行楷起笔,笔势逐渐外展,如高山流水,奔踏不绝。

书法特色

王献之的书法造诣源于王羲之,又有别于王羲之,自成一派。王献之先后习于王羲之、张芝,在对二人书法技巧特点的融会贯通之上,对书法进行了大胆的创新。王献之在原有的行草书制上进行改革,吸收并发展了张芝的书法特点,完善“一笔书”,通过省合点画折、力求简便。表达出来的形式更为流畅贯通。除此之外,为了强化笔势的连贯性,王献之在书写时还会省合并且减少不必要的笔画,这种做法使得其笔势富于变化,使其作品看上去更加豪放不羁。唐代书法家张怀瓘认为王献之的书法有如孤峰四绝于天外,峭峻千仞不可估量,前人无法比拟。

王献之之书法豪放雄俊,与之前的书风全然不同,后世称之为“破体”,是一种别于行书、草书的又一种书体,它将行、草两者书写形式的优点融会贯通,在书写过程中省合点画折、力求简便。王献之的草书形貌偏长,气势贯通,极为纵意,笔势首尾相继,无断绝,如一笔而成。

唐代著名书学理论家张怀瓘曾对王献之的书法特色做出评价,张怀瓘指出王献之高才卓识,其在行书草书之外又开一门。其笔法体式,乃是古今至风流之体。唐代著作《书断》指出,观献之的行草之作,神勇盖世,比父亲又多几分,更盖过张芝、钟繇之艺。当然,除了这些褒奖之词外,还有一些批评的声音。《晋书》称献之虽有其父王羲之的风采,却并不新鲜巧妙。观王献之之字势稀疏瘦削,如同隆冬的枯树。览观其运笔拘束,就像严苛家中饥不择食的奴隶一样。献之的字枯瘦无屈身,不羁却不放纵。他的书法有问题。

谢安对王献之自成一派的书体极为喜爱。他曾问王献之如何评价自己与父亲王羲之的书法,王献之答曰二者不同,各有长短。除了谢安,桓玄也极爱此父子二人之才,桓玄曾将二人的书画作品放置左右,以供赏玩。

后世影响

王献之创立的“破体”形式不受行、隶、楷等书体的约束,也不受某一特定、技法、章法和结构的束缚,更加放荡不羁,对后世影响深远。一方面,随着王献之的闻达于世,其创立的书法形式在文人中盛行近一个世纪。另一方面,王献之对行草的变革也为后来狂草形式的出现奠定了基础。

人物评价

父亲王羲之评价:献之此后定会扬名后世。

东晋时期大臣谢安评价:圣人从来都少言寡语,心思暗藏。献之少言,将心思暗藏那般慧智,故知其为聪慧之人。

唐代书法理论家张怀瓘评价:王献之习于王羲之、张芝,创新书写之法,观其落拓不羁、超凡脱俗的志向,绝非他人可比。

五代十国时期梁武帝萧衍评价:王献之之才超群出众,无人可与之比拟。

唐朝大臣李嗣真评价:王献之的草书,脱逸之气远超其父。献之的作品富于变化,就像是凤凰在丹穴中起舞,游龙有清澈的泉水中翻覆。

唐朝书法家窦臮评价:王献之最小的儿子王献之创立草书,破除旧规,雍容文经,踊跃武定。幼子子敬,创草破正。雍容文经,踊跃武定。其字体形态遗妍而多状,其笔势势繇已而靡罄。其用笔乃天神之法,不可学,不可比拟。

宋高宗赵构评价:王献之之才华,绝远千古。

南梁名臣书法理论家袁昂评价:张芝经奇,钟繇特绝,王羲之鼎能,献之冠世。此四贤的作品工为上层之作,千古不灭

北宋书学理论家黄伯思评价:王凝之、王操之、王徽之、王涣之与王献之的作品皆得其父王羲之的风范,可五子的书体却迥然不同。王凝之得王羲之的韵味,王操之得王羲之的形体,王徽之得王羲之的体势,王涣之得王羲之的形貌,王献之则得王羲之的根源。

元代书家盛熙明评价:王献之初随父亲王羲之学习,后学于张芝。王献之改革了书法的书写制度,创立新法。王献之兼具臧武仲的慧智以及卞庄子的勇绝,其雄才似长鲸喷沫而出。

轶事典故

管中窥豹

少时,王献之曾观家中门生们玩樗蒲游戏。他看出了对弈双方的局势,便在门生们面前指出南边的玩家会输。门生们讥讽王献之年少目光短浅,认为王献之此举是从管孔看豹子,其所看到的只是豹子身上的一小部分斑纹。 王献之听后十分懊悔与这些愚夫俗子浪费口舌,以自己不似曹魏时的荀奉倩和东晋名臣刘真长那样清高脱俗而惭愧,便愤然离开。

偷儿惊逃

一日,王献之夜卧于斋室中,突然有贼人闯入偷盗,室内之物几乎尽数被贼人盗走。就在贼人还未来得及携物逃走时,只听王献之的声音传来:“偷儿,那毡青是我家的旧物,其他的东西都可以拿走,这毡青还请放在那不要拿走。”贼人听了,吓的全部逃走。后成都府灵泉县尉李流谦曾在《彦博为偷儿妄意作诗见贻次韵奉呈》中引此轶事。

遇火不惊

王献之曾与其兄长王徽之共处一室,突然间,房子走水失火。王徽之大惊,鞋都来不及穿便疾奔而出。而王献之则是毫无惧色,他不急不忙的唤侍从服侍在侧,由侍从携扶而出。

桃叶三题

王献之曾在朋友的建议下前往桃叶渡买砚台,卖砚台的老汉告诉王献之这砚台用桃花泡的水清洗为最佳,并告诉王献之自己每年的三月初三都会去到桃叶渡内的一处池塘洗砚台。一年后的三月初三,王献之来到了老汉所说的位于桃叶渡内桃林深处的那处池塘。他再次遇到了卖砚台老汉的女儿。王献之为之做《桃叶歌》三首,桃叶之缘成为自此成为一段佳话。

诱导劝学

王献之很早便有所成就。少时,王献之的书法作品已小有名气。然而,王羲之却从不夸赞他的才学。王羲之对王献之说:“你若是想要自己的作品生魂生骨,让自己的字能够立得住站的稳,需把院中那些缸子里的水全部用完。”苦练了五年后,王献之拿着自己写的“大”字去找王羲之品鉴,王羲之没有评鉴,只是在“大”字下面大了一个点。王献之拿着被父亲修改后的“太”字去找母亲评鉴,母亲指着王羲之补上的那一点,道“唯有下面一点似王羲之之字魂”王献之听了才意识道自己与父亲的差距,自此勤学苦练。

姻缘纠葛

王献之与郗鉴之女郗道茂幼时便有婚约,两人从小一起长大,青梅竹马,应以颇深。成婚后,两人的日子过得十分甜蜜。王献之形容风流,简文帝的女儿新安公主司马道福对其青睐有加,司马道福在与桓济离婚后,说服简文帝出面将自己许配给王献之。王献之反抗无果,最后只得与郗道茂离婚,迎娶司马道福。对于王献之与司马道福、郗道茂三人的纠葛外界众说纷纭,有人说王献之王献之与郗道茂恩爱要好,情比金坚,本不愿接受皇家赐婚,为了维护婚姻才甘愿灸足。既是娶了司马道福,仍一直不忘郗道茂。王献之的《思恋帖》以及《奉对贴》就清楚的表达了自己对郗道茂的思念。然而,也有人认为王献之之所以接受新安公主完全是因为个人利益。曾有人问王献之的得失,他说只忆与郗道茂离婚之事。

掷琴之哀

王献之与王徽之皆得重病,不久后,王献之先于王徽之离世。王徽之曾问左右的侍者:“为什么这么久都没有听到弟弟的消息?这是他已经离我而去了啊!”说话间,哀痛不已。于是,他命左右侍从备好车舆,为子敬奔丧。王献之平素喜好弹琴,王徽之便径直坐在王献之的灵床上,取来了王献之的琴就要弹。然而,琴长久没有调试,音色不对,王徽之也弄不好。无奈之下,王徽之将琴扔到地上,恸哭道:“子敬啊,子敬。如今真的是人琴俱亡啊!”月余后,王徽之离世。

辟疆园闹剧

王献之曾经途经吴郡,听闻郡中有个叫顾辟彊的人,此人有个远近闻名的园子名叫辟疆园。他之前未见过这个院子,也与园主并不相识,但实在好奇园中之景,便乘着平肩舆未经允许径直入了辟疆园。当时,顾辟彊正在与来宾们在园中。王献之游完了园子,便依自己的好恶对园子指指点点。顾辟彊不堪忍受,勃然大怒,道“你作为不速之客对院主傲慢,这叫无礼不恭。你仗着身份尊贵看不起他人,这叫无德无道。你既无礼不恭又无德无道,简直让人难以忍受!”说着便将其驱赶出门。然而献之却无半点愧意,丝毫不把此事放在心上。

人物关系

关系 | 姓名 | 身份简介 |

祖父 | 王旷 | 淮南内史 |

祖母 | 卫氏 | 书法世家之女 |

父亲 | 王羲之 | 东晋书法家、文学家,曾任秘书郎、长史、宁远将军、江州刺史、会稽内史 |

母亲 | 郗璿 | 东晋重臣、书法家郗鉴之女 |

原配 | 郗道茂 | 东晋名臣郗鉴的孙女,东晋大臣郗昙之女 |

继室 | 司马道福 | 晋简文帝第三女。死后,追封为新安公主 |

侍妾 | 桃叶 | 王献之为其创作《桃叶》三首 |

女儿 | 王玉润 | 与郗道茂所生之女,早夭 |

王神爱 | 嫁晋安帝,死后被封安僖皇后 |

兄弟 | 王玄之 | 王献之长子,早卒 |

王凝之 | 王羲之次子,曾任江州刺史、左将军、东晋女诗人谢道韫的丈夫 |

王涣之 | 王羲之第三子 |

王素之 | 王羲之第四子 |

王徽之 | 曾为大司马桓温参军 |

王操之 | 曾任尚书、豫章太守 |

姐妹 | 王孟姜 | 嫁刘畅 |

后世纪念

云门寺位于浙江省绍兴市平水镇,此寺始建于公元405年到公元418年间,因其靠近云门山而得名。云门寺前身原为王献之的旧宅,王献之与郗道茂成婚,便居于此地,直到王献之赴京任职。义熙三年(公元407年),云门山王献之旧宅附近天降祥瑞,五色祥云见,晋安帝司马德宗下诏,建寺,并将此寺命名为“云门寺”。云门寺与王献之以及王氏书法有藕断丝连的联系,后世之人更将云门寺看成是王氏书法重要的发源地。

戏剧形象

2007年出品越剧《桃叶渡》中,演员石小梅饰演王献之。