简介

西阴村遗址底沟类型文化遗迹出土遗物包括石、骨、蚌、陶等类,主要器型有釜、灶、夹砂罐、尖底瓶、直口或敛口钵、敛口瓮、缸、彩陶罐等;庙底沟二期文化遗迹有圆形半地穴式房址及不同形状的灰坑。遗物以陶器为主,要器物包括夹砂瓮、缸、折沿罐、釜灶、双耳壶、高颈瓶、钵、盘、器盖。其它遗物还有石刀、锛等。西阴村遗址发掘出土的半个人工切割的蚕茧标本,为研究丝绸起源提供了实物证据。

1996年11月20日,西阴村遗址被中华人民共和国国务院公布为第四批全国重点文物保护单位。

历史沿革

西阴村遗址是一处新石器时代(前10000年—前2000年)遗址。

民国十五年(1926年)2月,西阴村遗址被李济和袁复礼调查发现;同年10月15日—12月初,由李济、袁复礼主持对西阴村遗址进行第一次考古发掘,发掘出半个人工割裂的蚕茧标本,并发掘陶片60多箱,总数为18728块,其中彩陶片有1356块。

1994年10月12日—11月28日,山西省考古研究所对西阴村遗址进行第二次考古发掘。

文物遗存

西阴村遗址为新石器时代仰韶庙底沟文化、西王村三期文化、庙底沟二期文化、三里桥类型文化和商代二里冈文化;仰韶庙底沟类型文化遗迹有半地穴式圆形或长方形房址及不同形状的灰坑,庙底沟二期文化遗迹主要是圆形半地穴式房址及不同形状的灰坑。

主要展览

西阴村遗址出土有石锤、石斧、石刀、石箭头、石杵、石臼、石球;骨锥、骨簪、骨针、骨环和半个人工切割下来的蚕茧标本等;半个人工切割下来的蚕茧标本是一颗被割掉了一半的丝质茧壳,茧壳长约1.36厘米,茧壳幅约1.04厘米(原茧是一种家蚕,长约1.52厘米,茧幅0.71厘米),茧壳被割去的部分约占全茧的17%,茧壳的切割面平直(石刀或骨刀切开),被珍藏在台北故宫博物院。

价值意义

西阴村遗址的发掘是中国近代考古学开始的标志,不仅是第一次由中国人主持的科学考古发掘,也为中国考古奠定了基础。西阴村遗址发掘出土的半个人工切割的蚕茧标本,为研究丝绸起源提供了重要的实物证据。

保护措施

20世纪60年代,西阴村遗址被夏县人民委员会公布为县级重点文物保护单位。

20世纪70年代末,西阴村遗址被山西省人民政府公布为省级重点文物保护单位。

1996年11月20日,西阴村遗址被中华人民共和国国务院公布为第四批全国重点文物保护单位。

2013年6月,山西省文物局《关于审批夏县西阴村遗址文物保护规划大纲的请示》(晋文物〔2013〕62号)得到国家文物局批复同意,要求按照《国务院关于加强文化遗产保护的通知》、《全国重点文物保护单位保护规划编制审批办法》和《全国重点文物保护单位保护规划编制要求》的有关规定,开展西阴村遗址保护规划编制工作。

历史文化

中国是丝绸业的故乡,自古就以“丝国”著称于世,西阴村遗址则是中国丝绸业的发源地之一。相传,远古时代(前21世纪),西陵(西阴村遗址一带)有一位美丽的姑娘叫嫘祖。嫘祖经常到野外采食野果,发现桑树上有能够吐丝作茧的桑蚕,就把桑蚕带回家饲养。嫘祖发明了用茧丝织布,代替了树叶和兽皮。《通鉴外纪》赞扬嫘祖“治丝茧以供衣服。”《史记·五帝本纪》记载:“黄帝娶于西陵之女,是为嫘祖。嫘祖为黄帝正妃”。

参观信息

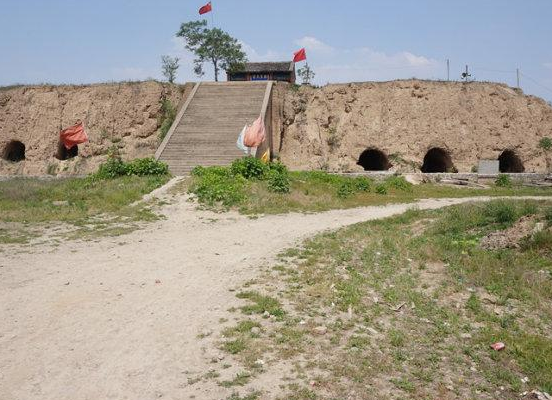

西阴村遗址位于山西省运城市夏县尉郭乡西阴村的西北部一高地(俗称灰土岭),北倚鸣条岗,南临青龙河,西南禹王城8千米,东北距东下冯遗址8千米,南至嫘祖庙一带,北至灰土岭边缘,东至西阴村东一条南北向小路。

途经西阴村遗址的公交线路有夏县公交5路。

获得荣誉

2021年10月,入选“百年百大考古发现”名单。