简介

鬼脸天蛾主要分布于主要分布于日本、印度、斯里兰卡、缅甸和中国,中国主要分布于湖南、海南、广东、广西、云南、福建、台湾幼虫主要寄生于茄科、马鞭草科、木樨科、紫葳科、唇形科等植物。

鬼脸天蛾是一种害虫,在中国云南白蜡产区调查时,发现鬼脸天蛾幼虫对白蜡虫寄主树女贞危害严重,有时寄主树的叶片被其幼虫食光,因而使寄主树无法进行光合作用,导致寄主树干枯死亡,使白蜡生产减产或失收。

形态特征

幼虫

幼虫体长95-110mm,头黄黑色,外侧有黄色纵条。身体黄黑色,斜线后缘深黄色,尾角黄色,向前上方弯曲,出气口黑色,胸足黑丝,腹足绿色。

成虫

翅长50—60mm。胸部杯面有人脸骷髅形黑斑,腹部黄色,前翅黑色,头顶的角附近有褐色斑点,前翅反面粉黄色,外侧有白色的毛,颚形状宽大,抱器偏长,阳茎呈长矛形。

繁殖

鬼脸天蛾1年发生1代。以蛹越冬。成虫6-7月化蛹羽化,8月上旬卵散产于寄主树叶的背面,幼虫期8月中旬至9月中旬,老熟幼虫10月中旬下树钻土越冬,翌年6-7月化蛹,成虫羽化出土后不久即交尾。主要寄生于茄科、马鞭草科、木樨科、紫葳科、唇形科等植物的叶片。

栖息环境

寄生在茄科、马鞭草科、木樨科、紫葳科、唇形科等植物的叶背,散产卵于寄主叶背及主脉附近,成虫时,栖息于烤烟大田,吞吃植株。

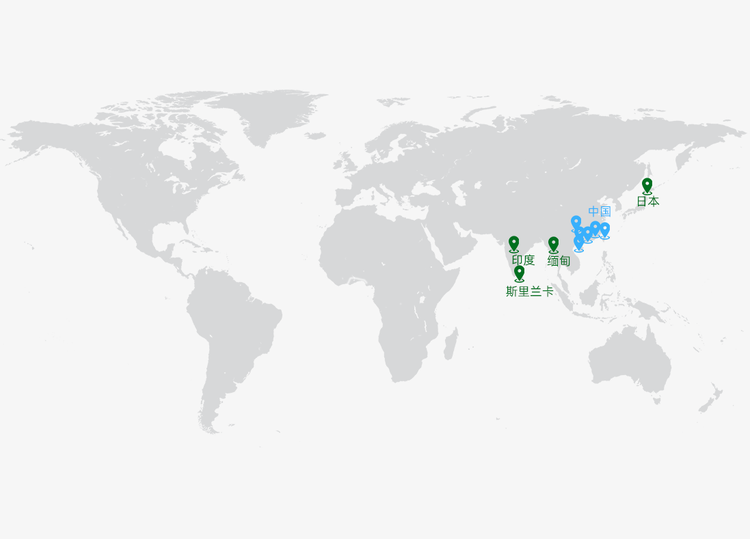

分布范围

主要分布于日本、印度、斯里兰卡、缅甸、中国,中国主要分布于湖南、海南、广东、广西、云南、福建、台湾。

生活习性

觅食习性

鬼脸天蛾主要以茄科、马鞭草科、木樨科、紫葳科、唇形科等植物的叶片为食。

节律习性

夜间具有趋光性,被打扰会发出吱吱的叫声,幼虫一般在夜间取食,成虫白天静伏,夜间活跃,飞翔能力强,速度快。

物种危害

危害特点

幼虫取食叶片,影响植物正常生长。鬼脸天蛾会发出一种特殊的声音,模仿年轻蜂王,毫不费力的进入蜂房,吃蜂蜜,还会强占蜂巢,造成大量蜜蜂死亡。

防治方法

1.人工捕杀。利用寄主树叶片被害状和地面作指示,寻找其幼虫进行捕杀,并设置捕虫灯,通过趋光性捕杀。

3.闲时,翻耕土地,消灭虫卵。

4.药剂防治,通过对被寄生植株喷洒特定药剂,快速杀灭害虫。

种类对比

特点 | 形态特征 | 分布 | 学名 | 图片 |

主要寄生于茄科、马鞭草科、木樨科、紫葳科、唇形科等植物的叶片 | 头部棕褐色,背部有鬼脸形斑纹,前翅黑色,后翅黄黑色,尾部有六条黑色横带 | 分布于中国的广西广东,福建,四川,贵州,云南,甘肃 | Acherontia lachesis |

|

卵产于芝麻叶片上 | 头部棕黑色,胸背有骷髅斑纹,前翅棕黑相间,后翅以棕色为主,夹杂少量黑色 | 分布于中国的北京,河北河南,山东,山西,浙江,江苏江西等 全球处中国外,还在朝鲜,印度,日本,缅甸等有分布 | Acherontia styx |

|

能发出怪叫,成虫喜食蜂蜜 | 黑色的头部,胸后有黄色的鬼脸斑纹,翅膀前段是黑黄色的保护色,翅膀后端黄黑相间,尾部有七个黑色的条带 | 在全球分布于非洲,亚洲西南地区,以及地中海盆地 | Acherontia atropos |

|