《暗恋桃花源》(Secret Love in Peach Blossom Land)是1986年由赖声川编导,表演工作坊出品的话剧,是赖声川最具代表性的作品之一,也是台湾当代戏剧中影响最大的作品。

本页面主要目录有关于暗恋桃花源的:创作背景、剧情简介、角色介绍、幕后制作、作品鉴赏、重要版本、作品影响、作品评价、相关争议等介绍

《暗恋桃花源》(Secret Love in Peach Blossom Land)是1986年由赖声川编导,表演工作坊出品的话剧,是赖声川最具代表性的作品之一,也是台湾当代戏剧中影响最大的作品。

本页面主要目录有关于暗恋桃花源的:创作背景、剧情简介、角色介绍、幕后制作、作品鉴赏、重要版本、作品影响、作品评价、相关争议等介绍

暗恋桃花源

Secret Love in Peach Blossom Land

1986年

《暗恋》:江滨柳、云之凡、江太太、护士、导演等

话剧

赖声川

《暗恋桃花源》讲述了“暗恋”与“桃花源”两个剧组因剧场管理失误不得不在同一剧场彩排,进而形成了悲喜交融的奇特故事。“暗恋”是一出现代悲剧,讲述了情侣江滨柳与云之凡离散40年,再见面却已男婚女嫁,物是人非的故事。“桃花源”是一出古装喜剧,讲述的是武陵人渔夫老陶与妻子春花、房东袁老板之间的爱恨纠葛。

1985年11月,赖声川根据大纲,以悲喜交融的核心主题搭配希腊悲剧、日本能剧等创作理念,带领一众演员集体即兴创作出了话剧《暗恋桃花源》,并于1986年3月3日在台北南海路国立艺术馆演出。截止到2023年6月,《暗恋桃花源》已经累计编排了15种不同的版本,在长达37年的演出历程中,演出场次超千场,收获了海内外观众及业内人士的高度称赞,也获得了诸多荣誉,曾被收入英文版《牛津当代中国戏剧选集》,并获得台湾《联合报》“最佳台湾文学奖”,2006年与老舍《茶馆》、曹禺《雷雨》并列为百年华文戏剧经典作品,2007年获选为中国话剧百年十大话剧之一,同时中国大陆地区对于该剧的接受仍存在分歧和争议。

20世纪60年代,中国台湾开始在各领域与西方接轨,来自西方的史诗剧、荒诞剧等西方现代主义戏剧流派不断为几近僵化的中国台湾戏剧注入新的生命力,并深刻影响了中国台湾实验戏剧的发展。20世纪70年代后,随着在国外积极参与过西方现代主义戏剧活动人才的回归,实验戏剧在中国台湾戏剧舞台得到进一步发展。20世纪80年代后期,实验戏剧在中国台湾得到了蓬勃发展,为迎合后工业时代的文化需求,商业化的实验戏剧逐渐兴起,在这一时期,赖声川及其表演工作坊成功推出了一系列优秀商业化戏剧,《暗恋桃花源》就是其代表作之一。

在美国加州柏克莱大学求学的过程中,赖声川在学习西方现代主义戏剧的过程中接触到希腊悲剧与日本能剧等古老剧种,观赏之余引起了他对于悲剧、喜剧与人生的思考,而这也成为其日后创作《暗恋桃花源》内在逻辑的一部分。1983年,刚刚获得美国加州柏克莱大学戏剧博士的赖声川机缘巧合之下来到刚刚建立的台湾国立艺术大学任教,在教学过程中,开始运用“集体即兴”的创作方式进行戏剧创作。

1984年11月,赖声川与李立群、李国修共同建立了台湾【表演工作坊】剧团,开始正式的公共性演出。1985年春【表演工作坊】推出的《那一夜,我们说相声》颇受欢迎,为剧团的发展奠定基础,演出结束后已在计划下一出戏剧,当时台陆两岸紧张的关系,中国台湾剧场的混乱现象为赖声川等以剧场为表现形式的人提供了灵感,《暗恋桃花源》就是在这样的环境下创作出来的。

暗恋

“暗恋”这部分题材很早便置于赖声川心中,因家族中与其关系最为亲近的大舅罹患癌症,时日无多而产生。“暗恋”这部分的结构也很早就出现,赖声川与金士杰一起找到家中祖籍东北吉林,在台北商专任校长的一位杨姓长辈,从他那里询问了许多旧事,并以此建立了江滨柳的角色雏形。金士杰也与“江滨柳”这个角色有着不解之缘,家族中和他关系最亲近的舅舅与江滨柳在很多地方非常相似,给予了他很多创作表演时的灵感。

桃花源

在中国语文中,“桃花源”与“理想国”“乌托邦”同义,代表着人们对理想生活的向往,以及面对这种向往无法完成之后的哀愁,每个人心中都有一个桃花源,是其最初的结构。“桃花源”这部分题材来源于东晋陶渊明《桃花源记》,因为要以喜剧的形式对其进行不敬、讽刺的方式进行改编,要呈现出桃花源的意境绝非易事。“桃花源”一众演员在创作讨论时讨论了各种乌托邦形式,最终还是回归到《桃花源记》原文,并在排演时受到“意大利艺术喜剧”的影响,在传统与技巧的辅助下,演员们逐渐摸索出自身的表演方式,最终创作成型。

戏中戏

20世纪80年代,台湾整个大环境混乱无序,剧场毫无管理,毫无尊重。“两个剧团争夺剧场”和“戏中戏”的表演形式灵感来源于一个“干扰”的故事:陈玉慧导演在艺术馆彩排《谢微笑》时,下午彩排,晚上首演,中间被插入一场小学生的毕业典礼,打乱了所有的排练,剧场无人负责。由此故事,赖声川想到“暗恋”和“桃花源”这两个题材,打算把常人所谓的悲剧和喜剧,通过两个剧团的排演,同时呈现在一个舞台上,将悲与喜置于同一舞台。

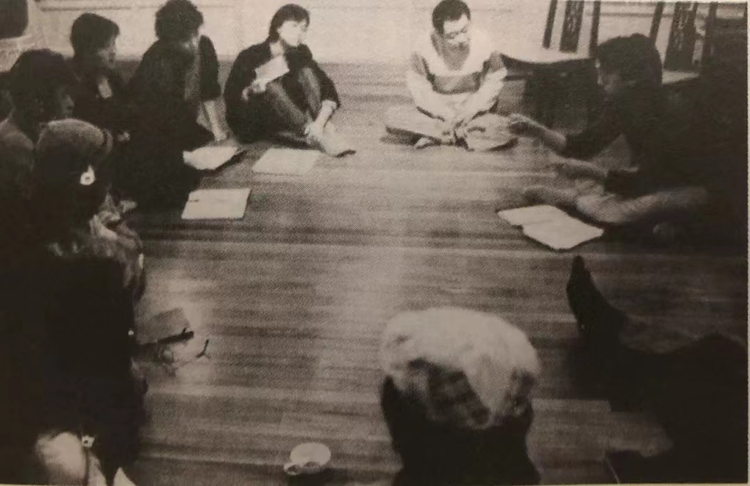

1985年11月,赖声川写完《暗恋桃花源》的大纲,开始进行创作性的排演,一众演员根据大纲在赖声川的带领下进行集体即兴创作。在即兴过程中所创作的戏,演出时间可达到4小时,许多创作成员认为不错的部分都被赖声川以“不要看点,要看面”的理由删除。集体即兴创作并不容易,在多数时间处于“难产”情况,如《桃花源》部分,创造“武陵”部分很容易,“桃花源”部分很难;也有“一击即中”的情况出现,如《暗恋》中最后一段戏,江滨柳与云之凡重逢的片段。经过几个月的创作排演,1986年3月3日,《暗恋桃花源》于台北南海路国立艺术馆演出,首演盛况空前,广受好评,随后一直活跃在话剧舞台上。

全剧讲述了一个悲喜交融的奇特故事。“暗恋”和“桃花源”两个不相干的剧组预定了同一剧场进行彩排,却因剧场混乱的管理将时间安排到了一起,双方各执一词,不肯相让,却因演出在即,只好同时在剧场中彩排。“暗恋”是一出现代悲剧:青年男女江滨柳和云之凡因战乱相遇却又离散,后同居一方天地,却在40年后才得以相见,时已男婚女嫁多年,江滨柳也濒临病终。“桃花源”是一出古装喜剧:武陵人渔夫老陶之妻春花与房东袁老板私通,老陶离家出走桃花源,再次归家时,春花已与袁老板成家生子但生活并不如意,老陶无奈欲重回桃花源却已寻而不得。

全剧情节场次 | 剧情简介 | 场次 | 剧情简介 |

第一场 | 青年情侣江滨柳和云之凡互相道别,约定重聚 | 第九场 | 老陶来到桃花源,遇到和春花与袁老板长相相同的白袍女子与白袍男子,受邀并决定住下来 |

第二场 | 《暗恋》导演不满男女主表演,进行讲戏,演员重新排练 | 第十场 | 老陶与白袍男女在桃花源过着快乐的日子,《桃花源》剧组走上舞台与《暗恋》剧组继续争夺舞台使用权,双方争执不休,最终决定两个剧组一边一半,共同使用一个舞台进行排练,陌生女子依旧在寻找刘子骥 |

第三场 | 《暗恋》重排,《桃花源》剧组来到舞台上准备排练,双方争执不休,《暗恋》退出舞台,《桃花源》准备排练 | 第十一场 | 《暗恋》与《桃花源》共同在舞台排练。《暗恋》中江滨柳依旧在医院等待云之凡,并劝江太太归家,《桃花源》中老陶想家,欲离开桃花源归家,白袍男子与白袍女子劝其不要归家。两个剧组台词与场景互相交织,乱作一团,《暗恋》导演主动让出舞台让《桃花源先排》 |

第四场 | 《桃花源》进行排练,老陶得知妻子春花与袁老板私通 | 第十二场 | 老陶归家,发现春花与袁老板已成家生子,因为孩子产生一出闹剧,老陶无奈失望再次出走 |

第五场 | 老陶离家捕鱼,《暗恋》与《桃花源》剧组依旧因剧场争执不休,《暗恋》剧组准备排演,寻找刘子骥的陌生女子出现 | 第十三场 | 剧场管理员出现准备关门,《暗恋》因尚未排练完,请求再延迟十分钟,寻找刘子骥的陌生女子出现 |

第六场 | 老年江滨柳患病时日无多,与护士共同回忆与云之凡的过去,江太太在医院照顾他与护士交谈时,江滨柳陷入与云之凡相遇的梦幻回忆中 | 第十四场 | 江滨柳向江太太交代后事,此时云之凡出现,二人叙旧话别 |

第七场 | 《暗恋》导演不满表演,演员与导演争论时,《桃花源》来到舞台上布景准备排练,在布景争论中陌生女子出现 | 第十五场 | 《暗恋》排练完成,导演依旧陷入沉思,《桃花源》剧组的演员也陷入沉思,剧场管理员的出现打破了宁静,众人离开剧场 |

第八场 | 老陶划船在对抗急流后误入桃花源 |

剧组名称 | 角色名称 | 角色介绍 |

《暗恋》 | 江滨柳 | 男,1948年在上海的青年,云之凡年轻时期的恋人,20世纪80年代末期在台北病房的癌症病人 |

云之凡 | 女,1948年在上海的青年,江滨柳年轻时期的恋人,20世纪80年代末期在台北的老人 | |

江太太 | 江滨柳之妻,台湾屏东人,江滨柳临终托付后世之人 | |

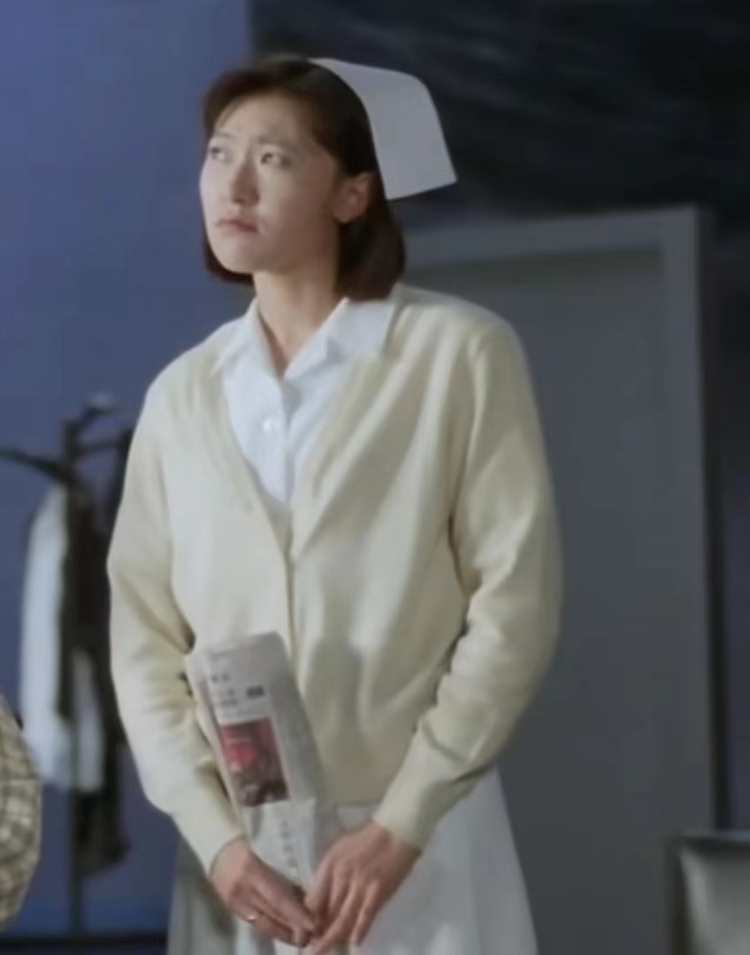

护士 | 台北某医院护士,刚从护校毕业 | |

导演 | 《暗恋》一剧的作者,沉浸在自己的回忆中,未必是一位好导演 | |

导演助理 | 导演忠实但未必专业的学生 | |

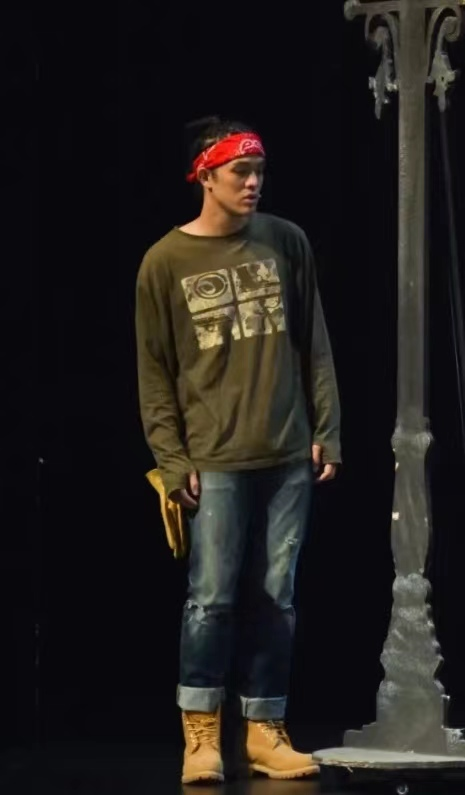

《桃花源》 | 老陶 | 武陵渔夫,春花的丈夫,外出捕鱼误入桃花源,归家再寻已不得见 |

春花 | 老陶的妻子,不满现状,与袁老板私通,最终成家生子,生活却并不如意 | |

袁老板 | 老陶与春花的房东,春花的婚外情对象,鱼商 | |

白袍女子 | 桃花源中好性情的飘逸女子,酷似春花 | |

白袍男子 | 桃花源中好性情的飘逸男子,酷似袁老板 | |

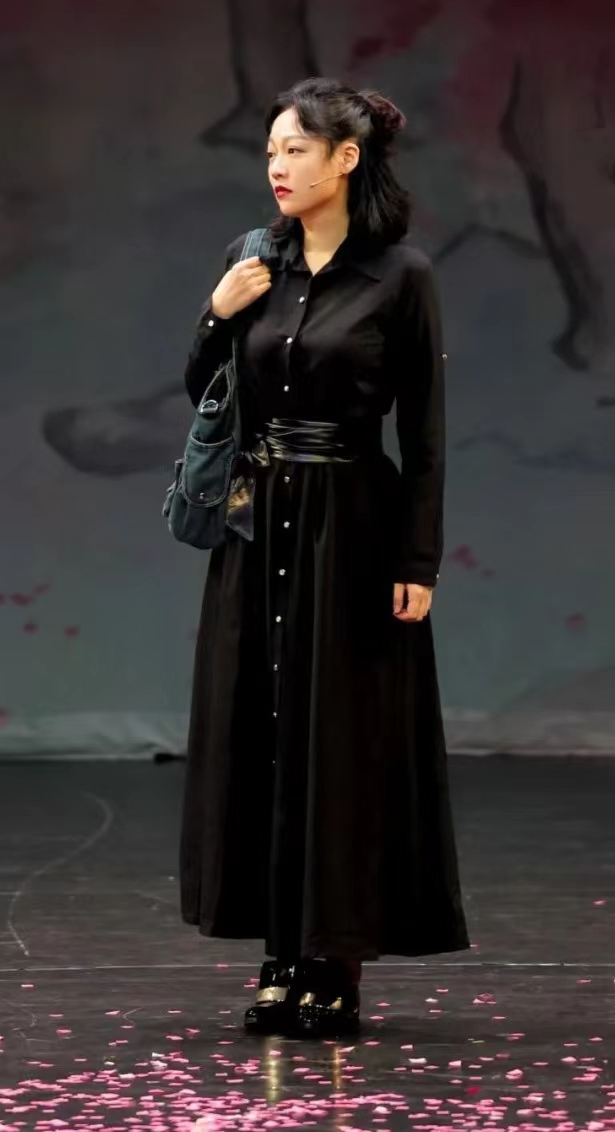

戏中戏 | 陌生女子 | 寻找刘子骥的女人,行为有些怪异且谁都不认识的人 |

剧场管理员 | 剧场管理员 | |

舞台监督 | 暗恋剧组舞台监督 |

职务 | 1986年版 | 1991年版 | 1992年版 | 1999年版 | 2006年版(大陆) | 2006年版(台湾) | 2006年版 (三地联演) | 2010年越剧版 | 2016年30周年纪念版 | 2017年专属版 |

总编剧 | 赖声川规划并带领的 集体即兴创作 | 赖声川 | 赖声川 | 赖声川 | 赖声川 | 赖声川 | 赖声川 | 赖声川 | 赖声川 | 赖声川 |

总导演 | 赖声川 | 赖声川 | 赖声川 | 赖声川 | 赖声川 | 赖声川、 陈胜在、 刘光桐 | 赖声川 | 赖声川 | 赖声川、丁乃筝 | 赖声川、丁乃筝 |

制作人 | 丁乃竺 | 丁乃竺 | 王应祥 丁乃竺 | 丁乃竺 | 袁鸿 | 监制: 丁乃竺 | 出品人: 陈建彬、 赵有亮、 丁乃竺 | 蓝大鹏、陈国欣、谢明昌 | 蓝大鹏 | 监制: 丁乃筝、黄磊 |

舞台及灯光设计 | 聂光炎 | 聂光炎 | 无 | 聂光炎 | 舞台: 聂光炎、 聂先闻 灯光: 简立人、王琦 | 舞台: 聂光炎、 聂先闻、 灯光: 简立人 | 舞台: 聂光炎、 聂先闻 灯光: 简立人 | 舞台设计:戴晓云、许希稷 灯光设计:祝世明 | 原创舞台设计:聂光炎 舞台设计:赖声川、张哲龙 舞台美术:郭家铭 灯光设计简立人 | 赖声川、张哲龙 陈智康 |

服装及造型设计 | 靳萍萍 | 黄嘉纯、 张叔平 | 张叔平 | 靳萍萍 | 张叔平 | 张叔平 | 张叔平 | 服装设计:蓝玲、张颖 | 原创服装设计:张叔平服装造型设计:Klintonn | 张叔平 |

舞台监督 | 钟宝善 | 刘培能 | 无 | 刘培能 | 李茜 | 无 | 颜尊历 | 无 | 丁昱文 | 无 |

执行制作 | 蓝大鹏 | 曾珍妮、 杨惠如 | 蓝大鹏 | 无 | 唐观虎、蒲伦 | 无 | 无 | 监制:丁乃竺、程俊、朱建 | 无 | 无 |

原创音乐 | 无 | 无 | 板桥文夫、 梅津和时 | 无 | 无 | 无 | 板桥文夫、 梅津和时 | 《桃花源》音乐设计:刘建宽/《桃花源》越剧唱腔设计:陈钧 | 板桥文夫、 梅津和时 | 板桥文夫、 梅津和时 |

截止到2023年6月,《暗恋桃花源》已经累计编排了15种不同的版本,每种版本之间,各有不同,但其核心主题与内容始终不变。

剧本差异差异 | 内容 |

版权 | 1986年版本是赖声川规划领导与李立群等剧组成员共同完成的即兴集体创作,版权属于赖声川和李立群,2006年明华园(台湾)版《桃花源》歌仔戏剧本版权属于孙富叡,2010年越剧版《桃花源》越剧剧本版权属于严全毅,其他版本属于赖声川 |

剧本 | 1986年版本为赖声川与众演员的集体即兴创作,2006年明华园(台湾)版《桃花源》歌仔戏剧本由孙富叡改编。2010年越剧版《桃花源》越剧剧本由严全毅改编,其他版本属于赖声川 |

导演 | 2006年明华园(台湾)版《桃花源》导演为刘光桐、陈胜在,2010年越剧版《桃花源》导演为展敏,2016年30周年纪念版与2017年上剧场专属版导演为赖声川与丁乃筝,其他版本属于赖声川 |

台词 | 对比已出版的剧本台词,其核心主题、内容、台词始终不变,但在不同演出地演出时,台词地名会进行本土化改变,如2007版本与2017年版本中的地名差异分别为亮马河与肇嘉浜,天津与崇明,北京与美罗城等,对于一些表演顺序也进行了调整,如第4场老陶出场个人表演中的“这什么刀,这根本不是刀”台词,2007版本仅出现了一次,2017版本出现了两次等 |

舞台灯光及布景 | 《暗恋桃花源》1986年版本的舞台灯光、布景较为简单,首演成功后所改编的各种版本舞台灯光及布景越发精美、细腻,部分版本舞台背景由绘画名家绘制,舞台设备更加专业,如《桃花源》剧组的桃林布景、花瓣布景都更加唯美,《暗恋》剧组的白云、秋千、落叶设置更加精细,灯光设计虽然偏向实用,但设备愈发专业,如首演版的舞台灯光设备较为简单,其他版本不仅灯光设备更加专业,灯光布置也趋于完美 |

《暗恋桃花源》在创作过程中受到了多种戏剧形式及概念的影响,达达主义、希腊悲剧、日本能剧、意大利即兴喜剧等都为其提供了最初的创作理念。达达主义是一种先锋艺术运动,为《暗恋桃花源》提供了“摒弃固有的概念,重新开始思考一切”的启示,是一种解放的艺术创作状态。古希腊悲剧会在演出时加入一出喜剧,赖声川认为“当人的情感激烈到一个程度的时候,再用另外一个方式来嘲讽这种激烈,更能达到净化的目的。”日本能剧则在演出时加入狂言,与希腊悲剧有着异曲同工之处,二者为《暗恋桃花源》提供了悲喜交融的思想内涵与内在逻辑。赖声川对意大利即兴喜剧情有独钟,这种艺术形式中会有丰富的把戏(Lazzi),《暗恋桃花源》中“桃花源”的部分,看似是一个充满了中国传统古代戏曲元素的作品,但其完全是用意大利即兴喜剧的方法发展的,如老陶一个人在玩酒瓶,死活打不开,又或是三个人玩被子,皆为Lazzi。

开放性主题是《暗恋桃花源》创作的一大特点,悲喜交融是其核心主题,《暗恋》述说“爱而不得”的悲伤,《桃花源》感叹“得而不久”的无奈,寻找、干扰、忘却、古代与现代、现实与理想、忠诚与背叛的结合等都是对其创作主题的解读,但具体的主题内容赖声川并没有提及,将判断权留给演员,留给观众,“留白”的艺术满足了不同观众的需求。

《暗恋桃花源》开放性主题主题 | 具体内容 | |

《暗恋桃花源》 | 爱而不得 | 江滨柳与云之凡爱而不得 |

寻找 | 寻找场地、寻找恋人、寻找过去、寻找理想家园 | |

干扰 | 戏中每次干扰都不太一样,《暗恋》中的导演会造成干扰,演员自己会造成干扰,外界也会造成干扰 | |

忘却 | “桃花源”里面的人不知道历史,他们被我们遗忘,于是能“忘我”而单纯的存在 《暗恋》中的江滨柳,对过去(历史)的执着不放,走入某一种极致,世界除了回忆已没有其他东西, 是一种“忘我” | |

古代与现代 | 现代悲剧与古代喜剧的结合,让观众游走在古代与现代的穿梭交织 | |

现实与理想 | 整部剧情节构建了理想与现实的落差,江滨柳与云之凡在上海的依依惜别对比老陶和春花的争吵叫骂, 老陶对背叛的妻子无法忘记对比江滨柳执念早已嫁做人妇的云之凡等,都是残酷现实对失落的理想的打岔、调侃与讽刺 | |

忠诚与背叛 | 《暗恋》男女主各自成婚,又放不下青年时恋情,老陶妻子春花出轨都是对忠诚与背叛的主题讨论 | |

《暗恋桃花源》是一众演员在导演赖声川的领导下进行的集体即兴创作,即根据大致设定的情节或人物以及演员自身的生命体验、生活见闻来推动发展故事情节和丰富人物形象,直到排练完毕,剧本也随之完成。这种方式摒弃了“剧作家编剧,导演排戏,演员演戏”的传统模式,采用导演构筑剧情构架,引导演员之间进行思维交流、碰撞,产生灵感火花进行即兴创作,以十足的戏剧原创力来丰富作品的内容,真实再现艺术来源于生活而又高于生活的艺术内涵,进而提炼出演员生活中精粹的经验,使其在导演的带领下,各自发展成为具有自编、自导、自演能力的[表演艺术家]。

拼贴,指将不同主题的元素放进一个共同框架下。《暗恋桃花源》以“两个剧组争夺剧场”分别排演一部悲剧和一部喜剧构成拼贴”的”戏中戏”套层结构并贯穿始终。悲和喜两种元素和两种情感拼贴和碰撞,拼贴手法的妙处就在于把这两个看似不一样的完全没有联系的东西放在一块,经过巧妙的剪裁和连接后形成一种全新的艺术效果。《暗恋桃花源》中赖声川将戏剧演员上台下台、布景道具进场离场的过程做了情节式的展现,在缝隙处切入新的线索,完成整体结构的拼贴串联。

《暗恋桃花源》整体结构借鉴了布莱希特“间离效果”,采用戏中戏的套层结构形式,“开放式”剧本结构,戏中的“戏”《暗恋》和《桃花源》采用“锁闭式”结构,截取最精彩情节先展示,其它情节通过回顾方式逐步展开。《暗恋》与《桃花源》两出戏不断干扰互相打断达到了间离效果,让观众不时从剧情中脱离,从一出戏进入另外一出戏, 从一种情感转入另一种情感。

《暗恋桃花源》的“拼贴”的“戏中戏”套层结构可以分三层。

结构分层层级 | 内容 | 结构 |

第一层 | 两个剧组争夺一个剧场 | 戏 |

第二层 | 两个剧组所演的 两部戏:《 暗恋 》与《桃花源》 | 戏中戏 |

第三层 | 两个剧组分别排演《 暗恋 》、《 桃花源 》以及陌生女子寻找刘子骥 | 戏外戏 |

在角色塑造上,《暗恋桃花源》中每个角色都有其鲜明的特点,不同的角色代表着不同的含义,共同组成了清晰、完整的故事脉络。《暗恋》中塑造了江滨柳、云之凡、江太太、护士、导演等角色,《桃花源》中塑造了老陶、春花、袁老板、白袍男女、顺子等角色,戏中戏中塑造了陌生女子及剧场管理员等角色。

暗恋

江滨柳角色取材于赖声川和金士杰的一位祖籍东北的长辈。江滨柳,1925年出生于东北,1945年因战乱来到上海的杂志社工作,并与云之凡相识,二人约定成婚,却因战乱失去联系。江滨柳辗转流离到台湾,并结婚生子,尽管家庭“美满”,但从未忘记初恋情人云之凡,希望再见一面,但再见时已是男婚女嫁,物是人非。江滨柳个性执着,对云之凡感情真挚,一生从未放弃过寻找,却落得如此境遇,体现了他们所处时代的悲剧。江滨柳意为“江滨”滞留的“蒲柳”。“江滨”指上海黄浦江,“蒲柳”指水杨,即秋天会凋落的树木,二者隐喻蒲柳无法见到冬天盛开的山茶花,暗示江滨柳与云之凡之间的宿命。

云之凡取材自丁乃筝的母亲。云之凡祖籍云南,与江滨柳在上海相识相恋,乐观开朗,对万事富有期待,是一个有思想与行动力的女性。在找寻江滨柳多年未果的情况下,她并不沉迷过往,而是选择剪掉长发告别过去成婚生子,勇敢开启新生活。对于病后江滨柳的登报寻找也是在看到5天后才以老朋友的身份来看望,闲聊后告别,并告知自己生活得很好,希望江滨柳也告别过去,勇敢面对现实。云之凡意为晴朗天空中飘过的白云滞于凡间。在剧中,云之凡被导演比作生长在云南、广西一带的“白色的山茶花”,云南四季如春,花繁叶茂,和远离喧嚣的桃花源相似,在1986年版的《暗恋桃花源》中,云之凡曾说过他们为了躲避战乱逃到一个偏僻的村落中,仿佛来到桃花源,与《桃花源》中春花与袁老板构想的桃花源交相呼应。

江太太是中国台湾众多“外省父亲、台湾母亲”家庭中的典型台湾太太形象,经朋友介绍与江滨柳相亲认识并结为夫妻,婚后生活中她相夫教子,为家人打理一切,江滨柳患癌后依旧到医院照顾他,并尽可能陪伴他,尽管二人之间的习惯与思想因生长环境不同而天生具有隔阂,但她对于江滨柳始终秉持着理解包容的态度,即便是得知其病后登报寻找初恋情人并与之相见叙旧,也选择理解,毫无怨言,留给二人独处叙旧的空间,诠释出学会认命和懂得知足的台湾太太形象。

导演是剧中江滨柳的原型,他所饰演的角色是真正经历过那段与亲人、爱人失散战乱岁月的人,所以在剧中饰演江滨柳和云之凡的演员在诠释角色时,无论怎样都达不到导演的要求,他所经历的是舞台上呈现不出来的,而当导演看到舞台上的江滨柳所经历的种种后,又陷入悲痛回忆无法自拔,几乎无法继续排练。

护士性格开朗乐观,对江滨柳与初恋的爱情故事十分好奇。在护士眼中,江滨柳对爱情有着强烈的执念,而她本人却连刚分手两周前男友的长相都记不得,由此可以看出,二人的爱情观迥异,并形成了鲜明对比,也展现出了两代人爱情观的巨大差异。

桃花源

老陶意为老是逃走的寂寞人,武陵人,以捕鱼为生,但收获颇少,也从未捕获过大鱼,故生活拮据,再加上没有生育能力,多种因素综合下,其深爱的妻子春花私通袁老板。老陶无奈之下出走捕鱼,误入桃花源后过了几天神仙般生活,但依旧心系妻子春花,因此选择离开桃花源,回到武陵企图带春花一起回到桃花源去过神仙般的生活。当老陶回家后,发现春花早已与袁老板成家生子,过着鸡飞狗跳的生活,无奈之下老陶再次出走寻找桃花源,寻而不得。

春花意为春天的桃花,代指桃花源。面对无能的老陶,春花一心梦想与袁老板一起建造属于二人的桃花源,却败给了现实。当春花与袁老板成婚生子后,发现袁老板真面目:好吃懒做、嗜酒好赌、不务正业,二人生活渐渐败落,过得并不如意,与当初的梦想背道而驰,只能靠祭拜老陶的灵位追求怀念已逝的爱情。《桃花源》中妩媚多姿的春花与《暗恋》中美丽纯洁的云之凡形成了鲜明的反差,一个在爱情里遗失,一个遗失了爱情,古今悲喜,令人沉思。

袁老板意为原来的老板,《桃花源》开场时,袁老板不仅是老陶与春花的房东,还是卖鱼的老板,更是春花的出轨对象。袁老板表面上看起来是一个有理想有抱负的人,与春花一起畅想构建未来桃花源般的生活,但实际上不仅与春花私通,还不务正业、好吃懒做、嗜酒好赌,最终家道败落,无法实现与春花憧憬的未来生活。在剧外,袁老板是《桃花源》剧组的老板,也是场工顺子的姐夫,在剧场总因剧组工作人员出错而对其呼来喝去,备受煎熬,与剧中袁老板意气风发的样子形成反差。

在《桃花源》剧组中,顺子是一个丑角,他是袁老板的小舅子,在剧组任场工,干活拖沓不认真,经常犯错,并自作主张做一些蠢事,对剧组的排练造成了干扰,侧面反映出作为姐夫和《桃花源》导演的袁老板这个角色的无奈与无能为力,呈现出了下级对待上级的颠覆与反叛。

白袍男女

最初白袍男女的演员另有其人,但因其经常缺席,便由饰演春花与袁老板的演员兼演,反而收获了意想不到的效果。当老陶误入桃花源,遇到长相与春花与袁老板酷似的白袍男女,他们单纯善良,不染世俗,与桃花源外的春花与袁老板形成鲜明对比。

戏中戏

陌生女子在某些版本里叫做神秘女子,她不属于任何剧组,一直在寻找刘子骥,她的出现使《暗恋桃花源》拥有多重隐喻。陌生女子在《暗恋桃花源》中起着干扰的作用,一经出现,剧场必然出现混乱,她在《暗恋》与《桃花源》两个剧组中穿梭寻找刘子骥,将两个剧组串连起来,但刘子骥从未出现,却又是真实存在的与陌生女子有约的人,暗示着江滨柳、春花、老陶甚至陌生女子的追寻似乎仍可期待。

剧场管理员在剧中最后一场出现,使正在排练的剧组再次受到干扰,面对剧组工作人员的苦苦哀求,他表现出一副事不关己高高挂起的模样,最终勉为其难延迟了10分钟,隐晦地控诉了现实中的剧场整体环境,以及剧场人员对待剧组人员漠不关心的态度。

《暗恋桃花源》中台词设置较为简洁,不仅将观众的注意力全部集中在舞台具体表现之上,还可让观众根据寥寥数语看懂剧中的故事情节。最具代表性的就是《桃花源》对白中对代词 “这个”“那个”的反复使用,在阐述剧情的同时增添了喜剧效果,虽然表达含糊不清,但观众对其所表达的含义了然于心。此外,《暗恋桃花源》中的部分对白具有诗意,如剧中第一场江滨柳与云之凡告别时的对白:“还有呢”“等你回来” “然后呢”,在台词的反复中诗意性逐渐增强,既表达出了两人对再次相遇的美好期盼,也预示着二人爱情会如流星般消逝。

《暗恋桃花源》的舞台布景元素丰富、细腻,如《暗恋》第一幕中出现的枯叶、半牙月亮及路灯,烘托出了整个舞台的忧郁气氛,使观众身临其境,仿佛体会到了主人公离别的悲伤。赖声川在《暗恋桃花源》中布置了诸多舞台间离效果,使表演过程更加真实,如江滨柳与云之凡秋千旁互相倾诉时,《桃花源》剧组工作人员出现在舞台上的剧情与不时出现的《暗恋》导演、陌生女子等。赖声川直接将戏剧的布置过程摆在观众面前,将观众从剧情中抽离出来,强化了戏剧效果。此外,《暗恋桃花源》舞台布景中的留白艺术处理,也使剧情暗藏深意,加强了戏剧本身与观众之间的互动,如《暗恋》第一场秋千四周形成了大块空白区域形成留白,衬托出秋千的主体地位,成为江滨柳与云之凡的爱情象征,后期又在江滨柳的梦境回忆中出现。《桃花源》中桃树布景上的留白象征着老陶梦想与现实的接口,留白填补前后桃花源的出现与消失暗示着老陶梦想的破灭。

《暗恋桃花源》中的灯光设计以实用为主,剧中使用普通的剧场灯光,将舞台打造成现实生活中的一角,不同的打光以及暴露的光源使观众游走在现实与梦幻、剧中与剧外之间。在《暗恋桃花源》江滨柳与云之凡秋千边见面这一幕中,做了类似于自然光的布置,模拟外界真实的环境,使观众身临其境,当这一幕再次于江滨柳晚年的梦境回忆中出现时,灯光则由自然光转换成幽蓝色的点光源,与现实中病房的自然光源形成对比,象征着其悲伤的回忆,从而触动观众。在《暗恋桃花源》中,暴露的光源既隔绝了台前幕后,又强调了戏剧的虚假性,象征着现实对舞台,人为对梦境与幻觉的掌控,以及最终尘埃落定的结局。

《暗恋桃花源》自1986年首演至2023年6月已经拥有15个版本。

重要演出版本一览表角色名称 | 剧组名称 | 第1版(1986年首演版) | 第2版 (1991年重演版) | 第3版 (1992年电影版) | 第4版 (1999年重演版) | 第5版 (2006年20周年纪念版)(大陆)(北京版) | 第6版 (2006年20周年纪念版) (台湾)(明华园版) | 第7版 (2006年20周年纪念版) (三地联演版) | 第8版 (2010年越剧版) | 第9版 (2012年经典版) | 第10版 (2015年美国版) | 第11版 (2016年青春版) | 第12版 (2016年30周年纪念版) | 第13版 (2016年至今大会演版) (养成版) | 第14版 (2017年上剧场专属版) | 第15版 (2022年专属版15/10000) |

江滨柳 | 《暗恋》 | 金士杰 | 金士杰 | 金士杰 | 金士杰 | 黄磊 | 尹昭德 | 黄磊(大陆台湾) 潘灿良(香港) | 黄磊 | 黄磊 | Cristofer Jean | 靳川川 | 樊光耀 | 每年一场,由中国、世界各地剧团竞争参演(当年报名选拔,次年参演) | 杨智斌/费柏均 | 杨智斌/费柏均 |

云之凡 | 丁乃竺 | 林青霞/萧艾 | 林青霞 | 萧艾 | 袁泉/孙莉 | 陈湘琪 | 袁泉(大陆台湾) 苏玉华(香港) | 孙莉 | 孙莉 | Kate Hurster | 杨琪芳 | 朱芷莹 | 凤莉/李倩 | 金晶/窦进/凤莉 | ||

江太太 | 金士会 | 林丽卿 | 林丽卿 | 林丽卿 | 李梅/曾晖 | 许堰玲 | 曾晖(大陆台湾) 潘璧云(香港) | 刘薇 | 赵焌妍/金珊 | Vilma Silva | 姜骁桐 | 范瑞君 | 方米琪/顾雪炜 | 丁珊珊/顾雪炜 | ||

护士 | 施心慧 | 陈丽美 | 陈丽美 | 梅若颖 | 赖梵耘 | 赖梵耘 | 赖梵耘(大陆台湾) 黄慧慈(香港) | 赵兆 | 焦阳/金珊 | Susana Batres | 王婷羽 | 周宇柔 | 马靖雯 | 任晓慧/马靖雯 | ||

《暗恋》导演 | 管管 | 丁仲 | 丁仲 | 赵沛明 | 盛才新 | 时一修 | 高惠彬(大陆台湾) 周志辉(香港) | 周斌 | 吴兵 | Joseph Anthony Foronda | 郑一凉 | 张复建 | 杨雨光 | 杨雨光/王萌 | ||

导演助理 | 无 | 无 | 林如萍 | 无 | 焦阳 | 李羿萱 | 焦阳(大陆台湾) 陈熙丽(香港) | 甘甜 | 焦阳/金珊 | Kevin Kenerly | 吉克吾果 | 杜知晨 | 窦进 | 金晶/窦进 | ||

老陶 | 《桃花源》 | 李立群 | 李立群 | 李立群 | 赵自强 | 喻恩泰/田雨 | 陈胜在 | 辛伟强 | 赵志刚 | 陈明昊/吴彼 | Eugene Ma | 杨雨光 | 唐从圣 | 沙子博/王萌 | 杨雨光/王萌 | |

春花 | 刘静敏 | 丁乃筝 | 丁乃筝 | 丁乃筝 | 谢娜/雷悦/杨乐乐 | 郑雅升 | 冯蔚衡 | 谢群英 | 谢娜/赵蕙梓 | Leah Anderson | 管乐 | 张本渝/谢盈萱 | 丁珊珊/顾雪炜 | 丁珊珊/顾雪炜 | ||

白袍女子 | 无 | 无 | 丁乃筝 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||

袁老板 | 顾宝明 | 顾宝明 | 顾宝明 | 冯翊纲 | 何炅/田雨 | 陈昭香 | 高翰文 | 徐铭 | 何炅 | Paul Juhn | 刘宜林 | 屈中恒 | 丁辉/冯钰刚 | 丁辉/冯钰刚 | ||

白袍男子 | 无 | 无 | 冯翊纲 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||

绘景师 | 张一成 | 林丽钦 | 林丽钦 | 余威欣 | 闫锐/刘琼 | 梁朝凯 | 黄建东 | 吕品 | 张露 | Robert Vincent Frank | 马一奥 | 林维哲 | 王添玺/袁信力 | 王添玺 | ||

顺子 | 游安顺 | 刘亮佐 | 刘亮佐 | 李长健/刘亮佐 | 无 | 无 | 无 | 金一帆 | 蔡鹭 | Joe Wegner | 李阔/杨朕 | 翁铨伟 | 袁信力/王秉坤 | 袁信力 | ||

陌生女子 | 戏中戏 | 陈玉慧 | 李伟惠 | 李伟惠 | 蔡灿德 | 蒲伦 | 刘美玉 | 伟罗莎 | 滕彦玮 | 戴芸忆 | Regan Linton | 袁帆 | 林妤柔 | 斯雯/金晶 | 斯雯 | |

大块 | 无 | 无 | 无 | 无 | 杨默 | 陈昭玮 | 刘守正 | 未知 | 未知 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||

剧场主管/ 管理员 | 苏妧玲 | 程健雄 | 汪惠龄 | 谢东宁 | 李晏 | 孙富叡 | 孙立民 | 李晏 | 李晏/洪绍山 | Tony DeBruno | 张童 | 叶育德 | 无 | 无 | ||

老汪 | 汪惠龄 | 无 | 无 | 无 | 无 | 汪惠玲 | 无 | 未知 | 未知 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||

舞台监督 | 无 | 无 | 无 | 刘培能 | 栾岚/张守军 | 刘培能 | 黄树辉 | 未知 | 未知 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

《暗恋桃花源》是赖声川代表性的作品之一,也是台湾当代戏剧中优秀的作品,于1986年在台湾首次公演,同年11月获得台湾“杰出表演艺术奖”,2006年《暗恋桃花源》与老舍《茶馆》、曹禺《雷雨》并列为百年华文戏剧经典作品。《暗恋桃花源》曾被收入英文版《牛津当代中国戏剧选集》,并获得台湾《联合报》“最佳台湾文学奖”,于2007年获选为中国话剧百年十大话剧之一。

1992年,《暗恋桃花源》改编的同名电影上映,在国际电影展上大放异彩的同时也获得了诸多荣誉,同时也令更多的受众了解了话剧版《暗恋桃花源》,进一步确立了其在当代华语戏剧史中的地位。电影版《暗恋桃花源》的录像带在中国文艺界流传开来后,引得诸多文艺青年与戏剧学者争相观摩,知名戏剧导演孟京辉早期作品也受《暗恋桃花源》影响。《暗恋桃花源》之后更是成为北京电影学院和中央戏剧学院的上课教材,北京电影学院、中央戏剧学院等各大院校的话剧社团也曾多次排演这部话剧,此外,《暗恋桃花源》以低票价走入大学校园进行公益演出,意图引发学生对话剧艺术的兴趣,为戏剧产业培养更多人才,从基层推动大陆戏剧产业的发展。

2015年,《暗恋桃花源》被改编成英文剧目并在美国最具影响力之一的戏剧节:俄勒冈莎士比亚戏剧节(Oregon Shakespeare Festival售票演出。对于这次中国戏剧作品首次参与西方主流戏剧节的商业演出,《暗恋桃花源》表现可圈可点,传播了中国文化元素,收获了多数正面评价。

1986年《当代杂志》刘光能教授评:“既有实验剧的用心和创意,又有通俗剧的娱乐效果······古今人人求桃花源,只是有人身在其中,偏到他处寻。这么诠释的话,不只[桃花源],根本整出《暗恋桃花源》就是寓言剧。”此评论定位了《暗恋桃花源》在台湾剧场史的位置。

1986年11月《暗恋桃花源》获得“杰出表演艺术奖”,对其演出,评审们给出的评语是:“【表演工作坊】结合台湾一流舞台剧演员,突破近年舞台戏剧演出陈陈相因之瓶颈。在取材上别出心裁,更以最经济的舞台装饰,表现了丰富的舞台效果,成功地将‘精致艺术'与‘大众文化’'巧妙结合,【表演工作坊】坚持严谨、创新之创作,而历次演出不仅获得观众热烈回响,更因之而刺激了台湾新剧团的成立,丰富并提升了台湾舞台表演艺术及戏剧创作领域,为台湾戏剧开拓了新而可行的道路。”

1991年《纽约国际日报》评:“独特的结构,人人触及的主题,一阴一阳的对比,炉火纯青的演技,这一切把《暗恋桃花源》推到中国当代舞台剧艺术的高峰。”

1991年《香港大公报》评:“有借疯子的嘴巴,讲出一番人生的哲理,剧本写得有深度,演员演得有味道,表演程序变革时亦恰如其份,无心卖弄,这文化层次才算高。”

1993年《纽约国际日报》评:“中国当代舞台剧艺术的高峰。”2006年《今日北京》评:“当代中国剧场经典之作,中国剧场的新文法。”《纽约时报》评:“当代中国最受欢迎的舞台剧。”

《京华时报》评:“赖声川在剧中将“戏中戏”与“戏外戏”完美融合在一起,造就了从未有的舞台剧结构,成为当代华语戏剧原创作品经典中的经典。”

2006年,《暗恋桃花源》进军中国大陆话剧市场,并任用了中国大陆演员黄磊、袁泉及综艺主持人何炅、谢娜,在宣传前期,部分观众及媒体即对何炅、谢娜两位综艺主持人在首都剧场出演此剧持有批评意见:“连专业戏剧演员都难以踏进的殿堂,综艺节目主持人恐怕难以胜任。”在演出开始后,对于何炅、谢娜的批评声渐少,批评矛头转向了黄磊、袁泉两位演员:“黄磊演得太做作了,不如金士杰。袁泉的表演没有个性,表现木然,让中国大陆版的《暗恋》失去了该剧原有的文艺气息。”对于《暗恋桃花源》故事的经典性,观众也持有批评意见:“《暗恋桃花源》的喜剧色彩过于浓重,剧中演员的台词中竟然带脏字,并且嬉笑怒骂的成分太多了,我难以想象这样不严肃的戏剧还能称得上是经典!”

《暗恋桃花源》自1986年在中国台湾首演以来,收获了海内外观众及业内人士的高度称赞与诸多荣誉,在中国大陆地区对于该剧的接受仍存在分歧和争议,主要表现在:大众媒体过高的赞誉与误导、学界的质疑以及演员任用、故事主题等方面。

在中国大陆的报刊杂志及网络上,为了吸引观众注意力,追求轰动性效应,常对于赖声川及其戏剧的介绍使用夸张的溢美之词,再此宣传下,使大众误以为《暗恋桃花源》是他一人创作,实际上是赖声川规划、李立群等剧组成员共同参与完成的作品,版权属于赖声川和李立群。中国大陆学界虽对赖声川戏剧以褒扬为主,但围绕其集体即兴创作署名权而产生的质疑与争论依旧存在。《暗恋桃花源》的剧本是在集体即兴创作下完成的,这种方式凝结了众多演员的智慧与创造,但一些出版物的署名仅有赖声川一人,因此赖声川导演的作品,其剧本究竟是谁的作品存在争议。在中国大陆上演的《暗恋桃花源》为旧戏重排,2006年开始启用新演员时,对于大陆演员及综艺主持人的启用,不少观众发出了质疑的声音。此外,对于《暗恋》和《桃花源》的故事主题,也有观众发出了“在中国大陆比比皆是,没什么新意”的质疑。

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。