简介

该小品讲述了“大忽悠”赵本山通过高超的“忽悠”手段将一个没病人的腿忽悠得生出大病来,并买了他的双拐的故事。小品《卖拐》在语言和情景上还运用了许多艺术手法。

《卖拐》是赵本山忽悠系列的第一部,后续还有《卖车》和《功夫》。此外,该小品还获得了中央电视台“我最喜爱的春节晚会优秀节目”小品类一等奖。

剧情简介

大忽悠(赵本山饰)听说老张开四轮车把腿砸了,贪黑起早给人家做了副拐,结果老张出院以后直接坐轮椅,拐也没用上。为此他来到大街上,决定专门找个腿脚好的将拐卖给他。他媳妇很是质疑,满大街都是腿脚好的人,没有人买。

在两人争吵中,来了一个人。大忽悠先是根据那人的打扮以及身上散发的葱花味,判断出他的职业,取得了他的信任。在此基础上,大忽悠得寸进尺, 把一些“莫须有”的信息强加给那人,用带有恫吓性的语言、夸张的手势表明他的腿“有病”,然后让他试步。

在试步过程中,大忽悠又不断地用怪异的口气说:“不行了吧。”暗示他的腿脚有病。而当那人说自己的左腿没毛病,只是小时候右腿摔过时,大忽悠说:“那是转移了。”这一下,那人的心理防线彻底被击溃,于是在一次次的暗示中,那人认为自己的腿真不行了,最终买下了这副拐杖,还把他的自行车给了大忽悠。

角色介绍

演员 | 角色 | 简介 |

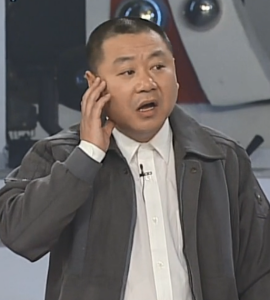

赵本山 |

| 艺名大忽悠,听说老张开四轮车把腿砸了,贪黑起早给人家做了副拐,结果老张出院以后直接坐轮椅,拐也没用上。为此他来到大街上,决定专门找个腿脚好的将拐卖给他 |

高秀敏 |

| 大忽悠的老婆,和丈夫的忽悠人相比,她还是善良的,但大忽悠在卖拐过程中正是借助了她的瞎掺和,更加取得了厨师的信任,从而把拐卖了出去 |

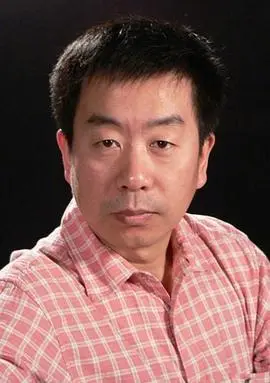

范伟 |

| 颠勺的厨师,他是一位双腿健康的人,被大忽悠忽悠瘸后,钱不够,又塔上了自己的自行车买了大忽悠的双拐,最后还道了一声谢谢 |

幕后制作

创作背景

在一个小酒馆里,编剧宫凯波跟范伟讲了几个真实的小故事,范伟特别喜欢,只是原型人物是大夫和小病号,于是他们就把这个故事剥离出来,换成了赵本山和范伟两个角色。后来赵本山到北京来,他们三个又坐下来商量了一次,就基本确定下来,把这个故事改成小品,并取名为《卖拐》。

《卖拐》的剧本从春天就开始准备,一直磨到春晚,持续了8个多月。在小品彩排的时间里,编剧宫凯波跟作者何庆魁倒着班睡觉,修改剧本。彩排是严酷的,对春晚导演组很多摸不着头脑的意见,宫凯波和何庆魁都要全盘照收。

创作灵感

创作灵感来自宫凯波一个亲戚的小孩,小孩腿拐了,住院接骨,怕没接好,又另外找人看。那大夫一看片子,惊咋道:“这是谁的腿?”那孩子一听,知道事情严重了,吓得当场就站不起来,后来才发现是片子拿错了。宫凯波觉得,孩子之所以吓得狠,是因为他仰视了权威(即医生)。

他灵机一动,想以此写个小品。可他又觉得,如果照搬上荧屏,它只能是正剧,不是喜剧。要成为喜剧,除非权威变成普通人。于是,剧中的赵本山就成了一个普通人,但他告诉剧中的范伟,他原本也是个拐子,但甩掉拐杖多年了,以此说服别人。他也成为了“权威”,用一张嘴把“范伟”从健康人说成了残疾人。“范伟”原来是“走”着上场,后来宫凯波把他改为飞一般地骑着自行车上场,最后用车换拐,把喜剧情境极端化。

主题和亮点

小品以夸张手法展现骗子控制他人思想的全过程,将“大忽悠”这一形象刻画得入木三分。高秀敏、范伟的表演生动演绎了生活中好人难做、被人误解的现象,表现了老实人被骗子诱进圈套,从完全怀疑到半信半疑,进而深信不疑,最后竟感谢骗子的过程。何庆魁说:“这种善意的讽刺也是提醒经常上当的人,认不出好赖人的人,用农村人的话说就是不懂好赖的人。”

幕后花絮

在春节晚会直播前一直对外宣称的小品《梦》,但不想除夕当晚赵本山拎着一副拐杖上场,一时间弄懵了场下的观众。谈到节目临时“调包”的事,何庆魁称:在北京写小品的80天里,一共写了两个本子。一个是为央视所作的《梦》(原名《我有钱了》),另一个是为辽宁电视台春节晚会所作的《卖拐》。

因为辽宁台晚会早在1月8日便录制完毕,收到了不错的反响。于是,赵本山在第四次节目审查时向央视赵台长提议:能不能将在辽宁台演出的那个小品上台表演一下,请台下领导看看哪个效果更好。在审看《卖拐》后,以金越导演为首的剧组人员十分看好。认为整台晚会恰恰缺少这样一个掀高潮的节目,于是便顺理成章地拍板:就换《卖拐》了。

艺术特点

语言

讽刺式幽默

在小品的表演过程中,除了有平民式的幽默语言,还有一些具有讽刺式的幽默,通过语言能够传达出一些社会现象,对社会现象进行一定讽刺。通过这种讽刺式的幽默,增强了剧的效果。这种讽刺式的幽默以老百姓的日常生活为基础,然后结合社会众生,通过一些巧妙的语言,痛快淋漓地揭露社会的某些现状以及人性的不足,让人们在笑声中能够进行反思。

例如,在经典小品《卖拐》中大忽悠与其妻的一段对话。大忽悠妻:“哎呀,你咋知道他是厨师? ”大忽悠:“脑袋大,脖子粗,不是大款就是伙夫。”这句话将大款和伙夫相提并论,强调其外貌的相似之处,通过这一语言就能够反映出对社会现象的不满。

语音突停

停顿是表达语义内容的重要手段,赵氏小品在营造幽默气氛时,常会在该停时不停,不该停时停,从而使语言跌宕起伏、波澜变化,凭添风趣幽默的情趣。

如《卖拐》中,赵本山:“你是做生意的大老板——那是不可能的。”这句台词巧妙地使用了停顿,把江湖骗子的高明刻画得入木三分。同时,对社会上骗取不义之财,或通过不正当手段谋取暴利之人给予了辛辣的讽刺。

情景语境

正如名词“支点”一般只出现在与物理学相关的文献和讲课内容中一样,有些单纯追求押韵而实际意义较小的对话语句也只适合小品这个特殊语言环境。

如《卖拐》中,高秀敏:“这满大街都是腿脚好的,谁买你那完应啊?”赵本山:“你废话,不卖了,做这副拐又搭工又搭料,一天一宿没睡觉,不做不赔了么?”

重要演出

名称 | 导演 | 主演 | 演出时间 | 演出平台 |

《卖拐》 | 尹兴军 | 赵本山、范伟、高秀敏 | 2001年1月26日 | 2001年中央电视台春节联欢晚会 |

《卖拐》 | 尹兴军 | 赵本山、范伟、高秀敏 | 2001年1月8日 | 2001年辽宁卫视春节联欢晚会 |

参考资料: |

演出图册

展开作品影响

流行语

《卖拐》审查时,有人提出“北京人不懂什么叫忽悠”,但赵本山坚持使用;之后全国人民都知道了这个词。2012年,“忽悠”的衍生含义被录入《现代汉语词典》第六版。除此之外,做人的差距咋就那么大呢?这句话经范伟的口一说,成为了当年最火的流行语。《卖拐》里的金句还有很多,如"缘分啊缘分"、"走两步,没病走两步"、"谢谢啊"等。

衍生作品

动画

《卖拐》是由中央电视台出品的《快乐驿站》中的Flash动画,改编自2001年中央电视台春节联欢晚会同名小品。

“大忽悠”系列

继《卖拐》之后,赵本山继续打造“大忽悠”系列,小品《卖车》和《功夫》都是根据这个《卖拐》来的。

获得荣誉

获奖时间 | 奖项类别 | 奖项等级 | 获奖方 |

2001年 | 中央电视台“我最喜爱的春节晚会优秀节目”评选 | 小品类一等奖 | 《卖拐》 |

参考资料: |

作品评价

“这似乎是一个离奇的故事,情节设计和演员的表演也确有些夸张。但这个节目在春节晚会上大受欢迎,成为出类拔萃的好作品,不仅是因为其行为乖讹、表演诙谐的喜剧效果,更在于对生活真实进行了艺术概括,人们在前仰后合的大笑中,加深了对社会生活的领悟。优秀的现实主义作品是社会生活真实凝炼的反映,有较高的认识意义。我们通过小品《卖拐》,可以看到当今现实生活中一些骗局的典型特征,增强识别真假、防止上当受骗的意识。”(《中共贵州省委党校学报》评)

“《卖拐》这个小品是一个消极暗示的典型。讽刺了那些性格多缺乏主见、人云亦云、听风是雨、盲目崇拜的人。”(《微文周刊》评)

“大忽悠则是本届春晚的流行语,这个名词经过赵本山在《卖拐》中的演绎,一下子成了骗子的代名词。《卖拐》也使本山的小品达到一个新高峰。”(《沈阳晚报》评)

相关事件

2006年,吉林一位农民于景胜曾状告何庆魁剽窃他的作品,《卖拐》的故事其实是他从长春大街上采集而来并创作成小品的,他在1998年写成剧本投稿给赵本山团队和中央电视台,之后了无音信。直到2004年他发现春晚小品《卖拐》和他当初的剧本一致,因此提出指控。最终,于景胜未能在开庭前拿出证据,随即以经济原因为由申请撤回起诉。

2003年,何庆魁、高秀敏向北京市第二中级人民法院起诉辽宁电视台在未经许可的情况下擅自将《四喜临门》《卖拐》《有钱了》等12部由何庆魁及高秀敏合作编写的小品制作成 VCD盘,并由辽宁广播电视音像出版社出版发行,由鸿翔公司负责总经销,由王府井书店进行分销。何庆魁及高秀敏称其侵犯了他们的著作权,造成了重大经济损失。要求他们停止侵权行为,公开道歉。法院分别判决辽宁电视台、辽宁广播电视音像出版社向何、高赔礼道歉。辽宁电视台、辽宁广播电视音像出版社和王府井书店共赔偿何、高各种损失费用170800元。