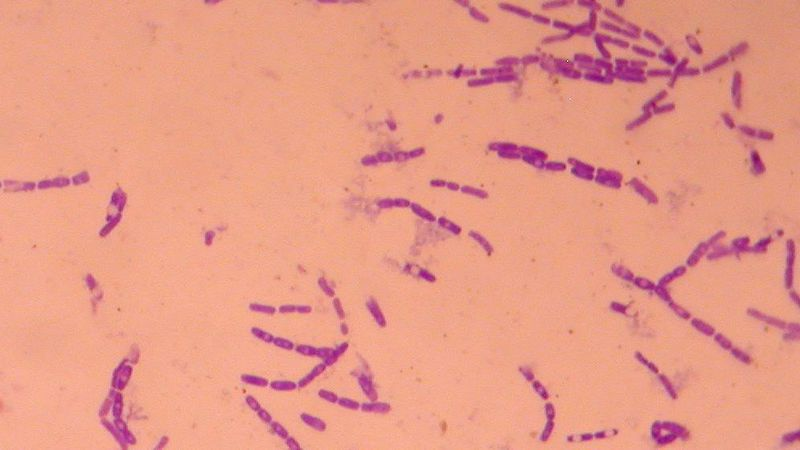

皮肤炭疽是指由炭疽芽孢杆菌引起的一种人畜共患的急性传染病。皮肤炭疽主要发生在牧民及从事皮毛、肉食、畜产等职业的人群。炭疽芽孢杆菌通过损伤的皮肤进入人体,其释放的炭疽外毒素引起临床表现。皮肤炭疽患者最常在手、面、颈、前臂等暴露部位出现无痛性炎性丘疹,之后丘疹迅速变成水疱并扩展为大疱,疱液化脓后破溃,流出浆液或脓液后结成黑色干痂,黑痂脱落后形成溃疡,愈合后留有瘢痕。患者常有发热、头痛、呕吐、全身酸痛等症状。皮肤炭疽主要采用局部治疗和系统治疗。皮肤炭疽影响美观,严重时可累及肺、肠、脑膜等部位,甚至危及生命。及时诊治可改善预后,经过抗感染治疗的皮肤炭疽,病死率为1%左右,没有经过抗感染治疗的患者,如果病情加重发展为全身感染,则病死率为20%。

本页面主要目录有关于皮肤炭疽的:就诊科室、病因、症状、检查、诊断、鉴别诊断、治疗、危害、预后、预防等介绍