猴痘(mpox,MPX)是由猴痘病毒引起的一种人兽共患传染病。1958年,科学家首次在实验室猴子身上发现了该病毒,并将其命名为猴痘病毒。

本页面主要目录有关于猴痘的:命名、分型、病因、流行病学、病理生理学、传播机制、临床表现、检查诊断、鉴别诊断、治疗、预防、预后、历史、公共卫生、研究进展等介绍

猴痘(mpox,MPX)是由猴痘病毒引起的一种人兽共患传染病。1958年,科学家首次在实验室猴子身上发现了该病毒,并将其命名为猴痘病毒。

本页面主要目录有关于猴痘的:命名、分型、病因、流行病学、病理生理学、传播机制、临床表现、检查诊断、鉴别诊断、治疗、预防、预后、历史、公共卫生、研究进展等介绍

猴痘

mpox,MPX

皮疹、发热、淋巴结肿大

痘病毒科正痘病毒属

皮肤科、急诊科、传染科

猴痘病毒感染

血常规、核酸、病毒培养等

硼酸、布林西多福韦 、对乙酰氨基酚、布洛芬等

B04

1E71

根据基因序列差异可将猴痘病毒分为中非和西非两支。人主要通过接触感染动物病变渗出物、血液、其它体液,或被感染动物咬伤、抓伤而感染。人与人之间主要通过密切接触传播。

猴痘疫情主要分布于中非和西非的热带雨林地区,全年均可发病,绝大多数为男性,病死率为1%~10%,其中儿童感染者病死率最高。

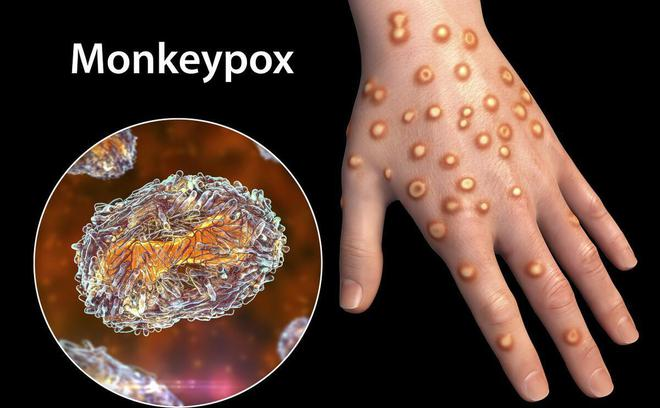

人感染猴痘的主要症状包括发烧、皮疹、淋巴结肿大等,皮疹首先出现在面部,逐渐蔓延至四肢及其他部位。

接种天花疫苗可预防猴痘。根据2022年5月的猴痘诊疗指南,尚无特异性抗猴痘病毒药物。治疗主要包括对症支持治疗和继发性细菌感染的治疗。猴痘大部分预后良好。

1970年在刚果(金)发现首例人类猴痘。2022年猴痘疫情最先被英国在当地时间2022年5月7日发现。2022年1月至2023年5月,全球共有111个国家和地区向世卫组织报告了超过8.7万例猴痘病例,死亡病例达到140例。2022年7月23日世卫组织宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。随后于2023年5月12日宣布,猴痘疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。 2023年8月21日,中华人民共和国海关总署发布《关于防止猴痘疫情传入我国的公告》,有效期6个月。2023年9月15日,国家卫生健康委员会发布公告称,自2023年9月20日起,将猴痘纳入乙类传染病进行管理。

人类感染猴痘病毒最早于1970年在刚果民主共和国(原扎伊尔)出现,自此将该疾病命名为猴痘。为了不产生种族主义和污名化语言,2022年11月,世卫组织将猴痘病毒的名字由首选术语“mpox”作为猴痘的同义词,monkeypox和mpox这两个名称同时使用一年,一年后逐布淘汰monkeypox 一词。同时WHO将前刚果盆地(中非)分支称为分支I,将前西非分支称为分支II。

根据基因序列差异可将猴痘病毒分为中非(刚果盆地)分支和西非分支(2022年WHO将前刚果盆地(中非)分支称为分支I,将前西非分支称为分支II),分支II又分为IIa和IIb两个亚分支。IIb 分支已出现较多亚分支,包括 A.1、A.2 和 B.1 等亚分支。

密切接触啮齿类动物或患者、接种天花疫苗超过十年以上,和儿童未接种过天花疫苗。

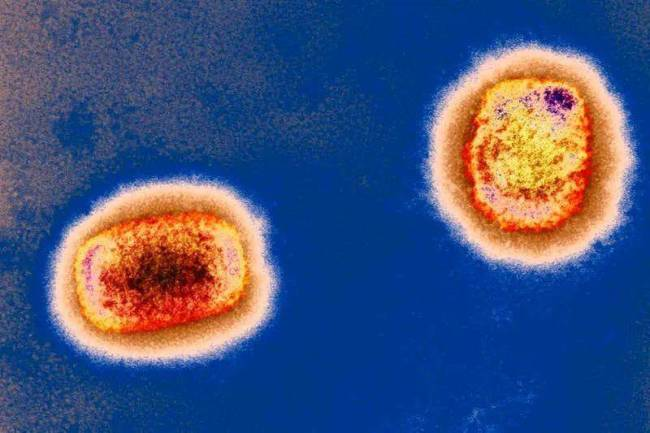

猴痘病毒是猴痘感染的病原体。猴痘病毒的形态与其他正痘病毒相似,其病毒颗粒呈砖形或椭圆形,大小为200nm×250nm,有包膜,病毒颗粒中有结构蛋白和DNA依赖的RNA多聚酶,基因组为双链DNA,长度约197kb。

猴痘病毒的主要宿主为非洲啮齿类动物(包括非洲松鼠、树松鼠、冈比亚袋鼠、睡鼠等)。

猴痘病毒耐干燥和低温,在土壤、痂皮和衣被上可生存数月。对热敏感,加热至56℃30分钟或60℃10分钟可灭活。紫外线和一般消毒剂均可使之灭活,对次氯酸钠、氯二甲酚、戊二醛、甲醛和多聚甲醛等敏感。

专家目前认为猴痘病毒发病机制可能包含四种:

直接损害:病毒迅速改变皮肤、呼吸道和血管上皮细胞等代谢功能,造成细胞代谢障碍和裂解死亡,并释放大量病毒颗粒,形成新的感染。

病毒血症:病毒入侵机体血液后运行至全身皮肤进行繁殖。

免疫抑制:病毒通过阻断干扰素诱导的蛋白激酶合成、抑制主要组织相容性复合体-‖分子抗原呈递和核因子-kB信号转导通路,生成多种免疫调节蛋白,逃逸人体免疫系统识别。

细胞因子风暴:少数重症患者在病毒感染后会促进大量固有免疫细胞和特异性免疫细胞活化及促炎因子释放,造成细胞因子风暴,引起全身炎症反应,多系统器官功能受损,严重者可致死亡。

猴痘病毒全年均可发病,以6月~8月为高峰期。猴痘的流行地域广泛,主要高发于非洲中部和西部分热带雨林地区,共涉及共11个非洲国家,如喀麦隆、尼日利亚、塞拉利昂和刚果民主共和国等,其中刚果民主共和国流行率最高。在多数国家以散发病例为主,刚果民主共和国曾出现猴痘的暴发。2003年,非洲以外国家首次出现人感染猴痘疫情发生在美国,共发现53例猴痘病例。2022年5月6日至7月15日,全球共发现12333例猴痘病例,覆盖62个国家,主要流行于欧洲地区,其中西班牙2835例,德国1859例、英国1856例。美国有1813例。非洲只有加纳(18例),南非(3例),摩洛哥(1例)。亚洲国家2022年6月20日开始也陆续出现猴痘病例。2023年6月2日至6月30日,中国内地(不含港澳台)新增报告106例猴痘确诊病例,其中无重症、无死亡病例。其中分支I猴痘病毒比分支II在人之间的传染性更强,临床也更严重。非流行国家部分病例是分支II。

从2022年1月1日到2023年7月11日,全球112个国家和地区共累计报告88288例确诊猴痘病例,其中包括149例死亡病例。

2023年8月1日至31日,中国内地(不含港澳台)新增报告501例猴痘确诊病例。

人群普遍易感,尤其是啮齿类动物密切接触者(如宠物商店与养殖场工作人员等)以及未接种过牛痘疫苗的人,尤其是儿童。绝大多数猴痘病例为男性,平均年龄约37岁,特别是男同性恋、双性恋等有男男性行为者为高风险人群。部分猴痘病例具有非洲地区的旅居史,绝大多数病例没有疫源地旅行史。既往接种过天花疫苗者对猴痘病毒存在一定程度的交叉保护力。接种天花疫苗超过10年以上者和未接种过天花疫苗的人群对猴痘病毒普遍易感。

2021年以前的猴痘疫情主要通过接触感染动物传播,所引发的人传人疫情传播链较短,主要为儿童及青壮年的散发病例及聚集性疫情,2022年5月至2023年7月26日,全球多国暴发的疫情主要在男男性行为人群(Menwho have sex with men,简称MSM,指与同性发生性行为的男性)中经性接触传播,大部分病例为青壮年男性。

发病率为临床罕见,病死率为1%~10%,其中儿童感染者病死率最高。早期的流行病学资料主要来自1970—1979年的相关资料,47例人感染猴痘病毒患者中,病死率高达17%,续发率为3.3%。1981—1986年,在刚果民主共和国建立了猴痘的主动监测项目,共发现338例猴痘病例,病死率为10%。由于大多数人没有接种天花疫苗以及病毒本身的变化,可能造成病例数的急剧增加,但缺乏有效的证据。1996—1997年,刚果发现了419例猴痘病例,病死率为1.5%。猴痘的总体病死率为8.7%,其中西非分支病毒感染者的病死率为3.6%,刚果盆地分支病毒感染者的病死率为10.6%。2022年至2023年7月26日全球非地方性流行区病例的病死率约为0.1%。

病毒通过破损皮肤或黏膜进入人体,感染皮肤、呼吸道及血管上皮细胞。同时,播散到周围淋巴组织繁殖,引起淋巴结肿大。病毒侵入机体血液后可运行至全身皮肤进行繁殖,病理表现为表皮角质形成细胞肿胀呈空泡状,可见气球样变及网状变性,局部棘层松懈或水泡形成,在水泡周围表皮内可见小圆形边界清楚的包涵体,真皮毛细血管扩张,单核细胞在真皮乳头浸润。

猴痘主要传染源为感染猴痘病毒的啮齿类动物(非洲松鼠、树松鼠、冈比亚袋鼠、睡鼠等)、灵长类动物(包括猴、黑猩猩、人等)感染后也可成为传染源。

病毒经黏膜和破损的皮肤侵入人体。

动物—人传播

人主要通过处理感染的动物或适用未经煮熟的感染动物的肉、接触感染动物病变渗出物或血液等体液、或被感染动物咬伤、抓伤而感染。

人—人间传播

主要通过密切接触传播,或与感染者较长时间近距离接触通过飞沫传播。密切接触被病毒污染的物品也可感染。此外,病毒还可通过胎盘垂直传播。尚不能排除通过精液等液体的性传播途径。

猴痘的潜伏期5-21天,多为6-13天。临床表现类似天花,但较天花轻,儿童及免疫功能低下者易发展为重症。症状主要表现为发热、皮疹、淋巴结肿大。根据病程进程可分为前驱期、出疹期、结痂期。

前驱期

猴痘发病早期出现寒战、发热,体温多在38.5℃以上,可伴头痛、嗜睡、乏力、背部疼痛和肌痛等症状。多数患者出现颈部、腋窝、腹股沟等部位淋巴结肿大。

出疹期

发病后1-3天出现皮疹。皮疹首先出现在面部,逐渐蔓延至四肢及其他部位,皮疹多呈离心性分布,面部和四肢皮疹较躯干更为多见,手心和脚掌均可出现皮疹,皮疹数量从数个到数千个不等;也可累及口腔黏膜、消化道、生殖器、结膜和角膜等。皮疹经历从斑疹、丘疹、疱疹、脓疱疹到结痂几个阶段的变化,疱疹和脓疱疹多为球形,直径约0.5-1厘米,质地较硬,可伴明显痒感和疼痛。猴痘不同分期皮疹特点如下:

病期 | 持续时间 | 皮疹特点 |

黏膜斑期 | —— | 病变首先出现在舌尖及口腔黏膜部位 |

斑疹期 | 1~2天 | 自面部开始皮肤陆续出现斑疹,逐渐扩散到 四肢、手足,包括掌跖 皮疹通常在24h内扩散到身体各个部位,但 以面部、手臂及小腿为主(离心性分布) |

丘疹期 | 1~2天 | 病程的第3天,皮疹从扁平斑疹发展为球形 或半球形丘疹 |

水疱期 | 1~2天 | 病程的第4-5天,皮疹进一步发展为水疱 (内含透明液体)甚至血疱 |

脓疱期 | 5~7天 | 病程的第6-7天,水疱进展为脓疱(内含不 透明液体),脓疱通常是圆形,隆起性,疱 壁坚实(疱壁较厚),脓疱中心会 形成脐凹,脓疱持续5~7d后逐渐结痂 |

结痂期 | 7~14天 | 2周病程之后,脓疱逐渐结痂,1周 后开始脱落 |

参考资料: | ||

结痂期

从皮疹出现至结痂脱落约2-4周。痂皮脱落前仍具有传染性。结痂脱落后可遗留红斑或色素沉着,甚至瘢痕,瘢痕持续时间可长达数年。凹陷性瘢痕是患者最常见的长期后遗症。

部分患者尤其是10岁以下患者可出现并发症,包括皮损部位继发细菌感染、支气管肺炎、脑炎、角膜感染、脓毒症等。其中继发细菌感染比较常见,可表现为疖、痈、蜂窝组织炎、脓肿、坏死性软组织感染、化脓性淋巴结炎、咽后壁脓肿、脓毒血症以及脓毒性休克。消化道并发症表现为呕吐或腹泻,可导致重度脱水、电解质紊乱和酸碱平衡紊乱。脑炎表现为抽搐、意识障碍甚至昏迷。眼部感染可导致永久性视力丧失。

症状和体征:急性发热(>38.5℃),淋巴结肿大、头痛、肌痛、背痛、虚弱等临床症状,并且其临床表现不能用水痘、带状疱疹、单纯疱疹、麻疹、手足口病、皮肤细菌性感染、播散性淋球菌感染、梅毒等解释。可通过一般检查和病原学检查进一步确诊。

一般检查

外周血白细胞正常或升高,血小板正常或减少。部分患者可出现转氨酶水平升高、血尿素氮水平降低、低蛋白血症等。

病原学检查

核酸检测

采用核酸扩增检测方法在皮疹、疱液、痂皮、口咽或鼻咽分泌物等标本中可检测出猴痘病毒核酸。酸检测聚合酶链反应扩增检测是实验室检测的首选方法,基因测序技术进一步为病毒变异分析及溯源提供支持。由于猴痘病毒血症持续时间较短,因此不提倡常规采集患者血样行猴痘病毒核酸检测。

病毒培养

采集皮疹、疱液、痂皮、口咽或鼻咽分泌物标本进行病毒培养可分离到猴痘病毒。病毒培养应当在三级及以上生物安全实验室开展。

荧光抗体法

直接免疫荧光法主要用于检测病变组织或细胞中存在的抗体或补体。将冷冻切片组织固定于玻片上,滴加荧光素标记的抗人免疫球蛋白抗体或抗C3抗体,经孵育、清洗等处理后,置于荧光显微镜下观察。若组织中有免疫球蛋白或C3沉积,则荧光抗体与之结合呈现荧光。

间接免疫荧光法主要用于检测血清中存在的循环自身抗体,并可作抗体滴度测定。底物取自正常人皮肤或动物组织,将患者血清滴于底物上,再滴加荧光标记的抗人免疫球蛋白抗体等,荧光显微镜下观察,若血清中存在自身循环抗体,荧光标记的抗人免疫球蛋白抗体即可与结合到底物上的抗体结合,呈现荧光。

放射免疫法

放射免疫法是将核素分析的高灵敏度和抗原-抗体反应的特异性相结合,以放射性核素作为示踪物的标记免疫测定方法。有以下三种类型:

以放射性核素标记的抗原和检品中待测抗原与特异性抗体竞争结合的经典RIA 法。

以放射性核素标记的过量抗体与检品中待测抗原直接结合,然后用固相抗原免疫吸附剂分离游离标记抗体的免疫放射测定。

以放射性核素标记的配基(如激素)与细胞膜表面及组织中的相应受体特异结合,从而进行测定的放射受体分析。

疑似病例

出现猴痘临床表现者,同时具备以下流行病史中的任一项就是疑似病例:

发病前21天内有境外猴痘病例报告地区旅居史;

发病前21天内与猴痘病例有密切接触;

发病前21天内接触过猴痘病毒感染动物的血液、体液或分泌物。

确诊病例

疑似病例且猴痘病毒核酸检测阳性或培养分离出猴痘病毒就是确诊病例。

流行病学史对猴痘的鉴别诊断非常关键。出现皮疹时,要详细观察的分布及形态特点,结合其他临床表现,首先要与感染发诊性疾病,如天花、水痘、带状疱疹、单纯疱疹、手足口病、疱疹性瘭疽、、梅毒、革登热、疥疮等鉴别。此外,还要与过敏性疾病(包括接触性皮炎、丘疹性荨麻疹、药疹等)、炎症性疾病(包括大疱性类天疱疮、过敏性紫癜等)、肿瘤性疾病(包括大疱性朗格汉斯细胞性组织细胞增生症和皮肤型肥大细胞增生症等)鉴别,具体如下:

诊断 | 病原学 | 潜伏期 | 前驱症状 | 分布 | 皮疹特点 |

天花 | 天花病毒 | 7~17天 | 发热、全身不适、头痛、背痛、呕吐 | 面部、四肢、常累及手足 | 皮疹单一,均处于同一阶段 1~3d:下肢大腿内侧、腋下及腰部两侧一过性麻疹样或猩 红热样皮疹同时面部出现斑疹;3~4 d:体温正常,自觉症 状减轻,离心性分布皮疹,头面/四肢末端为主,初期为暗 红色斑疹之后为丘疹;6~7d转变为水疱,中央凹陷,周围 有红晕,口腔、咽喉、眼角、结膜也有;8~9d转为脓疱,体 温再次上升,中毒症状加重;11~12d脓疱干燥,结黄绿色厚痂,伴瘙痒,体温正常;2~4周痂皮脱落,留瘢痕 |

水痘 | 水痘-带状疱疹病毒 | 10~21天 | 发热、全身不适、头痛、关节痛 | 躯干、面部、头皮多见、肢端皮疹相对较少、很少累及手足 | 分批出现丘疹、水疱、脓疱、结痂等各阶段 皮疹,以上皮疹可同时出现,伴有瘙痒,1周之内所有皮疹都可结痂 |

带状疱疹 | 单纯疱疹病毒 | 不定 | 局部疼痛,感觉敏感 | 肋间神经、颅神经、腰骶神经支 配区域;带状分布;局限分布; 一般不过身体正中线 | 红斑基础上出现群集水泡,局部疼痛、感觉敏感、瘙痒伴有针刺痛 |

单纯疱疹 | 单纯疱疹病毒 | 疱疹性齿龈口腔炎潜伏期5天 | —— | 局限性;好发于口周、指端 | 皮损为红斑基础上成簇小水疱,分原发感染、复发感染多种 口唇疱疹;颜面疱疹;疱疹性齿龈口腔炎;生殖器疱疹;疱疹性 角膜结膜炎;接种性单纯疱疹;疱疹性咽炎 重症系统性感染:新生儿疱疹;疱疹性肝炎;无菌性脑膜炎;播 散性单纯疱疹等 |

手足口病 | 肠道病毒(柯萨奇/埃可/EV71) | 4~7天 | 发疹前可有发热、头痛,食欲减退,疼痛性口腔炎 | 上颚后壁、咽、手掌、手背、足底、足背、臀部、肘、膝 | 手/足/肘/膝关节及臀部可见米粒至蜿豆大小不规则的、狭长 灰白色水疱,基底有红晕 硬腭、颊黏膜、齿龈及舌部出现疼痛性水疱,溃疡,周围绕以红 晕 |

牛痘 | 牛痘病毒 | 2~1天 | 发热、全身不适、肌痛和呕吐 | 手和面部最常受累 | 临床表现为接种处发生丘疹,很快转变成水疱,经过短暂的出 血期后转变为脐凹性脓疱 |

羊口疮病 | Orf | 5~6天 | 症状轻微,可伴有短暂低热和全身不适 | 多见于好发于手指、手背和前臂等外露部位 | 皮损单个或数个,初期表现为坚硬的红色或蓝色丘疹,逐渐增大,形成平顶的出血性脓疱或大疱,中心出现脐凹和结痂 常伴有淋巴管炎和淋巴结炎 |

疱疹性瘭疽 | 单纯疱疹病毒 | 4~6周 | 一般无发热症状 | 丘疹鳞屑型(多见于掌跖、外生 殖器、臀部等部位) | 指端出现群集水疱、脓疱、局部疼痛、肿胀 |

梅毒 | 梅毒螺旋体 | 4~6周 | 一般无发热症状 | 扁平湿疣型(可见于外阴及肛周处 | 主要需与二期梅毒鉴别,该期疹型较多样,反复发生,且皮疹 不疼不痒。主要疹型可见于斑丘疹及丘疹鳞屑型(图6), 还可见于扁平湿疣型(可见于外阴及肛周处) |

参考资料: | |||||

对于猴痘尚无特异治疗药物和方法,治疗方法主要以对症支持治疗和并发症治疗为主。对于疑似病例需及时开展流行病学调查,并转运至专业传染病治疗机构进行严格隔离观察,至皮疹结痂消退。

患者要卧床休息,注意补充营养及水分,维持水、电解质平衡。密切监测患者生命体征、指脉血氧饱和度、疼痛分级、观察患者精神状况和饮食状态,有无精神差、嗜睡、烦躁不安、面色苍白等。注意并发症的出现。对于早产儿及小婴儿,应加强营养、喂养及护理等,监测生长发育。

皮肤和/或黏膜管理

保持皮肤、口腔、眼及鼻部清洁,避免抓挠皮损部位,防止继发细菌感染,但不建议预防性应用抗菌药物。如皮肤疱疹破溃,酌情予以硼酸溶液或0.5%呋喃西林溶液湿敷;皮肤瘙痒明显着,可外用炉甘石洗剂或使用抗组胺药;如伴有口腔黏膜病变,建议每日使用淡盐水或生理盐水漱口,酌情使用氯己定漱口液,1岁以下患儿可采用棉签蘸淡盐水或生理盐水擦拭;伴有生殖器或直肠肛门病变者,建议使用温水坐浴缓解症状。

积极控制高热

体温高者,物理降温为主,超过38.5℃,予解热镇痛药退热,常用退热药物有布洛芬和对乙酰氨基酚。同时要注意防止大量出汗引发虚脱。对于6月龄内的婴儿可采用物理降温。发生高热惊厥的患儿需及时予止惊治疗。

缓解疼痛症状

如因头痛、皮损或淋巴结肿大导致疼痛明显时,可酌情使用镇痛药物。轻中度疼痛者使用对乙酰氨基酚、布洛芬等非甾体类抗炎药。重度疼痛者使用曲马多或阿片类药物,如吗啡。曲马多仅限于>6个月的患者使用。

目前尚无可适用于猴痘的特异性抗病毒药物,用于治疗天花的抗病毒药物可能对治疗猴痘病毒有益。欧洲药品管理局批准将特考韦瑞口服剂型用于治疗成人和体重大于等于13kg的儿童。经实验室研究证实布林西多福韦可通过抑制DNA聚合酶来抑制猴痘病毒的复制。但对于上述两种药的安全性和有效性还需进一步验证。美国疾病预防控制中心(CDC)建议严重猴痘病毒感染者可以尝试使用布林西多福韦或西多福韦;重症或具有重症高危因素的患者以及出现眼部、口腔及其他特殊部位(如生殖器或肛门)感染的猴痘患者可扩展性使用特考韦瑞。

对于重症或无法接种天花疫苗的严重免疫缺陷患者进行暴露后预防,可考虑给予静脉注射牛痘免疫球蛋白。

继发皮肤细菌感染时给予有效抗菌药物治疗,如酌情使用3%的硼酸溶液或1:5000的呋喃西林溶液湿敷,或外用0.5%新霉素软膏或2%莫匹罗星软膏。初始口服抗菌药物应覆盖金黄色葡萄球菌和链球菌。并根据病原菌培养分离鉴定和药敏结果加以整。出现角膜病变时,可应用滴眼液,辅以维生素A等治疗。出现脑炎时给予镇静、脱水降颅压、保护气道等治疗。出现肺炎或急性呼吸窘迫综合症,给予氧疗或机械通气,如有明确的病原感染,可选择相应的抗病原微生物药物治疗。

患者常存在紧张、焦虑、抑郁等心理问题,应加强心理支持、疏导和相关解释工作,根据病情及时请心理专科医师会诊并参与疾病诊治,必要时给予相应药物辅助治疗。

有基础疾病者(如先天性心肺气道疾病、慢性心肾疾病、营养不良、遗传代谢性疾病、免疫缺陷病、肿瘤等)易出现重症且死亡率高,应同时积极治疗原发病。

根据中医“审因论治”“三因制宜”原则辨证施治。临床症见发热者推荐使用升麻葛根汤、升降散、紫雪散等;临床症见高热、痘疹密布、咽痛、多发淋巴结肿痛者推荐使用清营汤、升麻鳖甲汤、宣白承气汤等。

一般采取控制传染源为主的综合性防治措施。在猴痘爆发流行期间,识别、追踪和管理密切接触者。建议非必要不进口啮齿类和灵长类动物,限制或禁止非洲猴痘疫情流行地区的啮齿类、灵长类动物进出口贸易。对携带或邮寄动物加强检疫。

目前预防猴痘主要采用天花疫苗,世卫组织于1980年宣布消灭天花后,各国对天花疫苗的储备及研发主要以反恐为目的。2019年美国食品药监局批准丹麦Bavarian Nordic公司生产的非复制型天花疫苗可用于高暴露风险的成人,这是目前全球唯一获批可用于预防猴痘的疫苗。现阶段不提倡大规模接种疫苗来预防猴痘。只推荐高暴露风险人员及伴有免疫缺陷的人接种。

应避免与感染者或受污染的物质密切接触。无论是在医疗机构还是在家中照顾病人时,都应佩戴手套和其他个人防护服和设备。 注意做好手部卫生,及时用肥皂、洗手液在流动水下洗手。

对于由动物向人类传播的原发性MPOX感染,应避免接触患病或死亡的动物,并且所有含有动物肉或动物部位的食物在食用前都需要适当煮熟。

猴痘为自限性疾病,大部分预后良好。严重病例常见于年幼儿童、免疫功能低下人群,预后与感染的病毒分支、病毒暴露程度、既往健康状况和并发症严重程度等有关。

1958年,猴痘病毒首次被发现于丹麦实验室猴子身上。1970年,非洲刚果民主共和国发现首例人感染猴痘病毒,并且是一名9月龄的男童。

1996—1997年,刚果发现419例猴痘病例。由于只在非洲流行,并没有引起全球重视。

2003年,美国发现53例病例,引起了国际社会的关注。2018年开始,英国、以色列、新加坡等国家发现来自尼日利亚的旅客中有猴痘感染者。

2022年5月6日至7月15日,全球发现12333例猴痘病例。7月23日世卫组织宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。

中国内地2023年6月2日—6月30日新增106例猴痘感染病例,其均为男性。其中101例明确为男男性行为人群,他们中的96人发病前21天内有男男性接触史。同年9月8日,中国疾病预防控制中心发布的检测情况显示,中国内地(不含港澳台)8月新增报告501例猴痘确诊病例。其中,首次报告5例女性病例。

自 1996 年开始,西多福韦(CDV,也称为 Vistide)被批准用于临床,用于治疗患有获得性免疫缺陷综合征(AIDS)患者的巨细胞病毒(CMV)视网膜炎。许多动物模型和体外实验也报告了西多福韦治疗正痘病毒的有效性,包括牛痘、鼠痘和猴痘。

2018 年,替考维马被批准用于治疗天花,因为研究表明它对人类是安全的,对感染类似病毒的动物也有效。一项针对猴痘人群的试验表明,替考维马(每天两次,口服2周,每次600毫克)不会引起副作用,并且病毒脱落和疾病持续的时间更短。

人们用布林西多福韦在动物身上做了大量研究,证明其对双链DNA病毒(包括痘病毒,如猴痘病毒)的抗病毒功效。2021 年,布林西多福韦获得FDA许可用于治疗成人和儿童的人类天花疾病。但是研究表明布西多福韦与猴痘患者的严重不良反应有关,需要在人体中进一步研究布西多福韦对抗猴痘病毒的功效。

2022年6月,非复制型疫苗Jynneos(MVA-BN)和复制型疫苗(ACAM2000)为美国食品和药品监督管理局批准用于预防猴痘的疫苗。

2022年6月27日,中国国家卫生健康委发布了《猴痘防控技术指南(2022版)》。

2022年7月23日世卫组织公布猴痘疫情为国际突发公共卫生事件,随后在2023年5月12日宣布猴痘疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

2022年10月联合国粮食及农业组织(粮农组织)、联合国环境规划署(环境署)、世界卫生组织(世卫组织)和世界动物卫生组织组成的四方合作机制正式发布《“同一个健康”联合行动计划》。

2023年7月26日,为进一步做好猴痘防控工作,中国国家卫生健康委会同国家疾控局制定并印发《猴痘防控方案》。

2023年8月21日,中华人民共和国海关总署发布《关于防止猴痘疫情传入我国的公告》,要求:一、来自猴痘疫情发生国家(地区)的人员,如接触过猴痘病例或出现发热、寒战、头痛、嗜睡、乏力、背部疼痛、肌痛、淋巴结肿大、面部和身体大范围皮疹等症状,入境时应主动向海关申报,海关卫生检疫人员将按规定程序采取医学措施并开展采样检测;二、来自猴痘疫情发生国家(地区)且有被污染或有被污染可能的航空器、船舶、集装箱、货物,应按规定程序接受卫生处理。有效期6个月。

2023年9月15日,国家卫生健康委员会发布公告称,根据《中华人民共和国传染病防治法》相关规定,自2023年9月20日起将猴痘纳入乙类传染病进行管理,采取乙类传染病的预防、控制措施。

2022年7月,中国计量院成功研制猴痘病毒假病毒标准物质,可用于开发检测试剂盒。上海捷诺生物科技有限公司自主研发出猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法),并获得欧盟CE认证。该试剂通过实时荧光PCR法可准确鉴别猴痘病毒。国药集团总工程师、首席科学家杨晓明团队成功研发了全球第一个针对猴痘的候选mRNA疫苗VGPox1-3。

歌礼制药临床前研究显示ASC10-A具有广谱抗病毒活性,对猴痘病毒和新型冠状病毒均具有强效抗病毒活性。

2023年7月,国药集团中国生物北京生物制品研究所自主研发的复制缺陷型猴痘疫苗临床试验申请获国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)正式受理。

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。