魏国(公元前403年—公元前225年),中国战国时期诸侯国,战国七雄之一。魏国疆域包括今山西省黄河流域的西南境、东南境的长治市,河南省中北部,陕西省西部,以及河北省南部。国都安邑(今山西夏县),后迁都大梁(今河南开封市)。

本页面主要目录有关于魏国的:历史、疆域、都城变迁、人口、政治官制、经济、货币、军事、 法制、文化、外交、关键人物、君主世系、遗址考古等介绍

魏国(公元前403年—公元前225年),中国战国时期诸侯国,战国七雄之一。魏国疆域包括今山西省黄河流域的西南境、东南境的长治市,河南省中北部,陕西省西部,以及河北省南部。国都安邑(今山西夏县),后迁都大梁(今河南开封市)。

本页面主要目录有关于魏国的:历史、疆域、都城变迁、人口、政治官制、经济、货币、军事、 法制、文化、外交、关键人物、君主世系、遗址考古等介绍

魏国

魏文侯、魏武侯、魏惠王、魏安釐王等

安邑(今山西夏县)、大梁(今河南开封)

华夏族

魏国布币

君主制

魏邑、安邑、少梁、大梁

公元前403年

公元前225年

上古汉语

魏国国君为姬姓,魏氏,先祖毕万为周文王之子毕公高的后裔。晋献公十六年(公元前661年),毕万担任晋大夫,获封魏地,毕万之子武子继承魏地及封爵,以封地为氏,称魏武子。魏文侯二十二年(公元前403年),魏、赵、韩三家分晋,被周威烈王正式封为诸侯国。魏文侯任用李悝、吴起、西门豹等人改革,魏国迅速崛起,成为战国初期的中原霸主。魏武侯继位后,连年征战,不断激化与周边邻国的矛盾;又因重用贵族,导致人才流失。魏国地处中原,与秦、赵、齐、楚等国接壤,战事频发;魏昭王时,魏韩联军被吴起率领的秦军斩杀二十四万;魏惠王时,又在桂陵之战、马陵之战相继战败,精锐尽失,魏国从此衰落。魏惠王后元元年(公元前334年),魏惠王先是尊齐国为王以减轻东部压力,又联合韩、赵、燕、中山四国发起“五国相王”的合纵战略,又试图招贤纳士,但收效甚微。因国都安邑靠近秦国,魏国被迫将都城迁至大梁。魏安釐王时期,魏国一度成为秦国附庸国,秦国加快对魏国领土蚕食,三年时间就夺取魏国八座城池并逼近大梁,魏国主动献出温地(今河南温县境内),又被秦国攻取怀邑(今河南武涉县境内)、郪丘(今安徽界首市东北)。信陵君魏无忌“合纵连横”,联合楚、赵等国对秦国反攻,取得阶段性胜利,但已不能改变魏国的衰败。魏景湣王继位当年,魏国被秦军攻占二十座城池,国力彻底衰落。魏王假三年(公元前225年),秦军水淹大梁,魏国灭亡。

魏国的崛起是魏文侯任用以李悝为代表的一批人才开始的,以至于秦国想要攻打魏国,有人劝秦国国君说,魏国国君重贤,对老百姓仁爱,上下一心,是打不赢它的。而魏国的衰亡,也是从魏武侯及后继魏君怠慢人才、长期无视人才为发端的,逼走吴起,失掉孙膑,忽视商鞅、张仪、范雎、尉缭子等一流人才。墨子的“亲士”理论说,人君最重要的是厚待贤士,没有贤士,就没有国家长存。魏国地处中原,四处树敌,四方征战,国力被不断削弱。司马迁说魏国之所以灭亡,是国家逐渐衰弱,积重难返,历史要求国家实现统一,秦国担当了这个历史责任。

周文王之子毕公高,在周武王伐纣之后,被封到毕地,从此以毕为姓。他的后人断绝了封赐,成为平民,中原和夷狄均有子孙。后代里有个叫毕万的,于晋献公十六年(公元前661年)跟随晋献公讨伐霍、耿、魏,将它们全消灭了,献公就将魏地封给了毕万,从此毕万就成了大夫。毕万的儿子武子,跟随公子重耳流亡国外,重耳继位后,命武子承袭魏氏的封地爵位,治所设于魏地,武子以封地为氏,称魏武子,魏氏由此而来。魏武子的子孙魏献子与晋国其他公卿一起平息了祁氏、羊舌氏的叛乱,又与韩氏、赵氏联合打败了范氏、中行氏,瓜分了他们的土地。到了魏桓子时期,他联合韩康子、赵襄子消灭了知伯,瓜分了知伯的领地。晋国就分裂成了赵、魏、韩三个国家。

魏文侯二十二年(公元前403年),魏和赵、韩一起被周威烈王封为诸侯,从此确立了自己诸侯国的合法地位。魏文侯敬重贤士子夏、田子方、段干木等人;任用魏成子、翟璜、李悝为相国;任用武将乐羊、吴起负责军事;任用西门豹治理河内。开战国初期变法之先河,经过一系列政治、经济、军事改革,魏国在战国初期诸侯并立中迅速崛起。

李悝为法家始祖,魏文侯时任魏相,主持魏国变法。李悝变法的内容主要有三项:一是经济上,实行尽地力之教,旨在充分利用土地之源,增加作物产量,以达到国家赋税增加; 平籴法,旨在以国家力量平抑粮食价格,避免粮价暴涨暴跌,巩固小农经济,利于富国强兵;实行杂种,以防止某一种作物灾害而绝收,并充分利用宅前屋后园内,促进魏国农业经济发展。二是法制上,制定了中国历史上第一部法典——《法经》,用法律来保护变法的施行,规范社会秩序,巩固国家统治。三是政治上,主张废除贵族世袭旧制,选贤才治国,以功过论行赏议罚,剥夺无功而受禄,有功才得爵禄,以此人才皆能为国所用。

李悝的变法,令魏国经济实现了腾飞,拥有了一支强大的军队。后来吴起在楚国、商鞅在秦国的变法均深受李悝影响。李悝的变法思想,几乎为战国所有统治者接受。李悝变法奠定了中国封建社会的治理基础,是后世统治者治理国家推崇的典范。

吴起早年学习兵法并师从曾子学习儒学,魏文侯询问李悝得知吴起用兵打仗的能力超过司马穰苴,于是起用吴起为大将负责军事,一上任攻打秦国就夺取了五座城池。吴起治军主要有三条:一是赏罚严明,教戒为先;二是身先士卒,同甘共苦;三是文武并行,吏治清明。吴起改革魏国的兵制,创立武卒制,武卒要通过严苛的考验,由此建立起一支精锐魏师。吴起主张内修文德、外治武备,认为兵不在多,在于训练有素;对待士兵要因人而异,使其发挥自身的特长;对待敌人要做到详查敌情,因地制宜,灵活运用作战方针,著有《吴子兵法》传世。吴起治理下的魏军,令行禁止,强大不可犯。吴起为魏国先后和诸侯会战七十六次,有六十四次大获全胜,十二次战平,无一次战败,为魏国拓地千里。吴起的治军思想是在封建制度建立后,铁兵器广泛使用于军队的条件背景下产生的。

自魏文侯任用李悝变法,魏国国力日益增强,逐渐成为中原霸主。到魏惠王,又进行了三项革新:一是开凿鸿沟,将黄淮间的主要河道链接起来,形成鸿沟水系的航运和灌溉系统。并把逢泽周边国家的土地,开放给百姓开垦。二是将武卒选拔作为制度,免除其全户的田税,军队战斗力得以加强。三是通过和韩国易地,取得轵道(今河南济源),此为军事交通要道,控制了通往太行山的交通,是防秦的举措。

魏惠王十七年(公元前354年),魏国包围了赵国都城邯郸。赵国向齐国求救,齐国军师孙膑认为魏国精锐均在攻赵,国内空虚,建议迅速去进攻魏都大梁,魏军回救,则解赵国之危,齐军主帅田忌依计行事,八万魏军离开赵国,至桂陵(今河南长垣市西南)时和齐军交战,大败,桂陵之战即孙膑围魏救赵之计。秦军也乘魏军精锐伐赵,出兵元里(今陕西澄城县),大败魏师,占领了魏国的少梁(今陕西韩城)。 两年后,再攻魏国河东(今山西西南部),安邑(今山西运城市东部)一度被围。再一年又包围固阳(今包头市固阳县)。楚国也出兵救赵,攻取魏的睢水、涉水间的土地。

魏惠王二十年(公元前351年),魏国将邯郸还给赵国,并在漳水之滨举行会盟。次年,对秦发起反攻,一度围攻秦上郡的定阳(今陕西延安东部),于是魏秦两国在彤(今陕西华县西南)举行会盟。公元前348年,魏赵在阴晋(今陕西华阴)相会修好。魏国接连战败之势有所扭转,于是,魏惠王以朝见周天子之名,准备召诸小国会盟,召集逢泽之会(今河南开封南)称王,而后伐秦,秦孝公担心不已,商鞅献计说服魏惠王联合燕国伐齐国,北面的赵国必然服从,再联合秦国,南征楚国,韩国必然屈服,如此,顺从天下志愿,王业可成,商鞅建议惠王可先准备天子的服饰、仪仗、宫室。魏惠王亲自督办这些事,俨然以天子自居。逢泽之会令魏国在形式上取得了霸主的地位,但落入秦国圈套,成为众诸侯国进攻的对象。

马陵战败

因韩国拒绝参加逢泽之会,魏国讨伐韩国,韩求救于齐。魏国原本进攻的目标敌人秦国,这时变成了齐国和楚国。魏惠王三十年(公元前341年),齐国联合众诸侯国,起兵伐魏救韩,魏国派太子申和庞涓为将军率十万大军迎战。孙膑用“减灶诱敌”之计,逐日减少营地军灶数目,庞涓认为齐军是怯阵而逃,以轻装精兵追赶,到马陵(今河南范县西南),道路狭窄两边又是山隘,齐军故意丢弃战车武器引庞涓率军深入,随后万弩齐发,魏军十万主力被全歼,魏太子申被俘,将军庞涓被杀。马陵之战是齐国田忌孙膑围魏救赵之后再一次战胜魏国庞涓的战役,魏国从此无力发动大规模军事行动。

徐州相王

魏惠王三十一年(公元前340年),秦、赵、齐从三面进攻攻打魏国,秦国卫鞅攻破了魏公子卬的军队,俘虏了公子卬,魏国战败。将都城从安邑迁至大梁(今河南开封)。马陵之战后,秦国不断地发起对魏国的进攻,蚕食魏国土地。魏国四周皆是敌人,四面夹击之下,相国惠施建议“变服折节朝齐”,意为魏君自降身份,戴布冠、以附属国的名义朝拜齐国,如此则楚王必怒而去攻打齐国,这是报复齐国的计谋。魏惠王采纳了这个计划,魏惠王后元元年(公元前334年),魏惠王与韩昭侯及其他小国国君到齐国的徐州(今山东藤县境内)一起朝拜齐威王,尊齐威王为王,同时齐威王也承认魏惠王的王号,这就是所谓“会徐州相王”。齐魏两国的徐州相王果然为楚、赵等国不能容忍,次年,赵肃侯派兵围攻魏国的黄城(今河南内黄县),楚威王亲率大军包围徐州,打败了齐将申缚。

五国相王

魏惠王后元九年(公元前326年),魏惠王和韩威侯在巫沙(今河南荥阳北)相会,并尊其为王,即韩宣惠王。次年,魏惠王、韩宣惠王又和齐威王在平阿(今山东阳谷县境内)相会。再一年,魏惠王又和齐威王在甄(即鄄城,今山东鄄城县北)相会。与此同时,秦国派了相国张仪和齐、楚大臣在啮桑(今江苏省沛县西南)相会,为伐魏拉拢齐、楚,此即为张仪的连横策略。魏国任用公孙衍为将,号犀首,采取合纵策略,于魏惠王后元十二年(公元前323年)发起“五国相王”,分别为魏、韩、赵、燕、中山五个国家,五国相王的目的是与秦、齐、楚三大国对抗,但并没有获取什么成绩。同年,楚国为拉拢魏国,要废立魏的太子嗣,立流亡在楚的魏公子高为太子,于是楚国柱国昭阳领兵伐魏,在襄陵打败魏军,攻取了魏国的八个城邑。此时的战国初步形成“合众弱以攻一强”的合纵和“事一强以攻众弱”的连横格局。

人地渐失

魏昭王三年(公元前293年),魏国联合韩国共二十四万大军,进攻秦国,秦将领白起以十万众在伊阙大败魏韩联军,斩首二十四万余人,魏军主帅公孙喜被斩杀,魏韩联军几乎被斩杀殆尽,史称伊阙之战。魏惠王时期,秦国已攻占魏国大量领土,魏国被迫迁都。惠王之后,又有魏襄王、魏哀王、魏昭王,先后寻求和齐、韩、楚、赵等国的同盟,又谋求招贤纳士,邹衍、淳于髡、孟轲都曾到过大梁,但同盟关系松散,没有取得有效的成绩,人才继续流失,如张仪、惠施、魏章等人相继离开魏国。魏国与四边邻国连年征战,国力持续下降。公元前277年魏安釐王继承王位的当年就被秦国占领了两座城,次年,又占两城,秦军逼近大梁,魏国将温地(今河南温县境内)主动割让给秦国,并没有换来和平,安釐王继位第三年,秦军又占领魏国四城,斩杀四万人;第四年,秦军打败魏、韩、赵联军,斩杀十五万人,魏以割地南阳求和。安釐王九年(公元前268年),秦军攻取魏国的怀邑(今河南武涉县内),十一年,攻占魏国郪丘(今安徽界首市东北)。

合纵连横

魏安釐王十一年(公元前266年),齐楚联军攻打魏国,魏国求救于秦国,秦国却迟迟不派救兵,唐雎自请入秦游说秦王,说魏国如今为秦藩属国,齐、楚伐魏,危急时刻,魏国只好割地给这两个国家,并加入合纵集团,这样秦国也就不用救了,秦国失去一个东方的藩属国,敌国齐、楚的力量则加强了,这对秦国自然没有什么好处。于是秦国派兵援救,魏国暂时转危为安。

信陵君魏无忌向魏安釐王分析秦国图谋天下的野心和各诸侯实际。认为相比有大山和黄河阻隔的楚国和赵国,更遥远的齐国,魏国将是秦国灭韩后的首选目标。因此要尽快接受赵楚合纵盟约,且保护韩国有利于魏国的安定,也有利天下,韩国必定感激,归还被夺的失地,免去与强秦紧邻的危害。安釐王二十年(公元前257年),秦军围困赵国邯郸,信陵君多次请求出兵无果,只好盗取兵符假传王命,夺了将军晋鄙的军队去救援赵国,邯郸危机解除,这就是著名的窃符救赵。信陵君由此留在赵国,直到十年后安釐王三十年(公元前247年)才返回魏国,同年,信陵君率领五国军队进攻秦国,在河外打败秦军。第二年,秦王嬴政继位。安釐王三十四年(公元前243年),安釐王去世,太子増继位即景湣王,信陵君也于同年去世。

魏景湣王元年(公元前242年),秦国攻占了魏国二十座城,设为秦国的东郡,次年,魏国的附属国卫国都城朝歌(今河南淇县)被秦军攻克,卫迁都至野王(今河南沁阳市)。景湣王三年(公元前240年),秦军攻下汲邑(今河南卫辉市)。两年后,再失垣地(今山西垣曲)、蒲阳(今山西隰县)、衍邑(今郑州市北)。景湣王十五年(公元前228年),景湣王死,魏王假即位。魏王假三年(公元前225年),秦军决开鸿沟水淹大梁城,俘虏了魏王假,魏国灭国。

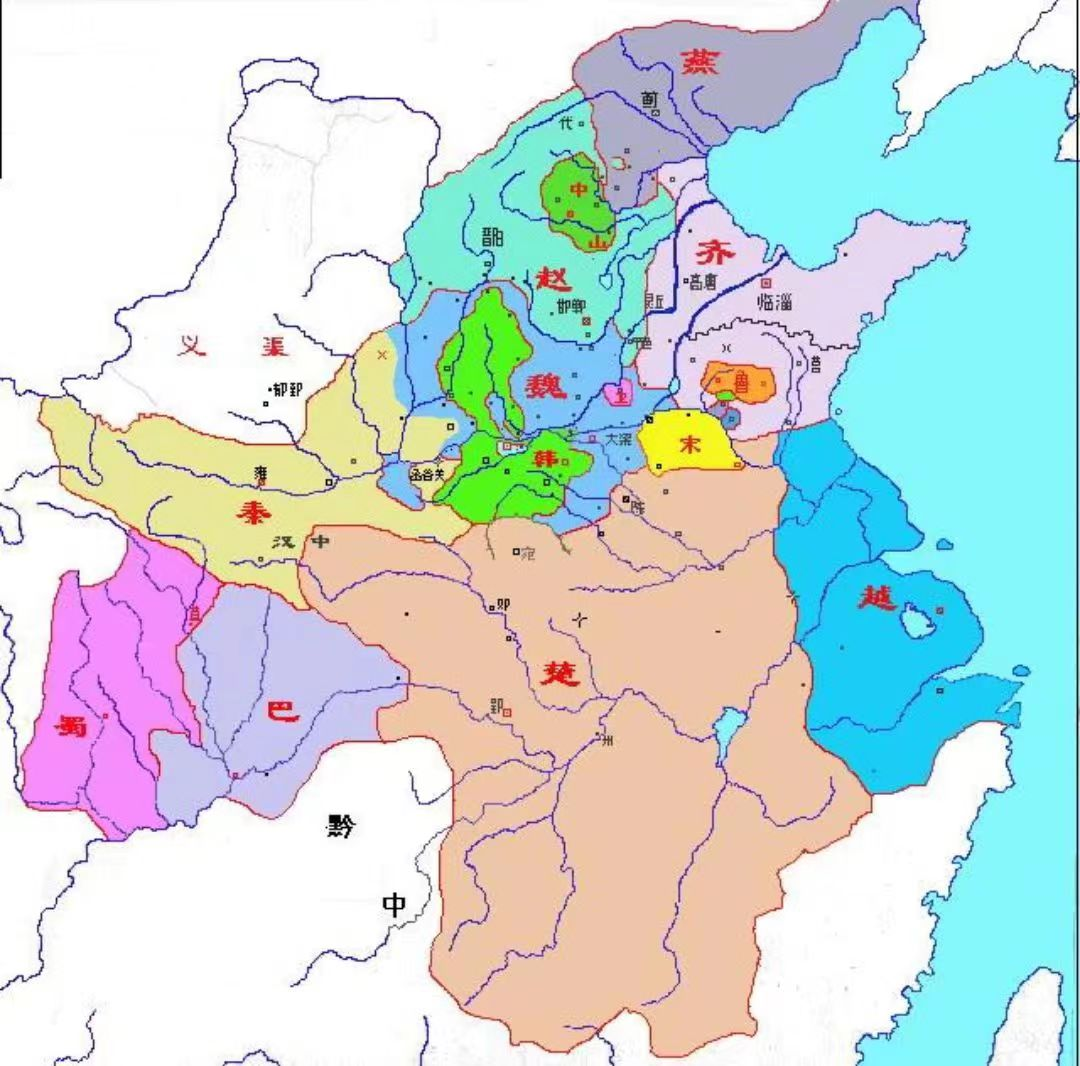

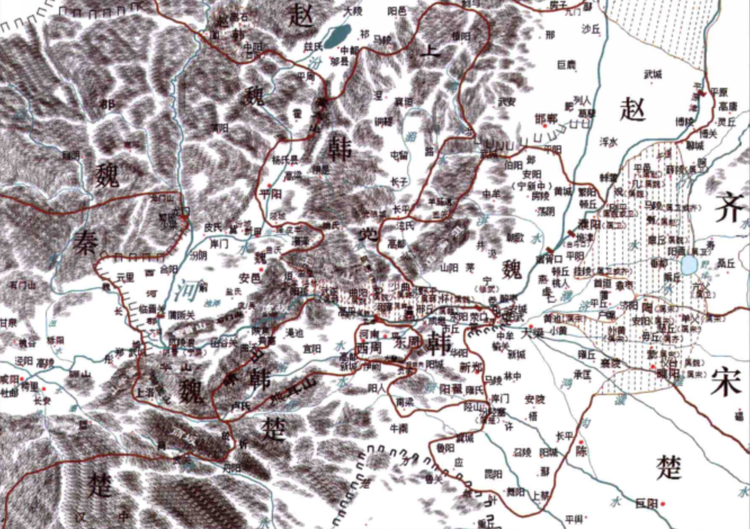

魏国建国之初不断扩张兼并土地,攻取了秦国华县以北,黄龙以南,洛河以东,黄河以下的河西大片地区,设置河西郡。魏国获取了从今天陕西华县至洛水以北的大片地区,设置上郡。在国土西部修筑长城以抵御秦国。在北方魏国得到中山,南方获得宋、郑、楚三国间的大片地区。

至公元前333年,魏国领土分为东西两个部分:西部以旧都安邑(今山西夏县)为中心,西部南部与秦国接壤,东部与韩国接壤,北部与赵国接壤;东部以新都大粱(今河南开封市)为中心,西部与韩国、北部与赵国、东部与齐国、南部与楚国接壤。

魏国迁都大梁前后,极力在中原地区开拓土地。梁惠王攻打邯郸,取列人(今河北肥乡县内)和肥地(今河北藁城县西南)。攻伐赵国获得皮牢(今山西翼城县东北)。赵国又把突入魏国境内的旧都中牟(今河南鹤壁)以易地方式送给了魏国。惠王十一年(公元前359年),魏国以平丘、户牅、首垣三邑,换取轵道与郑鹿。轵道为通太行山之要道,白马口为黄河之重要渡口,此关系魏国安危。通过土地交换,魏国在中原地区的土地连成了一片。

周威烈王二十三年(公元前403年),魏国始被封为诸侯,魏文侯为魏国第一代君主。定国都安邑(今山西夏县)。魏惠王三十年(公元前341年)马陵战败,魏国精锐主力被消灭,次年,秦、赵、齐联军攻打魏国,商鞅偷袭打败了魏公子卬的军队,魏国接连战败,因为安邑距离秦国太近,魏惠王三十二年(公元前339年)将都城迁至大梁(今河南开封市)。

魏国地处中原,地势平坦,人口稠密,李锂主张“尽地力之教”发展农业,是充分利用土地之意,正是基于魏国人多地少的客观实际的举措。魏国人口约有三百五十万,主要在今天的河南境内,张仪说魏哀王时,说魏国地方不超过千里,兵卒也就三十万人。其时魏国还剩下今天河南北方的安阳、内黄,西部的辉县、焦作、沁阳,新乡、许昌,南部叶城、郾城,东部有睢县、兰考一带等。以当时战争频率规模,魏国军队人数应该有四十万,推测魏国人口不会少于三百万。

魏国是战国初期首先实行变法改革的国家,官制上,以李悝“夺淫民之禄,以来四方之士”为原则,意为剥夺贵族的世卿世禄的世袭制,规定贵族封邑再传三代即收归国有。以功劳、才能定爵禄,以军功受赏入仕,不再以血统论。行政上,把采邑改为地方行政区。如任用西门豹为邺令,兴修水利发展农业。地方经济、政治均获得快速提升和发展。

魏国建立的是中央集权制度,主要体现在三个方面:一是君主至高无上,不受任何法律和行政约束,地方行政区划和行政官员的任免均集权于君主,是国家政权的延伸,是实际上的郡县制,和周朝世袭领地的分封制有着本质区别。二是以中央政权强力管辖地方。三是以君主为首脑统率百官的官僚制度,官僚无世袭特权,他们是靠自己的智力和君主形成一种类似买卖雇佣的关系,是君主的臣仆。虽说仍然尊周天子为天下共主,但各诸侯纷纷称王,没有人将周天子放在眼里。魏国前两代君主称魏文侯、魏武侯,到第三代魏惠王之后就称王了,本质上已经摆脱了共主的束缚,各自寻求王霸之道。李悝之后各国纷纷寻求变法,变法内容虽有差异,但大方向上和魏国趋同。

农业是中国古代君主政权的经济基础,发展农业生产,是政权稳固和强大的前提。李锂经济上的变革,就是主张在有限的土地上,实现最大的产出。他指出,如果农民治田勤谨,精耕细作,每亩可增产小米三斗(相当于今天六升),反之,就会减产三斗。一进一出要以国家为单位,就是一个难以想象的庞大数字。李悝规定:一、一块田中必须同时种植五种农作物,具体就是小米、黍、麦、大豆、麻。二、促进农民勤慎耕作、抢收,以防备灾害和某一种作物绝收。三、住宅周围栽桑种树,菜园里种上蔬菜,田梗上和空隙间种上瓜果。就是要充分利用土地,扩大农业副业生产,提高整个社会的物质财富,国富则为强兵的基础。魏国大部分处于华北平原,地势平坦,人口稠密,土地相对较少,这时李悝基于客观条件做出的巩固小农经济的政策。

平籴法是李悝的另一项重要的经济措施,丰年粮贱伤农,灾年粮贵贱民,太贵太贱,都破坏国家经济和统治基础。平籴法就是把丰收年分为上、中、下三等,灾荒年也分为上、中、下三等,丰年由官府按丰年的等级出钱籴进一定数量的余粮,灾年同样由官府按灾年的等级籴出一定数量的粮食。平籴法考虑的是百姓作为谷物的一般消费者,取有余补不足,价格适当,不让百姓挨饿,就算遇到饥馑水旱,籴不贵不至于老百姓破产和流亡。这里面不考虑商人的利益,限制了商人的投机。根本目的还是在于巩固统治和国家富国强兵。平籴法成为后世历代王朝常平仓等平抑粮价的开端。

魏国货币有四种形态:布币,圜钱(圜金、环钱),刀币,无文铜具,大致又可分为地名加釿、地名、梁当寽三类。多为圆肩如安邑二釿布,一釿、半釿者为平肩。刻文方面,只有安邑系列和梁当寽系列有刻文,刻文出现在战国中后期,战国前期均不见刻文,安邑釿系列为魏国以安邑为国都时期铸造,相对较早,梁当寽是魏国迁都大梁后铸造的。魏国釿布主要以安邑、大梁这座城市为中心铸造和流通的,也有一部分的旧币经刻文后再次流通利用。山西闻喜县1973年出土的“共”字圜钱和河南辉县1950年出土的“垣”字圜钱,均为魏币,圜钱携带方便,是货币形制的突破。圜钱的铸造时间和梁当寽相近,都是魏惠王迁都大梁之后的货币。

魏文侯时期,政治经济上因李悝变法国力强盛,军事有吴起,文化有子夏。以至于秦国有图谋魏国的想法时,就有人说,魏国上下一心,是打不赢它的。这时的魏国国内国外都维持着良好的形势。魏国以重建晋国春秋霸主地位和臣服他国为目标的对外外交政策。公元前369年,魏军在马陵打败韩军,在怀邑打败赵军,三年后魏惠王与韩侯在宅阳会盟。公元前365年,夺取宋国的仪台。公元前361年,夺取赵国的皮劳。公元前357年,魏惠王和赵侯在鄗邑(今河北柏乡北)会盟,迫使韩侯在巫沙签下城下之盟,次年,鲁国、卫国、宋国、郑国的国君都来朝见魏惠王,魏国在战国诸侯间的影响力到达顶峰。12年后,公元前344年,魏惠王改称王,准备召集众诸侯国在逢泽会盟,然后由魏惠王率领众诸侯朝见周天子,只是这时魏国的声势只在表面,他已经进入秦国的圈套,成为众诸侯联合攻击的对象。

从第二代魏国君主魏武侯继位,开始任用贵族,吴起遭到排挤逃往楚国,从吴起开始,魏国的人才开始不停地流失。吴起到楚国开始实行变法,令楚国强大起来。商鞅投奔秦国实行变法,令秦国强大起来。孙膑不能为惠王所用逃往齐国,为齐国建立了一支强大的军队。乐毅、范雎、张仪等在魏国要么被逼迫,要么不得任用,要么被迫害。他们离开魏国前往他国后,都取得了世人瞩目的功业,令所在国富强或某一方面强大起来,均或大或小影响了战国的走势。

魏、赵、韩三国本是晋国体系的同盟者,但同盟关系时间短暂,在三国取得诸侯国合法地位后,同盟关系逐渐瓦解,继而产生愈演愈烈的纷争。魏武侯元年(公元前386年),魏国介入赵国内政,协助赵公子朔进攻邯郸,两国结下仇怨。在魏武侯在位的十六年里,魏国多次攻打赵国,赵国要么联合楚国要么联合韩国,对魏国形成夹击之势。魏武侯去世时,魏䓨和公中缓争夺太子之位,韩国和赵国介入此事,最终魏䓨做了魏王,即魏惠王,魏国之所以没有分裂,是因为韩国和赵国意见产生了分歧。也因此,魏国之后一有机会就侵入韩、赵两国。公元前355年,魏国围攻邯郸,发生桂陵之战遭到重创。公元前343年,魏国和韩国交战,齐国联合赵国、楚国援助韩国,发生马陵之战,被消灭主力十万人,主帅被杀,魏国从此无力再发动大规模战争。

魏国以晋国继承人自居与南方的楚国持续发生争夺战,和韩国赵国为同盟时,公园前400年和公元前391年,三国曾联合攻打楚国。三国同盟瓦解后,魏国继续单独攻打楚国。

魏国和东方的齐国展开激烈争夺,公元前390年和公元前380年前后进攻齐国,分别攻占襄陵、桑丘、灵丘。公元前374年,联合鲁国、韩国、赵国攻打至齐国的博陵地区。因为担心魏国兼并赵国后将对齐国造成巨大威胁,在公元前354年魏国围攻邯郸时,齐国采用“围魏救赵”战术在桂陵重创魏军,解了邯郸之围。

魏国与西部的秦国长期发生战争,战国初期双方各有攻占各有胜负,马陵之战后,秦国对魏国展开连续打击,逐渐蚕食魏国领土,魏国无力还击。成为秦始皇统一中国进程中第三个被灭掉的国家。

魏国也曾参与合纵抗秦,公元前298年,齐国、韩国、魏国三国联合攻打秦国,后来赵国、宋国、中山国也加入进来。因为各诸侯国本是矛盾重重,并没有对秦国造成本质伤害。公元前293年,秦国白起大军大败魏韩联军于伊阙,斩首二十四万主力,俘虏魏军主帅,此后,秦国对魏国的战争处于优势地位,魏国也曾主动将河东地区割给秦国,并没有换来和平,秦国对魏国的侵占逐步加速,虽然中间魏国有过反攻,但每次反攻后,秦军就立刻予以更迅猛的反击。

除了和韩国赵国三晋体系国家,和南方的楚国、东方的齐国、西边的秦国发生频繁的战争,魏国也企图向宋、卫、郑、燕、中山等小国渗透,不断发生小规模的战争。

人才的流失,导致魏国的智力支持削弱,而人才流向他国助力了他国的智力水平,反过来又对魏国形成反噬。魏国的外交缺乏长期而稳定的战略,和别国的同盟不过是一种权宜之计,是摇摆不定的,且容易很快解散和彼此陷入战争,多次陷入其他大国的联合夹击之下。四面树敌、四面出击,极大地消耗了本国的实力,丧失掉了原有的优势地位。

李悝作为西河学派子夏的弟子,在魏国施行变法,开战国改革变法之先河。李悝尽地力之教鼓励了农民生产积极性、发展生产、增加国家财富税收、实现国富。平籴政策防止小农破产,维护社会稳定,降低治理成本。论功行赏制度,是用封建官僚制度代替世卿世禄的贵族特权,封君三世而取消爵禄,按功劳论爵禄,为几乎所有统治者所接受。《法经》维护专制政权,稳定社会秩序,是封建法制对奴隶礼制的进步,从此作为封建统治的立法样板。《法经》打击奴隶主特权传统和防止其复辟,维护和巩固地主阶级的利益,正式确认了封建等级制度,成为历代封建统治者的立法体系的蓝本和原则。李悝变法令魏国的政治、经济、军事、法制等建设和实力很快领先于各诸侯国,成为战国初期的诸侯霸主。

吴起不仅只是一位会打仗的军事将领,还是一位军事理论家和政治改革家。吴起的战争观超越前人,他认为:战争的正义性质、政治范畴的“人和”,以及慎战,是战争胜利的基础。吴起“内修文德、外治武备”即政治和军事密切配合的国防观,战备思想超前。吴起主张根据敌我双方的客观条件及变化,因地制宜、灵活多变地调整战略战术去实现战争的胜利,是战争方法上的创新,发展和丰富了孙武的兵法战术。吴起的军队建设思想是新的创造。吴起的军事人才思想比孙武的要求更高、更细和对关键要素予以归纳。魏军在吴起的治理下率领下,从无败绩。吴起的治军和军事思想一直影响着后来的魏国。

西门豹任邺郡令,做了两项业绩,一是革除为河伯娶亲的“河祭”陋习,让人民安居乐业,不再为家中女儿可能会成为祭品恐惧而逃走,阻止了人口流失。二是兴修水利,治理漳水,灌溉河内的农田,令河内成为魏国富裕的地区。

魏国相公叔痤推荐公孙鞅(即商鞅)给魏惠王,说公孙鞅有奇才,如果不用就要杀了他。惠王即没有用商鞅,也没有杀他。商鞅投奔秦国实施变法,令秦国由落后变成强秦,成为魏国最强大的敌人,为秦始皇灭六国统一中国打下了基础。

孙膑是孙武的后人,和庞涓是曾一同学习兵法,无论是军事还是兵法,庞涓都不如孙膑,庞涓把孙膑骗到魏国,并向魏惠王诬告孙膑私通齐国,魏惠王将孙膑脸上刺字,投入大牢,还剜掉他的两块膝盖骨,企图令他永远不能离开魏国为他国所用。但孙膑想办法联系上了齐使,并由齐使掩护逃到齐国,受到齐国将军田忌和齐威王的尊重和重用。孙膑以围魏救赵之计大败魏军于桂陵,以减灶之计致魏军主力被歼灭,魏军从此再也无力发动大规模战争,魏国的衰落,孙膑是关键人物。

信陵君魏无忌为魏昭王之子,魏安釐王之弟。因贤德为士人们拥戴,门客三千,众诸侯因为信陵君的缘故,十余年都不敢出兵攻伐魏国。长平之战后,秦国又围攻赵国都城邯郸,赵国向魏国求援,安釐王惧怕秦国不敢出兵,信陵君的姐姐是赵惠文王的弟弟平原君的夫人,于是信陵君偷了可以调动晋鄙军队的兵符,领兵去援助赵国,邯郸得救。这就是窃符救赵。十年之后回归魏国,为上将军,联合五国击退秦国将领蒙骜的进攻。编著有《魏公子兵法》。

国君称号 | 名字 | 在位时长 | 在位年限 | 简介 |

魏武子 | 犨 | 为晋公卿 | 不详 | 毕万之子,公元前656年,随公子重耳逃亡,十九年后回国 |

魏悼子 | 寿余 | 为晋公卿 | 不详 | 二世,约公元前614年开始治理魏,将治所迁至霍邑 |

魏昭子 | 绛 | 为晋公卿 | 不详 | 三世,将治所从霍地迁至安邑 |

魏嬴 | 嬴 | 不详 | 不详 | 四世,史均无记载其有卿大夫传位 |

魏献子 | 舒 | 为晋公卿 | 不详 | 五世,晋顷公十二年(公元前514年)主持国政 |

魏简子 | 取 | 为晋公卿 | 不详 | 六世 |

魏襄子 | 侈,曼多 | 为晋公卿 | 不详 | 七世,联合赵鞅攻打范氏、中行氏 |

魏桓子 | 驹 | 为晋公卿 | ?—前446年 | 八世,联合韩康子、赵襄子消灭了知伯,瓜分其领地 |

魏文侯 | 斯 | 38年 | 前424年-前387年 | 九世,魏国开国之君,李悝变法,战国第一位霸主 |

魏武侯 | 击 | 16年 | 前386年-前371年 | 十世,联合韩、赵灭晋 |

魏惠王 | 䓨 | 52年 | 前370年-前319年 | 十一世,又称梁惠王,迁都大梁,逢泽之会,桂陵之败,马陵之败 |

魏襄王 | 嗣 | 23年 | 前318年-前296年 | 十二世,两次与诸侯合纵抗秦 |

魏昭王 | 遫 | 19年 | 前295年-前277年 | 十三世,秦将白起斩杀魏、韩联军24万于伊阙 |

魏安釐王 | 圉 | 34年 | 前276年-前243年 | 十四世,其弟魏无忌为信陵君 |

魏景湣王 | 增 | 15年 | 前244年-前228年 | 十五世 |

魏王假 | 假 | 3年 | 前227年-前225年 | 十六世,秦军水淹大梁,魏灭国 |

参考文献 | ||||

安邑遗址,又称夏县禹王城,位于山西省运城市夏县西北部,坐落在层层高起的坡地上,是东周时期魏国都城遗址,全国重点文物保护单位。安邑遗址由大、中、小三座古城和一座夯土台组成。平面呈梯形,北窄南宽,北垣长2100米,西垣长4980米,南垣长3565米,东垣北段长1530米,墙基宽11.5米到22米,垣外有护城河遗迹。小城位于大城中央区,平面呈南北长方形,城垣总长大约3270米,推测为魏都的宫城,禹王台在小城东南角外,台面约为方形,东西长大约65米,南北70左右。遗址上辛庄村北出土有各类陶范,有农具范、构件范、货币范以及筒瓦、板瓦等,年代为战国中晚期。

山西省运城市芮城县,即西周时期的魏城,也是魏氏最早的封地,在芮城北约3公里车程,还残存有一段荒芜的古城墙,即魏国城池的遗址。

魏国长城遗址,分布于今天华阴市、大荔县、韩城市境内。遗址南起华山朝元洞西,依地势蜿蜒向北,经大荔、澄城、合阳县,终于韩城市北黄河西岸,全长二百余公里,是战国时期魏国抵御秦国修筑的军事工事。长城遗址残迹华阴市境内有八处,共约五千米。华山的朝元洞西有城墩遗址。红岩、城南、河湾、西关等村落附近有残垣。其中城南村东边一段,长365米,残高有7米,底部最宽处9.2米,有堡寨和烽火台遗迹。长城均用细土夯筑,坚实且保护完好。1996年,魏长城遗址被国务院公布为第四批全国重点文物保护单位。魏国迁都大梁后,也修筑了长城,今天残留的遗址还有今河南郑州、新密市两处。郑州青龙山长城遗址位于市区东圃田乡,自西北向东南方向,约3公里长。新密市长城遗址位于市区西北方向,南北走向,现存有5.5公里。长城墙基宽2.5米,高2.5米,青石砌筑。为防御强秦所修建。

晋武帝太康二年(公元281年),河南省汲县出土的战国时期魏国墓葬里,发现了由魏国史官编撰的魏国编年史,即《竹书纪年》。

从1975年到1976年,湖北省云梦县睡虎地发掘出十二座从战国至秦的小型墓葬群。第十一号墓主人名字叫喜,秦始皇时期做过安陆御史、郡令史和狱更等官职。他的陪葬品里有一批秦简,经过整理,其中一个部分叫《为史之道》,共有五十一支竹简,内容是有关统治阶级处世哲学之词语。在这部分竹简的末尾,附抄了两条魏国的法律条文《魏户律》《魏奔命律》,这两条律文颁布于魏安釐王二十五年(公元前252年)。

咸阳西塔儿坡砖厂发掘的秦代青铜器窖藏中,曾出土带有铭文的青铜器,其中两件为安邑下官锤和修武府温杯,安邑和修武,都是魏国地名,表明这是魏国的器物。另有“安邑二釿”的铜布币为魏国钱币。

1950年,新中国成立后第一次大规模古墓葬发掘工作在河南辉县进行。在辉县的固围村发掘出三座规模宏大的春秋战国墓葬,《辉县发掘报告》称该墓葬群属于公元前3世纪,所出土的梁正币是魏惠王迁都大梁后所铸造,固围村1号、2号大墓均出土有带“梁”字圆跨布,以大墓规格看,这是一组魏国贵族大墓,很可能是魏王陵,墓主人可能为魏惠王或魏襄王,亦有可能是魏王室的异穴合葬墓。墓葬被盗掘严重,只出土有少量青铜器、玉器、梁字货币、陶器等。

李悝变法:《汉书·艺文志》有《李子》三十二篇,详细记载了李悝变法,被列为法家之首,可惜内容多已失传,只有关于农政和刑法两项措施,保存了下来,今天还能了解其梗概。

[b]《杂法》六个方面:轻狡、越城、博戏,借假,不廉,淫侈,逾制。

[c]惠王之所以身不死,国不分者,二家谋不和也。若从一家之谋,则魏必分矣。——《史记·魏世家》

[d]长平之战:秦赵于公元前260年进行的战争,主战场因在赵国长平(今山西省晋城市高平市)得名,秦军斩杀、俘虏、坑杀赵军超过四十万人。

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。