简介

上海博物馆人民广场馆占地面积1.1万平方米,建筑面积3.8万平方米,地下二层,地上五层,高29.5米,总投资5.7亿元。人民广场馆是方体基座与圆形出挑相结合的建筑造型,具有中国“天圆地方”的寓意。人民广场馆现有十个艺术陈列专馆、四个文物捐赠专室和三个特别展览厅。人民广场馆定位以特展、主题展为主,重点举办馆藏轮展、文化主题展,并引进国内外大型特展。东馆总建筑面积113200平方米,有地上六层,建筑高度45米;地下二层,埋深12.9米。东馆采用“外柔内刚”的形体与西馆“天圆地方”呼应。设置了丰富的公共空间。通过影院、文创展示、学术报告厅、青少年体验馆等场所。东馆展陈将以常设展为主。

作为一座大型的中国古代艺术博物馆,上海博物馆的收藏、研究、展览和教育以中国古代的艺术品为重点,馆藏文物近102万件,其中珍贵文物14万余件。包括青铜、陶瓷、书画、雕塑、甲骨、符印、货币、玉器、家具、织绣、漆器、竹木牙角、少数民族文物等31个门类,尤以青铜、陶瓷、书画最为突出。著名文物有玉神人、大克鼎、晋侯稣钟、《苦笋帖》、商鞅方升、缂丝莲塘乳鸭图等。

上海博物馆1956年成立考古组,1971年改组为部,致力于考古研究,并与多家出版机构联合出版了《城镇之路》《南宗正脉》《金玉华年》等大型图录和专著,参与创办了《上海博物馆集刊》《 上海文博》《文物保护与考古科学》三大期刊。经过多年发展,目前上海博物馆先后获得首批国家一级博物馆和首批全国古籍重点保护单位、上海市“中华文化走出去”“银鸽奖”等荣誉,取得了中国博物馆影响力排名前三的成绩。

历史沿革

旧馆时期(1952-1991年)

1951年4月,上海市文物保管委员会筹备建设博物馆,在1952年12月21日博物馆建成开馆。建馆初期,馆址在南京西路325号(原跑马厅大厦)。1953年7月,由于机构调整,上海博物馆划归上海市文化局领导。并在1959年迁至河南南路16号(原中汇银行大厦)。1960年,上海博物馆建立了中博物馆系统成立的第一个实验室——文物保护技术科学实验室,同年9月,市文管会与上海博物馆合署办公,两块牌子,一套班子;1972年起,上海博物馆开中国博物馆风气之先,将综合陈列改为中国青铜器、中国陶瓷、中国绘画等专题陈列,奠定了上海博物馆常设陈列的基本模式。1987年1月,上海博物馆升格为副局级单位;1988年10月,上海市文物管理委员会恢复独立建制,上海博物馆仍旧划归市文管会领导。1991年,在龙吴路1118号建造4000平方米文物仓库。1992年,上海博物馆在虹桥路1286号建立分馆——中国钱币馆。

新馆时期(1991年至今)

人民广场馆

由于河南南路旧馆硬件条件较差,很多馆藏品无法展出。虽然经过80年代基本展陈的改建,但旧馆的条件依然无法适应发展的需要,1991年中共上海市委和上海市人民政府决定上海博物馆建造新馆,选址在人民广场中轴线南侧——人民大道201号,与市政府大厦遥遥相对。1993年开工,人民广场馆建设开工,在1995年局部建成,试行开放,1996年10月12日,经过37个月的建设,上海博物馆全面竣工,举行开馆仪式。

东馆

2016年,上海博物馆启动东馆建设,上博东馆位于位于浦东新区花木板块,西临杨高南路、北至世纪大道、东面是丁香路,与上海科技馆、东方艺术中心隔街相望。2023年4月14日,上海博物馆东馆进入内部精装阶段。上博东馆有大小展厅20余个,还设有大量教育体验场地,展示陈列区面积达3.36万平方米,计划于2023年年底前后建成开放。

北馆

2022年12月21日,上海博物馆发布《上海博物馆“大博物馆计划”(2022-2025)》,力争在2025年启动建设北馆,北馆将位于杨浦滨江地带,是以长江口二号古船为核心的考古主题博物馆。

设计布局

人民广场馆

人民广场馆一楼

上博东馆总建筑面积113200平方米,有地上六层,建筑高度45米;地下二层,埋深12.9米。东馆采用“外柔内刚”的形体与西馆“天圆地方”呼应,建筑设计立足城市空间整合的视角,形态上采用规整的长方形,建筑表皮犹如水墨长卷,整体犹如精美之中华印玺。整个建筑的设计以人为本、以文物为中心,改进了常见的封闭式流线设计,在不同位置设置敞开式的休闲边厅以及室外露台和花园,凸显建筑空间与城市空间的交流互动。

上博东馆在较大体量的建筑中设置了丰富的公共空间。通过影院、文创展示、学术报告厅、青少年体验馆等场所。东馆首层围绕38m通高的中央大厅布置了青铜馆、大型特展厅等高大、无柱的展厅。北侧布置主入口,南侧布置贵宾入口,西侧布置库区、行政办公及业务研究人员的独立出入口。东侧和北侧的“L”型过厅则集中布置了入口安检和文创展示等各类公共服务用房。二层至四层以开放的文博广场为中心环绕布置核心展厅。三层东北角通过析架结构悬挑打造360·全景餐厅五层围绕屋顶中式园林,设有图书阅览、业务研究用房等博物馆内部办公集中在六层,可向下俯瞰屋顶园林。地下一层、二层为停车、后勤及设备用房。

陈列展览

常设展览

中国古代青铜馆

中国古代青铜馆展厅位于博物馆一楼,面积1200平方米,陈列精美青铜器400余件,有商鞅方升、秦公鼎、秦公镈等著名文物。陈列分为七大部分:“萌生期青铜器”、“育成期青铜器”、“鼎盛期青铜器”、“转变期青铜器”、“更新期青铜器”、“边远地区的青铜艺术”、“中国青铜器的冶炼和铸造”,完整地反映了公元前21世纪至公元前3世纪中国古代青铜艺术的发展历史。

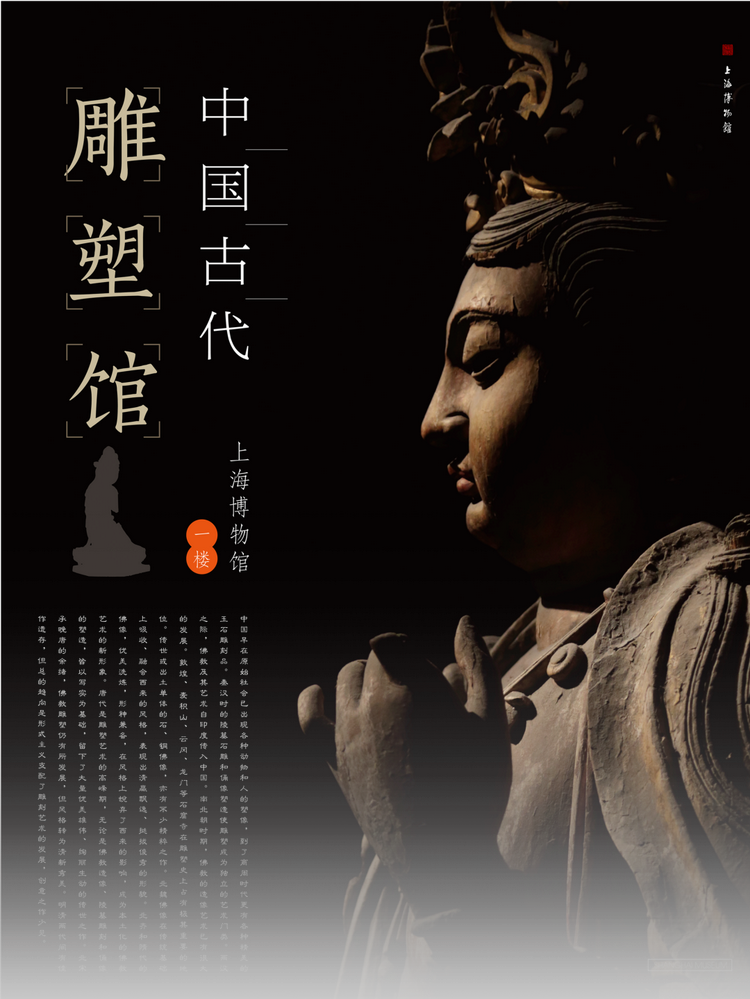

中国古代雕塑馆

古代雕塑馆展厅位于博物馆一楼,面积640平方米,展出上起战国、下至明代的雕塑精品120余件,有石狮、佛鎏金铜立像、释迦牟尼佛石像等著名文物。陈列分为四大部分:“战国秦汉时期的雕塑”、“魏晋南北朝隋代时期的雕塑”、“唐五代时期的雕塑”、“宋元时期的雕塑”。其中佛教造像雕塑约占展品总数的80%,为雕塑馆的特色。

中国古代陶瓷馆

古代陶瓷馆展厅位于博物馆二楼,面积1300平方米,陈列新石器时代至清末陶瓷精品500余件。有钧窑月白釉出戟尊、景德镇窑珊瑚红地白竹纹碗和景德镇窑素三彩鸭熏等精品。陈列分为七部分:“新石器时代陶器”“商周原始瓷的出现及汉魏(吴)、两晋、南北朝的陶瓷”“唐代彩色釉陶器的盛烧和唐五代瓷器的发展”“百花争艳的宋、辽、金、元陶瓷”“宋、元、明、清景德镇瓷器”“明清景德镇以外地区的陶瓷器”“制瓷作坊与窑炉”,全面反映了中国古代陶瓷的发展历史。

中国历代书法馆

中国历代书法馆展厅面积600平方米,集中了各个时期的书法名作,展出约60件书法精品,其中有妙法莲华经、明文徵明行书咏文信国事卷等,陈列分为五大部分:“篆书书艺与隶书书法”、“晋唐书法”、“宋代书法”、“元代书法”、“明代书法”、“清代书法”,系统地展示了中国书法艺术的历史轨迹。

中国历代玺印馆

中国历代玺印馆位于博物馆三楼,面积380平方米,以中国印章艺术的发生发展为线索,展出西周至清末的玺印篆刻近500件,其中有赵之谦“潘祖荫”石章、鎏金虎镇、“鲁肃印信”铜印、威烈将军印等著名文物。陈列分为五个部分:“早期的古玺印”、“秦汉规范的确立与延续”、“唐宋金元官私印的新样式”、“明清文人篆刻的兴起和繁盛”、“明清印材与印钮雕刻”,展示了中国印史的悠久历程和各个时期印章的不同风貌及其深厚的艺术内涵。

中国历代绘画馆

中国历代绘画馆位于位于博物馆三楼,面积1200平方米,共陈列历代绘画精品120余件,从唐代至近代,各种绘画门类均有所体现,其中有明唐寅柳桥赏春图轴、明文徵明寒林晴雪图轴、元赵孟頫、崔复的吴兴清远合卷等知名作品。展厅按时间序列分为七个部分:“唐宋时代绘画”、“元代绘画”、“明前中期绘画”、“明后期-清前期绘画(明万历-清康熙)”、“清中期绘画(雍正-嘉庆)”、“清晚期绘画(道光-宣统)”、以及“两塗轩”珍藏书画,反映出中国绘画的悠久传统和深厚底蕴。

中国明清家具馆展厅

中国明清家具馆位于博物馆四楼,展厅面积700平方米,展出明清时代中国家具精品100多件,著名的有剔红九龙纹宝座和铁力木四出头官帽椅等,反映了明清时期中国古代家具制作工艺的鼎盛面貌和艺术风格。该陈列还复原了明清时代的厅堂与书房以再现古代家具的使用场景。

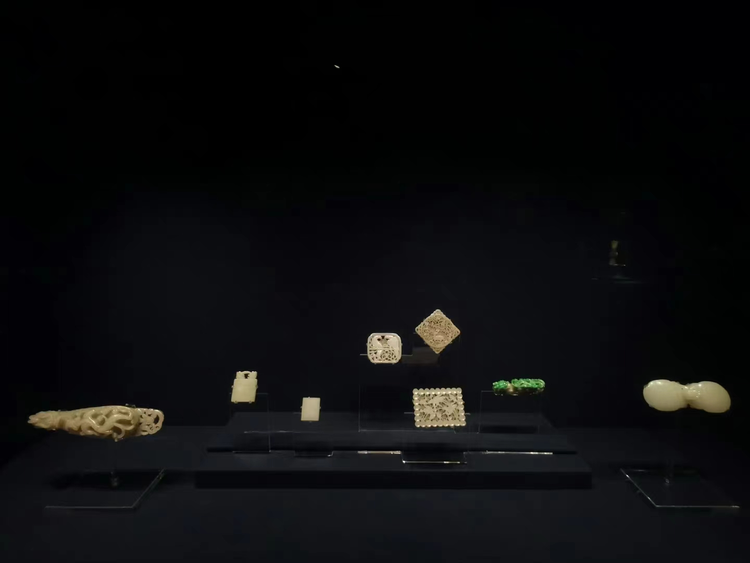

中国古代玉器馆

中国古代玉器馆展陈面积500平方米,展出从新石器时代至清代的玉器精品约300件,其中有玉兔支神、神面鸟纹玉斧、玉神人等精品。陈列分六大单元: “神秘奇幻的史前玉器”、“灵动不拘的春秋战国玉器”、“端庄典雅的夏商西周玉器”、“雄健瑰丽的汉晋玉器”、“清新多元的唐宋辽金玉器”、“炫巧争艳的元明清玉器”,大致反映出8000年中国玉文化的发展面貌。

中国历代钱币馆

中国历代钱币馆位于博物馆四楼,面积740平方米,展出文物3300余件,其中有大泉当千、马蹄金、齐大刀等著名钱币,展览以中国古代钱币发展的历程为线索,集中展现了中国货币发生、发展和中外经济文化交流的历史概貌。同时该馆专辟“施嘉幹钱币专室”和“杜维善、谭端言中亚古币专室”,专题陈列著名钱币收藏家施嘉幹先生及杜维善夫妇捐赠的相关藏品。

中国少数民族工艺馆

中国少数民族工艺馆位于位于博物馆四楼,面积700多平方米,展品近600件,有土家族绣花鸟纹女服和傣族锤花人物故事银罐等著名少数民族工艺品。陈列分为六个部分,展出中国境内各少数民族的服饰工艺、染织绣、金属工艺、雕刻工艺、漆器与藤竹编和面具艺术,表现了中国少数民族悠久绚烂、丰富多样的造物文化与艺术审美。

特别展览

上海博物馆每年举办5-8个特展,展览主要内容为中国传统文化和对外交流文化,以及与国外博物馆合作办展。

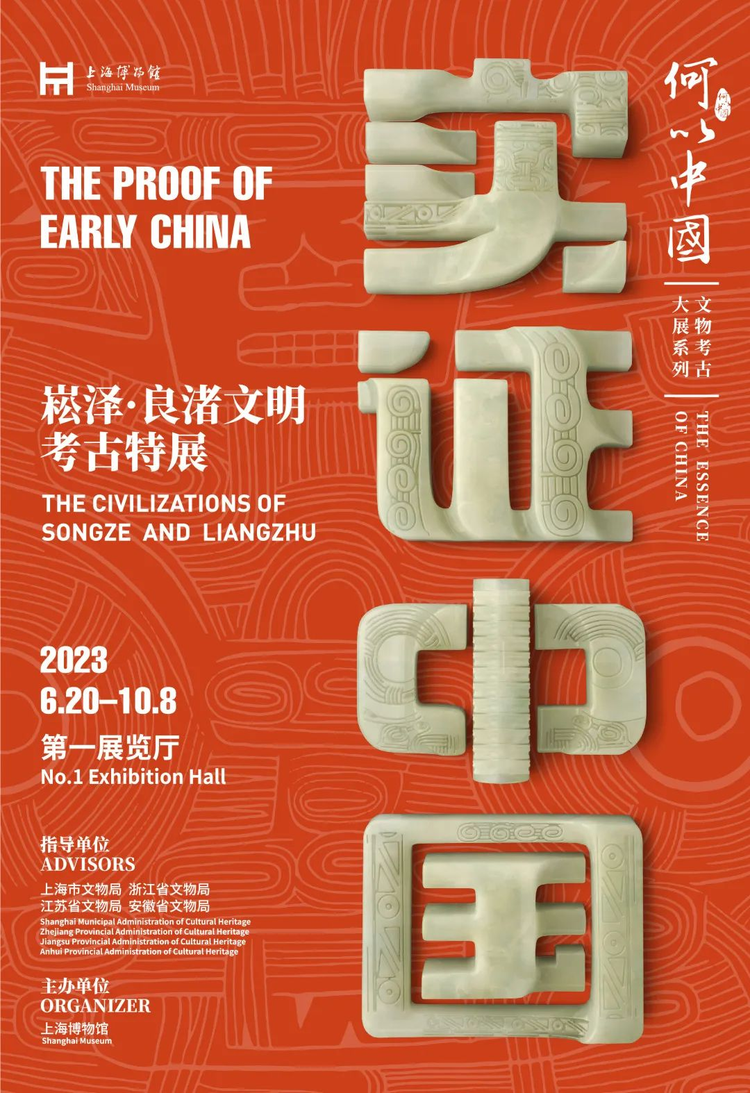

实证中国:崧泽•良渚文明考古特展

展览由上海博物馆策划主办,由上海市文物局、浙江省文物局、江苏省文物局、安徽省文物局共同指导,是中国首次举办的、规模最大的长江下游史前考古文明大展。展览于2023年06月20日至2023年10月8日,展览从古国、稻作、手工业和玉器四大版块讲述“文明”的故事,展品汇聚全国19家博物馆、考古机构珍藏的出土文物358件,其中,90%以上为珍贵文物,三分之一以上为首次亮相的最新考古成果。

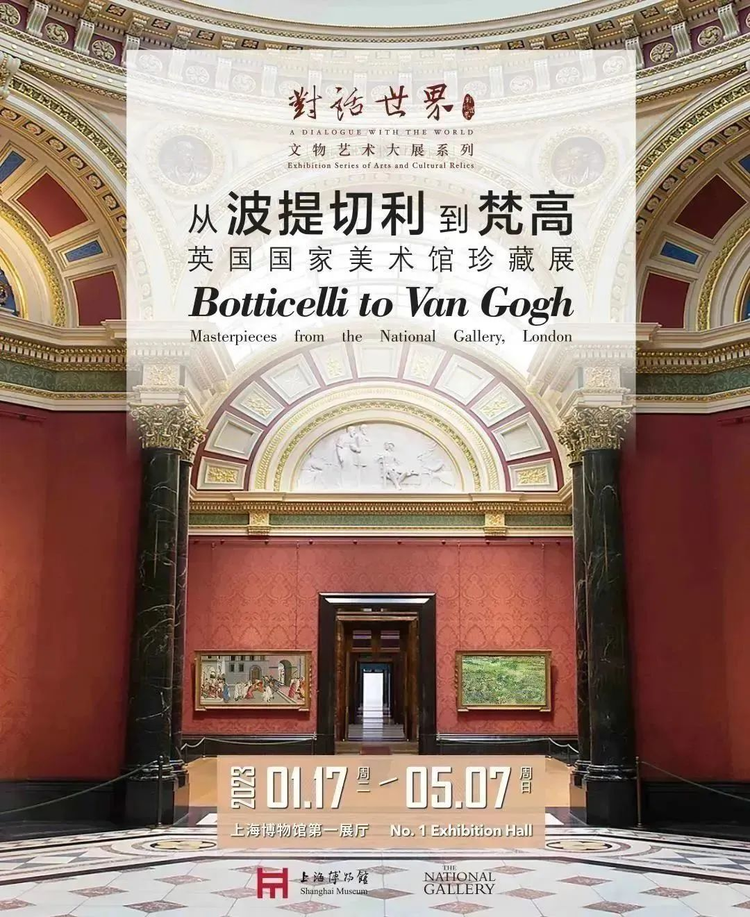

从波提切利到梵高:英国国家美术馆珍藏展

“从波提切利到梵高——英国国家美术馆珍藏展”由上海博物馆携手英国国家美术馆经过两年多精心筹备,于2023年1月17日至5月7日举办,观众可以在展览中欣赏到波提切利、拉斐尔、提香、戈塞特、卡拉瓦乔、普桑、克劳德、凡·代克,伦勃朗、卡纳莱托、康斯特布尔、透纳、塞尚、高更、马奈、莫奈以及梵高等艺术史中如雷贯耳的大师杰作;了解到意大利文艺复兴、北方文艺复兴、威尼斯画派、样式主义、巴洛克、荷兰画派、洛可可、古典主义、浪漫主义、印象派、后印象派等熠熠生辉的艺术流派。

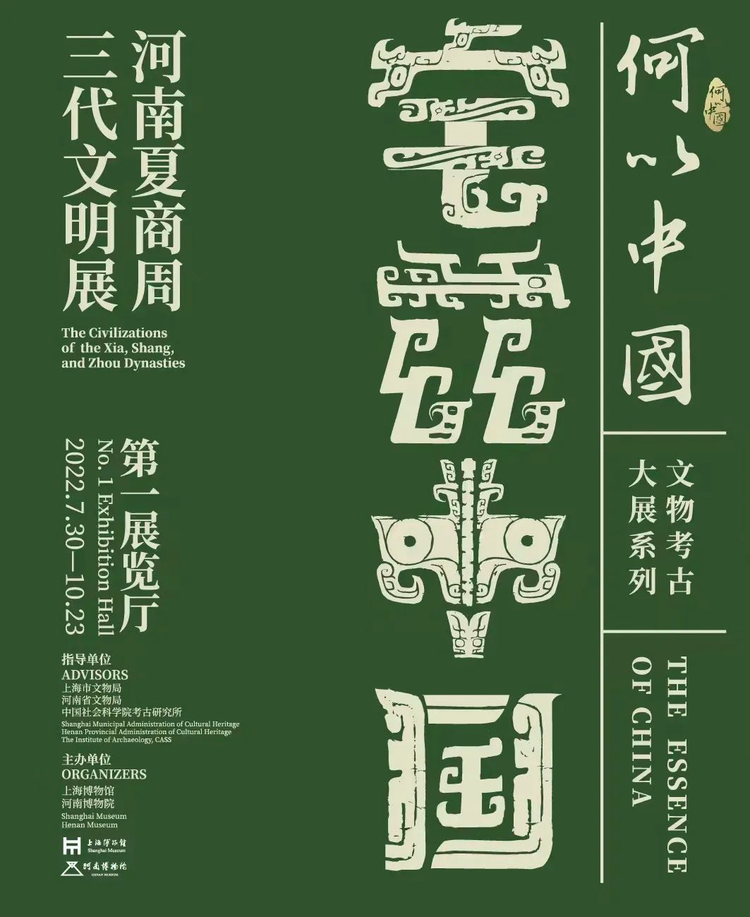

宅兹中国:河南夏商周三代文明展

展览作为上海博物馆“何以中国”文物考古大展系列首展,展于2022年7月30日至2022年11月10日,展览以夏商周三代文明为主题,以文物为点、以时间为线、以王都为面,带领观众顺着历史的轴线溯源而上,回到夏商周时期的中原地区,探寻先秦时期波澜壮阔文明的神采与魅力。除上博本馆馆藏部分精品之外,首次汇集了河南博物院、河南省文物考古研究院、中国社科院考古研究所等共计20家博物馆和考古机构收藏的文物217件(组),其中珍贵文物127件(组),一级品67件(组),涉及89个考古遗址。

馆藏文物

玉神人

玉神人高10.3厘米,是传世文物,位于中国古代玉器馆。玉神人品相完好,玉质晶莹剔透,制作工艺高超,在海内外目前仅此一件。其头戴平顶冠,两耳饰环,双手置于胸前。玉神人是石家河文化玉器的代表作,距今约四千多年,是罕见的品相完好的全身玉人像。一般认为这是正在作法、通神的古代巫师形象。

大克鼎

大克鼎高93.1厘米,口径75.6厘米,重201.5千克,铸造于公元前10世纪末的西周时期,于光绪中期陕西省扶风县法门镇任村出土,由潘达于女士在1951年10月9日捐赠,位于中国古代青铜馆。大克鼎腹内壁的290字铭文记载了作器者为“克”,“克”是一名管理周王饮食的官员,周王授予克的职责是上传下达王的命令。大克鼎整器威严厚重,口沿下装饰变形兽面纹,腹部宽大的纹饰波澜起伏而富有节奏感,蹄足上部饰有浮雕兽面。每组变形兽面纹间、足部的兽面纹鼻梁皆设宽厚的扉棱。纹饰线条质朴简洁,有别于商代晚期以来华丽繁缛的青铜器装饰风格,鼎中的铭文内容分为两段,一是克对其祖师华父的称颂,二是详细记载了周王册命克的仪式以及赏赐的内容。这篇铭文是研究西周社会政治、经济的重要资料,也是西周书法艺术中的皇皇巨篇。

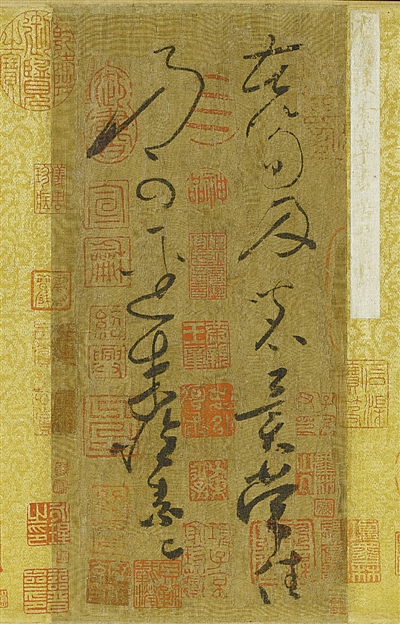

《苦笋帖》

《苦笋帖》,是唐代怀素的作品,是迄今传世怀素作品中一件没有争议的真迹,位于中国历代书法馆。帖为绢本,纵25.1厘米,横12厘米。帖前有乾隆引首“醉僧逸翰”四字;帖后有宋米友仁、聂子述,明项元汴,清李佐贤等题跋;又有宋“宝庆改元(1225年)九月九日重装。松题记”款,据专家考证,应为《兰亭续考》编者俞松所书。钤有“绍兴”“内府图书之印”“欧阳玄印”,以及项元汴、乾隆内府诸印。

《苦笋帖》两行14字“苦笋及茗异常佳,乃可迳来。怀素上”,笔法俊健,墨彩如新,运笔如骤雨旋风,飞动圆转。清吴其贞《书画记》评此帖:“书法秀健,结构舒畅,为素师超妙入神之书。”观此帖,亦有如宋周越“观怀素之书,有飞动之势,若悬岩坠石,惊电遣光也”之感,是怀素传世书迹中的代表作。

商鞅方升

商鞅方升全长18.7厘米,容积202.15毫升,是战国晚期(公元前275年—前222年)秦国的文物,大致于晚清时期出土于陕西蒲城县,现位于中国古代青铜馆。商鞅方升外壁刻有75字铭文,分为商鞅和秦始皇两次所刻。铭文大意讲,秦孝公十八年,大良造商鞅颁布量器的标准容量。前壁的“重泉”为县名,在今陕西蒲城县南。左壁的“临”是地名,在今山西临县。这是商鞅方升两次所置之地。底部铭文是秦始皇二十六年统一度量衡的诏令。

缂丝莲塘乳鸭图

缂丝莲塘乳鸭图画心纵107.5厘米,横108.8厘米,是南宋画家朱克柔的作品,由庞维谨、庞增和、庞增祥于1952年捐赠,现位于中国历代绘画馆。受院体画派影响,缂丝莲塘乳鸭图以春夏间生趣盎然的莲塘实景绘成缂丝底稿。图中绿头双鸭浮游于萍草间,尾有乳鸭相随,旁有白鹭一对。翠鸟、红蜻蜓和水黾点缀其间。青石,质感凝重。周围荷花、芙蓉、百合、慈姑、白莲、营草,玉簪等和芦苇等花草环绕,色彩雅丽,线条精谨。全幅以彩线缂织而成,色彩丰富,层次分明,花卉虫鸟惟妙惟肖。缂丝技法主要有“合花线”配合长短戗缂、掺和戗缂和平缂等。纬线密度极高,一般在80~120根/厘米,局部可达140根/厘米。整幅画面所缂丝缕细密适宜,技法高超,因其于宋缂丝技法中独树一帜,被后世赞为“朱缂法”

高逸图卷

高逸图卷为绢本,纵45.2厘米,横168.7厘米,是唐代孙位的唯一存世作品,现位于中国历代绘画馆。高逸图卷表现魏晋时期非常流行的“竹林七贤”故事,其构图与南京西善桥东晋墓砖刻《竹林七贤图》一脉相承,以竹石为背景点明主题,画面人物残存四人,自右而左为王戎、刘伶、山涛、阮籍,在长卷式的画面上,主体人物是四个封建士大夫分别坐于华丽的毡毯上,每人身旁都有一名小童侍候。此图笔法紧劲连绵,设色渲染精妙细腻,人物形象生动。千年以来,此图虽历经磨难,但流传有序,保存基本完好。

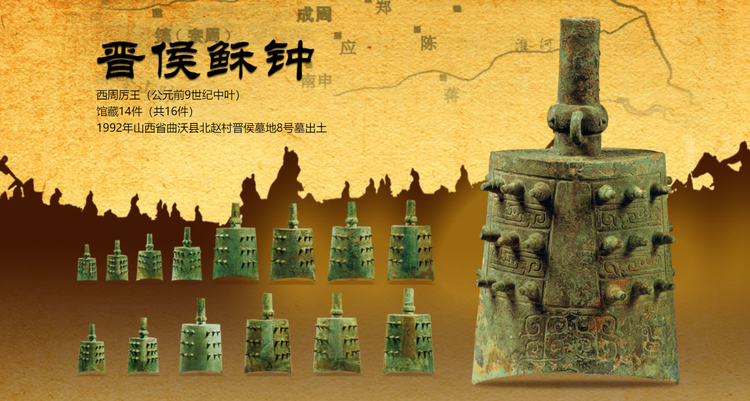

晋侯稣钟

晋侯稣钟编钟分两组,三种式样,每组8枚,均大小成编,一组即一肆。大钟为一组,高分别为49、49.8、52、44.7、32.7、30、25.3、22厘米,纹饰浅而细,小型为一组,高分别为50、49.5、51、47.6、34.8、29.9、25.9、22.3厘米。皆为甬钟,是西周厉王(公元前9世纪中叶)的文物,位于中国古代青铜馆。晋侯稣钟于1992年在山西省曲沃县北赵村晋侯墓地出土,共16件,大小相次,排编成两列音阶与音律相和谐的编钟。共刻铭文355字,西周青铜钟铭文以利器刻錾,此为首例。铭文记载了晋侯稣随周厉王亲征东方夙夷的事件,为史书所阙载,是对西周史料的重要补充,同时也可据此推算西周历谱。

学术科研

上海博物馆注重学术研究,于1956年成立了上海博物馆考古队,对广富林遗址、青龙镇遗址、崧泽遗址、福泉山遗址、元代水闸遗址进行考古发掘,其中青龙镇遗址发掘工作取得重大突破,为探索海上丝绸之路考古增添了新依据,也是上海千年城镇史的重要实证,被评为“2016年度中国十大考古新发现”。

如今,上海博物馆下设有青铜研究部、陶瓷研究部、书画研究部、工艺研究部、考古研究部、文物保护科技中心、文化交流办公室等部门,积极开展各类专题讲座,致力于加强博物馆的文物保护与学术研究。

经过了多年发展,与多家出版机构联合出版了《城镇之路》《南宗正脉》《金玉华年》等大型图录和专著,参与创办了《上海博物馆集刊》《 上海文博》《文物保护与考古科学》三大期刊,为中国历史文化研究做出了卓越贡献,为文物的保护提供科学依据和技术支持。

文化活动

社教活动

上海博物馆充分利用自身文物资源开展社教活动,累计开展海上生民乐——上海博物馆建馆70周年文物民乐展演、“美术的诞生”特展戏剧《安格尔》和“中法印象”奇妙夜:法国百合室内组合音乐会等艺术欣赏活动。通过多种方式开展社教。

为了让上海博物馆走到上海市民身边,让人们参与其中,博物馆举办了许多活动,如在上海博物馆文物保护科技中心开展“市民进上博,非遗新体验”活动和2019年“文化和自然遗产日” 上海博物馆非物质文化遗产展示活动。在观众活动中心和博物馆内的展馆,开展了多次体验工坊活动,如六一节,读书天——做个古籍小专家、“上海博物馆银发课程:汉字密码“泉水深流”和上海博物馆银发课程:印章里的中国故事等,成功让观众更加深入参与学习文物知识。

对外交流

对外交流是上海博物馆的特色,70年代,上海博物馆开始组织专业交流,举办学术讲座和国外来沪展览;80年代,随着改革开放形势的发展,上海博物馆积极开辟对外文化交流新领域,组织出国文物展览、中外联合展出、文物借展、中外合作出版、交换出版物、参加或组织国际学术讨论会,使对外文化交流的内容和形式有很大发展。如今在上海博物馆举办的展览中,出境展占有·一定的比例。

上海博物馆坚持对外交流办展,如在韩国国立中央博物馆的“牛年中韩生肖展”“中国古代青铜文明”展、“漆,髹饰亚洲”展,以及在阿布扎比卢浮宫博物馆的“龙与凤——中国与伊斯兰世界的千百年艺术交融”展,助推了中国文化宣传吗,促进中外文化交流。

文创设计

上海博物馆积极推进文创产品的设计研发,设立有文化创意中心和,始终坚持“把文物带回家”的宗旨,致力于通过文化创意传播中华传统文化,促进中华文化的创造性转化和发展,推出品牌化、典型化、艺术化、民族化的文化创意产品。

依托博物馆的藏品研究、展览策划、教育活动等开发特色,上海博物馆开发了大量的文创产品。与迪士尼合作,上海博物馆开发了博物“奇”趣系列文创品,涵盖玩具、钥匙扣、帆布包、T恤、卫衣、水杯、手帐等6大类75个种类。在“大英博物馆藏百物展——浓缩的世界史”期间,上海博物馆文创中心自主设计研发了共160种涵盖衣食住行等生活各方面的“文创产品”,包括与展览相关的蛋糕、咖啡、曲奇饼干等可以吃的文创产品等。

所获荣誉

2008年3月1日,上海博物馆成为首批全国古籍重点保护单位。

2008年05月18日,上海博物馆成为首批全国一级博物馆。

2010年起,国家文物局对全国83家国家一级博物馆进行了综合评估,上海博物馆综合得分连续五年排名第一。

2018年10月,上海博物馆被评为全国中小学生研学实践教育基地。

2017年4月13日,上博考古的负责的上海青浦青龙镇遗址考古发掘被评为“2016年度中国十大考古新发现”。

2021年10月,上海博物馆的上海青龙镇遗址出土文物保护修复项目被国家文物局评选为“2021全国优秀文物藏品修复项目”。

2022年9月4日,在第九届中国博物馆及相关产品与技术博览会”,上海博物馆获得上海市“中华文化走出去”“银鸽奖”等荣誉。

2023年1月7日,上海博物馆入选2022年度全国热搜博物馆百强榜单,排名第五。