五胡乱华是发生在十六国和南北朝时期的重要历史事件。西晋末年至北魏统一北方之前(公元304年—公元439年),匈奴、鲜卑、羯、羌、氐等少数民族先后入主中原,割据中国北方,共历时一百余年,史称五胡乱华。

本页面主要目录有关于五胡乱华的:历史背景、事件进程、历史影响、历史争议、历史评价、主要政权、影视作品等介绍

五胡乱华是发生在十六国和南北朝时期的重要历史事件。西晋末年至北魏统一北方之前(公元304年—公元439年),匈奴、鲜卑、羯、羌、氐等少数民族先后入主中原,割据中国北方,共历时一百余年,史称五胡乱华。

本页面主要目录有关于五胡乱华的:历史背景、事件进程、历史影响、历史争议、历史评价、主要政权、影视作品等介绍

五胡乱华

Uprising of the Five Barbarians

公元304年—公元439年

中国北方

李雄、刘渊、石勒、冉闵、苻坚

西晋经过八王之乱后国力衰弱,给了北方少数民族可乘之机

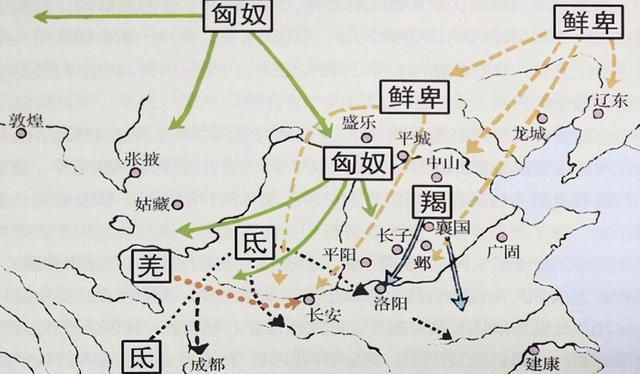

西晋灭亡,中国开始了300年的动乱和分治

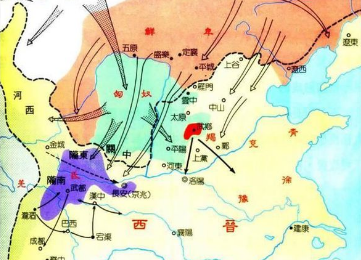

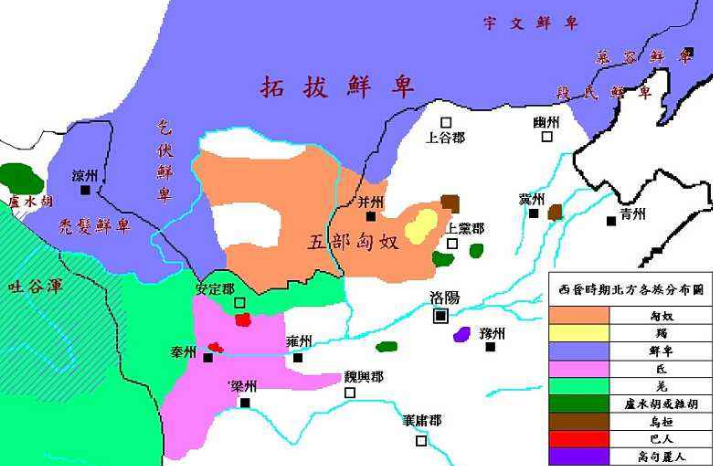

胡人经过长时间的人口迁移,在中原地区以扎稳脚跟。八王之乱后期,匈奴刘渊据平阳、氐人李雄据成都,晋室已告分裂。惠帝永兴元年(公元304年),刘渊叛晋,自称汉王。怀帝永嘉二年(公元308年),匈奴刘渊自立于平阳,建立汉国。两年后,其子刘聪继位,派刘曜率兵攻洛阳。永嘉五年(311年),刘聪再派王弥、刘曜、石勒攻洛阳,城陷,并掳怀帝北去,史称“永嘉之乱”。次年,安定太守贾疋迎立秦王业为太子却传来怀帝遇害消息。司马邺遂登位为愍帝,改元建兴,都长安。建兴四年(公元316年),匈奴刘曜陷长安,愍帝出降,被掳至平阳,西晋亡。中原地区的世家贵族纷纷南迁,在南方建立起了东晋。永嘉之乱后,北方五胡民族相继建国。除早已建国的刘渊。山西、山东则为羯人石勒所据,建立后赵。鲜卑本居塞外,日渐强大;酋长檀石槐统一鲜卑各部,划为三部。慕容氏居于幽州、段氏居辽西、宇文氏居辽东、拓跋氏居漠北。后来,慕容氏与拓跋氏相继入主中原,分别建立前燕及代国(北魏)。至于氐、羌,氐人李雄于惠帝末年建“成”国,后改国号“汉”;不久,氐人苻健一族建前秦,都长安。前秦君主苻坚统一北方后发动了淝水之战,结果招致大败,国破身亡,北方又陷入混乱。最终,北魏太武帝拓跋焘攻灭各国,再次统一北方。

五胡乱华对中国历史的影响是深远的。首先,它导致了中国社会的动荡和衰落,使得中原地区陷入了长期的战乱和混乱,直到南北朝时期才得以恢复。其次,五胡乱华对中国社会的文化和思想也产生了影响,这些民族的文化和思想与中国传统文化的融合,为后来的文化发展提供了新的动力。

五胡指的是匈奴、鲜卑、羯、羌和氐这五个少数民族。它们都是游牧民族,分布在中原王朝的西北边境地区。从东汉时期开始,这些民族不断向内地迁徙。造成这种情况的原因主要是汉朝对这些民族进行征服,并利用他们的兵力和劳力弥补中原地区的不足。同时,周边其他少数民族的势力变化也促使了一些民族的迁徙。然而,五胡只是一个泛称,实际上乱华的民族不仅限于五胡,还包括其他少数民族。五胡只是其中规模较大、政权较为重要的民族。

两汉以来,不断与西北外族作战,战后基于“柔远人也”的观念,把投降的部落迁入塞内,与汉族杂居。如汉文帝时,晁错建议用重赏厚酬招胡民实边;汉宣帝时,纳呼韩邪“保塞内附”;东汉光武亦曾徙南匈奴数万人居西河。凡此种种,皆为“容胡”措施。东汉末,政府与州郡为挽救战乱的颓势,乃以降服的胡人为兵,保卫疆土。魏晋政府亦继承这“用胡”政策。

五胡盘据中国北部,产生不少危机。匈奴最早内徙,至汉末已散居山西(并州)一带;羯为匈奴别支,居于并州、污庭。曹魏更将匈奴编入军队,增强战斗力。至于羌氐,早在汉时已叛服不常。惠帝末年,凉州、益州杨千万、齐万年之乱,便是由氐、羌人领导。诸族内徙中原,情况十分严重。武帝时,郭钦指出“西北诸郡,皆为戎居”。惠帝时的江统亦强调关中百多万人口中,“戎狄居半”,并州匈奴五部之众,人至千万。随时会引发变乱。

西晋初年,许多胡族已经迁入关中地区和泾渭流域,形成了一个弧形包围晋都洛阳的局势,对晋朝非常不利。因此,在武帝太康初年,侍御史郭钦建议将胡族迁往边疆,并通过汉族人屯田以绝胡患,但武帝没有接纳这个建议。在惠帝元康元年,山阴令江统撰写了《徙戎论》,认为如果不立即迁徙胡族,晋室将岌岌可危。然而,这个建议也没有得到惠帝的采纳。当时的形势已经非常严重,无法逆转,即使要求胡族“各附本种,返回他们的故土”,也是不可能的。而政府允许胡族移入,却没有进行教化,只加剧了胡汉两族之间的矛盾;同时,还将胡族当作兵力。在采取这种胡策略下,胡族对西晋的国力虚实非常清楚,一旦时机成熟,就会起兵造反。

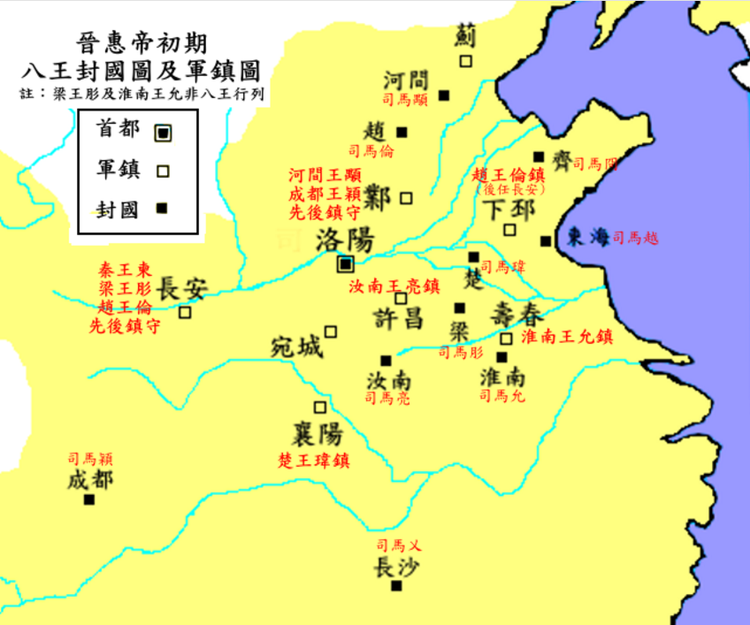

西晋后期天灾不断。先后爆发蝗灾瘟疫,死者无数,造成了大规模的灾民流徙,氐人李特、李雄趁机煽动百姓,起事作乱。而此时的西晋王朝统治集团内部,诸王为争夺中央最高权力,发生了一连串的相互残杀和战争,历时十六年之久,史称“八王之乱”。这场大恶斗给人民带来了无穷的灾难。生产遭到破坏,许多城市被洗劫和焚毁。不少人因饥饿而死。西晋王朝也因此一蹶不振。

汉末以来,胡人不断移入中原,除汉政府鼓励外,尚有一客观因素,便是气候变迁及地理因素。原来在长城以外,由于天气干燥,一向只能畜牧;反之,长城以南则较宜农耕发展。然汉末魏晋时,北方出现了一次“小冰期”,气候变得寒冷。本宜于农耕的华北地区,转为适合游牧生活;而游牧民族原居之处,却不宜居住,故胡人大量南下觅生计。

永嘉三年(309年),匈奴人刘渊起兵反晋,自称汉室之后裔,先称汉王,后称汉帝,建都于平阳。其子刘聪、侄儿刘曜,以及部将王弥、石勒等,都勇猛异常。先后两次南下攻晋。永嘉四年(310年)春夏之交,刘渊派兵攻打洛阳。司马越征调扬州刺史王敦,率军援救京师。七月,刘渊病死,暂时撤军北去。十月,刘聪除掉皇太弟刘乂夺得王位后,重新调遣刘曜率兵四万攻洛阳。同年十一月,司马越为避刘汉锋镝,竟率亲信大臣及精兵出屯许昌,留下晋怀帝和一些老弱大臣,守在洛阳。洛阳宫廷遂无兵守卫。怀帝司马炽怒不可遏,于永嘉五年(311年)正月,密诏征东大将军荀晞讨伐司马越,司马越闻知,于三月病死。王衍率兵扶柩还东海国。汉将石勒得知司马越去世后,立马率领三万精骑追击西晋军,最终在宁平城全歼了西晋二十万主力。自此,西晋再也没有可以抗衡外族的军事力量。

在洛阳的怀帝认为司马越离世是个时机。遂重新对各方镇进行任命。永嘉五年(311年)六月,汉大将刘曜、王弥攻陷京师洛阳。怀帝被俘。汉兵纵兵烧掠,洛阳宫殿被付之一炬。王公士民三万余人被杀。史称“永嘉之乱”或“永嘉之祸”。永嘉之乱时,琅琊王司马睿以安东将军,都督扬州军事,出镇建康,闻愍帝遇害,得北方大族王敦、王导帮助,又拉拢得江东士族如顾荣、贺循、陆机的拥护,于建康即位,是为晋元帝。从此东晋偏安江东,下开宋、齐、梁、陈之局。

刘渊去世后,胡汉的军权分别落于其族人刘耀和大将石勒手中。公元318年,刘聪去世,由于内乱,镇守长安的刘耀借机掌权,改国号为赵,迁都长安。第二年,原汉国的镇东大将军石勒自称赵天王,在襄国(今河北邢台)建都,不久又改称皇帝。为区别二赵,史称刘耀为前赵,石勒为后赵。刘耀建立前赵后,为巩固政权,在关中与陇西一带对氏、羌族多次征战,并将征服的胡人迁移到长安。氏族首领符洪和羌族首领姚弋仲被迫归降。在政治上,前赵采取胡、汉分治政策,大量任用汉人担任官职。前赵与后赵之间为争夺土地和人口而多次发生战争。公元328年,双方在洛阳附近展开大战,刘耀骄傲轻敌,临阵酗酒,结果兵败被石勒俘获。次年,刘耀之子刘坚也被石勒之子石虎所杀,前赵灭亡。前赵官员和大族多被迁徙到襄国。

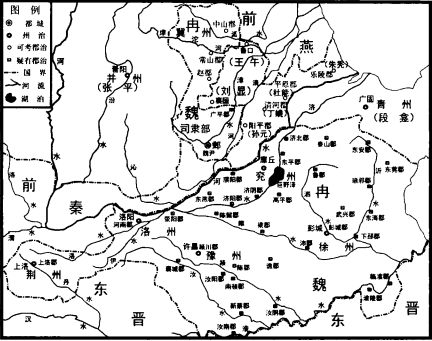

石勒于公元333年去世后,他的侄子石虎杀害了石勒的儿子并夺取了皇位。石虎统治期间,人民生活越来越艰苦。他不顾人民死活,不断发动战争,横征暴敛。公元348年,石虎为了镇压其子女的争位谋乱,不仅大开杀戒,还将原无辜的东宫十万卫士流放到凉州作为惩罚,结果引发了内部动乱。公元349年,石虎去世后,诸皇子争夺皇位,相互残杀,不到一年内皇位三易其主。最终由石虎养孙冉闵即位,改国号为魏。冉闵掌权后,由于报复心理,对揭族进行滥杀,不仅使揭族遭受巨大伤害,也导致自身政权不稳。结果,在不到三年的时间内,冉闵政权就被在辽东崛起的鲜卑人的前燕所灭。

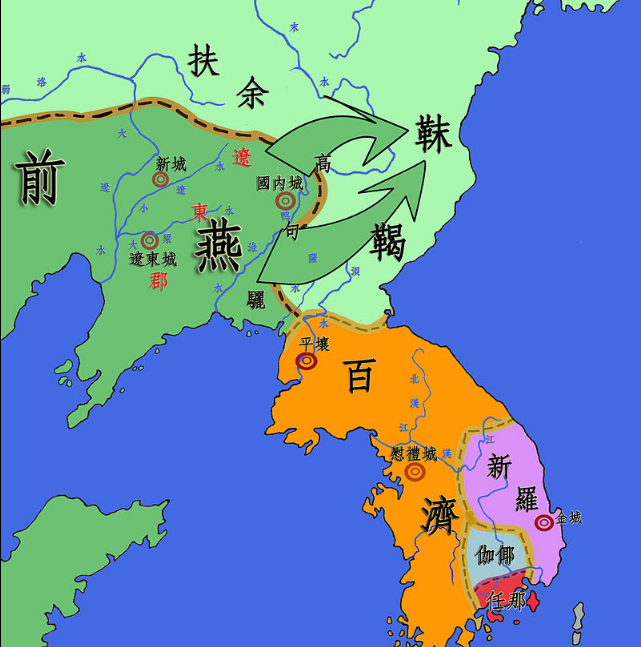

在后赵统一北方时,边缘地区仍有另外三个割据政权。一是在河西走廊,由原西晋凉州刺史张轨建立的前凉。301年,凉州大姓汉人张轨被晋朝封为凉州刺史,313年封西平公。314年张轨病死,其子张寔袭位。西晋灭亡后,仍然据守凉州,使用司马邺(晋愍帝)的建兴年号,成为割据政权。二是在今内蒙古阴山南部,由鲜卑拓跋部建立的代。永嘉之乱后中原大乱,当时仍孤悬华北坚守晋阳的晋并州刺史刘琨经常受到鲜卑、铁弗刘虎等部落袭扰;此时猗卢与刘琨结盟,协助其击败鲜卑白部及铁弗刘虎,故刘琨与其结拜为兄弟,赠其土地并向东晋朝廷表请封猗卢为代公,后再进封代王。咸康四年(338年)拓跋什翼犍即代王位,置百官,制法律,由部落联盟最终转变为国家形式。三是由慕容皝建立的前燕。西晋时,慕容廆为鲜卑族慕容氏的首领,曾效忠西晋,与鲜卑族以外的民族作战。后来其儿子慕容皝于337年自称为燕王。342年击败了后赵的二十万大军,解除了来自中原的压力,建都龙城(今辽宁省朝阳市)。东破夫余及高句丽,攻灭鲜卑宇文部,成为辽西唯一的武装势力。

后赵时,关中氏族首领符洪被迫率众居住在仿头(今河南汲县)。后赵亡,符洪的儿子率众回关中,于公元351年建国号大秦,建都长安,史称前秦。公元357年,健的侄子符坚因符健的儿子符生暴政而夺取了皇位。符坚博学多识,有抱负,重用汉人王猛为相,国势日盛。公元370年,前秦灭前燕,376年又灭前凉与代。后来,符坚又从东晋手中夺得梁、益、成、汉、干、襄阳和淮北之地,实现北方在后赵后的第二次统一。

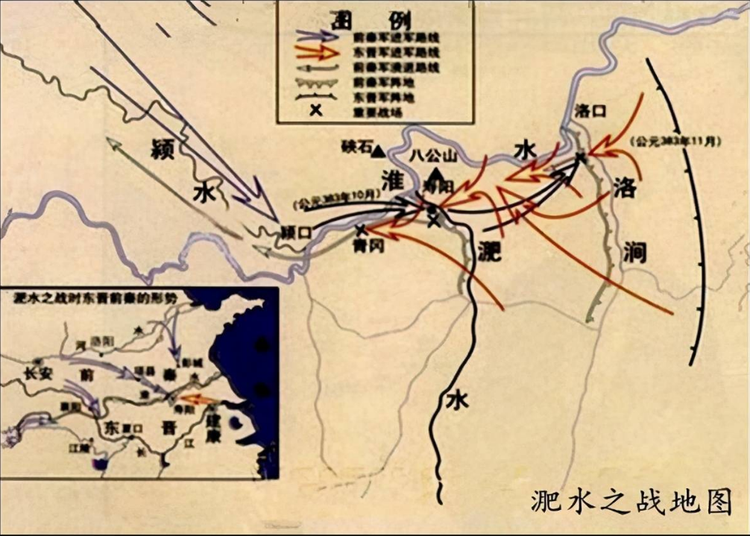

到公元382年,符坚统一了北方,遂想吞并江南统一全国。但大臣们认为连年征伐,国力大耗,兵疲将倦,需待休整。在内部,鲜卑、揭、羌等刚刚降服,不稳,易起变乱。东晋内部稳定,有长江之险,易守难攻。但是,符坚坚持己见,于次年调集马兵、步兵近百万南下。秦晋双方在淝水之滨交战。前秦军队虽然在人数上占据优势,但东晋军队则在战斗力上占据优势。谢玄等将领英勇善战,在战斗中采取了一系列巧妙的战术对前秦军队发起了反击。东晋军队利用前秦军队中的汉族和其他民族的矛盾,并采取离间之计使得前秦军队中各民族互相猜忌和攻击。同时东晋军队还利用前秦军队的疲劳和士气低落发起反击,在淝水之战中取得胜利。

淝水之战的失败导致原前燕降将慕容重借机率众回河北重建燕国(史称后燕)。原被徙于长安的前燕鲜卑族人亦起兵复国(史称西燕),离长安向东迁人山西东南。而原依附前秦的羌人姚袭也借机在渭北招集族人称秦王(史称后秦)。符坚本人亦于公元385年兵败被后秦所杀,前秦所统一的北方又重新处于混乱之中。

前秦苻坚淝水兵败后,关中空虚,原降于前秦的羌人贵族姚苌在渭北叛秦,晋太元九年(384年)自称“万年秦王”,都北地(今陕西耀县东南)。次年(385年)擒杀苻坚。太元十一年(386年)姚苌称帝于长安,国号秦,史称后秦。在关中地区,前燕于公元394年灭了西燕。羌人姚奖所建立的后秦于公元384年灭亡。接着,在陇西地区,于西晋从汉北迁人的鲜卑人,先后受制于前赵和前秦,此时于公元385年也乘机由乞伏国仁建西秦,建都金城(今兰州)。在陕北及内蒙的匈奴人赫连勃勃于公元407年脱离后秦建立大夏。后秦于公元417年被东晋刘裕率军攻占长安所灭。公元418年,大夏借刘裕南回占领了长安,于公元431年灭了西秦。

在河西走廊,淝水之战后,原前秦部将名光(氏族)于公元386年据武威建立后凉。由于后凉石光诸子争位,相互残杀,在其所控制地内的鲜卑秃发乌孤、汉人李篙和匈奴沮渠蒙逊分别于公元397、400及401年,在青海乐都、敦煌和张掖建立南凉、西凉和北凉。南凉和北凉又分别于公元414年和421年被灭于西秦和北凉。

原被前秦所灭的鲜卑人代国,在淝水战后,于公元386年重新建立,改国号为魏,史称北魏,都盛乐(今内蒙和林格尔附近)。北魏迅速强大。公元396年道武帝改元皇兴,率40万大军征讨后燕,一举攻下中山、信度、邺城,平定中原。后燕一部分败退到原始据地龙城,另一部分转到山东广固。在龙城的后燕残部于公元409年由汉人冯跋建北燕。在广固的,则自称其为南燕(公元410年灭于东晋)。经过明元帝时代的承平岁月,到北魏太武帝时,于427年攻破夏国首都统万城,428年占领安定,逐走赫连夏后主赫连定。436年攻破和龙,灭亡北燕。太延五年(公元439年)吞并北凉。442年西凉残余势力李宝投降北魏。443年仇池杨保炽投降北魏。至此北魏兼并华北地区,使整个北方又重新统一起来,结束了分裂。这时华南地区和南方早已是刘宋,南北各自为政,形成互不隶属的对峙之局。

五胡乱华时,又有大量的西北诸胡和北方的鲜卑迁入中原。《晋纪》、《晋书》记录当时永嘉丧乱,中原士族十不存一。唐编《晋书》卷六十五《王导传》据说:“洛京倾覆,中州士女避乱江左者十六七。”洛阳倾覆以后,中原的士族男女十有六七到长江下游的江南避难。随着东晋政权在南方的建立,北方人口向南方迁移的规模更大。截至南朝刘宋初年,南渡人口已近三十万户,达到九十多万。北方南迁的汉人,给南方的社会经济注入了新的活力。同时,留在北方的汉人,自发组织起来,修建堡垒以求自保。匈奴、羯等族军队所到之处,屠城掠地千里,《晋阳秋》残本记载的“胡皇”石勒一次就屠杀百姓数十万,诸晋史中也有大量屠杀记录,屠杀同时在数个州开展。中原地区动荡不堪,人民流离失所。

永嘉之乱以后,华北华东长期陷于战争,民生经济大受破坏,人口锐减,晋室政权南下,改都建康,建立了东晋。从此东晋偏安江左,下开宋、齐、梁、陈之局。北方则自刘渊称号建国,到鲜卑拓跋氏统一北方,前后一百三十六年间皆陷纷乱状态,先后兴起很多国家,史称“五胡十六国”。此后南北分裂达二百七十余年。

五胡入据中原后,北方中国人民流亡四方;晋室南渡建国,中原人仕亦随之南移。原先在中原地区的士族、仕人、农民、手工业者、商贾等也纷纷逃亡到南方去,他们带来先进的技术及资金。极大地促进了当地的经济和文化发展,使江淮和江南地区日渐富庶和繁华。此后,江南地区渐取代中原而成全国经济重心。其中的冶铁、造纸、纺织、制瓷等技术得到进一步发展。

衣冠南渡

在五胡入侵中原以前,北人的文化优越,非南人所及,所以轻视南人。但南方自孙吴经营以来,人才蔚起,新兴文化,富于朝气。晋室播迁,中原人士开始与吴接触,再经南朝宋、齐、梁、陈四代的长期发展,南人北人往来日密,于是南北文化,混而为一。再者,五胡侵据中原后,北方人民相继大量南迁,辽使中原文化散播于江南,从此南方文化突飞猛进,人才辈出,渐有凌驾北方之势。另一方面,胡族虽为北方之统治者,但他们一向向往中原文化,所以他们占据中原后,便全面地接受汉人文化的洗礼,以致促成中华民族的融合,与中华文化的扩大。

中国有史以来,经济重心点向在关中一带,五胡入据中原后,北方人民相继大量南迁,他们运用其卓越之才智及刻苦耐劳之精神,对江南地区,广泛开发,使南方渐趋繁荣,经济日益进步,逐渐造成日后江南地位取代关中,成为全国之经济中心。

五胡乱华,晋室偏安江左后,一方面内地人民与南方部族如百越、诸蛮等相处融和,导致南方部族归宗于中华民族;另一面,入居北方之胡人,与留居中原之汉人通婚,血统混合,在不知不觉中,胡人遂同化于汉族,使中华民族更形强大。同时,胡族割据北方,造成中华民族之大迁徙。内地人民,因不安于胡人的扰乱,相率南迁,当时称为流人。此等流人移迁路线如下。

元帝定都建康,是为江左。以中央政府所在地,于是晋代王公士族,及青、兖、并、冀诸州流人,由泗水、沂水、菏水诸水,先栖息于彭城、广陵,沿中渎水(古邗沟)渡江至京口,分寄建康晋陵及太湖一带。故于彭城置有司、冀、幽、并四州,于广陵置有青、兖二州,及泰山、辽西等郡,于京口置南徐州及下邳、东海等郡,于建康置有广川、高阳等郡,于晋陵置有兰陵、东莞、清河、东安等郡,盖东晋侨置之郡,共七十有八,而江左一隅,占四十四郡(自海虞至建康并入广陵),是三分之一的中州人物,多寄居于此矣。刘师培氏谓:“吴下之音,多与古合,则古代朔方士族,萃居江表之故也。”

司、豫二州流人,沿汝、颍、涡水,暂托足于寿阳、钟离,而以芜湖、寻阳为栖息之地,更及于鄱阳湖域。乃于党邑侨置秦郡,于和县侨置颍川郡,于寿阳侨置陈留郡,于芜湖侨置豫州及上党郡,于寻阳侨置弘农、松滋二郡。《南齐书·州郡志》:“南兖州镇广陵,时百姓遭难,流移此境,流民多庇大姓以为客。元帝大兴四年(公元321年),诏以流民失籍,使条民上有司,为给客制度。”则知所谓客家者:由流民寄居大姓以为客,或流民失其原籍,另给客籍。晋元帝以来,即有给客制度。而江州南康郡所辖赣县、雩都、平固、南康、揭阳等五县(《宋志》尚有宁都、南野、虔化三籍),即今日所谓客家地区矣。

五胡之乱,洛阳长安二城,首遭破坏,而汉水与关洛邻近,其流人或来自汉中,或来自武关,或来自南阳,必先经汉水,而以襄阳、南郡为栖息之地。故元帝建立新兴及南河东二郡,以安置司州、并州流人。及李雄进据汉中,又侨置梁州于襄阳。其后赵亡氐乱,秦、雍流人,多出樊、沔,又侨置雍州、秦州于襄阳,并立京兆、扶风、河南等郡。而义阳人来南郡者日多,又侨置义阳郡、东义阳、南义阳等郡,盖环居于洞庭湖滨一带。

关中扰乱之际,秦雍流人,或取道北栈,或取道略阳,既弃汉中,乃上书求食巴蜀,朝议不许入剑阁。时侍御李芯上表:“流人十余万口,非汉中一郡所能赈赡,东下荆州,水湍汛险,又无舟船。蜀有仓储,人复丰稔,宜令就食。”朝廷从之。由是流人散在益、梁二州者,殆数万家。时巴西宕渠氐李特,先从祖父迁居洛阳,至是亦随流人入蜀。乃厚结流人,阴为己用,卒成割据之势。永嘉时侨置南阴平、北阴平二郡于梁州,以安辑秦州流人。其后又侨置置康郡于成都,以安辑关陇流人。又立晋昌郡于长乐,以安辑巴汉流人。更于剑阁附近,别立南汉中郡,以安辑汉中流人。于是流人在巴蜀中者,几遍及各郡县。

仇池在今甘肃成县之西,世外桃源也。《宋书·氐胡传》:“略阳清水氐杨氏,秦汉以来,世居陇右,为豪族。汉献帝建安中,有杨腾者,为部落大帅。腾子驹,勇健多计略,始徙仇池。仇池地方百顷,因以百顷为号,四面斗绝高平,地方二十余里,羊肠蟠道,三十六回,山上丰水泉,煮土成盐。驹后有名千万者,魏拜为百顷氐王。千万子孙名飞龙,渐强盛,晋武帝假征西将军,还居略阳。无子,养外甥令狐氏为己子,名戊搜(《晋书》作“茂搜”),晋惠帝元康六年,避齐万年之乱,率部落四千家,还保百顷,自号辅国将军、右贤王。”盖关陇流人,沿渭水而上至天水郡,南转而入仇池。虽良田仅有百顷,亦可暂时托足,而杨氏对来者能延纳抚接,对去者能卫护资遣,使流人忘转徙之苦,有足称者。

当石勒、石虎占据中原之日,南北道阻不通时,慕容廆为平州牧,仍系心江左,奉表称臣。廆刑政修明,虚怀引统,流亡士庶,或假道分青州,浮海入辽;或道出幽、蓟,归附龙城。廆乃立郡以统治之。冀州人为冀阳郡,豫州人为成周郡,青州人为营丘郡,并州人为唐国郡,流人皆能安居之。其后慕容廆之记室参军封裕尤重劝农力田,称:“先王(指慕容廆)以神武圣略,保全一方,威以殄奸,德以怀远,故九州之人,塞表殊类,襁负万里,若赤子之归慈父。流人之多旧土十倍有余,人殷地狭,故无田者十有四焉。宜省罢诸苑,以业流人。人至而无资产者,赐之以牧牛善藏者藏于百姓,若斯而已矣。高句丽、百济及宇文段部之人,皆兵势所徙,非如中国慕义而至,咸有思归之心抚之以恩,检之以法习战务农,尤其本也。”皝纳其言,罢苑囿以给百姓无田业者。贫者不能自存,各赐牧牛一头,流人皆能乐业矣。后罢成周、冀阳、营丘等郡,以渤海人为兴集县,河间人为宁集县,广平魏郡人为兴平县,东莱北海人为育黎县,吴人为吴县,悉隶燕国。

凉州张轨,本汉代张耳十七代孙,世以儒学显于陇右。后出任护羌校尉凉州刺史。八王之乱,四方解体,轨亦有据一方以自保之意。会鲜卑若罗拔能来寇边,一战破之,威名大震。乃大城姑臧,设险自卫。及刘曜犯阙,中州避难来凉州者,或取道天水,或取道安定,皆转徙河西。日月相继,数逾万人。轨乃分武威置武兴郡以抚辑之。迨轨卒,子张实继位。时南阳王司马保退守上邦,为陈安所败,余众奔走凉州者,又有万余人,实皆安置河西。其后郭黁寇武威,武威、张掖以东流人西奔敦煌、晋昌者数千户。及西凉李暠都酒泉,分南人五千户置会稽郡,中州人五千户置广夏郡,余万三千户置武威、武兴、张掖三郡。盖张氏、李氏向东晋朝问,故对中州流人乐于安置。

侨寄法

“侨寄法”是指在两晋之交,北地人为避战乱,纷纷迁居南方,依大臣王导议,在南方士族势力较弱的地区,设侨州﹑侨郡﹑侨县,安置北方迁入的士族和民众。侨人不列入当地的户籍册,他们只受侨州郡县的管理,不负担国家的赋税和徭役的方法。

西晋灭亡后,北方的士族大户逃亡到南方。东晋初,北方逃到江南的人已有九十多万,约占当时北方人口的八分之一。是时,南方吴地地广人稀,于是王导便在南方士族力量较弱的地区设立侨郡、侨县,好安置北方士族及其部曲、徒附、奴隶、佃客等。因为当时南逃的大族,通常是整县整县得南迁,所以到了南方,依旧按其北方原籍郡县名再设郡县政府,基本保持原来的一套政治机构。据《宋书》记载:长江下游一带的南方,曾一度有过三十三个侨郡,七十五个侨县。

东晋初,侨寄法兼顾了各方利益,缓和南北双方士族的矛盾;但是到了东晋后期,士族利用法案漏洞兼并土地,挟藏人口,弊病日甚。两次废止,都没成功。至南朝刘宋时,终于废除。

永嘉以后,胡人盘据中原。五胡的首领多倾慕中原文化,重用汉人。其中鲜卑建立的北魏,孝文帝更推行大规模的汉化运动。其后,在南方,晋室偏安江南后,随之南迁的中原大族亦积极剿灭山越盗寇,开发江南。自永嘉以后,南、北方皆出现民族融和。北方地区的民族融合,为隋朝统一南北奠定了基础。另一方面,大规模民族融合丰富了“中华”内涵,为中华文明注入了新的活力。陈寅恪认为,隋唐之所以崛兴,是“取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局”。

五胡入主中原前,因北方发展较早,且为全国政治、经济重心所在,故北方文化远高於南方。晋室南渡后把中原文化带到岭南。经南朝宋、齐、梁、陈四代的发展,南北文化得到一定程度的调和。北方少数民族内迁并建立政权后,在继承汉、晋旧制的基础上,也带来了具有北方游牧民族特点的政治体系和组织结构。如西魏—北周实行的府兵制,就与鲜卑旧制密切相关。与中原王朝相比,胡族受传统束缚较小,守旧意识较淡。阎步克认为,胡族政权在制度、文化上颇敢于“标新立异”,最初只是制度的畸变,到一定阶段后,也表现为一种制度活力。

晋时期的“衣冠南渡”对于南方的开发局限于长江流域,并集中在长江下游,虽然经过几百年的开发,但经济基础仍然在那个农耕文明时期总体比不上北方,这是地域差别也是发展时间不同的因素。在农业上,北人南迁为南方带来了劳动力、生产工具和生产方式的复合式传播。北方南下移民在参与农业活动的过程中,不仅带来了先进的农业生产工具,也成为了水稻插秧与稻麦复种两项技术的携带者与推广者,这两项技术结束了江南地区火耕水耨的粗放农业,使江南实现了精耕细作,深耕熟耘,极大地提高了农业生产力。南方粮食产量不断提高,有效地增加了社会财富。在商业和手工业上,南迁使得大量北方手工业者涌入南方广大地区,带动了南方商业发展,促进了南方经济的开发。

早在东汉初年,南匈奴便正式附汉入塞,“愿永为藩蔽,扞御北虏。”随着时间推移,南匈奴部众自长城沿线逐渐南下至汾河、黄河流域。刘渊起兵时,内附的匈奴人已经在汉地生活二百余年,深受汉文化影响,部分匈奴人甚至“服事供职,同于编户”。氐、羌等族从汉朝西陲进入关中地区的过程,亦与南匈奴相似。可以清楚地发现,在东汉、曹魏、西晋的历史进程中,中国北方已然形成胡汉杂居错处的民族分布格局。在相当长的时间内,“五胡”虽已“入华”,却并未“乱华”。

并且,胡族的内迁并非是入侵,匈奴、鲜卑、羯、羌、氐等外族进入汉地,往往都是中原王朝允许甚至是主导进行的。这些受中原王朝招抚的胡族,不仅充实了北方地区的人口,也为中原王朝提供了赋税和兵员,促进了北部边郡的经济发展和社会稳定。同时,在与内迁胡族不断接触中,汉、魏、晋等中原王朝也积累了丰富的治理经验,形成较为成熟的制度传统。魏晋之际,虽然也出现由内迁胡族发起的地方性骚乱,但主要原因大多是官府的盘剥与压迫,而不是胡汉之间的民族矛盾。西晋灭亡,症结在于内乱,而非胡族。

历史上对冉闵最大的争议就是其发布的杀胡令。石鉴即位后,他想密谋杀冉闵和大将李农。在关键时刻,冉闵和李农发动反击,在邺城大开杀戒,夺取了政权。冉闵攻陷邺城后,打开城门,宣布“与官同心者住,不同心者各任所之”。结果羯人纷纷出城,而汉人则纷纷入城。冉闵明白了羯人不可能拥护自己,于是下“杀胡令”,在邺城共屠杀了二十万人。这一事件,也是五胡乱华时期北方的一次重要民族冲突。史学家对于冉闵颁布杀胡令也存在着诸多争议。北宋司马光认为冉闵执政期间,造成了北方百姓大量死亡,是不折不扣的屠夫。而与冉闵同时期的《晋书》却记载冉闵保护了北方大量的汉人,还多次向东晋政权发出过友好信息,心系华夏正统,将冉闵描述为民族英雄。山东大学历史系教授王仲荦认为:“冉闵反胡羯斗争是胡汉矛盾激化的迫不得已的产物。”

《刘琨传》载:“流移四散,十不存二,携老扶幼,不绝于路,及其在者,鬻卖妻子,生相捐弃,死亡委危,白骨横野,哀呼之声,感伤和气。郡胡数万,固匝四山,动足遇掠,开目睹寇。”此流人在道路流离之痛苦也。

《郗鉴传》载:“鉴寝疾上疏曰:‘臣外统杂错,齐多北人,或逼迁徙,或是新附,百姓怀土,皆有归本之心。臣宣国恩,示以好恶,处与田宅,渐得少安。闻臣疾笃,众情骇动,若当北渡,必启寇心。太常臣蔡谟,平简贞正,众望所归,可为徐州刺史。晋陵内史郗迈,谦爱养士,甚为流亡所宗,可为兖州刺史。’朝廷从之。”是知当时流人去国日远,怀土思家之心甚迫切矣。

《慕容儁载记》载常炜上言:“自顷中州丧乱,连兵积年,或遇倾城之败,覆军之祸,坑师沉卒,往往而然,孤孙䒖子,十室而九。兼三方岳峙,父子异邦,存亡吉凶,杳成天外。

政权 | 创立者 | 都城 | 疆域 | 主体民族 | 存在时间 | 国祚 |

前赵 | 刘渊 | 初: 平阳 迁:长安 | 今陕西、山西、河南、甘 肃各一部分 | 匈奴 | 304——329年 | 26年 |

代 | 拓跋猗卢 | 平城 | 今内蒙古及山西北端 | 鲜卑 | 315——376年 | 62年 |

后赵 | 石勒 | 初: 襄国 迁:邺 | 今黄河中下游地区 | 羯 | 319——351年 | 33年 |

成 | 李特 | 成都 | 今四川东部、云南、贵 州的一部分 | 氐 | 304——347年 | 44年 |

前凉 | 张轨 | 姑臧 | 今甘肃、新疆的一部分 | 汉 | 317——376年 | 60年 |

前燕 | 慕容皝 | 初:龙城 迁:邺 | 今河北、山西、河南、山东、 辽宁一带 | 鲜卑 | 337——370年 | 48年 |

冉魏 | 冉闵 | 邺 | 今黄河中下游地区 | 汉 | 350——352年 | 3年 |

前秦 | 苻丕 | 长安 | 今黄河流域、辽东、四 川等地 | 氐 | 351——394年 | 44年 |

西秦 | 乞伏国仁 | 苑川 | 今甘肃西南部 | 鲜卑 | 384——430年 | 47年 |

后燕 | 慕容垂 | 中山 | 今河北、山东、山西和 河南、辽宁的一部分 | 鲜卑 | 384——409年 | 26年 |

后凉 | 吕光 | 姑藏 | 今甘肃、新疆的一部分 | 氐 | 386——403年 | 18年 |

南凉 | 秃发乌孤 | 初:西平 迁:乐都 | 今甘肃西部、青海一部 | 鲜卑 | 397——414年 | 18年 |

后秦 | 姚苌 | 北地 | 今陕西、甘肃东部和河南部分地区 | 羌 | 394——417年 | 24年 |

南燕 | 慕容德 | 广固 | 今山东、河南的一部分 | 鲜卑 | 398——410年 | 13年 |

西凉 | 李暠 | 初:敦煌 迁:酒泉 | 今甘肃西部 | 汉 | 400——427年 | 28年 |

北燕 | 冯跋 | 龙城 | 今河北东北部、辽宁 | 汉 | 409——436年 | 28年 |

夏 | 赫连勃勃 | 统万 | 陕西、河套一带 | 匈奴 | 407——431年 | 25年 |

北凉 | 沮渠蒙逊 | 张掖 | 今甘肃西部 | 匈奴 | 407——439年 | 33年 |

纪录片百家讲坛:国史通鉴第四部《两晋南北朝》

五胡是代称,五胡”主要指匈奴、鲜卑、羯、羌、氐五个胡人大部落,但事实上五胡是西晋末各乱华胡人的代表,数目远非五个。

[b]《晋书》记载:令城内曰:与官同心者住,不同心者各任所之。敕城门不复相禁。于是赵人百里内悉入城,胡羯去者填门。闵知胡之不为己用也,班令内外:赵人斩一胡首送凤阳门者,文官进位三等,武官悉拜牙门。

闵曰:“吾属故晋人也,今晋室犹存,请与诸君分割州郡,各称牧、守、公、侯,奉表迎晋天子还都洛阳,何如?”

闵遣使临江告晋曰:胡逆乱中原,今诛之。若能共讨者,可遣军来也。

道士法饶进曰:太白经昴,当杀胡王,一战百克,不可失也。闵攘袂大言曰:吾战决矣,敢谏者斩!

自季龙末年而闵尽散仓库以树私恩。与羌胡相攻,无月不战。

闵曰:天下大乱,尔曹夷狄,人面兽心,尚欲篡逆。我一时英雄(《资治通鉴》作“中土英雄”),何为不可作帝王邪!

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。