《资治通鉴》,亦简称《通鉴》,是北宋政治家、史学家、文学家司马光奉敕主编的中国古代第一部多卷本编年体通史。宋英宗治平三年(1066年)始编,宋神宗元丰七年(1084年)成书,历时19年。神宗赵顼(xū)认为此书“鉴于往事,有资于治道”,特赐名《资治通鉴》。

本页面主要目录有关于资治通鉴的:书名由来、作者简介、撰修背景、成书过程、内容概要、思想概述、主要特点、历史影响、名家评价、版本流变、延伸阅读等介绍

《资治通鉴》,亦简称《通鉴》,是北宋政治家、史学家、文学家司马光奉敕主编的中国古代第一部多卷本编年体通史。宋英宗治平三年(1066年)始编,宋神宗元丰七年(1084年)成书,历时19年。神宗赵顼(xū)认为此书“鉴于往事,有资于治道”,特赐名《资治通鉴》。

本页面主要目录有关于资治通鉴的:书名由来、作者简介、撰修背景、成书过程、内容概要、思想概述、主要特点、历史影响、名家评价、版本流变、延伸阅读等介绍

资治通鉴

通鉴

司马光主编

编年体

北宋

中国古代第一部多卷本编年体通史,按时间顺序记载了公元前403年至公元959年1362年间的重大历史事件

凡十六纪,294卷

1084年

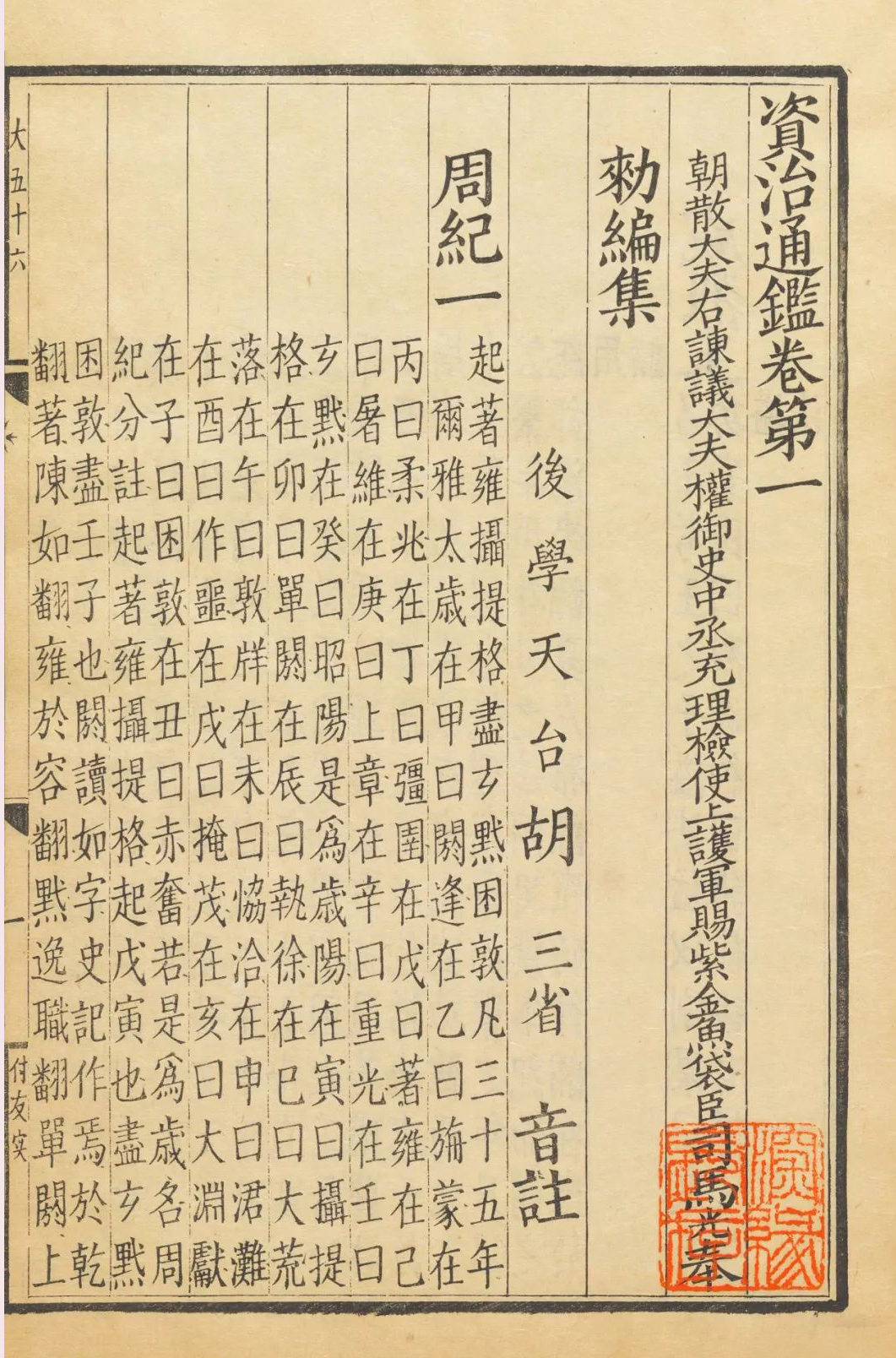

《资治通鉴》记事上起周威烈王二十三年(前403年),下迄五代后周世宗显德六年(959年),以时间为线索串连起16个朝代、前后1362年历史。全书依朝代置十六纪,共294卷、300多万字。司马光同时另著有《资治通鉴考异》《资治通鉴目录》各30卷。其中,《资治通鉴考异》是依照《资治通鉴》编年顺序,考证史料文献来源的专书。宋元之际史学家胡三省注释《资治通鉴》时,将《通鉴考异》拆分,分别放到《资治通鉴》相对应的正文之后,使之成为后世通行本《资治通鉴》重要的组成部分。

《资治通鉴》以其体系庞大、贯通古今、史料丰富和鲜明的鉴戒史观,一经面世即受到重视和推崇,被誉为中国古代独堪与西汉司马迁《史记》相媲美的史学巨著。司马光与司马迁并称史坛“双司马”,《资治通鉴》与《史记》并称“史学双璧”。当时和后世学者围绕该书进行踵纂、注释、订补、论断,形成一门专门学问“通鉴学”。《资治通鉴》的祖本是北宋“元祐本”,今已亡佚;清代胡克家仿刻胡三省《资治通鉴音注》,世称“胡克家本”,被奉为《资治通鉴》古籍善本;当下比较权威的《资治通鉴》通行本,是1956年由顾颉刚等12位学者以胡克家本为底本完成的中华书局标点本。

北宋治平三年(1066年),司马光将所作记事上起周威烈王二十三年(前403年)、下讫秦二世三年(前207年)的《通志》八卷进呈英宗赵曙御览,英宗令他继续编著,等成书后赐名。次年,英宗崩,神宗赵顼即位。神宗认为司马光作《通志》的构想,恰与自己志趣相合,遂亲自为该书作序。在序中,神宗认为该书对历代明君、良臣讨论治国之道的精辟言论、德与刑两方面的优劣制度、天象人事的吉凶关系、社稷祸福的根源,以及良将之谋略、循吏之施政等,都收集完备,一书在手,可了然古今国家盛衰成败的历史。故神宗引用《诗经》“商鉴不远,在夏后之世”之意,赐书名《资治通鉴》。因《资治通鉴》的地位和影响不易造成“同名异书”的混乱,所以世人又简称其为《通鉴》。

司马光(1019年-1086年),字君实,祖籍陕州夏县(今属山西)涑水乡,生于光州光山(今河南省光山县)。宝元元年(1038年)进士,历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝。因不满王安石变法,熙宁三年(1070年)自请离京到西安任职,次年署理西京御史台,居洛阳十五年潜心修史。元丰八年(1085年)入京出任尚书左仆射兼门下侍郎,废止王安石新法。元祐元年(1086年)病逝,追赠太师、温国公,谥号文正。后世亦称其司马温公、司马文正公、涑水先生。另著有《司马文正公文集》和史书《稽古录》《涑水记闻》等。

协助司马光编修《资治通鉴》的主要有刘恕、刘攽、范祖禹三人。刘恕(1032年-1078年),筠州高安(今江西高安)人。 刘攽(1023年-1089年),临江新喻荻斜(今江西省樟树市)人。范祖禹(1041年-1098年),成都华阳人。三人均为北宋知名史学家,刘恕另著有《通鉴外记》《十国纪年》,刘攽另著有《东汉刊误》《五代春秋》,范祖禹另著有《唐鉴》《帝学》等。此外,司马光之子司马康也参与了《资治通鉴》部分撰修工作, 与范祖禹、北宋文学家黄庭坚等承担了印前校定事宜。

宋朝建立后采取“重文抑武”国策,实施文治导向,文化、科技和工商业比较发达,刻书业兴盛。自宋太祖赵匡胤开国,经太宗赵光义、真宗赵恒、仁宗赵祯、英宗赵曙至神宗赵顼,100多年间社会相对稳定,朝廷提倡“稽古右文”,征集了一大批因五代战乱散佚的书籍,培育了大量文化人才,编印了《太平御览》《太平广记》《册府元龟》等大型图书,重新校刻了《史记》等系列史书,图书资料空前繁富。这些都为史书编撰创造了良好的社会环境和客观条件。

与之同时,中唐以至五代十国王朝快速更迭的历史教训,以及北宋中期积贫积弱、内外交困情形的日趋严重,也促使统治阶层和知识阶层思考矫正时弊、挽救危机之法,于是政治上有了范仲淹的“庆历新政”和王安石的“熙宁变法”,文学上有了欧阳修、苏轼的古文运动,思想上有了以朱熹为代表的思辨理学,史学家们则希望总结天下治乱兴亡历史,为解决现实问题服务。

司马光嗜好史学,认为国家安定与动乱的原因,古往今来大体相同,人君要治理国家,不可不阅读史书,以史为鉴。但是从《史记》到《五代史》光正史就有17部1500卷之多,卷帙浩繁、难以遍览,不便于皇帝、官员掌握王朝兴衰更替的线索要领,司马光遂立志取材攸关“国家兴衰、生民休戚”“善可为法、恶可为戒”的重大历史事件,编写一部简明易读、贯通古今的史学著作。英宗、神宗和哲宗赵煦对司马光都十分信任和尊重,为他撰修史书给予了大力支持,《资治通鉴》就在君臣遇合之际应运而生。

治平元年(1064年),宋英宗赵曙即位之初,司马光将所撰《历年图》五卷进呈御览。《历年图》是一部上起战国、下讫五代的历朝大事年表,是后来《资治通鉴》的雏形或编撰大纲。

治平三年(1066年),司马光又将其在《历年图》基础上编撰的《通志》八卷,进呈宋英宗审阅。《通志》八卷记事上起周威烈王二十三年(前403年)、下讫秦二世三年(前207年),成为后来《资治通鉴》前八卷周纪、秦纪的内容。司马光同时报告了撰修中遇到的“私家力薄”的困难,宋英宗诏令在崇文院设立专门修书机构“书局”,由司马光自行遴选助手编撰“历代君臣事迹”,并特许借阅龙图阁、天章阁及三馆秘阁藏书,给予人力、物力、财力支持。司马光遂举荐翁源县令广南西路经略安抚司勾当公事刘恕、将作监主簿赵君锡作为助手,后因赵君锡父丧守制,改由太常博士刘攽进入书局。

治平四年(1067年),英宗去世,神宗赵顼即位。该年十月,司马光在迩英殿第一次进读《通志》。神宗认为此书“鉴于往事,有资于治道”,特赐名《资治通鉴》,并亲自撰写序文、当面颁授 ,又将自己收藏于颖邸的旧书2402卷赐给司马光,敕令他携书局继续撰修。从治平三年(1066年)四月到熙宁三年(1070年)九月,司马光在朝中任职,与刘恕、刘攽一起修书,五年间编撰了周、秦、汉、魏四朝计78卷。

熙宁三年(1070年)九月,因与王安石政见不合,司马光坚辞枢密副使,以端明殿学士的身份离开京师开封,到永兴军(今陕西西安)做主官。他奏请神宗,让前资州龙水县令范祖禹同修史书。第二年,司马光到洛阳署理西京御史台,神宗诏令书局和范祖禹一人跟随到洛阳,协助司马光修书。此后到元丰七年(1084年),司马光等人完成了晋代至后周十二朝216卷的编撰工作。至此,耗时19年的巨著《资治通鉴》编撰完成。其间,刘恕于元丰元年(1078年)病逝。

元丰七年(1084年)十二月,司马光将《资治通鉴》及同时撰成的《资治通鉴目录》《资治通鉴考异》一并进呈神宗赵顼,并留下副本重新校定。司马光在《进书表》中称修书19年,自己"骸骨癯瘁、目视昏花、齿牙无几、神识衰耗”,付出了全部精力和心血。元丰八年(1085年)三月,神宗崩,哲宗赵煦继位。元祐元年(1086年)闰二月,司马光出任尚书左仆射兼门下侍郎,九月初一病逝;十月,已迁任秘书省正字的范祖禹、秘书省校书郎司马康及秘书省校书郎黄庭坚等,将《资治通鉴》校定完毕,送往杭州雕版。元祐四年(1089年)刘攽病逝。元祐七年(1092年)《资治通鉴》全书印成,从此流传天下。

《资治通鉴》记事上起周威烈王二十三年(前403年)“三家分晋”,下讫后周世宗显德六年(959年)“征伐淮南”,以时间为顺序、以事件为核心记载了16个朝代、1362年历史。全书294卷、300多万字,分为周纪五卷、秦纪三卷、汉纪六十卷、魏纪十卷、晋纪四十卷、宋纪十六卷、齐纪十卷、梁纪二十二卷、陈纪十卷、隋纪八卷、唐纪八十一卷、后梁纪六卷、后唐纪八卷、后晋纪六卷、后汉纪四卷、后周纪五卷。从广义上讲,《资治通鉴》还包括辅助读物《资治通鉴目录》30卷、《资治通鉴考异》30卷,总计354卷。

围绕“有资于治道”这个撰修宗旨,《资治通鉴》所记史实主要以政治、军事、民族关系为主,尤其偏重于政治和军事,具体包含了“君道”“臣谊”“国是”“民情”和为官之本、治学之途、做人之道等多方面内容。它详细记载了历朝兵、刑、礼、乐等方面的政治举措和重大政治事件的发生、发展和影响,历次重大战争的成因、经过和结果,以及田制、赋税改革及攸关民生苦乐的其他重大事件,对国家兴亡、政治好坏、君主贤愚、官吏清浊,着墨最多。通过对历史事件、历史人物的撰述,《资治通鉴》记录了各个朝代、各个国家兴衰递变的过程和人民群众在不同历史时期的生存状况、斗争情况,展现了历朝历代兴衰更替、社会安乱、生民休戚、风俗移易的历史变迁过程。同时,《资治通鉴》还通过选录以往史书的评论、以“臣光曰”形式发表评论,表达了对历史事件、历史人物的评价和对治国理政的意见。

《资治通鉴》是一部旨在“资政”的史学著作,其为政思想,体现在对史料的采用上,也散见于书中司马光以“臣光曰”形式对历史事件、历史人物的评论之中。概言之,司马光心目中的“太平盛世”是“君明臣忠,上令下从,俊良在位,佞邪黜远,礼修乐举,刑清政平,奸宄消伏,兵革偃戢,诸侯顺附,四夷怀服,时和年丰,家给人足”,亦即明君在位、忠臣当道、政令畅通、各民族和睦相处、百姓安居乐业、国泰民安;司马光提出的“治国之要”是“任官以才,立政以礼,怀民以仁,交邻以信”,认为如此才能“官得其人,政得其节,百姓怀其德,四邻亲其义”,国家安稳如磐石,不惧外强侵扰。

礼治与德治思想是贯穿于《资治通鉴》的重要思想。司马光主张礼治,要求“立政以礼”,认为“礼为纪纲”,君主最大的职责是维护礼制,也就是维护封建等级制度和纲常伦理。司马光主张德治,要求“为政以德”,同时强调“教化风俗”是“国家之急务”“天下之大事”,是实施礼治与德治的基本手段。由此出发,司马光提出了德才兼备的选官用人标准及考绩与核真、信赏与必罚、奖廉与惩贪的治吏措施。司马光崇尚礼治和德治的同时也重视法治,但主张“以法辅礼”“德主刑辅”,即主张在坚持礼治、德治和教化的基础上实行法治,反对苛刑、滥刑,提倡慎刑。司马光的礼治思想、德治思想具有理想色彩和历史的局限性,其法治思想既与法家的法治思想不同,也与现代法治观念有别。

司马光的史学思想,学界历来见仁见智、褒贬不一,多有争鸣,见之于《资治通鉴》则多论及以下几个方面:资政道,重视历史的鉴戒作用,主张史学为现实政治服务;重贯通,重视在内容上贯通古今,在义理上贯通全书,在表达形式上做到前后体例、文风一致;明人伦,重视礼治、德治和教化,提倡儒家纲常名教、伦理道德,并作为评论历史事件、历史人物的价值尺度之一;尚简明,为更好发挥史书的作用,主张删削冗长、举撮机要,做到史料充实、考证详细、繁简得宜;不持正统、正闰史观,主张“王霸无异道”,对不同族源、不同地域的政权平等看待,均“据其功业之实而言之”;不用《春秋》立褒贬之法,主张据实而书国家兴衰和生民休戚,并重视以附论的形式“辨疑惑,释凝滞”,阐明史意;反对谶纬神学与鬼神迷信,对“天命”将信将疑,对“人事”更为关注,对历代有关妖异、符瑞、谶纬之事一般不予采入;在编写内容安排上,主张略古详今等。

《资治通鉴》记事上起于战国,接续《春秋》《左传》,下终于五代,止于北宋开国之前。它仿效《左传》和汉荀悦《汉纪》,采用编年体,以时间为经,以事件为纬,将16朝1362年间大事按年、月、日时间顺序记载,一气衔接。在具体撰述结构上,主要以历代纪传体正史的本纪为经,以各史的人物列传和志书为纬,并博采其他史料作为补充,伦次编年,熔炼成联续古今的大编年史。

《资治通鉴》以资政为主要目的,其鉴戒观念在取材方面,表现为全书内容主体是政治和军事史料,所记典章经制内容相对疏略,经济和文化史料较少;记乱世的史事多,记治世的史事少;对历代统治集团,既重视记述帝王将相的善政美事和嘉言懿行,也重视记述昏君庸主、奸臣污吏的昏聩无能与倒行逆施等。在书法方面,突破了尊正统、别正闰、抑偏霸、斥僭伪和《春秋》笔法等旧的史学传统,对各类政权、各类人物都坚持据实直书,如实反映。在史论方面,重视因事立论,或选录史书旧有评论,或以“臣光曰”形式发表评论,阐明史意,以资鉴戒。

如实记录、企达信史,是中国优秀史学家的追求。就司马光著《资治通鉴》而言,其一表现为治史严谨,先由三位助修博采众史作“丛目”,务求史料详备,以供采择;再作“长编”,对宏富的史料比次异闻、逐一考辨,鉴别取舍、组织连缀;最后由司马光再斟酌裁断、删削定稿,并辅之《通鉴考异》说明取舍缘由,求是、求备、求精,力图接近历史真实。其二表现为据实直书,对帝王将相既不以大善而隐小恶,亦不以大恶而掩小善,功业德行均一一实录,不加粉饰。其三表现为持论中正,对人物的评论相对客观、辩证。其四表现为文风平实,语言简洁明了,不事夸诞,避免以文害义。

从叙事方式看,《资治通鉴》主要采取了“提纲法”(记事先提其纲、再述其详)、“追叙法”(在记本事之前以“初”“先是”等形式追溯事件起因由来)、“连类法”(即并叙法,述一事时连带述及相关史事)以及“插叙”“附叙”等方法,突破了编年体记事没有篇题、眉目不清和“事以年隔”等局限,使历史事件前因后果、发生本末和历史人物生平事迹得到完整呈现。从叙事视角看,《资治通鉴》或运用全知视角,超越时空限制,从多角度、多维度描述历史事件,实现记事的全面、客观;或运用限知视角,制造人物冲突、情节悬念,使叙事生动、引人入胜。

《资治通鉴》的出现,使编年体这一中国最早的史书体例得到复兴。中国史书编年体起自《春秋》《左传》,纪传体的正史地位形成于两汉,之后直到宋代数百年间,纪传体历代都有继作,编年体则时断时续、乏善可陈。《资治通鉴》一出,情况为之一变,史学家们师承司马光编年体创新义例,或补撰,或续作,于是编年体史著也逐渐自成系统,记事前后衔接,从上古一直贯通到明代,从而与纪传体的二十四史得以并行。

《资治通鉴》的出现,催生了一门专门学问“通鉴学”。通鉴学一说,源出宋末元初史学家胡三省《通鉴释文辨误序》。通鉴学的范畴大体上包括对《资治通鉴》的补撰、续作、改编、仿制、考订、注释、评论等。司马光的《通鉴考异》《通鉴目录》《通鉴举要历》和刘恕的《通鉴外纪》、范祖禹的《唐鉴》,可视为通鉴学第一批著作。其后主要有宋朱熹《资治通鉴纲目》、宋袁枢《通鉴纪事本末》、宋李焘《续资治通鉴长编》、宋李心传《建炎以来系年要录》、宋史炤《资治通鉴释文》、宋元之际胡三省《资治通鉴音注》、明末严衍《资治通鉴补》、明末清初王夫之《读通鉴论》、清毕沅《续资治通鉴》等。近代以来,有学者陈垣所著《通鉴胡注表微》和张煦侯所著《通鉴学》等。

《资治通鉴》的出现,也推动了史学编纂体裁的创新和多样化。南宋史学家袁枢对《资治通鉴》进行改编,从“三家分晋”到“世宗征淮南”列出239个事件,每个事件单独成篇、从头记述到尾,著成《通鉴纪事本末》,创造了有别于纪传体和编年体的第三个史书体例“纪事本末体”。南宋理学家朱熹将294卷《资治通鉴》删减至59卷,仍以战国至五代时间为序,记事先作提要,谓之“纲”,再详述事件,谓之“目”,在编年体中创造了一个更加简明扼要的分支流派“纲目体”。

《资治通鉴》问世以后,从帝王将相、士大夫、军事将领到市井百姓,都从各自不同的需要出发阅读《资治通鉴》,汲取历史的经验教训,帝王从中学习为君之道、驭下之术和教化风俗之法,士大夫从中学习为臣之道、君相之职和立身之要,军事将领则从中学习兵法与谋略。自宋讫今,点评、批注《资治通鉴》的帝王、贤臣、鸿儒及现代的政治家、思想家、学者,不胜枚举。在中国古代史书中,论及影响中国社会政治和文化生活的广泛和深入,以及所受称誉与重视,除《史记》之外,几乎没有其他任何一部史著可与之媲美。

《资治通鉴》的影响近及朝鲜半岛、日本、越南,远及欧洲,对中华传统文化传播和世界史学发展产生积极作用。与隋唐不同,北宋因外患忧国防,一度禁绝“有资于治道”的《资治通鉴》输出。但有商人为谋私利,不顾禁令偷运史书出国,尤其在两宋兵荒马乱之际,《资治通鉴》等书籍广泛流出。明代,《通鉴》类史书成为中国朝廷赐赠和藩属国求购的主要书目。《资治通鉴》的儒学思想、为政理念和史著体例受到诸国思想家、政治家和历史学家重视。受其影响,朝鲜王朝时期出现了《思政殿训义资治通鉴》《思政殿训义通鉴纲目》等解读、校释《资治通鉴》《资治通鉴纲目》的著作和《东国通鉴》《东史纲目》等通鉴体、纲目体史著;日本出现了《吾妻镜》(“吾妻”日语“东”的意思,故又称《东鉴》)和官修史书《本朝通鉴》等;越南出现了《大越通鉴》等。通鉴学著作何时传入欧洲已不可考,18世纪七八十年代,法国出版了已补充明清部分历史的摘译本《通鉴纲目》,是系统介绍中国通史的一部著作;1876年,清政府出使英国的刘锡鸿在《英轮私记》中记载,他曾在大英博物馆见到中国《二十四史》《通鉴纲目》《通典》等史书。

南宋史学家王应麟对《资治通鉴》给予高度评价,称“自有书契以来,未有如《通鉴》者”。

金元之际文学家元好问在《集诸家通鉴节要序》中称“《通鉴》成一家之言,而为百代不刊之典”,认为《资治通鉴》成一家之言,是历经百代都不可磨灭的经典。

宋元之际史学家胡三省在《新注资治通鉴序》中讲:“为人君而不知《通鉴》,则欲治而不知自治之源,恶乱而不知防乱之术;为人臣而不知《通鉴》,则上无以事君,下无以治民;为人子而不知《通鉴》,则谋身必至于辱先,做事不足以垂后。乃如用兵行师,创法立制,而不知迹古人之所以得,鉴古人之所以失,则求胜而败,图利而害,此必然者也。”

明代学者胡应麟在《史书占毕》中说“编年之史,备于司马氏;司马氏出,而宋以前之为编年者废矣”,认为史书编年体到了司马光的《资治通鉴》才近于完备。

清代思想家顾炎武在《日知录·著书之难》中说,司马光的《资治通鉴》和宋元学者马端临的《文献通考》,都是作者穷尽一生精力和心血所成就,故能成为“后世不可无之书”。

清代学者王鸣盛在《十七史商榷》中说,读十七史,不可不读《通鉴》,“此天地间必不可无之书,亦学者必不可不读之书“,并认为《通鉴》多从正史之外的古籍中取材,又能加以考辨、裁正,只有它可以担当“事增于前,文省于旧”的赞誉。

晚清政治家曾国藩在《与罗少村书》中认为,《资治通鉴》是“先哲惊世之书”,其中对历史事件和人物的评论中肯、合理,阅读有益于开阔心胸。

近代学者梁启超在《新史学·中国之旧史学》中评价《资治通鉴》说:“司马温公《通鉴》,亦天地一大文也。其结构之宏伟,其取材之丰赡,使后世有欲著通史者,势不能不据以为蓝本,而至今卒未有能逾之者焉。温公亦伟人哉!”

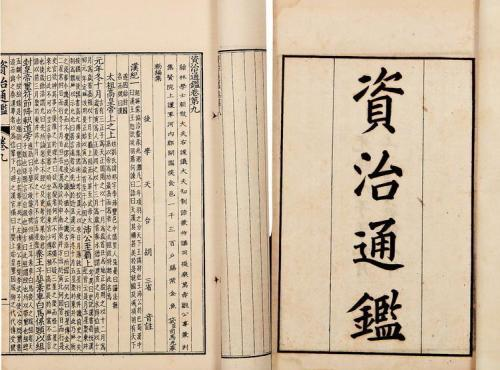

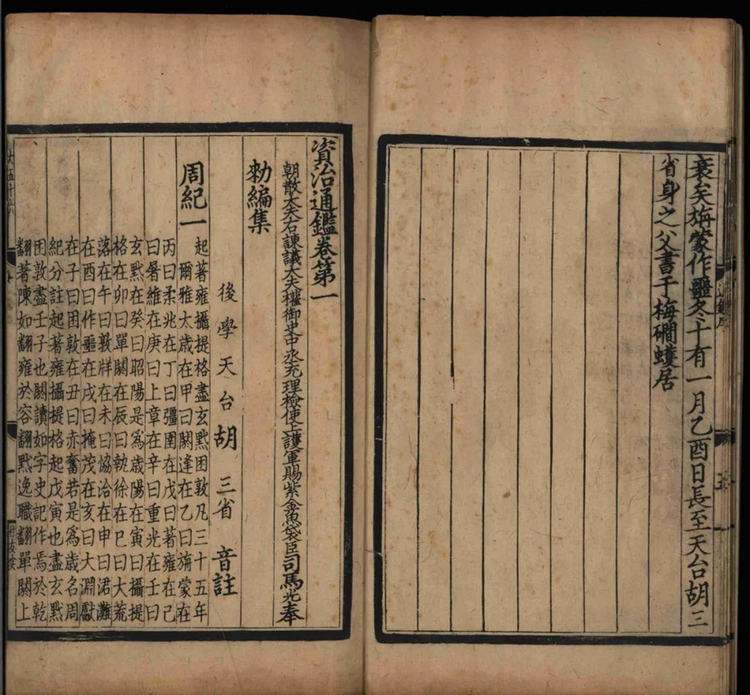

神宗元丰七年(1084年)《资治通鉴》成书,哲宗元祐元年(1086年)十月国子监获准于杭州镂板,元祐七年(1092年)版成印行。元祐本是《资治通鉴》最初的本子,也称“祖本”,但可惜今无传本。

南宋高宗绍兴二年(1132年)七月,两浙东路茶盐司公使库下属绍兴府余姚县重刻《资治通鉴》,次年十二月完工印行。世称《资治通鉴》两浙东路茶盐司公使库本,简称余姚官刻本,此本可能是对元祐本的翻刻,书中附有司马光《进书表》和神宗《奖谕诏书》等资料,有助于了解《资治通鉴》成书至开雕之经过。余姚官刻本的雕版,后来在战乱中被金军掳走。北京首都图书馆藏有余姚官刻本,虽有残损,尚是足本。

蒙元统一中国后,在大都(今北京)设置兴文署,重新刊刻儒学经典、诸子百家及各种史书,《资治通鉴》是这套丛书中的一种,由当朝翰林学士王磐作序。围绕王磐序、兴文署本《资治通鉴》的考辨,清代中期以来学者们意见并不一致,形成一桩公案。

宋末元初史学家胡三省曾两注《资治通鉴》:初撰《通鉴广注》97卷,摘录《资治通鉴》文句并加以注释,独立成书,但书稿在战乱中遗失,没能刊印;其后,又找到一部《资治通鉴》重新作注,把自己的注文和司马光《通鉴考异》都散入《资治通鉴》相对应的正文之后。胡三省自谓此书为《新注资治通鉴》,后更名《资治通鉴音注》,世人多称元刊《资治通鉴》胡三省音注本,简称元刊胡注本或胡注本。元刊胡注本在明代传刻有十余种,因辗转雕版讹误渐多,后来渐失原貌,到清代原刻本书籍已不多见。

清嘉庆十七年(1812年)至二十一年(1816年),江苏布政使(其间又历任安徽巡抚、江苏巡抚)、今江西鄱阳人胡克家,获得元刊《资治通鉴》胡注本,遂仿刻胡注本《资治通鉴》294卷并《通鉴释文辨误》12卷。这一刻本称胡克家刻《资治通鉴》,简称胡克家本,又因雕版完工于丙子年,亦称嘉庆丙子刻本。近代藏书家章珏作《胡刻通鉴正文校宋记 》30卷,对胡克家本进行过校勘。胡克家本被奉为善本,1956年中华书局《资治通鉴》标点本,即以胡克家本作为底本。

1919年,藏书家、四川江安人傅增湘以旧藏残本余姚官刻本为主,配以另六种少见的宋刊《资治通鉴》残本,凑集而成176卷《资治通鉴》,由商务印书馆影印,世称《资治通鉴》傅增湘百衲本。现北京首都图书馆有藏。

中华人民共和国成立后,于1954年11月成立标点《资治通鉴》委员会(或称小组),由顾颉刚等12位学者分工协作,1955年底交稿,1956年《资治通鉴》标点本由古籍出版社出版,1957年古籍出版社并入中华书局,之后改由中华书局出版至今。该中华书局标点本,采用胡克家翻刻元刊胡注本为底本,进行分段、标点使之眉目清楚,对原文纪年标注了干支和公历,同时择要采用了章钰《胡刻通鉴正文校宋记 》校勘成果,并增添了一些校注和补正。2019年11月,中华书局启动标点本《资治通鉴》修订工程,旨在提供更加符合现代学术标准的升级本。

胡三省《资治通鉴音注》在元代只有一个刻本,关于这个刻本刊刻于何时、何地或胡三省注释《资治通鉴》用的是哪个底本,没有原始史料说明。元代翰林学士王磐曾作《兴文署新刊<资治通鉴>序》,提到元代成立兴文署刊刻《资治通鉴》事宜。流传下来的《资治通鉴音注》,仅明代前期印本卷首刊有王磐序。清代胡克家仿刻时,曾说其所据元本有王磐序,并定为兴文署所刻。所以从清代中期以后,一直有学者认为胡注本为元代兴文署初刻,有王磐序。民国学者王国维考证后认为,王磐序并非为刊刻胡注本所作;元版胡注本于胡三省死后(大德六年即1302年后)初刻于今浙江临海,而非元大都(今北京)兴文署;胡三省再注《资治通鉴》时用的可能是有王磐序的兴文署本,故王磐序出现在胡注本中。此后关于《资治通鉴》版本“单传”一般认为是:北宋元祐本为祖本,南宋余姚本为二传,元代兴文署本为三传,元代胡注本为四传。当代学者吴哲夫推测,王磐序是“明季或清初好事者的伪作”。当代学者郭立暄认为胡注本初刻于元代中期,明前期修补重印时,误增入王磐序,后来印本又将之撤去。当代学者辛德勇则认为,元代兴文署没有刻印过《资治通鉴》或《资治通鉴》胡注本;胡三省两次作注依据的底本均是宋本《资治通鉴》;兴文署未用的王磐序,在胡三省死后台州路儒学初刻胡注本时采用,以示朝廷对刊印《资治通鉴》的重视。

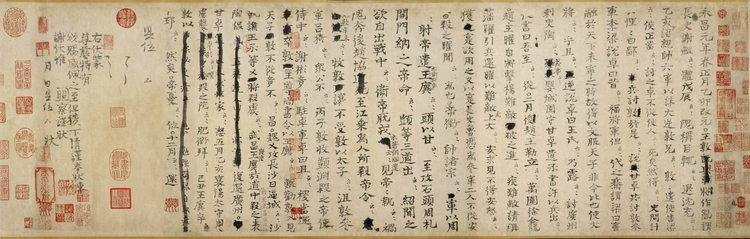

司马光亲书《资治通鉴》残稿一卷,现藏于中国国家博物馆,横长130厘米、纵宽33.8厘米,楷书书写29行465字,是司马光为节约纸张,在范仲淹之子范纯仁给自己和哥哥司马旦的书信空白处草拟的手稿。有三部分内容:一是手书罗列了东晋元帝永昌元年(322年)主要事件(从正月王敦起兵作乱到十二月慕容皝自令支回归),叙事并不完整,某事往往仅写个开头,后边即以小字“云云”省略,接着另写他事,应是《资治通鉴》的初稿或细纲;二是文中有已被抹去、尚可辨识的范纯仁书信“纯仁再拜……”几句话;三是后边还有司马光手书“谢人惠物状”,即收礼后的答谢信。一纸之间,集司马光《资治通鉴》手稿、范纯仁书札、司马光“谢人惠物状”于一体,堪称“幅纸三绝”,至为难得。手卷有清乾隆皇帝御笔题签,有宋人任希夷等、元人柳贯等题跋,签印清乾隆、嘉庆、宣统皇帝御宝及各家各式收藏印一百余方。

时 间 | 类 别 | 书 名 | 作 者 | 简 介 |

宋代 | 注释类 | 《资治通鉴释文》 | 史炤 | 30卷,《通鉴》早期注释书,主要是注音和解字 |

注释类 | 《通鉴地理通释》 | 王应麟 | 14卷,专门考据《通鉴》所载地名及沿革 | |

注释类 | 《增节音注资治通鉴》 | 陆唐老 | 120卷,系适应科举士子需要而编的节本,间有音注,然不甚精 | |

评论类 | 《通鉴问疑》 | 刘羲仲 | 刘羲仲是刘恕之子;此书1卷,探讨《通鉴》得失,是最早评论《通鉴》的著作 | |

评论类 | 《六朝通鉴博议》 | 李焘 | 10卷,详载三国六朝胜负攻守事迹,并予论断 | |

评论类 | 《通鉴答问》 | 王应麟 | 5卷,是《玉海》之末附刊13种之一,始自周威烈王、终于汉元帝 | |

宋末元初 | 注释类 | 《资治通鉴音注》 | 胡三省 | 294卷,上起三家分晋、下讫五代后周世宗,注文近300万字,是《通鉴》最佳注本 |

注释类 | 《资治通鉴释文辨误》 | 胡三省 | 12卷,刊正史炤注释,每条先举史炤注释之误,再行考辨 | |

明代 | 注释类 | 《资治通鉴补》 | 严衍 | 对《通鉴》史实进行订误的著作。清人钱大昕称其是胡三省《资治通鉴音注》之后,最有功于《通鉴》的著作 |

明末清初 | 评论类 | 《读通鉴论》 | 王夫之 | 30卷,以朝代为序,评论事件、人物,属阅读《通鉴》所作史论,旨在借古鉴今、经世致用 |

清代 | 注释类 | 《通鉴注商》 | 赵绍祖 | 18卷,凡800余条,着重地理方面考据 |

注释类 | 《通鉴注辨正》 | 钱大昕 | 2卷,140余条,多集中在地理、职官和声韵文字 | |

注释类 | 《通鉴胡注举正》 | 陈景云 | 1卷,订正胡三省《资治通鉴音注》之误,凡63条 | |

近代以来 | 校订类 | 《胡刻通鉴正文校宋记 》 | 章珏 | 30卷,对胡克家本进行校勘之作 |

综合类 | 《通鉴研究》 | 崔万秋 | 1934年初版,商务印书馆“国学小丛书”之一,近代第一部全面研究《通鉴》的总结性著作 | |

综合类 | 《通鉴学》 | 张煦侯 | 1948年初版,初版署名“张须”。是书首次以“通鉴学”冠名,为研究“通鉴学”的一部力作 | |

综合类 | 《通鉴胡注表微》 | 陈垣 | 始发于1945年、1946年《辅仁学志》,1962年中华书局出版 | |

综合类 | 《资治通鉴介绍》 | 柴德赓 | 1981年初版,主体部分为作者授课录音稿,通俗易懂 | |

注释类 | 《通鉴地理注词典》 | 冯惠民 | 1986年初版,集体编写的《通鉴》地理方面的工具书 |

宋元之际史学家胡三省《新注<资治通鉴>序》:“宋英宗皇帝命司马光论次历代君臣事迹为编年一书,神宗皇帝以‘鉴于往事,有资于治道’,赐名曰《资治通鉴》,且为序其造端立意之由。”

[b]“稽古右文”:考察古代事迹、总结历史经验,重视、提倡发展文化教育事业。

[c]宋神宗即皇帝位前,曾被封为颍王,其王府别称“颍邸”。

[d]意思是:做君主的不看《通鉴》,想治平天下可能不知从哪里下手,想规避祸乱可能不知防范之法;做臣子的不看《通鉴》,对上则无法侍奉君主,对下则无法治理百姓;做儿子的不看《通鉴》,出门谋身可能会辱没先人,做事难以垂范后人。甚至像行军打仗、创制法度,如果不知道效仿古人之所以成功的地方,警戒古人之所以失败的地方,那么想求胜利也终失败,想图利益也终受到损害,这是必然的。

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。