拓跋宏(公元467年-公元499年),又名元宏,史称北魏孝文帝、高祖孝文皇帝,是北魏第七位皇帝、北魏献文皇帝拓跋弘的长子,是推行鲜卑族汉化改革的政治家。

本页面主要目录有关于拓跋宏的:人物生平、施政举措、历史评价、人物影响、人物关系、人物轶事、后世纪念、影视形象、人物关系等介绍

拓跋宏(公元467年-公元499年),又名元宏,史称北魏孝文帝、高祖孝文皇帝,是北魏第七位皇帝、北魏献文皇帝拓跋弘的长子,是推行鲜卑族汉化改革的政治家。

本页面主要目录有关于拓跋宏的:人物生平、施政举措、历史评价、人物影响、人物关系、人物轶事、后世纪念、影视形象、人物关系等介绍

拓跋宏

元宏

南北朝

平城(今山西大同)

鲜卑族

公元467年

公元499年

33岁

谷塘原行宫(今河南邓州东南)

长陵(今天河南省洛阳市孟津区官庄村南)

孝文

高祖

实行“太和新制”,对北魏进行汉化改革,加快了北魏的封建化进程,促进了民族融合,其土地制度对隋唐经济繁荣做出积极影响

约28年

平城(今山西大同)、洛阳(今河南洛阳)

北魏

公元471年

公元499年

北魏献文帝拓跋弘

北魏宣武帝拓跋恪(元恪)

北魏献文帝皇兴元年(公元467年)八月,拓跋宏出生于平城(今山西大同),不满2岁时被立为皇太子,其生母李夫人因北魏“子贵母死”的传统被赐死,拓跋宏交由嫡祖母冯太后抚养。皇兴五年(公元471年)八月,献文帝拓跋弘禅位于年仅5岁的拓跋宏,五年后,拓跋弘被嫡母冯太后软禁后离世,冯太后主理朝政并协助拓跋宏推行“太和新制”。与此同时,拓跋宏在冯太后的影响下开始学习汉学,熟读儒学经义,积累了一定的治国经验。北魏孝文帝太和十四年(公元490年)九月,冯太后离世,23岁的拓跋宏主揽大权,迁都洛阳,处死太子元恂、贵族穆泰等反改革势力,在北魏深化汉化改革,国力增强后又征伐南齐。太和二十三年(公元499年),拓跋宏在征伐南齐路上病逝,同年五月,被葬于长陵,谥号孝文,庙号为高祖。

为政期间,拓跋宏推行“太和新制”(孝文帝改革),实行“班禄俸制”“三年考”等举措规范吏制,通过迁都除逆,强化门阀制度等举措减弱改革阻力,又通过异族通婚、推行汉学深入汉化改革。继与南朝宋通使往来后拓跋宏和南朝齐也建立了外交关系,并想通过荡平南疆,复礼四夷来加强北魏的影响力。为此,除了征伐南齐外,他还和高句丽、吐谷浑等国交流增多,和西域通商往来。经济上推行三长制、均田制、改租调制等,鼓励农业生产、规范国家税收,减轻人民负担。同时,改易风俗,提倡佛教,完成了对云冈石窟的修建,并开始修造龙门石窟。

这些举措从一定程度上有利于北方经济发展,加快了北魏封建化进程,促进了民族融合和文化繁荣,且其“均田制”等土地制度对后来的隋唐经济繁荣有着积极影响。但他在位期间,强化了门阀制度,对隋唐的选官制度乃至后世的社会规则都造成影响。

皇兴元年(公元467年)八月二十九日,拓跋宏在平城紫宫出生,母亲是中山大族李惠的女儿李夫人,父亲是献文帝拓跋弘。拓跋弘即位后,朝政事务都由其嫡母冯太后做主,自拓跋宏降生后,冯太后不再主理朝政,开始抚养年幼的拓跋宏。皇兴三年(公元469年)六月初三,不满2岁的拓跋宏被立为皇太子,因北魏有“子贵母死”的传统,其生母李夫人被赐死。

皇兴五年(公元471年)八月二十日,献文皇帝拓跋弘禅位给5岁的拓拔宏,改称太上皇,北魏随即改年号为延兴。由于拓跋宏尚年幼,国家大事先是由太上皇拓跋弘主理,北魏孝文帝承明元年(公元476年),拓跋弘被其嫡母冯氏软禁后死亡(传言是被冯氏毒死),冯氏随后被尊为太皇太后,再次邻朝听政。次年,北魏改年号为“太和”,进行一系列汉化改革,开启了“太和新制”,又称“孝文帝改革”。

但此后十年间,朝政之事皆由冯太后做主。拓跋宏则在冯太后严格教育下开始学习汉学,经过多年积累,他精通儒家经义、史传百家,能写诗歌。太和十年(公元486)起,冯太后开始让拓跋宏尽可能多地参与政务,培养他的才干,拓跋宏认同冯太后提出的汉化改革,同时在治国上也逐渐形成了自己的见解。

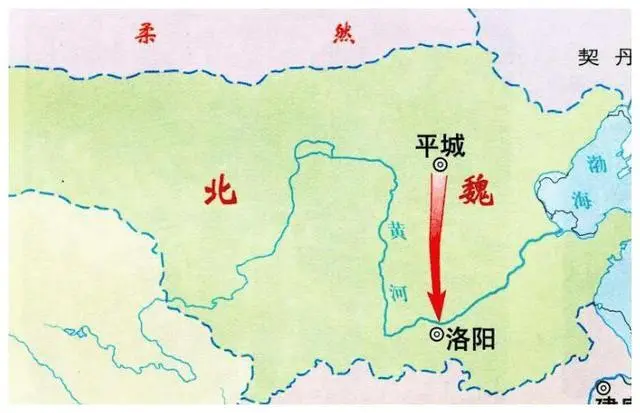

拓跋宏于太和十四年(公元490年)亲政之后,继续推进对北魏的汉化改革。因当时的都城平城(今山西太原)位置偏北,容易受到柔然等北方少数民族的袭扰,当地的环境也不利于耕种,而远离中原的朝臣对拓跋宏提出的深入汉化的相关政策也常心生抵制,限制了北魏经济与政治的进一步发展,拓跋宏便有意迁都洛阳。

太和十六年(公元492年)前后,拓跋宏征召高句丽、吐谷浑等蕃国入朝觐见,并对各蕃国君进行晋封,以便在迁都洛阳前对外建立其统治四夷的秩序,对内提高威信。为避免迁都一事因遭到大臣们的普遍反对而夭折,拓跋宏于北魏孝文帝太和十七年(公元493年)秋,谎称要大规模讨伐南齐,亲率30余万大军南下,且故意装作急于作战的模样,在抵达洛阳前后,即便是天降大雨人困马乏他也仍要求继续行军。随军大臣见此对“南伐”心生不安,一同请求他停止南下,拓跋宏便趁机劝说他们迁都洛阳,并说北魏已兴师南下,若中止南伐于国不利,迁都洛阳不但能解此时之困还于长远有利。大臣们权衡过后同意了他的要求。拓跋宏便于次年正式迁都洛阳。

拓跋宏迁都洛阳以及对北魏的汉化改革引来了部分北魏朝臣的不满,太和十八年(公元494年),北魏迁都前,鲜卑贵族元隆、元超等想将太子元恂截留在旧都平城但最终失败。而太子元恂对迁都洛阳、易装易俗的举措也心生抵制。

太和二十年(公元496年),拓跋宏外出巡游,太子元恂留守金墉城(今河南孟津阿斗城),因厌烦洛阳暑热撕毁拓跋宏所赐汉服,公然以鲜卑旧俗行事,并杀掉了对他进行规劝的大臣高道悦,拓跋宏闻讯怒而将其废为庶人。次年,元恂集结左右起兵反叛,拓跋宏随即将15岁的元恂毒杀于河阳(今河南焦作市孟州市)。

元恂被废之后,同样不满迁居洛阳实行汉俗的北魏重臣穆泰暗中联络元隆、元超等鲜卑贵族,想推举阳平王元颐为首领一起起兵反叛,元颐佯装同意和他们合作,私下却将此事告知拓跋宏,拓跋宏随即将穆泰等人下狱。太和二十一年(公元497年),拓跋宏另立儿子元恪为皇太子,同时下令特许鲜卑贵族可“秋居洛阳,春还部落”。

太和四年(公元480年),北魏为帮南朝宋复国和南朝齐开战,由于双方均无法彻底战胜对方,便相互生出停战交好的意愿。太和五年(公元481年),北魏和南齐开始通使往来。在相互交往中,拓跋宏对南朝的先进文化心生向往,并越来越想将南齐据为北魏所有,太和二十一年(公元497年),拓跋宏率军20万大举南伐,直到次年三月才终于攻占南齐的南阳(今河南南阳)、新野(今河南新野)、南乡郡(今河南淅川县境内)等地,随后又在樊城(今湖北襄阳市樊城)受挫,恰逢南齐明帝离世,拓跋宏便以“礼不伐丧”为由退兵,回军途中,因听闻冯幽后与男宠私通病倒。

太和二十三年(公元499年)三月,此前染疾的拓跋宏在还没有病愈的情况下,坚持再次亲征南齐,途中病情加重被迫北还,同年四月初一,拓跋宏于谷塘原行宫(今河南邓州东南)离世,享年33岁。因害怕南齐闻知其死讯后返兵追逼,同行的北魏朝臣选择秘不发丧,直至太子拓跋恪(元恪)赶到鲁阳即位(今河南鲁山县),才为孝文帝拓跋宏举行丧礼,北魏宣武帝景明元年(公元499年)五月,拓跋宏归葬长陵,谥号孝文,庙号为高祖。

镇压起义

拓跋宏即位前后,因为官吏压迫、土地分配不均等原因,从北魏孝文帝延兴元年(公元471年)至太和五年(公元481年)就接连发生了十八次农民起义。为恢复社会秩序,延兴二年(公元472年),下诏令各地镇压农民起义,并规定以平叛能力作为官员晋升的标准,但由于没有从根本上解决土地分配问题,农民起义依旧此起彼伏。

改革吏制

拓跋宏即位初期,北魏曾从官员选拔制度以及考核制度方面进行吏治改革,比如延兴二年(公元472年)时北魏曾规定,各地要从高门第中有名望的人当中选拔官员,以提高获取高素质官员的可能性。同时制定名叫“三年考”的官员考核制度,即每三年对的在职官员进行考核,并将官员升迁和政绩相联系,官员不敢像以往那般盘剥百姓。

但由于彼时北魏对官员实行“无禄制”,官员收入多来自朝廷偶尔赏赐以及战时所获战利品,官员盘剥百姓之事仍经常发生,并因此产生激烈的社会矛盾。太和八年(公元484年),在冯太后授意下,拓跋宏颁布了“班制俸禄”诏书,规定官员俸禄由朝廷颁发,内外百官按照品秩高低领取不同俸禄,规范了北魏吏制的同时,缓和了社会矛盾。

拓跋宏主政后,在官制上也进行了汉化改革,太和十八年(公元494年),拓跋宏如愿迁都洛阳后,开始采用南朝汉族官制,启用南朝官吏,完善了对官员的考核制度以及监察制度,惩治官员贪腐行为,并对拥护他进行汉化改革的鲜卑人进行提拔和培养,为北魏储备改革人才。此后,又用法律的形式将选官和门阀制度联系在一起,规定只有一等姓氏的人才能成为王公大臣,而其他官职任免也要根据姓族高低来判定。此举从一定程度上保障了鲜卑贵族利益,并联合了汉族士族大姓,减轻了部分改革阻力。不过,拓跋宏也会对所任官员的才能加以考察。

推行汉化

为深入推进汉化改革,转变北魏的生活生产方式,拓跋宏主政后决定迁都洛阳,太和十八年(公元494年),拓跋宏力排众议迁都洛阳,改易鲜卑旧俗,要求鲜卑贵族上朝时要说汉语、着汉服,30岁以上的年长之人可以适当放松限制,但30岁以下的违令则要被免除官职。太和二十年(公元496年),拓跋宏下令将姓氏“拓跋”改为“元”姓,并号召鲜卑贵族改为汉姓。在太子元恂以及鲜卑贵族穆泰为首的贵族反对他所推行的汉化政策时,拓跋宏出兵平叛,处死元恂、穆泰等人。此举清除了反对汉化改革的上层势力,客观上促进了民族融合。

太和十九年(公元495年),拓跋宏为了减弱鲜卑贵族对推行汉化的抵制心理,并为了提高鲜卑族的统治地位,在学习吸收了西晋的门阀制度后,下诏将“穆、陆、贺、刘、楼、于、嵇、尉”八个姓氏定为鲜卑第一等士族的姓氏,地位相当于中原的四大士族:范阳卢氏、清河崔氏、荥阳郑氏、太原王氏。此外,拓跋宏又以各姓族先世在朝时官爵的高低为标准,令高门第为姓,低门第入族,并用法律的形式确立了一套“以贵承贵,以贱承贱”的士族门阀制度,并以门阀的高低作为选拔官员的参考。此举团结了鲜卑贵族和汉族士族,从一定程度上减弱了改革阻力,但也形成了社会痼疾,为北魏后期的政治腐败埋下伏笔;且由于其规定相应门第之间才可以通婚,对婚姻制度以及社会风俗造成影响。

拓跋宏鼓励异族通婚,为做表率,拓跋宏下令选范阳卢氏、清河崔氏、荥阳郑氏、太原王氏、以及陇西李氏等汉族名门之女入宫为妃,还为自己的兄弟选汉族女子为妻,鲜卑贵族纷纷效仿,各民族之间的矛盾也因此得以缓合。

拓跋宏亲政迁都后,大举推行礼法,尊崇孔子,提倡尊老之风。此外,他兴办学校,鼓励鲜卑人学习汉族文化,太和十三年(公元489年),拓跋宏派人向南齐求借书籍,但南齐没有答应。太和十五年(公元491年),拓跋宏又将北魏建筑专家蒋少游编入使团当中,令他观摩学习南齐的宫殿和建筑,为营建洛阳新宫做准备。

征伐南齐

北魏政权一向有正统观,拓跋宏主政后,力图从在政治、文化等方面成为华夏正统,与其他政权的交流中,也多以此作为指导思想以达到一统天下目的,一直想将分立南方的南朝纳入麾下。拓跋宏即位之初,承袭旧制和南朝的刘宋王朝通使往来。在南朝宋被齐所灭后,北魏扶持刘昶称帝,在刘昶允诺向北魏称臣后,北魏答应帮他灭齐。

由于一时无法征服南朝齐,加之南朝齐在文化上较为强盛,拓跋宏遂决定与南齐交好,并学习其先进文化,力争在文化上获得“正统”认可,在北魏各方面实力增强过后,拓跋宏开始筹划南伐,与南齐一争高下。太和二十一年(公元497年),拓跋宏率军20万大举南伐,因战事胶着于次年退兵,但拓跋宏攻伐南齐,扫平南疆的意愿依旧坚决。太和二十三年(公元499年)三月,已身染重疾的拓跋宏坚持亲征南齐,途中因病离世,临终遗命之一仍为“荡平南方”。

复礼四夷

拓跋宏遵循“守在四夷”的中原传统边疆经略思想,以“中国”“华夏”和中原正统自居,将边疆各族看做四夷、藩属,对他们采取的外交政策也多以防守、羁糜、怀柔为主。

南朝宋时期,高句丽和南朝交往较多。随着南朝宋的衰落,高句丽和北魏之间的交流也日益增多,但北魏对高句丽此前外交倾向南朝一事心有芥蒂,而高句丽对北魏也存有戒心。拓跋宏即位后,与高句丽的来往开始频繁,并确立了藩属关系。太和十二年(公元488年)与太和十六年(公元492年),高句丽向北魏一年朝贡达四次,北魏也给予高句丽仅次于南齐的接待规格,这是藩属国能得到的最高礼遇。只是,高句丽一直对北魏心存忌惮,太和十七年(公元493年),拓跋宏征召四夷朝见时,高句丽心存疑虑不愿派世子入魏,被拓跋宏下诏斥责。拓跋宏如愿迁都洛阳后,见高句丽依旧臣服,就继续与之交好,但双方交往时,北魏因实力较强处于主导地位。

拓跋宏即位之前,北魏和同属北方游牧民族政权的柔然多有征战,北魏还鄙称柔然为“蠕蠕”,拓跋宏即位后,对柔然采取羁糜怀柔的外交政策,在其统治时期,北魏与柔然的通使、朝贡往来共有 11 次,其中承明元年(公元476年)、太和元年(公元477年)每年朝贡次数多达三次。太和九年(公元485年),柔然因内乱国内空虚,北魏朝臣建议拓跋宏趁机伐取柔然,拓跋宏认为打仗是“圣王不得以而用”的手段,于是没有允准朝臣建议。但由于双方在对西域的控制权以及游牧区域划分上存在矛盾,且不断发生军事冲突,太和十六年(公元492年),拓跋宏下令出兵柔然,柔然遭受重创后再无力袭扰北魏,双方也暂停往来。

吐谷浑是鲜卑族慕容氏的一支,在拓跋宏之前,北魏和吐谷浑多次交战却始终无法将其彻底消灭。拓跋宏即位后,吐谷浑开辟出一条连接江南和西域以及塞北的通道,掌握了当时的商路要道,北魏也因此有意与之修好。太和十五年(公元491年),吐谷浑王伏连筹之子贺虏头到北魏朝见,拓跋宏对之“礼锡有加”,并给他加封西海郡开国公等称号,随后,双方交往增多,拓跋宏在位期间,吐谷浑先后向北魏进贡63次,是向北魏朝贡最多的国家。

太和二十一年(公元497年),柔然因内乱由盛转衰,失去了对西域(玉门关以西,葱岭即帕米尔高原以东的广大地区)的控制,北魏借机与西域通使往来,至拓跋宏离世前,西域使者商客往来北魏不绝,双方交往密切。

劝课农桑

为促进经济发展,北魏拓跋宏时期,较为注重发展农业,并想借此将北魏从游牧为主的经济模式转变为农耕为主的经济模式。拓跋宏即位之初,北魏曾多次发布诏令,以劝课农桑。延兴二年(公元472年)四月,在其父拓跋弘的协助下,拓跋宏曾下诏令所有从事工商、杂役的人去务农,同年七月,又令流亡百姓返回故乡耕种,若不听从者则要流放至边塞之地。延兴三年(公元473年),拓跋宏下诏让富人借耕牛给平民耕地,并规定不愿意借牛的人家,家人不能再朝为官,并责令地方官督察此事。延兴五年(公元475年)六月,拓跋宏又下诏禁止宰杀牛马。这些举措都在尽可能保证农业生产。

颁均田制

太和九年(公元485年),拓跋宏在冯太后的辅助下,颁布均田制,规定将无主荒田收归国家所有,再以国家名义分授给无地农民耕种,以改变“富强者并兼山泽,贫弱者望绝一隅”“民无余财”的现状。

均田制规定,国家可授予15岁上的男子每人露田40亩,桑田20亩,15岁以上的女子每人可得露田20亩。露田不得买卖,身故或者年满70岁后退还朝廷,而桑田则永为个人所有。不适合种桑树的地方,男子另给麻田40亩,女子5亩。有耕牛和有奴婢的人家,会加授田产,地方官吏也会授予公田,若该地田地不足,则鼓励农户迁往他处居住。为促进均田制的实施,拓跋宏还派使者到各地巡视督察。

而百姓领到土地的同时,此前被豪强大户隐匿的户口也直接被北魏朝廷控制,保证了北魏的税赋,与此同时,均田制促进了经济发展,缓和了社会矛盾。为改革租调制提供物质基础。

改租调制

北魏建国之初,财政收入多采用掠夺的方式,随着国家制度的完善,拓跋宏之前,北魏曾学习汉族租调制度,以户为单位进行税赋征收。但由于此前户籍登记不够明晰,豪强大户隐匿户口的同时将赋税转嫁给农民,用以作为税收法令的租调制也很混乱,致使农民负担沉重,国家财政收入困难。均田制颁布后,拓跋宏又对租调制进行改革。将此前受田的家庭作为纳税的单位,对他们耕种所得的劳动成果进行征税,并调低赋税标准,从此平民所缴纳税赋“计省昔十有余倍”,赢得了农民的普遍欢迎。同时,由于纳税个体增多,北魏财政收入也得以增长。

行三长制

在拓跋宏之前,北魏根据鲜卑族传统,在户籍管理上一直使用“宗主督护制”,即作为“宗主”的大地主负责对依附他的平民进行登记造册,而宗主所上报的户籍册被作为北魏征兵以及征税的凭据。但长期以来,宗主常以隐匿户口的方式进行逃税,影响国家税收,且由于被其登记为“显户”或“隐户”的平民赋税负担不一,激化了社会矛盾。为此,太和十年(公元486年),拓跋宏下诏废除宗主督护制,学习汉族户籍管理形式实行“三长制”。

“三长制”规定五家为一邻,五邻为一里,五里为一党,在“邻”“里”“党”内各选一个声望高且能干的人担任“长”,而三个“长”合称为“三长”,三长则在朝廷的授意下对地方进行治理,负责登记户籍、征收税赋、维护治安等。三长制的实施,使原来由豪强地主掌握的隐匿户口变为朝廷直接控制户口,从而达成编户齐民的目的,为建立起完善的赋税体系、从经济上进行改革做出制度保障。而三长制在后来也成为北齐、隋、唐时期乡里组织的基础,甚至成为元、明时期税赋制度的基础,影响较为深远。

规制婚丧

太和二年(公元478年),拓跋宏在巡游代州(今山西代县)时,发现当地因聘礼索要过多、丧礼承办过厚加重了百姓负担,再加上一些有钱和为官的家庭不顾门第限制娶平民家的女儿,致使一般人家很难娶妻。为此,拓跋宏在冯太后的辅助下,于同年五月下诏将婚丧之俗以律令的形式予以规范,要求官吏名门须与同门第的女子婚配,禁止民间婚丧仪式超过规制,且不准索要过多聘礼。太和七年(公元483年),又下令禁绝“一族之婚,同姓之娶”等鲜卑婚俗。

宗教举措

拓跋宏吸纳了汉族历代王朝将宗教作为政治工具的传统,在北魏提倡佛教信仰,寺庙因此迅速增多,僧侣人数也越来越多。太和十七年(公元493年),拓跋宏下诏制定四十七条《僧制》,设置中央僧官机构“昭玄寺”,除了负责昭玄寺的正职“沙门统”外,另设副职“都维那”管理寺庙日常事务,同时增加在职僧官。佛教的盛行促进了宗教文化的发展,拓跋宏在位期间北魏建成大量官修寺庙如报德寺、永宁寺,并完成了云冈石窟的修建,而他在位期间开始修建的龙门石窟也成为矗立至今的佛教建筑。

历代对拓跋宏的评价趋向正面,比如《魏书》认为拓跋宏有雄才大略,能礼贤下士,且有卓越不凡的理政能力,不愧“孝文”之称号。他的孙儿孝明皇帝元诩认为,拓跋宏迁都洛阳、依重士族、征伐南齐等施政举措都务实且有效。欧阳修认为,拓跋宏推行汉化政策“遂定天下之乱”,才有了后来的文治天下,从这一点上看,拓跋宏之功“何异王者之兴”。

另有人评赞他的文采,比如北魏裴延儁认为他“克文克武”是“五经治世之模”。明代史学家王世贞认为历代皇帝当中,有文采的皇帝有29个,魏孝文拓跋宏便是其中之一。清代学者赵翼认为,古今有才学的帝王大多生于中土,拓跋宏原本是少数民族帝王没有师儒之训却文采斐然很是难得,而其急于迁都洛阳,改变鲜卑旧俗,实行汉化政策,或许是发自内心地喜欢汉族文化,以至“”性灵而不自止”。但近代史学家吕思勉则认为,拓跋宏虽有文采,可史书上对他文采的夸赞有夸大的成分。不过他依旧评赞了拓跋宏,说他是少数民族皇帝中的豪杰,认为他能抛却旧俗行汉族的语言风俗是极其勇敢的。

也有针对拓跋宏部分施政举措的负面评价,比如隋朝思想家王通认为,拓跋宏实施的汉化政策,使“中国之道不坠”,太和新制的举措也很好,可惜的是没有使用“唯才是举”的用人之策。北宋史学家司马光认为,拓跋宏虽贤明,但其“先门第而后贤才”的选才之法存有弊端。研究魏晋南北朝史的当代学者唐长孺认为,拓跋宏推行“三长制”“均田制”的改革,在一定程度上缓和了阶级矛盾,削弱了鲜卑贵族的权力。但迁都洛阳后,为了减少改革阻力,又给予鲜卑贵族和汉族地主以特权,此举为北魏政治腐朽埋下伏笔。

同时,有史学家认为他对后世做出了贡献,比如史学家翦伯赞认为,拓跋宏迁都洛阳和实行汉化改革是适应了北魏政治经济发展的要求,客观上促进了民族融合。史学家王仲荦也认为拓跋宏之改革顺应了历史潮流,是一个有卓见的政治家。认为其迁都洛阳、推进汉化等施政举措缓和了民族矛盾和阶级矛盾,巩固了北魏的统治,且其所行均田制促进了北方的社会经济发展,给隋唐的经济繁荣奠定了土地制度基础。

拓跋宏为政期间,所行的“三长制”“均田制”等举措促进了经济发展,缓和了社会矛盾,其积极与西域通商的外交政策促进了商业发展,北方经济也由此复苏并日渐繁荣。同时,他尊崇儒学,学习汉族封建统治制度,加快了北魏的封建化过程。而其所行的均田制被后来的隋、唐王朝吸纳,并以此为基础实现了经济繁荣。并因其迁都洛阳、推行汉化政策等举措,促进了民族融合,对中国文化的繁荣也形成了正面影响。但其大定种姓,将门阀制度与举荐官员结合,并以法律形式确定下来,强化并推广了西晋时期的门阀制度,虽部分实现了拓跋宏治国需求,但也因此形成选才疏漏,造成阶级对立,并为北魏政治腐朽埋下伏笔,对隋唐乃至后世的社会规则都造成影响。

关系 | 姓名 | 简介 |

高祖父 | 拓跋焘 | 即北魏第三个皇帝,公元423年—公元452年期间在位,公元452年,拓跋焘被宦官宗爱所杀。谥号太武皇帝,庙号世祖 |

曾祖父 | 拓跋晃 | 公元432年被册立为太子,公元446年因反对灭佛与父亲太武帝拓跋焘产生矛盾,公元450年,因官宦陷害被太武帝处罚,后忧虑而死,终年24岁,其子文成帝拓跋濬即位后追封其为景穆皇帝,庙号恭宗 |

祖父 | 拓跋濬 | 景穆帝拓跋晃的长子,公元452年~公元465年期间在位,主政期间恢复佛教,始建云冈石窟,26岁时病死,谥号文成,庙号高宗 |

祖母 | 李氏 | 文成皇帝拓跋濬妃子,南朝宋济阴太守李方叔之女,献文帝拓跋弘生母,公元465年,拓跋弘被封皇太子后,因北魏“子贵母死”的传统被赐死,拓跋弘即位后,追册为元皇后 |

嫡祖母 | 冯氏 | 文成皇帝拓跋濬皇后,抚养拓跋宏长大,并助他开启太和新制,公元前490年离世,享年49岁,谥号文明皇后 |

父亲 | 拓跋弘 | 即献文帝,公元前471年禅位给五岁的儿子拓跋宏,18岁的他成为太上皇,公元476年陡然离世,传闻是被嫡母冯太后毒杀,谥号献文,庙号显祖 |

母亲 | 李夫人 | 拓跋弘妃子,南郡王李惠之女,儿子拓跋宏3岁时,因“子因母贵”的传统被赐死,拓跋宏即位后,追册为思皇后 |

分类 | 名位 | 姓名 | 简介 |

皇后 | 废后 | 冯氏 | 冯太后侄女,公元471年入宫,公元493年被立为皇后,后因和姐姐幽皇后争宠被拓跋宏所废,在瑶光佛寺离世 |

幽皇后 | 冯氏 | 废后冯氏的庶出姐姐,公元497年,被拓跋宏册为皇后,幽皇后在拓跋宏出征期间,经常和男宠通奸,被拓跋宏之妹彭城公主告发,拓跋宏保留幽皇后头衔和尊仪,下令与其永不相见。拓跋宏离世前将其赐死 | |

妃嫔

| 贵人 | 高照容 | 宣武帝元恪生母,公元497年离世,享年29岁,宣武帝追册为文昭皇后 |

贵人 | 林氏 | 废太子元恂生母,元恂当皇太子因“子贵母死”被赐死,追谥为贞皇后,后又改追为废庶人 | |

夫人 | 罗氏 | 生子元悦、元怿,公元514年离世 |

另有昭仪冯氏两位,贵人、嫔等若干,生卒年皆不详。

分类 | 关系 | 姓名 | 简介 |

弟弟 | 二弟 | 元禧 | 又名拓跋禧,字永寿,拓跋宏异母弟,公元501年,因谋反被宣武帝赐死 |

三弟 | 元干 | 又名拓跋干,字思直,拓跋宏异母弟,公元499年离世,享年31岁 | |

四弟 | 元羽 | 又名拓跋羽,字叔翻,拓跋宏异母弟,公元501年,因淫乱被人殴打致死,享年32岁 | |

五弟 | 元雍 | 又名拓跋雍,字思穆,拓跋宏异母弟,公元527年,在河阴之乱中被权臣尔朱荣杀害 | |

六弟 | 元勰 | 又名拓跋勰,字彦和,拓跋宏异母弟,公元508年,在宣武帝默许下,被国舅高肇所害,享年36岁 | |

七弟 | 元详 | 又名拓跋详,字季豫,拓跋宏异母弟,公元504年,被宣武帝以谋反之命处死,公元508年又恢复其爵位,以礼下葬,加谥号平 | |

姐妹 | 姐/妹 | 常山公主 | 生卒年不详,嫁鲜卑大族陆昕之为妻,因孝顺婆婆留贤名 |

姐/妹 | 乐浪公主 | 生卒年不详,嫁汉人士族范阳卢氏的卢道裕为妻 | |

姐/妹 | 乐安公主 | 生卒年不详,嫁冯太后的侄子冯诞为妻,冯诞与拓跋宏同岁 | |

姐/妹 | 高平公主 | 生卒年不详,嫁宣武帝舅舅高肇为妻 | |

六妹 | 彭城公主 | 生卒年不详,早年嫁南朝宋刘昶世子刘承绪为妻,曾告发冯幽后与男宠私通 |

关系 | 姓名 | 简介 |

长子 | 元恂 | 公元493年被立为皇太子,公元496年因反对拓跋宏的迁都以及汉化政策被废,次年起兵反叛被赐死,时年15岁 |

次子 | 元恪 | 北魏第八位皇帝,公元499年至公元515年在位,谥号宣武皇帝,庙号为世宗 |

三子 | 元愉 | 爱好文学,崇信佛教,公元508年,因叛乱被杀,时年21岁,公元535年,其子元宝炬建立西魏,追谥为文景皇帝 |

四子 | 元怿 | 公元520年,在宣光政变中被元乂所害,时年34岁,3年后被追封为范阳王,孝明帝又改封其为清河王 |

五子 | 元怀 | 宣武帝同母弟,因受到猜忌,在宣武帝为政期间被软禁,宣武帝离世后2年去世,其第三子元修成为孝武帝后追谥为武穆皇帝 |

六子 | 元悦 | 清河王元怿同母弟,其子孝庄帝元子攸被杀后,自称魏帝,孝庄帝元修即位后将其赐死,谥号文宣 |

七子 | 元恌 | 七岁时夭折 |

封号 | 姓名 | 简介 |

兰陵公主 | 元氏 | 生卒年不详,以虐待奴婢、善妒留名,嫁南朝宋王刘昶次子刘辉,因争执不断离婚,后又复婚,怀胎中被刘辉重伤致死,刘辉被判死刑后遇赦免罪,两年后离世 |

阳翟公主 | 元氏 | 嫁给明元帝昭哀皇后的弟弟姚黄眉,其他不详 |

华阳公主 | 元氏 | 嫁给西晋皇室后代司马朏,宣武帝继位后册封为长公主,公元524年去世 |

顺阳公主 | 元氏 | 生卒年不详,嫁冯太后侄孙冯穆 |

始平公主 | 元氏 | 早夭,与北魏开国功臣穆崇早夭的玄孙冥婚合葬 |

济南公主 | 元氏 | 生卒年不详,嫁范阳卢氏,声名狼藉,后无病暴亡 |

义阳公主 | 元氏 | 生卒年不详,嫁范阳卢氏 |

南阳公主 | 元氏 | 生卒年不详,嫁南朝齐明帝第六子萧宝夤,萧宝夤叛魏后被处死,南阳公主带大三个儿子,后被其子萧凯和媳妇长孙氏派奴仆害死 |

长乐公主 | 元氏 | 拓跋宏小女儿,宣武帝同母妹,嫁给表兄高猛,公元525年在洛阳离世,享年37岁 |

封号 | 姓名 | 简介 |

孝明帝 | 元诩 | 宣武帝元恪第二个儿子,公元515年—公元528年在位,公元528年因不满母亲胡太后专权,密诏岳父尔朱荣进京勤王,被胡太后杀害,年仅19岁,谥号为明,庙号肃宗 |

孝庄皇帝 | 元子攸 | 元勰第三子,孝明帝元诩儿时伴读,孝明帝被杀后,于公元528年被权臣尔朱荣立为皇帝,公元530年,元子攸诱杀尔朱荣时被俘,后自缢身亡,年仅24岁,孝武帝即位后追谥其为孝庄皇帝,庙号为敬宗 |

孝武皇帝 | 元修 | 又名元脩,元怀第三子,北魏最后一个皇帝,公元532年被大将军高欢拥立为皇帝,公元534年因和高欢争权失败弃国投奔宇文泰,公元535年被宇文泰所杀,西魏追谥其为孝武帝,东魏称之出帝 |

西魏文帝 | 元宝炬 | 元愉之子,元修离世后,宇文泰等拥立其为王,建立西魏,公元551年离世,享年45岁,谥号文 |

太和初年(公元477年),冯太后将两个侄女纳入拓跋宏后宫,两个冯氏后妃当中,拓跋宏较喜欢年龄稍长的姐姐。但因为其是冯家庶出女儿,冯太后考虑到家族利益,以养病的名义将其遣送回娘家。拓跋宏主政后,又将她接回宫中,并废掉她的妹妹冯废后,转封她为皇后,也就是后来的冯幽后。冯幽后善妒,成为皇后后,不允许拓跋宏再亲近其他嫔妃,但拓跋宏出征期间,冯幽后却经常公然和男宠私通。且她开始贪恋权位,还逼迫拓跋宏的妹妹彭城公主嫁给自己的同母弟冯夙,彭城公主不愿服从,便向拓跋宏告发冯幽后的与男宠的私情,拓跋宏怒而病倒,随后下诏与其终身不再相见,但保留了她的尊号。太和二十三(公元499年),拓跋宏离世前,因担心冯幽后弄权于北魏不利,下令将其赐死。

拓跋宏迁都洛阳后,曾下诏规定鲜卑旧族死后下葬在洛阳,其死后就葬在洛阳的邙山的长陵。长陵位于今河南洛阳孟津区官庄村南,其中“大冢”高35米是拓跋宏的陵墓,而其旁边的“小冢”高23米是宣武帝生母文昭皇后的陵墓,被俗称作“大小冢”。历史上,人们一度找不到长陵在邙山上的具体位置所在,直到1946年时,考古人员发现了文昭高皇后的墓志铭,长陵位置才得以确认,2001年时,“大小冢”纳入全国文物保护单位。

宾阳三洞是宣武帝为彰显其父拓跋宏以及其母文昭皇后高氏的功德而修建的洞窟,修建开始于景明元年(公元500年),原计划修建宾阳中洞、南洞和北洞,但因为宫廷政变等原因,至正光四年(公元523年)结束修建时,仅宾阳中洞修建完成,内有坐佛、菩萨等浮雕。隋唐时期,又补修了南洞和北洞。其中建成于唐朝的北洞窟顶浮雕和中、南两洞不同,宾阳三洞也成为后世研究龙门石窟时的一个重要关注点。

分类 | 名称 | 首播年份 | 饰演演员 |

电影 | 《北魏传奇之爱归五胡沧海情》 | 2019年 | 王泊文 |

电视剧 | 《北魏冯太后》 | 2006年 | 刘宇桥 |

《凤囚凰》 | 2018年 | 张博文 |

太后即文成帝拓跋濬的文明皇后冯氏,因“子贵母死”的传统,拓跋弘之生母李氏在他幼年时被处死,他也由冯太后抚养长大。

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。