发现历史

最早人们使用天然除虫菊酯作为杀虫剂,在卫生以及农业上使用。天然除虫菊酯具有许多独特的优势:杀虫效率高、对人类及混血动物的毒性低、对于害虫的抗性低、杀虫谱广、环境兼容性强等,但是同样,天然除虫菊酯也有一些极其明显的缺陷:在害虫体内容易被代谢,会快速失去活性;具有光不稳定性。因此,为了规避这些缺点,并保留原本的优势,研究人员开始对人工合成除虫剂进行研究,也就是拟除虫菊酯。

关于除虫菊酯的研究,在20世纪早期就已经开始了,整个过程先后经过了两个研究阶段。第一个阶段,研究人员首先研究出了天然除虫菊酯的化学结构:醇、酸、酯三部分。第二个阶段,就是拟除虫菊酯的人工合成。拟除虫菊酯能够规避天然除虫菊酯的缺点,克服对于日光以及空气的不稳定性,同时能够保留其广谱、低毒等优势。在1974年,Elliot等人开发合成了一种拟除虫菊酯类的杀虫剂——溴氰菊酯,由于其广谱且对哺乳动物毒性低,自此受到广泛的关注。

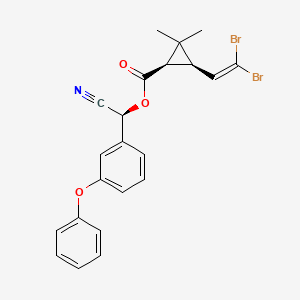

化学结构

溴氰菊酯的结构式如图2所示。以立体化学的角度来看,溴氰菊酯的分子中的环丙烷具有两个手性原子,溴氰菊酯具有三个不对称中心,因此其存在包括自身在内的8个同分异构体,如表1。这8种同分异构体的杀虫活性差别很大,其中仅存在两种高活性杀虫成分,一种是就是溴氰菊酯,也就是(1R,3R)-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基玩丙烷羧酸(S)-α-氰基-3-苯氧基苄基酯,另一种是活性相较稍小的(1R,3S)αS或(1R)-反式-αS非对映异构体,其余同分异构体均不具备杀虫活性。

表1 溴氰菊酯与其他7种异构体活性的比较

C1构型 | C3构型 | 苄基α-O构型 | 杀虫活性 |

R | R | R | 无 |

R | S | R | 无 |

R | R | S | 活性最大(溴氰菊酯) |

R | S | S | 活性次之 |

S | R | R | 无 |

S | S | R | 无 |

S | R | S | 无 |

S | S | S | 无 |

主要性质

物理性质

溴氰菊酯,化学名称为(S)-α-氰基-3-苯氧基苄基(1R,3R)-顺式-2,2-二甲基-3-(2,2-二溴乙烯基)环丙烷羧酸酯,溴氰菊酯是其简称。该物质是一种重要的拟除虫菊酯类杀虫剂,具有七种立体同分异构体,其中,环丙烷环的顺式1R、3R构型以及苄基碳原子上的氰基S构型是该杀虫剂高活性的关键。溴氰菊酯易从异丙醇中重结晶,最终得到白色的斜方晶系针状结晶。其熔点为101~102 ℃,蒸气压非常低,25℃时,其蒸气压为9.3X10⁻¹¹ mmHg。由于溴氰菊酯的极性小,所以在水和其它含有羟基的溶剂中,溴氰菊酯的溶解度很小,而在环己酮、二氯甲烷等有机溶剂中,其溶解度较大。在不同有机溶剂中,溴氰菊酯的溶解度不尽相同,在常见溶剂中的溶解度如表2。

表2 溴氰菊酯在常见溶剂中的溶解度

异丙醇,甘油,乙二醇,1,2-丙二醇,聚乙二醇200 | <1% |

乙醇,环己烷,乙腈,乙二醇二丁醚 | 1~10% |

苯,甲苯,二甲苯,1,1,1-三氯乙烷,乙酸乙酯,二甲亚砜,丙酮,乙二醇二甲醚,双-(二甲氧基乙基)醚 | 10~50% |

二甲基甲酰胺,四氢呋喃,六甲基磷酰三胺,环己酮,乙二醇二甲醚 | >50% |

化学性质

稳定性

热稳定性

实验研究表明,在玻璃容器中减压的条件下(约0.5mmHg),将溴氰菊酯样品浸入恒温浴,100℃,24小时的条件下未见明显分解;150℃,24小时的条件下有轻微分解,超过190℃才有明显分解。可以说明,溴氰菊酯的热稳定性好。

光稳定性

天然除虫菊酯的一大劣势就是在于光稳定性差,因此在研究溴氰菊酯等拟除虫菊酯时,光稳定性是非常重要的一项指标。溴氰菊酯发生光解行为主要有三条途径:(1)1,3-环丙烷键的断裂,该反应可能发生消旋,导致杀虫活性消失,或者重排成二甲基丙烯酸酯。(2)苄基碳-氧键的断裂。该反应会形成游离的二溴酸。脱羧作用说明,双游离基能够稳定存在。(3)酯键的断裂。该反应生成的产物是氰醇、醛以及二溴酸。各光解反应的产物还能够进一步断裂以及重排。经研究,各个光解产物的毒性均比溴氰菊酯低。

各化学键上的反应

酯基

酸性溶液中,溴氰菊酯中的酯键具有较好的稳定性,在长时间激烈条件下才会发生断裂。酯基对于某些路易斯酸试剂更加敏感,能够保持构型。在碱性溶液中,溴氰菊酯正常水解。

苄基

苄基氢原子并不稳定。溴氰菊酯在溶液中利用弱碱处理,则苄基的不对称碳原子会在酯基断裂前发生消旋化。该反应会出现杀虫活性损失近半,这是由于R构型的氰醇酯对害虫无毒。在重水作用下,阴离子会重新发生质子化。中间体的碳阴离子也能够和醛酮的羰基发生反应,即可以看到醛酮和溴氰菊酯发生非立体的专一性结合。乙醛、环己酮、丙酮以及苯甲醛都能够发生该反应,生成没有杀虫活性的酯类。用碱处理溴氰菊酯形成的阴离子也能够在活化双键上进行迈克尔加成,产生没有杀虫活性的烷基衍生物。

氰基

氰基可以发生加成,且不对分子链上的其余部分产生影响。微量碱存在的情况下,硫化氢和3-苯氧基苯基乙腈酯中的氰基发生反应,生成硫代酰胺。若反应条件温和,则苄基碳构型不发生改变。

乙烯链

卤素能够加成到溴氰菊酯上的二溴酸部分的双键上。其中,用氯加成反应速度比用溴加成慢,用溴加成的产物都有很好的杀虫活性。利用碱性的试剂如丁基锂在低温下可以从溴氰菊酯的二溴链上消除两个溴原子。如果只要消去一个溴原子,可以利用三苯基氢化锡进行反应。

生物降解特性

生物降解是有机类污染物分解代谢的重要途径之一。对于拟除虫菊酯来说,微生物、水生生物、哺乳动物以及昆虫、植物等均对其有降解作用。其中,在水中和土壤中的拟除虫菊酯的降解以微生物降解为主,其实质主要是酶促降解。植物对于农药的降解作用也有非常重要的地位,不同植物对于拟除虫菊酯的降解产物不同。作为拟除虫菊酯的一类,溴氰菊酯同样可以以上述原理被生物被生物降解。

发展状况

溴氰菊酯的市场现况

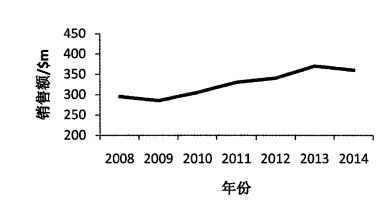

从2009年至2013年,溴氰菊酯的全球销售额年年递增,销售额由2.85亿美元增长至3.7亿美元,2014年销售额稍有所下滑,为3.6亿美元。2008-2014年溴氰菊酯在拟除虫菊酯类杀虫剂的销售额中占比有所下滑,由14.5%下滑至11.4%。同样溴氰菊酯的全球销售额在杀虫剂中排名也有所下降,2014年溴氰菊酯销售额在杀虫剂中排名为第11位。2014年溴氰菊酯在亚洲的销售额约为0.65亿美元,在欧洲的销售额约为0.58亿美元,在拉丁美洲的销售额约为0.28亿美元。

应用领域

杀虫剂

溴氰菊酯是人工合成拟除虫菊酯杀虫剂中毒性最强的一种。该物质能够对具有有机磷抗药性的有害害虫进行杀灭,因此主要用于防治生活卫生害虫以及农业害虫。

作用机理

溴氰菊酯的主要作用靶标是神经细胞兴奋传导的基础电压门控钠通道(voltage-gated sodium channels,VGSCs),作用机制是溴氰菊酯延长昆虫体内VGSCs的开放时间,使细胞膜持续去极化,因而出现运动失调后的中毒症状,即立刻痉挛迅速进入麻痹状态,最后瘫痪死亡。此外,溴氰菊酯还可作用于昆虫的其他靶标,如氯离子通道、ATP酶、氨基丁酸受体、谷氨酸受体、酰胆碱受体,以及电压门控钙离子通道等。

抗性问题

害虫抗性

在农业及公共卫生健康上,杀虫剂的使用是害虫防治的有效途径之一。但随着杀虫剂长期和广泛的使用,尤其是经常对于一种或一类杀虫药剂进行连续使用,导致昆虫种群对各种杀虫剂的敏感性降低,产生了抗药性,有时甚至是交互抗性,严重限制了杀虫剂的使用,降低了害虫防治的效果。甚至一些蚜虫的抗药性发展极快。

表3 列举部分溴氰菊酯抗性研究实验

抗性研究昆虫品种 | 昆虫特征 | 抗性机制 |

巴氏新小绥螨 | 该螨具有多食性的特点,可以以蚧壳虫、木虱和线虫等为食,且因其扩散力强、死亡率低、发育历期短、易于饲养和大量繁殖等优点,被称之为最有效的生物防治天敌之一 | 巴氏新小绥螨对溴氰菊酯产生抗性属于不完全显性多基因遗传,这种遗传方式将使巴氏新小绥螨抗性种群迅速发展 |

异迟眼蕈蚊 | 迟眼蕈蚊以幼虫取食菌丝体造成食用菌产量的下降,因其发育历期短、繁殖力强等特点,食用菌生产中主要采用化学药剂对其进行防治,其中拟除虫菊酯类杀虫剂是食用菌栽培中广泛用于防治菇蚊、菇蝇的常用杀虫剂,具有防效好、易分解、对食用菌产品质量安全等优点 | 多功能氧化酶和羧酸酯酶参与异迟眼蕈蚊对溴氰菊酯的代谢抗性形成,但两类解毒酶的抗性基因及表达水平,以及相关解毒酶对溴氰菊酯的代谢作用等问题还未明确 |

灰飞虱 | 灰飞虱属半翅目,飞虱科,是为害水稻、小麦和玉米等粮食作物的重要农业害虫,主要分布于亚洲地区的温带和亚热带区域,特别在中国南方的长江流域和北方黄淮地区为害最重 | 灰飞虱对溴氰菊酯的抗性分子机制主要涉及P450 和 ABC 转运蛋白基因表达的上调 |

尽管在杀虫剂的长期作用下,昆虫抗药性可能增加,但抗药性的产生经常伴有一定的劣势,比如抗性个体出现发展速率减慢、存活率、生殖力低等。这样的问题使得害虫抗性个体在不存在药剂压力时,存在生存竞争的劣势。因此,抗性问题并非急需解决的问题。

此外,对于一些昆虫的测定表明,杂交体系在一定的程度上使得昆虫的抗药性下降。此外,抗性为显性遗传时,抗性容易产生,而隐性遗传则不易产生。因此,当害虫产生中、高水平抗体时,应停用杀虫剂或换用其它杀虫剂;而在敏感或者低水平抗性时,需避免多次连续使用该类药剂,或者和不同机制的杀虫剂轮换使用。

疾病防控

防治疟疾

拟除虫菊酯现在用于疟疾控制计划,溴氰菊酯已被选为主要杀虫剂。溴氰菊酯对蚊蝇等有较好的毒杀效果,具有良好的滞留作用,是防治卫生害虫较突出的拟菊酯类杀虫剂。

某些热带地区:非洲、印度等疟疾肆发的地带,溴氰菊酯是一种很好的防治疟疾的药物,可使用溴氰菊酯浸渍蚊帐,目前此方法已被广泛应用和评估。

安全事宜

毒性

水生生物急性毒性

作为拟除虫菊酯的一种,溴氰菊酯进入水环境的方式主要有三类:农田中农药沉降以及地表径流进入水体环境、农药不恰当使用导致农药直接进入水体以及活性成分随蚊香等残渣从生活污水进入水体。进入水体后,溴氰菊酯会对水生生物造成不同的毒性,具体如下。

对于斑马鱼幼鱼来说,残留在水体中的溴氰菊酯可能会对鱼类产生不良影响,如体长缩短、头眼面积减小、孵化率增加等现象。且水生生物的身体各部分可能出现不同程度的凋亡。

超氧化物歧化酶(SOD)是生物体内重要的抗氧化酶,可以清除生物体内的自由基,修复自由基对细胞的危害。用溴氰菊酯处理多刺裸腹溞24h后,SOD活性呈上升趋势,刺裸腹溞在溴氰菊酯胁迫下出现四处游动、逃离的现象,随后行动迟缓,活动受到抑制,溴氰菊酯也对其心肌细胞产生了氧化损伤,影响心肌正常功能。

溴氰菊酯会使菲律宾蛤仔鳃丝上皮细胞纤毛层萎缩、纤毛脱落,消化盲囊上皮细胞膨胀,出现包涵体样结构。

土壤生物急性毒性

溴氰菊酯在喷洒时没有作用到靶标的部分会进入土壤中,对土壤生物产生毒性效应。进入土壤,会对土壤动物种群的生存和繁殖造成影响。蚯蚓作为土壤中的大型动物,对土壤污染具有较好的指示作用。研究表明,溴氰菊酯对于蚯蚓体内所存在的乙酰胆碱酯酶的活力有明显且持续的抑制作用,并且对于纤维素酶的活力也有急性期显著作用。溴菊氰酯对于蚯蚓的形态也具有破坏作用。但由于研究还不够深入,因此其毒性作用机理还待进一步研究。

人体毒性

不少学者对溴氰菊酯的中毒机理,尤其是围绕以神经系统损害为主的急性中毒作了许多研究。一般认为溴氰菊酯引起的运动系统中毒症状的主要作用部位是脊髓。溴氰菊酯在哺乳类生物中主要解毒器官是肝脏,其中最主要是通过肝微粒体酶系统的降解而解毒。

此外,研究表明,受到溴氰菊酯毒害的仔鼠和未受毒害的仔鼠相比,体重、身长均受到影响,证明溴氰菊酯具有发育毒性,且会通过胎盘进行转运,导致子代的生理发育出现不良影响。