概况

呼和浩特市位于北纬40度47分,东经111度41分,地处中国内陆地带,年平均气温8.1℃,夏无酷暑,冬无严寒,年降水500mm左右,一年四季气候宜人,是一座风光秀丽极富魅力的塞外名域。

开发区分东、西两部分,规划范围总用地9.8平方公里。母城呼和浩特市是内蒙古自治区首府,是自治区政治、经济、科技、教育、文化中心,是中国历史文化名城和沿边开放城市,是国家确立的科教兴市试点城市。开发区临近区域内聚集了自治区80%以上的大专院校和科研院所,各类专业人才密度高于全国平均水平。开发区交通便利,紧靠三条国道和京兰铁路,东片临近呼和浩特白塔机场,已开通国内40多条航线和两条国际航线。开发区区域内地势平坦,基础承载力大,土地大都为砾石荒滩地,地价便宜,开发成本低,极具开发价值。呼和浩特市通讯第二枢纽位于开发区内,通信网络四通八达,电话全部实现交换程控化和传输数字化。开发区周边资源富集,在方圆200公里范围内有煤炭、天然气、高岭土、铁矿、稀土、石墨等上百种储量极为可观的矿产资源以及丰富的皮、毛、绒、肉、乳、草及沙棘、甘草、黄芪等野生药材植物;地下水资源丰富,水质优良。是一块适宜工业项目开发和投资兴业的宝地。

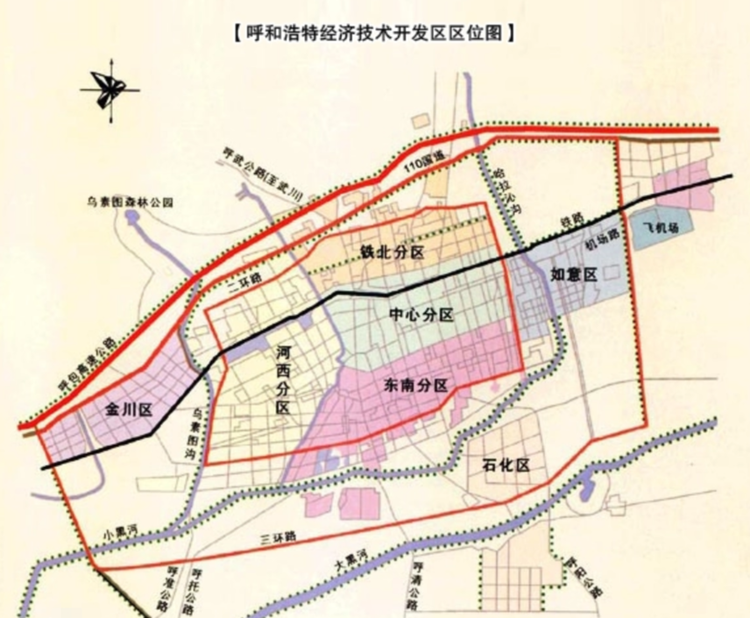

呼和浩特经济技术开发区创建于1992年,2000年7月被国务院批准晋升为国家级经济技术开发区,规划面积9.8平方公里,其中金川区(西区)6平方公里。如意区(东区)3.8平方公里。出口加工区2.2平方公里。2003年9月又被内蒙古自治区人民政府批准认定为自治区(省)级高新技术产业开发区。开发区内还设有国家火炬计划医药产业基地、国家级留学人员创业园(科技孵化中心)、内蒙古自治区民营科技工业园区、市级软件园。

“十五”期间,开发区地区生产总值年均递增41%、工业总产值年均递增52%、工业增加值年均递增48%、财政收入年均递增42%、进出口总额年均递增134%,地区生产总值、工业总产值、工业增加值、财政收入和进出口总额分别占建区14年总和的83%、87%、87%、85%和94%。2007年,开发区累计完成现价工业总产值255.9亿元,同比增长23.8%,其中规模以上工业企业完成253.5亿元,同比增长23.5%。累计完成工业增加值78.4亿元,其中规模以上工业企业完成77.9亿元,同比增长24.1%。累计完成财政收入12.86亿元,同比增长21.8%。完成固定资产投资33亿元;实际利用外资1.55亿美元;进出口总额达7843万美元;在2007年公布的全国49个国家级经济技术开发区综合投资环境评价总指数排序中,在西部国家级开发区中名列第3位。

呼和浩特经济技术开发区坚持产业特色化、资源利用集约化、投资环境建设国际化、管理服务规范化的发展思路,按照建设特色高新技术产业园区的目标,以吸引龙头企业为重点,集聚配套企业为关键,着力引进高端、高附加值、高辐射力、低耗能、低污染的高新技术产业。目前已经形成了乳制品加工、电子信息、生物医药、贵重金属精炼提纯加工、新材料、新能源、机械制造、纺织服装为代表的具有地区特色的产业结构;培育了以伊利集团、TCL(内蒙古)电器、创维电子、银安科技、乾坤金银、晟纳吉光伏材料、力盟新能源、双奇药业、阜丰生物科技、一汽亿阳、众环数控机床功能部件等为代表的中国驰名商标、名牌企业和名、优、特新产品。

人口

2021年5月27日,呼和浩特市第七次全国人口普查公报。截止2020年11月1日零时,呼和浩特经济技术开发区常住人口为136150人。

基础设施

10年来,开发区在上级党委、政府的正确领导下,艰苦奋斗、开拓进取,在观念、体制、科技、管理等方面进行积极探索和大胆创新,走出了一条持续、快速、健康的发展路子。开发区正在从依靠政策优势向依靠综合投资环境优势转变,截止到2001年底累计完成固定资产投资32.58亿元,其中基础设施投资17.26亿元,在9.1平方公里范围内实现了“七通一平”,建成主要干道37.2公里,绿地91.3万平方米,形成2.35万KVA/日供电能力,118蒸吨/小时供热能力,4.56万吨/日供水能力,0.6万吨/日污水处理能力,程控电话装机容量4万门,国际互联网出口带宽两个155Mbit/s。

创新机制

开发区加强技术创新环境建设,已建成5000平方米的创业孵化器和留学人员创业园,科技大厦正在建设,区内有五家高新技术产业中试基地,三个国家高技术产业示范工程,一个中国青年科技创新行动示范基地。国家生物医药产业示范基地已经通过专家评审。开发区积极改善投资环境,不断完善综合服务功能,实施鼓励投资的优惠政策和招商引资奖励办法,倡导“团结奉献、开拓创新、务实高效”的开发区精神,树立“人人是投资环境,事事皆信誉形象”的服务意识,竭诚为国内外投资者提供“一条龙、全方位、经常性”的服务,吸引了大批中外投资者。

主要经济指标

目前,已有来自东南亚及欧美的10多个国家和地区以及国内众多的客商前来投资。已累计引进内资工业企业811家,注册资本25亿元,投资总额48.1亿元。引进外资项目77个,合同外资总额3.9亿元,实际使用外资金额5922万美元,引进投资1000万美元以上的项目8个,区内高新技术企业7家(经自治区以上科技部门认定)。

2001年完成工业总产值376351万元,比上年增长61.78%;完成工业增加值139295万元,比上年增长64.73%;实现税收收入25899万元,比上年增长33.75%,实现财政收入26389万元,比上年同比增长52.97%。以上四项指标分别占全市工业总产值、工业增加值、税收收入、财政总收入的26.6%、31%、16.44%和11.52%。开发区的经济实力迅速增强,已经成为呼和浩特市新的经济增长点,深化改革的试验区、对外开放的窗口,不仅推动了地区经济的发展,也为投资者带来了丰富的回报。

“十五”期间开发区将按照国务院确立的“三为主一致力”的办区方针,抓住西部大开发和我国加入WTO的历史机遇,进一步优化发展环境、拓展发展空间,完善综合服务功能,提高投资服务的水平和办事效率,营造一个良好的投资环境。同时加快六大重点产业的发展,突出抓好12个重点工业项目的开工建设,“十五”期末开发区工业总产值,工业增加值要实现年均增长50%,分别达到160亿和58亿,财政收入要实现年均增长45%,超过10亿元,经济总量将比2001年增长6倍以上。

产业格局

开发区基本形成了以伊利为代表的乳制品和绿色食品加工业;以TCL(呼和浩特)公司为代表的电子信息业;以乾坤金银为代表的金银精炼提纯、金盐、银盐生产、饰品加工业;以三吉利稀土、三保高岭土、华联标准晶体、生华降解树脂、亚通公司、金派铝塑公司为代表的新材料产业;以双奇药业、宇航人高技术公司、吉兰泰制药、惠丰强生药业、复旦蒙耀等为代表的生物医药和特色药产业;以伊诗兰雅羊绒、中服派达纺织公司为代表的轻纺工业等六大重点产业群体。

战略合作

2023年6月20日,呼和浩特经济技术开发区、呼和浩特职业学院签订“政校创新发展全面合作协议”。