简介

方斑东风螺主要分布于东南亚、日本沿海和中国东南沿海。生活于热带、亚热带海域。栖息于水深5~10米的砂泥质海底。昼伏夜出。具有潜砂的习性。以鱼、虾和其它贝类肉为食。雌雄异体,约1龄达性成熟。交配和产卵在夜间进行。体内受精,卵胎生。

方斑东风螺个体大、抗病力强、生长速度快,肉质鲜美,氨基酸含量高,是中国沿海重要的经济养殖贝类之一。干燥贝壳可入药。

命名与分类

蛾螺科的分类主要是靠区别外壳的形态及内部解剖学特征。方斑东风螺属蛾螺科东风属的一种,有四个亚种,即Babylonia areolata areolata、Babylonia areolata aurantiaca、Babylonia areolata candida、Babylonia areolata multilineata。

方斑东风螺学名为Babylonia areolata((Link,1807)),英文名为Areola babylon,俗名为花螺、海猪螺、香螺、白带螺、象牙螺、凤螺、旺螺。

形态特征

方斑东风螺的贝壳呈长卵圆形,一般壳高为81毫米,壳宽为46毫米。壳表面为白色,外被以黄褐色壳皮,壳面上染有紫褐色或红褐色四方形的斑块,是本种的重要特征。体螺层上的斑块排成3行,以上面的一行为大;壳内面白色,可清晰透视壳面斑块的颜色。

壳表光滑,生长纹细密,壳质坚固。壳顶尖,体螺层膨胀。螺层约8.5层,螺层的高度与宽度自上而下迅速增加。露于外面的螺层略呈圆形隆起。壳塔高起,呈圆锥形,约占壳高的1/2。缝合线明显,呈浅沟状,在缝合线的紧下方形成一狭而平坦的肩部。外唇薄,弧形,内唇光滑,紧贴于壳轴上。脐孔半月形,大而深。绷带扁平,紧绕脐缘,上面有覆鳞状生长纹。脐孔左半部亦有一半圆形的粗肋环绕。壳口呈半圆形,前沟短,形成一个大的缺刻。厣厚,棕色,角质,核位于前端内侧。

从外表观察一般难以区分雌雄,,可通过生殖腺颜色区分,雌性生殖腺呈黑灰色,雄性生殖腺呈桔黄色或浅黃褐色。

分布栖息

分布范围

方斑东风螺主要分布于东南亚、日本沿海和中国东南沿海。在中国主要分布于海南、广东、广西、福建和台湾等东南沿海地区。

栖息环境

方斑东风螺生活于热带、亚热带海域。营底栖生活,主要栖息于水深5~10米的砂泥质海底。适温范围为18~32℃,最适温度范围为22~28℃,适盐范围为2.5%~3.5%。

生活习性

节律行为

方斑东风螺昼伏夜出。白天潜伏在砂泥中并露出水管,夜间四处觅食。

觅食行为

方斑东风螺为肉食性螺类。在由浮游幼虫变态成稚贝后,食性便由植食性变为肉食性,主要以鱼、虾和其它贝类肉为食。

运动行为

腹足和吻可自由伸缩,行动迅速,对外界刺激反应灵敏。运动为匍匐爬行,能借助腹足分泌的粘液滑行。具有潜砂的习性。

生长繁殖

交配

方斑东风螺为雌雄异体,约1龄(壳高5厘米左右)达性成熟。当自然海区水温升到25℃时,方斑东风螺陆续进入成熟期和繁殖期,在水温27~28℃时为产卵高峰,产卵至9月中旬结束。亲螺一般在晚间进行交配活动,亲螺爬出砂层,在砂面上爬行,遇性成熟异性个体即交配,交配持续时间约为10分钟。

产卵

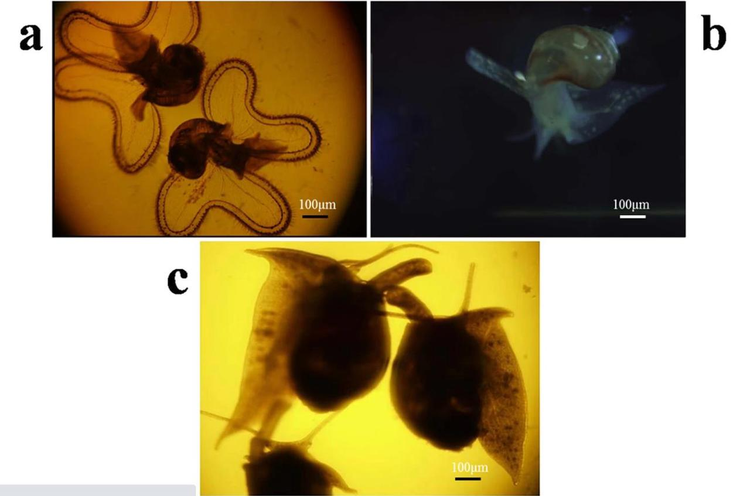

方斑东风螺属体内受精,卵胎生贝类,晚间产卵。雌螺产卵时,先吐出粘液,把水底的砂子粘结成块,然后排放出卵袋,把受精卵产于袋内。卵袋以柄粘附于砂块上,若干个卵袋的柄粘连在一起形成卵群。卵囊呈截形叶状,透明,外观可清楚地看见卵粒。卵囊长短不一,囊内受精卵的数量也有显著差异,少则500多粒,多者达1600粒左右,平均值为1200粒。受精卵呈棕褐色,长圆形。

生长发育

方斑东风螺发育过程依次经历受精卵、胚胎发育、幼虫和稚螺4个阶段。

同一个卵囊内的受精卵的发育基本同步,整个胚胎发育在卵囊中进行。受精卵在经过60~63小时候的胚胎发育后进入早期面盘幼虫阶段,此时含有卵黄囊。早期面盘幼虫的特征是具雏形的面盘、足和壳,胚壳透明,可见其口下连着食道。其后,早期面盘幼虫进入中期面盘阶段,此时平均壳高约为520微米。在经历1~2天的浮游生活后,卵黄囊完全消失,进入后期面盘幼虫阶段。10-12天后,晚期面盘幼虫沉入底层,膜逐渐退化萎缩,面盘幼虫完成变态,进入稚螺阶段,此时具有爬行能力,壳上出现褐色条纹。面盘的消失即标志着幼虫彻底结束了浮游生活而转入底栖生活,由浮游植物食性转为动物食性。

随后,稚螺在水温环境为25.1~27.2℃条件下,个体壳高可按日平均0.21毫米的速度进行增长。方斑东风螺在3~10月生长较快,10月以后生长速度逐渐下降。

人工繁育

繁育概况

方斑东风螺是东南亚(包括越南)的一种常见养殖食腐腹足类软体动物。2008年以前的十几年里,由于酷捕滥采,方斑东风螺自然资源日益匮乏,为了保护自然资源和满足人们日益增长的需求。20世纪90年代,中国陆续展开一系列有关方斑东风螺养殖和繁育方面研究,但进展较慢,直到2002年,海南省水产研究所(现海南省海洋与渔业科学院)成功培育出方斑东风螺螺苗119万粒,方斑东风螺的人工育苗和养殖才取得突破性进展,实现了方斑东风螺的规模化养殖。

截止2022年,中国方斑东风螺的人工繁育工作已形成了一整套完备且成熟的技术体系,包括育苗场地和设施的配套选择、亲螺培育、运输、产卵到幼体孵化、培育以及稚螺标粗等。方斑东风螺成为中国最有开发前景的优良水产养殖品种之一,在海南、广西、广东沿海得到广泛养殖。

繁育技术

截止2014年,方斑东风螺人工养殖方式主要有潮间带(低潮区) 围网养殖、浅海沉笼养殖、池塘养殖和陆上水泥池养殖等4种方式。

截止2022年,方斑东风螺人工繁育的亲本来源主要有2种,一种是自然海区笼诱捕的野生东风螺,另一种是通过养殖基础群体构建筛选出的优势东风螺个体。

饲料投喂方面,早期饵料主要以牡蛎肉为主,后期饵料以冰鲜小杂鱼为主。

日常管理

方斑东风螺在养殖过程中会分泌大量的黏液,同时产生残饵和粪便,需要及时清理,防止底质恶化;pH、盐度、氨氮对方斑东风螺的生长有显著影响,管理中需要注意pH、盐度、氨氮的调控;青苔大量繁殖的青苔会缠住螺,使其不能钻砂爬动,因此需要人工捞除或排水清除青苔。

疾病防治

截止到2022年,已鉴定出的东风螺疾病病原主要有2大类:一是细菌性疾病,包括由鳗弧菌(Vabrio anguallanim)变种引起的肿吻病、哈氏弧菌(Vibrio harveyi)引起的吻管水肿病、哈维氏弧菌或塔氏弧菌(Vibrio tubiashi)引起的急性死亡症(又称翻背症)、弧菌爆发症、足部肿大症、脓疱病、呼吸管炎等;二是寄生虫病,包含浮游期由聚缩虫引起的纤毛虫病、幼/稚螺时期被桡足类围攻而引起的壳肉分离病(又称脱壳病)、养成期由单孢子虫变种引起的单孢子虫病等。其中,较为常见且影响严重的疾病是急性死亡症和脱壳病。

病症 | 症状 | 影响 | 防治 |

急性死亡症 | 活力急剧下降,腹足表面有大量灰黑色杂质积累,足肌边缘收缩内卷呈波纹状,足部全伸或半伸出螺壳,行动缓慢 | 该病发病快、感染性强,从少量螺体出现症状到全池暴发仅需2~3 天,死亡率较高 | 药物治疗 |

脱壳病 | 软体组织自行脱离螺壳,脱离后的软体外观完整,能正常吸附或埋藏沙底且行动无异常,但摄食能力大大降低 | 该病病症常见于壳高<0.5 cm的方斑东风螺稚螺和幼螺,严重影响其正常生长 | 药物治疗 |

参考资料: |

方斑东风螺病害防控主要以预防为主,如改善养殖条件提高方斑东风螺自身机体抵抗力;及时清理养殖底沙中的残饵残渣;定期消毒;混养;添加适量益生菌等。

主要价值

方斑东风螺个体大、抗病力强、生长速度快,肉质细嫩鲜美,氨基酸含量高,富含人体所需的EPA(二十二碳六烯酸)和DHA(二十碳五烯酸),具有较高的经济价值和营养价值,是中国沿海重要的经济养殖贝类之一。

干燥贝壳可入药。功效作用为清热解毒、制酸止痛。主治病症:适用于胃酸过多、冒及十二指肠溃疡、疮癣疥癫等病症。