简介

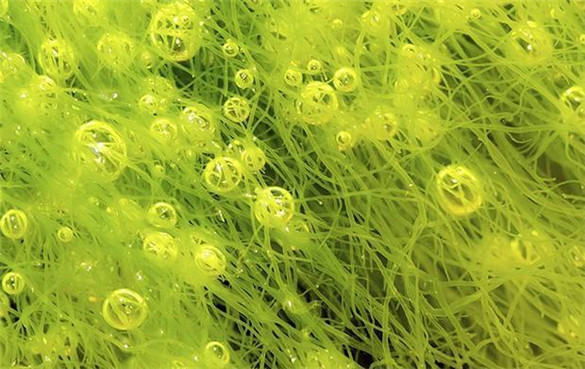

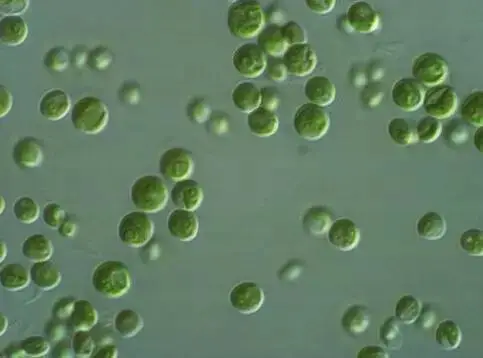

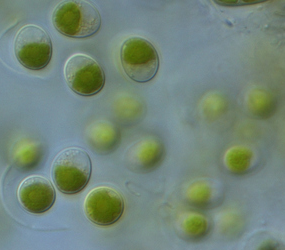

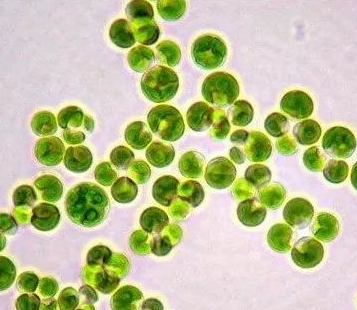

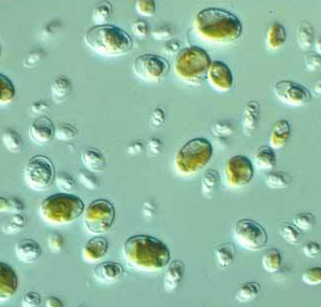

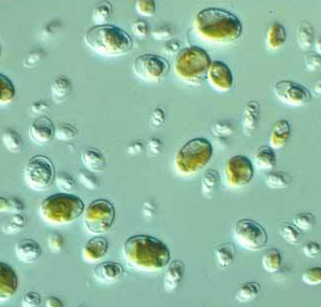

小球藻细胞呈球形,直径为3-8微米,无鞭毛。细胞壁较坚固,被分成两个部分,分别是嵌入在基体和纤维的长丝,其主要成分是纤维素、葡糖胺、脂质和蛋白质。另外,某些小球藻的细胞壁中还含有包囊素,小球藻的内含物含有一个色素体,杯状或紧贴细胞膜周生,多数种类的细胞内含有一个蛋白核。

小球藻是被最早开发的藻类蛋白,20世纪60年代初,日本就已经开始工厂化生产。其细胞内中富含多种高价值活性物质,因此在食品、营养品和饲料等领域具有广泛的应用价值。小球藻的叶绿素含量是植物中最高的,已被联合国粮农组织 (FAO) 列为21世纪人类的绿色营养源健康食品。该属的蛋白核小球藻是研究较多的一个种,由于细胞内蛋白质含量高,中国卫生部已于2012年批准其为新资源食品。

分类

分类变动

1890年小球藻属被Beijerinck首次描述,相关学者将小于15微米的无特殊附属物的形态特征 (如刺、毛等) 的球形、椭圆形单细胞绿藻都归为小球藻,多个来自淡水、海洋和土壤生境中的种被描述。然而,随着分类学方法的变化,这些物种中的大多数都已被修订或有待修订,许多种已被转移到其他科或属。1965年,学者Shihira和Krauss基于在细胞生长周期内是否需要维生素,将小球藻属分成2个亚属,分别为小球藻亚属和异养小球藻亚属,异养小球藻亚属后来被作为1个单独的属。

小球藻属的种类经过多次调整。1999年,一些分类学家基于生化和分子数据把小球藻属减少至4个种,分别为普通小球藻、凯氏小球藻 (C.kessleri) 、分叶小球藻 (C.lobophora) 和沙堆小球藻 (C.sorokiniana)。2004年,基于分子生物学研究,凯氏小球藻被转移到了类小球藻属(Parachlorella)。2011年,旋动小球藻 (C.heliozoae) 和多变小球藻 (C.variabilis)被加入小球藻属成员,此时小球藻属有5个种。后来又有多个新种加入小球藻属。

下级分类

截至2023年,小球藻属共包括43个种,模式种为普通小球藻,如表。

中文名 | 学名 |

— | Chlorella acuminata Gerneck |

— | Chlorella angustoellipsoidea N. Hanagata & M. Chihara, 1997 |

— | Chlorella anitrata |

— | Chlorella antarctica (Fritsch) Wille |

— | Chlorella botryoides J.B. Petersen, 1932 |

— | Chlorella capsulata R.R.L. Guillard, H.C. Bold & F.J. MacEntee |

— | Chlorella conglomerata (Artari) Oltmanns |

— | Chlorella desiccata |

椭圆小球藻 | Chlorella ellipsoidea Gerneck, 1907 |

埃氏小球藻 | Chlorella emersonii Shihira & Krauss, 1965 |

— | Chlorella faginea (Gerneck) Wille, 1909 |

— | Chlorella fusca Shihira & C. Krauss, 1965 |

— | Chlorella glucotropha |

— | Chlorella homosphaera Skuja, 1948 |

— | Chlorella infusionum Beijerinck, 1890 |

凯氏小球藻 | Chlorella kessleri Fott & Nováková, 1969 |

— | Chlorella luteoviridis Chodat, 1913 |

— | Chlorella luteo-viridis |

— | Chlorella marina Butcher, 1952 |

— | Chlorella miniata (Kützing) Oltmanns, 1904 |

— | Chlorella minutissima Fott & Nováková, 1969 |

— | Chlorella mirabilis V.M. Andreeva, 1973 |

— | Chlorella nocturna |

— | Chlorella oocystoides Hindak, 1980 |

— | Chlorella ovalis Butcher |

— | Chlorella parasitica (K. Brandt) Beijerinck, 1890 |

— | Chlorella parva |

— | Chlorella peruviana G. Chacón Roldán |

— | Chlorella protothecoides Krüger, 1894 |

蛋白核小球藻 | Chlorella pyrenoidosa H. Chick, 1903 |

— | Chlorella regularis |

— | Chlorella rugosa J.B. Petersen, 1928 |

— | Chlorella saccharophila (Krüger) Migula, 1907 |

— | Chlorella salina Butcher, 1952 |

— | Chlorella salina Kufferath, 1919 |

沙堆小球藻 | Chlorella sorokiniana Shihira & R.W. Krauss |

— | Chlorella spaerckii Ålvik |

— | Chlorella sphaerica Tschermak-Woess, 1988 |

— | Chlorella stigmatophora Butcher |

— | Chlorella subsphaerica H. Reisigl |

— | Chlorella trebouxioides M. Puncochárová, 1994 |

— | Chlorella viscosa Chodat, 1913 |

普通小球藻 | Chlorella vulgaris M. Beyerinck [Beijerinck], 1890 |

参考资料: |

近缘类群

小球藻属属于小球藻科。Krienitz等 (2004)基于分子数据研究认为可将小球藻科分为2个独立的分支,即小球藻分支和类小球藻分支。小球藻分支中,除了小球藻属外,还包括集星藻属(Actinastrum)、对囊藻属(Didymogenes)、黑氏球藻属(Hegewaldia)、亨氏球藻属(Hindakia)、海尼球藻属(Heynigia)、迈耶球藻属(Meyerella)、微芒藻属 (Micractinium) 。

培养历史

小球藻生态分布广,易于培养,生长速度快,而且营养丰富,是很好的单细胞蛋白来源,具有很高的应用价值。20世纪60年代,美国、苏联等国家开发小球藻作为饲料蛋白用于饲料添加剂;70年代日本率先开发小球藻作为人类的健康食品,80年代又相继开发出小球藻饮料、小球藻化妆品和小球藻医药制品等。美国、日本、以色列和中国台湾等国家和地区开发出现代化的小球藻培养技术,已成为小球藻的主要生产地。在水产养殖生产中,小球藻一般用于培养或强化培养轮虫、枝角类、桡足类等生物饵料。

形态特征

小球藻细胞呈球形,直径为3-8微米,无鞭毛。细胞壁较坚固,有时会分泌粘质使多个细胞连在一起,胞壁的组成中含有孢囊素 (一种类胡萝卜素衍生物) 。细胞壁被分成两个部分,分别是嵌入在基体和纤维的长丝,其主要成分是纤维素、葡糖胺、脂质和蛋白质。小球藻的内含物含有一个色素体,杯状或紧贴细胞膜周生,多数种类的细胞内含有一个蛋白核。

分布栖息

小球藻的分布十分广泛,不论是温带或热带,海水或淡水,都有小球藻生长;海水里的小球藻悬浮在水中,有时附着在礁石或贝壳上,有时还会寄生在纤毛虫和水螅体上。分布在温带淡水中的小球藻,无论池塘、沟渠、沼泽、水游、水糟、水缸等积水中都有。

生长习性

小球藻的生态条件依种类而不同。不同种类的小球藻可生活在自然的海水和淡水中,淡水种类较多。海水种类对盐度的适应性很强,在河口、港湾、半咸水中都可生存,也能移植到淡水中。一般的小球藻在自然环境下,能适应的水温范围比较大,可以从10°C左右至36°C左右,最适宜温度在25°C左右。在适温条件下,生长的最适光照强度在10000勒克斯左右。适宜的pH约为6~8。小球藻在含有机质(特别是氮肥)多的水中生长很繁茂,在小球藻繁殖旺盛时,水色变为鲜绿色。

小球藻一般都是独立生活的,并且在正常的状态下是悬浮在水中的。也有一些种类生存在水螅、变形虫、草履虫等无脊椎动物的组织或细胞中,这种关系可以从偶然的共生变成真的寄生。小球藻与其它浮游生物生物也存在竞争关系。小球藻能产生一种抗生素,抵抗和抑制细菌。衰老的小球藻如果被水蚤食用,则能使水蚤生长缓慢甚至死亡。如果小球藻在竞争中占优势,就能抑制其它浮游生物的繁育。若小球藻在竞争中占弱势,则会被其它浮游生物所排挤。

繁殖方式

小球藻的繁殖方法有两种,一种是细胞横分裂法,就是由一个细胞分裂成两个,两个分裂成四个,这样不地分裂下去,不断繁殖新的后代。另一种是似亲孢子繁殖法,在养分比较充足,温度、光照又很适合的条件下,小球藻细胞内就形成很多与母体细胞相同的孢子,最后细胞壁破裂,孢子便散到外面,生长成为许多新的小球藻。这种似亲孢子,在一昼夜之间,可以产生二到三代,小球藻细胞的数量就增加好几十倍。这样繁殖下去,新细胞逐渐变成老细胞,直到培养液中的养分消耗光,它们才被迫停止生产。

培养技术

培养方式

小球藻的培养方式可以分为实验室内少量培养和室外大量培养。在实验室内少量培养时,一般是培养在玻璃瓶中,瓶口用纱布封好。大量培养时,又可分为闭锁时循环法、开放式通气法和半开放式培养法。闭锁式循环法是用有机玻璃或塑料做成密封管道,用泵使管道内的小球藻和培养液不断循环,同时把二氧化碳送入管内。开放式通气法是用露天池塘培养小球藻,把二氧化碳从管道不断地送入池塘内。半开放式培养法是将小球藻培养在几个连在一起的圆形池塘中,用泵抽出小球藻和培养液,加入二氧化碳和空气后,再从地下管道送回池塘。

日常管理

搅拌和充气:在小球藻的培养过程中,必须进行搅拌或充气,使空气中的二氧化碳溶解到培养液中,补充由于光合作用对二氧化碳的消耗,防止水表面产生菌膜。大面积培养过程中一般采用充气的办法,可全天充气或间歇充气。

调节光照:室内保种可利用人工光源,大面积培养一般利用太阳光。一般室内培养可尽量利用近窗口的漫射光,防止强光直射。室外大面积培养一般应有棚式活动白帆布篷调节光照。阴雨天光照不足时,可利用人工光源补充。

调节温度:在培养小球藻的过程中,夏天应注意通风降温,冬天应采取加温的方法提高室温,还应防止昼夜温差过大。

注意酸碱度的变化:在培养过程中测定藻液pH值的变化,防止超出适应范围。如果pH值过高或过低,可用盐酸或氢氧化钠调节。

防虫防雨:傍晚室外开放式培养的容器须加布盖,防止蚊子进入培养容器中产卵,早上应把布盖打开,把浮在水面的黑米粒状的蚊子卵块以及其他侵入的昆虫捞出。下雨时应防止雨水流入培养池;刮大风时应尽可能避免大量泥尘和杂物吹入培养池。

生态

小球藻具有改善水质的作用,是处理污水效果最好的藻类类型之一。小球藻能吸收和同化大量氮、磷,进行光合自养作用,使污水中氮、磷含量减少。其细胞壁带有一定的负电荷,具有较大的表面积和粘性,对铜、锌、镉有吸附作用。小球藻在生长繁殖过程中,能将水体中的有机化合物作为同化碳源、氨源及硫源来富集吸收,故能降解如农药、碳氢化合物、多环芳烃、金属有机物等多种有机化合物。小球藻在处理生活污水、工农业污水、垃圾渗滤液、含油污废水等方面都有一定作用。

用途

食用用途

小球藻蛋白质含量可高达50%-70%,含量超过诸如大豆、牛肉等高蛋白食物,此外细胞内还含有8种必需氨基酸、不饱和脂肪酸、碳水化合物,并富含多种维生素, 及钙、铁、钾、锌等矿物元素。小球藻的叶绿素含量是植物中最高的(可高达2-4%),已被联合国粮农组织(FAO)列为21世纪人类的绿色营养源健康食品。该属的蛋白核小球藻是研究较多的一个种,由于细胞内蛋白质含量高,中国卫生部已于2012年批准其为新资源食品。因此其在食品、营养品和饲料等领域具有广泛的应用价值。小球藻具有坚硬的细胞壁,直接服用难以消化吸收,因而需要破壁后食用。

经济用途

小球藻在亚洲、欧美等国家和地区被广泛用作健康食品添加剂和动物饲料等。在禽类养殖方面,在蛋鸡饲料中添加小球藻粉,可加深蛋黄颜色,提高商品价值;在水禽养殖的水域中接种小球藻,可以改善水体的化学条件,防治水禽患病。在水产养殖方面,小球藻活体或干粉都可用于水产养殖的开口料或幼苗饵料,诱食效果较好,不易败坏水质,达到良好的养殖效果。

药用用途

根据《中华本草(第一册)》记载,蛋白质小球藻和普通小球藻的藻体可作为中药材,清热利水,补血,主治水肿、泄泻、肝炎和贫血。

危害

小球藻可引发绿球藻病,该病为罕见的人畜共患病,人类、牛、绵羊、骆驼、海狸、蛇和鱼类都可能被感染。感染该病的狗内脏组织表现出绿色变色,通过对内脏进行检验发现其肝脏和肺中有小球藻和炎症现象。感染该病的绵羊表现出发烧、厌食、消瘦、呼吸困难和腹胀,经过对羊群施用伊维菌素治疗,大多数绵羊能在几周内恢复。

代表物种

普通小球藻、蛋白核小球藻和椭圆小球藻是中国常见的小球藻属物种。

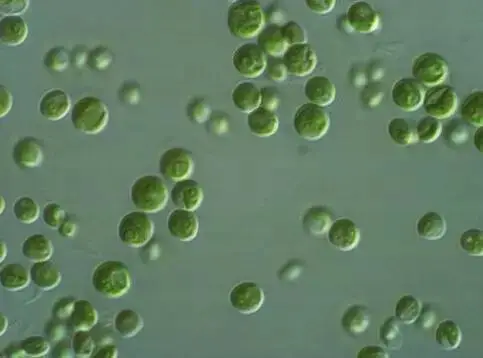

普通小球藻

普通小球藻(Chlorella vuglaris)别名小球藻,球形或椭圆形,极微小,直径约3~8微米。色素体杯状,占细胞的大部分,具1个蛋白核,有时不是很明显,分布于有机物质丰富的小型水体中,在水洼、池塘及浅水湖湾中较常见,有时也出现在水边潮湿土壤上。

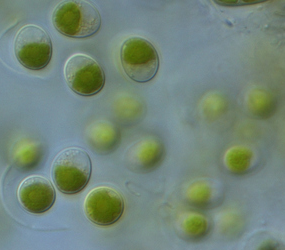

蛋白核小球藻

蛋白核小球藻(Chlorella pyrenoidosa)为球形,壁薄,色素体杯状,几乎充满整个细胞,具1个很明显的蛋白核。直径3~5微米,生殖个体有时可达23微米。生态同普通小球藻。

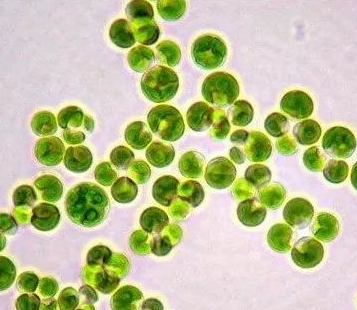

椭圆小球藻

椭圆小球藻(Chlorella ellipoidea)细胞呈椭圆形,两端钝圆,有时略不对称;细胞壁薄,有1个片状色素体,占细胞的大部分,具1个蛋白核,细胞长为7~12微米。生长在小型淡水水体及湖泊的浅水港湾中,分布十分广泛。

相关研究

通过让高血压患者服用小球藻产品,3个月后测量心脏舒张血压和血清脂质含量的试验,得出小球藻能降低血压和血清中胆固醇含量的结论。小球藻细胞内富含亚油酸等多种不饱和脂肪酸,能抑制脂肪吸收,刺激脂肪排出。

通过对小鼠提供小球藻的活性物质并观察测定其身体变化,得出小球藻能提高小鼠机体免疫力的结论。小球藻具有小球藻生长因子、小球藻多糖等活性物质,这些物质能提高巨噬细胞的吞噬能力,促进淋巴细胞转化,增加淋巴细胞数,增强自然杀伤细胞的活力,从而提高机体免疫力。

通过将小球藻提取物注射给有肿瘤的小鼠,观察其肿瘤变化情况,得出小球藻具有抗肿瘤特性的结论。小球藻富含蛋白质,可作为免疫激活剂,抗肿瘤的机制可能为抑制致癌物的诱变性和基因毒性,增生核细胞,使T细胞增殖和活化等。

通过给大鼠饲喂小球藻粉,测量其肝的胆固醇含量,并进行乙基硫氨酸中毒试验,发现小球藻具有调节肠胃吸收,促进毒素排泄的作用。小球藻内丰富的叶绿素和植物纤维素,可吸附、排除体内化学毒素和重金属。