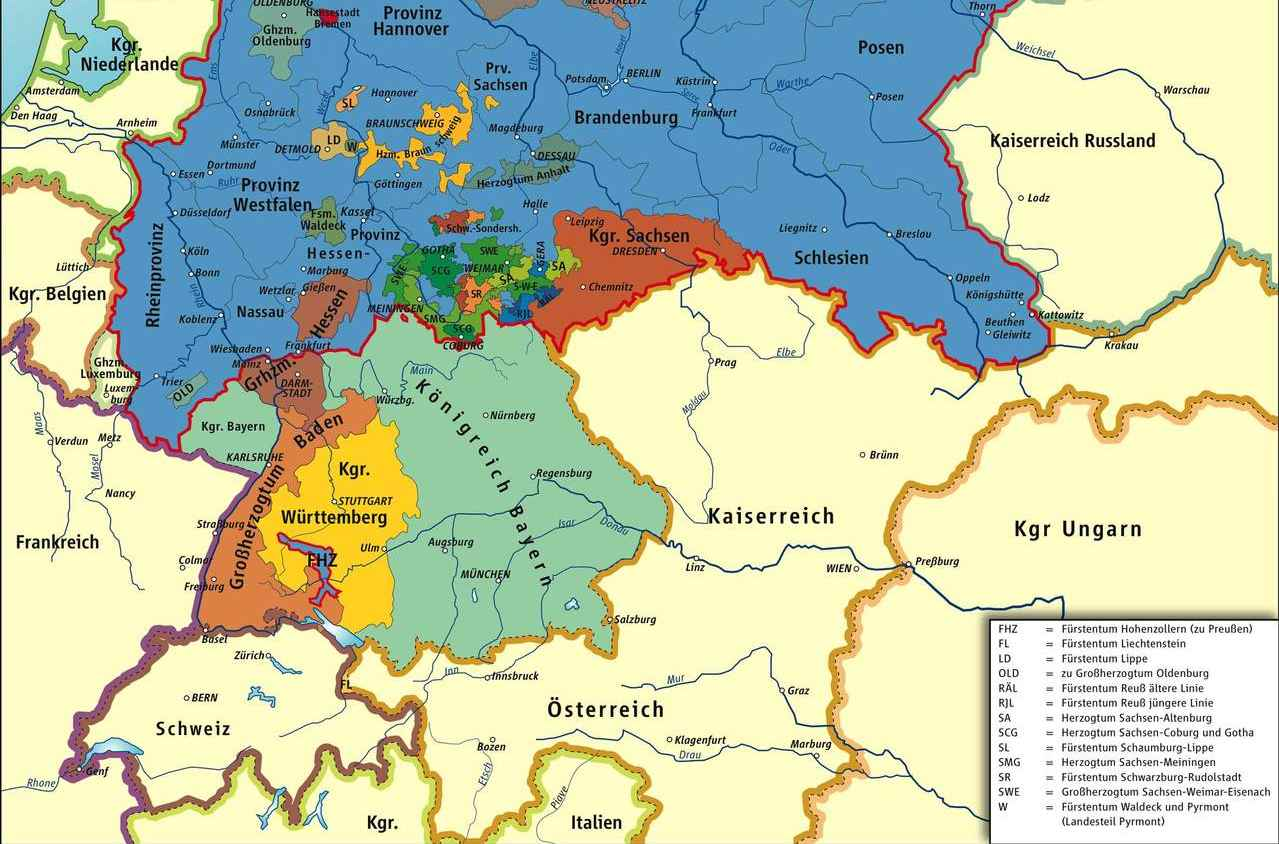

简介 现代巴伐利亚大部分的边界是于1814年的《巴黎条约》签署后确立的,其中巴伐利亚把蒂罗尔和福拉尔贝格让予奥地利帝国,同时接收阿沙芬堡和维尔茨堡。随着德意志地区于1871年统一成为德意志帝国,王国成为新帝国的下属邦国,并在规模、权力和财富上仅次于帝国内占主导地位的普鲁士王国。自1918年王国和帝国灭亡以来,巴伐利亚便成为德国的一部分。

基本简介 出处 巴伐利亚出自Bayuwaren,是罗马帝国统治该地时罗马人给予该地的名称。大约于520年法兰克人也提及此名。在8世纪早期圣卜尼法斯完成将该地的人改信天主教。从此巴伐利亚一直相信罗马天主教,16-17世纪巴伐利亚抗拒宗教改革,而且还仍然坚持相信罗马天主教。

大约由550年至788年,阿芝诺芬家族统治巴伐利亚公国,直至最后一位公爵泰西罗三世被查理大帝罢黜为止。在接着的400年有很多家族统治公国,很少家族能传至第三代。而那些公爵中最后亦是最重要的一位,就是韦尔夫王朝的狮子亨利,亦是慕尼黑的建城者。

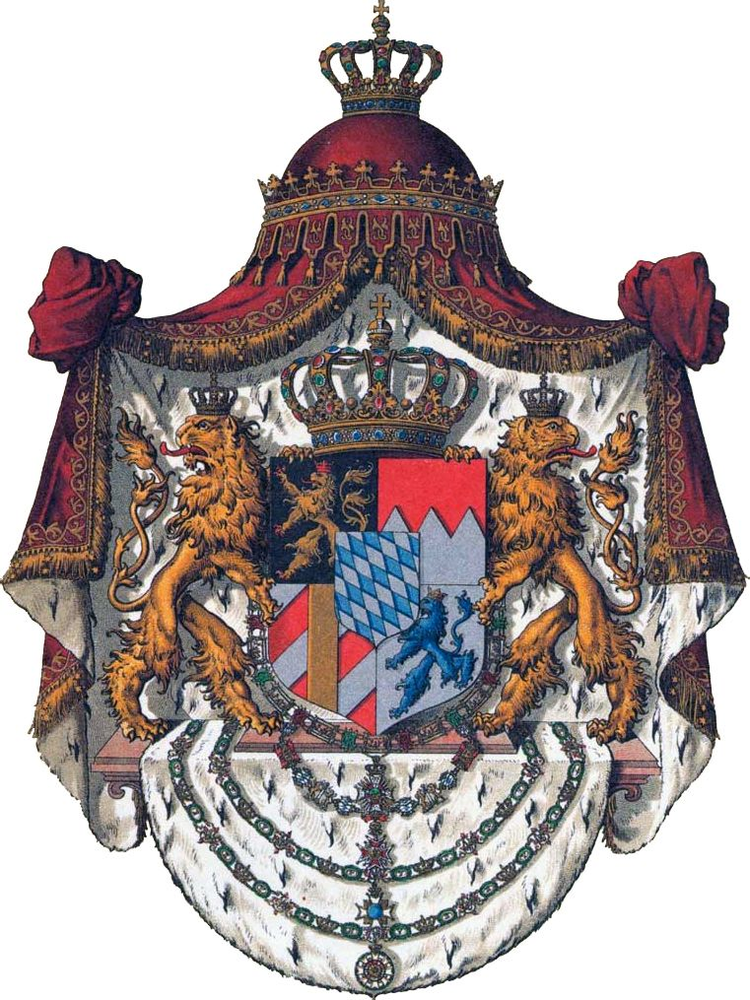

当狮子亨利被他侄子腓特烈一世罢免萨克森与巴伐利亚公爵的名衔之后,在1180年,巴伐利亚被给予维特尔斯巴赫家族作为封地,从此巴伐利亚由1180年直至1918年都是在维特尔斯巴赫家族统治下。1255年巴伐利亚第一次分裂成若干数个公国,但在1506年巴伐利亚再被统一,而慕尼黑也成为唯一的首都。1623年三十年战争早期巴伐利亚公爵取代了他们的表亲普法尔茨公爵获得了神圣罗马帝国内强大的选帝侯名衔,从那时起不但决定了巴伐利亚拥有选举德意志国王和神圣罗马帝国皇帝的权利,而且获得在帝国法律之下的特别正式地位。

宪法与革命 第一次《巴黎和约》(1814)之后,巴伐利亚马上将蒂罗尔北部和沃拉尔堡割让给奥地利,在维也纳和会期间,它还割让了萨尔茨堡的更大一部分和因河地区,得到维尔茨堡,阿沙芬堡,莱茵河左岸的帕拉廷地区,黑森-达姆施塔特,豪斯鲁克和福尔达修道院作为补偿。但是随着法国的崩溃,对奥地利由来已久的恐惧和嫉妒卷土重来,在列强忽视了巴伐利亚对巴登继承权的要求的情况下,巴伐利亚只有在得到帕拉廷在莱茵河右岸部分才同意这些让步(1816年4月16日的《慕尼黑条约》规定的)。问题在此公开化了,双方关系仍然很紧张,大联盟当局施压才制止了战争爆发。在埃克斯和会(1818)中,巴登的继承权以有利于霍赫贝格家族的方式解决了,没有提到在《慕尼黑条约》中提到的补偿;在四强国1819年7月20日签署的《法兰克福条约》中,巴伐利亚和奥地利的领土争端得到了解决,尽管前者提出抗议,领土安排主要是按维也纳的意思制定的。巴伐利亚得到了一小块领土,将本土和帕拉廷连结起来,而巴伐利亚军队负责驻守美因茨的邦联要塞。

同时在1817年2月1日,蒙特格拉斯被解职,巴伐利亚进入了宪政改革的新时代。这与下台的首相的欧洲政策一脉相承。在新的德意志邦联中,巴伐利亚担负起了对抗奥地利和普鲁士的诸小国的守护者责任,蒙特格拉斯梦想着巴伐利亚能在南德意志建立像普鲁士在北德意志那样的霸权。王储推行自由主义宪法和对巴登提出宣称权的政策得到民众的广泛支持,而对于前者,蒙特格拉斯直到被解职前也绝不做出让步。

1818年5月26日,新宪法颁布。国会包括两院:第一院由大世袭地主,政府官员和王位继承提名者组成;第二院由很少的选民选举产生,包括小地主,市民和农民的代表。在附则中还保证宗教自由和新教徒的安全,这些让步被罗马以违背之前不久签署的《政教协定》为由宣布无效。宪政改革的试验并未达到王室的期望,国会召开后一些议员的激进主义——最极端的就是要求军队向宪法效忠——引起了国王的极大警惕,他向奥地利和德意志求助,希望采取任何他们建议的镇压措施。但是普鲁士拒绝参与任何争辩,而认识到生死存亡依赖于国王的国会也放低了调门,马克西米连在去世前也一直维持着模范立宪君主的形象。1825年10月13日,他的儿子路德维希一世继位。路德维希是一个开明的艺术科学赞助者,他将兰茨胡特大学迁到了慕尼黑。他以自己追求宏大的建筑品位,将这座城市建成欧陆最美丽的城市之一。他统治早期践行自由主义和改革精神,尤其是在行政和财政方面,但是1830年革命让他一惊之下转向反动,国会对其建筑和艺术品的大规模投资的反对更加强了这个倾向。1837年,教宗至上主义者随着卡尔·冯·阿贝尔(1788-1859)成为首相而掌权。耶稣会现在也占了上风宪法的自由主义条款都被修订或删除了,新教徒被驱逐出境,遭到压迫,出版检查委员会热心于禁止任何对国内政治的自由讨论。这种整体的崩溃不是由于大众的反感,而是出于路德维希对神职人员反对他的婢女,罗拉·蒙特茨影响的憎恨。1847年2月17日,阿贝尔由于其出版的备忘录中提及反对将爱尔兰女人罗拉扶正的提议而被解职,新教徒格奥尔格·路德维希·冯·毛勒取代了他。新政府批准了两人结婚,但是这导致了大学中教宗至上主义者的教授参加的暴乱。这些教授被剥夺教职,国会被解散,11月27日,政府也被解散了。罗拉·蒙特茨被封为兰茨菲尔德女伯爵,她成为了国家的主宰,新首相,欧廷根-沃勒斯坦的路德维希亲王(1791-1870)尽管努力通过鼓吹泛德意志爱国主义取得自由派的同情,但一直无力建立稳定的政府。他的内阁被称作“罗拉政府”,1848年2月,受到巴黎消息(1848年法国革命)的鼓舞,反对女伯爵的暴乱爆发了。3月11日,国王将欧廷根解职,3月20日,认识到舆论已经转而反对自己,路德维希退位给儿子马克西米连二世。

在退位前,路德维希于1848年3月6日发布了一项声明,许诺巴伐利亚政府将致力于德意志的自由和统一事业。出于对这种精神的信仰,马克西米连接受法兰克福中央政府的权威,在12月19日还认可对德意志议会通过的法律的传播。但是此时普鲁士而非奥地利才是敌人。在弗雷德里克·威廉四世拒绝接受王位中的时候,马克西米连得到了巴伐利亚国会的支持。由于支持将奥地利排除出邦联的新德意志宪法,他实际上走向了本国人民意愿的对立面;但是在此之前,革命的后台已经崩溃,在导致1851年普鲁士在奥尔米茨受辱的一系列事件和旧邦联重建的背景下,巴伐利亚通过与奥地利修好而维护了自己的安全。

在1866年的战争之前一直主导巴伐利亚政界的反普鲁士政策的灵魂人物就是卡尔·路德维希·冯·德普福尔滕男爵,他于1849年4月19年起担任外务大臣。他对德意志内部保持权力均衡的终极解决方案设想是“三头平衡”,其中莱茵兰诸国的联盟是比奥地利和普鲁士都更强大的制衡力量。在国内事务中,政府推行一种比德意志其他地方稍为温和的反动政策,这仍然导致1854年之后与国会的斗争,这在1859年3月27日普福尔滕政府被解散才结束。他的继任者是卡尔·弗莱赫尔·冯·施兰克·冯·诺青(1806-1884),一位曾任巴伐利亚在邦联国会代表的有自由主义倾向的官员。他发动了重要改革,包括将司法机关和行政机关分离,颁布新刑法。在外交事务上,施兰克与前任一样,致力于维护巴伐利亚的独立,支持用宏观引导取代邦联宪法,巴伐利亚作为纯粹的德意志国家的领袖,将维持普鲁士和奥地利的平衡。巴伐利亚因此反对普鲁士重组邦联的提议,马克西米连最后一批法案中就有一部是缺席参加1863年皇帝弗朗西斯·约瑟夫在法兰克福召开的诸侯会议。

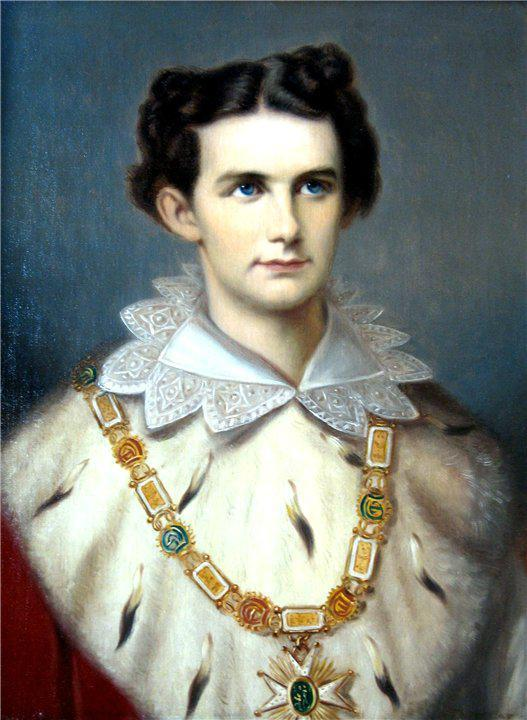

马克西米连的儿子路德维希二世于1864年3月10日即位,时年18岁。政事最初受施兰克和普福尔滕把持。施兰克不久就退休了,巴伐利亚政府发现为了维护其在普鲁士关税同盟中的地位,有必要加入普鲁士于1862年与法国的贸易条约。在复杂的石勒苏益格-荷尔斯坦因问题中,巴伐利亚在普福尔滕的指导下一直反对普鲁士,在奥古斯塔堡公爵弗雷德里克的支持下偏向这两个小国,反对德意志两大霸权的政策。最终在1866年的战争中,尽管俾斯麦力图保证巴伐利亚的中立,它还是积极与奥地利合作。

德意志帝国时期 普鲁士迅速取得的胜利和俾斯麦明智的温和政策使巴伐利亚对普鲁士关系和整个德意志问题政策的看法产生了彻底的转变。根据《布拉格条约》第六款中规划的南德意志同盟从未成立;而且尽管普鲁士为了不引起法国的警惕,反对南部各邦加入北德意志联邦,巴伐利亚(和其他南部诸邦一样)与北方的联系在参加士组织的攻守同盟成立后得到了加强,该联盟是拿破仑在帕拉廷要求做出“补偿”的结果。条约签订于1866年8月22日,同日两国也正式达成和议。巴伐利亚在此正式放弃了独立的愿望,法国从此“不必有求于巴伐利亚”了。在普法战争期间,巴伐利亚军队在普鲁士王太子的率领下向德意志的公敌发起进攻。提议普鲁士国王威廉一世即帝位的正是路德维希二世国王。

1870年11月23日巴伐利亚与北德意志联邦签署的条约早已为此埋下了伏笔。因此尽管巴伐利亚成为德意志帝国的一部分,它还是享有比其他诸邦更多的独立主权。它保留了独立的外交,军事管理,邮政,电报和铁路系统。该条约于1871年1月21日得到巴伐利亚内阁的批准,尽管遭到所谓的“爱国党”的激烈反对。而1870年对教廷无误论的宣传引起的文化争端更使敌对升级。伊格纳茨·冯·多林格任教的慕尼黑大学成为反对新教义的中心,而传统的天主教徒则得到政府和国王的保护。驱逐耶稣会的联邦法律于1871年9月6日在巴伐利亚颁布,而且驱逐对象在1873年还加上了至圣赎罪主修道会。1871年3月31日,巴伐利亚还批准了大量北德意志联邦的法律——其中最重要的就是新刑法,它最终于1879年在巴伐利亚生效——这更拉近了它与德国其他地区的联系。但是得到国内天主教徒极大同情的爱国党仍然很强大,它一直得到国王的支持,但接连的自由主义政府阻止它在国会中施加强大影响。他们在1887年之前一直是国会中的主流,最终组成了中央党,仍然是凝聚力最强的党派。

路德维希二世对建造宫殿的热情使国用日绌,他在1886年6月10日被宣布为精神病患者,他的叔叔,卢特伯德亲王成为摄政。三天后的6月13日,他被发现死在施塔恩堡湖中。他是自杀,意外死亡还是被蓄意谋杀现在都没有答案。但是当时的报道是自杀,今天此说也被广泛接受。由于路德维希的弟弟,奥托一世国王也是精神病患者,卢特伯德亲王继续摄政。

1871年以后,巴伐利亚分享了整个德国高速发展的红利,但是基于对普鲁士传统的民族和信仰敌对的独立主义从未消失,尽管它以一种无害的外表示人,最激进的行为不过是1900年颁布的禁止公共建筑在皇帝生日那天悬挂除巴伐利亚旗帜以外的其他旗帜的禁令,而且这项禁令后来也没修订,允许巴伐利亚和帝国旗帜并排悬挂。卢特伯德亲王于1912年去世后,他的儿子路德维希亲王继任摄政。一年后,路德维希废黜了他的侄子奥托,自立为巴伐利亚国王路德维希三世。第一次世界大战期间,路德维希的长子,鲁普雷希特指挥巴伐利亚军队,是德国军队在西线的一支支柱力量。

共和政府在1918年11月起义中取代了王室政府。临时国务委员会主席库尔特·艾斯纳于1918年11月7日宣布巴伐利亚为自由邦。

地理位置 阿尔卑斯山横贯全国,多山峰、多森林、多湖泊是该国地形地貌的突出特征。这里的阿尔卑斯山脉中不乏引人入胜的2,000米以上的山峰,而阿尔卑斯山前地区直到多瑙河,则遍布湖泊。东巴伐利亚的中高山脉,从帕绍和雷根斯堡延伸到奥地利帝国属下的捷克的边境,主要还是一片原始景色。施瓦本-弗兰肯的层岩地带,在东巴伐利亚的中高山脉和多瑙河之间,是典型的褶皱地形和高地。巴伐利亚地处欧洲中心位置,是欧洲东-西和南-北贸易的交汇处。从巴伐利亚出发,可以便捷地到达其它各主要经济中心。

国王列表 • 马克西米利安一世(1805-1825)

• 路德维希一世(1825-1848)

• 马克西米利安二世(1848-1864)

• 路德维希二世(1864-1886)

• 奥托一世(1886-1913)柳特波德亲王(摄政)(1886–1912)路德维希三世(摄政)(1912–1913)

• 路德维希三世(1913-1918)

条目合集 莱茵邦联由拿破仑晋升等级的王国