简介

关于夏尔巴人的源流,大致有夏尔巴人的先祖源于藏族和夏尔巴人是党项羌一支两种说法。夏尔巴人源于木雅巴,木雅源于党项羌,党项羌源于藏族祖先董氏。其“木雅”,根据藏文音译又译为“弥药”。木雅巴是古代西藏六大氏族中的董氏族的格尔王后代,他们先迁至“多康六岗”的“塞莫岗”定居,因格尔王后裔世世代代多在塞莫岗的谷底——“木雅日芒”出生和延续,他们自称“木雅巴”(木雅族),然后木雅巴又繁衍出“夏尔巴”。由于战乱,这些董氏族人又西迁至索卢、昆布,对外自称“夏尔巴人”。

夏尔巴人虽跨国而居,但他们通用藏语和藏文,普遍信仰藏传佛教。除此以外,夏尔巴人的先民还以野牛作为图腾。他们分布地域广阔,多生活在高山林立的高海拔地区,受地理、气候、环境等影响,夏尔巴人主要从事农牧,大多以养牛为主,其农业技术相对落后。他们好歌舞、重礼仪礼节,严格遵循同姓不通婚的习俗,流行“抢婚”,其婚礼极复杂,常常几年才完成,女性婚后先不落男子家,待生儿女后才从夫居。他们的结婚、丧葬风俗尤为独特。

旧时,夏尔巴人的生活较困苦,男子主要以背运为业,女子大多在家耕作放牧。20世纪50年代末西藏民主改革后,中国境内的夏尔巴人主要从事农牧业。80年代受中国的改革开放政策支持,20世纪60年代樟木口岸建成并开通,中尼边境的夏尔巴人的生活发生了翻天覆地的变化,社会环境安定,物质生活丰富。尼泊尔的夏尔巴人世代生长于高原山区,善于攀登,在外国登山队攀登珠穆朗玛峰和其他世界高峰的活动中,他们常常担任背夫和向导的角色。

族称由来

夏尔巴人的族称从藏文的音译(mi-nyag)衍生而来,他们自称“木雅”,又译为“弥药”、“米涅”“等。木雅”藏汉文中的意思:一是区域名;二是中国古代党项羌的名称。以区域名定义,包括青海、甘肃等地的木雅地区和多麦的木雅岗地区,这一区域藏语称为“木雅热岗”,而生活在这里的人自称为“木雅巴”(木雅人),即夏尔巴人。

根据《夏尔巴先祖世系》记载,“夏尔巴”一词早已有之,夏尔巴人的祖先出自古代藏族六氏族“塞、穆、董、冬、查、楚”中的董氏族,古时在西藏康区繁衍生息,后东迁居于多康六岗中的塞莫岗定居,即前藏以北、以东地区,由于他们世代居住在一个叫做木雅日芒的地方,故自称木雅巴(木雅人)。经过发展,董氏族衍生出希查巴、多楚巴和夏尔巴三个支系,其“夏尔巴”一词首次出现。至宋代,董氏族受到战乱影响,被迫西迁至拉萨、定日一带,后又迁居至昆布,自此,夏尔巴人在昆布地区得以持续。

历史沿革

学术界比较一致认为夏尔巴人的渊源与古代羌人有密切关系,但在具体问题上又存在不同说法。夏尔巴源于木雅巴,木雅巴源于党项羌,党项羌又源于藏族祖先六大姓氏中的董氏。目前,根据当地政府意见,按藏族的一部分对待。

溯源

藏族论

西藏古代有“塞、穆、董、冬、查、楚”六个氏族。其中董氏族早在西藏康区繁衍生息,后来东迁居前往康地的“多康六岗”(多康即今甘、青两省和四川阿坝州北部地区)中的塞莫岗定居。塞莫岗(今甘孜藏族自治区石渠、邓柯、德格、白玉一带)的谷底称为“木雅日芒”,塞莫岗的上部称为“擦莫绒”,因格杰后裔世世代代,绝大多数居住在木雅日芒,故他们自称“木雅巴”(木雅人)。

宋代,久居塞莫岗的董氏族受到藏族格萨尔王进兵到霍尔、索波等地发动的战争,董氏族祖先“格杰”和臣、仆、家眷等被迫西迁,取道羌塘前往拉萨、定日一带居住,期间又衍生出“夏尔巴” “希查巴” “多楚巴”三个支系。在定日等地居住若干年后,受到土著人的影响,又重新寻找新的住地。在雪山背后的印度一侧,他们发现一处无人区,就此住下,并将新的住处命名为昆贝乃(意为无人的住地),为纪念自己源于东方的康区,对外人便自称“夏尔巴”,即东方来的人。

党项羌的一支论

尼泊尔索卢、昆布的夏尔巴人祖先源于中国多康(今青海东南部和四川西北部)六岗中的塞莫岗的谷底的弥药日芒。他们认为“弥药日芒”是其民族的发祥地,故自称“弥药巴”。“弥药”一词是“木雅”的藏文音译,源于党项羌(西羌的一支),在公元7世纪下半叶,吐蕃强盛,党项羌族一部分居民被迫迁至灵、银、庆、盐、绥、延、夏等州,留下的一部分党项羌族居民被吐蕃人称为“弥药”。在11世纪党项羌族的首领曾在银川一带建立过西夏王国,蒙古族灭了西夏后,党项羌族中的一支向南迁徙到西康木雅地区,后来忽必烈南征大理时,他们又逃离木雅迁往西藏,并翻越喜马拉雅山的囊巴拉山口,到达珠峰脚下的昆布定居,而后繁衍生息,发展成尼泊尔的夏尔巴民族。

中国古代党项羌名称源于《藏汉文辞典》中“木雅”一词的解释,与夏尔巴人关系密切相连。“木雅”亦可意为“木雅热岗”从地域上包括了青海、甘肃等地的木雅地区和多麦的木雅岗地区,住在这里的木雅人认为“色巫绒”是其木雅地区的中心标志。而“色巫绒”曾是“西吴王”的驻地,他是西夏灭亡之后从北方南迁到康区而建立西吴绒的西夏王族的首领。西夏是党项羌于11世纪时在今宁夏一带建立的西夏王朝,共延续了190年,在1227年被蒙古征服。西吴王是蒙古征服西夏过程中逃到木雅地区并居住下来的一支势力,在藏语中西夏意为“木雅”,这些从西夏迁来的西夏遗民被当地人称为”木雅人”,所居住的地称为“色巫绒”。

变迁

夏尔巴人源于党项羌。北周武帝公元564年灭宕昌羌后,党项羌强大起来,一路向东发展到甘南、川西北一带。在天授三年(692年),由于吐蕃强盛,党项羌人党项拓跋部的首领上表唐朝,请求内迁,唐朝将他们安置到庆州(今甘肃庆阳、环县、合水一带),一部分党项羌人与吐谷浑内迁部落混合居住。党项羌于11世纪在今宁夏一带建立西夏王朝,延续了190年,一直到1227年被蒙古征服。西夏王朝在1227年被蒙古灭亡后,西夏遗留下的一支势力西吴王率部南下,来到康区。至元明,又迁至尼泊尔的索卢、昆布等地。定居索卢、昆布不久,又开始了东迁和西迁,东迁至到了尼泊尔的阿龙河流域、印度的大吉岭、噶伦堡和锡金等地;西迁至了耶尔穆巴康、博克拉和中国樟木口岸等地。

索卢、昆布的夏尔巴人从中国多康六岗中的塞莫岗的谷底“木雅日芒”西迁的。董氏族祖先“格杰”和臣、仆、家眷等先前往康地的“多康六岗”中的塞莫岗居住下来,由于战乱,开始西迁,其规模不大,从多康到西藏他们采用了经德格、丁青、索县至黑河(今那曲),折向西南到后藏的中道。从定日到索卢和昆布主要经过两条路线,一是沿着罗韦林▪希马尔之西的绒辖河南下,而后转向东到达索卢,而后再向北到达昆布;二是从西藏定日翻越兰巴山口直接到达昆布,大约在14世纪中叶,木雅人完成到昆布定居。

后来,随着人口发展,索卢、昆布地区的土地、牧场供不应求,夏尔巴人又开始向外扩展,他们沿着喜马拉雅山脉向东到了印度大吉岭、锡金等地,向西又迁移到尼泊尔东部的比贡地区和加德满都附近,其中一支便来到中国境内的樟木口岸一带。据樟木立新村原有寺庙“贡巴萨巴”始建年(1763年)和重建年(1918年)的记载,以及西藏档案馆两份清代福康安将军入藏时期的藏文文书记载“清乾隆五十八年”(1793年)得出结论,樟木的夏尔巴人大约17世纪左右迁徙过来。在1980年人口统计时,樟木口岸立新村与雪布岗两个村的夏尔巴人人数共有330人,比1966年的203人增加了127人。在1990年中国人口普查,樟木夏尔巴人有1819人。

人口分布

人口

据1991年尼泊尔人口普查统计,夏尔巴人的人口达114700人。尼泊尔2001年人口普查统计,尼泊尔的夏尔巴人共有15万4622人,占全国人口0.68%。锡金的西部、北部约5000人(1975年)。

中国境内的夏尔巴人在1978年时,有1265人,占西藏总人口的7%。据西藏自治区统计局汇总,从1980年到1989年,人口从1130人增长到1627人,其中1987年人口负增长,下降到957人。1990年至1992年间,人口数量平缓。

从1989年到1995年,人口由1627人增长到2131人,1996年较1995年减少310人。1998年到2008年,夏尔巴人的人口数量起伏较大。1999年比1998年增加了212人,2001年比2000年减少581人,2002年至2004年,每年平稳增加40人左右,2004年至2008年间,新增约400人。详见下表:

中国境内的夏尔巴人人口表年份 | 单位(人) | 年份 | 单位(人) | 年份 | 单位(人) |

1978年 | 1265 | 1990年 | 1819 | 1999年 | 2060 |

1980年 | 1130 | 1991年 | 1863 | 2000年 | 2152 |

1981年 | 1323 | 1992年 | 1793 | 2001年 | 1571 |

1982年 | 1211 | 1993年 | 1718 | 2002年 | 1604 |

1983年 | 1265 | 1994年 | 1881 | 2003年 | 1645 |

1984年 | 1318 | 1995年 | 2131 | 2004年 | 1687 |

1985年 | 1403 | 1996年 | 1821 | 2005年 | 1880 |

1986年 | 1474 | 1997年 | 1836 | 2007年 | 2059 |

1987年 | 957 | 1998年 | 1848 | 2008年 | 2087 |

1988年 | 1550 | —— | —— | —— | —— |

1989年 | 1627 | —— | —— | —— | —— |

分布

中国境内的夏尔巴人分布于中国西藏自治区樟木口岸的立新、定结陈塘、定日绒辖边境等地。

樟木一带属亚热带气候,一年中的温差不大,雨量充沛,气候温和湿润,1、2月份下1、2次雪,夏季多雾多雨,11月到次年5月,多晴天,蔬果和农作物品种丰富。周围到处是原始森林,动植物资源丰富,且产虫草和贝母等药材。

樟木口岸藏文意为“邻近口岸”,位于喜马拉雅山脉中段南坡,海拔2400米,是西藏日喀则地区的新兴边境重地。解放前被贡巴桑巴所统治,民主改革时是一个区,后逐渐属于聂拉木县城关区的一部分,又在1972年与聂拉木县分开,发展成县一级城镇。镇里依山建造了商店、医院、银行和宾馆等全新建筑,海拔1700米处的友谊桥横卧在谷底的河流上,成为了中国与尼泊尔经济文化交流的重要通道。

立新坐落在长马尔山的两条山脊上,自东向西倾斜延伸,坡度大。西面山脊有“康巴吉巴”和“贡巴萨巴”两片村寨。立新的北面是樟木,西南与中尼公路相连,与尼泊尔境内的曲古、科达里隔河相望;东北面是长尔马雪山;东南方是群章河,群章河上有一个水磨,居住在的夏尔巴人在此磨面。

立新东面山脊上的村寨叫雪布岗,因一种名叫雪布的山果而得名,海拔约2700米,往南是尼玛补,经过尼玛补再往南是中尼界河,与尼泊尔境内的车当、博金等村落隔河相望。雪布岗在国家帮助下,又建立了新村,原来的房屋,变成了当地居民夏天上山放牧、种地时的住所。

境外夏尔巴人主要分布在尼泊尔的北部、东部山区一带,喜马拉雅山南侧的索卢、昆布地区,首都加德满都以东的尼泊尔东北角、帕拉克、印度大吉岭,孙科西河流域等地,以及孔布、比贡、劳布吉、工巴雄、嘎里召、南岗里巴、东岗一带。他们的传统聚居地在尼泊尔东北部珠穆朗玛峰脚下的几条狭窄的河谷里,其中索卢、昆布、帕拉克三个地区相联结,这三个地区位于现在的索卢、昆布县境内。

索卢、昆布地处尼泊尔北部高山区,分四季。2到5月中为春季,天气转暖开始种植土豆等农作物,5月中到8月为雨季,9到10月是秋季,11月到来年2月是冬季。冬季大雪封山,气候偏严寒,这个季节一般老人留守村里,大部分健壮的人均到较为温暖的地区从事贸易或其它工作。在昆布,夏尔巴人的村落多在海拔3000至4200米高地带,有的夏尔巴人会在冬季全家外出,到南部特莱平原、东部的大吉岭、西部的加德满都避寒或工作,再到2月洛萨尔节(新年)返回家园。

昆布位于西藏和尼泊尔的重要贸易路线上,通过囊巴拉山口向北,可到达位于海拔3300米的南切市场的小村,它是中尼地区交易的重要贸易集市。昆布的夏尔巴人吃苦耐劳,垄断了从南切穿越囊巴拉山到西藏的边村加布拉和直到定日的货物运输,早在19世纪和20世纪初期,尼泊尔一个小镇生产的生铁,便通过索卢、昆布在加布拉边区和定日销售。后续又有盐、没有加工的羊毛、粮食、酥油、粗糖、香粗纸、棉布、水牛皮等生活物品在西藏和尼泊尔边境交易。1959年西藏叛乱后,物物交易的边境贸易大大减少,中国政府允许夏尔巴人可以无护照自由通过国界,直到定日。随着50年代对外开放后,索卢、昆布和其他北部高山地区旅游事业发展快速,过去翻山越岭的贸易逐步减少,渐渐发展为登山队的向导、搬运工。

宗教信仰

原始信仰崇拜

夏尔巴人的先民以野牛作为“图腾”,并将野牛身躯的五个部分作为夏尔巴种姓的标志。分别叫“色尔巴”,代表野牛头上的角;“嘎扎”,代表野牛头顶中部的白毛;“莎拉卡”,是野牛的嘴唇;“贾巴”,是野牛的下巴;“翁巴”,表示野牛的尾巴。同时,五个种姓又依牛头到牛尾顺序划分高低贵贱,以男子为传承代代下传,凡同姓为一族,视为同祖同源,同姓之间不能通婚。

宗教信仰

夏尔巴人是虔诚的佛教信仰者,他们认为一切吉凶祸福都有因果报应,一生的苦乐都是神意的安排,人应该多修福德,心善敬佛。他们尤以信奉萨迦派和噶举派者多,少数人信奉格鲁派、宁玛派和苯教,尼泊尔的夏尔巴人还把夏尔巴僧尼视为上等人。和藏族人一样,喇嘛在夏尔巴人中享有特殊地位,受人尊敬,在盖房、结婚、出远门时都会请喇嘛到家中念经或占卜,家中有人去世,也会先请喇嘛念经,然后再举行火葬和土葬。

在尼泊尔地区的一些夏尔巴人还非常膜拜旧时莲先生、玛尔巴、米拉日巴等著名大师静修过的山洞,至今保留着藏传佛教中宁玛派和噶玛派的寺院。中国西藏的夏尔巴人中,还有少许崇尚鬼怪、相信星算,有重大活动都先占卜再做决定。

语言文字

语言

由于夏尔巴人跨国式的迁居,其语言发展与演变都具有一定的独特性。夏尔巴人的语言70%以上的词汇与藏语相近或相同,语法结构也与藏语相同,属于汉藏语系藏缅甸语族,有语言无文字。大都会说绒巴语(尼泊尔山地人的语言),通用藏文。中国境内的陈塘区夏尔巴人语言比较杂,他们讲藏语、尼语和土语,立新村的夏尔巴人的语法结构与藏语基本相同,藏语单词在夏尔巴语中占54%,而尼泊尔的夏尔巴人的语言与中国的夏尔巴人完全一致。

文字

夏尔巴人无文字。文化相对落后,计算时,用一些大小颜色不等的小石头石块或木块代替数字,在地上逐一摆开,通过移动石子、木块,从一计算得到数量。也有通过佛珠计算简单加减。

民族文化

生产

农业

夏尔巴人的农业技术较落后,耕作方式采用刀耕火种,施肥用草木灰和牛羊粪便,主要种植玉米、土豆,青稞、荞麦。收割时剪穗留杆,玉米断果实而留杆;荞麦采用播种方式,产量很低;玉米点种,产量也不高。他们土地多属梯田,土豆2月下种,7月收,收完种青稞和荞麦;4、5月在避风的低地种玉米,5、6月又在风大的高地种玉米。耕作方法粗放,生产工具短缺,农具只有木犁和小锄,木犁尖上只包一个铁角。耕地时,一般用两头牛作为畜力,把一根木杠横放在牛的脖颈上,用绳把杠系在牛脖上,然后一人扶犁柄,在转弯时,一手扶犁一手又拉牛尾,操纵牛转弯,要犁两遍。一人跟随沿沟撒种,然后平好。

其中,陈塘沟夏尔巴人春天上山种植庄稼、蔬菜,冬天从高山下来,使土地合理轮休。有种名叫“鸡爪谷”的农作物,在藏区甚至整个中国都是独一无二的,它形似鸡爪,据说由尼泊尔传入,每年5月育苗,6月插秧,9月收获,谷粒成熟后成赭红色。磨成粉面可做成与打糕差不多的主食。鸡爪谷淘洗干净,煮熟后发酵,也得到液汁叫鸡爪谷酒,其工艺已被列入国家级非物质文化遗产名录。

牧业

夏尔巴人以牧业为主,春夏秋三季把牲畜赶到高山牧场,秋末冬初再赶下山,吃田里的禾秸秆。大多以养牛为主,他们饲养牦牛、绵羊、黄牛与牦牛的杂交品种,其中杂交公牛力大又能吃苦耐劳,可驮载货物也能耕地,杂交的母牛可为夏尔巴人提供奶汁,并制作成黄油、奶酪产生日常生活补给。受山高、林密、气候等地理环境影响,养绵羊难度大,故绵羊在夏尔巴地区视为稀有动物,价值很高。

手工业

中国境内的樟木镇包含樟木、帮村、立新和雪布岗4个行政村,这里的夏尔巴人传统生计包含农牧业、背夫、向导和竹编业。传统手艺以竹编为首,尤以帮村手艺著名,主要编制竹篓、竹筐、竹席、竹篮等,其编织考究,做工精致。原料大都就地取材,绝大多数的生产、生活用具,都由自己制作,一部分运到定日等地出售。夏尔巴人的妇女还善于织氆氇(用羊毛织的毛料),她们一般用手搬手穿梭和脚踏手穿梭来制作。

向导背夫

因靠近中尼公路,尼泊尔的夏尔巴人经常替雇主背运货物、替各国攀登珠峰的登山队做向导和背夫。由于长期生活在高原山区,养成了吃苦耐劳又善攀爬的先天身体条件,他们不用氧气和登山器具,背着登山队员的行李用品,一般不怎么费力就登上了高峰。

风俗习惯

饮食

夏尔巴人主食以玉米、小麦饼、糌耙为主,蔬菜多食白菜、萝卜、土豆,藿麻叶、野菜和蘑菇。他们喜辣,每餐几乎必备辣椒和咖喱,用以蘸食或调味,炒菜佐料多用小茴香、洋葱、蒜、辣椒、咖喱粉等。他们主要的肉食是牛、羊肉,却不自己宰杀牲畜,普遍不吃生肉,但秋季有食用活牛血的习俗。也喜食猪肉,但没有养猪的习惯。进餐时,大都围坐一起用右手抓食,他们不用左手,因为左手用来干脏活。

除此以外,他们喜爱喝酥油茶和甜茶,也会自己酿制青稞酒、白酒、“巴鲁”(玉米酒)、酸奶。其中陈塘沟夏尔巴人“鸡爪谷,磨成粉面做成饭叫“忙加杜瓦”,形态与朝鲜族的打糕差不多,是夏尔巴人的主食,发酵的鸡爪谷酒,口味独特,深受夏尔巴男人喜爱,常用来招待远方客人。

服饰

夏尔巴人的服饰简洁,男子内里一般穿白色长袖衬衫,长及膝盖上部,左右两端下面开叉,外面穿白色羊毛缝制的无领无扣的中袖上衣,下穿长裤。女子有两类服饰,一是类似藏装,长袖衬衫配无袖斜襟楚巴,系上邦典;二是长袖斜襟衬衫,下身穿百褶花布长裙,腰间向后系上邦典,前面开叉,用腰带固定,色彩多鲜艳。

尼泊尔的夏尔巴人服饰和着装与中国藏族相似。女性平常着藏袍,腰系围裙、围腰,旧时流行戴一种呢制小圆帽,脚穿藏靴。天热或劳作时,女性上身穿衬衫,下身穿百褶花裙。男性多穿藏族服饰,部分男性穿尼泊尔上衣和细管裤。无论男女,外面多喜罩一件白色羊毛短毡衣。

陈塘沟夏尔巴妇女的服饰与藏族基本相同,帽子是她们最具特色的服饰代表。帽角的顶端插着孔雀的羽毛与鲜花,象征了茂密森林里生活着各种各样的鸟类,又包括了美丽的孔雀。帽子边角点缀红、黄、蓝三色,象征着原始森林;圆圆的帽顶用红色平铺,象征了美丽的高原湖泊羊卓雍错;帽子两边以白色的银丝条子点缀,是珠穆朗玛峰的标志;帽子一端用银币镶链条,代表了许多珍稀野生动物;帽顶与帽边用一串串珍珠连接,又寓意了滔滔不绝的雅鲁藏布江。

居住

夏尔巴人住房多为土石结构,平时住木房,放牧时则住牧棚。他们居住区属于雨量较多的森林地带,盛产木材,通常以木修房,其木板房是夏尔巴人最具代表性的房屋式样。他们将木板代替传统石墙、土墙,采用四根原木互相垂直咬接,叠垒成有“井干式”建筑之称的井字形墙体。屋顶一般都呈人字形,上盖鱼鳞板(用斧子劈成的薄板)。因地理环境因素,他们的建筑一般都建在地势较高、有坡度、邻近水源和耕地的地方。房屋形式一般有两类:一是适应人口多的整个家人居住的长屋,六、七间房间不等;另一类是能住一户或二三户的小栋房。

房屋建筑大都分为三层,多用双木梯子通往上下层。层与层间的地板、顶棚采用横梁为屋骨,在横梁上铺架木板和短木。底层结构通常用石头砌墙,并架空,一是防潮,二是可以堆放柴草、杂物和圈养牲畜等。中层借助底层石墙,在墙上架梁造楼,四边用木板层层围合,并用木板隔断分离出一间间房间,外间临窗处通常面积最大,可供烧饭进餐、取暖、待客用,也可作为晚上部分家人和客人合衣睡卧的地方。顶层四周留适当空隙,便于通风和光照,一般用来存放日用、季节性要用的生产工具等。

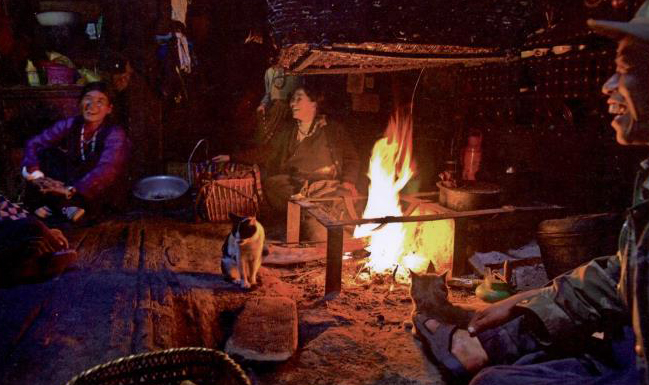

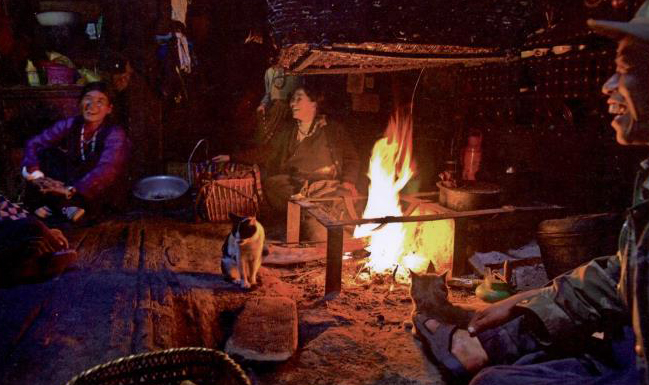

夏尔巴人室内陈设简朴,每家有一个用石头、泥坯、木棒、铁条等砌垒而成的火坑,采用支架架锅,烧柴做饭或取暖,经常席地而餐。同时,还是家庭成员、亲友贵客议事的地方。火坑两侧多摆放餐柜类炊具,有的家庭屋内四周会搭几排竹竿,用以悬挂风干牛羊肉。室内一般设有神位,富裕家庭会专门隔出一件小屋作为供佛之用,摆有供桌、佛像、佛龛,并用香炉、酥油供灯、净水铜杯等宗教用品以表敬畏。

礼节

夏尔巴人一用敬献哈达,二用头碰在对方的手上或膝盖上来表达敬意,旧时还有弯腰吐舌低头的习惯。凡有喜庆他们必互相送礼致贺,且还礼的数目必须多于送礼之数,否则认为是失礼。他们重视称谓,对长者从不直呼其名,叫法是在对方第一个儿女的名字后面加上阿爸或阿妈,对年纪较大的男性长辈称“明米”(爷);对年纪较大的女性长辈统称“以米”(奶);对有文化的人称“格拉”(老师);对已婚女子叫“措姆”(嫂子),其余和藏族基本相似。

娱乐

民间歌舞

夏尔巴人能歌善舞,男女老少皆能闻乐起舞,其舞蹈与尼泊尔、巴基斯坦的一些民间舞蹈大同小异。他们的传统民间舞蹈讲究脚法、手法和腰臀摆动,乐器采用“占列”(六弦琴)和“比旺”(胡琴)。音乐响起,他们会围着篝火跳圆圈舞。基本动作分三步:一是脚步如行走,右脚踏地重,左脚轻踏地,平稳有力又具有节奏;二是双手随脚步的律动而左右甩动,身体随着自然左右摆动;三是轻轻扭腰甩臀胯。情绪高涨时,常用力拍手并高喊“嘿嘿” “去去” “哟哟”等欢呼声。

每逢节假日、结婚、丧葬、集会等会唱传统歌曲,歌词多用藏语,以古代传说、农牧技能、宗教颂歌、男女爱情等内容为主。夏尔巴人的民歌音乐音调独特、动听又富有歌唱性,包含了酒歌、山歌、放牧歌。酒歌是年节、喜宴等欢快场合时,主客相互敬酒时演唱的歌曲,曲调以轻快活泼为主;山歌和放牧歌节拍节奏大多自由,是夏尔巴人抒发内心感情而唱的歌曲。许多歌曲都具有舞曲性质。

民间器乐

夏尔巴的音乐主要是民间音乐,器乐特色鲜明,拨乐器有扎念琴,吹奏乐器有鲁姆(自制竖琴),拍奏乐器夏尔巴鼓。

扎念琴琴头正面雕刻狮子头,琴身与小音箱结合处有个横切面,制作时没有统一的尺寸规格,一般较小型,易便携。其音质脆亮,弹奏方法较质朴,主要用于霞布卓鲁(夏尔巴人地区的堆谐歌舞)和羌姆亚舞(具有尼泊尔风格的舞蹈)伴奏。鲁姆是夏尔巴人以竹自制的竖笛,两根笛管大小、长短、粗细、指孔间距、音高等一致,粘合成双后演奏,发同度音,声音明亮又悦耳。主要由男性吹奏,在山上只有春天演奏,秋、冬季不吹奏,没有专门乐曲。夏尔巴鼓是一种成对出现的筒形奏鼓。两鼓大小、音高略有差别,一鼓面面径约28公分,一鼓面面径约26公分。一般由男子演奏,席地而坐用双手拍奏,鼓声清脆响亮。

节日

藏历新年

每年十一月一日的藏历新年,是夏尔巴人的主要节日。期间,每家每户门前需立一根长10米到5米的白色经幡,经幡的四周用各色细线缝边,颜色鲜艳,其上书写着祝福的经文。

在藏历年的初一,夏尔巴人待在家里庆祝新年,不出门。他们会一大早起床,一个家庭成员负责打水,全家人梳洗,代表过去一年的污垢、病痛等统统去除。然后准备换上节日盛装,在换装前用手抚摸身体,以示长寿不衰,之后再穿衣。而后,全家人聚集一个房间内,由长者向佛像敬献哈达,佛像前摆大米、糌耙、油条、饼子、清水、橘子等食物。初二、初三、初四家中长辈们待家里准备接待已经嫁出去的女儿和女婿、独立门户的儿子和媳妇,未成年或未婚配的子女可以串亲会朋,也可以邀请朋友到家做客。初五以后,长辈们才可以互相拜访。互赠新年礼物以送单数表示吉祥,非常忌讳送双数的东西,一般送酒、鸡蛋、油条。

驱鬼节

驱鬼节是一种旨在赶走威胁村庄魔鬼的活动,在村庙里集体举行,由两名喇嘛主持。一年举行两次,分别是公历4月和10月,由“拉瓦”(夏尔巴村民选出的负责组织宗教活动的代表)组织。活动当晚,夏尔巴每家每户要点燃火把将家里的每个房间照耀一遍,在照耀的同时还要发出“嗷嗷”叫声,以赶走家中的凶神恶煞。

护村田节

护村田节是一种为庄稼祈福的活动,夏尔巴人称之为“嗽啸”,多在公历4月下旬或5月上旬择日举行。仪式当天早晨,由村民选出代表先到“诺阿”(由村民选出的负责村中某项具体事务的代表)家拜访。然后代表们、”诺阿”和喇嘛以及其他村民绕村子土地一周后,在田的四周安放四个象征抵御妖魔鬼怪、保护庄稼不受侵害的“朵玛”,最后返回诺阿家。

赎罪节

赎罪仪式目的是洗刷罪过,增加功德,一般在公历5月底或6月初,为期三天。仪式一般在寺庙举行,第一天聚集村民到寺庙听经;第二天上午要赤脚绕嘛呢堆和寺庙转经,转的圈越多,代表积功德越多。然后再听喇嘛讲解赎罪节的来历和念经祈祷,听经时还要反复磕头,并斋戒一昼夜。第三天,寺里发放布施并请寺内高僧为村民“沐浴”,即在头上洒几点水。

多姆则节

多姆则节是一个村民大团聚的节日,一般在赎罪节后的一个月内举行,无具体日期,节日为六天。期间,一般夏尔巴所有农民都要参加庆祝,如不能参加全过程,也至少要参加一天。活动一般由村民选出的“拉瓦”负责组织和准备,费用也不论“拉瓦”家贫富,皆由他们分摊,所有居住在教区的居民在这个节日里一律平等,都有担任“拉瓦”的义务,也可享受“拉瓦”的款待。

节日期间,有施放象征保护神的“朵玛”镇压魔鬼等的宗教活动,也有村民自由玩耍、喇嘛和艺人准备的一些技能展示,如:以酥油、糌粑和米饭为原料,塑造各式花草、人物、鬼兽放于祭台供人观赏。

夏酒节

夏酒节是为保护牛、羊不受灾害而进行的一种祷告仪式,一般在养牛户离开村子到高海拔牧场去驻牧之前举行。

仪式由养牛户共同请喇嘛主持,以念祈祷经和祝福经为主,诵经完毕后,喇嘛把做祭品的谷物撒向空中。而后,每个牧户要赶自家的牛羊从祭桌前通过,然后进入围栏。牛入圈后,牛主人一边念经一边点熏香在每头牛头前晃一晃,替牛消灾,而后在牛耳、牛肩毛、牛尾巴上系上红丝带,再把酥油点在牛头、牛背、牛两肋和牛脚上,最后在牛背上倒些牛奶。之后,牛羊皆可放出围栏。

马尼林多节

“马尼林多”节,一种在寺院里举行的舞蹈节,节日期间的活动以喇嘛表演为主,为期四天,具体日期由各个村自定。

第一天彩排,无观众。第二天为沐浴,一般由喇嘛发放“圣水”、面粉和香料做成的“救命丸”与一小勺藏红花糖水给人吃。第三天,观看喇嘛表演舞蹈以及村民自娱活动。第四天举行烧坛火供仪式,先由喇嘛用泥土筑一方形祭台,祭台上面画有三红两白相间的五个同心圈,圈中又画有四个人像的坛城,然后用牛粪盖好,牛粪上再摆若干酥油灯,两个面粉做的凶神之人。仪式在乐器与诵经中进行,天黑前点燃酥油灯和牛粪,直至烧尽,仪式结束。

诞生礼仪

夏尔巴人的妇女生产时家人要在门上悬挂红布条,以示外人:家中有产妇,禁止入内,生产后的妇女在食物等方面都享受特殊待遇。婴儿出生后的第3天到第7天要请喇嘛在家里念经,表示消除因生产而带来的晦气和不洁,从而让孩子能健康成长。满月后的婴儿才能带出门,期间还要举行命名仪式,名字多由喇嘛取,命名时各亲朋好友会带礼物庆贺,主人家则用盛情款待回礼。

宗教活动

夏尔巴人最大的宗教活动是假面具舞蹈节,每年11月在丹波切的寺院内举行,5月也会在塔梅寺院举行。期间,寺院的僧侣们须戴上代表各位神灵的面具进行舞蹈仪式,夏尔巴人会四面八方来到这里,进行祈福。

婚俗

兄弟共妻

尼泊尔的夏尔巴人还流传着一妻多夫的婚姻习惯。他们采用两兄弟共娶一妻,家里如果有三个儿子,父母通常把二儿子送去当和尚,如果是兄弟四人,老三老四共一个妻子,两个未婚夫同样有权参加婚礼,弟弟有权娶已故长兄孀妇为妻。妹妹也有权与已故姐姐的丈夫结婚。

订婚

男女双方情投意合或者小伙子看中了某位姑娘,小伙子会邀请叔叔、舅舅、家中长者或其他亲戚,拿上青稞酒直接到女方家求亲。女方要在男方送酒后的十五天内做出决定,同意的话,女方会邀请自家的叔叔、舅舅和其他亲戚来家,并杀一只山羊,一同等男方到女方家定亲。姑娘用山羊头送给叔叔,意寓叔叔为婚事帮忙牵个头;山羊一只前腿送舅舅,表示结婚如果没钱,舅舅帮;一只山羊后腿送男方代表,又表示尊敬的长辈的腿像羊腿一样,来回多跑一跑。然后,男方拿纸写婚约,跪在亲戚面前按手印,订婚仪式由此完成。婚约正式缔结,还需要男女方喝过特孜玛(一种当地居民使用的器皿)盛的青稞酒,女方口头许诺后正式生效。

抢婚

抢婚是夏尔巴人古老年代传袭的婚姻形式,有两种形式,一种”真抢“,一种”假抢“。

“假抢”有两种情况,一是男女青年双方情投意合,但双方或一方父母坚决不同意,使他们无法结合;二是双方虽然签订了婚约,但女方家为得到更多的彩礼和身价,迟迟不发嫁,他们忍无可忍,而采取“抢婚”,前提都是男女青年互相同意。抢婚的时候,小伙子作为当事人,会邀集自己的知心好友,预先隐藏在与姑娘事先商量好的地点等待,姑娘故意从他们隐藏地经过,这时,男方这边的小伙子们假装一群强盗似的窜出来,采用一场装模作样的“搏斗”,假装“挟持”姑娘到深山老林的秘密山洞,然后,小伙子和姑娘两个在山洞一边隐居生活,一边等待着双方父母的“妥协”。待到男女青年通过自己的方式得知父母态度有松动,再请派舅舅、叔叔等亲人到森林“谈判”,选一个合适的日子,补办婚礼。

“真抢”带点悲剧色彩,并不多见。是由双方父母商定了一门亲事,但瞒着姑娘一人,或者姑娘不同意,而采用的“抢婚”。在婚礼秘密筹备就绪后,姑娘未来的丈夫,带着亲戚好友等,事先埋伏。女方父母会找个借口,譬如让姑娘上山砍柴、河边背水、寺院进香或到未来公婆家借火、借盐等,待到姑娘到达他们事先商量好的地方,男方小伙子,即未来的丈夫,便带着亲戚朋友一起把姑娘抓住,由新郎用大披巾包裹姑娘,背进屋顶强行举行婚礼。

试婚

在夏尔巴人的舍尔巴种姓的人中,还有一种试婚的形式。在舍尔巴的女孩满14岁时,父母就让她们自由结交异性,普通家庭会分一间小屋,有钱家庭会修建一座小木楼,作为她们的专属小屋。选中男友后,女孩可以邀请男友暗地到小木屋夜宿,其父母不干涉,住上一段时间,双方满意,由男方托媒向女方送几钵米酒,表示正式订婚。订婚后,他们公开同居,期间任何一方不同意,招呼一声就算解除婚约,但男方必须立即离开女孩木屋。

婚礼

夏尔巴人的婚礼热闹且仪式感具有浓浓的民族特色。结婚当天,新娘一切准备就绪后,新娘的叔叔或舅舅就跑到大门口,鸣一响火枪,通知男方做好迎娶新娘的准备。男方回一声枪响,示意已准备就绪,女方才可以送新娘。接着,女方所有的亲戚,头戴“保寺”帽(一种黄色的高帽),手拿一把伞,腰束一条围巾式腰带,再挂上一把长腰刀,排成一队,前方打上一幅醒目的白经幡,以叔叔为首,开始启程护送新娘前往男方家。

婚礼期间须进行“点酥油“仪式。仪式期间,男方迎亲的宾客们需要吹起海螺、口琴狂欢起舞,舞蹈者中也有人拿着用白牦牛尾毛做成的佛尘随乐曲的节拍手舞足蹈。仪式结束后,迎亲队伍便带着新娘去往新郎家。

男方在自家大门口会架起一把梯子,待女方到达男方家门口后,女方先要一只脚踏在梯子上,送亲的男子们,右手抽出腰刀,高高举起,并齐声高唱夏尔巴人传统的楼梯祝福歌。唱到“格格索索,运气亨通”时,新娘就会转过身,对着送亲的人说“请您们不要再说唱楼梯了”。然后,男方这边拿一瓶酒,给送亲队斟满酒,问候一路辛苦,然后男方亲戚开始邀请送亲队伍进家就座。坐定后,男女双方互换婚约,男女方经过双方宣言和誓言的洗礼后,用大木碗盛着头道粮食酒,每人喝上一碗,礼毕。

丧葬

夏尔巴人一般流行火葬、土葬和水葬,少数实行天葬,通常老人死亡采用火葬,小孩死亡用土葬,意外伤亡用水葬或天葬。

火葬的话,首先由丧家的女婿在逝者口中插上一盏灯,无女婿者可由送葬人代替。然后将尸体放入事先准备好的干木柴堆上,点火焚尸;土葬的话,不用棺材,直接挖坑埋葬;水葬则是将尸体直接投入河中飘走;天葬是将尸体分解成小块,置于尖石或树枝上,点燃准备好带有特殊香味的树叶堆,吸引秃鹰叼走人肉,后人毕恭毕敬默送亲人升天。

无论采用哪种葬礼,在将尸体抬出家门之前,家人须用米面做成各种各样的面人和佛塔,称为“格亚克”,一式两套。一套摆在逝者房屋周围以及岔道口、大路旁,另一套蒸熟。而被蒸熟的面人又被称为“多尔玛”,再将一部分多尔玛撒在房前屋后和岔道旁,剩下部分分给守孝者和参加葬礼的人食用

陈塘沟夏尔巴人的火葬传承了近千年。死在家里的要做三天法事,死在外边的不能再搬回家里,要请喇嘛或洛班做法事,超度亡灵。通常由逝者的一位亲属带上一两个帮手帮忙入殓。火葬前,要用干木柴搭一个台子,将去世的人安放在精心搭建的木柴垛上,在请喇嘛做法事,一系列法事完成后才点火。执行火葬时,其家人不能到场,外人非请是绝对不允许到场观看的。他们下午出殡,从下午3点到晚上10点完成入殓。死者骨灰不留,连同生前所使用的所有物品一起烧掉,代表逝者得到真正的干净和轻松,让生者更好面对未来生活。

尼泊尔的夏尔巴人的丧葬尤为隆重,其宗教礼仪贯穿始终。他们根据不同社会地位,而请相应地位的喇嘛做葬礼。喇嘛要坐在逝者旁边念《波格育》经,还要查阅《启毕》的占星术书和《达杜》历法,以此确认逝者何时、何方出殡,采用何种方式做最后的丧葬仪式。

葬礼后的第3、7、11日分别做纳普尔仪式,仪式还由喇嘛主持,念经驱赶游魂,保佑快快升天。纳普尔仪式最后,喇嘛在纸上写上逝者姓名,将纸条点火高举,意味亡灵的离去。葬礼后第8天举行“待冲家”仪式,目的是净化逝者房间。葬礼后第49天,举行最后也是最大的仪式叫做“盖罢过”,家人、亲戚、挚友、近邻聚在一起,喇嘛高声诵经,大意是生者欲生,死者瞑瞑,人寰世界又恢复往日气氛。

近现代发展

社会生活

20世纪50年代,中国改革开放以来,生活在樟木镇区域的夏尔巴人的外婚禁忌被逐渐打破,与尼泊尔夏尔巴人、西藏藏族通婚的比例逐步提高。当前,尼泊尔的夏尔巴女性嫁给樟木夏尔巴男性的居多,过去是樟木夏尔巴女性嫁给尼泊尔夏尔巴男性、双方男性相互入赘的多。

中国西藏聂木拉县樟木镇有樟木、帮村、立新和雪布岗4个行政村,其中立新村的夏尔巴人已有260多年的历史。随着西藏和平解放,雪布岗在19世纪30年代,引进土豆种植后,食物增多,人口增多,从事西藏与尼泊尔间货物贩运的夏尔巴商贩、以及商贩搭建的临时休息点,悄悄成为帮扶樟木村的重要节点。1965年中尼公路修通,1966年樟木口岸开放,当地与外界的交流日渐频繁,各国登山队不断造访,涌入的藏族、汉族人群也与当地夏尔巴人组成新的村落,人口日渐壮大。

随着改革开放,居住在樟木口岸的夏尔巴人,居住条件得到很大改善,许多人盖起又高又大的新楼,室内宽敞明亮,房顶用白铁皮代替了原来的木板、瓦,在阳光照耀下,屋顶闪闪放光。通过国家兴边富民行动,各级政府投入资金对陈塘镇300多户夏尔巴人的民房进行了改造,一排排具有夏尔巴民族风格的新楼已然屹立。

经济

1983年,樟木被划为西藏自治区唯一的一个国家级陆路通商口岸,夏尔巴人与外界间的联系日益便捷,以前的传统生计模式逐步向经商为主、服务业为辅的模式转变。外来人口增多,樟木镇区域的蔬菜供不应求,促使内地汉族人衍生出大棚蔬菜的商机,开始以600到1700元每亩的价格租赁夏尔巴人的土地。后来,聂木拉县政府开展大棚蔬菜种植免费培训和技术指导,每年为种植大户发放5000元菜种补贴,用以鼓励当地夏尔巴人自己种植,使得大棚蔬菜种植快速发展,提升了樟木区域夏尔巴人的收入。2010年,他们建成牛奶加工厂,夏尔巴牧户的牛奶业也取得收入。

根据中国相关金融规定,从尼泊尔与樟木口岸过境到中国旅游、经商的外国游客和商人,经过樟木口岸时必须将外币兑换成人民币,从而催生了一种专门从事货币兑换的职业商人,大多夏尔巴人经营,旺季时一个月收入约6万左右。2006年,报关公司也成为一道风景,虽规模不大,但业务量大的时期,员工每月约有2万左右收入。现如今,樟木镇的旅游业已然迅猛发展,每年7、8月份,从樟木口岸过境每天都有大约2000余人。又出现了出租车、餐饮、住宿业,大多是夏尔巴人经营。

历史名人

旦增·诺盖:夏尔巴人的登山者,于1953年首次登上珠穆朗玛峰。他创立了世界上首座夏尔巴人登山学校。

卡米·瑞塔:创造26次登顶珠峰记录第一人。

巴桑·达瓦:出生在尼泊尔卢拉卡地区的夏尔巴人,于2023年第26次登顶珠峰,是世界第二人。

注释

[a]朵玛,是在举行宗教活动仪式时,用糌粑面或米饭等做成的代表神鬼等的模拟像。

[b]点酥油,是把酥油用锅烧化后掺到“阿让”酒中,倒入碗中,碗边抹上奇数的糌粑点或酥油块,然后用手指或香蒿等吉祥物蘸浮于表面的酥油往新人头上撒几下,以表示祝福和消除新人头脑中的一切杂念。这种仪式称为“点酥油”。是夏尔巴人婚礼中不可缺少的仪式之一。