简介

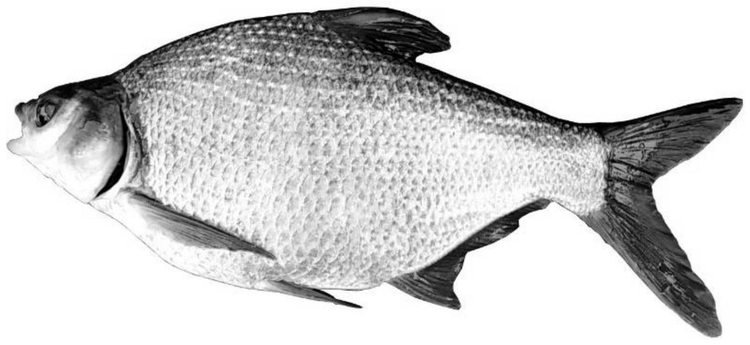

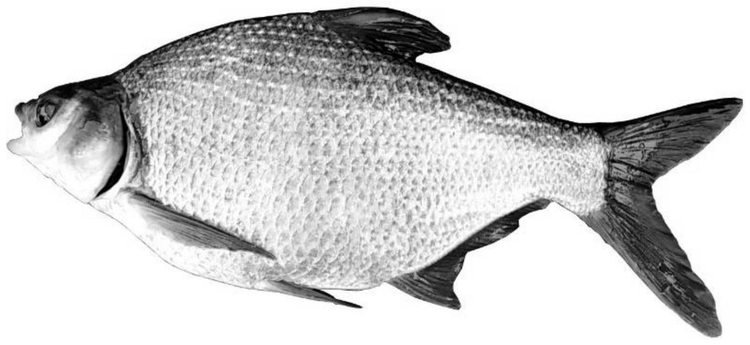

团头鲂(Megalobrama amblycephala),属鲤科鲂属的一种鱼类。又称武昌鱼、团头鳊、平胸鳊等。体扁侧,呈长棱形。背隆起明显。头小,口小。体呈青灰色,体侧形成数行深浅相交的纵纹,鳍条灰黑色。成年个体长度可达46厘米,体重可达5千克。

团头鲂属草食性鱼类。喜静水,平时栖息于底土为淤泥并有水草生长的敞水区的中、下层。冬季在深水处越冬。自然分布于长江中、下游地区的大中型湖泊,养殖分布遍及全中国。团头鲂2~3龄性成熟,自然环境中的产卵期为每年的5~6月份。怀卵量一般为8万~55万粒。卵粘性,卵小,浅黄色略带绿色。1~2龄生长最快,当年鱼体长平均为18厘米,二夏龄鱼平均为29厘米。人工养殖条件下当年可养到100克左右。

由于生长速度较快,抗病力强,肉质嫩滑,味道鲜美,已成为中国主要养殖鱼种之一。主要养殖优良新品种有“浦江1 号”“华海1 号”“浦江2号”。2019年,中国团头鲂养殖产量达76.28万吨,居中国淡水养殖鱼类产量第7位。

命名与分类历史

三国时,“宁饮建业(今南京)水,不食武昌鱼”中的武昌鱼,泛指湖北地区出产的一种鳊鱼,并非专指团头鲂。明代《本草纲目》有记载“鳊,扁也,鲂,方也”,当时已对“鳊”与“鲂”的区别有了一定的认识。但由于两者外形类似,民间习惯混称为鳊鱼。

1955年,团头鲂拉丁学名被命名为Megalobrama amblycephala。同年,中国鱼类学家易伯鲁教授等经过分类学和形态学的比较研究,把团头鲂和三角鲂区分开来,正式定名为“团头鲂”。这是中华人民共和国成立后,中国科学家命名的第一个鱼类物种。后因毛主席1956年“才饮长沙水,又食武昌鱼”的诗句,武昌鱼被当做团头鲂的别名。易伯鲁于1965年7月13日发表《关于武昌鱼》一文,写道:“如果要‘正名定分’,那么武昌鱼就应归团头鲂所专有"。

形态特征

团头鲂长度可达46厘米。最大个体可达5千克。体高而侧扁,呈菱形。背部青灰色,两侧银灰色,腹部银白,各鳍灰黑色。体侧每个鳞片基部灰黑,边缘黑色素稀少,使整个体侧呈现出一行行紫黑色条纹。

体长是体高的2.1~2.4倍,是头长的4.0~5.2倍。头后背部隆起。头小。口端位,口裂较宽,上、下颌的弧度较小,其角质边缘较薄。咽骨宽短。下咽齿侧扁而长。鳃耙短小,排列稀疏。胸部平直。腹鳍基部至肛门间有腹棱。背鳍第三根不分支,鳍条为光滑的硬刺。臀鳍长,无硬刺,其起点在背鳍基部之后下方。尾鳍深分叉,上、下叶约等长,末端稍钝。体被中大圆鳞,背、腹部鳞比体侧小。侧线完全。

雌雄差异:生殖季节,雌雄鱼均有副性征出现。雄鱼头部、胸鳍、尾柄,以及体背出现大量"珠星",手摸有粗糙感。腹部较狭小。轻按精巢部位,有乳白色精液流出。雌性一般无追星或仅眼眶和背部少量出现,腹部膨大而柔软,泄殖孔微微红肿而突出。另外,雄性胸鳍第一根鳍条肥厚而略呈波浪形弯曲,雌性胸鳍第一根鳍条薄而平直,此特点亦可作为非生殖季节的鉴别标识。

分布栖息

分布范围

团头鲂最初仅自然分布于长江中游的一些大中型湖泊中,如湖北梁子湖、淤泥湖、东湖、花马湖和江西鄱阳湖等。现分布于长江中、下游地区的大中型湖泊,并在淀山湖、太湖等处自然繁殖。自20世纪60年代普及推广养殖以来,到2000年已遍及全中国30余个省、市、自治区。并在1984年引种到非洲的刚果河畔。

栖息环境

团头鲂主要是湖泊物种,见于湖泊和河流。适于静水性生活,平时栖息于底土为淤泥并有水草生长的敞水区的中、下层。冬季在深水处越冬。繁殖期迁移到河流中产卵。

生活习性

觅食行为

草食性鱼类。幼鱼主要以枝角类和其他甲壳动物为食;成鱼摄食水生维管束植物,以苦草、轮叶黑藻和眼子菜等沉水植物为主,还食少量浮游动物和部分湖底植物碎屑。人工养殖时,可摄食配合饲料。4月开始大量摄食,6~10月为肥育期,摄食强度更大,冬季11月起停食。

社群活动

平时单独或三五成群活动或吃食,到了冬季,则成群结队地游到深水的地方去越冬。

生长繁殖

繁殖

团头鲂2~3龄性成熟(人工繁殖的亲本雌鱼通常选3~7龄)。繁殖期和四大家鱼相似,比鲤、鲫鱼迟,南方早北方迟。自然环境中的产卵期为每年的5~6月份。产卵期水温为21~27℃。产卵活动通常在夜间进行,一般在暴雨后一周左右,或者接连几个晴天,天气闷热,将要将暴雨时。多在水草茂盛的流水场繁殖。怀卵量与其年龄有关,一般为8万~55万粒,4龄鱼怀卵量约30万粒。卵粘性,卵小,浅黄色略带绿色。

生长

生长速度较快,1~2龄生长最快。当年鱼体长平均为18厘米;二夏龄鱼平均为29厘米,三龄鱼平均为39厘米,四龄鱼平均为42厘米。最大个体长为46厘米。

人工养殖条件下当年可养到100克左右,第二年可养成600克左右。除专门培育的亲鱼外,一般难以见到大型个体。

物种保护

受围湖造田和水体污染等人类活动影响,栖息地大面积压缩,赖以生存的水生植被覆盖率明显下降。此外,过度捕捞进一步加剧了团头鲂的资源衰退趋势,小型化日益明显。

截止2011年初,中国长江流域中下游的湖泊和河流中的团头鲂种群数量已经下降。但它仍是普遍存在的,因此并没有达到受威胁的程度。根据2011年7月—2012年6月采集的梁子湖团头鲂标本研究显示,种群呈现小型化趋势。中国湖北省淤泥湖建立了团头鲂国家种质资源库,湖北省梁子湖建立了国家级团头鲂原种场,各地区还建立了多个团头鲂良种场。另外,团头鲂新品种的选育也已开展。

2011年,团头鲂被《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》评估为无危物种(LC)。

人工养殖

养殖概况

团头鲂食性广,适应性强,容易繁殖,生长快,抗病强、成活率高,易捕捞。而且头小肉多,肉嫩味鲜,深受生产者和消费者的喜爱。

1960年,柯鸿文等开始进行团头鲂繁殖和饲养技术的研究。1965年~1972年,已有21个省、市先后养殖成功。并在1975年普及全国,成为常规养殖鱼的七大品种之一。团头鲂是中国水产科学工作者人工驯化成功的第一个淡水养殖鱼类。

2000年,上海海洋大学李思发团队经过15年的系统选育,育成团头鲂良种“浦江1 号”,该项成果于2004年获国家科技进步二等奖。2016年,华中农业大学王卫民团队育成团头鲂"华海1 号”。2020年,上海海洋大学邹曙明团队育成团头鲂“浦江2号”。

品种 | 背景和目的 | 优点 |

浦江1号 | 团头鲂被驯养以后,各地养殖群体先后出现较为严重的退化现象,生长速度减慢,性成熟提早,体形变长变薄等。生产发展急需优良品种 | 生长速度快,原鱼种当年鱼苗0.3克/天,浦江1号3.0克/天;体型较高,肉质肥厚;遗传性稳定,变异小 |

华海1号 | 人工养殖过程中,养殖群体出现生长速度减慢、抗病抗逆能力降低、性成熟提早等不良现象。立足于可持续发展需求,开展团头鲂分子育种技术体系及高产抗逆优良品种的培育和推广 | 遗传性状稳定、生长快、成活率高 |

浦江2号 | 团头鲂不耐低氧,对水体溶氧变化比较敏感。生产上急需更多优质、高效、耐低氧能力强的优良品种 | 生长速度上,一龄鱼种比“浦江1号”提高18.6%以上, 二龄成鱼提高18.1%以上,体重变异系数均小于10%,成鱼规格整齐;耐低氧能力强 |

养殖技术

主要养殖方式有池塘养殖、网箱养殖和湖泊水库放养等。其中,池塘养殖分为主养和套养两种形式。

养殖管理

池塘养殖中,鱼种放养前,需要清塘和培肥水质。网箱养殖一般设置在大型水体内,养殖过程主要投喂颗粒沉性饲料或浮性饲料。湖泊水库放养宜选择水草比较丰盛的湖泊、水库等放养,以使放养的团头鲂能找到适宜的栖息环境和适口的饵料。

团头鲂养殖过程中,病害以“预防为主、防治结合”为原则。常见疾病有车轮虫病、指环虫病、小瓜虫病、细菌性烂鳍病、细菌性赤皮病、水霉病、肠炎病等。可从鱼种选择、养殖环境养护、科学饲养、加强巡塘等方面加强预防。

相关文化

诗句

北周诗人庚信:“还思建业水,终忆武昌鱼。”唐代诗人岑参:“汉阳归客悲秋草,施舍叶飞愁不扫。秋来倍忆武昌鱼,梦魂只在巴陵道。”明代朱格:"武昌城外汉江头,万古乾坤万古流,可笑孙郎鱼不食,年年血战取荆州"。毛主席:“才饮长沙水,又食武昌鱼。"

荣誉

2013年,鄂州市被中国烹饪行业评为“中国武昌鱼美食之乡”。湖北团头鲂原种场是中国唯一以鱼类命名的国家级原种场。

美食

武昌鱼制作技艺萌芽于春秋战国时期,北魏的《齐民要术》(贾思勰)、以及清代的《随园食单》《调鼎集》,均收集了有关武昌鱼的烹饪技法。1965年,武昌鱼被正式定名为湖北省地方风味菜肴,成为鄂菜的当家美食。

非物质文化遗产

2013年,“武昌鱼制作技艺”入选湖北省公布第四批省级非物质文化遗产名录。

物种对比

团头鲂、三角鲂、长春鳊(鳊),由于外形相仿,习惯上统称为“鳊鱼”。其中,三角鲂和长春鲂广泛分布于中国的大江、大河、湖泊中。而团头鲂则主要产于湖北境内,尤其以鄂州为多。

| 团头鲂 | 三角鲂 | 鳊 |

学名 | Megalobrama amblycephala | Megalobrama terminalis | Parabramis pekinensis |

分类 | 鲤科鲂属一种 | 鲤科鲂属一种 | 鲤科鳊属一种 |

成鱼食性 | 草食性,主要苦草、轮叶黑藻等水生高等植物 | 杂食性,主食高等植物和淡水壳菜(软体动物) | 杂食性,包括水生高等植物,藻类,小鱼和水生昆虫 |

体色 | 体呈灰黑色,体侧面灰白色,微带浅绿色,腹部浅灰白色,体侧每个鳞片基部灰黑色,边缘较淡,体侧若干黑色条纹 | 体青灰色,头背面及体背部都较深,体侧面灰色带有浅绿色光泽,腹部白色,各鳍都呈灰黑色,条纹不明显 | 体背和头部背面青灰色带有浅绿色光泽。体侧银灰色,腹面银白色,各鳍边缘呈灰黑色 |

卵特性 | 粘性,附于水草 | 粘性,附于河底砾石 | 漂浮性 |

胸鳍 | 胸鳍较短,不到或仅到腹鳍基部 | 胸鳍较长,一般超过腹鳍基部 | |

口 | 口裂较宽,上、下颌角度小 | 口裂斜,上、下颌等长 | |

背鳍 | 背鳍硬,刺短 | 背鳍硬,刺较高 | |

尾柄 | 尾柄较高而短,尾柄长小于尾柄高 | 尾柄长等于或大于尾柄高 | |

鳃耙数 | 外侧12~16枚,内侧22~24枚 | 外侧18~21枚,内侧26~30枚 | |

图片 |

|

|

|

主要价值

经济价值

团头鲂由于生长速度较快,抗病力强,现已成为中国池塘和网箱养殖的主要养殖鱼种。根据联合国粮食及农业组织(FAO)统计数据,团头鲂产量从1980年的4.5万吨增长到2011年的67.8万吨,产值从1984年的1.2亿美元增长到2011年的11.2亿美元。2019年,中国团头鲂养殖产量达76.28万吨,居中国淡水养殖鱼类产量第7位。

食用价值

团头鲂含肉量高(77.6%),脂肪多(5.2%),富含蛋白质和钙、磷、铁等营养元素,还含人体所需的18种必需氨基酸、无机盐及B1、B2等多种维生素。钙的成份比一般常规养殖鱼类含量高。