简介

欧亚猞猁属中型猫科动物,在猞猁属中体型最大,广泛栖息于亚寒带针叶林、寒温带针叶阔叶混交林至高寒地带草甸、草原、灌丛草原及高寒地带荒漠与半荒漠等多种生境。体重一般在18~38千克;头体长平均为80~130厘米,欧亚猞猁外形似猫,身体粗壮,四肢长而矫健,双耳尖端各有一簇耸立的黑色长毛,尾极粗短。

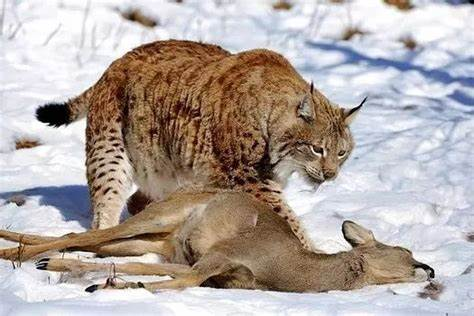

小型及中型的有蹄动物是欧亚猞猁主要的捕食对象,如狍子(Capreolus pygargus )、岩羚羊(Rupicapra rupicapra)、麝(Noschus noschiferus)等,除此外它们也会掏食鸟卵或猎食兔、禽类及啮齿类动物。欧亚猞猁擅长攀爬及游泳,视觉、听觉、嗅觉敏锐。身为寒带、亚寒带林区的捕食者,欧亚猞猁维系着森林生态系统的健康和生态系统的稳定运行,具有重要的生态价值。

2014年欧亚猞猁被列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》ver3.1,等级为无危(LC)。即使野生种群在欧洲北部和亚洲大部分地区分布广泛且数量稳定,欧亚猞猁仍面临栖息地破坏、天敌捕食及人类活动等威胁因素,其中巴尔干半岛猞猁亚种(Lynx lynx balcanicus)已极度濒危,在2015年被列入《中国脊椎动物红色名录》,等级为濒危(EN);2019年被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约(CITES)》附录Ⅱ中;2021年作为中国国家二级保护动物被列入中国《国家重点保护野生动物名录》。

物种研究

物种分类

1758年卡尔·林奈(Carl Linnaeus)在《自然系统》(Systema Naturae)中首次描述了欧亚猞猁,并将其命名为Felis lynx,直到20世纪,欧亚猞猁从猫属(Felis)划归至猞猁属,更名为Lynx lynx,Felis lynx成为了欧亚猞猁的异名。

欧亚猞猁的体色及体表斑纹多变,亚种划分一度存在争议。2005年美国动物学家沃森克拉夫特(Wozencraft)提出欧亚猞猁应划分为五个亚种,分别为北方猞猁(Lynx lynx lynx)、猞猁土耳其斯坦亚种(Lynx lynx isabellinus)、猞猁贝加尔湖亚种(Lynx lynx kozlovi)、猞猁阿穆尔亚种(Lynx lynx stroganovi)及猞猁撒丁岛亚种(Lynx lynx sardiniae),然而该分类法并未得到充分认可,之后又有多达六个亚种被提出。2017年猫科动物专家组(Cat Specialist Group,Cat SG)依据形态学、分子生物学及动物地理学,将欧亚猞猁划分为六个亚种,包括北方猞猁、猞猁巴尔干亚种、猞猁喀尔巴阡山亚种(Lynx lynx carpathicus)、猞猁高加索亚种(Lynx lynx dinniki)、猞猁土耳其斯坦亚种及猞猁西伯利亚亚种(Lynx lynx wrangeli),其中猞猁巴尔干亚种也被怀疑是猞猁高加索亚种的异名。截止到2022年,综合分类学信息系统(Integrated Taxonomic Information System,ITIS)采用了沃森克拉夫特的分类法,即欧亚猞猁具有五个亚种。

亚种区别

欧亚猞猁部分亚种区别如下:

亚种名称 | 区别 |

猞猁土耳其斯坦亚种 (Lynx lynx isabellinus) | 被毛密而软,毛色为灰色或白棕色,体表无斑点或隐约可见,体型小于亚洲猞 |

猞猁贝加尔湖亚种 (Lynx lynx kozlovi) | 被毛密而厚,冬毛具色彩及形状多样的斑纹,体型小于猞猁阿尔泰亚种 |

猞猁阿穆尔亚种 (Lynx lynx stroganovi) | 体型介于猞猁贝加尔湖亚种及猞猁西伯利亚亚种间 |

猞猁喀尔巴阡山亚种 (Lynx lynx carpathicus) | 毛色红色带密集斑纹,头骨尺寸大于其它欧洲猞猁 |

猞猁西伯利亚亚种 (Lynx lynx wrangeli) | 毛色为较浅的单色,除腿部外体表几乎无斑点,颅骨比其余亚种大,颧骨较宽,额部平坦 |

猞猁阿尔泰亚种 (Lynx lynx wardi) | 体型比猞猁指名亚种、猞猁贝加尔湖亚种及猞猁贝加尔湖亚种更大 |

形态特征

欧亚猞猁属中型猫科动物,在猞猁属中体型最大。体重一般在18~38千克;头体长平均为80~130厘米,其中颅全长14.5~16厘米;后足长22.5~25厘米;尾长11~25厘米。雌性欧亚猞猁体型通常稍大于雄性,体重也比雄性略重1~2千克。

欧亚猞猁体型类似猫,身体粗壮,四肢长而矫健,毛色从银灰色、黄褐色到砖红褐色不等,并有深色斑点或小条纹点缀其上。欧亚猞猁头部近圆形,眼周具较宽白色边缘,眼后上方有一小黑斑,两颊具下垂的长毛,兼有2~3列明显的棕黑色纵纹,上下唇白色,耳基宽,双耳背面及边缘黑色,耳尖处长有黑色耸立簇毛,耳后中部具淡灰色斑点,从耳至喉部生有长领毛;背毛最厚且个体毛色差异较大,可见乳灰棕褐、土黄褐、灰草黄褐及浅灰褐等色型,中央有一较深的棕褐色的背脊线;腹毛长,为浅白色、黄白色或沙黄色;四肢粗长,内侧白色,且后肢比前肢更长;爪乌白色,前爪五趾,后爪四趾,趾间具皮瓣;尾粗而短,尾尖钝圆,后段为黑色。

欧亚猞猁的毛色依据季节及地域而多有变化。夏季其被毛上的斑点或条纹更为清晰,冬季则明显黯淡;生活在中国北方的欧亚猞猁毛色偏灰,斑点或条纹少,而生活在中国南方的欧亚猞猁毛色更鲜亮,斑点或条纹也更多。

分布栖息

分布范围

世界分布

欧亚猞猁广泛分布于欧亚大陆,起始于欧洲东南部及中欧的森林山脉,自北欧、东欧延伸至俄罗斯寒温带针叶林,向下进入中亚及青藏高原。欧亚猞猁种群主要集中在西伯利亚南部地带,此外亦多见于芬诺斯坎迪亚、波罗的海等国家国家。

中国分布

在中国,欧亚猞猁主要分布于东北、西南及西北区域,在山东、湖北、河北、山西、内蒙古等省份也有分布。

亚种分布

综合Cat SG及ITIS对欧亚猞猁的亚种划分,其亚种分布范围如下:

亚种名称(Cat SG分类) | 分布地区 |

猞猁指名亚种 (Lynx lynx lynx) | 斯堪的纳维亚、芬兰,波罗的海国家,白俄罗斯,俄罗斯东部 |

猞猁巴尔干亚种 (Lynx lynx balcanicus) | 巴尔干半岛,希腊(可能) |

猞猁喀尔巴阡山亚种 (Lynx lynx carpathicus) | 东欧、中欧 |

猞猁高加索亚种 (Lynx lynx dinniki) | 高加索,小亚细亚,伊朗,伊拉克 |

猞猁土耳其斯坦亚种 (Lynx lynx isabellinus) | 包括喜马拉雅山和西藏在内的中亚 |

猞猁西伯利亚亚种 (Lynx lynx wrangeli) | 叶尼塞河东部到中国 |

亚种名称(ITIS分类) | 分布地区 |

猞猁指名亚种 (Lynx lynx lynx) | 斯堪的纳维亚、芬兰,波罗的海国家,白俄罗斯,俄罗斯东部 |

猞猁贝加尔湖亚种 (Lynx lynx kozlovi) | 西伯利亚中部,从叶尼塞河到贝加尔湖 |

猞猁阿穆尔亚种 (Lynx lynx stroganovi) | 俄罗斯远东、朝鲜、中国东北 |

猞猁土耳其斯坦亚种 (Lynx lynx isabellinus) | 包括喜马拉雅山和西藏在内的中亚 |

猞猁撒丁岛亚种 (Lynx lynx sardiniae) | 撒丁岛 |

栖息环境

欧亚猞猁属耐寒动物,可见于亚寒带针叶林、寒温带针叶阔叶混交林至高寒地带草甸、草原、灌丛草原及高寒地带荒漠与半荒漠等多样化生境,栖居范围广,从平原至海拔5500米左右的高原均可生存。通常偏好在食物资源丰富的高大的针叶林或混交林中活动。

生活习性

觅食行为

小型及中型的有蹄动物是欧亚猞猁主要的捕食对象,如狍子(Capreolus pygargus )、岩羚羊(Rupicapra rupicapra)、麝(Noschus noschiferus)、北山羊(Capra sibirica)、野猪(Sus scrofa)幼仔及鹿科动物等生物,除此外也会掏食鸟卵或猎食兔、禽类及啮齿类动物。主要采食范围随季节及地域变动,在春夏季多捕食野兔、鸟类、旱獭(Marmota bobak)及小型啮齿类动物,秋季主捕食兔和林栖鸟类,到冬季积雪覆盖地面,则转而捕食此时更易于捕杀的有蹄动物;在有蹄动物稀少的极北森林地带,欧亚猞猁更多选择捕猎雪兔(lepus timidus)、草兔(Lepus capensis),而在芬兰、挪威及瑞典,可见其时常捕食半驯化的驯鹿(Rangifer tarandus)。欧亚猞猁的觅食活动范围广,尤其在冬季,通常为10~25公里,食物匮乏时可扩大至100公里。在捕食时往往静待时机突然发起袭击,拣食腐肉及尸体,为防止其他鸟兽争食,也会用枯枝落叶或积雪掩藏食物,但食量不大且耐饥性强,可静卧数日而不外出觅食。

社群行为

欧亚猞猁喜好独居,但也可见一雌一雄成对或成小家族群栖息的群聚社群行为。

节律行为

欧亚猞猁为夜行性动物,白天躺卧在洞穴或岩凹中休息,晚上才外出活动。有时也在晨昏外出。

家域行为

欧亚猞猁具领地意识,通常筑巢于岩缝石洞或树洞内,并使用尿液、腺体分泌物和粪便标记巢域。欧亚猞猁雄性的巢域面积要大于雌性,重叠程度也高于雌性。由于从南到北猎物的数量逐渐趋于减少,其巢域面积也随之逐渐增加,雌性巢域面积为98~1850平方千米,雄性180~3000平方千米;在西欧和中欧地带的巢域面积平均为106~264平方千米,而到了斯堪的纳维亚就扩大至307~1515平方千米。但除带仔雌性外,过大的领域面积往往无法阻止其它个体进入。

防御行为

欧亚猞猁擅长攀爬及游泳,视觉、听觉、嗅觉都相当敏锐。受惊时能迅速逃逸,或隐藏在树上,有时还会卧伏在地佯装死亡,而到了情况危急时,也会反扑防卫。

生长繁殖

欧亚猞猁为季节性繁殖,每年2~4月时开始交配,发情期持续3~5天,发情期间时可见2~3只雄性欧亚猞猁斗争追逐雌性,交配成功后雌性欧亚猞猁的妊娠期一般在67~74天,往往到5~6月即可生产,每胎可产1~5只幼仔。

初生的欧亚猞猁幼仔双目紧闭,胎毛为白色,重250~300克,一般到12~17日龄左右开始睁眼,并能到巢外活动,14~17日龄时长出乳牙,在母兽哺乳2~3个月后,幼仔毛色逐渐变成黄褐色。9~11月龄的亚成年欧亚猞猁可开始独立生活,通常在母兽翌年繁殖期前扩散离开。雌性欧亚猞猁在22~24月龄时性成熟,雄性更晚,通常需要3年,野外欧亚猞猁的寿命可达17年。

物种保护

种群现状

欧亚猞猁的种群数量整体保持稳定,2013年据狩猎动物及其栖息地监测和监督中心(CentrOkhotControl)统计,欧亚猞猁在俄罗斯的种群数量约为22510只,而根据世界自然保护联盟(IUCN)在2012~2016年间进行的评估,除俄罗斯及白俄罗斯外,其欧洲种群数量在9000到10000只,2013~2018年间依据欧盟成员国监测,该范围总种群数量为8000~9000只,但其在西欧和中欧的大部分地区已经灭绝,只在部分区域残存有少数孤立小种群,且部分处于极危或濒危状态。欧亚猞猁种群在亚洲分布更为广泛,2003年的一项统计数据显示,蒙古国约有10000只左右的欧亚猞猁,在中国,据2009年国家林业局统计,欧亚猞猁的种群数量约为27000只。

致危因素

在欧洲,猞猁面临的主要威胁是由于与猎人的冲突(在北欧也与畜牧业者)的冲突,迫害,栖息地丧失和破碎化,主要是由于基础设施发展,管理结构不良和意外死亡(Kaczensky et al. 2012)。在汝拉山脉,与人类有关的死亡(交通事故、偷猎)占已知损失的70%(Breitenmoser-Würsten等人,2007年)。一些种群的遗传多样性低和种群规模小也令人担忧(Breitenmoser-Würsten和Obexer-Ruff,2003年,Kaczensky等人,2012年,Schmidt等人,2011年,Sindicic等人,2013年)。极度濒危的巴尔干猞猁主要受到偷猎、猎物基地丧失和栖息地退化的威胁(Kaczensky等人,2012年)。在亚洲,主要威胁是栖息地破碎化和丧失,主要是由于畜牧业、基础设施发展、资源开采和伐木活动以及偷猎,主要是由于牲畜掠夺或毛皮贸易造成的报复性杀戮(Kretser et al. 2012, Mousavi et al. 2014)。在以牲畜为主要生计来源的地区,冲突甚至加剧。其他威胁包括通过诱捕或狗和人为干扰造成的意外死亡(Bao 2010)。在俄罗斯,猞猁对皮肤市场和毛皮行业仍然很重要。在阿塞拜疆,蒙古和巴基斯坦,由于偷猎而导致的猎物基地枯竭被认为是一个主要威胁(Clark等人,2006年,Ud Din和Nawaz,2010年)。在土耳其和尼泊尔,人口规模低被认为是有问题的。

欧亚猞猁主要面临着栖息地破碎化与生境改变、天敌捕食及人为活动等威胁。各项农业生产、放牧活动及对森林的开发破坏了欧亚猞猁的适宜生境,20世纪50年代以来,仅在中国新疆,欧亚猞猁的的适宜栖息地就缩减了50%,栖息地减少一定程度上也减少了食物来源,挤压着欧亚猞猁的生存空间;虎(Panthera tigris)、狼(Canislupus)、狼獾(Gulo gulo)等天敌捕食直接影响了欧亚猞猁的种群数量;意外车祸、非法滥杀、捕猎及相应的皮毛贸易等人为活动更是导致欧亚猞猁数量下降的主要因素,中世纪欧洲曾认为欧亚猞猁是残杀家畜和野生动物的害虫和魔鬼的使者,对其进行了大量滥杀,到19世纪部分地区的猞猁种群已遭到灭绝,而中国在70年代前,青藏高原地区每年被猎捕的猞猁就达千只以上,1971~1981在黑龙江省平均每年猎捕猞猁80只,在斯堪的纳维亚,成体猞猁的自然死亡率只有2%,但是人为活动造成的死亡率达到了8%。

保护措施

欧亚猞猁在世界大部分国家受到保护并禁止相关狩猎活动,在瑞典、芬兰和罗马尼亚等地区,相关捕猎活动依然存在但受到限制。意大利和奥地利通过对该种群进行迁移,以解决当地欧亚猞猁种群规模少及缺乏遗传多样性的问题。

保护等级

欧亚猞猁在1996年被列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》中,评估等级为略需关注(LR/LC),2002年升级为近危(NT),在2008年又降至为无危(LC),由于分布广泛且种群数量稳定,2014年欧亚猞猁被列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》ver3.1,等级依然为无危(LC),并在2019年被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约(CITES)》附录Ⅱ中。

2015年,欧亚猞猁被列入《中国脊椎动物红色名录》,等级为濒危(EN),之后在2021年作为国家二级保护动物被列入中国《国家重点保护野生动物名录》。

主要价值

欧亚猞猁皮绒厚而柔软,御寒耐穿,是名贵的裘皮原料,历史上年产量曾达上千张,世界范围均有销售,具有较高的经济价值,又因其肉味鲜美,兼具食用价值,藏医中取用欧亚猞猁的肠治疗肠炎,展现出了一定的药用价值,当前作为中国国家二级保护动物,未取得《国家重点保护野生动物驯养繁殖许可证》的个人及单位禁止饲养,具备相关资格的个人及单位未受批准禁止售卖或利用欧亚猞猁及其产品;身为寒带、亚寒带林区的捕食者,欧亚猞猁通过控制食草类和次一级捕食者的数量维系着森林生态系统的健康和生态系统的稳定运行,具有重要的生态价值。

相关文化

欧亚猞猁在世界文化中占有一席之地,部分人认为用猞猁肠衣制成的竖琴琴弦可以发出神圣的声音,教皇国贵族出身的菲德里克·切西(Federico Angelo Cesi)以其为名创办了著名的猞猁学社(Accadmia dei Lincei),寓意以猞猁般的敏锐目光洞察自然界的奥秘,该学社研究内容涉及多个领域,对后世影响深远。

欧亚猞猁在中国文化中源远流长。山西赵庄出土的化石显示,欧亚猞猁最早出现于上新世,“西伦”“舒伦”都曾被先民用来称呼欧亚猞猁,到了唐代,欧亚猞猁又被称为“草上飞”,因其珍贵难得,被用来协助贵族狩猎或带去野外游玩,是当时显贵的象征。