简介

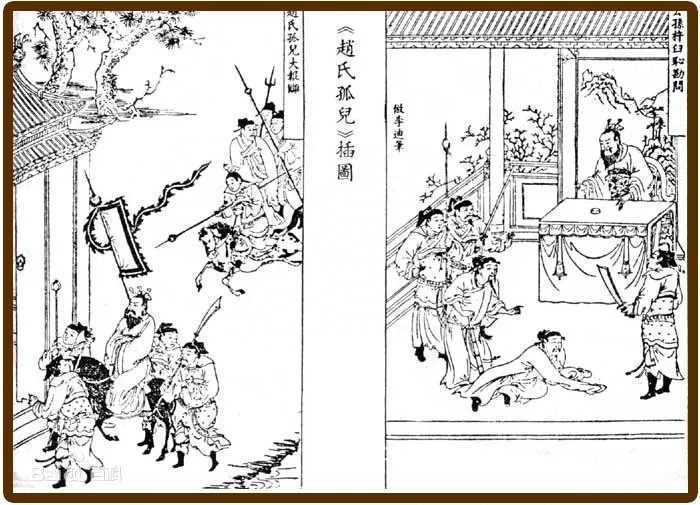

《赵氏孤儿》讲述了春秋时晋国大将屠岸贾陷害大臣赵盾并将赵家满门抄斩的故事。大夫程婴冒险将赵氏家族仅剩的血脉赵氏孤儿救出,自己的儿子,韩厥、公孙杵臼都为之牺牲。二十年后,赵氏孤儿长大成人,终于报仇雪恨。

《赵氏孤儿》展现了晋灵公时期统治阶级内部的政治斗争,塑造了程婴、公孙杵臼等忠烈义勇的英雄形象,歌颂了为正义英勇献身的自我牺牲精神,反映了善恶有报的中国传统文化心态和审美理想,剧中贯穿着强烈的复仇思想,以此激起人们反抗残暴统治者的决心。《赵氏孤儿》在元代社会引起反响,此后成为许多作家创作的主题,根据《赵氏孤儿》改编的著作有明人传奇《八义记》和法国作家伏尔泰的《中国孤儿》等著作。

成书背景

时代背景

南宋末年,蒙古民族入主中原,建立元朝,南宋灭亡。元朝统治者横征暴敛,社会充满阶级压迫、民族歧视和武力掠夺。由于民族政策的压迫,汉人及知识分子地位低下。据文献记载,元朝统治者把汉人分为十等,历来地位崇高的儒生只在乞丐之上、娼妓之下。同时,蒙古贵族不重视真才实学,废除了科举考试。在这样的社会背景下,元代的文人士子迫切希望能复兴儒家文化、重塑民族品格和社会秩序。部分汉族知识分子常常在元杂剧中反映一定的社会内容,以此呼吁公平正义,并传达出谴元复宋的爱国思想。这种反抗愿望与复仇情感成为当时的创作主流,卧薪尝胆的主题成为处于压迫中的知识分子们常用的情感方式与情感表达。作为汉族知识分子的纪君祥正是在这种时代背景下,用原始家族复仇的理念创作出富有伦理含义和中华民族传统精神的《赵氏孤儿》。

内容取材

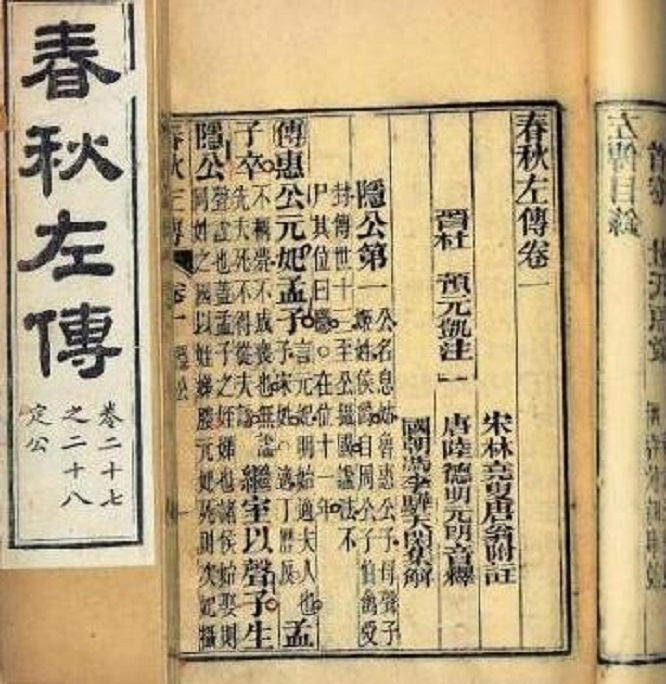

关于赵氏孤儿的文字记载最早见于《左传》。据《左传·宣公二年》记载,晋灵公和大臣赵盾不和,于是晋灵公派刺客暗杀赵盾,赵盾为人和善、待人仁厚,因此早已得到了消息打算逃跑。赵盾还未及时逃跑,赵盾的弟弟赵穿杀了晋灵公并扶持晋襄公弟弟黑臀为晋成公。赵盾虽然复职,但赵盾及其家族担下了弑君的罪行。在《左传·鲁成公八年》中记载,赵盾儿子赵朔与妻子庄姬育有一子赵武。庄姬与赵朔和赵盾弟弟赵婴齐陷入三角恋情,赵氏家族出面干预,后来庄姬向晋侯进谗,与赵家有仇的大臣趁机介入,借机清除了赵氏家族。赵朔的儿子赵武被庄姬藏在宫中,长大后重返于朝。

在《史记·赵世家》中,司马迁详细地记载了《赵氏孤儿》故事的基本框架。晋景公三年,奸臣屠岸贾想要独揽大权,故声称当年晋灵公被杀与赵盾有关,率领众将诛杀了赵氏家族。庄姬产下的遗孤赵氏孤儿赵武被赵朔的门客公孙杵臼与赵朔的友人程婴所救,程婴用买来的一个婴儿与之掉包,屠岸贾率兵追赶而来,程婴佯装以千金出卖赵氏孤儿,并领着屠岸贾找到了隐匿山中的公孙杵臼和婴儿,二人被杀。二十年后,程婴告诉了赵武真相,赵武杀掉屠岸贾,为赵家报了仇,而程婴心愿已了,自刎身亡,以报故人。

纪君祥所作《赵氏孤儿》主要参考了《史记》的故事框架,并在此基础上设计了几个新的戏剧冲突,改编了赵氏孤儿的故事。

内容情节

晋国大臣屠岸贾蓄意谋害文臣赵盾,并将赵氏家族满门抄斩。赵盾的儿子赵朔的妻子是晋灵公的妹妹,晋国公主。公主生下赵氏孤儿后,嘱托大夫程婴将孩子带走抚养长大,日后为赵氏家族报仇雪恨,然后自尽身亡。

程婴将赵氏孤儿藏在药箱里,被守门的将士韩厥盘查,韩厥得知了赵氏家族的冤屈,便故意放走程婴,为了让程婴没有后顾之忧,自刎身亡。屠岸贾得知赵氏孤儿失踪后,为了斩草除根,下令将全国半岁以下一个月以上的婴儿全都搜刮出来杀死。程婴听闻后,找到赵盾的故友——曾经的宰相公孙杵臼,商议保护赵氏孤儿的办法。程婴用自己的刚出生的儿子假扮成赵氏孤儿,公孙杵臼自告奋勇,让程婴前去揭发赵氏孤儿在自己府上。屠岸贾带兵来到公孙杵臼府上,严刑拷打公孙杵臼,并下令让程婴亲手毒打公孙杵臼。然后屠岸贾残忍杀死了程婴之子,公孙杵臼撞阶而亡。赵氏孤儿也被屠岸贾收为养子,取名为屠成,又叫程勃,与程婴一起住在屠岸贾府上。

20年后,程勃长大成人,程婴将赵氏家族所遭到的屠杀以画卷的形式告知程勃,希望他不要忘记家族的仇恨,为赵氏家族报仇雪恨。程勃看完画卷后发动兵变,杀了屠岸贾全家,赵氏家族的冤屈得以洗刷。

人物角色

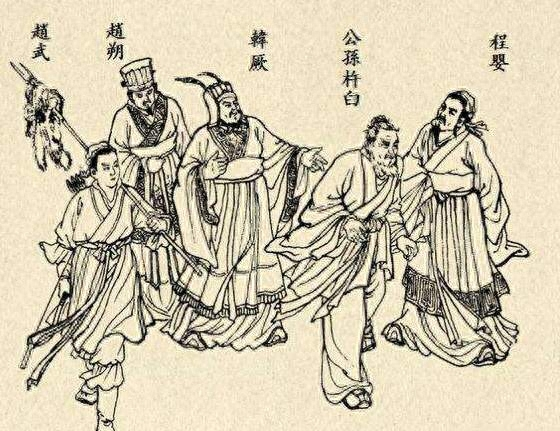

程婴

程婴是赵家门下的大夫,他为人正直善良、机智果敢,有着顾全大局和勇于自我牺牲的人格魅力。在赵家将要面临灭顶之灾的危难关头,他挺身而出,救出赵氏孤儿并答应其母亲将赵氏孤儿抚养成人,日后报仇雪恨。为了这个承诺,程婴牺牲了自己唯一的儿子,当他亲眼看见自己的孩子被屠岸贾斩断在他面前,绝望无助的悲痛之情渲染了全剧的悲剧气氛。后世将程婴看成是儒家思想“忠”和“义”的践行者,程婴是剧中所有牺牲者反抗邪恶的代表,纪君祥不仅塑造了程婴知恩图报、正义勇敢的忠义形象,也歌颂了他崇高的自我牺牲精神和坚强的意志和毅力。

公孙杵臼

公孙杵臼是退隐在太平庄的晋国旧臣。晋灵公昏庸无道,信用奸佞,为了远离官场的险恶,公孙杵臼不得不罢职归农。虽然隐居庄园,但他依然牵挂着朝廷,谴责朝政的腐败,对昏君奸臣充满了愤恨之情。他自称是“慷慨钓鳌翁”,咒骂屠岸贾是“腌臜屠狗辈”,为了掩护程婴和赵氏孤儿他慷慨赴死,表现出疾恶如仇、正义勇敢的忠义精神。正因为晋灵公昏庸无道嘉奖乱臣贼子,才使得忠臣被陷害。纪君祥借公孙杵臼宽广的气度和无私的精神,表达出对历史的深刻见解。

屠岸贾

屠岸贾是晋国的奸臣。他把持朝政、欺君瞒上、残害忠良。因与赵盾不和,便设法陷害赵盾,将赵盾满门三百人斩尽杀绝。为了找到刚出生的赵氏孤儿以绝后患,他下令把晋国内出生一个月以上、半岁以下的婴儿都找来一个个杀死。当程婴向他告发公孙柞臼藏着赵氏孤儿时,他命令程婴毒打公孙杵臼,既是对程婴的猜忌,同时又是对赵氏孤儿身份的怀疑,这些都勾勒出他阴险狡诈、凶残歹毒的奸恶形象。

韩厥

韩厥是屠岸贾派来看守公主的守卫。当他怀疑程婴时,他处于两难的境地,一边是他的职责,一边是他的良心。三次放程婴走,三次又喊回来,充分体现着他的矛盾的心理。最后,当他查出程婴的药箱中有赵氏孤儿,即使把赵氏孤儿抓走就能换来荣华富贵,韩厥却断然说,“我韩厥是一个顶天立地的男儿,怎肯做这般勾当”,为了让程婴没有后顾之忧,韩厥毅然自刎,献出了自己的生命。

赵武(程勃、赵氏孤儿、屠成)

赵武即赵氏孤儿,是赵盾与公主的遗孤。公主死前将赵氏孤儿托付给程婴,程婴牺牲了自己的儿子,用赵武顶替自己的儿子程勃,认了屠岸谷作义父,在屠岸谷府上隐忍多年,长大后得知真相,得以替赵氏一族报仇雪恨。在这场复仇中, 赵氏孤儿成了忠义的象征,赵氏孤儿的命运也是这场善恶、忠奸、正义与非正义斗争的中心。 剧中围绕赵氏孤儿的命运, 着重揭示了勇士们为正义事业前赴后继的反抗精神和百折不回的复仇意志。赵氏孤儿最终将屠岸贾斩杀于街头,既是为赵氏家族复仇,同时也是对为救赵氏孤儿而作出重大牺牲的程婴、公孙杵臼和韩厥的最好慰藉。屠岸贾不仅是赵氏孤儿的仇人,也是全天下百姓的公敌,赵氏孤儿的复仇是为国锄奸、匡扶正义的社会行为。

主题思想

复仇精神

《赵氏孤儿》的题材是传统的复仇主题,剧中贯穿着强烈的复仇思想。赵氏孤儿的父母、自刎的将军韩厥、牺牲自我的公孙杵臼,死前的嘱托都是希望赵氏孤儿替赵氏一族报仇雪恨。为了让赵氏孤儿为赵氏家族报仇,他们不惜牺牲自我,以此保护赵氏孤儿,从而推动复仇的发展。在纪君祥的改编下,《赵氏孤儿》的复仇主题也反映对元朝统治者的反抗,复仇的主题思想得到了进一步的升华。在当时的社会环境里,《赵氏孤儿》的复仇主题更能激起人们反抗残暴统治者的决心,复仇主题中传递出“反元复宋”的复国思想。

道德传统

在《赵氏孤儿》这场奸臣与忠臣的家族斗争中,纪君祥着重揭示了程婴等人为正义事业前仆后继、赴汤蹈火的忠义精神。不肯滥杀忠臣、撞槐而死的刺客锄麑;知恩图报、使赵盾免于杀身之祸的农夫灵辄;挺身而出、救赵盾于危难中的殿前太尉提弥明;放走程婴自刎而死的守卫将士韩厥;主动担责撞阶而死的公孙杵臼;舍弃儿子替换赵氏孤儿的大夫程婴,纪君祥通过塑造这样一群正义人物形象,歌颂正义之士在反对邪恶势力的斗争中甘愿牺牲自我的精神。

程婴、韩厥、公孙杵臼等正义之士所体现的“仁爱”“信义”等道德伦理准则,为了匡扶正义牺牲自我的义烈精神,是中华民族道德意识的真实传递,具有中国传统的美学理想以及道德光彩,代表着传承千年的中华民族的传统道德观念,纪君祥高度赞扬了舍生取义、忠义仁厚的中华民族传统价值观。

悲剧主旨

《赵氏孤儿》作为元杂剧四大悲剧之一,充满忠奸抗争的政治悲剧意识及正义与邪恶对抗的英雄悲剧意识。为了挽救赵氏孤儿,公孙杵臼牺牲自我,程婴牺牲了刚出生不久的亲生儿子,他们不为自己的目的和利益,而是为了达成同一信念——拯救赵氏孤儿,而自愿作出牺牲。这种自我牺牲信念中蕴含的悲剧主题和悲剧艺术,缔造了《赵氏孤儿》慷慨悲凉的悲剧意识。同时,中华民族精神中所蕴含的舍生取义的精神,也暗示了正义之士的悲惨命运。他们为了追求正义理想信念,与邪恶势力不断斗争,并慷慨赴死,传达出一种英雄悲剧意识和政治悲剧意识,展现了《赵氏孤儿》独特的中国韵味悲剧意识。

艺术特色

戏剧特征

在前三折中,作者将程婴、屠岸贾、公孙杵臼之间的关系,以及由此造成的戏剧性效果,写得十分细腻传。第三折作为全剧的高潮,正反面人物全都登场,程婴之子与公孙杵臼先后牺牲,悲剧气氛浓烈,戏剧效果明显。公孙杵臼所唱的套曲,充分发挥了戏曲的写意性,忽而抒情,忽而叙事,增强了整折戏的戏剧性。纪君祥借公孙杵臼之口写程婴的心理活动和场上动作,弥补了元杂剧中只有一人主唱的限制。语言上叠字的运用,如“齐臻臻”“明晃晃”“实丕丕”等,十分生动自然。

人物塑造

《赵氏孤儿》中塑造了特点鲜明的正反两面人物形象,在描写屠岸贾的所作所为时,纪君祥将屠岸贾在元帅府耀武扬威的形象与公孙杵臼被迫罢职归农的形象相对比,之后揭露晋国奸邪当道、朝纲不正,统治者黑白不辨,奸佞横行的社会背景。同时,屠岸贾的残暴与程婴等人的忠义形成对比,使剧情的悲剧意蕴更加凄惨厚重。程婴只是一个地位卑微的大夫,却在善与恶的斗争中成为改变时局的重要人物。

悲剧艺术

从悲剧的结构和情节安排上看,《赵氏孤儿》在艺术表达上采用的是中国传统的戏剧表达方式。《赵氏孤儿》通过营造激烈尖锐的矛盾冲突,运用人物的心理刻画和语言描写等手法,塑造了一批具有忠义精神和复仇意识的人物形象。

悲剧心理

在接受赵氏孤儿时程婴的心理活动十分耐人寻味。他先是想到救孤会给自己带来杀身之祸,左右为难;但母亲的哀求让程婴想到复仇大业,便毅然答应。但又想到如果被人发现只有死路一条,又开始犹豫不决。知道赵氏孤儿的母亲自缢身亡后,程婴下定决心保护孤儿。除此之外,韩厥的三擒三纵,程婴的三放三回等心理描写,都刻画出人物复杂的心理活动,不仅使人物形象丰满,更增加了悲剧情节的真实性。

悲剧语言

在语言上,《赵氏孤儿》的语言自然朴实,词曲悲壮深沉。如韩厥《混江龙》唱到:“忠孝的在市曹斩首,奸佞的在帅府内安身。现如今全作威来全作福,还说甚么半由君来半由臣!”诸如此类通俗易懂又惊心动魄的唱词在剧中随处可见。

戏剧结构

《赵氏孤儿》结构严谨完整,情节曲折紧凑,是典型的悲剧结构。剧本按照斗争的发展,把主要人物的戏份集中起来,人物思想感情也集中抒发出来,并以此来表现复仇进程中不同的具体斗争场景。同时,剧本将矛盾冲突的不同发展阶段细化到每一幅场景中,使戏剧矛盾逐渐达到高潮。

《赵氏孤儿》戏剧结构的另一大特色是程婴的角色安排。在剧中没有正末扮演程婴,因此贯穿全文的中心人物程婴并没有唱词来抒发思想感情。在整个事件中,程婴是将剧中各个人物和事件串联起来的关键人物。剧本中戏剧矛盾的发展、邪恶势力和正义势力的对抗,都是通过程婴来展示的。程婴的人物形象贯穿全剧,也因此让《赵氏孤儿》的结构更加统一,情节更加严谨。

影响

本土影响

《赵氏孤儿》杂剧产生了很大的社会影响。元佚名作家著有南戏《赵氏孤儿报冤记》。明人改编本中还有徐元作的《八义记》。这个改编本,最主要是增加了周坚代替赵朔而死,最后赵朔父子亲自报了赵氏家族三百口惨死的冤仇,并且赵朔夫妻团圆。这一版本封建意识浓厚,同时也削弱了纪君祥《赵氏孤儿》杂剧所具有的悲剧气氛。

《赵氏孤儿》在情节结构上对戏剧作品也产生了很大影响。比如元明时期的杂剧《金水桥陈琳抱妆盒》的情节结构和主要关目上都模仿了《赵氏孤儿》。《抱妆盒》杂剧中的矛盾冲突也是围绕救“孤存孤”发展。剧中某些情节也与《赵氏孤儿》相似,比如孤儿都是被装在一个盒子里带出宫的。陈琳被刘皇后逼着用棍子打寇承御的情节,与程婴被屠岸贾逼着打公孙柞臼的情节也十分相像。

国际影响

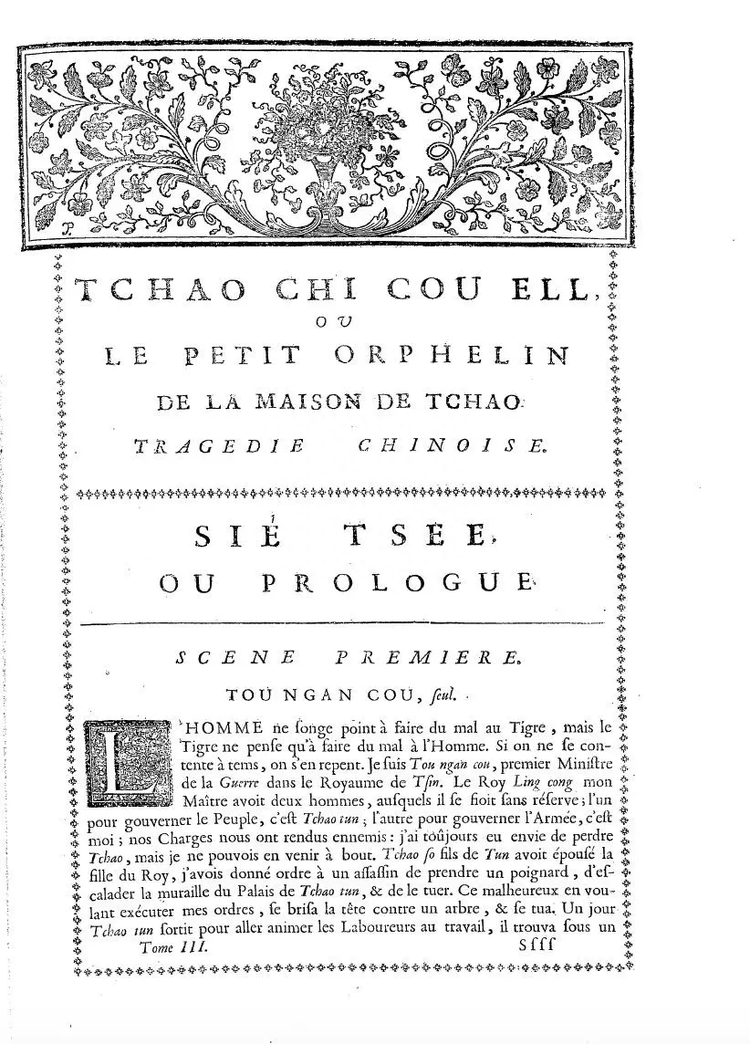

纪君祥的《赵氏孤儿》杂剧是中国第一部被译成外文并广为流传的作品之一,是18世纪唯一被欧洲人认可的中国戏剧,同时也是最早译介至欧洲的中国古典戏曲。1689年,法国传教士马若瑟来到中国将《赵氏孤儿》这部元代文学杰作译成了法语,取名为《中国悲剧:赵氏孤儿》,并将译文寄给法国富尔蒙土室图书馆。1713年2月巴黎的《水星杂志》发表此译作部分片段,1735年,《中国悲剧:赵氏孤儿》全文被收入法国耶稣会会士杜赫尔德主编的《中国通志》。根据该译本,1736年英译本出版,1744年俄译本出版,1748年,意译本出版,1749年德译本出版。1755年,伏尔泰根据《赵氏孤儿》改编的《中国孤儿》同年在法国上演,1759年,经英国剧作家阿瑟莫菲改编的《赵氏孤儿》在伦敦上演,1774年俄译本问世。法国作家阿尔更斯、英国文学批评家理查德·赫德、作家恰切特、瑞士作家让乔治·努瓦尔等均给予很高的评价日本学者青木正儿等,都给予了《赵氏孤儿》高度评价。

衍生作品

戏曲

名称 | 年代 |

《赵氏孤儿报冤记》 | 元代 |

《赵宣孟》 | 元代 |

《金水桥陈琳抱妆盒》 | 元代 |

《八义记》 | 明代 |

《节义谱》 | 清代 |

《八义图》 | 清代 |

《搜孤救孤》 | 清代 |

文学作品

名称 | 年份 | 作者 |

《中国孤儿》 | 1755年 | 伏尔泰 |

《中国英雄》 | 1752年 | 梅塔斯塔齐奥 |

话剧

名称 | 年份/年代 | 编剧 |

《中国孤儿》 | 1756年 | 亚瑟•墨菲 |

《中国孤儿》 | 1775年 | 伏尔泰 |

《赵氏孤儿》 | 2003年 | 田沁鑫 |

《赵氏孤儿》 | 2003年 | 林兆华 |

《赵氏孤儿》 | 2010年 | 中央戏剧学生 |

音乐剧

名称 | 年份 | 导演 | 编剧 | 演员 |

《赵氏孤儿英文版》 | 2018年 | 陈士争/徐俊 | 大卫·格林斯潘/史蒂芬·梅里特/纪君祥/詹姆斯·芬顿 | 罗布·坎贝尔/大卫·帕特里克·凯利/马丁·索拉/米娅·梅斯特罗/郑棋元 |

《赵氏孤儿》 | 2020年 | 徐俊 | 纪君祥/詹姆斯·芬顿 | 郑棋元/徐均朔/赵凡嘉/方书剑/明道/何亮辰/薛佳凝/朱芾/朱梓溶/徐梦 |

电影

名称 | 年份 | 导演 | 编剧 | 演员 |

《赵氏孤儿》 | 2010年 | 陈凯歌 | 陈凯歌/高璇/任宝茹/赵宁宇 | 葛优/王学圻/黄晓明/范冰冰/海清/赵文浩/王翰/赵文卓/鲍国安/张丰毅 |

电视剧

名称 | 年份 | 导演 | 编剧 | 演员 |

《赵氏孤儿》 | 1999年 | 徐玉龙 | 制片人:黄国清,庄纯德 | 何家劲/秦风/陈浩民 |

《赵氏孤儿案》 | 2012年 | 阎建钢 | 陈文贵 | 吴秀波/孙淳/应采儿/王雨/练练/郑昊/战菁一 / 郭晓婷 |

元明刊本对比

曲牌、宾白的增减

元明刊本的《赵氏孤儿》在宾白上有很大不同。元刊本中宾白不多,导致剧情介绍简单,衔接不连贯。在明刊本中,大量的宾白使得情节得到丰富和完善,前因后果和人物的心理活动得以呈现。

比如在【天下乐】这一曲中,关于程婴与韩厥二人对对方的试探描写十分详细,比如韩厥反复问程婴“里面是什么物件”“可有什么夹带”,最后韩厥看出程婴的动作离去时“似弩箭离弦”,回来答话时又“似毡上拖毛”。这一段描写体现出韩厥的聪明谨慎与程婴的紧张。宾白的增加有助于体现情节冲突,使情节过的过渡自然。关于曲牌的变化,【贺新郎】【骂玉郎】【感皇恩】和【采茶歌】在明刊中被删减,明刊中增加了【三煞】。

结局改动

明刊本中出现了第五折的结局,这是元杂剧惯用“四折一楔子”中的特例,这一改编使得情节能够有后续发展。元刊本中的结局是以赵孤下定决心复仇而结束,并没有具体的结尾。而明刊本比元刊本多出了第五折,并且明确写明了赵氏孤儿的复仇过程及结果,即赵氏家族沉冤昭雪,皇帝赐赵孤名为赵武,袭祖列卿行,韩厥后代作为上将,程婴获十倾田庄,公孙杵臼也得以立碑造墓,屠岸贾得到惩罚。

人物命运的交代

元刊本对人物来历与命运并未详细描写,明刊本则对出场人物的来历和命运都有仔细交代。元刊中对赵盾和赵朔的介绍很少,只说赵朔和赵盾一起被斩首,公主被囚死在宫中了。而在明刊本中,赵盾的结局是被灵辙所救,屠岸贾假传圣旨赐赵朔选弓弦、药酒或短刀自尽,而公主则被囚禁在府中,托孤后自缢身亡。

关于程婴的来历,元刊没有交代,只是说他是赵家门下客。明刊中对于程婴的介绍极为详细,“自家程婴是也,原是个草泽医人,向在驸马府门下,蒙他十分优待……幸得家属上无我名字”等等描写,详尽介绍了程婴的由来,使得剧情更加完善,同时也解释了赵家被灭族,与赵家关系匪浅的程婴还能活着的原因。

关于赵氏孤儿的命名,在明刊中,是根据赵朔死前遗言赐名为赵氏孤儿。除此之外,程婴带着赵氏孤儿拜倒在屠岸贾门下后,让赵氏孤儿成为屠岸贾的义子,即屠成,程婴则为赵氏孤儿取名程勃。