简介

学院的前身是1958年成立的云南省地质厅技工学院和1974年成立的云南省地矿局职工大学,之后在两校合并的基础上,于2001年经云南省人民政府批准,正式改制更名为云南国土资源职业学院,学院行政主管部门于2018年由原来的云南省地质矿产勘查开发局变更为云南省教育厅。

据2023年6月信息,学校有阳宗海、经开区、武定三个校区,占地面积共1051亩。截至2021年6月,学校设有9个教学院,开设有60个专科专业。学校在岗教职工人数为520人,其中专任教师259人,学生总人数14768人,招收联合培养本科生228人、留学生122人,成人教育学生1398人。

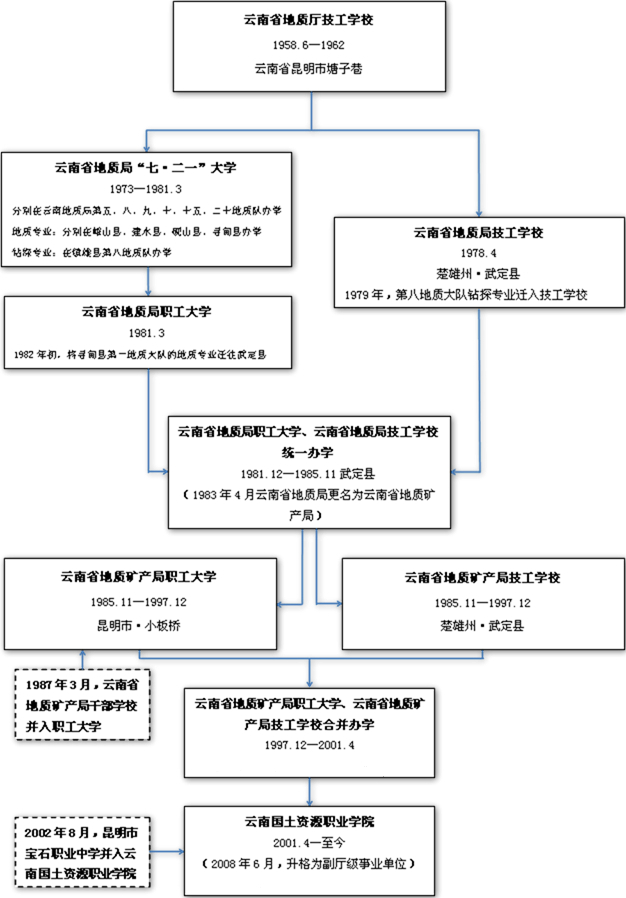

历史沿革

学校前身

云南省地矿局技工学校

1958年6月,云南省地质厅技工学校在昆明市塘子巷创建。1962年,学校停办。1979年4月,经云南省革命委员会批准重新成立云南省地质局技工学校,校址在武定县大坝山原第四地质队队部旧址,第八地质大队钻探专业迁入。1983年4月,云南省地质局更名为云南省地质矿产局,学校随之更名为云南省地质矿产局技工学校。

云南省地质矿产局职工大学

1978年,原第五、第八、第十五、第二十地质队所办的“721”工人大学合并。1981年,经省政府批准,云南省地质局职工大学成立,与云南省地矿局技工学校在合署办公。

1983年4月,云南省地质局更名为云南省地质矿产局,学校随之更名为云南省地质矿产局职工大学。1986年,学校搬迁至昆明市官渡区小板桥镇,在校内成立云南省地矿局电大分校。1987年3月,云南省地质矿产局职工大学干部学校并入。1990年,在校内成立中央党校云南分院地矿局区。

合并成立

2001年4月,在云南省地质矿产局技工学校和云南省地质矿产局职工大学基础上合并改制为云南国土资源职业学院。2002年3月,昆明市宝石职业中学并入云南国土资源职业学院。2005年10月,学校通过教育部人才培养工作水平评估。2009年1月,学校被列为省级示范性高等职业院校。

2012年,学校顺利通过云南省教育厅的特色评估,获“特色通过”。2013年,学校整体搬迁,入驻阳宗海校区。2015年,学校被教育部列为首批现代学徒制试点单位。2018年10月11日,学校行政主管部门由原云南省地质矿产勘查开发局变更为云南省教育厅。2019年6月,学校入选教育部首批“1+X”证书制度试点院校。

2022年3月,学校入选云南省高水平高等职业学校和高水平专业群建设单位。

办学条件

院系设置

据2023年6月信息,学校设有马克思主义学院、资源环境学院、国土空间信息学院、建设工程学院、机电工程学院、珠宝旅游学院、商务信息学院、素质教育学院、合作教育学院9个教学院,开设60个专科专业。

院系 | 专业 | 学制 |

国土空间信息学院 | 国土资源调查与管理 | 三年 |

国土空间规划与测绘 | 三年 |

地籍测绘与土地管理 | 三年 |

智慧城市管理技术 | 三年 |

测绘工程技术 | 三年 |

摄影测量与遥感技术 | 三年 |

测绘地理信息技术 | 三年 |

工程测量技术 | 三年 |

导航与位置服务 | 三年 |

城乡规划 | 三年 |

资源环境学院 | 地质调查与矿产普查 | 三年 |

矿产地质勘查 | 三年 |

地球物理勘探技术 | 三年 |

岩矿分析与鉴定 | 三年 |

水文与工程地质 | 三年 |

地质灾害调查与防治 | 三年 |

环境地质工程 | 三年 |

环境工程技术 | 三年 |

环境管理与评价 | 三年 |

生态环境修复技术 | 三年 |

环境监测技术 | 三年 |

商务信息学院 | 市场营销 | 三年 |

大数据与财务管理 | 三年 |

统计与会计核算 | 三年 |

数字媒体技术 | 三年 |

移动互联应用技术 | 三年 |

软件技术 | 三年 |

全媒体广告策划与营销 | 三年 |

机电工程学院 | 机电设备技术 | 三年 |

电气自动化技术 | 三年 |

汽车电子技术 | 三年 |

数控技术 | 三年 |

安全技术与管理 | 三年 |

智能控制技术 | 三年 |

工业机器人技术 | 三年 |

建筑消防技术 | 三年 |

珠宝旅游学院 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 |

首饰设计与工艺 | 三年 |

雕刻艺术设计 | 三年 |

旅游管理 | 三年 |

休闲服务与管理 | 三年 |

酒店管理 | 三年 |

高速铁路客运乘务 | 三年 |

泰语导游 | 三年 |

智慧健康养老服务与管理 | 三年 |

珠宝首饰技术与管理 | 三年 |

建设工程学院 | 地下与隧道工程技术 | 三年 |

工程造价 | 三年 |

建筑经济信息化管理 | 三年 |

土木工程检测技术 | 三年 |

建筑装饰工程技术 | 三年 |

建设工程管理 | 三年 |

钻探工程技术 | 三年 |

建筑材料工程技术 | 三年 |

马克思主义学院 | - | - |

素质教育学院 | - | - |

合作教育学院 | - | - |

资料来源: |

师资规模

截至2021年6月,学校共有教职工520人,其中高级职称115人,博士10人,硕士197人,“双师”教师128人,全国优秀教师1人,全国优秀教育工作者1人,云南省“万人计划”教学名师2人,云南省十大“云岭工匠”1人,“云岭教学名师”1人,云南省级教学名师6人,云南省优秀教师1人,云南省优秀教育工作者1人,全国国土资源行指委资源勘察类专业教学指导委员会副主任委员5人,云南省国土资源行业、安全行业、测绘行业、住房与城乡建设类行业职业教育教学指导委员会主任委员4人。创建5个云南省名师工作室。2021年-2022年,学校获得“兴滇英才支持计划”教学名师称号4人,云南省有突出贡献优秀专业技术人才1人、省政府特殊津贴1人、云岭工匠1人。3名教师被授予省级教学名师工作室。

类别 | 姓名 |

全国优秀教师 | 赵忠相 |

云南省级教学名师 | 郑毅、王明伟、王娟鹃、罗刚等 |

云南省十大“云岭工匠” | 秦忠 |

云岭教学名师 | 王明伟 |

云南省“万人计划”教学名师 | 王明伟等 |

云南省级教学名师工作室 | 周翔等 |

教学建设

据2023年6月信息,学校有国家级骨干专业2个,云南省级特色专业5个,云南省级重点专业3个,云南省级示范性高职院校重点建设专业3个,云南省级优质骨干专业4个,云南省高水平专业群建设计划项目2个,云南省职业教育教师教学创新团队3个,云南省级优秀教学团队3个,4门经教育厅认定为云南省级精品开放精品课程。

类别 | 建设项目 |

国家级骨干专业 | 宝玉石鉴定与加工、国土资源调查与管理 |

云南省级特色专业 | 宝玉石鉴定与加工、地质调查与矿产普查、测绘工程技术、地质灾害调查与防治、钻探技术 |

云南省级重点专业 | 地质调查与矿产普查、宝玉石鉴定与加工、钻探技术 |

云南省级示范性高职院校重点建设专业 | 宝玉石鉴定与加工、地质调查与矿产普查、钻探技术 |

云南省级优质骨干专业 | 宝玉石鉴定与加工、国土资源调查与管理、测绘工程技术、地质灾害调查与防治 |

云南省高水平专业群建设计划 | 国土资源调查与管理专业群、地质调查与矿产普查专业群 |

云南省职业教育教师教学创新团队 | 地质调查与矿产普查、宝玉石鉴定与加工、测绘地理信息技术 |

云南省级优秀教学团队 | 测绘工程技术专业教研室等 |

云南省级精品开放精品课程 | 创新创业基础、环境地质、GIS技术应用、中国近现代史 |

教学成果

2022年,在全国职业院校技能大赛中,学校4支团队参赛,珠宝玉石鉴定获得二等奖,大数据与应用、软件测试获得三等奖;在第六届全国大学生地质技能竞赛获一等奖1项、二等奖2项;在第十四届全国高校GIS技能大赛获得1项二等奖;在2022年“首冠杯”全国职业院校高职组大数据财务分析大赛获高职组一等奖;在第六届全国土地资源管理专业大学生不动产估价技能大赛中获二等奖1项、三等奖1项。在云南省职业院校技能大赛教学能力比赛中,学校11支团队参赛,荣获一等奖1项;二等奖8项;三等奖2项,获奖率100%,获奖总数位列第二。在云南省职业院校技能大赛中,学校55支团队参加28个赛项的比赛,参赛一等奖5项,二等奖8项,三等奖18项。2021—2022年,学校正式出版教材17本。2023年,学校18个项目获批教育部高校学生司第二期供需对接就业育人项目立项,3项成果荣获云南省教学成果奖。

教学成果获奖(部分)项目名称 | 获奖类别 |

“四双”现代学徒制云南模式的改革与实践 | 2022年云南省教学成果一等奖 |

“两双一体、三群联动、全域试点”现代学徒制人才培养体系的创新与实践 | 2022年云南省教学成果二等奖 |

双目标、三融合、四维度高职创新创业教育模式探索与实践 | 2022年云南省教学成果二等奖 |

地质环境保护与地质灾害防治技术类应用型人才培养体系与建设 | 2017年云南省教学成果二等奖 |

钻探技术专业产教融合、学做结合人才培养创新模式研究 | 2017年云南省教学成果二等奖 |

教学基地

据2023年6月信息,学校有国家级生产性实训基地1个,与石林石得利地质博物馆共建校外教育教学实践基地、中信检验检测(云南)集团有限公司合作共建工程检测产学研综合实验基地。

类别 | 基地 |

国家级生产性实训基地 | 地质类专业生产性实训基地 |

云南省示范实习实训基地 | 宝玉石鉴定及加工校内实训基地等 |

合作交流

国际交流

据2023年6月信息,学校参与中非职业教育联盟、中非(重庆)职业教育联盟的第二批“坦桑尼亚国家职业标准”开发项目,过中国教育国际交流协会对来华留学教育监测评价。2022年,学校共培养来自老挝的外国留学生11人,分别就读于高速铁路客运乘务、酒店管理和旅游管理专业。

校企合作

据2023年6月信息,学校是云南学徒制联盟常务副理事单位,澜湄职业教育联盟成员高校,与企业共建共管云浮石材产业学院,与华为云南数字经济发展研究院、达内科技集团、浪潮等企业开展师资培训能力提升工程、共建基地合作,与国土资源部昆明矿产资源监督检测中心共同承担云南省自然资源厅“云南典型金属矿山基地资源综合利用与矿山环境调查评价”项目,与昆明市阳宗海风景名胜区管理委员会共建“阳宗海发展咨询服务中心”。

学术研究

科研资源

馆藏资源

截至2021年4月,学校图书馆纸质藏书近70万册,电子图书近60万册,购买了北京万方学位论文、重庆维普期刊论文、北京超星读秀、武汉鼎森博看期刊数据库等数据库,有完全开放书库6个,工具书库1个,自习室1间,培训教室1间,全馆有阅览座位1140个。

学术期刊

《云南国土资源职业学院学报》是云南国土资源职业学院主办的涵盖理、工、管、教等学科的综合性学术季刊,每年出版4期,为内部刊物,于2009年发行创刊号。

科研平台

据2023年6月信息,学校有国家级技术协同创新中心1个,云南省教育厅工程研究中心(培育)1个,云南省级创新团队1个,云南省示范性应用技术协同创新中心1个。

类别 | 平台(团队) |

国家级技术协同创新中心 | 矿山地质环境监测与预警应用技术协同创新中心 |

云南省示范性应用技术协同创新中心 |

云南省教育厅工程研究中心(培育) | 云南省教育厅健康地质调查评价工程研究中心 |

云南省级创新团队 | 地质调查与矿产普查专业团队 |

其他科研平台 | 旅游规划研究中心等 |

科研成果

2021年,学校获批云南省教育厅科学研究基金教师类项目15项,获得2021年度云南省哲学社会科学规划科普项目(重点项目)1项;获批2021 度云南省哲学社会科学规划项目(省社科研究基地项目)2项;全年教师共获得授权知识产权42项,其中,实用新型专利18项、外观设计专利1项、计算机软件著作权登记23项。

学校文化

校名

校名采用中国近代职业教育创始人和理论家-黄炎培书法集字而成,用中文和英文同时标识,中文居上表明主体性,英文居下。

校徽

校徽中“1958”表明建校时间。标识色为国土红(色值CMYK:25,85,70,30)和岩石灰(色值CMYK:0,0,0,20)两色共生,寓意学院植根云南红土高原和地质教育阵地。主图案由“国土”二字之声母“GT”组合而成。岩石灰部分既是“G”的构成,又是“T”的独立表示,且变形为地质锤图案,表明学院地质特色;国土红部分“地质锤”左侧区域三个方块代表自然资源、经济资源和社会资源,右侧区域三个方块代表天空资源、地表资源和地下资源(狭义的国土资源);三条背景白将国土红部分变化为地层结构,地质锤“把手”部分象征钻杆。

校训

明德尚能、学以致用

“”明德”意为彰明伦理,完善品德;“尚能”意为做到最能。

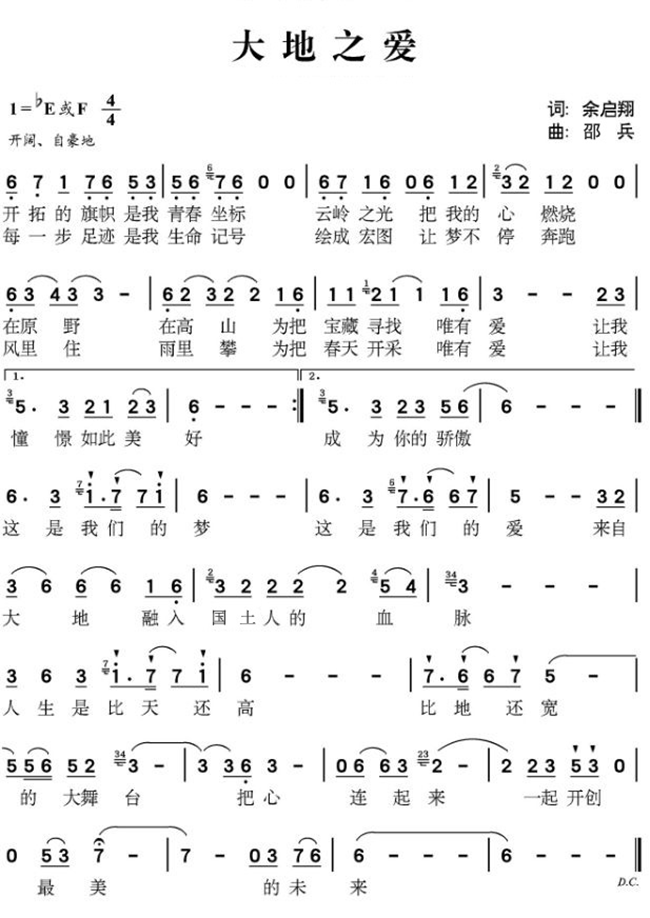

校歌

《大地之爱》,由余启翔作词,邵兵作曲。

校庆日

学校校庆日为6月18日。

现任领导

职务 | 名单 |

党委书记 | 牛定柱 |

校长 | 陈颖 |

党委副书记 | 李昆峰 |

副校长 | 寸建平、齐武福、李光祥、张云霞 |

所获荣誉

时间 | 获得荣誉 |

2022年 | 云南省高校“一站式”学生社区综合管理模式建设试点单位 |

2020年 | 国家职业院校数字校园建设实验校 |

2019年 | 教育部首批“1+X”证书制度试点院校 |

2015年 | 教育部首批现代学徒制试点单位 |

2014年 | 国家技能人才培育突出贡献奖 |

2012年 | 2012—2013年度全省就业总结宣传工作典型经验高校 |

2006年 | 云南省地质(人才培养)工作先进单位 |

2006年 | 云南省文明单位 |

2004年 | 云南省大中专毕业生就业先进单位 |

2003年 | 云南省文明单位 |

2000年 | 云南省科技技术普及工作先进集体 |

校友情况

姓名 | 简介 |

李兴华 | 2003级测量工程,昆明登禹科技有限公司创始人 |

阮爱鹏 | 2003级国土资源信息,昆明指北针测绘有限公司董事长 |

校区分布

据2023年6月信息,学校有阳宗海、经开区、武定三个校区,占地面积共1051亩。

阳宗海校区

阳宗海校区位于昆明市呈贡区七甸街道 ,是学校主校区,设有资源环境学院、国土空间信息学院、建设工程学院、机电工程学院、珠宝旅游学院。

经开校区

经开校区位于昆明经济技术开发区经牛路,校区设有商务信息学院。

武定校区

武定校区位于楚雄彝族自治州武定县,为实训基地。

展开注释

[a]表格数据仅供参考,具体信息以学校招生信息为准

[b]统计数据截至2023年6月