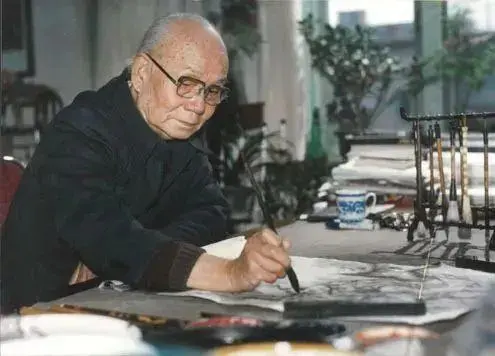

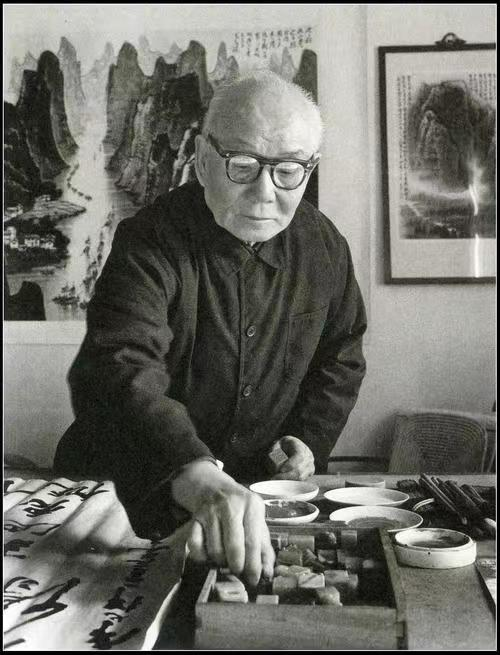

李可染(1907年3月26日—1989年12月5日)原名李永顺,出生于江苏徐州,别号三企,为中国现当代山水画大师、杰出的艺术教育家、北派山水代表人物。

本页面主要目录有关于李可染的:人物关系、个人生平、创作特点、思想主张、主要作品、作品展览、人物关系、人物影响、荣誉奖项、后世纪念、社会活动、相关争议、人物轶事、拍卖信息、相关作品、人物评价等介绍

李可染(1907年3月26日—1989年12月5日)原名李永顺,出生于江苏徐州,别号三企,为中国现当代山水画大师、杰出的艺术教育家、北派山水代表人物。

本页面主要目录有关于李可染的:人物关系、个人生平、创作特点、思想主张、主要作品、作品展览、人物关系、人物影响、荣誉奖项、后世纪念、社会活动、相关争议、人物轶事、拍卖信息、相关作品、人物评价等介绍

中华人民共和国

羊

1907年3月26日

1989年12月5日

画家、书法家、教育家

《万山红遍 层林尽染》《漓江胜境图》《牧童双牛图》《是谁破坏了你快乐的家园》等

李可染

李永顺

男

江苏省徐州市

中华人民共和国

中央美术学院教授,全国文联委员,中国画研究院院长

杭州国立艺术院研究生

李可染早年进入上海美术专科学校学习,1929年22岁考入杭州国立艺术院研究生班,师从林风眠、克罗多学习油画。1932年春季举办第一次个人画展,同年创作《钟馗》并入选第2届全国美术展览。1938年加入国民政府军事委员会政治部第三厅美术科,从事抗日爱国宣传画创作活动。36岁后先后担任重庆国立艺专中国画讲师、北平国立艺专中国画副教授以及中央美术学院教授。54岁时,李可染山水画室成立,李可染中国画艺术进入成熟期。文革时期,精神与身体遭到了严重打击。1976年文革平反,恢复正常生活。1979年,出席中国文学艺术家第四次代表大会,当选为中国美术家协会副主席、中国文学艺术联合会委员。1988年,捐赠作品《雨过瀑声急》以义卖所得四万美元赠与国际修复长城,拯救威尼斯委员会。1989年12月5日,因心脏病离世,享年82岁。

李可染山水画浑厚凝重,深沉茂密,具有鲜明的时代感和独创性。在艺术创作中主张理论与技巧的结合,苦练基本功,这种教学理念影响了诸多美术教育工作者。作为中国20世纪中国山水画最具影响力的代表人物之一,李可染积极从事传统中国画的变革,将中西方理念相结合,开创画坛新风。其代表作品有《万山红遍 层林尽染》《漓江胜境图》《牧童双牛图》《是谁破坏了你快乐的家园?》等。

1907年,李可染出生于江苏徐州的一个普通小商人家庭,兄弟姐妹众多,其排行第二,原名永顺。李可染父母都没有上过学又忙于生计,因此他的童年相对自由。1914年入私塾,喜欢写字,在观赏山水画后受到震撼。1917年入小学,图画教师王琴舫见他聪慧好学,“孺子可教,素质可染”,遂给他取学名可染。十三岁时拜画家钱食芝为师,学习“四王”一派的山水画。“四王”一派的山水画守旧,但是却十分地注重基本功,这对于对他未来的美术教学产生了一定影响。

1923年,李可染考入私立上海美术专门学校(简称上海美专)学习传统中国画,受到两年师范美术教育的系统训练,打下了坚实的传统绘画基础,毕业创作山水画名列第一。1925年至1928年冬,李可染在第七师范附小和私立徐州艺专任教。

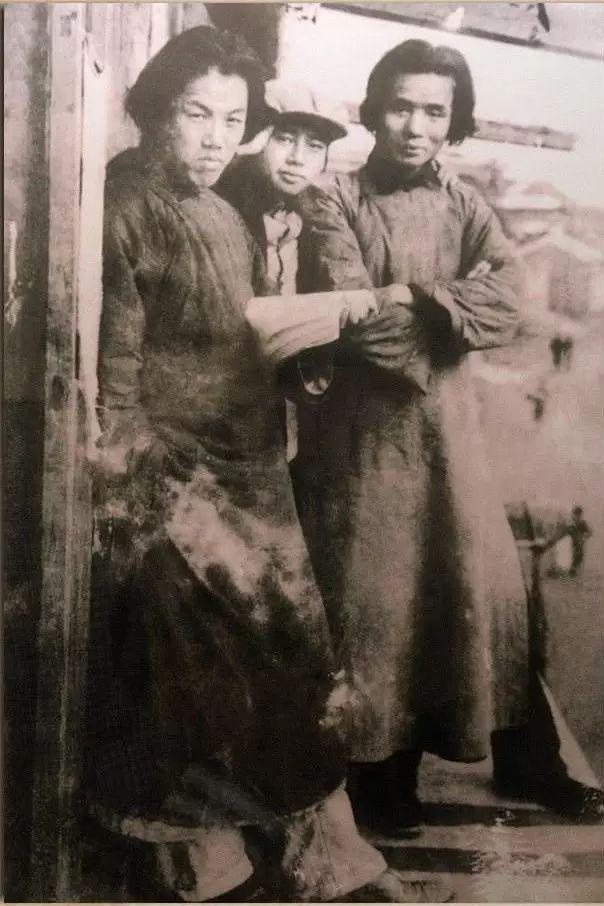

1929年,22岁的李可染考入杭州国立艺术院研究生部。李可染在此读书期间,接受林风眠和法籍画家克罗多的指导,学习和研究西方油画,接受了较为严格的素描和色彩训练,掌握了一定的造型基础,校长林风眠的美术教育主张对李可染早期美术教育思想的形成产生了深远的影响。

同年与好友张眺加入“一八艺社”进步美术团体。"一八艺社"是由陈卓坤,何浩等人创立的学术团体。 它是杭州国立艺术院从20世纪20年代末到抗战爆发前的重要的艺术社团之一,主要由本校学生组成。校长林风眠,教授克罗多等人担任社团的顾问。"一八艺社" 被认为是中国近代早期重要的进步美术社团, 得到了鲁迅先生的支持和引导。在张眺的带领下, 李可染接触了许多进步书刊,阅读了中西方的知名文学艺术学著作。

1932年,李可染回到徐州,春季举办第一次个人画展,创办“黑白画会”,同年创作《钟馗》并入选第2届全国美术展览,获得较高的评价。直到1937年“七七事变”前,李可染一直任教于徐州艺专和徐州民众教育馆。徐州艺专和徐州民众教育馆是抗战宣传活动的中心,李可染在民教馆里以纪念革命和国难为主题,创作大幅油画与水彩画,进行抗日救国宣传。除此之外,李可染还组织徐州艺专的学生成立抗日巡回宣传队,到城乡各处演出、举办画展,创作《日军侵华暴行录》等连环画153幅,以及创办《火线周报》《抗日画报》等。李可染通过更直观、更容易接受的美术教育形式将抗日精神传播给广大人民群众。这一时期,李可染积累了丰富的教学经验,为其以后教育思想的形成奠定了坚实的基础。

七七事变后,因日本侵略军逼近徐州,李可染转移到后方,加入了国民政府军事委员会政治部第三厅美术科,多次进行以抗日为主题的美术教育和宣传活动。1939年得知妻子苏娥于1938年秋在上海病逝,全家生活贫困,朝不保夕,李可染受到刺激,突患失眠症与高血压症。同年,作画《是谁破坏了你快乐的家园》。这幅画的创作背景是在“七七事变”后,李可染被迫与家人分离,在与妻儿长期分离的条件下他身患重病。胸怀对日本帝国主义的怨恨,他通过作品抒发国家动荡中的家恨。

1942年,受到战争影响,众多文艺工作者随大部队转移到重庆,李可染在国民党文化工作委员会的工作告一段落。1943年,应重庆国立艺专校长陈之佛邀请,担任中国画讲师,至1946年9月。期间,他与诸多艺术工作者切磋交流,继续提升绘画水平。此外,李可染“以最大的功力打进去,以最大的勇气打出来”的教学观点和中国画革新理念,于该阶段已经形成。。

1946年,应徐悲鸿的邀请,李可染北上担任北平国立艺专的中国画副教授。北京国立艺专即中央美术学院的前身之一,李可染与叶浅予、蒋兆和三位中央美院中国画教学的元老级教授,对于“三位一体”中央美院美术教学体系的建构起到了不容忽视的作用。1947年春,李可染带作品二十幅拜谒齐白石,齐见画极为赏识。同年,拜齐白石为师。此后,为齐白石磨墨理纸十年之久。

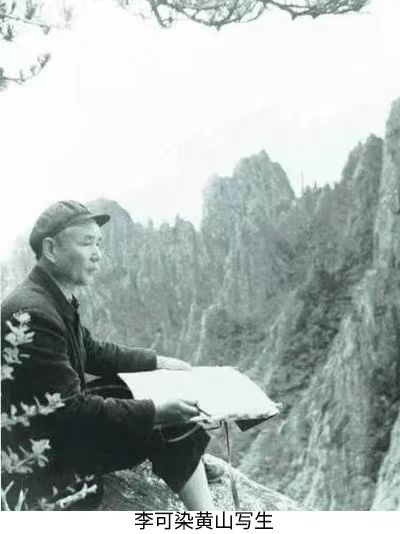

1954年,李可染与张仃、罗铭两位画家,走上了对景写生的探索之路。他们在北京北海公园悦心殿举行了三人水墨写生展,这是李可染第一次通过观察大自然进行中国画革新的写生活动,这次写生成为他酝酿了多年的中国画革新爆发起点。1956年的8个月国内写生之旅中,他访问了国内多个省份,完成了大量的画作。李可染将西方素描注重写实的艺术特色融入到中国画的艺术形式中,打破了中国画的原有面貌,使作品既有写意的气息又充满了写实的意境,是中国传统绘画的一种新突破,这种突破成为了他自己独特的新风貌。

1957年,李可染与画家关良同访问德意志民主共和国,历时四个月。柏林艺术科学院为两画家举办联合画展。德累斯顿精印大帧李可染山水画作品数卷。当年,李可染师父齐白石先生逝世,在外访问的李可染无法参加齐白石的葬礼,抱憾终生。1959年,捷克斯洛伐克为其在布拉格举办《李可染画展》,作品主要选自捷克国家博物馆及私人藏品。

1961年,李可染山水画室成立,其山水画教学体系得到逐步完善,李可染中国画艺术进入成熟期。1964年与1965年作画《万山红遍》,这幅画完整地展现了他独特的艺术风格与审美境界;与此同时,它也无声地讲述着自己在动荡而光辉的二十世纪里为中国画的继往开来进行过的艰难求索。二十世纪六十年代与七十年代初期,李可染和所有的艺术家一样,写了大量的毛主席诗词,如《卜算子·咏梅》、《水调歌头·重上井冈山》等。1972年,周恩来调令一批画家返回北京,为外事部门作画、为民族大饭店作大幅《漓江》。

文化大革命期间,李可染经历了“批黒画”运动。《上井冈山》和《到韶山》两幅作品分别题写“风景这边独好”和“江山如此多娇”。因为图画的颜色是黑色,他本人因此受到批判。“江山如此多娇”被批判说“江山如此多黑”更符合实际。1974年,李可染与其他十八位画家的二百余幅画作被王曼恬公开展览,定名为“黑画展”。他们的作品被说成是“反动倾向十分露骨的黑画”和“美术领域文艺黑线回溯”,因而被猛烈抨击。李可染1974年7月,由于批“黑画”运动,国画作李可染精神遭受重压,高血压病重发导致失语,头颈僵直。这种痛苦之下他无法作画,便练习书法。他反复揣摩研习汉隶、北碑,进而自创独具特色的“酱当体” 。1966年至1976年受文化大革命影响,他的精神与身体均受到了打击,他凭借着顽强的毅力训练基本功,最终恢复了正常生活的底气,深入大自然继续作画。

1977年,李可染赴庐山、井冈山,三上黄洋界写生,并为毛主席纪念堂绘制巨幅作品《井冈山图》。1978年当选为第五届全国政治协商会议委员,此后又继续当选为第六、第七届全国政协委员。1979年出席中国文学艺术家第四次代表大会,当选为中国美术家协会副主席、中国文学艺术联合会委员。作画《漓江边上》《兰亭图》。1979年,中央美术学院、北京科学教育制片厂联合拍摄李可染等四位艺术家的教学影片,并成立了李可染艺术教学影片创作组,开始拍摄教学片《峰高无坦途——李可染的山水艺术》,欣赏片《为祖国河山立传》《李可染画牛》(1982年摄制完成)。这一部山水教学片与两部艺术欣赏片是李可染晚年生涯的艺术大工程。

1981年11月1日,中国画研究院成立,李可染出任院长。1983年10月,为纪念中日和平友好条约缔结五周年,应中日友好协会、中日文化中心和朝日新闻社邀请,再度出访日本,在东京、大阪举办《李可染中国画展》,展出四十年代以来代表作共八十二件,出版画展图录(日本版)。1985年,中国美术家协会第四次会员代表大会召开,继续当选为副主席。

1989年12月5日上午10时50分,李可染因心脏病突发溘然长逝,享年八十二岁。12月22日在八宝山革命公墓举行隆重仪式向遗体告别。

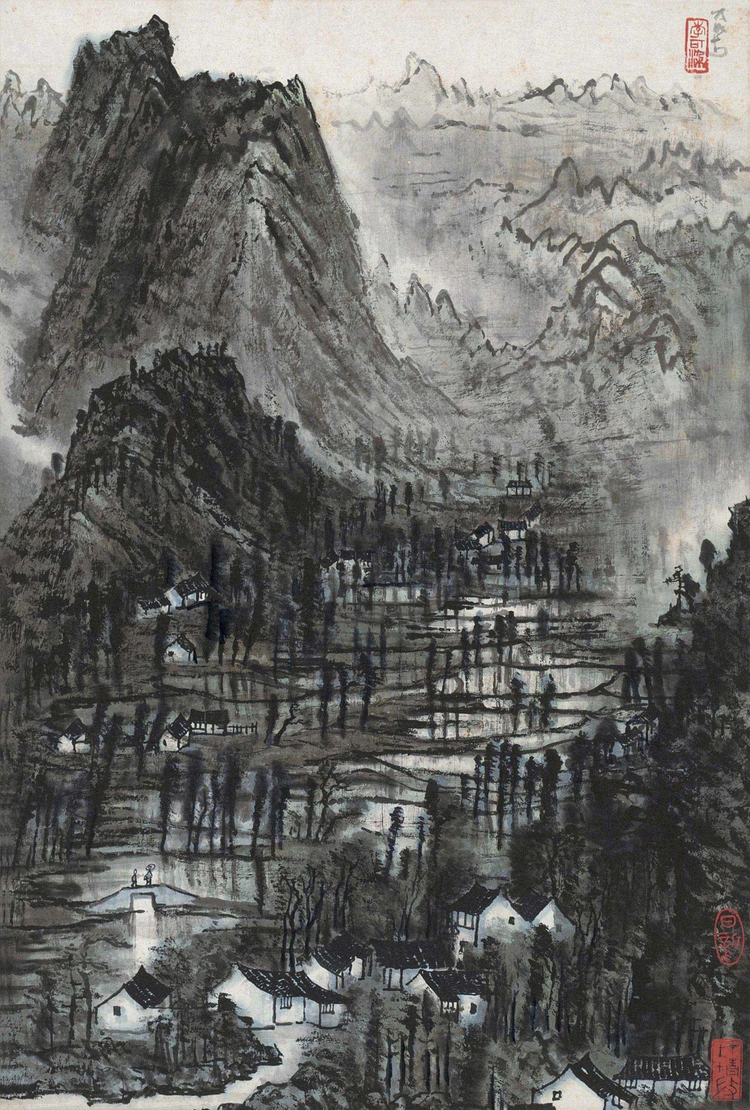

李可染早年学的是清初“四王”绘画方法,后又将西方绘画的“写实”特点融入到自己创作的画作中,且更重实地写生。在跟随克罗多学习西画时,学到了整体感和块面感,进而影响到他20世纪50年代的山水画创作。在写生训练中,李可染锻炼出了自己的绘画风格,将中国传统的绘画技巧与西画技巧融合,来处理画面的整体感,以求明暗层次和色彩的统一。步入20世纪60年代,李可染的绘画创作进入到“采一炼十”阶段,注重素材与意境的贴合。文革结束后创作的画豪放超逸而不失严谨。在对自然山川经历过多次写生后,他逐渐掌握了山水的特点,凭借记忆进行创作,如1965年的《青山密林图》体现出了四川山水的特点。20世纪70年代以来的“李家山水”一方面强调理性,强调画面的章法布局,笔墨表现以严谨为特色;另一方面是着重强调情感和深层次的审美意识。

师从齐白石和黄宾虹后,李可染的山水画风格有了很大的影响,李可染学习到了黄宾虹的墨法以及山水画的气势内蕴以及齐白石的笔墨特点:行笔慢而有力度、主题与笔墨相统一、语言表现简洁明快。文革时期的主要笔法是积墨法,通过黑色为主的画面进行政治性创作。在创作山水画时用“墨染”代替传统技法,凸显出了传统技巧难以表现的光影;把视角选择在中部偏上的位置,颠覆了传统的绘画视角,给人以平易近人的感觉。

李可染所作山水画浑厚凝重,深沉茂密,具有鲜明的时代感和独创性。所作写意人物与牛,形象生动,笔墨简劲,富于生活情趣。

20世纪40年代是李可染书法创作的早期,那时的书法一般为题画书法。其特点是线条自然流畅,富有弹性,骨力雄强,字形大小错落,天真活泼,奇趣横生,章法浑然天成,风格多样,具有很强的抒情写意性。他的书法不常借鉴别人,且其在不同画作上的题字并不相同,所以李可染前期的书法的用笔、用墨、结构、章法呈现出多样的面貌。20世纪80年代是李可染书法创作的晚期,书法沉雄、厚重、刚健、奇崛、拙朴、雍容大度、金石味十足,风格独特、强烈。李可染还将“金石味”引入行书尝试,这是他创新变法的一大特点。

李可染于书法上自创了一种采众家之长的一家之体——“酱当体”,整体风貌为重、拙、苍、大。“重”指厚重,厚重是李可染书法最突出的特点,其书法用笔沉着求稳,笔画多用中锋,笔道浑圆;“拙“指朴拙,其用笔结体,给人的感觉像是位北方的汉子,散发着朴拙的气息;“苍”指苍劲,用笔老辣,用圆笔写出苍味;“大”指气势博大,李可染的书法无论是长条、斗方还是对联,均其实饱满。虽字与字之间有少许牵丝连带,但从大处着眼,通篇气势弥足,充满张力。

李可染对传统艺术主张“用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来”。其中“打进去”是从哪里来,即学习传承绘画技艺;“打出来”体现为打破传统,打破自己,敢闯突破。在拜齐白石为师后,他学到了“妙在似与不似之间”的艺术思想,在此基础上,李可染开始走“形神兼备”的创作路线。对于笔墨的运用有了不同的理解,放慢了自己作画的速度,学到了对笔墨及其标准的认知与把握,李可染在之后的创作和教学中,都非常重视这点。

李可染对于山水画变革体现在六个方面:经营位置,李可染的山水布局讲究的是“以大观小”的同时能够 “小中见大”,这样的散点透视可以看到物象的各个面;光影因素,他用笔墨描绘出了测光和逆光, 让逆光之美完全显现;又将积墨法和“光” 相结合, 赋予山水活力与生命, 使他的绘画语言有了自己的思想;体积运用,他将块面的概念运用到自己的山水画中,使得他的山水看起来更加厚重苍润, 使得画面统一性得以提高;线条层次,他注意远近景物的关系,运用积墨法,挤白来调节层次感与色彩;用色大胆,受到“文艺复兴三杰”的影响,用厚重的笔墨创造出装饰性色彩的效果;深入生活,响应时代的号召,将中国画和新中国的意识形态,政治理想和文艺倾向相结合。比如《万山红遍》 等革命题材,体现了他一片爱国热情。

“用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来”不仅是李可染的艺术主张,也是他的教育理念。李可染在美术教学中强调训练基本功,同时将西方的感性认识与中国的笔墨技巧结合起来进行教学,让学生们的艺术水平与审美水平得以提高。李可染晚年致力于将中国艺术推向世界,他主张学习外来文化以丰富自身文化,让中华文化走向世界,这正是他“东方既白”的美育理想。

在中华人民共和国成立后,艺术家有义务为祖国的建设、为祖国的大好山河立传,进行艺术创作。因此,他将“为祖国山河立传”的理念融入到教学中。李可染重视写生,在山水画教学中以写生为中心,以意境、情感和笔墨的炼就为依归,以为祖国河山立传为抱负,形成了一套临摹、写生、创作有机统一的山水画教学体系。并且李可染曾多次亲自带领学生访问名山大川,进行写生训练。

在中国画教学中,李可染主张“三位一体”的教学体系,从生活出发,学习传统技法和理论,最后进行创作。生活、传统、创作三位一体的教学原则可以使写生、临摹和创作三者密切结合起来。这种教学理念一直影响到今天的中央美院中国画教育。

李可染的绘画种类多样,包括山水画,西画,人物画等。他学习过“四王”的绘画风格、克罗多的油画创作,学习了齐白石,黄宾虹的绘画技巧。以下列出部分作品:

创作时间 | 作品名称 | 尺寸 | 相关信息 | 材质 | |

1935年 | 《钟馗》 |

| 110×106cm | 李可染的成名作 | |

1943年 | 《松下观瀑图》 |

| 76.5×47cm | 北京画院藏 | |

1939年 | 《是谁破坏了你快乐的家园》 |

| |||

1947年 | 牧牛图 |

| 67×34cm | ||

1954年 | 《钱塘江》 |

| 42×49.5cm | ||

1956年 | 《兰亭图》 |

| 62.4×40.1cm | 写生 | |

1959年 | 《漓江边上》 |

| 59.5×44cm | 北京画院藏 | 水墨设色纸本 |

1963年 | 《万山红遍 层林尽染》 |

| 78×49cm | 捐赠给中国美术馆,现藏于中国美术馆 | |

1964年 | 《万山红遍》 |

| 79.6×49.2cm | 现藏于北京画院,最早由李可染家属收藏,2009年捐赠给了北京画院 | |

1965年 | 《万山红遍》 |

| 135x85cm | ||

1972年 | 《北国风光》 |

| 46×91cm | ||

1976年 | 《井冈山》 |

| 129x81cm | 1.265亿元 中国嘉德2015春拍 | 纸本设色 |

1977年 | 《雨中漓江》 |

| 71.2cm×47.8cm | 家属收藏 | 纸本设色 |

1978 年 | 《井冈山》 |

| 124cm×69cm | ||

1981年 | 《兰亭图》 |

| 70x47cm | 纸本设色 | |

1988年 | 《水边人家》 |

| 84.2x52.6cm | ||

1989年 | 《千岩竞秀万壑争流图》 |

| 55.2x91.9cm | 1.265亿元 中国嘉德2018春 | |

李可染早期的书法作品流畅自然,章法浑然天成。文化大革命期间自创“酱当体”,晚期作品沉雄厚重,风味独特,行书作品具有金石感,有创新性。以下列出部分作品:

创作时间 | 作品名称 | 尺寸 | |

1983年 | 齐白石诗 |

| 95x40cm |

1984年 | 虎卧凤阁 龙跃天门 |

| 68.8x46.1cm |

1984年 | 澄怀观道 |

| 69.1x32.7cm |

1989年 | 东方既白 |

| 103.2x34.2cm |

1955年李可染的绘画得到捷克斯洛伐克(今捷克和斯洛伐克)的认可,并在布拉格举办了展览。

2015年6月3日至6月18日在中国农业大学举办“可贵者膽——李可染艺术风采展”,李可染画院选出60幅作品举办本次展览。开幕式结束后,李珠、黄晓捷为参加开展式的师生讲解了李可染的画作。在场师生听着讲解,近距离地感受到了大师作品的独特魅力。

“纪念李可染诞辰110周年——墨天神境·李可染最后十年作品展”于2017年11月30日至2018年1月3日在中国国家博物馆开展。本展览展出了李可染先生1979年至1989年创作的水墨作品与书法作品,共计162幅。展览最后一天,李小可老师带着学生们参观,为观众和学生们逐一讲述参展作品的笔墨技艺以及创作背后的故事,使大家对于李可染先生的作品拥有更深层次的理解。

由中国美术馆和李可染画院共同主办的“中国美术馆学术邀请系列展:河山有君——李可染艺术精品展,于2021年9月9日至2021年9月21日在中国美术馆举行。

李可染画院2012年8月19日在北京举行成立大会并揭牌。是一个中国画创作与研究的学术团体,研究李可染先生学术体系艺术思想,传承中国画艺术,开展李可染书画研究,开展学术活动组织美术展览及相关培训,加强中外文化艺术交流,画院吸纳了众多优秀的艺术家与理论学者加入以研究和发展中国画艺术为己任,弘扬民族文化为目的,发扬李可染先生“苦学派”精神,建立“中国派”画院。其宗旨是研究李可染学术体系、艺术思想,传承中国画艺术,并通过开展各种学术活动和对外交流,推动当代美术事业蓬勃发展。

“河山神境——李可染的艺术”展览于2023年1月18日至2月28日在襄阳市展览馆展出,分为釉上河山、河山神韵、师牛化境、中西墨趣四个篇章。

姓名 | 关系 | 介绍 |

李惠春 | 父亲 | 原为贫农,逃荒到徐州,先以捕鱼为生,后做厨师 |

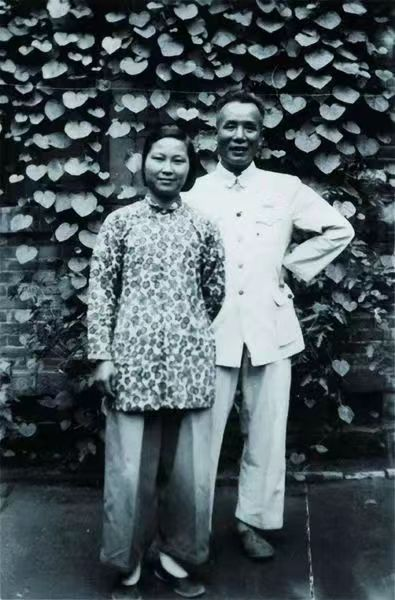

苏娥 | 第一任妻子 | 1931年在西湖与李可染结婚,擅长戏曲,绘画。1938年在上海去世 |

邹佩珠 | 第二任妻子 | 著名女雕塑家,1920年生,杭州人。毕业于重庆国立艺专,攻雕塑,擅戏曲,2015年5月4日逝世 |

李永平 | 大哥 | |

李畹 | 四妹 | 著名山水画家 |

李庚 | 儿子 | 现任李可染画院院长 |

李小可 | 儿子 | 中央文史研究院馆员2021年4月20日于北京逝世,享年76岁 |

李玉琴 | 长女 | 江南诗画院顾问 |

李玉双 | 长子 | |

李珠 | 女儿 | 李可染画院副秘书长 |

李秀彬 | 儿子 | |

苏玉虎 | 儿子 | 京剧票友 |

关系 | 姓名 | 年代 | 人物简介 |

老师 | 钱食芝 | 1880-1922年 | 钱食芝字松龄。画学王耕烟,书摹汉碑兼习刘世庵,诗追陶渊明,著有《怀微草堂诗书画集》。 |

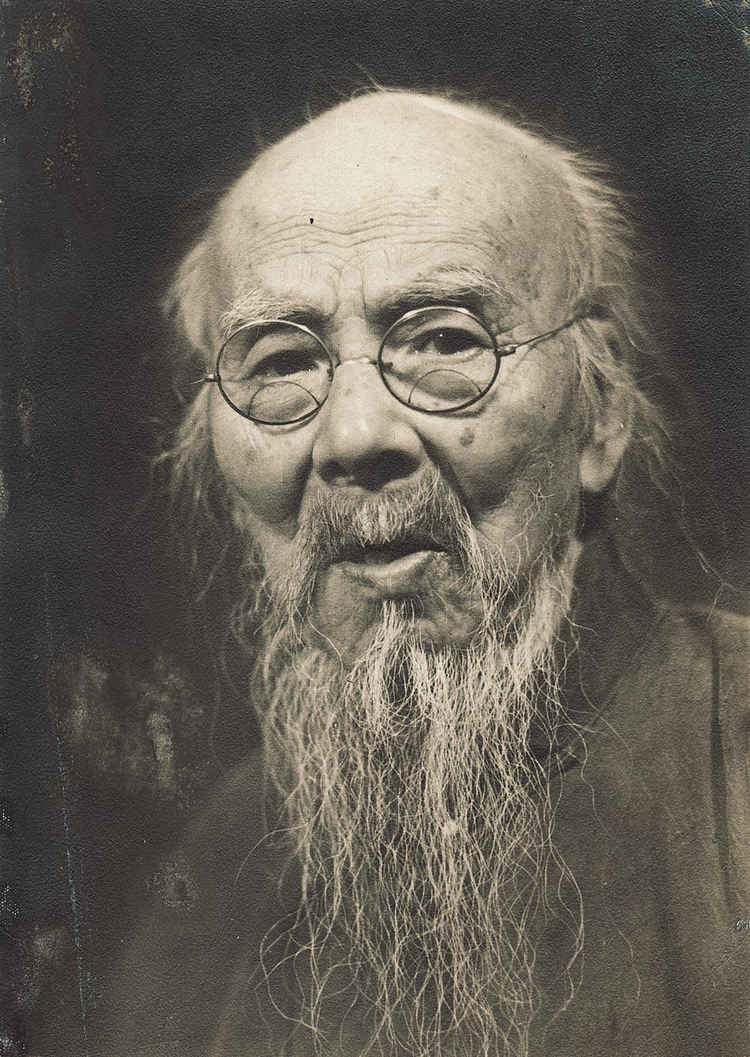

老师 | 齐白石 | 1864-1957年 | 齐白石年少时曾学习过木工,画像,诗文书画。绘画风格为大写意国画风格。一生中留下画作三万余幅、诗词三千余首、自述及其他文稿并手迹多卷。曾担任中央美术学院名誉教授、中央文史馆研究馆员、中国人民对外文化协会理事、中国画院名誉院长、北京中国画研究会主席、全国美术家协会主席。1953年获得“人民艺术家”称号,1963年被世界和平理事会推举为世界文化名人。画作有《菜虾图》《兔子白菜》《红梅白菜》等。 |

老师 | 黄宾虹 | 1865-1955年 | 现代杰出国画大师,在中国近现代画坛中,黄宾虹是一位非常重要的画家,学者型艺术家。几十年来,黄宾虹的绘画一直受到美术界的广泛关注,影响着当今中国画坛。由于黄宾虹在美术史上的突出贡献,在他90岁寿辰的时候,被国家授予“中国人民优秀的画家”荣誉称号。著作有《浅绛山水图》《墨笔山水图》《设色山水图》等。 |

徒弟 | 刘汝阳 | 1940年- | 1965年毕业于中央美术学院,师从李可染学习山水画,曾为人民美术出版社编审,编辑室主任。现为中国美术家协会会员。画作包括《黄山玉屏楼》《湖畔金秋》等。 |

徒弟 | 傅以新 | 1943年- | 1966年毕业于中央美术学院中国画系,师从李可染、李苦禅、李斛、宗其香。先后任天津美术学院教授,中央民族大学艺术研究所教授,校学术委员会委员,中国美术家协会会员,中国书法家协会会员,李可染画院研究员,北京中山书画社副社长,担任过北京市政协委员。作品《故城夕照》入选第八届全国美展,出版有《傅以新水墨画选》《学院派书系——傅以新》等。 |

20世纪60年代初,由对景写生转向对景创作,完成了个人艺术面貌的塑造与展开,同时确定了20世纪下半叶中国山水画艺术的时代坐标。《国家文物局关于颁布1911年后已故书画等8类作品限制出境名家名单的通知》当中明确提出,李可染的作品严禁出境,体现出李可染作品的珍贵。

李可染多次深入大自然中去观察摹写,从写生中挖掘出逆光下景物的表现方案,创造出李可染式的逆光山水图式。前人画水往往通过空白表现,李可染通过长期的观察发现林荫下的小溪黝黑而有光泽,于是他打破了前人用空白表现水的方法,画出了黝黑而又光亮的水。这些都是他从长期的生活实践中总结的绘画技巧,这些技巧突破了绘画的传统表现手法。从这个意义上看,李可染对于中国画的艺术语言从古典到现代的转化起到关键作用。

李可染在跟随齐白石,黄宾虹老师学习十余年后,在继承传统艺术的基础上,外师造化、贴近生活、开拓创新,逐渐形成了“三位一体”的美术教育体系,其在艺术课程教学上的实验性拓展,师造化的现代教学转轨,都为当代院校书画教学革新奠定了科学的基石,对当代美术教育和书画艺术创作有重要的参考价值和意义。

李可染创作教学一生培养了许多学生,在他的影响之下,自然而然地形成了一个流派“苦学派”。“苦学派"成员都是李可染嫡传弟子,追随李可染凡数十年,师生同心协力,使李可染的个人风格山水画成为中央美术学院的学院派正宗,甚至成为现代中国山水画的顶峰和标准。对于李可染继承得最为直接的应属黄润华、张凭、李行简等老一辈画家,他们都是二十世纪五六十年代毕业于中央美术学院,直接受教于李可染先生。除了嫡传弟子之外,许多进入中央美术学院的部分学生都受到李可染的影响,以继承李可染的山水画思想为主要学习目标,使得李可染山水画的影响超越了苦学派的人群。非嫡传弟子学生的加入,使得苦学派扩展为李家山水群体,甚至从未进入中央美院研习山水画,院外研习李可染山水而卓有成就者,也可列入李家山水的群体。

1984年《江山无尽图》获第六届全国美术展览荣誉奖,艺术欣赏片《为祖国河山立传》参加由波兰主持的国际短片电影节,获国际银龙奖。

1987年7月,德意志民主共和国艺术科学院授予李可染通讯院士荣誉称号。

李可染艺术馆由李可染艺术馆新馆、李可染旧居和新建西跨院组成,总占地面积7.2亩(4810平方米),总建筑面积3029平方米。现为国家AAA级旅游景区、江苏省文物保护单位、江苏省爱国主义教育基地、江苏省社科普及示范基地、江苏省艺术人才培训中心徐州分中心,徐州市学校德育基地,新馆获2009年中国建筑学会创作大奖。

李可染故居(李可染旧居)位于江苏省徐州市云龙区广大北巷,建造于1922年,省级文物保护单位。1985年10月1日,修缮完成后,“李可染旧居”正式向社会开放。旧居占地300平方米,建筑面积为120平方米。其中,西屋是李可染先生的父亲李惠春、母亲和兄长李永平的居室;北屋是李可染先生的姐姐李萱、妹妹李永珍、李永淑、李畹、李娟的居室;南屋是李可染先生近30年的居住之地;东屋是李可染先生的弟弟李永祥(可鹏)的居室,也是李可染的会客室。实际上,这里经常成为李可染的同事、学生、艺术家等文艺界人士活动的中心,是当时徐州文艺界最为活跃的场所之一。

李可染艺术馆新馆自2007年建成开放后,展出李可染82年的艺术生活历程及他创作的艺术精品等。每年举办近30次美术书法摄影展及多场次艺术报告会。成为目前国内近30家名人纪念馆、艺术馆中规模、品味、档次领先的艺术馆,充分发挥了李可染这张文化名片对推动徐州文化强市建设的应有作用,实现了2007年以来历史上的最好发展时期。艺术馆现为江苏省爱国主义教育基地、江苏省社科普及示范基地等。

在李可染夫人邹佩珠女士的倡导下,由国务院批准,李可染艺术基金会于1998年11月18日正式成立。李可染艺术基金会以弘扬李可染的艺术精神和中华民族文化为宗旨;研究与传承李可染学术思想来推动民族文化发展。2007年是李可染先生诞辰一百周年,在一系列纪念活动中,除举办了“世纪可染-纪念李可染诞辰一百周年”大型展览,还邀请国内外学者共同参与学术研讨会,出版画册、系列理论丛书。

2023年4月1日,李可染艺术基金会理事长刘莹,党支部书记许传信、党支部成员马春林、赵炜, 李小可艺术工作室青年艺术家丁长林、刘秦州等来到八宝山革命公墓清明祭扫,共同缅怀李可染、邹佩珠、李小可先生。

李可染早年积极投身民族独立与人民解放事业,承担了作为艺术工作者的社会担当:在杭州参与“一八艺社”等进步学生运动,在家乡徐州、武汉等地创作的许多抗日宣传作品。

李可染晚年参加了许多公益活动:1988年捐赠画作《雨过泉声急》,其拍卖所得用于拯救世界名城威尼斯和修复中国长城。1989年捐助给中国艺术节基金会十万美金,促进中国艺术事业发展;捐赠人民币十万元给马海德基金会,为消灭麻风病贡献力量,此外,还多次资助少年儿童福利等各种社会慈善事业。

1989年底,82岁的国画大师李可染因病猝然辞世,留下大量绘画精品和藏品。李可染享誉盛名,画作价值非同凡响。因李可染未对财产进行分割,苏娥的子女与邹佩珠的子女对遗产分割产生矛盾。1991年,李可染的继承人共同签署遗产继承协议,后因种种问题闹到法院要求分割。按照原告李玉琴在起诉书中的说法,在1989年遗产清点时的数量与后续数量不匹配。而按照邹佩珠的说法,李可染作品的数量在根据协商分配后的数量是正确的。

除此之外,苏娥所生 4 个子女发现邹佩珠及弟弟李小可不征得其他共有权人同意,擅自拍卖或赠送李可染的作品。李可染基金会存在账目不清、暗箱操作等种种问题。在2005年和2006年,苏娥所生的4个子女多次向邹佩珠提出析产要求,但遭到邹佩珠的拒绝。于是,他们向北京市第一中级人民法院起诉,要求对李可染的遗产析产继承。家庭内部持续了两年的诉讼于2009年5月14日尘埃落定。北京市高院终审判决: 李可染先生的中国画作品108件、书法作品122件、速写9册、水彩画13件归夫人邹佩珠所有。第二天,89 岁高龄的邹佩珠将这些作品捐赠给了在筹建中的北京美术馆李可染艺术馆。

除了绘画,李可染擅长演奏二胡。做学生的时候,杨宝森曾劝李可染放弃去“杭州艺专”就读,和他拉琴,李可染不愿意。李可染曾在徐州新闻界陈肃仪等人筹办的“徐州民众教育馆京剧研究班”操琴,学名“洪顺”。

后来,李可染与许多同院邻居一起表演戏曲。除此之外,李可染也有不少京剧界的老朋友,甚至是亲戚,如尚和玉、俞振飞、萧长华、盖叫天。

李可染在陪都亲身经历过大轰炸。他在办事途中买了几本书,在防空警报拉响的时候,他跟随人们进入防空洞。虽然在离开时,手中的书全部丢失,但却意外地发现了一支毛笔。苦于没法找到主人,便带走了那支笔。李可染回到金刚坡后,用捡得的那支毛笔试纸,意外发现它很顺手,特别是画仕女。他把这支笔一直带在身边,后来抗战胜利,到北平教书时还带着。这支笔成为了李可染与重庆结缘的传奇之一。

经徐悲鸿推荐,李可染见到了心仪已久的齐白石,表达了自己想拜师求教的心情。当时,齐白石正在躺椅上养神。起初他还是半躺着看李可染的画作,看了两张以后,他已不由自主地坐了起来,再继续看,齐老大为震撼。因为李可染的画作与徐渭的作品一样,都是大写意,这给齐白石先生留下了深刻的印象。

李可染对拜师一事非常看重,认为拜师仪式必须郑重其事,所以拖了一段时间。齐白石却等不及了,有一次他问李可染“你愿不愿拜我为师?”李可染说:“您早就是我的老师了。”齐白石会错了意,心情郁闷,不时地和身边的护士说,“李可染这个年轻人,他不会拜我做老师的,他的成就,将来会很高。”李可染在不久之后听到了这番议论,他赶忙去见齐老,解释原因。齐老心直口快,连声说:“什么也不需要,什么也不需要。”李可染当天在齐老第三子齐子如的陪同下行弟子礼。此后,李可染便正式成为了齐白石的得意弟子,10年功夫,尽得齐师艺术精髓。

作品名称 | 创作时间 | 作品类型 | 尺寸 | 拍卖日期 | 拍卖公司 | 成交价 | 拍卖会 |

《榕湖夕照》 | 1963年 | 绘画 | 68×45.8cm | 2013年5月10日 | 中国嘉德 | 1150万 | 中国嘉德2013年春季拍卖会 |

《榕湖夕照》 | 1963年 | 绘画 | 68×45.8cm | 2017年6月15日 | 广东崇正 | 2185万 | 2017年春季拍卖会 国光·近现代书画 |

《秋山图》 | 1963年 | 绘画 | 68×45cm | 2018年7月4日 | 广东崇正 | 9200万 | 2018春季拍卖会 国光·近现代书画一 |

《万山红遍》 | 1964年 | 绘画 | 75.5×45.5 cm | 2015年11月15日 | 中国嘉德 | 1.84亿 | 中国嘉德2015秋季拍卖会 |

《阳朔碧莲峰》 | 1972年 | 绘画 | 67.5×44cm | 2007年9月15日 | 中国嘉德 | 268.8万 | 嘉德四季第11期 |

《行书毛主席词》 | 1975年 | 书法 | 119×45cm | 2018年7月4日 | 广东崇正 | 212.75万 | 2018春季拍卖会 国光·近现代书画一 |

《千岩竞秀万壑争流图》 | 1978年 | 绘画 | 180×97 cm | 2018年6月18日 | 中国嘉德 | 1.265亿 | 中国嘉德2018年春季拍卖会 |

《九牛图》 | 暂无 | 绘画 | 50.5×254.5cm | 2011年5月22日 | 中国嘉德 | 2415万 | 中国嘉德2011年春季拍卖会 |

《行书“艺宝”》 | 暂无 | 书法 | 32×65cm | 2022年9月27日 | 中国嘉德 | 5.75万 | 金秋文物艺术品拍卖月 嘉德四季第61期拍卖会 |

《行书“艺林集粹”》 | 暂无 | 书法 | 31×68cm | 2023年8月18日 | 中国嘉德 | 3.68万 | 818线上嘉年华·中国嘉德第48期文物艺术品线上拍卖会 |

《九藤书屋》 | 暂无 | 书法 | 33×118cm | 2015年6月4日( 时间顺延) | 北京保利 | 391万 | 北京保利2015春季拍卖会 |

2013年12月5日,《百年巨匠——李可染》在北京画院美术馆举行开机仪式。邹佩珠与《百年巨匠》出品人、总策划杨京岛开机揭幕。这部纪录片讲述了李可染的事迹,录制嘉宾包括李可染的亲戚与相关的艺术工作者。

齐白石题李可染《牧童双牛图》:“中国画后代高出上古者在乾嘉间,向后高手无多。至同光间,仅有赵撝叔,再后只有吴缶庐(吴昌硕)。缶庐去后约二十余年,画手如鳞,继缶庐者有李可染。”

老舍撰写《看画》一文,他评论:李可染笔下的人物是创造。李可染先生的人物画线条流畅,形象概括,每幅画都有着不同的意境,诗味很浓。

广州美术学院李公明教授说:“在新中国画改造过程中,李可染的写生山水和红色山水在这一新传统中所取得的成就是具有原创性意义的。”

中国美术馆馆长吴为山表示,“在群峰绵延、山高水长的中国画史上,李可染以其重、厚、苍、润、朴、浑的大气象,开创新的审美境界。墨染河山,巨峰独耸,为民族文化立碑。充分显示其天生的禀赋、厚积的学养、开阔的视野及其对时代精神的敏锐,对生活的温情。”

李可染的学生黄润华曾说:“李可染作为杰出的美术教育家,他不仅教技术,而且教艺术;不仅教艺术,而且教道路;不仅教道路,而且教做人;不仅言教,更重身教;既传道,又授业,又解惑”。

中国人民大学教授陈传席表示,李可染的画是当代一个高峰,但和前代比,他又是一个低峰,低峰成为当代的高峰,问题就有点严重。

四王,是指清朝初期以王时敏为首的四位著名画家:王时敏、王鉴、王原祁和王翚。

[b]师造化理论要求画家走进自然,体悟生命,并获得内心感受;是自然与情感的融合,是灵感获取的重要方式,也是发现自然规律,探究符合地貌特征的笔墨语言的主要方法。

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。