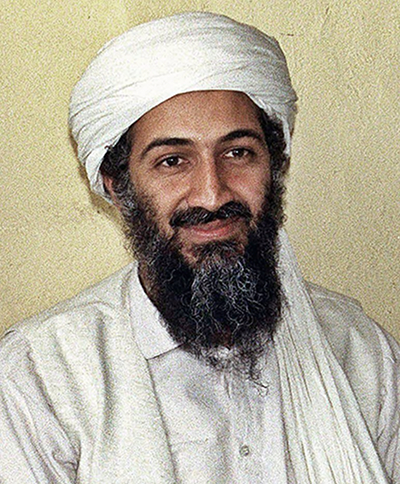

简介

拉登出生于沙特一个建筑业富商之家,其父穆罕默德·本·拉登是沙特建筑业大亨,家族与沙特王室关系密切。拉登早年在吉达求学,他在那里接受了中小学教育,其后进入阿卜杜拉国王科技大学(King Abdullah University of Science & Technology)学习经济和工商管理。毕业后,拉登做过工程师,并通过石油和建筑业赚取了大量财富。1979年,苏联入侵阿富汗后,拉登参加了美国支持的阿富汗“伊斯兰圣战组织”并与他人合建“圣战者服务中心”,以抵抗苏军入侵为已任。1988年,他在阿富汗创建了“基地”组织。次年,苏联从阿富汗撤军,拉登与其追随者们返回沙特。1990年海湾危机时,他因不满沙特邀请美国驻军而离开。海湾战争结束后,他又流亡到苏丹。由于他涉嫌暗中资助恐怖活动,沙特于1994年2月正式剥夺了他的公民资格。1996年,塔利班在阿富汗掌权后,他回到阿富汗,发展“基地”组织,并在此后涉嫌多起恐怖袭击事件。2001年,“9·11”恐怖袭击发生后,美国即认定拉登是头号嫌疑犯,并立刻发动以他和“基地”为目标的阿富汗战争,拉登成为美国反恐战略与反恐行动的头号目标,被悬赏2500万美元。但拉登行踪隐秘,美军在阿富汗和巴基斯坦的多次围捕与定点清除行动都未能成功。期间,拉登与其同伴向外界发布过60多条视频或音频信息。2007年9月,“9·11”事件6周年之际,拉登发表了一段视频,称美国尽管经济、军事实力强大,却依旧“脆弱”。2010年11月,美国通过线报推断拉登藏匿于巴基斯坦的阿伯塔巴德镇。2011年4月30日,时任美国总统奥巴马下令实施突袭行动,次日,拉登在美军巴基斯坦地面军事行动中被击毙。

拉登给美国造成了极大的恐惧,也带来了国际反恐形势的重大改变。拉登制造的9·11事件更凸显了恐怖主义,无论是作为一个符号,还是作为一种现象,拉登带来的巨大影响,使得恐怖主义有了巨大的冲击力,恐怖主义与反恐之间的斗争成为全球最为突出、最为重大的一个挑战。拉登死后,其影响力及全球恐怖主义并未消失,恐怖组织变得更加分散,更为本地化,“基地”组织因拉登的死亡丧失了影响力,但更多新崛起的恐怖组织填补了这一空白。

人物生平

早年生活

1957年3月10日,拉登出生于沙特阿拉伯的利雅得。他的父亲穆罕默德·本·拉登(Mohammed bin Laden)是一位与沙特王室关系密切的建筑大亨,母亲阿丽娅·甘耐姆(Hamida al-Attas)是叙利亚人。1959年,拉登的父母离婚,母亲获得了拉登的监护权,但他依然是父亲家中的一份子。1963年,拉登进入吉达的阿尔萨格模范学校(Al-Thager Model School)的小学部读书。1971年,他曾到英国牛津学习英语。1974年,拉登进入家族企业沙特本·拉登集团中做兼职工作。1976年,他到阿卜杜拉国王科技大学(King Abdullah University of Science & Technology)学习经济和工商管理。在此期间,中东的穆斯林世界兴起了一股被称为“萨尔瓦运动”的“伊斯兰复兴”思潮,此次思潮兴起的背景是第三次中东战争后,埃及、约旦和叙利亚在与以色列的战斗中节节败退,士气低下。1979年,拉登带着家人游历了英国和美国,他在美国见到了法学博士阿卜杜拉·阿扎姆(Abdullah Azzam),阿扎姆当时在美国巡回演讲,为圣战组织招兵买马。拉登和其商讨了自己在运动中可以担当的角色,并制定了相应的计划。

阿富汗战争

1979年12月26日,苏联入侵阿富汗。拉登将此次入侵视为对伊斯兰教的侵略行为,他开始会见阿富汗抵抗运动的领导人,并为抵抗运动筹资资金。拉登的朋友兼导师阿扎姆发布了召集青年奔赴阿富汗参战的“圣令”,拉登为阿扎姆的行动募集了数千万美元的资金。1980年起,拉登开始频繁前往巴基斯坦,为阿富汗运输物资,这使得拉登越来越繁忙,为此他决定从大学退学,尽管当时他只差一个学期就可以毕业。此后,拉登越来越多地参与进了支援阿富汗战争中,除了为阿富汗抵抗组织提供资金、物资和招募人手外,他还开始帮助阿富汗训练战士。1986年,拉登在阿富汗东部一个叫做贾吉的村庄附近建立起了他的第一个军事基地,这个被称为“狮子洞穴”的军事基地距离巴基斯坦边境仅有10英里(约16千米)。拉登经常穿越巴阿边境到阿富汗,并亲自带领军队与苏联进行斗争。拉登在阿富汗战争中所做出的贡献,使他在阿拉伯世界中获得了广泛的声誉。

1988年8月,拉登为了发展全球性的革命运动,成立了“基地军事组织”(后被简称为基地组织、基地)。由于拉登在阿拉伯世界的影响力,基地组织很容易就可以招募到人手。同年,拉登代替阿扎姆,成为了阿富汗人在巴基斯坦白沙瓦的领导者。1989年,苏联从阿富汗撤军后,拉登回到了沙特。同年,阿扎姆被汽车炸弹炸死,拉登毫无争议地成为了阿拉伯战士的领导者。

海湾战争

1990年8月2日,为解决国家债务问题,萨达姆命令伊拉克军队攻入科威特,海湾危机爆发。事件发生后,拉登主动找到沙特王室,自愿提供军事援助和圣战战士去抵抗并击退萨达姆。但政府拒绝了他的要求,并同意美国组成多国联盟,其中也包括许多穆斯林国家,来一同抗击萨达姆。拉登对此感到愤怒,他开始公开演讲或发表文章,反对沙特政权。沙特政府尝试与拉登议和,让他停止对王室的批评和攻击以及军事行动,但没有结果。于是沙特政府限制了拉登的自由,命令他不准离开沙特。

1991年,由美国领导的多国联盟加入了海湾战争。随后,美国在沙特建立了永久性的军事基地,拉登和国内的一些公众人物均公开反对美军长期驻扎在伊斯兰教的两个圣地——麦加和麦地那。同年,拉登假借前往巴基斯坦关闭当地公司离开了沙特,他在年底定居在了苏丹。在得到苏丹政府的同意后,拉登开始在苏丹广泛开展生意。同时,他开始带领更多居住在巴基斯坦的阿富汗战士到苏丹,一边经营企业,另一边继续建设基地组织。

恐怖活动

早期活动

1990年代初,拉登和他的基地组织开始计划使用暴力手段,来对抗美国在穆斯林世界的威胁。拉登公开赞扬其他团体对美国人的袭击,包括1993年纽约世贸中心爆炸案。1993年10月,美军在索马里首都摩加迪沙进行人道主义行动时遭遇伏击,18名美国士兵死亡。袭击发生后,拉登和他的士兵宣布对此次袭击负责,并嘲笑了美军在遭遇伏击后就从索马里撤退的懦弱举动。1994年,由于他涉嫌暗中资助恐怖活动,沙特政府撤销了拉登的沙特公民身份,家族兄弟与他断绝关系,他在沙特的银行账户亦被冻结。同年,苏丹政府授予了拉登及其家人苏丹公民身份,并向他们发放了苏丹护照。

1995年,拉登向沙特国王法赫德(Fahd Bin Abdul Aziz Al-Saud)写了一封公开信。在信中,他号召对仍然驻扎在沙特的美国军队发起攻击。同年6月26日,拉登的基地组织与其他两个伊斯兰教组织联手,试图在埃及总统胡尼斯·穆巴拉克(Muhammed Hosni Mubarak)出席在埃塞俄比亚“非洲统一组织”会议时刺杀他。刺杀行动失败,并导致埃及、沙特和美国向苏丹政府施压,要求其驱逐拉登和其他伊斯兰组织出境。1996年5月,迫于国际压力,苏丹政府将拉登及其同伴驱逐出境。

组织扩张

1996年,塔利班在阿富汗掌权,拉登在被苏丹政府驱逐后返回阿富汗。在阿富汗,他得到了塔利班民兵的保护。同年晚些时候,拉登发布了《圣战宣言》,宣言概括了他的势力网的目的。他号召要将沙特政府赶下台,使伊斯兰教圣地不再受到外国人的打扰,支持所有伊斯兰革命组织,并将美国政府赶出阿拉伯半岛。在阿富汗,拉登的“基地”组织开始扩张。调查本拉登势力的作家福登说,这个组织的成员多达五千人,分布在大约25个国家。福登说:““基地”组织是一个非常松散的联络网,由士兵、受过训练的爆破专家以及各种支援者组成,包括一些财务提供者。他们接受本拉登的指示。尽管这个网络似乎有许多层级的指挥,以及一个架构,但是情报机构很难破获它。”这个网络使本拉登得以置身于任何暴力活动之外,但他一直是一个挂名的首脑。

1998年5月,拉登表示,美国陷入黑暗的一天将会很快到来,不久将有震惊世界的暴力事件发生。时隔不久,同年8月7日,美国驻肯尼亚和坦桑尼亚大使馆同时遭到炸弹袭击,肯尼亚死亡人数为213人,其中包括12名美国人,超过4500人受伤。坦桑尼亚死亡11人,受伤85人,受害者无美国人。美国称本拉登参与策划了1998年的使馆爆炸案,悬赏500万美元捉拿拉登,并动用巡航导弹对拉登穴居的阿富汗山区进行轰炸,但并未获得成功。2000年10月12日,“基地”组织策划了对美国海军“科尔”号驱逐舰爆炸袭击事件,袭击共造成17名水兵死亡,超过40人受伤。

9·11恐袭

2001年9月11日,19名“基地”组织恐怖分子劫持了4架美国客机,并驾驶这4架飞机撞向了预定的目标,其中两架撞坍了纽约世贸中心“双子大厦”,一架撞毁华盛顿五角大楼的一角,一架坠毁,这一震惊世界的系列袭击导致3000多人死亡及数千亿美元经济损失。“9·11”恐怖袭击后两天,美国即认定拉登是头号嫌疑犯,并立刻发动以他和“基地”为目标的入侵阿富汗战争,塔利班政权垮台,基地组织几乎被夷为平地,拉登与其部下躲藏到了托拉博拉山区,随后逃往巴基斯坦。此后几年,拉登销声匿迹,美军在阿富汗和巴基斯坦的多次围捕与定点清除行动都未能成功。在逃亡期间,拉登不定期发布音视频信息,并多次号召极端分子继续对美英等国进行更多的恐怖袭击。2004年10月29日,卡塔尔半岛电视台播放了拉登的一段录像,他在讲话中首次公开承认是他下令发动9·11袭击。不过,他没有像以往一样威胁对美国发动更多的袭击,反而主动向美国人民谈起了“和解”的办法:停止威胁穆斯林的安全以换取自身安全。

拉登之死

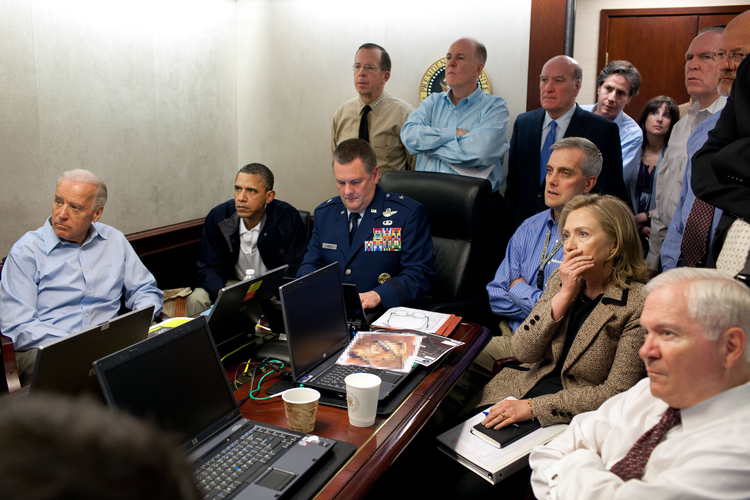

2004年底,拉登的同伴阿沙德卡汗和他的弟弟阿克巴尔,在巴基斯坦首都伊斯兰堡附近的阿伯塔巴德镇买下了一片土地,并在这片地上建了一座占地约3500多平方米的院落,拉登于2006年初搬到了这里。2010年8月,美国情报人员发现了拉登的亲信居住在这座房子中,通过这层关系,美国中央情报局分析人员推断拉登就隐藏其中。时任美国总统奥巴马在获知拉登就在这处院落的确切情报后,于2011年4月30日下令实施突袭行动。5月1日清晨,美国中央情报局准军事部队与美国海军精锐部队第六海豹突击队乘坐直升机联手执行了此次突袭任务,拉登头部中弹当场死亡外,他的尸体在突袭现场被辨认出来,被美军带出巴基斯坦进行检查和DNA鉴定,不久后被海葬。在确认本拉登死亡数小时后,奥巴马在电视讲话中宣布了这一消息。

各方反应

中国

2011年5月2日,中国外交部发言人姜瑜2日就“基地”组织领导人本·拉登在巴基斯坦被击毙事答记者问。姜瑜称,本·拉登被击毙是国际反恐斗争的重要事件和积极进展。她说,恐怖主义是国际社会公敌。中国也是恐怖主义的受害者。中国历来反对一切形式的恐怖主义,并积极参与国际反恐斗争。中方主张,国际社会应进一步加强合作,共同打击恐怖主义。中方认为,反恐应标本兼治,努力消除恐怖主义滋生的土壤。

美国

时任美国总统奥巴马表示,“这个晚上,让我们对那些因‘基地’恐怖分子而失去亲人至爱的家庭说,正义终于得到了伸张。”美国前总统小布什闻讯后发表声明,将这一事态发展称为“重大成就”,“反恐战争仍将继续,今晚美国发出了明白无误的信息:无论耗时多长,正义终将得到伸张。”

美国前总统小布什(George Walker Bush)称,这具历史意义的成就是美国的一大胜利,同时对世界寻求和平,以及那些在9•11事件中失去亲人的人都是一个胜利。

美国前总统克林顿(William Jefferson Clinton)称,(拉登之死)不仅仅对9•11事件遇难者家属以及遭受基地组织其它袭击而遇害的亲属而言,还有对全世界所有想为我们的孩子们建造一个和平、自由与合作的将来的人而言,这是一个非常重要的时刻。

在美国民间,从首都华盛顿到纽约世贸遗址,许多美国民众闻讯后走上街头庆祝。在洛杉矶,一些仍在营业的咖啡馆、快餐店里,人们大多在议论本·拉登的死讯,几乎每一台电视机都在播放这一重大新闻。洛杉矶专栏作家刘易斯·维加说:“今天,世界上每一个爱好自由的人都会高兴,不是因为一个血债累累的人死去了,而是因为正义最终取得了胜利。”

俄罗斯

俄罗斯外交部于2011年5月3日发表声明说,“基地”组织领导人本·拉登被击毙是世界反恐斗争中一个标志性的时刻。美国在这次行动中取得的成功以及俄罗斯在北高加索的反恐成绩都说明,恐怖主义永远没有前途。在“9·11”事件10周年来临前夕,本·拉登被击毙这一事件是个重要的象征,具有长期的现实意义。

阿富汗

2011年5月2日,阿富汗总统卡尔扎伊(Hamid Karzai)发表讲话称,正在阿富汗境内活跃的塔利班分子应吸取拉登之死的教训,立即停止从事恐怖活动。在被问及“对本-拉登在巴基斯坦被美军击毙有何看法”时,卡尔扎伊在新闻发布会上指出:“我们呼吁塔利班分子从昨天发生的事情中吸取教训,停止顽抗。”卡尔扎伊还说:“塔利班分子们,请回到你们的祖国、停止战斗并放下那些外国人交给你们的武器。”

巴基斯坦

巴基斯坦外交部表示,拉登之死表明了包括巴基斯坦在内的国际社会对战胜恐怖主义的决心。巴总理吉拉尼(Yousuf Raza Gillani)表示,杀死拉登是全球反恐的重大胜利。自“9·11”事件以来,已有3万多巴平民在恐怖袭击中丧生,而5000多名巴军警为打击恐怖主义付出了生命。从这个角度说,“基地”头目被杀的确是一条喜讯。

基地组织与塔利班

2011年5月3日,“基地”组织以及巴基斯坦、阿富汗的塔利班组织都已发言称,要为“基地”组织最高头目人物本·拉登报仇。阿富汗塔利班发言人说,他们发起报复攻击的首要目标,将是巴基斯坦政府官员,包括总统、总理及陆军参谋长。第二个攻击目标,将会是美国。

伊斯兰论坛

2011年5月2日,伊斯兰武装分子纷纷在伊斯兰论坛上表示不相信拉登已死,将等待基地组织官方消息来源对此进行核实,并称即便拉登真的被打死,圣战也会继续,同时威胁将发动报复性袭击。

联合国

2011年5月2日,联合国安理会发表声明称对基地组织领导人本·拉登被美军消灭表示欢迎。15位安理会成员国同意发表的声明称,头号恐怖分子被消灭是反恐行动的一个“转折事件”。声明还呼吁各国保持警惕并积极合作,将恐怖行动的执行者、组织者和支持者绳之以法。安理会声明强调,不论出于何种原因和困难都无法认同“夺走无辜者生命”是无罪的。联合国秘书长潘基文表示,对于国际恐怖主义的头号主谋进行了“司法审判”感到轻松。他号召在本·拉登被击毙的这一天纪念恐怖行动的遇难者。

欧盟

2011年5月2日,欧盟称奥萨马·本·拉登的死在消灭恐怖主义的战斗中是一个“主要成果”,使得世界成为一个“更安全的地方”。欧盟主席范龙佩和欧盟委员会主席巴罗佐在一份联合声明中称,本·拉登的死“在我们消灭世界恐怖主义的努力过程中是一个主要成果。”“他的死让世界变得更加安全,也证明像他这样的罪犯不会不受到惩罚。”声明还称,在打击全球极端主义势力和营造和平繁荣与安全的世界过程中,欧盟将与美国、穆斯林世界的朋友以及国际伙伴肩并肩共同努力。

英国

英国首相卡梅伦(David William Donald Cameron)对奥萨马·本·拉登的死讯表示欢迎,称这将为“全世界的人们带来宽慰”。

思想主张

库特卜主义

库特卜主义源于当代伊斯兰原教旨主义思想家和理论家赛义德·库特卜(Sayyid Qutb,1906年10月9日—1966年8月29日),他也是埃及“穆斯林兄弟会”的领袖,库特卜主张建立一个不受污染和完全按照伊斯兰方式和标准的社会,并提出穆斯林要用行动向“贾希利叶”(Jahiliyyah)进行战斗。

拉登对“库特卜主义”中的圣战理论进行了简化。库特卜认为圣战是一种渐进性过程,其内容包含和平宣教、有限战争和无限战争。拉登则以实践说明圣战就是一种牺牲,一种通过发动针对平民的杀伤性袭击而在社会中引发恐慌,进而利用恐慌赶走西方思想影响,推广伊斯兰教义的终极关怀和伊斯兰教法。拉登的苦修主义和奉献精神增强了其思想的感召力,使其残忍的“自杀性袭击行为”被披上了看似高尚的外衣。

依照伊斯兰教法和“真主主权”理念构建国家是“库特卜主义”的核心内容,也是拉登的终极理想。拉登认为塔利班领导下的阿富汗是其“唯一的理想国”,值得自己和基地组织成员用生命去捍卫及推广。拉登反对“阿拉伯民族主义”,反对“社会主义”,反对西方民主。作为虔诚的逊尼派信徒,他也反对什叶派和伊朗霍梅尼主义。这些思想与一部分伊斯兰国家尤其是海湾国家青年的心理状态相符,他们长期浸染宗教思想,普遍认为国内现政权过于软弱,许多人反对美国霸权,对社会主义存有成见。

策划恐袭

自1990年代初,拉登和他的基地组织开始使用暴力手段对抗美国,针对美国的恐怖袭击事件,几乎所有都与本.拉登有着直接或间接的关系。

也门旅馆爆炸案。1992年12月29日,美军驻也门共和国亚丁市的一处旅馆发生爆炸事件。美军没有伤亡,但两名澳大利亚籍游客却不幸遇难。结果两名曾在阿富汗接受过训练的也门穆斯林战士被捕,美国中情局认为这是第一起涉嫌本.拉登参与其中的案件。

美国世贸中心爆炸案。1993年2月26日,在世界贸易中心大厦的地下停车场中,一辆汽车被引爆。导致6人死亡,1000人余人受伤。最终有6人被逮捕,其中包括此次事件的主要策划者,拉登的密友罗密兹.亚塞弗。最终,亚塞弗因策划世贸中心爆炸事件和计划乘坐携带有炸弹的航班逃离东海岸而被判处240年徒刑。美国认为,亚塞弗原本从巴基斯坦引渡至美,并一直同拉登保持着密切的联系。

1993年6月:谋杀约旦王储阿卜杜勒未遂。

1995年11月:驻巴基斯坦埃及使馆爆炸案。17人丧生。

宰赫兰美空军住所爆炸案。1996年6月25日,在沙特东部石油城市宰赫兰郊区的美国军事基地,一辆载满炸药的卡车发生爆炸,造成19名美国士兵死亡,近400人受伤。

1997年:开罗外国旅游者客车爆炸案。

东非美国使馆爆炸案。1998年8月7日,美国驻东非坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆和肯尼亚首都内罗毕的大使馆几乎同时遭遇汽车炸弹袭击。共造成224人不幸遇难,超过4500人受伤。这起案件被认为是由拉登领导的基地组织的当地成员所为,同时,也第一次引起了世人对本·拉登和“基地”的注意。

也门美国“科尔”军舰爆炸案。2000年10月,停泊在也门亚丁港的美国“科尔号”驱逐舰遭到1艘满载烈性炸药船只的袭击,致使17名美国士兵死亡。2007年3月,被关押在古巴关塔那摩美军基地的“基地”组织骨干瓦利德·本·阿塔什承认,他策划了2000年美国“科尔号”驱逐舰爆炸案。

“9·11”事件。2001年9月11日晨,19名劫机者劫持了四架客机。上午8:46,美航11号班机撞向世贸中心北座大楼,联合航空175号班机于9:03冲向南座大楼。9:37,美航77号班机撞入五角大楼。第四架飞机于10:03在宾夕法尼亚州坠毁。5月23日,基地组织公布了一段据称是拉登的讲话录音说,是他指挥19人实施了911袭击。

人物事件

曾师从台湾柔道名师

2011年5月6日,拉登被美军狙杀后,曾旅居中东的中国台湾柔道教练吴正明拿出照片、影片等,表示自己曾经教过24岁时的本拉登。吴正明称,本拉登身高190多厘米,他曾建议本拉登不适合学柔道,应该去练跆拳道。而本拉登只来上过几堂课,印象中他的家境不错,教养很好。他还说,911事件后他曾回到中东,学生告诉他这个本拉登成了当地英雄,他才知道这个瘦瘦高高、当年看起来斯文有礼的学生是头号恐怖分子。

遗体之谜

2011年5月2日,拉登的遗体被空运到美军位于北阿拉伯海的“卡尔·文森”号航空母舰。在舰上,美国官员为拉登举办了伊斯兰葬礼仪式,然后将遗体装进一个坠有重物的袋中投入海里。葬礼于美国东部时间2日凌晨1点10分开始,凌晨2点结束。依照伊斯兰教的风俗与传统,葬礼在拉登死后24小时内完成,拉登的最终安息之地是北阿拉伯海域。但2012年3月5日,维基揭秘网发布信息称,拉登的遗体并没有被扔进大海,而是被秘密运送到美国。该网站援引黑客从美国专门提供情报和间谍服务的私人企业战略预测公司得到的资料,其中战略预测公司副总裁弗雷德·伯顿发送的一封在拉登被击毙数小时后的邮件写道,“据悉,遗体现在我们手中。感谢上帝。”25分钟后,出现了另一封主题为“遗体由CIA飞机运往多佛DE”的邮件,显然它指的是美国中央情报局的飞机在秘密运送本·拉登的遗体。多佛DE指的是特拉华州的多佛基地,是一个重要的空军基地,距离华盛顿只有175公里。

个人生活

个人爱好

少年时期的拉登爱好广泛,他喜欢爬山、踢球和骑马。拉登的童年伙伴卡里德·巴塔尔菲表示,拉登的足球技术在同伴中一直处于上等水平。拉登还喜欢看西方电影,也喜欢看有关空手道题材的电影,李小龙是他非常喜欢的演员。拉登厌恶现代化设备,随着后代越来越多,拉登对家人的管制也日益“纪律严明”起来,他禁止家人使用现代化设施如家用电器,他的第4个儿子奥马尔称,拉登不允许孩子们打开空调,也不允许妻子使用冰箱。虽然如此,但拉登自己却嗜好开快车,他曾购买过快艇,并拥有至少一辆金色奔驰车。拉登的前妻纳伊瓦(Najwa)表示,拉登经常在沙漠中飙车。此外,拉登还热爱农业,前妻称他“最喜欢的事情是在地里干活”,希望种植“最好的玉米和最大的向日葵”。拉登爱吃水果,特别是芒果,可谓其心头好。他最爱吃的菜肴是酿馅西葫芦,喝茶时会加2份糖。

拉登死后,美军在他的住所缴获了5台电脑、10个硬盘和100多个存储设备。2017年11月1日,美国中央情报局(CIA)在其官网上放出了近47万份来自本·拉登电脑的文件,其中绝大部分内容是电影、动画片和游戏。从电影内容来看,拉登拉登最喜欢是好莱坞电影,如《小蚁雄兵》《蝙蝠侠:哥谭骑士》《赛车总动员》《冰川时代3》《三个火枪手》和《憨豆先生》等,另外还有动画片和游戏改编的动画电影:《猫和老鼠》《最终幻想7:圣子降临》《生化危机》《鬼泣》《火影忍者》《名侦探柯南》,以及中国香港导演林超贤指导的武侠动画《风云决》。拉登还喜欢收藏纪录片,其中还包括关于自己的记录片。此外,CIA含蓄地表示,本·拉登的电脑里还有不少“限制级”视频资料。

家庭情况

大学时期,拉登和同学贾迈尔谈论一夫多妻制,认为父辈的婚姻是错误的———不停的结婚、离婚。他认为一夫多妻制是解决社会问题的一个方式,尤其是社会上的女性比男性人数更多的时候。拉登决定自己要一夫多妻,并树立楷模,以便让更多的女人可以风光出嫁。拉登一生有过多次婚姻,并育有几十个孩子。

婚姻

他的第一位妻子名为纳伊瓦·甘耐姆(Najwa Ghanem),她是叙利亚人,同时也是拉登舅舅的女儿,即拉登的表妹。1974年,纳伊瓦同拉登结婚,结婚时纳伊瓦15岁,拉登17岁,婚后两人共育有11个孩子。拉登流亡之际,她也跟随拉登从沙特到苏丹,又迁到阿富汗。2001年9月,纳伊瓦离开了拉登,回到叙利亚生活。2009年,纳伊瓦与四子奥马尔同美国知名女作者简·萨森合著出版了讲述拉登生活的传记《本·拉登传——一个恐怖大亨的隐秘人生》(Growing Up bin Laden)。

1983年,拉登同第二位妻子赫蒂彻·沙里夫(Khadijah Sharif)结婚,她比拉登大9岁,其家人都是伊斯兰教先知穆罕穆德的后裔。赫蒂彻是一名受过高等教育的妇女,在同拉登结婚之前是一名教师,她与拉登共育有三个孩子。在苏丹生活时期,赫蒂彻向拉登提出了离婚,曾担任拉登贴身保镖的阿布·扬德尔表示,赫蒂彻因不堪忍受颠沛流离之苦而与拉登离婚,拉登同意了妻子的要求,赫蒂彻后来回到了沙特居住。

拉登的第三位妻子名为哈丽雅·萨巴(Khairiah Saber),哈丽雅一家也是先知穆罕穆德的后裔,她比拉登大7岁。婚前,哈丽雅是儿童心理学方面的教授。在拉登第一任妻子纳伊瓦的安排下,哈丽雅于1985年同拉登结婚。婚后,两人育有一子,名为哈姆扎。在苏丹时期,她经常前往沙特继续她的教学。拉登死后,哈丽雅被巴基斯坦安全部门拘禁,2012年4月刑满后被驱逐至沙特。

西哈姆·萨巴(Siham Sabar)是拉登的第四位妻子,西哈姆同样是先知穆罕穆德的后裔。同哈丽雅一样,西哈姆也受到良好的教育,是阿拉伯语的教授。西哈姆于1987年同拉登结婚,两人育有三个女儿和一个儿子。在苏丹时期,西哈姆也如同哈丽雅一样,通勤回沙特工作。拉登死后,西哈姆被巴基斯坦安全部门拘禁,之后返回沙特。此外,在苏丹时,拉登的第二位妻子与他离婚后,拉登曾在苏丹首都喀土穆举行了自己的第五次婚礼,但此次婚姻在两天内便取消了。

2000年,拉登同一位名为阿玛尔·阿尔萨达哈(Amal Ahmed Abdulfattah)的女性结婚,由于之前的一次婚姻取消,阿玛尔实际上是拉登的第五位妻子。阿玛尔来自于也门,在嫁给拉登时大约是13或14岁。婚后两人育有一女,名为萨菲亚。在2002年接受采访时,阿玛尔称她在9·11袭击后离开阿富汗并回到了也门。2011年5月2日,美军突袭拉登之时,阿玛尔受了伤,其在刑满后亦被驱逐回沙特。

后代

奥马尔·本·拉登(Omar bin Laden)是拉登与第一任妻子纳伊瓦的第四个孩子,他于1981年出生于吉达,奥马尔最强烈反对拉登和圣战的人,并期望通过组织和平运动来反对父亲的暴力活动。2001年,奥马尔离开了阿富汗,返回了沙特。2009年,奥马尔与母亲及美国知名女作者简·萨森合著出版了讲述拉登生活的传记《本·拉登传——一个恐怖大亨的隐秘人生》。2011年4月,奥马尔表示,美国前总统小布什曾于2009年1月邀请他去白宫,试图从他口中探寻其父亲的藏身之处。奥马尔称:“我告诉白宫的官员们,我谢谢他们的邀请和好意,但是却帮不上任何忙。本·拉登是我的父亲。作为儿子,我必须深爱和尊重我的父亲。”奥马尔坦言,自己和父亲失去联系已经长达10年,压根不知道父亲的音讯。拉登死后,奥马尔发表声明谴责美国部队士兵击毙本拉登的行为系“犯罪”,质疑美军为何不活捉本拉登,她还要求巴基斯坦方面尽快释放本拉登妻子和多名子女。

哈姆扎·本·拉登(Hamza bin Laden)是拉登与第三任妻子哈丽雅·萨巴的儿子,深受拉登喜爱,并被作为“基地”组织的“接班人”培养。哈姆扎在很小的时候,就开始参与“基地”组织的袭击行动。2015年开始,哈姆扎多次发布视频、音频信息,呼吁支持者发动对美国及其西方盟友的袭击。2015年8月,哈姆扎在互联网上发布音频信息,呼吁叙利亚的“圣战士”团结起来,称他们在叙利亚的战斗为“解放巴勒斯坦”铺平了道路。次年,哈姆扎再次发布信息,呼吁他的追随者们“推翻沙特阿拉伯王室的统治”。 2016年7月,哈姆扎在一篇名为“我们都是奥萨马”的音频中表示:“为了回应美国对巴勒斯坦、阿富汗、叙利亚人民的压迫,我们将继续打击美国并瞄准美国。” 此外,哈姆扎还公开发声,要求追随者们对英国、法国、以色列等国家发动袭击。2017年1月,哈姆扎被美国列为“特别指定的全球恐怖分子”。2019年9月14日,时任美国总统特朗普发表声明说,哈姆扎在美国在阿富汗和巴基斯坦地区发动的一次反恐行动中被击毙,但他未透露哈姆扎被击毙的具体日期和地点。

人物影响

生前

在拉登之前,恐怖主义通常是国家发起,但拉登却是一名资助国家的恐怖主义分子。1996年至2001年的5年间,拉登使“基地”组织这一跨国组织得以向全球输出恐怖主义。“911”事件后,全球一直担心恐怖主义会对世界造成毁灭性打击。各国政府纷纷投入大量经费应对恐怖威胁,各国民众也是“谈恐色变”。对于美国而言,拉登甚至在一定程度上影响了美国发动阿富汗战争和伊拉克战争,使美国在“9·11”后的十年将战略重心调往反恐,忽视了国内问题和新兴市场国家崛起带来的严峻挑战。美国战略国际研究中心高级研究员托马斯·桑德森称:“他事实上能够影响美国的部分外交政策和国内政策。他在美国国内引发某种程度的歇斯底里与恐惧,并为进攻伊拉克提供了部分借口。”

死后

“9·11”后,在以美国为首的多国联合打击之下,“基地”组织作为一种网络化组织已经被严重摧毁,其组织结构在很大程度上已实现了“去拉登化”、“去中心化”。多年来,拉登的影响主要体现在精神层面,对恐怖活动的实质性领导地位早已式微,其在组织中具有象征意义的领袖角色远高于实际领导角色。但在另一方面,拉登之死让基地组织丧失了领导全球恐怖主义的权威,其资金募集能力会大受影响。失去基地组织的“核心领导”,“恐怖主义全球联盟”将开始缓慢瓦解。因此,拉登的死标志着全球范围内的“反恐战争”进入了一个新时期,但拉登之死并不意味着恐怖主义没有了滋生的土壤,造成恐怖主义的诸多因素也不是一个拉登之死便能被消灭掉的。

人物评价

“他(拉登)是一个充满恨意的人,他是一个对无辜平民宣战的人,他是不在乎伤及妇女和孩子的人。他对自由充满了仇恨”,“他是一个恶魔,他的心中充满了邪恶的阴谋。我认为,没有任何宗教教义能为拉登的野心辩护。伊斯兰教推崇的是爱,而不是恨。”(前美国总统乔治·沃克·布什)

拉登来自阿拉伯世界,他反美反西方,但这并不代表他在阿拉伯世界信众广泛,也不代表他在实现阿拉伯的福祉。实际上,很多加入塔利班的是贫困百姓,他们并非是为了圣战,而是希冀通过参加塔利班来改善生活。而在基地组织的老巢、塔利班所控制的区域,多年来民不聊生。(央视网评)

“他(拉登)是一个非常好的孩子,直到在20岁他遇到了一些给他洗脑的人。你可以称之为邪教,我总是告诉他远离他们,他永远不会向我承认他在做什么,因为他非常爱我。”(拉登的母亲加尼姆,Alia Ghanem)

拉登肆意曲解和歪曲伊斯兰教的信仰体系,把一切问题都简化为宗教问题,并大肆煽动宗教狂热。本·拉登在阐释反美、反以色列立场的过程中,把人类世界简单地区分为伊斯兰世界与非伊斯兰世界,把人类简单区分为穆斯林与非穆斯林,将这种黑白分明的区分标准用于对国际事务的判断,必然会引起极度的混乱。(上海外国语大学中东研究所所长、教授刘中民)

相关作品

名称 | 类型 | 年份 |

奥萨姆·本·拉登在哪里?(Where in the World Is Osama Bin Laden?) | 纪录片 | 2008 |

本拉登之死(Panorama: The Death of Bin Laden) | 纪录片 | 2011 |

追猎本拉登(Bin Laden: Shoot to Kill) | 纪录片 | 2011 |

追杀本拉登(The Hunt for Bin Laden) | 纪录片 | 2012 |

海豹六队:突袭奥萨马本拉登(Seal Team 6: The Raid on Osama Bin Laden) | 电影 | 2012 |

猎杀本·拉登(Zero Dark Thirty) | 电影 | 2012 |

僵尸本拉登(Osombie) | 电影 | 2012 |

注释

[a]9·11事件发生后,广播电视媒体根据英语发音突击译成“拉登”,而在阿拉伯语系中并没有“登”这个音节,正确发音是“丹”,整个名字当为“本·拉丹”但由于恐怖袭击事件造成的巨大影响,这一错译也迅速占据了主流,并成为了约定俗成的用法

[b]根据拉登第一任妻子纳伊瓦与四子奥马尔所写的拉登传记所述,拉登为参与阿富汗战争,在距毕业只剩一个学期时退学

[c]阿拉伯人只有名而没有姓,“本”(bin)寓意为“某人之子”,常见的名字结构是“本人名·父名·祖父名·曾祖父名”,拉登的全名也是其祖传四代名字的组合,意为“拉登之子阿瓦德之子穆罕默德之子奥萨马”,因此拉登的实际名字应是“奥萨马”或“奥萨马·本·拉登”

[d]“贾希利叶”一词原指伊斯兰教诞生前的“蒙昧状态”,这里被库特卜用来表述一切不符合伊斯兰教的事物和行为