简介

张桃芳1951年3月加入中国人民解放军,1952年9月参加志愿军进入朝鲜战场,1953年1月29日参加狙击小组。张桃芳在32天内以436发子弹击毙214名敌人,创造了中国人民志愿军在朝鲜战场上冷枪杀敌的最高纪录。

1953年,志愿军总部为张桃芳荣记特等功并授予“二级狙击英雄”荣誉称号,朝鲜最高人民会议常务委员会授予他“一级国旗勋章”。

人物生平

张桃芳,1951年3月加入中国人民解放军,入伍后曾接受过近两个月的射击训练,1952年9月参加志愿军进入朝鲜战场,他所在的24军72师第214团一开始驻防在朝鲜的战略要地元山。

1953年1月,张桃芳来到上甘岭阵地的前沿——597.9高地,但他的第一战却空手而归。1953年1月29日第一次参战,连放12枪却未伤一敌,还差一点儿被敌人冷炮炸伤。他经过分析总结,很快就进入角色,第二天就击毙1名美军。随着实战经验的不断积累,他的杀敌数字也与日俱增,2月15日他以9发枪弹消灭了7个敌人,超过了战友们的记录,并荣立三等功一次。此后,张桃芳越战越勇,第40天时便以耗弹240发毙敌71名的战绩成为全连第一号狙击手。当他毙敌113名时,连里选送他到射击训练班深造,回到前线后更是一发不可收拾,每次出战均有斩获。他从1月29日开始参加狙击小组,到5月25日为止,时间不到4个月,除去集训、开会等活动外,实际参战时间只有32天,累计耗弹442发,毙敌214名,创下了志愿军狙击手单人最高战绩;他还在一天内击毙两个800米开外的敌人,创下最远射杀纪录,这几乎是“水连珠”的射程极限。

1953年5月26日,张桃芳归国参加青年团全国第二次代表大会,当他再次归队时,朝鲜停战协议已签字生效。1954年,张桃芳报名参加了志愿军战斗机飞行员,后来他以优异的成绩成功入选,成为新中国第一代战斗机飞行员,以后他基本上没再拿枪。退役后,他在潍坊空军某师任政治教导员。

1985年6月,张桃芳退休后就住在军休所,有空时就负责一些革命历史宣传工作,或受邀到学校给学生讲讲课。

2007年10月29日,张桃芳在潍坊市第一军休所逝世,享年77岁。

人物故事

天生的神枪手

张桃芳所在的部队到达前沿阵地时,抗美援朝战争已进入战略防御阶段。张桃芳领到一支前苏联制造的莫辛·纳甘步枪。其间因一直赶路没时间熟悉新枪,一天练习打靶,张桃芳接连三发子弹脱靶,连长骂他“吃了三个大烧饼”。此后张桃芳整天端着空枪,反复练习举枪动作,瞄准远近不同的物体,不停扣发扳机,寻找感觉;他用破床单制成两个沙袋挂在手臂上练习臂力,练到最后,他两臂带着十几公斤沙袋时,仍能不差分毫地扣动扳机。夜晚,战友们常见到张桃芳拿着空枪在坑道中对着晃动的油灯练习瞄准。一段时间后,张桃芳找到了感觉。在班长的推荐下,张桃芳开始了自己的狙击生涯。那时没有专业的狙击训练,训练员把他们带到前沿阵地,现场教他们怎么测距,怎么定标尺,怎么算提前量。许多人没想到,几个月前还打空靶的新兵,竟在不久后成为闻名军中的神枪手。

高手之间的对决

1953年初夏的一天,张桃芳照例一早就上了阵地。他刚沿着交通沟走进三号狙击台,就有一串机枪子弹贴着头皮飞过。张桃芳感觉今天苗头不对,看来对面有人在等着他。交通沟里丢着一顶破钢盔,张桃芳顺手拾来,用步枪将它顶起露出交通沟。可这次钢盔晃了半天,他的对手却一枪未发,显然也是一位经验丰富的射手。他在交通沟里匍匐前进,他刚要进狙击台,对面的机枪又是一个点射。张桃芳双手一伸,身子一斜,像被击中似地摔进了狙击台左边的掩体里。这个假动作显然蒙骗了对面的射手,他暂时停止了射击。张桃芳慢慢地从掩体里探出头,开始搜索对面阵地。终于在对面山头上两块紧挨着的岩石缝隙,发现了对手的位置。张桃芳立即出枪,将枪口对准了对手的脑袋。然而就在他要扣动扳机的一刹那,他的对手也发现了他,脑袋一偏,脱离了张桃芳的枪口。后来,对手的机枪枪口始终对准了张桃芳的狙击台,几秒钟就是一个点射。张桃芳稍微露头,立即就会引来一个长点射。张桃芳发现对手似乎把注意力主要集中在狙击台左侧,对狙击台右侧打的次数不多,并且中间常常会有一个间隙。他在砂袋的掩护下,慢慢地爬到了狙击台右侧。机枪的弹着点表明,他的对手的确没有发现他已变换了位置。他的对手刚刚对狙击台右侧打了一个点射,把视线和枪口转向左侧时,张桃芳猛地站起身击发。与此同时,对手也发现了张桃芳,立即转动枪口扣动了扳机。张桃芳的子弹比对手快了零点几秒,当张桃芳的子弹穿过对手的头颅时,对手点射的子弹却贴着张桃芳的头皮飞了过去。

所获荣誉

时间 | 荣誉 |

1953年 | 荣立三等功 |

1953年 | 荣立特等功并被授予“二级狙击英雄”荣誉称号 |

1953年 | 朝鲜最高人民会议常务委员会授予“一级国旗勋章” |

相关影视作品

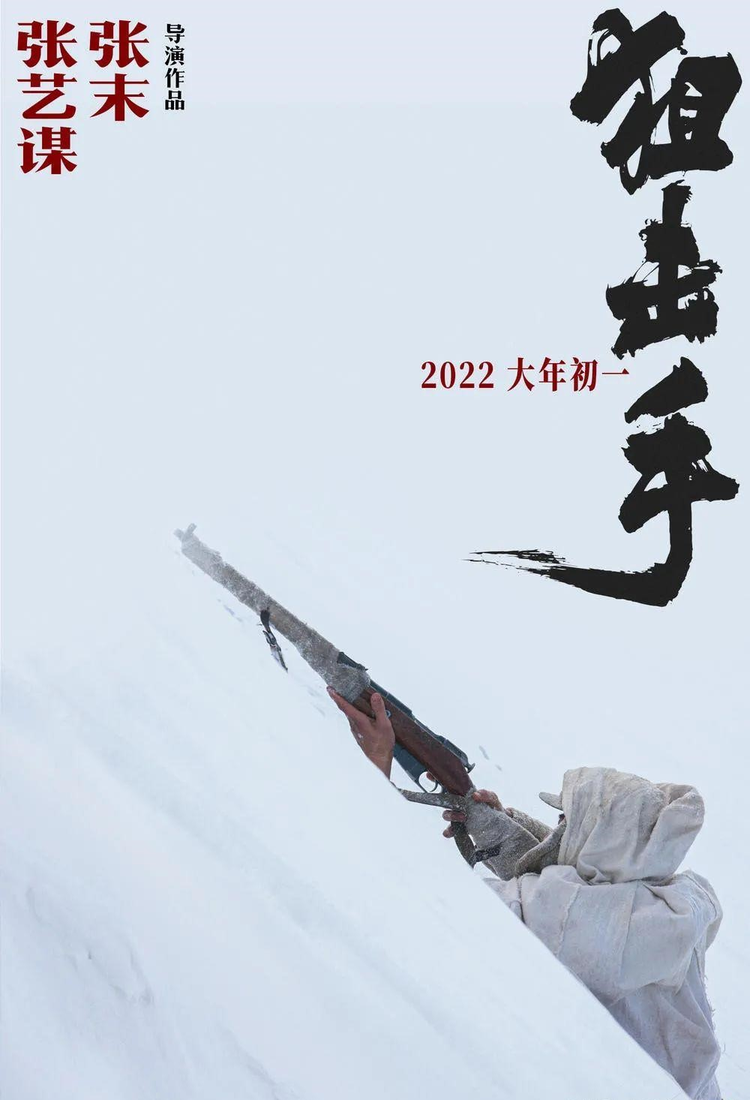

以讲述抗美援朝战争中“冷枪冷炮”运动为背景的电影《狙击手》于2022年2月1日大年初一上映。这部电影讲述了一段中国志愿军狙击小队与美军精英狙击队之间的殊死对决,展现了朝鲜战场上志愿军战士艰难取胜的英勇故事和可歌可泣的奉献精神。《狙击手》的原型是被称作“志愿军神枪手”“冷枪英雄”“上甘岭狙神”的张桃芳。

人物评价

相较于“狙击手”的称呼,张桃芳是一名“神枪手”更适宜,一方面当时部队还没有专门用于狙击的装备;另外,现代意义上的狙击手是需经过专门系统的训练,在心理上、技能上都要很长时间的磨炼。(军事博物馆兵器馆主任李延林 评)

张桃芳称得上是天生的狙击手,经过分析总结,他很快就进入角色。随着实战经验的不断积累,他的杀敌数字也与日俱增。连里选送他到射击训练班深造,回到前线后更是一发不可收拾,每次出战均有斩获。在此期间,他还曾与敌人派出的“反狙击手”上演过一场两个顶尖射手之间的精彩对决。(新浪军事 评)

相关资料

张桃芳的枪

从1952年春季开始,按照“零敲牛皮糖”“积小胜为大胜”的作战原则,在一线部队中广泛开展冷枪冷炮活动。当时敌我双方阵地平均距离为400米至500米,最近的地方仅有100多米,已经进入了各种轻武器的射程。尽管志愿军部队并没有配发专门的狙击步枪,苏联进口的M1944莫辛-纳甘步骑枪同样能有效射杀敌军阵地上的目标。该枪全长1020毫米,刺刀打开时长1330毫米,枪管长520毫米,口径7.62毫米,初速度820米/秒,不带瞄准镜。在抗美援朝战场上,战士们管它叫“水连珠”。莫辛-纳甘是非自动步骑枪,每扣一次扳机,都要再拉一次枪栓,才能再打。加上枪管较短,子弹的散布面较大,后坐力大,很难精准命中目标。

1953年1月中旬,志愿军第24军第72师第214团8连战士张桃芳带着这支枪,随部队进入一线阵地。他以436发子弹歼敌214人,创造了志愿军在朝鲜战场上狙击杀敌的最高纪录。后来,这支枪收入中国人民革命军事博物馆里珍藏。