垦利区,中华人民共和国山东省东营市市辖区,地处北纬37°24′~38°10′,东经118°15′~119°19'。 陆地面积2331平方千米,海域面积1200平方千米,辖5个镇、2个街道。截止2022年年末,常住人口25.89万人。 区政府驻地为东营市垦利区胜兴路16号。

本页面主要目录有关于垦利区的:名称来历、历史沿革、地理、行政区划、政治、人口、经济、社会、交通、人文、风景名胜、重要人物、重要荣誉等介绍

垦利区,中华人民共和国山东省东营市市辖区,地处北纬37°24′~38°10′,东经118°15′~119°19'。 陆地面积2331平方千米,海域面积1200平方千米,辖5个镇、2个街道。截止2022年年末,常住人口25.89万人。 区政府驻地为东营市垦利区胜兴路16号。

本页面主要目录有关于垦利区的:名称来历、历史沿革、地理、行政区划、政治、人口、经济、社会、交通、人文、风景名胜、重要人物、重要荣誉等介绍

垦利区

Kenli District

陆地面积2331平方千米、海域面积1200平方千米

温带季风气候

山东省东北部

中华人民共和国

山东省

东营市

区

2个街道、5个镇

370505

常住人口25.89万人(2022年)

347.6亿元(2022年)

43158元(2022年)

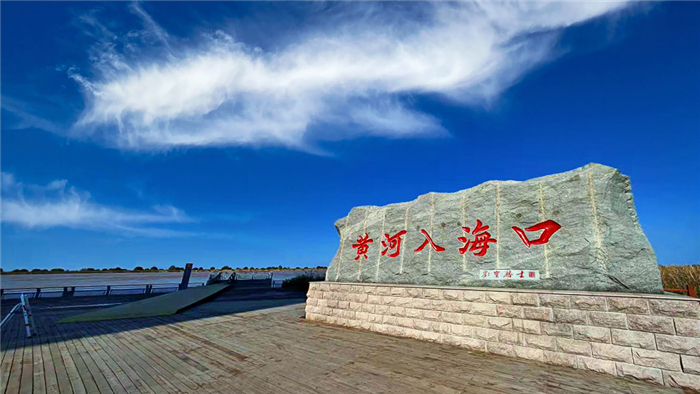

黄河口生态旅游区

257500

东营市垦利区胜兴路16号

0546

垦利区地处温带季风气候区,虽濒临渤海,但大陆性季风影响明显,冬季干冷,夏季湿热,四季分明。区域呈西南、东北走向,南北纵距55.5公里,东西横距96.2公里。 黄河为境内唯一的自然河流,上起董集罗家,流经垦利区120千米注入大海。西汉以后黄河淤积退海而成。1941年9月,垦区抗日民主政权建立,为建置之始。1943年,垦区正式称垦利县,因县域曾被称作垦区和利津洼而得此名。2016年6月,撤销垦利县,设立东营市垦利区。

1965年2月,胜利油田的第一口高产油井在垦利区胜利村开采成功,胜利油田因此而得名。截止2022年,垦利区生产总值(GDP)347.6亿元,比上年增长5.4%。其中,第一产业增加值38.1亿元,增长5.9%;第二产业增加值194.2亿元,增长4.3%;第三产业增加值115.3亿元,增长7.2%。

垦利是个典型的移民县,居民来自全国11个省、109个县;这里是革命老区,是抗日战争时期山东清河区的大后方,被誉为山东的“小延安”。截止2022年,垦利区非物质文化遗产有省级项目5项、市级项目35项、区级项目87项;国家5A级旅游景区1处,4A级旅游景区2处。省级文物重点保护单位共有海北遗址、黄河口烈士陵园等5处。

因为官府从鲁西诸县多次移民于此垦荒,寿光、广饶、沾化等附近各县贫苦农民相继流入此地开荒种地,遂亦称垦区。又因为解放前属利津县辖地,俗称利津洼,且垦区(县级)系由原利津县之一部析置,故得名垦利县。垦利,取“土肥物丰、开垦有利”之意。

西汉以后,(公元前206~公元25年)垦利域地,由黄河淤积退海而成。区域西半部,元末明初已有居户,大部分村落建于明、清两代。

明朝洪武、永乐期间,官府自山西洪洞县、直隶枣强等县,分批迁民来此处垦荒。形成了县域西南董集、郝家、胜坨、宁海等102个村庄。

清朝光绪二十六年,河北省南皮县宋金环等21户农民迁入垦荒,形成了现西宋乡二十一户村。光绪二十八年8月,省设垦务专局,县设司照房。

垦利区域东半部,20世纪初始有人烟,大部分村落形成于30年代,有的村庄则在40年代解放后始成。20世纪40年代前属利津县境,俗称"利津洼"。西南部则属蒲台县辖。随着时间的推移,黄河口不断在东北方向淤积出大片土地。进入20世纪才逐渐移民安垦,至30年代,在东部逐渐出现了八大组(现永安镇政府所在地)、一村、二村至二十五村等移民新村。

1936年6月,八大组改称永安镇,国民党山东省政府在此相继设立"新安县筹备处"、"垦区筹备处"。1937年,"七七"事变爆发,筹备处溃散。1941年1月,八路军山东纵队三旅一部解放了永安镇及其周围地区。随后,三旅及中共清河区领导决定创建以永安镇为中心的垦区抗日根据地。8月26日,清河区和三旅党政军机关、垦区工作团进驻永安镇。9月,建立垦区建设委员会(县级),垦区抗日民主政权诞生。1942年1月,垦区建设委员会改称为垦区行政委员会。由于此地有"垦区"和"利津洼"两个名称,并而称之"垦利"。1943年4月22日,垦区行政委员会改称垦利县抗日民主政府,隶属于清河区行政公署。1944年1月上旬,清河区与冀鲁边区合并,成立渤海行政区,垦利县归属于渤海区第四专员公署。1949年7月25日,第四专员公署改为垦利专员公署,垦利县隶属于渤海行政区垦利专员公署。

1950年5月,渤海行政区撤销,垦利专署改建为惠民专员公署,直属山东省人民政府领导,垦利县隶属于惠民专员公署。1956年3月,垦利县建制撤销。原垦利域地,以黄河为界,黄河北划归利津县,黄河南划归广饶县。1959年10月23日,恢复垦利县建制。1960年6月,垦利县与山东省渤海农垦局合署办公,行政隶属于淄博专区。1961年春,淄博专区又重新分设为惠民专区和淄博市,垦利县归属于惠民专区。1961年9月25日,垦利县与渤海农垦局分开。1967年2月,成立惠民地区革命委员会。1978年,更名为惠民地区行政公署,垦利县隶属于惠民地区。1983年10月15日,东营市成立。垦利县从惠民地区析出,划归东营市所辖。2016年6月,撤销垦利县,设立东营市垦利区,原行政区域不变,垦利区人民政府驻垦利街道盛兴路16号,直至今日。

垦利区位于山东省东北部黄河三角洲地区的黄河最下游入海口处。其位置为北纬37°24′~38°10′,东经118°15′~119°19'。区域呈西南、东北走向。东濒渤海,西北与利津县隔黄河相望,南接东营市东营区,东北部与东营市河口区毗邻。南北纵距55.5公里,东西横距96.2公里。海岸线北起孤东海堤东北与东营市河口区交汇处,南至青坨海铺东南与东营市东营区交汇处,全长142.78千米。滩涂面积为357.15平方千米,浅海面积为1416平方千米。县域总面积为2204平方千米。

垦利区地处温带季风气候区,虽濒临渤海,但大陆性季风影响明显,冬季干冷,夏季湿热,四季分明。参考1986~2002年分析,年平均气温为13.1℃,最热月为7月,平均26.9℃,最冷月为1月,平均-2.3℃。年平均日照时数为2750.9小时,年最多日照数2913.8小时,年最少日照数2541.4小时。垦利区年自然降水变化较大,季节分配不均匀。季降水量集中于夏季,降水量288.0毫米,占年降水量的54%;冬季最少降水量为27.0毫米,占年降水量的5%;秋季降水量181.0毫米,占年降水量的34%。春季多东北风,夏季盛行东南风,秋季多西风,冬季盛行西北风。

在地质构造中,垦利区位于济阳坳陷东部,自北向南,纵跨孤岛凸起、沾化凹陷,陈家庄凸起和东营凹陷各次级构造之东部或北部。境内广为第四系积散堆积物覆盖,无基岩出露。区域内可划分为3个部分,中间为凸起,南北两侧为凹陷。

境内断裂构造十分发育,表现为断裂多、活动强度大。一般厚达5000余米,其中,下第三系主要是含油盐泥砂岩建造。自下而上划分为孔店组、沙河街组和东营组。孔店组下段为红色泥岩、砂砾岩;中段主要为灰色泥岩,中上部夹砂岩;上段为红色泥岩夹砂岩,含石膏,下部有绿色、灰色泥岩夹层。沙河街组分为四段。东营组岩性为灰绿色、灰棕色、红色泥岩与疏松砂岩互层夹含砾砂岩,至县境北部几乎全是灰绿色泥岩。

上第三系自下而上发育有馆陶组和明化镇组。馆陶组是灰白色砾状砂岩、细砾岩、灰绿色细砂岩和棕红色泥岩的间互沉积。明化镇组主要由土黄、棕红色泥岩、砂质泥岩与灰白色砂岩组成,岩性稳定。第四系平原组主要为浅黄色、棕黄色、灰黑色、灰绿色砂质粘土、粘质砂土夹粉砂、粉细砂和粘土层,局部地区夹有细砾、中细砂层。有时第四系与上第三系不易区分。

垦利区域,由于历史上黄河尾闾段常常左右摆动,多次溃决、漫溢、泛滥等冲积、淤垫,造成了典型的三角洲地貌。地势自西南至东北呈扇形微倾斜。防潮坝以里海拔(黄海高程)最高点(原胜利乡一带)为11.61米,最低点为2米以下,整个地貌比降为1/8000,东北部为1/10000~1/12000。

主要地貌类型有:1、微斜平地,占总面积的87.1%,多分布在黄河尾闾冲积扇和董集、郝家、胜坨、永安等地,是垦利区的主要地貌类型。2、河滩高地与缓岗,占总面积的2.1%,主要分布在沿黄乡镇及黄河故道附近。3、浅平洼地,占总面积的0.4%,位于黄河故道两岸间低洼处的黄河泛滥水沉降区。4、海滩地与滩涂地,占总面积的10.4%。海滩地在防潮坝以西,高程在2米以下,平行于海岸线;滩涂地在防潮坝以东,年高潮线以下,与海岸线平行,均呈带状分布。

河流

黄河为境内唯一的自然河流,上起董集罗家,流经垦利区120千米注入大海。全区共有骨干排水河道10条,分别是六干排、溢洪河、永丰河、张镇河、小岛河、五六干合排、广蒲沟、广利河、请户沟、三排沟,总长288.6千米,区境内230.92千米,呈东西方向均匀分布。

海域

海岸线北起孤东海堤东北与东营市河口区交汇处,南至青坨海铺东南与东营市东营区交汇处,全长142.78公里。滩涂面积为35715.13公顷,浅海面积为14.16万公顷。海底为黄河入海口淤积物,平坦,坡降小。海水水温年均14.9℃,海水盐度一般为24‰。在入海口两侧的近海,含盐度低,含氮氧量高,水质肥沃,有机质多,饵料丰富,适宜多种鱼虾类索饵、繁殖、回游,是海洋捕捞与养殖的主要区域。

垦利区水利工程设施由于历史、地理等多种因素的影响,兴建较晚,规模较小。自50年代末,特别是1965年恢复引黄灌溉以来,相继在黄河堤坝上修建一批引黄渠首工程和涵洞、扬水站等水利工程设施,还在沿海修筑防潮坝。

垦利区境内土壤属幼年阶段,成土年龄较短。西南部底土成土时间不足200年,且近百年来,黄河频繁决口泛滥,覆盖黄河沉积物。东部和东北部成土时间只有百余年至十余年。境内土壤(行政区划范围)共划分为2个土类,3个亚类,5个土属,82个土种。

潮土土类,直接发育在河流沉积物上,在潜水和人类耕作活动的影响下形成的隐域性的土类。潮土土类在垦利区分为潮土和盐化潮土2个亚类,滨海潮土、滨海淤灌土和滨海盐化潮土3个土属,共52个土种。总面积112393.3公顷,占总可利用面积的53.6%。

盐土土类,境内盐土土类划分为滨海潮盐土和滨海滩地盐土2个土属,共30个土种。总面积为97297公顷,占全县总可利用面积的46.4%。

土地资源

截至2019年底,垦利区现有耕地面积耕地54635.80公顷(81.95万亩),园地面积园地1104.72公顷(1.66万亩),林地面积12173.98公顷(18.26万亩),草地面积20023.36公顷(30.04万亩),湿地面积57413.62公顷(86.12万亩),城镇村及工矿用地面积19449.96公顷(29.17万亩),交通运输用地面积3524.53公顷(5.29万亩),水域及水利设施用地面积61769.86公顷(92.65万亩)。

矿产资源

境内矿产资源丰富,主要有石油、天然气、卤水、地热、盐膏、贝壳等。特别是油气资源丰富,是胜利油田的主战场和中心地带。。

石油、天然气

截止2002年,垦利区已探明14个油田。含油面积408.1平方千米,地质储量12.97亿吨,油水井8902口,累计生产原油34862万吨,占胜利油田累计生产原油总量的45%。天然气面积80.82平方千米,地质储量139.584亿立方米,其中探明78平方千米,储量137.58亿立方米,控制面积2.82平方公里,储量2.004亿立方米。2002年底,全县7个(镇)乡、2个办事处中,除西宋乡和红光渔业办事处外,均有油气田分布。

卤水

垦利区适宜发展盐田的面积达80平方千米,占全省的4.5%,莱州湾沿岸-80米以内分布3~4层卤水,储量约74亿立方米,并不断有新生卤源增补;渤海湾沿岸也储有大量卤水,具有较好的利用价值,发展原盐生产有良好的开发前景。至2002年底,全县共有盐田1000公顷,年生产能力1万吨。

水资源

垦利区境内可利用地表水资源有两部分:自然降水(自产径流)、客水水源(入境黄河水)。地下水由于矿化度较高,尚不可利用。

黄河客水资源

黄河水是垦利区主要的淡水资源,水源相对比较丰富。1986~2002年,年均流经县境入海水量为133.6亿立方米。1997年后,受黄河小浪底工程的统一调度,黄河来水量明显减少,1997~2002年,黄河利津站年平均径流量仅55.01亿立方米。

自然降水(自产径流)

1986年至2002年,全县多年平均降水量为534.3毫米。年均当地自产径流为1.24亿立方米,按有效利用系数0.13计,自然降雨年均利用量为1612万立方米。垦利区自产径流大部分产生在汛期,基本无利用价值。

地下水资源

垦利区地处黄河三角洲末端,地下水埋深一般在2~4米之间,水量丰富。但是,由于地势低洼,海潮影响,含盐量大、矿化度高。全县地下水平均矿化度为24.63克/升,最高可达167.53克/升。个别是非全碱区深层淡水顶界面300~500米,矿化度仍在20克/升左右。尚不能为灌溉、人畜所利用。个别地区矿化物质虽小于0.2克/升,但均为处在洼地或故河道等的上区块的土层滞水,蓄水量甚少,基本无开采价值。

生物资源

垦利区境内经济价值较高植物有69种,有菊科15种、豆科10种、禾本科9种、藜科7种、蓼科3种等。其中罗布麻、益母草、茵陈以野生药材闻名全省。境域内浅海滩涂贝类约近40种,有较高经济价值的贝类10种。垦利区是中国著名的贝类生产区,也是全省最大的渔场之一。

植物

垦利区境内植物有393种,生长的树种主要为落叶阔叶树种。木本植物有55种,有旱柳、白榆、刺槐、八里庄杨、臭椿、国槐、合欢等。野生植物在垦利区能采到植物标本有193种,以禾本科、菊科、豆科为主。其中野大豆为濒危种质资源,是原生基因库中的国家二类保护濒危植物,在垦利区东部分布较广。2002年,垦利区建立了野大豆种质资源保护区。垦利区的海洋浮游植物达116种,硅藻占88%,其次为甲藻,还有极少量的淡水绿藻。

动物

境内有野生动物1542种。其中,鸟类283种,属国家Ⅰ级保护野生动物9种,属国家Ⅱ级保护野生动物33种;兽类动物20种,主要有草兔、狗獾、赤狐、艾鼬、黄鼬等;陆生性水生动物223种(其中淡水鱼类108种)。海洋性动物418种,其中软体动物95种,甲壳动物99种,另有腔肠动物25种,棘皮动物10种,鱼类85种,环节动物81种,纽形动物8种,星虫动物2种,腕足动物3种,兽类5种,爬行类、毛颚动物、半索动物、尾索动物、住囊虫各1种。

黄河三角洲自然保护区

山东黄河三角洲国家级自然保护区,是以保护黄河口新生湿地生态系统和珍稀、濒危鸟类为主体的国家级自然保护区。始建于1990年,于1992年10月被国务院批准为国家级自然保护区。自然保护区总面积为153000公顷,分为两部分:一部分位于现行黄河入海口处,西起西河口黄河故道大坝,北沿黄河北大坝至一棵树,沿孤东公路至孤东油田大红门,沿孤东油田西坝、南坝、东坝,南沿黄河南岸内大坝,向南沿防潮堤至小岛河,向东至6米浅海。面积为115462公顷。第二部分位于黄河1976年改走现入海流路前的刁口河入海流路的河口处。西至三河,南至桩埕路,东至孤北公路,向北至6米浅海,面积为37538公顷。

自然保护区内共有各类植物393种(含变种)。其中浮游植物4门、116种,蕨类植物3科、3属、4种,裸子植物2科、2属、2种,被子植物54科、178属、271种。区内共记录野生动物1542种。陆生脊椎动物共有318种;陆生无脊椎动物共有583种;有水生动物641种。区内共有鸟类283种,其中水禽有144种。在《国家重点保护野生动物名录》中,属于国家Ⅰ级重点保护鸟类有7种,有白鹳、中华秋沙鸭、白尾海雕、金雕、丹顶鹤、白头鹤、大鸨;国家Ⅱ级重点保护鸟类有33种。在《濒危野生动植物种国际贸易公约》中属于附录Ⅰ的种类有7种;属于附录Ⅱ的种类有26种;属于附录Ⅲ的种类有7种。在《中日保护候鸟及其栖息环境的协定》中保护鸟类有152种,占全部种数227种的67.0%。在《中响保护候鸟及其栖息环境的协定》中属于保护的鸟类有51种,占总种数81种的63.0%。该区是执行以上两协定的重要地区之一。黄河三角洲自然保护区是中国乃至世界上鸟类保护的重要基地,是开展鸟类保护、科研、保护全球生物多样性,监测全球环境污染的重要场所,也是影响全球鸟类种群数量的重要地区。

垦利区的自然灾害主要包括旱灾、涝灾、风灾、雹灾、潮灾等。

旱灾,垦利区因雨量年际变化较大,年内降水分布不均,故旱灾较多,在1986~2002年,出现全区性的大旱有5次,其发生机率为29.4%。

涝灾,是垦利区其中一个主要自然灾害,发生时常伴有大雨和冰雹,对农业生产以及人民生命财产威胁较大。垦利区的涝灾多因暴雨成灾,集中出现在7~8月,机率为86%,6月出现的机率为9%。于1986~2002年,较大的涝灾共发生8次,发生的机率为47.1%。其中日降水量100毫米以上的暴雨共出现过14次,最大日降水量为157毫米(1997年8月20日)。一年当中,先旱后涝的现象比较多。

风灾,垦利区的风灾,主要是干热风、龙卷风和大于或等于8级以上的大风。区境内,干热风主要集中于5月中旬至6月中旬。龙卷风,一般出现在夏季,范围小,时间短,但破坏力严重。大风以春季日数最多,冬季次之。大风会造成小麦籽粒脱落,在沿海地区引起风暴潮危害。在2001年4月19日瞬间大风风速24.2米/秒,垦利区工农业生产受到不同程度的损害,蔬菜、棉花、大棚、电路、虾池等损失严重,经济损失473.7万元,另有一渔船被刮翻,造成3人失踪。

雹灾,垦利区的雹灾多出现在6~9月,最早4月下旬,最晚9月下旬;一日中,一般出现在中午到傍晚。

潮灾,由于大风引起海水急剧上涨,造成海水倒灌所形成的灾害。1992年,由于受“9216”号强热带风暴袭击,水产业损失严重。

2018年至2023年上半年,垦利区退耕还湿、退养还滩面积达7.25万亩;全区PM2.5、PM10浓度分别为47、64微克/立方米,均居全市首位;256个入河排污口实现了台账式管理,87个入海排污口完成了整治销号;溢洪河等8条市控以上河流14个考核断面水质均达到功能区标准。城区主次干道深度保洁率达到了65%以上,机械化清扫率达到了85%以上,洒水率达到了90%以上,实现了城市道路保洁全覆盖、无缝隙管理。全区村庄全面实现了垃圾分类“撤桶并点”,实现“定时定点+上门收集”的运行模式,农村生活垃圾分类覆盖率达100%,垃圾清运无害化处置率达100%。

截至2022年12月底,垦利区辖2个街道、5个镇。区政府驻地为东营市垦利区胜兴路16号。

区划名称 | 区划代码 | 乡镇(街道)数量 | 下辖政区详情 |

垦利区 | 370505 | 5个镇 | 胜坨镇、郝家镇、永安镇、黄河口镇、董集镇 |

2个街道 | 垦利街道、兴隆街道 | ||

垦利区领导人 | ||

垦利区人民政府 | 区委副书记、区长 | 解洪涛 |

中国共产党垦利区委员会 | 书记 | 西牧山 |

东营市垦利区人民代表大会常委员会 | 主任 | 付兆钦 |

中国人民政治协商会议垦利区委员会 | 主席 | 高加夫 |

表格信息最后更新时间:2023年9月 | ||

根据第七次全国人口普查结果公布,截止2020年11月,全区人口基本情况为:全区常住人口为257104人,占全市总人口的11.72%。

全区人口中,男性人口为128845人,占50.11%;女性人口为128259人,占49.89%。0-14岁人口为47785人,占18.59%;15-59岁人口为153914人,占59.86%;60岁及以上人口为55405人,占21.55%,其中65岁及以上人口为41662人,占16.20%。共有家庭户94895户,集体户2357户,家庭户人口为248232人,集体户人口为8872人。平均每个家庭户的人口为2.62人。居住在城镇的人口为162872人,占63.35%;居住在乡村的人口为94232人,占36.65%。与2010年第六次全国人口普查相比,城镇人口增加48799人,乡村人口减少33987人,城镇人口比重增加16.27个百分点。

2020年,垦利区常驻人口中共有民族32个,其中绝大多数为汉族,占总人口的99.69%。少数民族有回族、藏族、壮族、水族、朝鲜族、满族等31个少数民族,共780人。未定族称人口10人。

垦利方言系山东北部方言的一个地方分支,从方言大区上看,它属于汉语北方方言的北方官话。垦利建县较晚,人口来源复杂,方言小类较多,内部差异也颇为明显。

依据人口来源及其地域分布,垦利境内的方言可大致划分为4个小类:利津方言、广北方言、寿光方言、鲁西方言。垦利境内的四类主要方言既各自相对独立、自成体系,又互相联系、彼此影响,个别乡镇或村庄还存在彼此融合的趋向,形成较为复杂的局面。

垦利区境内的主要宗教有伊斯兰教、基督教、佛教以及道教。截止2021年,垦利区境内共有3个宗教团体,分别为垦利区佛教协会、垦利区道教协会以及垦利区基督教“三自”爱国运动委员会。

佛教

相传在明末清初,胜地乡东王村(当时叫王二庙)建有寺庙。每到农历三月初三有较大规模的香火庙会,县内及邻县的善男信女前来进香祈祷、许愿祈福。在民间信佛的活动较为普遍,多数人家供奉如来佛、观音菩萨,逢年过节烧香、上供,祈求保佑四时吉祥。新中国成立后,上述活动已逐渐绝迹。

道教

道教在垦利虽无组织,但部分村庄曾有土地庙、关帝庙。解放前后,新迁移民村虽无土地庙,但死了人仍到村头固定地点(意想中土地神之位)"送灵位”“送盘缠"。有的人家,在家里设"关帝神位"、"三官神位"等。中华人民共和国成立后,除个别村仍信奉"土地"外,其他活动早已不存。

基督教

20世纪40年代末50年代初,随着外地移民和逃荒灾民的移入,以及本地在外经商人员返乡,基督教开始传入。1978年后,益都、寿光、临沂等外地传教者,进入垦利传教,本地的信教者也重新有所活动。1985年,信教人员发展到156人,家庭聚会点发展到10多处。活动范围除上述3个乡外,又增加了永安、建林、胜地、胜利、郝家乡和垦利镇6个乡镇的部分村庄。

伊斯兰教

伊斯兰教在当地称"回教"。解放前,永安建有清真寺。从1942年起,随着大批移民的迁人,回民群众才有所增加。1985年,全县信奉伊斯兰教的群众有47人,因居住分散,无集会活动,仅保持信仰,遵守教规。

垦利区是山东省重点建设的能源、化工和农牧渔业基地之一,被省委、省政府列为“黄河三角洲开发”与“海上山东”建设两大跨世纪工程主战场,被联合国开发计划署列为“支持黄河三角洲可持续发展”《中国二十一世纪议程》第一个优先项目。垦利区已形成一个农业以畜牧、水产为主导,工业以石油化工、生物化工、盐业化工、机械加工、新型建材、制药、纺织、食品加工为主导的日趋优化的产业结构体系。

2022年,垦利区全区实现生产总值(GDP)347.6亿元。其中,第一产业增加值38.1亿元,增长5.9%;第二产业增加值194.2亿元,增长4.3%;第三产业增加值115.3亿元,增长7.2%。三次产业结构调整为:11.0:55.8:33.2。

垦利区自1988年实施大规模农业综合开发以来,人均粮食占有量居山东前列。垦利区以实施下镇地区农业综合开发项目为突破口,加快农业结构调整和产业化步伐。畜牧、水产两大主导产业不断壮大,冬枣、留兰香、黄河口蜜桃等新兴产业蓬勃发展。农业生产逐步向市场化、科技化、企业化、集约化方向发展。2018年8月,垦利区现代农业产业园获得了省级现代农业产业园创建资格,于2021年2月份通过了省级认定,成为全省首批认定的省级现代农业产业园之一。

截止2022年,垦利区第一产业发展良好。其中农林牧渔及服务业产值67.4亿元,比上年增长6.4%;粮食播种面积84.1万亩,增长0.1%,总产量31.2万吨,增长6.4%;造林更新面积0.3万亩,新增育苗面积0.002万亩,经济林面积1.2万亩,果品产量1.1万吨;肉蛋奶总量15.7万吨,增长15.5%;全年水产品产量达15.1万吨,增长5.2%。

垦利区以实施产学研结合为突破口,实施“工业强县”战略,培植高新技术产业,先后与清华大学、中科院等40多家大院大所建立了紧密型产学研结合关系,联合开发、转化高新技术项目50多项。全县有十多家重点企业与科研院校联建了科研开发机构和一批科研开发基地,相继建成了石油化工、盐业化工、机械加工、纺织、建材、食品加工等工业企业,涌现出了石化公司、万达、胜通、东辰、天轮等一批实力较强的企业集团,推出了一批出口创汇产品。

截止2022年,垦利区工业总产值866.0亿元,比上年增长2.5%。化学原料及化学制品制造业总产值417.6亿元,增长3.2%;橡胶和塑料制品业总产值91.8亿元,增长25.2%;石油、煤炭及其他燃料加工业总产值146.5亿元,比上年下降27.8%。建筑业总产值22.0亿元,比上年增长8.6%。

垦利区的第三产业主要以汽车贸易及相关产业、物流运输业、城郊休闲观光旅游业以及科技信息服务业为主。并且,境域内的黄河口生态旅游区、黄河水城北城区以及西郊现代服务区都把第三产业作为发展重点,其中中百仓储物流、陆海石油科技服务、日泰管业地源热泵技术服务以及26家汽车4S店扛起了服务区发展大梁。

截止2022年,垦利区限额以上批零住餐企业(含大个体)134个,社会消费品零售总额77.5亿元,比上年增长1.6%。进出口总额198.4亿元,比上年增长34.2%。全区农村公路里程达到2116.1公里。运输车辆5978台。旅游业总收入21.1亿元。境内财政总收入46.9亿元,比上年增长15.4%。各类金融机构本外币存款余额517.0亿元,比年初增加74.3亿元。保费收入9.1亿元,比上年增长8.6%。

辖区内有各类企业500余家,其中规模以上的企业83家。经过多年发展,形成了汽车及配套零部件、新能源新材料、生物医药三大产业为主导的整体布局。2023年上半年,开发区规模以上企业实现工业总产值129.7亿元。

汽车及配套零部件产业依托宝丰汽配、宝通轮胎、博马科技、德瑞宝、明珠专汽车等支柱企业,形成从摩擦材料、制动片、制动钳、制动盘到制动器总成,从轮胎模具、胎圈钢丝到轮胎、从配套涡壳到涡轮增压器总成以及特种车整车的相对完善的产业链条。新能源新材料产业拥有2家A股上市公司,胜华新材锂电池电解液溶剂占全球市场份额40%,东材科技作为中国绝缘材料龙头企业,其高端光学薄膜板块在胜通光科进行布局。生物医药产业的龙头企业新发药业是全球B族维生素品种最全的生产企业、全球最大的D-泛酸钙生产基地。其大力发展维生素相关特色原料药、高端制剂产业,已技术储备伊布替尼、阿莫西林、普瑞巴林、维生素K1等140余个品种。

截止2023年8月,垦利经济开发区现有区级以上重点项目42个,总投资330亿元,其中,重点推进类服务秘书项目28个,总投资167.8亿元。

截止2022年,垦利区职业中学1所,招生1056人,在校生3940人,毕业生1579人,教职工247人,专任教师229人;普通高中2所,招生1437人,在校生4259人,毕业生1262人,教职工427人,专任教师389人;普通初中10所(含九年一贯制学校3所),招生2302人,在校生9121人,毕业生2405人,教职工1206人,专任教师996人;小学18所(含3所九年一贯制学校小学部),招生3412人,在校生15213人,毕业生2743人,教职工1021人,专任教师830人,小学学龄儿童入学率达到100%;幼儿园46所,在园幼儿8877人,教职工983人,专任教师837人。

截止2022年,垦利区新认定高新技术企业26家,总数达到64家。国家级孵化器1家,省级孵化器2家,省级院士工作站5家,省级工程技术研究中心4家,省级企业重点实验室1家,市级重点实验室35家。

截止2022年,垦利区广播综合人口覆盖率100%,电视综合人口覆盖率100%。文艺演出团体29个,图书馆1个,藏书63.4万余册,博物馆1个。全年共计开展各类文化惠民活动5000余场次。其中,组织开展“送戏下乡”349场;“欢乐黄河口”广场文化活动40场;农村公益电影放映3912场。建成镇街综合文化站7个、村(社区)综合性文化服务中心284处、数字文化广场36处、乡村剧场87处、历史文化展馆56处,打造公共文化服务示范村(社区)8个。

2022年4月,垦利区海北考古遗址公园入选山东省第一批省级考古遗址公园立项名单。11月,城里城外疏香和苑被评为2022年度全省“最美乡村书房”。

垦利博物馆

垦利博物馆是一座综合性地志博物馆,位于垦利区群众文化中心A座三、四楼,成立于2012年12月,建筑面积6420平方米,展陈面积4800平方米,主要陈列本区出土文物、征集文物和革命文物,是展示垦利古代文明、进行爱国主义教育、践行社会主义核心价值观的重要基地。2020年12月,垦利区博物馆被评为国家二级博物馆。

垦利区图书馆

垦利区图书馆建于1987年12月,是综合性公共图书馆,自2013年连续评为一级公共图书馆。现位于区群众文化中心,面积6520㎡,馆藏文献61.2万册(含分馆馆藏31万册),报刊420种,持证读者3万余人。

截止2022年,垦利区共有卫生机构254所,其中:所属科级事业单位5所,1个群团组织,1处二级综合医院;一体化管理村卫生室73家,个体村卫生室85家;社区卫生服务站9家,民营医院5家,个体诊所70家,镇街卫生计生办9处。卫生机构实有床位数917张,编制床位数1062张,其中,医院床位数638张,编制床位数673张。卫生技术人员1695人,其中,执业医师及执业助理医师710人。

名称 | 等级 | 地址 |

东营市第五人民医院 | 二级甲等 | 垦利区新兴路99号 |

东营市垦利区第二人民医院 | 一级甲等 | 垦利区胜坨镇 |

参考资料 | ||

截止2022年,垦利区共有体育馆25座,田径场35个,篮球场250个,羽毛球场15片,网球场15片,活动室36个,健身路径器材6152件。市级业余训练点3处,在训人数128人。标准400米田径场11个,200米田径场23个,篮球场250个,乒乓球台(室)36个,健身活动广场321处。体育协会14个,俱乐部10个,三级以上社会体育指导员达到1063人。体育场地854个,占地面积71.92万平方米,人均体育场地面积3.1平方米。

截止2022年,垦利区区机关事业单位基本养老保险,企业职工基本养老保险,个体工商户、自由职业者参加基本养老保险,城乡居民社会养老保险,城镇职工基本医疗保险,工伤保险,生育保险参保人员分别达8564人、51755人、7045人、127100人、56645人、62034人、34262人,共支付各项社保基金10.01亿元。城镇居民低保标准由每人每月869元提高到956元,农村居民低保标准由每人每月667元提高到801元。

养老机构有6处,分别是垦利区社会福利中心、东营市垦利区董集镇向阳福庄养老院、垦利街道左一村敬老院、垦利区悠然亭颐养中心、悠然亭(东安)颐养中心、优护养老服务有限公司垦利分公司等,拥有床位685张。

截止2022年,垦利区农村公路里程达到2116.1公里,运输车辆5978台,其中,危险品运输车辆4892台,普通货车1086台。营运性客车103辆,开通公交线路24条。先后建设东青高速公路改扩建、德州路西延暨东津黄河大桥建设等项目,三座黄河大桥通衢南北,北望京津冀,南接青烟威,城区距东营港60千米,距境内的胜利机场25千米。有荣乌高速、长深高速2条高速公路过境;有G220、G516等国道经过境内;另有S228S507东利线和S227河辛线等省道过境。

张东铁路史口至东营段是垦利区境内第一条铁路。建设始于1966年春,1972年通车。原张北线改名为张(店)东(营)线,全长91公里,其中,在垦利区路段为15.041公里,南起史口公社林家村西,北至东营火车站,1983年,原属垦利区的史口、辛店两公社划归牛庄区及东营区后,垦利区境内铁路仅剩路经郝家镇境的一段4.4公里。1996年4月24日垦利区政府为青岛铁路分局确权登记,面积13.0571公顷。

东营机场坐落于山东省北部黄河三角洲地区,位于东营市政府东北13公里处。机场始建于1984年,总占地面积约6110亩,为4D级民用运输机场,航站楼面积2.6万平方米,跑道长3600米,设双向Ⅰ类精密仪表进近系统,建有停机坪2个,可停放8架C类和1架D类飞机,设计年旅客吞吐量100万人次、年货邮吞吐量5000吨。

东营胜利机场已通航15座城市,共有12条航线、17个航点。于2019年,正式加入山东省机场管理集团;实现旅客吞吐量88.01万人次,货邮吞吐量488.4吨,分别增长27.35%、64.27%。

东营港地处黄河入海口以北,位于山东省东营市东北部、渤海湾西南岸,东南距黄河入海口约18海里。该港北距天津港85海里,东北距大连港166海里,东距龙口港78海里,是渤海西南部较大的综合性港口。分为东营港区、广利港区、广北港区、广饶港区、刁口港区共5个港区,形成了以东营港区为主,其他港区为辅的港口体系。2009年,该港从1800米抛石斜坡堤处向东北方向延伸了5220米栈桥式引堤,建成并投入运营2个3万吨级栈桥式的散杂货泊位(一个于2010年改造成油品泊位)。主要为腹地经济齐、临港产业、海上油田开发服务,将逐步发展成为具有能源、原材料、集装箱等多种物资及滚装运输功能的现代化综合性深水港区,并有条件发展成为黄河三角洲地区综合物流中心。

截止2022年,垦利区营运性客车103辆,开通公交线路24条。

垦利是个典型的移民县,居民来自全国11个省、109个县;这里是革命老区,是抗日战争时期山东清河区的大后方,被誉为山东的“小延安”;可以这么说,移民文化、红色文化与黄河文化、石油文化、生态文化、海洋文化融合交汇,形成了独具特色的黄河口文化,也造就了垦利团结、和谐、包容、开放的文化特质。垦利区现拥有区级以上非物质文化遗产87项,市级以上非物质文化遗产35项,省级以上非物质文化遗产5项。

垦利区城乡居民普遍以细粮为主,偶尔吃点粗粮算改善生活,如蒸玉米、小米、煎饼等。面食以馒头、花卷、蒸包为主。肉食类有猪肉、牛羊肉、鸡等。蔬菜类是以白菜、萝卜、豆角、南瓜、西葫芦等为主。1986年前后,垦利区的农村婚丧待客宴席,多数遵循其原籍风俗习惯。90年代后,不论城镇、农村,多数在酒店(饭店)设宴,宴席菜肴日趋统一。其传统美食黄河口盐焗鸡历史悠久,同时也是区级非物质文化遗产。

截止2022年,垦利区非物质文化遗产有省级项目5项、市级项目35项、区级项目87项。

黄河口民间草编技艺

黄河口民间草编技艺流传于山东省垦利区及黄河口沿岸地区,至今已有几千年的历史。经过历代草编技师们的不断探索与研究,黄河口民间草编这一独具特色的民间手工技艺已经达到了较高的水平;制作工艺复杂、高超,体现了黄河口文化的特征。原材料是取自这些黄河口独有的天然条件下生长的植被;经过构思、选料、上色、烘烤成型;整个制作过程不使用任何化学原料,做到了天然环保。代表作品有:丹凤朝阳、朔风击浪、2008奥运龙、中华第一龙、荷花鲤鱼等。2009年成为山东省第二批省级非物质文化遗产代表性项目。

旗袍制作技艺

旗袍制作技艺始于民国时期,在中国传统旗袍制作的基础上不断进行创新与改良,结合东营市的文化特色,把东营市特有的黄河入海口、黄蓝交汇、湿地文化等融入到旗袍的实际制作技艺当中,并开发创新了黄河口花针秀法,形成了鲜明的特色。其工艺秘技可以概括为镶、嵌、滚、宕、绣、绘、镂、雕、盘等。于2021年,入选山东省第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

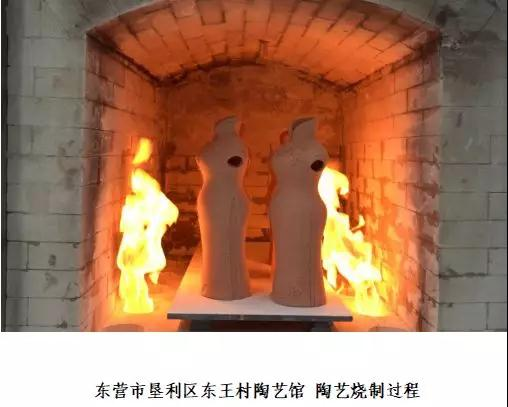

泥陶手工技艺

泥陶手工技艺是垦利区胜坨镇东王村所特有的泥陶烧制手工业基地,该地受黄河入海影响,息壤黄泥常年淤积于此,为泥陶塑造提供了源源不断的生产材料。东王村也叫“王王庄”,王王庄制陶工艺,清代最为鼎盛,当时该村不足千户居民,陶窑就有20多座,主要烧制黄盆、面瓮、水罐、花盆、文具、古鼎、黄泥壶、餐具和人物塑像等陶瓷用品。于2021年,入选山东省第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

红光祭海仪式

红光祭海节是垦利区红光渔民群众在长期生产、生活中,自然形成的一种精神寄托和精神愉悦的祭祀活动,主要以祭神娱神、拜海为内容,以崇祀、演艺活动为载体,是一种含有历史、宗教、民俗等诸多文化元素的传统民间祭祀活动。于2021年,入选山东省第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

垦利锣鼓

垦利锣鼓的保护单位为垦利区文化活动中心,传承人为赵中华。于2021年,入选山东省第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

2013年,垦利区开展了保护地理标志商标资源调研活动,筛选出了“垦利黄河滩区小麦”、“垦利大米”、“佛头黑陶”以及“垦利莲藕”等一批地方特色产品,并将材料整理报送上级工商部门;2016年,“垦利黄河滩区小麦”、“垦利大米”成功获准地理标志商标注册。2019年,国家知识产权局商标局宣布垦利区“垦利银鱼”、“垦利虾皮”、“垦利小龙虾”、“垦利海蜇”、“垦利海米”5件产品成功获批中国地理标志商标。目前,垦利区共有中国地理标志商标9件。

黄河口蜜桃

黄河口蜜桃基地位于垦利区城东北部西宋乡境内,具体范围是:南防洪大堤以东,老建林以西,老南大堤以北,老建林以南,总生产面积666公顷。涉及西宋乡的赵屋村、新建村、新立村、东宋村等。年产量4500吨,年收入900万元。垦利区生产的黄河口系列产品水蜜桃具备个大、色艳、口味甘甜、耐储运等特性。2008年8月31日,中华人民共和国农业部批准对“黄河口蜜桃”实施国家农产品地理标志登记保护。

黄河口大米

黄河口大米产于黄河三角洲一带,尤以山东省东营市垦利区为多,所产的大米以其颗粒均匀、晶莹剔透、粘度适中、香甜可口、营养丰富,而成为稻米中的上品。黄河口大米无论蒸、煮皆清香可口。因受特定气候条件的限制,黄河入海口大米仅在黄河三角洲顶端地带生产,常年种植面积20万亩左右,总产8万余吨。1990年被世界卫生组织认定为"无公害食品”,并上了第十一届亚运会运动员的餐桌;2011年,通过农业部地理标志农产品认证;2012年,入选东营市十大名优农产品;2017年,入选山东第二批知名农产品区域公用品牌。

截止2021年,垦利区共有5处省级文物重点保护单位。

海北遗址

海北遗址位于垦利区胜坨镇海北村,于2006年首次发现,属宋金时期港口码头类遗址。2011年在第三次全国文物普查中公布为“山东省第三次文物普查百大新发现”,2013年由山东省人民政府公布为山东省级文物保护单位,2015年纳入海上丝绸之路世界文化遗产备选点。遗址不仅为近代黄河三角洲千年人居历史提供了客观物证,也成为海上丝绸之路申遗北方地区保存最为完整的史迹点。2022年4月,入选山东省第一批省级考古遗址公园立项名单。

黄河口烈士陵园

黄河口烈士陵园始建于1970年,位于东营市垦利区西南1千米处,占地78亩。1994年8月,经东营市人民政府批准,投资1000万元迁现址建成“垦利区革命烈士陵园”,1995年10月被东营市政府命名为“东营市黄河口烈士陵园”。黄河口烈士陵园为垦利区退役军人事务局直属股级事业单位,设陵园管理服务中心。1997年12月,被山东省人民政府确定为“山东省国防教育基地”。2001年6月,被山东省人民政府确定为“省级重点革命烈士纪念建筑物保护单位”。2015年6月,被山东省人民政府确定为“第五批省级文物保护单位”。

刘家遗址

刘家遗址位于垦利区董集镇,年代为商、周;东西长约452米,南北宽约155米,建设控制地带是自保护范围向外延伸100米。2013年,刘家遗址被山东省人民政府公布为山东省第四批省级文物保护单位。

渤海平原抗日根据地旧址

渤海平原抗日根据地旧址位于垦利区永安镇,年代为抗日战争时期。2015年6月,被山东省人民政府公布为山东省第五批省级文物保护单位。

坨十一井

坨十一井位于胜坨镇胜利村,景观井GPS点N37°32′38.6" E118°30′24.4",保护范围是景观井建筑向外延伸10米,建设控制地带景观井建筑向外延伸100米。2015年6月,被山东省人民政府公布为山东省第五批省级文物保护单位。

截止2022年,垦利区境内现有国家5A级旅游景区1处,4A级旅游景区2处,3A级旅游景区12处,2A级旅游景区1处,省级旅游强乡镇6个、特色村7个,省级农业旅游示范点5个,国家水利风景区1个,齐鲁最美田园2处。

垦利区4A级及以上景区名单 | ||

景区名称 | 等级 | 评定时间 |

黄河口生态旅游区 | 5A | 2020 |

东营红滩湿地旅游区 | 4A | 2022 |

天宁湖文化旅游区 | 4A | 2014 |

黄河口生态旅游区

黄河口生态旅游区依托山东黄河三角洲国家级自然保护区而建,位于黄河现行入海口处,区内拥有河海交汇、生态湿地、珍稀濒危鸟类、滨海滩涂景观和石油工业等独具特色的生态旅游资源。2005年10月1日正式对游客开放。2020年1月7日,文化和旅游部公布了22家新晋国家5A级旅游景区名单,黄河口生态旅游区成功入选,这是山东省唯一获此荣誉的景区,成为黄河流域第29家5A景区。

东营红滩湿地旅游区

东营红滩湿地旅游区位于黄河入海口南侧,是国家级湿地自然保护区的重要组成区域,湿地南起永丰河,北至小岛河,海岸线总长约10公里。于2022年被评为国家AAAA级旅游区。

天宁湖文化旅游区

天宁湖文化旅游区,坐落于东营市垦利区胜坨镇,位于黄河入海口,地处胜利油田腹地,总占地面积约1500亩,是天宁湖湿地公园重要组成部分。天宁寺于2013年正式对游人开放;2014年5月4日被评为国家AAAA级旅游景区。

渤海垦区革命纪念馆

渤海垦区革命纪念馆位于垦利区永安镇,于2006年建成并免费面向社会开放,建筑面积3200平方米,设有9个展厅、1个报告厅和红色文化设施,馆藏实物763件,布展图片584幅,生动再现了垦区抗日根据地的创建、党政军群工作生活、垦区建设等情形。2015年12月,渤海垦区革命纪念馆被省委宣传部公布为“山东省爱国主义教育基地”。2020年垦利区实施了渤海垦区革命纪念馆改陈布展工程,改陈布展完成的渤海垦区革命纪念馆现已重新对外开放。2021年,评为国家AAA级旅游景区。

明镜湖旅游区(垦利植物园)

明镜湖旅游区总占地面积54公顷,位于民丰路以东、胜利路以西、胜兴路以南、永兴路以北,处于城市核心区域。2020年,评为国家AAA级旅游景区。

民丰湖休闲娱乐区

民丰湖休闲娱乐区是一处开放式的综合性公园,国家AAA级旅游景区,占地面积为161公顷,其中绿化面积为68.9公顷,水面面积为69.2公顷。

姓名 | 生卒年 | 简介 | 参考文献 |

王雪亭 | 1912—1979 | 系抗日战争时期,山东境内第一个起义的国民党团级军官。1943年4月22日,垦利县行政委员会改称垦利县抗日民主政府,任垦利县第一任县长 | |

郝吉明 | 1946— | 1965年,考入清华大学;现任清华大学环境科学与工程研究院院长、教授 | |

王秀华 | 1957— | 曾任山东胜通集团和山东胜坨集团董事长、总经理;1998年获国家农业部“全国优秀乡镇企业厂长(经理、董事长)”称号 | |

巴洪斌 | 1957— | 曾任万达集团党委书记、董事长;2000年4月被国务院授予“全国劳动模范”称号 | |

刘新华 | 1961— | 自1999以来个人申请国家专利32项,其中获国家专利证书22项 | |

杨世保 | 1908—1966 | 1941年6月,到中共中央山东分局党校学习;1942年6月,任中共垦利县委书记兼垦利县大队政治委员 | |

刘季青 | 1910—1972 | 1943年4月,任垦利县土地局局长。1944年9月,任垦利县县长兼任垦利县大队大队长。1945年5月,兼任垦利县人民武装委员会主任 |

时间 | 荣誉 | 参考资料 |

2018年 | 入选2018年山东省休闲农业和乡村旅游示范创建单位 | |

2019年6月 | 入选第二批革命文物保护利用片区分县 | |

2019年12月 | 入选全国农村创新创业典型县 | |

2020年1月 | 入选全国第四批率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县 | |

2022年6月 | 入选山东省中小学劳动教育实验区 | |

2020年12月 | 入选第六届山东省未成年人思想道德建设工作先进县 |

1900年

[b]1902年

[c]行政区划面积

[d]俗称“热风”或“火风”,常发生于春末夏初(5~6月)的一种主要灾害性天气,其特点是高温干燥,造成农作物内部输导系统给水能力与叶面蒸腾强度不相适应,正常热力状况被破坏。对夏播作物幼苗和小麦生长后期危害最为严重。

[e]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。

[f]家庭户是指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。

[g]山东黄河三角洲国家级自然保护区于1992年10月由国务院批准建立,总面积1530平方公里,是山东省第一处国际重要湿地和唯一处国家级示范自然保护区。

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。