海拉尔区,是中华人民共和国内蒙古自治区呼伦贝尔市辖区,位于内蒙古自治区东北部、呼伦贝尔市中部。截至2022年末,海拉尔区辖7个街道2个镇,区人民政府驻正阳街道,总面积1319.8平方千米,户籍人口288505人。

本页面主要目录有关于海拉尔区的:名称、历史沿革、自然地理、行政区划、政治、人口、经济、社会事业、交通、人文、风景名胜、著名人物、重要荣誉等介绍

海拉尔区,是中华人民共和国内蒙古自治区呼伦贝尔市辖区,位于内蒙古自治区东北部、呼伦贝尔市中部。截至2022年末,海拉尔区辖7个街道2个镇,区人民政府驻正阳街道,总面积1319.8平方千米,户籍人口288505人。

本页面主要目录有关于海拉尔区的:名称、历史沿革、自然地理、行政区划、政治、人口、经济、社会事业、交通、人文、风景名胜、著名人物、重要荣誉等介绍

海拉尔区

1440平方千米

中温带大陆性草原气候

内蒙古东北部

东经119°32′—120°35′与北纬49°06′—49°32′之间

中华人民共和国

内蒙古自治区

市辖区

7个街道、2个镇

150702

288505人(2022年户籍人口)

汉语东北官话、蒙古语巴尔虎-布列亚特方言

207.69 亿元(2022年)

67460元(2022年)

44407元(2022年)

021000

正阳街道

0470

海拉尔机场

海拉尔站 、海拉尔东站 、海拉尔南站

海拉尔区地处大兴安岭西麓的低山丘陵与呼伦贝尔高平原交接地带,东高西低,地貌类型多样;属于温带半干旱大陆性草原气候,雨旱季明显,蒸发量大,春季多大风。秦以前为东胡之地,后为匈奴驻地;汉为鲜卑所居;唐时为室韦地;辽为上京道辖;元属岭北行省和林路辖;明为奴尔干都司斡难河卫所辖;清初为乌拉特蒙古部落的游牧地,清雍正年间迁民建城设防和营商,始称为呼伦贝尔城,又称呼伦城,从此商旅过往,贸易兴盛;清末,民间以城在海拉尔河附近,故称海拉尔城;920年建立呼伦县,将海拉尔划入其辖区之内;1940年设海拉尔市;1953年海拉尔市改为内蒙古自治区直辖市,呼伦贝尔盟行署驻地;2001年撤市,设呼伦贝尔市海拉尔区。

2022年,海拉尔区实现地区生产总值207.69亿元,同比增长2.1%;第一、二、三次产业增加值的比例为3.8:28.8:67.4,其中第二产业是主要经济支柱,主要是以煤炭、电力、热力、燃气及水生产和供应业为主,以“清洁低碳、安全高效”为战略目标,大力发展以风电、太阳能发电和生物质能为主的新能源产业。海拉尔是呼伦贝尔政府所在地,重要的交通枢纽。其交通运输条件发达,公路、铁路、空港、水运等交通设施齐备。该市内设有海拉尔火车站、海拉尔东站、海拉尔南站、海拉尔机场等重要的交通枢纽,交通便利。

海拉尔区人文色彩丰富。境内有海拉尔农业发展园区、世界反法西斯战争海拉尔纪念园、海拉尔国家森林公园等风景名胜,以及巴尔虎银饰、海拉尔京剧等在内的非物质文化遗产和呼伦贝尔古城、 哈克遗址等文物古迹。

“海拉尔”系蒙古语,意为“流下来的桃花水”,即因雪化冰融时注入河内;或者意为“野非菜丛生的地方”,牧民称其为“野韭地的河”,因牛羊爱吃野韭菜,河两岸至今长有茂密的野韭菜而得名。

秦二世胡亥元年(前209年),匈奴冒顿单于杀父自立,继而向东胡族发动袭击,一举大破东胡,建立了中国历史上第一个游牧民族政权——匈奴,海拉尔为左贤王庭辖地。

汉朝时期,匈奴扰边,汉武帝遣卫青出塞北征匈奴,至胪朐河(今克鲁伦河),为中国兵力至呼伦贝尔之始。匈奴即灭,鲜卑人尽据匈奴故地。东汉末年,鲜卑人经过南征北战,吞并五胡十六国,统一了黄河流域,建立了中国历史上第一个以少数民族为主体的中央政权——北魏。

隋朝大业八年(612年),今市境属室韦。唐灭突厥,海拉尔地区归室韦都督府辖。突厥的灭亡,使室韦——鞑靼人得以向西逐步推进,呼伦贝尔全境为室韦——鞑靼之地。宋朝时期,契丹族复强建辽国,室韦之地尽属,海拉尔地区归属乌古敌烈统军司辖。元朝时期,海拉尔地区归属岭北行省和林路辖,并把呼伦贝尔一带封给成吉思汗的弟弟合撒儿。

明永乐三年(1405年),在海拉尔河流域设置了海刺儿千户所,归属奴儿干都司斡难河卫,以恺腊儿鞋袒把秃为海喇儿千户,仍为蒙古游牧之地。清朝初期,游牧于呼伦贝尔诸部于天聪至崇德年间先后归清,清朝即抚有呼伦贝尔全境,直属清理藩院,为呼伦贝尔副都统衙门属地。清康熙二十二年(1683年),归黑龙江将军辖此地。清朝末年,民间以呼伦贝尔城在海拉尔河附近,故亦称之为海拉尔城。原呼伦贝尔城被称为“城里”或“旧街”,隶属呼伦贝尔副都统辖,称铁路两侧至东西交界街逐渐形成的房屋市井为“海拉尔”,是东清铁路交涉分局辖地。清光绪三十三年(1907年),海拉尔归属于黑龙江行省。宣统元年(1909年),改呼伦贝尔副都统为兵备道加参领衔,在海拉尔设呼伦厅、胪滨府、吉拉林设治局。

民国元年(1912年),海拉尔隶属呼伦贝尔地方自治政府,为府治所在地。

民国四年(1915年),呼伦贝尔为“特别区域”,直接归中华民国中央政府节制。民国九年(1920年),设呼伦县(管辖汉族事务);东北沦陷时期,隶属伪满州国兴安北省。

民国九年(1922年),海拉尔受辖于呼伦贝尔副都统衙门、呼伦县署、中东路海拉尔铁路交涉分局。民国十六年(1927年)3月,海拉尔新街被认定为乡,市政分局改为东省特别区海拉尔乡政公所。民国十八年(1929年),呼伦县公署改为呼伦县政府。同年11月,苏军攻占海拉尔,成立“海拉尔苏维埃政府”,苏、蒙军撤出时自动取消。

民国二十年(1931年),“九一八”事变,日本帝国主义侵入东北。同年12月5日,海拉尔失陷。民国二十一年(1932年)3月,伪满洲国成立后,海拉尔归属于兴安北分省,并为省会驻地。民国21年(1932年)12月,日本侵略军占领海拉尔后,为伪满洲国兴安北分省(省)公署驻地。

民国二十二年(1933年),建海拉尔办事处,行使铁路附属地外一切行政管辖权。民国二十三年(1934年)10月,兴安北分省改为兴安北省,海拉尔仍为省会驻地,隶属兴安北省。民国二十四年(1935年)3月,海拉尔乡政公所辖新市街(原铁路附属地)和海拉尔办事处(原呼伦贝尔城)所辖一切权力合并,统一归海拉尔市政管理处辖。民国二十五年(1936年),组建海拉尔市政管理处。民国二十九年(1940年)5月,定海拉尔为市,称海拉尔市,隶属兴安北省。撤销海拉尔市政管理处,设市公署。

民国三十四年(1945年)10月,呼伦贝尔自治省政府在海拉尔成立,辖海拉尔市。将原“海拉尔市自治公署”改称“海拉尔市政府”。民国三十七年(1948年)1月,呼伦贝尔地方自治政府改称呼伦贝尔盟政府,隶属内蒙古自治区,海拉尔市为属呼伦贝尔盟。民国三十八年(1949年)4月11日,呼伦贝尔盟同纳文慕仁盟合并为“呼伦贝尔纳文慕仁盟”,辖海拉尔市。

1953年4月1日,成立内蒙古自治区东部行政公署,撤销呼纳盟建制,海拉尔市为内蒙古自治区直辖市,其工作委托东部行署代管。1954年4月30日,撤销东部区行政公署,成立呼伦贝尔盟人民政府,呼伦贝尔盟下辖海拉尔市,盟政府驻海拉尔市。

1955年8月海拉尔市人民政府改称海拉尔市人民委员会。隶属呼伦贝尔盟人民委员会。

1969年8月,海拉尔市随呼伦贝尔盟划入黑龙江省。

1979年7月,由黑龙江省划回内蒙古自治区,仍隶属呼伦贝尔盟。

2002年2月,撤销县级海拉尔市,设立呼伦贝尔市海拉尔区。

2006年,撤并乡镇,建设镇、奋斗镇改称为街道办事处,向华办事处和正阳办事处并为一办,改称为正阳办事处,海拉尔区辖镇、7办。

2011年,奋斗办事处改称为奋斗镇。

2011年末,辖哈克、奋斗2个镇,健康、正阳、靠山、胜利、呼伦、建设6个街道,42个居民委员会、17个村民委员会。

2018年,设立东山街道。

2022 年末辖哈克、奋斗2个镇,健康、正阳、靠山、胜利、呼伦、建设、东山7个街道,52个居民委员会, 17个村民委员会。

海拉尔区位于内蒙古自治区东北部、呼伦贝尔市中部,介于北纬49°06′—49°28′、东经119°28′—120°34′之间,东部、南部与鄂温克族自治旗、牙克石市接壤,西部、北部同陈巴尔虎旗毗邻。全区总面积为1319.8平方千米,南北最长距离约40千米,东西最长距离约77千米。

海拉尔区属中温带半干旱大陆性草原气候,特点是春季多大风而少雨,蒸发量大;夏季温凉而短促,降水集中;秋季降温快,霜冻早;冬季严寒漫长,地面积雪时间长。年平均气温为-1℃至-2℃,1月(最冷月)平均低温为-30.83℃,7月(最热月)平均高温为25.84℃。年平均降水量为350—370毫米,1月平均降水量为3.79毫米,7月平均降水量为99.38毫米,年日照时数平均为2800小时,年无霜期平均130天,5—9月月均低温大于0℃。

海拉尔盆地是内蒙古境内的一个陆相沉积盆地,总面积达到44210平方千米,东侧为大兴安岭海西褶皱带,西侧为额尔古纳加里东褶皱带,北侧与拉布达林盆地相连。海拉尔盆地属于中新生代盆地,主要由3坳和2隆5个构造单元和16个凹陷组成,凹陷总面积约为25260平方千米。

海拉尔区出露的地层有泥盆系中上统的大民山组、石炭系下统的莫尔根河组;侏罗系上统的满克头鄂博组、玛尼吐组及白音高老组;白系下统的梅勒图组;第四系更新统红旗沟组以及全新统的洪积砂砾层、亚粘土。

海拉尔区地处大兴安岭西麓的低山丘陵与呼伦贝尔高平原交接地带,东高西低,属于“海拉尔内陆断陷盆地”,地貌类型多样,海拔高度在603.0—776.6米之间,相对高差170多米。形成三个地质单元,谢尔塔拉东山二个构造台地,以及“海拉尔盆地”。前者以高平地为主,后者以低平地和河滩地为主,地貌类型可分为低山丘陵、高平地、低平地和河滩地。

低山丘陵

海拉尔市的东部,由北端的霍鲁松屯—红胡子河—嘎赛敖包以东成一线。海拔在776.6~642米。低山相对高度不大,坡度缓而长,阴坡较徒,相对高度在40~60米之间,坡度一般在4~6°之间。丘陵趋平缓,丘顶平坦而宽展。

高平原

高平原是主要的地貌单元。主要分布在市区的西部和南部两个高台地上。海拔在650米左右,地势坦荡、宽阔、起伏不大,相对高度一般在10~20米之间。

河谷阶地

在海拉尔河与伊敏河两岸,一般可看出二级阶地,有较平坦的冲积漫滩,海拔在620米左右。

风沙地貌

分布在海拉尔河南岸沙带的东西边缘,市区西山和市区北部的部分高平原也有风沙地貌。沙地上有多种植物生长,形成了固定沙丘和半固定沙丘。沙丘相对高度在20米以内。

水文

海拉尔去河流水面有1547.00公顷(2.32万亩);湖泊水面452.73公顷(6790.95亩);坑塘水面480.01公顷(7200.15亩);沟渠110.95公顷(1664.25亩);湖泡沟汊分布有34个,总面积为2955公顷。海拉尔区境内有海拉尔河和伊敏河两条较大的外入过境河流,两条河流均属于额尔古纳河水系,水面面积为5.02万亩。

海拉尔河

海拉尔河,蒙古语意为雪水之河,位于中国内蒙古自治区呼伦贝尔市境内,是额尔古纳河的上游河段。发源于大兴安岭西侧吉鲁契那山西坡,呈东至西流向,其源流为大雁河。与库都尔河于乌尔旗汉镇西南汇合后始称海拉尔河。干流全长622公里,流域面积5.481万平方公里,多年平均径流量36.62亿立方米。流域内年积雪厚度可达半米。封冻期约200天。一年中洪峰有两次,一是5月融雪期,一是8月夏雨期。支流有库都尔河、大雁河、免渡河、伊敏河、莫日格勒河、特尼河等。

伊敏河

伊敏河,是海拉尔河的一级支流,发源于内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏苏木伊敏嘎查的大兴安岭伊敏河林场六支线东北山脉,河长394千米,流域面积22697平方千米。年径流量12.75亿立方米。自南向北流,纵贯鄂温克族自治旗,穿过海拉尔区城区,于海拉尔区城北汇入海拉尔河。

水利

红花尔基水利枢纽(红花尔基水库)

该水库位于海拉尔河一级支流伊敏河中游,工程于2007年4月16日开工建设,2011年8月31日全部完工,枢纽坝址在鄂温克族自治旗红花尔基镇东北2.0千米,是伊敏河上唯一的控制性枢纽工程。红花尔基水利枢纽控制流域面积5364平方公里,坝址处多年平均径流量7.76亿立方米,设计总库容3.2229亿立方米,供水保证率为97%,年供水量为2.13亿立方米,枢纽水电站装机容量为7500千瓦,平均年发电量为2375万千瓦时,工程以供水、防洪为主,兼顾防凌、灌溉、发电、旅游等功能。工程以供水、防洪为主,兼顾防凌、灌溉、发电、旅游等功能。该工程获得中国水利工程最高奖—中国水利工程优质(大禹)奖。

海拉尔区的土壤母质类型按其成土母质类型分主要有残积坡积物母质、黄土状物母质、洪积冲积物母质和风砂物母质等五种。在此基础上发育成有5个土壤类型、16个亚类;28个土属、68个土种。

黑钙土分布在本区的东部丘陵区;栗钙土主要分布在本区辖区内广大的高平原上。是本区的主体土壤;暗色草甸土主要分布在海拉尔河、伊敏河的河谷阶地或高河漫滩上;沼泽土主要分布在伊敏河和海拉尔河的低阶地.河漫滩低洼地和湖泊泡沼周围;风砂土主要分布在境内西山、市区北部的部分高平原、伊敏河东岸的阶地前沿马鞍山和十六号村一带。

土地资源

耕地3.58万公顷,主要分布在谢尔塔拉农场、奋斗镇,其中谢尔塔拉农场耕地面积较大,占海拉尔区耕地的48.13%;园地33.11公顷;林地1.32万公顷,主要分布在西山保护区,占海拉尔区林地总面积的53.85%;草地4.86万公顷,主要分布在哈克镇,占海拉尔区草地总面积的83.34%;湿地1.86万公顷,主要分布于沿海拉尔河与伊敏河两岸,占海拉尔区湿地总面积的96.91%;水域及水利设施用地2721.60公顷(4.08万亩),其中水工建筑用地130.91公顷(1963.65亩),占4.81%。

矿产资源

海拉尔区境内有金、银、钼、铅、铜、石油等40多种矿产。截止到2008年,海拉尔区境内的谢尔塔拉铁锌矿储量5851万吨,大雁煤田和陈旗宝日希勒煤田都延伸到海拉尔区境内,石灰石探明储量3348万吨,西山硅砂属于大型矿。

水资源

海拉尔区水资源除天然降雨外,还有地表水和地下水。海拉尔区境内地表水年径流量33.9亿立方米,地下水储量0.42亿立方米,根据埋藏条件分为潜水和承压水两类。

地表水资源

海拉尔地表水包括海拉尔河、伊敏河及湖泊沼泽。

地下水资源

海拉尔区地下水的形成与分布,由于受地质构造、区域、地貌、地形和气候条件的控制和影响,主要有第四系冲积砂砾孔隙潜水等三种,即第四系冲积砂砾石层孔隙潜水、白垩系一侏罗系砂砾岩、砂岩承压水、基岩构造风化裂隙水。

生物资源

药用植物有狼毒、防风、赤勺、韭菜籽、马勃、益母草等40余种;食用植物有蘑菇、黄花菜、野韭菜、山丁子、山杏等10余种;食用菌有白蘑、花脸蘑、草蘑和松蘑等;野果植物主要有山丁子、稠李子、灯笼果、刺梅果、山杏等;水生植物主要有芦苇、蒲棒草、水葱及浮萍等。

植物

海拉尔区境内森林面积7948公顷,林木蓄积量45136立方米。其中有珍贵的河地樟子松269公顷,兴安落叶松14公顷。其它为杨树、榆树、柳树等。海拉尔区草场面积97770公顷,实际可利用面积79637公顷。主要牧草有羊草、早熟禾、大针茅等。海拉尔区植被种类繁多,资源丰富各种植物41科120属160多种,其中树木10科21属40多种。在海拉尔国家森林公园中,有一棵300岁左右的樟子松被称为“树王”,年龄最大的500岁左右,被称为“树神”。

动物

野生动物有:哺乳动物83种、鸟纲动物328种、两栖纲动物8种、爬行纲动物8种、鱼纲动物62种。

皮毛动物有狍子、旱獭、水獭、獾子、布氏田鼠、狭胪田鼠、东北鼢鼠和野兔等14种;鸟禽类有啄木鸟、野鸭子、灰鹤、燕子、黄雀、灰鹊、百灵鸟、沙半鸡和猫头鹰等10多种。鱼类有鲤鱼、鲫鱼、狗鱼等10多种。其中,有红隼、沙狐等多种国家二级重点保护野生动物。

自然保护地

海拉尔西山自治区级自然保护区(海拉尔国家森林公园),始建于1999年,以樟子松为主题的国家级森林公园。位于呼伦贝尔市中部,东与海拉尔区相邻,南与鄂温克族自治旗接壤,西、北与陈巴尔虎旗相连,总面积为14603公顷。海拉尔西山自然保护区是森林草原过渡地带中具有较高代表性的典型性的区域。陆生植物种类丰富,生态系统多样可分为森林、草原、沼泽、水域生态系统,几乎涵盖了森林草原过渡地带的全部类型,其中以沙生樟子松原始林最具代表性。保护区内有保护物种23种,其中植物1种,动物22种。保护鸟类有16种,其中一级1种,二级15种。保护区主要保护对象是保护区北部樟子松古树林;沙地丘间湖泊、沼泽湿地生态系统及在此栖息繁殖的湿地珍稀鸟类以及沙地疏林草原生态系统。

洪涝、雪灾、干旱、台风、高温等自然灾害频繁。

1983年8月初,由于遭遇超标洪水,海拉尔区建设镇、哈克镇遭受水灾,倒塌房屋434户,农作物绝户924公顷,直接经济损失35万元,建设镇34家工矿企业受损失多处,公路遭受破坏,间接损失共计390.8万元;1988年6月,因为河水水位上涨,地下水水位上升,使海拉尔区哈克镇、建设镇的76.8公顷菜地遭受水灾,3518公顷草场被淹,死亡牲畜17头,共计损失15.8万元;1989年8月,使海拉尔郊区213公顷菜地遭受水灾,淹没草场4400公顷,倒塌房屋数间,共计损失8.85万元;1990年7月,伊敏河友好村段因河岸冲刷严重,导致友好村3座大棚被水泡塌,河岸与居民房屋最近处只有8米;1997年8月,因河水水位暴涨,使海拉尔区哈克镇、建设镇346.6亩菜地被淹,直接损失18.82万元;2013年8月,因为强降雨导致伊敏河、海拉尔河河水暴涨,使得伊敏河海啤社区、海拉尔河胜利村部分居民院中进水。

截至2022年10月,海拉尔区辖7个街道2个镇,区政府驻正阳街道。

区划名称 | 行政区划代码 | 面积 |

正阳街道 | 150702001000 | 8.2平方千米 |

健康街道 | 150702002000 | 11.1平方千米 |

靠山街道 | 150702003000 | 6.8平方千米 |

胜利街道 | 150702004000 | 4.8平方千米 |

呼伦街道 | 150702005000 | 10.8平方千米 |

建设街道 | 150702007000 | 251.2平方千米 |

东山街道 | 150702008000 | 26.78平方千米 |

哈克镇 | 150702100000 | 961平方千米 |

奋斗镇 | 150702101000 | 139.72平方千米 |

海拉尔区现任领导

中国共产党海拉尔区委员会 | 区委书记 | 杨杰 |

海拉尔区人民代表大会常务委员会 | 主任 | 宝林 |

海拉尔区人民政府 | 区长 | 于民[ |

中国人民政治协商会议海拉尔区委员会 | 主席 | 李艳英 |

*表格信息最后更新时间2023-09-18[17] | ||

根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,海拉尔区常住人口为365012人。

截至2022年末,海拉尔区户籍总人口288505人,其中,城镇人口278838人,乡村人口9667人;全年出生人口1561人,出生率为5.4‰;死亡人口1891人,死亡率为6.6‰;人口自然增长率为-1.2‰。在总人口中,男性139933人,女性148572人,男女性别比为94.2:100.0。

从年龄结构看:0-17岁人口38802人,占户籍总人口的13.45%;18-34岁人口53091人,占户籍总人口的18.40%;35-59岁人口128911人,占户籍总人口的44.68%;60岁及以上人口67701人,占户籍总人口的23.47%。

截至2022年末,海拉尔区人口由汉族、蒙古族、达斡尔族、俄罗斯族等24个民族组成,其中少数民族人口67380人。海拉尔区少数民族人口66939人,其中,蒙古族38519人;回族8392人;满族8613人;朝鲜族910人;达斡尔族7254人;鄂温克族1685人;鄂伦春族200人;俄罗斯族1011人;其他民族355人。

海拉尔区方言,属东北官话,是北京官话方言次方言东北官话的地方变体,属于汉藏语系—汉语—东北官话—黑松片—嫩克小片。东北官话里,古入声的清音声母字今分归阴平、阳平、上声和去声,且并无明显规律,这点与北京官话类似。但东北官话里的古清音入声字今转为上声的比北京多得多。东北官话四声调值和北京官话相近,但阴平的调值音比北京低。

2022年,海拉尔区实现地区生产总值(GDP)207.69亿元,同比增长2.1%;人均地区生产总值(GDP)67460元,增长5.5%。 第一、二、三次产业增加值的比例为3.8:28.8:67.4;城乡居民人均可支配收入44407元,同比增长1.2%。

海拉尔区第一产业以种植业和畜牧业为主,第二产业种类繁多,重点发展毛纺、乳品和畜产品加工、煤炭、机械、采矿等产业。第三产业以商贸流通、旅游文化和物流产业为主要产业。计划项目将以文旅产业、现代服务业为主,绿色农畜牧产品加工产业、数字经济产业、新能源产业为重点发展目标的五大产业集群;大力培育低碳绿色新兴产业,将文化旅游、现代农牧业、现代服务业、新兴产业、数字经济等产业打造成为支撑海拉尔持续发展的基础产业和主导产业。

海拉尔区是一个典型的草原经济区,第一产业主要以农牧业为主。该区拥有大量的优质草原资源,是中国最重要的草原畜牧业生产基地之一。调整了农牧业产业结构、建设发展了现代农业园区,使得蔬菜和马铃薯种植等大力发展。在主导的优势产业方面以建设规模化、集约化、现代化、标准化的规模养殖场为主,大力发展奶牛养殖业,并逐步提高生猪、家禽养殖比例。海拉尔农业发展园区可年产蔬菜18万吨、花卉900万株,优质脱毒马铃薯900吨,年产值达到2亿元,农民年增加纯收入1.2亿元,真正实现农民生活城市化,生产集约化、科技化、产业化,对切实解决“三农”问题具有深远的意义。农作物有小麦、马铃薯等,有蔬菜种植、奶牛饲养业。

2022年,海拉尔区第一产业增加值7.96亿元,同比增长4.9%,占地区生产总值的比重为3.8%。2022年,海拉尔区农林牧渔业总产值14.50亿元,同比增长6.1%。从构成看,农业产值5.37亿元;林业产值1055.51万元;畜牧业产值7.38亿元;渔业产值3140.17万元;农林牧渔服务业产值1.33亿元。粮食作物播种面积16256.31公顷;粮食总产量73890.90吨。

海拉尔区第二产业以采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业为主。2022年,采矿业中的有色金属冶炼和压延加工业增加值同比增长56.7%,上拉规上工业增加值5.8个百分点;电力、热力生产和供应业增加值同比增长6.4%,上拉规上工业增加值4.4个百分点;化学原料和化学制品制造业增加值同比增长6201.4%,上拉规上工业增加值2.9个百分点。部分重要工业产品实现正增长。海拉尔区17种工业产品,有12种产量增长,8种增速在20%左右。其中,原煤同比增长136.7%、乳制品增长22.3%、硫酸(折100%)增长23.4%。海区纳入规模以上统计的17种工业产品中,有6种保持正增长。其中,硫酸(折100%)增长48.8%、小麦粉增长32.8%、十种有色金属产量增长29.4%。规模以上工业企业产品销售率98.1%。能耗“双控”保持“双绿”,全市综合能源消费总量1215.37万吨标准煤,比上年下降3.2%;单位GDP能耗同比下降8.2%。

2022年,海拉尔区第三产业增加值139.94亿元,占地区生产总值的比重为67.4%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额90.87亿元;乡村消费品零售额1.81亿元。按消费类型分,餐饮收入4.22亿元;商品零售88.47亿元。海拉尔区第三产业以旅游文化、商贸流通为主,信息产业为导向、金融业为抓手、社区服务业为特色来全面了带动第三产业的发展,使现代服务业快速发展。

旅游业

2022年,全年接待游客642.3万人次,旅游收入84.2亿元。在城区不断壮大传统服务业,并重点发展现代服务业,形成商贸流通、金融贸易、会展、文化教育等中心。加快物流产业建设,大力发展旅游业,使得了海拉尔成为自治区重要的旅游中心城市。

商贸

2022年,海拉尔区全口径社会消费品零售总额1742037万元,增长6.2%。按地区划分,城镇市场消费1685581万元,增长6.1%,乡村市场消费56456万元,增长10.0%。按消费形态划分,餐饮收入122780万元,增长10.3%,商品零售1619257万元,增长5.9%。批发零售业商品销售额3362865万元,增长8.8%。住宿餐饮业营业额411454万元,增长9.2%。

海拉尔产业园

海拉尔产业园划分为海东项目区和谢尔塔垃项目区(创新创业基地)2个区块,是以布局农牧业机械制造、现代物流、科创服务、冰雪运动装备制造、进口资源加工等为主的产业集聚区,规划面积17.8897平方公里,现有入驻企业 285 家,规模以上工业企业 7 家,限上企业10家。目前,有色金属冶炼、农牧业机械制造、现代物流3个支柱产业发展态势良好;大数据、冰雪运动装备制造业、进口资源加工业、资源循环化利用、节能环保等新兴产业蓄势待发,是呼伦贝尔中心城区一体化、产业集约集聚高质量发展的重要承载地。

鄂温克产业园

产业园规划面积3.88平方公里,现有投产企业92家,其中:规上企业5家,限上企业19家。有农副产品加工企业22家,制造业企业15家、汽车销售企业38家,仓储物流及服务业企业17家。产业园南区重点构建汽车驾考、销售、维修、展览及后服务市场全链条的汽车循环式组合业态;北区重点打造以“伊赫塔拉”“绿祥”“其日麦”为龙头的绿色食品产业链板块和“野田铁牛”“包氏机械”“蒙力”为代表的农牧业机械制造业板块,以及以“中科生物科技”为首创的新兴产业板块。

伊敏产业园

产业园规划面积1.2平方公里。产业园主要以生态恢复环保产业、现代物流为主,坚持高标准、高起点做好项目规划,围绕华能伊敏热电联产项目,做大做强循环经济产业。主要面向伊敏露天矿区生态修复,围绕“覆土”核心研发适用异地土壤改良技术,加快人工生态修复力度与进度,搭建露天矿生态修复产学研平台,为呼伦贝尔市、自治区乃至全国矿山生态环境修复提供更高质量的伊敏模式。

全年全社会固定资产投资完成487135万元,比上年下降5.5%,其中:房地产开发投资完成141701万元,下降49.8%;工业固定资产投资完成88328万元,增长101.4%。区本级固定资产投资完成410810万元,比上年下降9.9%,其中:房地产开发投资完成141701万元,下降49.8%;工业固定资产投资完成39672万元,增长266.3%。

在全社会固定资产投资中,第一产业投资5828万元,比上年增长180.5%;第二产业投资88328万元,增长101.4%,其中,工业投资88328万元,增长101.4%,占全部投资的18.1%;第三产业投资392979万元,下降16.3%。

全年房地产开发投资完成141701万元,比上年下降49.8%。房屋施工面积达到3060698平方米,增长3.3%,其中,住宅施工面积达到2149418平方米,增长5.2%,占全部施工面积的70.2%。商品房销售面积达到399245平方米,增长21.1%。

海拉尔区现有各级各类公办学校35所,其中职业学校有1所,教师进修学校1所,中小学素质教育实践学校1所,普通高中3所,义务教育阶段学校29所,包括九年一贯制学校6所,初中8所,小学15所。此外,第七中学、胜利街小学和伊敏小学3所学校设立了分校。

海拉尔区域内共有各级各类幼儿园60所;中小学现有编制3062个,实有教职工2797人,其中,专任教师2579人;学前教育现有编制439个,实有教职工265人,专任教师243人,政府编外招聘教师103人。

主要学校

学校名称 | 办学类型 | 办学层次 | 详细地址 |

海拉尔区实验高级中学 | 公立 | 高中 | 海拉尔区建设办事处技校路1号 |

海拉尔区第七中学 | 公立 | 初中 | 主校区位于呼伦贝尔市海拉尔区兴安东路8号,东校区位于呼伦贝尔市海拉尔区扎兰屯路18号 |

海拉尔区回民小学 | 公立 | 小学 | 内蒙古呼伦贝尔市首府所在地海拉尔城区中心 |

参考资料: | |||

截至2022年末,海拉尔区共有卫生机构297个,卫生技术人员5494人,其中执业医师1924人,注册护士2605人,实有病床床位4029张;全年无孕产妇死亡,妇幼健康、两纲指标均达到标准。海拉尔区已累计建立电子健康档案29.3万份,65岁以上老年人体检已达15547人,防因病致贫返贫动态入户监测率100%;三名医务工作者荣获“内蒙古好医生”荣誉称号、1个集体、2名个人荣获呼伦贝尔市五一劳动奖章、工人先锋号和五一巾帼标兵荣誉称号。

主要医院 | ||

名称 | 等级 | 地址 |

呼伦贝尔市第一人民医院 | 三级甲等 | 海拉尔区胜利大街20号成吉思汗广场对面 |

呼伦贝尔市第四人民医院 | 二级甲等 | 海拉尔区陵园街2号 |

海拉尔区人民医院 | 二级甲等 | 呼伦贝尔市海拉尔区巴彦托海路东侧 |

截至2022年末,海拉尔区累计申报各级各类科技计划项目14项,其中,呼伦贝尔市应用技术研究与开发项目6项;2022年度“科技兴市”行动重点专项(成果转化)项目2项;2022年内蒙古自治区重点研发和成果转化计划(科技支撑东北振兴)项目3项;2022年度科技创新引导奖励项目2项;大众创业万众创新项目1项;推荐1家单位申报内蒙古自治区技术转移服务机构;推荐4个技术交易项目申报2022年度交易方后补助项目。“绿色建材专利技术研发与转化”“牧草收获机械的智能控制技术攻关与关键装备研究与转化”项目获内蒙古自治区应用研究开发资金项目立项,共获得项目资金100万元;“互联网+圆捆机的应用与产业化开发”项目获内蒙古自治区科技创新引导奖励资金项目立项,获项目资金110万元;“星火科技12396信息服务平台建设 ”“北方高寒地区种养结合循环农业关键技术研究与示范”“拉锁式(ZT)建筑部品技术研究及应用”“呼伦贝尔市机器人教育拓展实训基地”4个项目获呼伦贝尔市科技局项目资金支持,共获项目资金25万元。

截至2022年末,海拉尔区有文化馆1个,文化站9个,公共图书馆1个,电影院7个,博物馆3个;广播、电视综合覆盖率均达到100%;搭建5个专业舞台,开展惠民演出150余场,惠及群众10余万人。

呼伦贝尔民族博物院

呼伦贝尔民族博物院,位于呼伦贝尔市海拉尔区河东胜利大街。是一座综合性博物馆,为国家二级博物馆,同时为内蒙古自治区级社会科学普及基地、蒙古族源与元朝帝陵综合研究项目办公室。该博物院成立于1998年12月,由原呼盟文物管理站、呼盟展览馆合并而成。呼伦贝尔民族博物院正式开馆时间为2008年7月15日。呼伦贝尔民族博物院藏物来源为考古发掘、征集,藏品类别分为历史文物和民族文物两大类,其中民族文物包括鄂伦春、鄂温克、达斡尔及蒙古族文物。据中国博物馆志显示,呼伦贝尔民族博物院共藏有文物10214件/套。其中:一级文物80件,二级文物139件,三级文物65件。内设《中国古代民族摇篮》《北方游牧民族摇篮》两个常设展览。截至2019年末,呼伦贝尔民族博物院共有14079件/套藏品,其中珍贵文物396件/套。

截至2022年末,海拉尔区共有室外体育场地154块、室内体育场馆33座、社会体育健身场馆12处、室内游泳池9处,人均体育锻炼场地面积达到2平方米,实现了区、镇办,社区(村)公共体育设施全覆盖。

2023年7月13日,中华人民共和国第十四届冬季运动会冰球(公开组)比赛开赛仪式在呼伦贝尔市海拉尔区举行。第十四届全国冬季运动会(以下简称“十四冬”)将于2024年2月17日至2月27日在内蒙古自治区举办,这是北京冬奥会后首次举办的全国冬季项目大型体育赛事。

2023年莫力达瓦“助力乡村振兴”半程马拉松新闻发布会在海拉尔区举行。此次赛事主题为“曲棍球之乡 魅力达斡尔”,赛程设置分为半程马拉松项目(21.0975公里)和健康跑项目(6公里),规模设置总计约为2000人。赛事以“体育搭台、文旅唱戏、以赛促游”为理念,以“运动”穿越莫力达瓦,展示达斡尔形象与人文精神的交集。

在内蒙古自治区“十五运”上,海拉尔区业余体育学校(包括输送运动员)共有30多名运动员代表呼伦贝尔市参赛,并在速度滑冰、速度轮滑、跆拳道和乒乓球等参赛项目中取得22枚金牌、17枚银牌、8枚铜牌的优异成绩。

截至2022年末,海拉尔区城镇新增就业2573人,城镇失业人员再就业1113人,城镇登记失业率为4.3%;参加城镇企业职工基本养老保险人数92330人,参加机关事业单位养老保险人数11926人,参加城乡居民基本养老保险人数16590人;失业保险参保人数24930人;参加城镇职工基本医疗保险参保人数69325人,城镇居民基本医疗保险参保人数106577人;参加工伤保险人数22811人;参加生育保险人数25277人;发放医疗救助金207.9万元,医疗救助人数4528人。全年共发放城乡低保金1271万元,保障户次12531户次,保障人数17241人次。发放城市、农村特困人员供养资金266.11万元。

海拉尔是呼伦贝尔政府所在地,重要的交通枢纽。地处内蒙古自治区东北部,其交通运输条件发达,公路、铁路、空港、水运等交通设施齐备。该市内设有海拉尔火车站、海拉尔机场等重要的交通枢纽,交通便利。东连东北经济区,西接俄罗斯、蒙古,素有“草原明珠”之称。已形成铁路、公路、航空四通八达的立体交通网络,北京至莫斯科的国际旅客列车 K19、K20经由此地。

2021年,海拉尔区公路货运量完成214.12万吨,同比增长10.0%,公路客运量4723.24万人次,同比下降10.0%;公路货运周转量47901.60万吨千米,同比增长10.0%,公路客运周转量23922.47万人千米,同比下降10.0%。全市公路总里程29028千米。其中,高速公路659千米、一级公路639千米、二级公路2145千米、三级公路4666千米、四级公路20293千米、等外公路626千米。

2022年,海拉尔至根河至加格达奇、海拉尔至阿木古郎至罕达盖2条普通国道升级为国家高速公路。海拉尔区公路交通以 301 国道为主,四通八达。市区有三大出口,其中东出口位于建设镇、北出口位于海拉尔铁路地区,南出口位于海区“南门外”。

海拉尔站

海拉尔站,位于中国内蒙古自治区呼伦贝尔市,是中国铁路哈尔滨局集团有限公司管辖的一等站,也是滨洲铁路的区段站。海拉尔站始建于清光绪二十七年(公元1901年);于2010年6月1日开始站房改造工程;于2010年10月29日完成站房主体结构封顶;于2012年12月27日完成站房改造工程并投入使用。目前已成为呼伦贝尔市最大的火车站,火车站现为全区公共汽车终点站,海拉尔火车站是铁路滨州线的重要车站,现为铁路一等站。

截至2022年9月,海拉尔站站场规模为3台9线,站房总建筑面积为14584平方米,最高聚集人数约为3000人。

海拉尔东站

海拉尔东站,位于中国内蒙古自治区呼伦贝尔市,是中国铁路哈尔滨局集团有限公司海拉尔车务段管辖的一等站,建于1901年。站址在内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区建设街道东海拉尔村,离哈尔滨站737.5公里,离满洲里站194.4公里。主要线路有滨洲铁路、海伊铁路。2021年6月,海拉尔车务段海拉尔东站党总支被授予“中国铁路先进党组织”称号。

海拉尔南站

海拉尔南站,位于中国内蒙古自治区呼伦贝尔市,是中国铁路哈尔滨局集团有限公司管辖的五等站,建于2013年。海拉尔南站是在海拉尔东站与哈克站区间靠近东站侧新增建的货运列车运转站。承担海拉尔北站到发货运列车机车折返、办理北站直通货运空重车接交业务。

呼伦贝尔海拉尔机场

呼伦贝尔海拉尔机场,是内蒙古自治区主要机场。机场拥有众多国际国内航线,国际航线已开通和计划开通航线俄罗斯赤塔蒙古乔巴山、蒙古乌兰巴托、日本东京、熊本等。这里成为了内蒙古东部旅游中心城市,呼伦贝尔市旅游、观光、避暑、度假的集散地。

1932年,海拉尔东山机场通航;2007年12月28日,海拉尔东山机场新跑道启用;2010年8月,海拉尔东山机场更名为“呼伦贝尔海拉尔机场”;2020年1月16日,呼伦贝尔海拉尔机场飞行区指标等级变更为4D。

2022年夏秋航季,呼伦贝尔海拉尔机场在场运营航司有29家,共计开通定期航线63条,通航城市45座;通往呼和浩特方向的航班可达每日15班,通往北京方向的航班可达每日7班,通往上海方向的航班可达每日5班。

截至2022年末,海拉尔区公交运营线路共12条线路,有长途班线客车车次525班,城区公交车209辆,出租车2119辆。

海拉尔的文化遗产积淀丰厚,市级非遗保护名录15项,区级非遗保护名录10项。现有各级不可移动文物保护单位12处。其中,全国点文物保护单位3处(团结墓地、哈克遗址、谢尔塔拉墓地);省级重点文物保护单位7处;市级重点文物保护单位2处。

海拉尔区大部分人还保留着原籍的习惯,饮食是典型的蒙古族口味,因此这里的饮食以牛羊肉最为出名。海拉尔的特产主要有手把肉、烤全羊、羊背子、奶皮子、水貂皮、蒙古奶茶、呼伦贝尔草原白蘑、柳蒿芽等。

手把肉

手把肉是呼伦贝尔草原蒙古、鄂温克、达斡尔、鄂伦春等游牧、狩猎民族千百年来的传统食品。即用手把着吃肉之意。羊、牛、马、骆驼等牧畜及野兽的肉均可烹制手把肉,但通常所讲的手把肉多指手把羊肉而言。手把肉是蒙古民族千百年来最喜欢、最常用的传统食品。这种草原牧区牧民们的传统吃法可以追溯到古代。

羊背子

背子就是煮整羊,蒙古语称"秀斯"或"乌查",制作方法和吃法比较讲究。吃全羊的"乌查"之宴,起源于成吉思汗时期。据《蒙古秘史》记载:"成吉思汗定天下,大宴功臣,设全羊宴款待将士们,由此食全羊也称"乌查之宴"。

祭成吉思汗陵

祭成吉思汗陵,蒙古族最隆重、最庄严的祭祀活动,简称祭成陵。祭礼一般分平日祭、月祭和季祭,都有固定的日期。祭品齐全,皆供整羊、圣酒和各种奶食品,并举行隆重的祭奠仪式。每年阴历3月21日为春祭,祭祀规模最大、最隆重。各盟旗都派代表或个人前往伊金霍洛成陵奉祭。

那达慕节

“那达慕”是蒙语的译音,意为“游戏”,以表示丰收的喜悦之情。在古代和近代的那达慕盛会上, 海拉尔区都要进行男子三项竞技赛,即赛马、射箭和摔跤。每年农历六月初四开始的那达慕,是草原上一年一度的传统盛会。它的前身是“祭敖包”,是蒙古民族在长期的游牧生活中,创造和流传下来的具有独特民族色彩的竞技项目和游艺、体育项目。那达慕节现今发展至与运动赛事融合,于2022年12月21日在海拉尔举办了内蒙古第十九届冰雪那达慕在呼伦贝尔启幕。

献哈达

献哈达是蒙古族人民的一种传统礼节。哈达是一种礼仪用品。拜佛、祭祀、婚丧、拜年以及对长辈和贵宾表示尊敬等都需要使用哈达。哈达以丝绸为料,一般为白色、浅蓝色和黄色。长度通常为五尺左右,宽度不等。对平辈,双手平举送给对方;对小辈,一般将哈达搭在脖子上。

千灯节

千灯节是内蒙古自治区海拉尔一蒙古族、带达斡尔族传统节日。蒙语称“明干卓拉”,意即千盏灯节。每年农历十月二十五日举行。届时,人们纷纷制作式样各异的灯盏,尔后上寺庙点燃。当地人认为此日灯点得越多越吉利。

舞蹈

在呼伦贝尔额尔古纳市、根河市及海拉尔的华俄后裔中,保持着传统的俄罗斯族民间舞蹈。有单人、双人和集体表演的“希卜里哈”“巴达罕拉娜”“嘎巴乔克”“灭斜斯”“奥吉诺其卡”“茨冈内卡”(译音)等。舞曲有“希卜里哈”“那林琴卡”“累塞”“嘎巴乔克”“灭斜斯”等,舞步多变,跺脚较多,单人舞蹈腿部技巧很高。每个舞蹈都配有固定的舞曲,一般只用手风琴伴奏,有些集体舞还加伴唱。

音乐

蒙古长调属于蒙古族的音乐,长调的基本题材包括牧歌、思乡曲、赞歌、婚礼歌和宴歌(也称酒歌)等。蒙古族长调民歌,被誉为“草原音乐活化石”,主要流行于中国内蒙古自治区北部和蒙古国。长调是蒙古语“乌日汀哆”的意译。“乌日汀”为“长久”、“永恒”之意,“哆”为“歌”之意。在相关著作和论文中,也将其直译为“长歌”、“长调歌”或“草原牧歌”等。

主要文物保护单位

单位名称 | 入选批次及年份 | 级别 | 类别 | 文化/时代 | 地址 |

哈克遗址 | 第七批/2013年 | 国家级 | 历史遗迹 | 新石器时代 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区哈克镇北部,距市中心约28公里 |

团结墓地 | 第七批/2013年 | 国家级 | 历史遗迹 | 东汉 | 呼伦贝尔市以东20公里的哈克镇团结村西约0.5公里处的海拉尔河南岸台地上 |

谢尔塔拉墓地 | 第七批/2013年 | 国家级 | 历史遗迹 | 唐至五代 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区谢尔塔拉牧场 |

参考资料: | |||||

哈克遗址

哈克遗址,位于内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区哈克镇团结村境内的海拉尔河左岸二级台地上,面积约10平方千米,属于新石器时代、以细石器为代表的古遗址。哈克遗址时代为距今7000~5000年,出土玉器、骨器、陶器、石镞等细石器文物2000多件。 哈克遗址是呼伦贝尔草原地区一处早期先民及古代游牧民族遗留下来的聚落遗址,对研究北方草原地区早期文化和古代游牧民族的发展壮大,以及与周边国家和地区的文化关系具有重要的学术价值。2013年5月,哈克遗址被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

主要非物质文化遗产名录

项目 | 级别 | 类型 | 批次及年份 | 传承人 |

巴尔虎银饰 | 市级 | 传统技艺类 | 第四批次(2013年) | 阿其图、宝德苏荣、额尔敦达来、赛音巴雅尔 |

京剧 | 市级 | 曲艺类 | 第六批次(2017年5月 ) | 赵盛玉 |

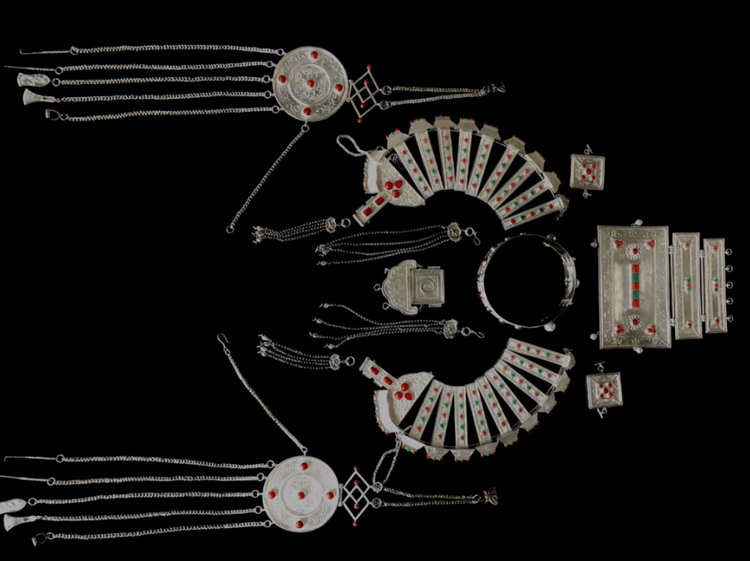

巴尔虎银饰

巴尔虎银饰主要制作内容包括巴尔虎头饰(哈布其格、图海、孛勒)、巴尔虎银刀、巴尔虎银碗、巴尔虎银马鞍、巴尔虎发饰。目前仍在使用传统技艺制造巴尔虎银饰的匠师已经很少,代表人物为阿其图、宝德苏荣、额尔敦达来、赛音巴雅尔,代表作品为《巴尔虎头饰》《巴尔虎刀》《银碗》《巴尔虎发饰》《巴尔虎传统银马鞍》《巴尔虎传统掐丝手镯》《马头琴包银》《巴尔虎传统掐丝戒指》《传统浮雕人物》《原石挂坠》《抽象原石戒指》。

马奶酒

马奶酒性温,有驱寒功效。被称为元玉浆,是“蒙古八珍”之一。曾为元朝宫廷和蒙古贵族府第的主要饮料。每年七八月份牛肥马壮,是酿制马奶酒的季节。马奶酒是用马奶酿制而成的一种酒精含量较低的饮料,一般呈半透明状,口感圆润、滑腻、酸甜、奶味芬芳。马奶酒性温,具有补充营养、健胃消食的功效。每当蒙古族向您敬献哈达和奶酒时,是对贵客的最高礼仪。奶酒便成为蒙古族接待上宾的必备佳酿。

海拉尔黑绵羊

呼伦贝尔黑绵羊(也称为海拉尔黑绵羊)为中国东北部较好的裘用羊种之一,其裘温暖耐穿,羔皮可制做皮帽和大衣领,很受当地群众欢迎。

海拉尔区境内省级以下风景名胜区有成吉思汗广场、世界反法西斯战争海拉尔纪念园、呼伦贝尔古城、海拉尔农业发展园区、海拉尔国家森林公园等。市、县级文物保护单位有满城遗址3处。

成吉思汗广场

位于呼伦贝尔市海拉尔区胜利大街10号。它以成吉思汗名称命名,是内蒙古自治区境内最大的广场(与锡林广场并列),也是呼伦贝尔市海拉尔区的标志性建筑之一。成吉思汗广场和天骄生态植物园被"626"小河所分割,河北为成吉思汗广场,河物园。南为天骄生态植。成吉思汗广场始建于2002年,当年建成,占地6万平方米,其中广场铺装面积4.7万平方米,绿化面积1.5万平方米,是海拉尔城市集会、休闲娱乐、展示民俗文化的多功能广场。2007年成吉思汗广场经过二期工程建设,新建有“成吉思汗”主题雕塑、火撑子、查干苏鲁定、成吉思汗的战将群雕、成吉思汗箴言碑林、成吉思汗迎亲铜雕、成吉思汗与呼伦贝尔浮雕、巴彦额尔敦敖包等景观,充分再现了成吉思汗的一生,同时展示了草原之都海拉尔的蒙元文化内涵。

海拉尔农业发展园区

位于呼伦贝尔市海拉尔区奋斗镇东山上,为国家AAAA级旅游景区。园区规划用地10.77平方千米,规划总人口约7万人,规划建设“一心、两轴、六园”即以科技研发为中心建设横向园区发展轴及纵向园区景观轴,依据周边交通及自认环境,将园区规划分为六园:农业生产园、科技研发园、出口加工园、物流园、展览园、生态旅游园。

世界反法西斯战争海拉尔纪念园

位于内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔城区铁路工人新村北部,为国家AAAA级旅游景区、爱国主义教育基地。总面积110公顷,是在原侵华日军海拉尔要塞遗址上建立的,是集爱国主义、国际主义、革命英雄主义为一体的军事主题红色旅游景区。

呼伦贝尔古城

呼伦贝尔古城是一个展示呼伦贝尔历史和文化的景点,位于海拉尔区北大街与北斜街交叉路口往西南约70米处。1908年8月5日(清光绪三十四年七月初九日),清廷批准,裁撤呼伦贝尔副都统,改设呼伦兵备道,道署驻呼伦贝尔城。呼伦贝尔古城是清朝康熙年间建立的一座边防城市,是当时呼伦贝尔地区的政治、经济、军事和文化中心。古城内有城墙、城门、衙门、寺庙等建筑,以及一些清朝的文物和图片。古城是一个了解呼伦贝尔历史和文化的重要场所,2022年8月16日,入选第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单。

海拉尔国家森林公园

为国家AAA级旅游景区、国家级森林公园。海拉尔国家森林公园原为海拉尔西山风景区,位于内蒙古呼伦贝尔盟首府海拉尔市西郊,距市中心不足2公里,总面积1-4062公顷,是我国唯一以樟子松林天然景观为主体的国家级森林公园,由原林业部于1992年9月9日批准建成。2001年,公园进入国家AA级景点行列。

苏炳文,字翰章,1892年9月2日生于辽宁省新民县大民屯中古城子乡村。原东北军将领,曾任上将军事参议官。“九·一八事变”后,在黑龙江省的海拉尔和满洲里地区率部抗日,一度誉满全国。1930年10月,苏炳文将军调任黑龙江呼伦贝尔警备司令兼中东铁路哈满护路司令、黑龙江步兵第2旅中将旅长、呼伦贝尔市政筹备处处长,成为呼伦贝尔最高军政长官。

白岩松,出生于中国内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区,毕业于中国传媒大学新闻系,中央电视台主持人。

2018年2月,海拉尔区入选“2017年全国义务教育发展基本均衡县(市、区)名单”。

2018年6月5日,海拉尔区入选第四批“全国法治县(市、区)创建活动先进单位”名单。

2020年7月17日,海拉尔区入选“内蒙古自治区双拥模范城(旗县、市区)名单”。

2020年11月25日,海拉尔区入选“第三批节水型社会建设达标县(区)名单”。

2021年1月18日,海拉尔区入选“2018—2020年全国计划生育优质服务先进单位名单”。

2022年6月22日,海拉尔区入选“平安内蒙古建设示范旗县(市、区)名单”。

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。