简介

二郎神这一命名最早出现在唐代《教坊记》中,但其信仰的形成可能早在东汉时期,起源于四川灌县(今四川都江堰市)由治水英雄崇拜而衍化的泛水神信仰,“二郎”最初可能是指石神人,后因李冰斩蛟治水故事的发展传播,以及蜀地方言的口头与书面记载演变等各种因素,逐渐形成了李冰次子“二郎”这一形象。到唐代,二郎神又融合了佛教毗沙门天王次子独健的信仰,哮天犬的原型也在此时出现。此后,又因政治需要、多民族信仰融合、时代的变迁和杂剧小说的发展等,陆续产生了南北朝氐人国君杨难当、宋代斩蛟治水的赵昱和明清时期的杨戬等多个“二郎神”原型或形象。二郎神不断被政府官方和道教官方加以各种封号,立庙供奉,职能也不断扩大。宋代以来民俗中的二郎神更是一位神威显赫、善于变化、英勇善战的天神,能安四方,护边陲,解民苦,助中兴。长城沿线又许多二郎神的庙宇,人们祈祷二郎神用他的威武神通保卫边防。二郎神还被赋予了治水斩蛟、劈山救母、搜山降魔、担山赶日等神话传说。在元杂剧出现之前,二郎神的形象普遍为一名穿黄衣、携弹弓、带猎犬的白面少年,前后蜀皇帝都曾模仿这种装扮,其中还有一定的祆教因素。杂剧《二郎醉射锁魔镜》则将之刻画成了青面獠牙的神怪形象,随着《封神演义》和《西游记》的出现,二郎神的形象逐渐定格为手持三尖两刃刀,携带弹弓和哮天犬,额上生有竖目的白面天神。

二郎神混合了多种信仰文化,代表着人民对原始英雄的崇拜,对自然力量的畏惧和希望改造自然力量的愿望。随着二郎神信仰的不断普及,全国各地尤其是四川地区建有二郎庙,如都江堰二王祠、夹江二郎庙等,民间也有《二郎宝卷》等作为二郎神信仰的教义。宋元以前,人们杀羊祭祀二郎神,随着时代发展,杀羊祭祀这一习俗逐渐消失,如今人们每年举办庙会、川主会祭祀二郎神。二郎神这一形象也活跃于古今许多文艺作品中,如元杂剧《二郎神醉射锁魔镜》,明清小说《西游记》《封神演义》和现代影视作品《西游记》《宝莲灯》等。

形象设定

外貌

二郎神的形象由来已久,但在杂剧出现之前,其外貌形象刻画得并不细致。在唐末五代时期,灌口二郎神被人描述为一个“披甲胄持弓矢”的武士,例如《蜀祷杌》中讲述了五代时期,百姓将身披金甲、头戴珠帽、持弓矢的前蜀君主王衍当做灌口神的事件。北宋平定后蜀后,后蜀皇帝孟昶的妃子花蕊夫人将一个穿黄衣、携带弹弓和猎犬的神像带进了宫中,并称之为“灌口二郎神”。南宋时期《灌口二郎歌》中则将二郎神描绘成了一名身穿黄衫、头戴纱帽的少年,这一形象一直延续到元末明初。

元末明初的杂剧《二郎醉射锁魔镜》则首次仔细描绘了二郎神的五官和长相,说他“身长万余丈,腰阔数千围,面青发赤,巨口獠牙。”《灌口二郎斩健蛟》中也说他“青脸红髯”。这一形象受到了印度密教大黑天神的影响,和之前所描绘的黄衣少年完全不同,更偏向于神话中的神怪。

明清以来,随着戏曲、小说的传播,二郎神的样貌得到了进一步的补充,《西游记》中,说他“仪容清俊、相貌堂堂、两耳垂肩”,清同治年间的鼓词《封神演义》中写二郎神杨戬“面如敷粉牙似玉,鼻梁高正似胆悬。立生一目三只眼,额下风飘三络髯。凛凛身材有一丈,仙风道骨不非凡。”清末说唱鼓词《沉香救母雌雄剑》中的二郎神也“面白微须”,有三只眼。二郎神的形象在这一阶段也逐渐定格下来,并被后世所沿用。

在安多藏区,二郎神的样貌为藏传佛教中面目狰狞的护法神,有三只眼,皮肤为金、绿、赤、蓝等多种颜色。

性格

在《西游记》成书之前,有关于二郎神的故事相对较多,但对于其性格特征的描述相对较少。《西游记》及之后的作品则丰满了二郎神的形象设定,并塑造出了一个孝顺、重情义、心高气傲的神明形象。

孝顺

《西游记》中,孙悟空指出二郎神杨戬曾经“劈山救母”。在小说设定中,二郎神的母亲是天帝的妹妹,和凡人成亲后生下杨戬,因为触犯了天条被压在桃山下,在明知道违抗天条会遭到惩罚,二郎神依然选择去救自己的母亲。在《二郎宝卷》中,二郎神为了救母亲,担山赶日、采药炼丹,并在母亲去世后为母亲报仇,这也展现了他孝顺恭亲的一面。

重情义

梅山七圣是元明杂剧及《西游记》小说中二郎神重要的帮手和结义兄弟,被二郎神收服后,他们协助二郎神治水、驱魔,对二郎神忠心耿耿。二郎神虽然身为神仙,但是并没有神仙架子,他和梅山七圣以兄弟相称,并充分肯定他们的才能。在《西游记》中,二郎神打败孙悟空后,想着要把天庭的奖赏和兄弟们一起分享;在《西游记杂剧》中,二郎神同样不计前嫌,帮助孙悟空协力降妖除魔。这些都表现出了二郎神重情重义的性格。

心高性傲

在小说《西游记》的设定中,玉皇大帝是二郎神的舅舅,但二郎神并没有完全听命于玉皇大帝,例如他曾违背天条“劈山救母”,这一举动就是对天庭的抗争。而书中观音也对二郎神有着这样的评价,说他“心高不认天家眷,性傲归神住灌江”和“奈他只是听调不听宣”,他和孙悟空的战斗也是以斗法为主,完全不理会天庭的命令。这都表现出了二郎神心高气傲的性格。

武器

由于流传广泛,二郎神在不同时期的武器也各不相同。在五代之前,二郎神的武器为弓矢,在两宋时期,则在这一基础上加上了弹弓和猎犬。

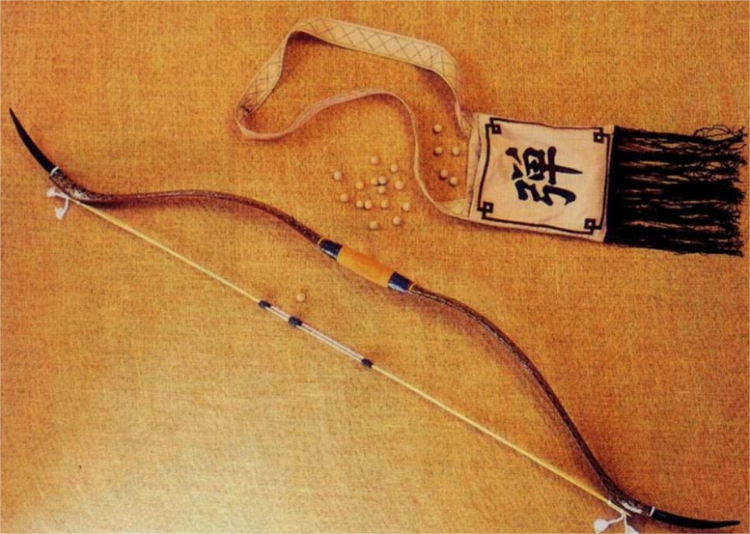

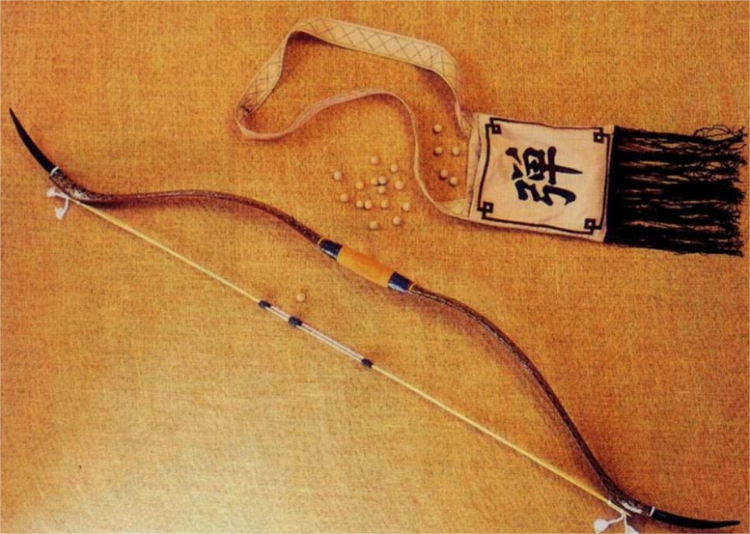

二郎神的形象在元明杂剧和小说中被丰满之后,人们对其使用的武器也进行了详细的刻画。例如在元杂剧《二郎神锁齐天大圣》中,二郎神杨戬使用的武器为“三尖两刃刀、弹弓金丸”,在《西游记杂剧》中,为“鹰、犬、三尖两刃刀、弓和弹丸”,在明嘉靖年间成书的《二郎宝卷》中,二郎神持有的武器更加多样,有开山斧、两刃刀、银弹金弓、炼妖锁、斩魔剑、照妖镜等。清朝初年绘制的《兼门清愿妙道真君像》中则描绘了二郎神所用的弹弓:弓身并不特别,但弓弦分为两股,可以用来发射弹丸。

随从

二郎神的主要神宠为哮天犬。哮天犬一开始并没有名字,仅仅为二郎神身旁的猎犬,这一形象早在五代后蜀时期就已经出现。在《西游记杂剧》第四本第六出“细犬擒猪”中,二郎神的细犬帮助了取经队伍收服猪八戒;《封神演义》里则将这条细犬取名为“哮天犬”,并详细描写了哮天犬的形象,说它“形如白象”“细腰”“铜头铁颈”,是一条巨大的白色细犬。在书中,哮天犬的本领也非同一般,它不仅咬伤了赵公明和碧霄仙子,在杨戬追赶九头雉鸡精的时候,还咬掉了雉鸡精的一颗头。此外,在大约宋代的《二郎神搜山图》中还能看到二郎神有一只神鹰。

二郎神手下有多位从神,其为神佐嘉应利泽王,妻正利夫人,神佐镇西孚应侯,妻协惠夫人,神佐押真威显侯,妻福惠夫人,侍从楚江大王,五通五位夫人、导江岷江夫人,侍忠金马大王,圣忠圣主大王,楚江黄马大王,忠信快利大王,左右丞相典吏,六部愈书官典,三圣阿婆将军,七圣都统将军,左右风火将军,开路开江将军,带剑火盘将军、山王伏虎将军,降伏妖精将军,郁垒神茶山神,离堆人头山神,容神卿高十将、先锋红毛童子,内外廵庙使,急脚白旂大神,六丁六甲神将,斗鸡相扑将军、逐球捕猎之神、梅山七圣,本部下神兵等。

形象起源

二郎神的原型众多,主要有李冰和李冰次子、赵昱、杨难当、二郎独健、杨戬、祆教雨神等。每个原型都有其特定来源,涉及佛教、道教、祆教、四川民间信仰和羌氐人信仰,是不同宗教和民间文化相互影响相互融合的结果。

李冰是秦蜀郡守,在任期间,领导民众建成了都江堰。蜀地民间传说,李冰的儿子“二郎”协助父亲开离堆,除水怪,引岷江为都江堰,使成都平原千百年来富甲一方,因而被民众作为神灵奉祀。此类传说见于文字记载的时间,可能始于北宋。《宋会要》记载宋仁宗嘉祐八年封永康军广济王庙郎君神(二郎神)为灵惠侯,并言二郎神即李冰次子,表明“二郎”即次子之意。

赵昱是传说中隋朝的人物,这一形象融合了李冰父子治水斩蛟的故事,最早记载于唐代疑似柳宗元所著《龙城录》中,当时人认为赵昱是一个道家弟子,隋朝时任职嘉州太守,他骑一匹白马,提刀入水杀死了盘踞在水里的蛟龙。

二郎独健来自佛教信仰。唐朝时期,密宗在中国不断发展,人们开始信仰毗沙门天王。不空和尚在《毗沙门仪轨》译本后记中写道:在唐天宝元年,大石康五国包围了安西城,唐明皇李隆基让不空和尚呼唤毗沙门天王来救援,当时过来的就是毗沙门天王的次子独健,由于毗沙门天王有五个童子,人们为了方便记忆,就将独健记为“二郎独健”加以崇拜。

南宋时期,又出现了一个新的二郎神原型杨二郎,他来自北魏太武帝所封的南秦王——氐族首领杨难当,由于杨难当曾自立为王,并扩张“后仇池国”政权,在氐族历史上功绩显赫,被氐族民众作为英雄崇拜。此外,在明朝,随着杂剧、小说的不断发展,人们塑造出了杨戬这一形象。杨戬本为宋徽宗时期的奸臣,在明代《醒世恒言》中,冯梦龙创作了一个“妖人扮成二郎神形象,去杨戬府中和宋徽宗的韩夫人私通,最终被杨戬所看穿并击败”的故事。这个故事以讹传讹逐渐演变为“二郎神杨戬”。

形象演变

二郎神是一个民间神明,早在汉代就有雏形,经过魏晋南北朝的发展,在初唐已明确形成,并随着历史发展不断丰富完善,最终定格于清代。

唐前

古时川蜀地区自然灾害频发,其中水灾尤其严重,人们面对水患往往没有任何办法,而能够治水的人就成了百姓心中的英雄人物。于是人们将秦太守李冰治水的故事不断神化,并将他和他的二儿子奉为二郎神。这也表现出了人们面对自然力量产生出的畏惧之情和希望改造自然力量的朴素愿望。

1974年,都江堰出土了东汉末年造的“镇水三神石人”之一的李冰神石人,次年又在河底出土了缺头的持臿神石人(镇水三神石人之二)。据学者考证和分析,没出土的第三个神石人应与第二个持臿神石人相同,对称地侍立在“李冰神石人”两侧,同受蜀民的崇拜祭祀。李冰石人两旁的持臿神石人,身材较李冰苗条且矮小,应是一个年轻人,且为李冰的辅佐。当时人们很可能对这两个神石人使用“郎”来称呼,因“郎”有两个,故简称“二郎”,又因它们都是石人,所以又叫“石二郎”。古代蜀人祭祀“三神石人”,既祭祀了李冰,又祭祀了二位“郎”。后来洪水埋藏了“镇水三神石人”之后,人们或许在口耳相传中,将数目“二”误解为“排行第二”,二位郎讹作一个,号“二郎”。二郎无名无姓、于史无征,更便于神话夸张附会。随着李冰治水、李冰斩蛟故事的流传,二郎的故事也了多起来。

李冰治水的事迹在《史记》《汉书》等书中有所记载,北魏时期的《水经注》也记载了李冰杀河神治水的事迹。但直到南北朝时期的《治水记》中才提到李冰有个儿子,帮助李冰治水并捉拿了水怪。这种说法的来源,可能是南北朝时期蜀地流行的将健壮的男性称呼为“冰儿”(冰之子)的习俗,而二郎作为英勇斗江神的众人化身,亦可称“冰儿”,后世之所以会出现将二郎神称为“李冰神子”“李冰次子”的情况,可能也在于此。事实上学者们推测,这个“儿子”可能是被逐步“改造”成的,其最初可能是助李冰治水的青年助手或部将。在从汉至初唐四百年间,围绕辅佐李冰治水的二郎的造神运动可能影响了四川以外的更多地区,如晋代之后出现了邓遐邓二郎斩蛟治水的故事。到初唐时期,李冰父子神格化的过程应基本完成,万能的治水二郎神已经出现。

唐五代

初唐崔令钦的《教坊记》中出现了“二郎神”的曲目,又名《十二郎》,“十二郎”可能是前述汉代所谓“石二郎”的一音之转。《教坊记》中《煮羊头》《河渎神》《二郎神》三曲名并列,或正因河渎神与二郎神同属水神的缘故。而煮羊头这一民间的祭神活动与宋代灌口地区通过屠羊血食来祭祀二郎神的风俗十分相似。密宗兴起后,毗沙门天王信仰流行于民间,毗沙门天王的次子独健被视为“二郎独健”加以崇拜。二郎独健形象高大,身穿金甲,所携带一只神鼠。这只神鼠也是哮天犬的原型之一。之后,二郎独健在当时的民间广为传播。

五代时期前蜀和后蜀也信仰二郎神,并称之为“灌口神”或“灌口二郎神”。在五代前蜀时期,二郎神的形象融合了当时国君王衍的衣着打扮,被认为是一个身披金甲、头戴珠帽、手拿弓矢的猎神。清代吴任臣的《十国春秋》更记载,王衍“披金甲,冠珠帽,持弓矢而行”的样子,百姓望之,谓如灌口祆神。说明其形象可能与祆教神祇有关。

在五代后蜀时期,后蜀皇帝孟昶也喜欢打扮成灌口二郎神的形象,身穿黄衣,拿弹弓和弓箭,牵一条猎犬,后蜀被宋灭国后,他的妃子花蕊夫人将孟昶的小像带进了宫中,并称之为“灌口二郎神”。张唐英(1029~1071)在《蜀梼杌》中,述及五代前后蜀之两后主,俱喜作灌口二郎之像,且川民祭祀灌口二郎规模可观,盛装戎饰,有“战斗之像”。灌口神在蜀地之影响超越了李冰,径为灌口之主神,成为“川人”精神象征。由晚唐五代起,融合了李冰父子故事、佛教和祆教神祇的灌口二郎神也因此逐渐在中国民间兴盛。

宋代

宋太祖平定西川后,为了维护统治,打击川人所造之神,将后蜀给灌口神的封号“护国灵应王”废除。但是当地民众对灌口神的信仰热情依然不减,宋太宗淳化四年(993),王小波、李顺依托二郎神祠赛活动发动起义。从而导致宋政府加大了打击灌口神的力度。政府镇压李顺之乱后,还有像李顺一样打着“李冰神子”(二郎神)旗号聚众之事。北宋政府发现打压无果,便借道教不断发展的契机,由青城山道教将传说中隋朝的赵昱称为灌口二郎,二郎神也从佛教神明转变为了道教神明。用赵昱替代令人眷念前朝,易滋民变之灌口二郎,可能是北宋政府在蜀乱频仍的情况下一种无奈举措。

“蜀乱”平息之后,宋廷仍封灌口二郎。《宋会要·礼二〇·郎君神祠》记载说:“仁宗嘉佑八年(1063年)八月,诏永康军广济王庙郎君神,特封惠灵侯,差官祭告。神即李冰次子,川人号护国灵应王,开宝七年命去王号,至是军民上言,神尝赞助其父除水患,故有是命。政和八年八月改封昭惠显灵真人。”复封以后受到特殊的尊崇,其地位和神功都有飞速提升,自此加大了灌口二郎信仰的传播,在元丰年间,北宋国都汴梁之西,就建立了灌口二郎神祠,其信仰又传向金国。

南宋时期氐族英雄杨难当作为二郎神原型“杨二郎”出现,使得二郎神形象又为之一变。氐族人信仰一种名为“纵目人”的人种,纵目人两眼之间有第三只眼睛,这只眼睛是纵向的,氐族人认为上古时期的古蜀王蚕丛就是一名纵目人,因此杨难当的形象也具有少数民族特征,例如持戟、携犬与三目等,更符合日后的二郎神形象。随着氐族的信仰和巴蜀文化不断融合,二郎神也逐渐有了第三只眼睛。

元明清

在元代,二郎神赵昱的故事开始在元杂剧中有所演绎,这一时期人们在赵昱骑白马斩蛟龙的基础上,增加了手持弹弓、携鹰带犬的形象,而元代流行的大黑天神斩蛟的故事也在杂剧中有所体现,《二郎醉射锁魔镜》和《灌口二郎斩健蛟》中就将二郎神同大黑天神联系在了一起,将二郎神赵昱塑造为了“面青发赤,巨口獠牙”“青脸红髯”的样子,并为其增添了三尖两刃刀作为武器哮天犬。

明朝“二郎神杨戬”的出现后,影响力日大,《封神演义》中进一步塑造了杨戬的形象,说他是玉泉山金霞洞玉鼎真人门下,手持三尖两刃刀,带一条哮天犬,收服猿、猪、羊、牛、狗、蜈蚣、蛇这七个妖怪,并称之为“梅山七圣”。在《西游记》中,则进一步补充了二郎神杨戬的身份,说他身穿黄衣、拿三尖两刃枪和弹弓金丸,带一条细犬,是玉帝妹妹和姓杨的凡人生下的孩子,曾经斧劈桃山,元杂剧中青面獠牙的形象则变成了二郎神七十三变中的一变。这一形象和设定在明嘉靖年间民间宗教书《二郎宝卷》中得以传承,并延续至今,而《二郎宝卷》则进一步丰富了二郎神的武器,增加了开山斧、两刃刀、银弹金弓、炼妖锁、斩魔剑、照妖镜等,并指出二郎神杨戬为杨天佑与云华仙女之子。

到了清代,在道教的仙道传说影响下,人们丰富了二郎神李冰的家庭背景。《汇集二王实录》中将李冰设定为太上老君和仙人李八百的后代,《川主三神合传》 则把李冰看作是古蜀王家族的后裔,并认为李冰和李二郎治水使用的是古蜀王家族的秘术。王人文撰写的《历代都江堰功小传》中也记载了李二郎小传,说李二郎是李冰第二个儿子,喜欢骑马打猎,和朋友七个人一起斩蛟,并辅助李冰一同治水。除此之外,清代陈梦雷编纂的《古今图书集成·职方典》将同样斩蛟治水的晋人邓遐记载为二郎神。至此,二郎神的样貌、形象、特征等基本定格。

二郎神典型形象一览类别 | 称谓 | 人物原型 | 时期 | 地点 | 宗教 | 主要事迹 | 社会关系 |

李二郎 | 广佑英惠王/广济王 | 李冰 | 出现于秦朝,兴盛于南宋 | 灌江 | 四川民间信仰 | 治水/斩蛟 | 太上老君苗裔/古蜀王家族后裔 |

英烈昭惠显灵威济王/护国灵应王/昭惠显灵真人/惠灵候 | 李冰次子 | 出现于南北朝,兴盛于南宋 | 协助父亲治水/斩蛟 | 李冰之子/梅山七友 |

独健二郎 | 二郎 | 独健 | 中晚唐时期 | 安西 | 佛教 | 救援安西 | 毗沙门天王次子/哪吒之兄 |

赵二郎 | 显应侯/赤城王/清源妙道真君/灌口二郎神 | 赵昱 | 北宋时期 | 青城山/嘉州 | 道教 | 入江斩蛟龙 | 七圣 |

杨二郎 | / | 杨难当 | 南北朝后期 | 灌江 | 羌氐信仰 | 统治后仇池国 | / |

二郎显圣真君/小圣/灌口二郎神 | 杨戬 | 明清时期 | 灌江 | 民间信仰 | 劈山救母/除魔卫道 | 玉帝外甥/玉鼎真人门下/杨天佑与云华仙女之子 |

邓二郎 | 二郎神/二郎将 | 邓遐 | 晋代 | 荆州 | 民间信仰 | 斩蛟治水 | / |

相关传说

关于二郎神流传已久的神话传说有很多,其中流传最深远的是治水斩蛟、担山赶日、劈山救母、搜山降魔这四个故事。

治水斩蛟

二郎神治水除蛟的传说和秦太守李冰治水有关。在《太平广记》中,记载了李冰是蜀地的郡守,当时因为江神作祟发洪水,李冰就带了几百名勇士,自己则束上白练跳进水里化为牛形,和同样化为牛形的江神缠斗,但李冰打不过江神,于是那数百勇士就朝着没有绑白练的牛射箭,并最终杀死了江神,平定了水患。这个故事到宋代,演化成为隋朝太守赵昱骑白马斩蛟龙的故事。

劈山救母

《二郎宝卷》中记载,仙女云华私下凡间与金童转世的杨天佑结为夫妇,十月怀胎后生下了二郎神杨戬。在杨戬三岁时,云华仙女因触犯天条,被压在太行山下。杨戬长大成人后,来到斗牛宫问西王母如何解救生身母亲。西王母就命他担山逐日来救其母,最终二郎神斧劈太行山救出母亲。

搜山降魔

这一神话传说最早来源于元杂剧《二郎神醉射锁魔镜》。在剧中,玉帝将斩蛟有功于民的嘉州太守赵昱敕封为灌口二郎神,将赵昱的义弟哪吒敕封为降魔大元帅。二郎神赵昱某天去看望哪吒,并在喝醉后和哪吒比箭,但他因为醉酒,不小心射中了锁魔镜,导致牛魔王和金睛百眼鬼两个妖怪逃到了黑风山,于是驱邪院主奉玉帝之命,派遣天神去找二郎神,责令二郎神与哪吒擒拿妖魔,将功折罪。最终二郎神和哪吒一同率领神兵斩妖除魔,捉拿了妖怪,恢复了神职。

担山赶日

“二郎担山赶日”有各种版本,但基本情节如下:古时候天上出了九个太阳,把大地烤热、庄稼烤焦、人民晒死。二郎神奉命为民除害,并用扁担担着两座山撵太阳,试图将太阳驱赶到东海并压在山下。当一个妇女看到二郎神后,觉得用扁担挑山很是稀奇,就感叹了一句,结果二郎神的扁担就断了。太阳们趁机逃跑,其中一个太阳钻进了马齿苋底下,而二郎神担着的山落下来,就成了当地的一座山。蚯蚓帮助二郎神找到了马齿苋底下的太阳,最终二郎神留下了这个太阳。在这之后,蚯蚓不敢在地面生活,而马齿苋因为保护了太阳,所以不会被太阳晒死。

信仰体系

宗教职能

水神

川蜀地区自然灾害频发,其中水灾尤其严重。由于二郎神治水、斩蛟等多种传说,四川当地百姓将其看作是能够平定水患的水神,并将之奉为“川主”。在二郎神走出四川后,这一职能也未曾改变。如《畿辅通志》卷九说:“昭惠灵显真人庙,在南宫县故城。公元1081年,即宋元丰辛酉,大河决,北溢滹沱,潴潦原野,浊流平堤而不下,民赖以安,故祀之惟谨”;金章宗年间的《昭惠灵显王感应碑记》记载,二郎“主管风雨,掌致云雷”。传说宋军西征时,二郎神也曾经起云降雨,帮助宋军获得胜利。道教斋醮科仪中的《二郎真君宝诰》亦载其“兼总三十六部雷雨,系五谷之丰歉。天上人间掌风云,普洒甘露救万民。”

二郎神还能以“圣水”治病。北宋哲宗元祐二年(1087)封二郎神为灵惠应感公,就是因为人们能够向他“请水”治病。《宋大诏令集》卷一百三十七《灵惠侯进封灵惠应感公制》载:“近年京中人民,春夏间多疫疾,于灵惠侯(二郎神)请水,往往痊安。”元王义山《稼村类稿·龙兴重修敷佑中庙碑》说:“昭惠灵显王祠,在城北荐福院侧。元祐五年,郡人立庙。指马跑泉为圣水,人有疾,饮辄愈。”《江西通志》记吉水县南二十里的石砻瀑泉说:“县东北里许,普德庙之左,有灵泉,岁时尝涸。相传六月二十四日为神生,朝前三日,水辄清冷溢出,饮之者可愈疾。”杨无咎《二郎神·清源寿辰》词所说“晓汲双泉,晚除百病”,也都是说二郎神以水治病。

猎神与牧神

羌氐族是游牧民族,在他们的信仰中,灌口二郎神是一个牧神兼猎神。在五代时期,四川当地的二郎神形象也是一个“擎着鹰、带着猎犬”的猎人形象,当时当地人也会一年杀羊上万头来祭祀二郎神。

战神

受唐朝毗沙门天王二郎独健和元朝大黑天神的信仰影响,二郎神在民间被认为是战神,他在多个作品中手持三尖两刃枪除魔卫道,战无不胜。在安多热贡等信仰二郎神的藏族地区,二郎神也被称为“阿米木洪”,即战神,他们认为二郎神是能够保护村子、保护他们打胜仗的神明。

二郎神在宋代还由战神进一步产生了“护国”的功能。南宋周虎(1170—1231)《神佑王碑记》载开禧二年(1206),因二郎神助抗金,取得转折性的重大战绩,故而宋宁宗封二郎神为“护国圣烈昭惠灵显神佑王”。此役中金兵会攻和州,周虎带领将士,誓死守城。作战33次,杀退金兵,金兵受重创,由此与宋议和,江淮一带得以安定。开禧三年《昭惠灵显王感应碑记》中亦有“喜号在万种之容仪,怒号有千般之操恶......英明神武,不可量乎!护国安民唯(二郎)神也”的记述。

生殖神

康保成认为二郎神信仰即男根崇拜,二郎神是生殖神,这在《二郎宝卷》中有所体现,该书指出二郎神的母亲是云华侍长,这位女仙可以在《太平广记》和《山海经》中找到,又名瑶姬和女尸,她主动下凡和凡人杨天佑婚配,是生育和生殖的象征,因此二郎神在民间也有生殖神的职能。

各行业之神

随着二郎神信仰的越发流行,其功能日益丰富,出现了赈饥、调节旱涝,去除灾疫等职能。此外,二郎神还是民间各行各业的保护神。在宋代,二郎神被认为是酒神,被酒行所供奉;在明代,二郎神被蹴鞠子弟看作是祖师神,第一次进入鞠场的人都要供奉他,如《万历野获编》卷四载:“蹴鞠家祀清源妙道真君。初入鞠场,子弟必祭之。云即古二郎神。”《蹴鞠图谱》记载:“鞠客初入鞠场,子弟必祭之。凡诸郡先生到来,不与众圆友见礼,先到圣前拈香拜毕,要备三牲盘案,祭献祖师──清源妙道真君。”

在明清时期,二郎神被奉为戏神,并建有相应的庙,据说二郎神能够维护梨园间的男女关系,并能够庇护伶人。明代戏曲家汤显祖《宜黄县戏神清源师庙记》就说:“予闻清源,西川灌口神也。为人美好,以游戏而得道,流此教于人间,讫无祠者。子弟开呵时一醪之,唱啰哩嗹而已。予每为恨。诸生诵法孔子,所在有祠;佛、老,弟子各有其祠。清源师号为得道,弟子盈天下,不减二氏,而无祠者。岂非非乐之徒,以其道为戏相诟病耶?”传统上,六月廿四日二郎神生日之际,在其庙宇前信众大量进献各种游戏之技,娱人的同时也是在娱神。投其所好的做法,正是二郎神“游戏之神”的品格映射。而灌口二郎神能成为戏行的祖师,正在于“为人美好,以游戏而得道”。且能“演古先神圣八能千唱之节”。以游戏而称于世,以演古圣先贤而成“戏道”。

道场与信仰活动

二郎神主要道场为灌江口,正祠为四川都江堰的二王庙。这一神明无论是原型、形象、武器、神宠还是其神迹事件,都带有多种宗教的影子,例如独健二郎就是佛教信仰的产物,赵昱则是道教文化的产物,杨难当带有氐族人“纵目人”信仰的特征,被神化的李冰父子则为四川民间信仰的产物。而二郎神也逐渐从一个民间神明变成了道教、佛教和祆教的共同神明,并在中国范围内广为流传,不仅是四川,就连西藏、闽台,以及国外东南亚地区都有供奉。在四川、闽台及东南亚地区二郎神主要为水神,负责治理水患;在藏区,二郎神为牧神、猎神和战神,负责保护部族安全。

四川地区

四川都江堰的二王庙相传是祭祀二郎神的正祠,该庙供奉的是李冰父子,主要职能为水神。其中李冰次子在前,李冰在后,这一形制在明清时期不被官方推崇,当时统治者认为儿子不能在父亲前面,但随着时代的发展,这样的布局也逐渐被官方所接受。宋代及之前,当地祭祀二郎神以杀羊祭祀为主,《宋会要》中记载,当地人每年会宰杀数万头羊来祭祀二郎神,而每到都江堰开闸放水以及附近地区的县官上任,当地官员都要到二王庙祭祀。在春节、清明、七月十五、三月初三、八月仲秋时,民间百姓会到二王庙烧香敬神,并用白雄鸡祭祀。而到宋代二郎神赵昱形象出现后,人们采用了道教方式供奉二郎神,至今,在四川地区每年会举办二郎会和川主会来祭祀二郎神。

除二王庙外,始建于清代,位于四川省乐山市夹江县九盘山的夹江二郎庙是一座供奉多位“二郎神”于一殿的庙宇。在庙内二郎大殿内,李冰父子塑像牌位居中, 赵昱居右,杨戬居左,被当地人民并称为“川主”。根据庙内碑文记载,每到秋收季节,人们都会向二郎神上供黍、稷,光绪初年当地大旱,当地官员也在此祈雨并灵验。现如今,夹江二郎庙每月初一、十五举行“小川主会”,有民众前来烧香朝拜;每年农历六月二十四日为川主诞辰,俗称“大川主会”,民众会将杀好的几头完整生猪供奉在二郎大殿前;九月,二郎庙会举办为期一周的香灯会,并开筵席,“办九碗”,据统计,2018 年香灯会就有 250 桌人来吃饭。

闽台及东南亚地区

二郎神信仰在闽南地区兴起于明朝天启崇祯年间,最早由一位四川灌口人将香火带入,并在当地形成了具有闽南特色水神崇拜。当地人民将二郎神的神话进行了加工,塑造出了具有闽南特色的“大使公大战田螺精”等传说,随着传说不断深入,二郎神在当地也被称为“大使公”“日月大使”“相拨公”等。在闽南某些地区,人们将二郎神、妈祖、观音等神放在一个庙中祭祀。

明末清初,二郎神信仰随当地凤山祖庙香火一同被郑成功的将士传播到台湾,在清朝雍正、乾隆年间,灌口大批人民迁居台湾,也带去了“清源真君”信仰。其职能也在台湾地区发生了转变,从治水、镇水变成了招财、寻物、化解纠纷等职能,如今已成为台湾四大信仰之一。在台湾,许多道观、寺庙供奉二郎神,还有一些专门祀奉二郎神的庙宇,如桃园市芦竹区承天宫、新竹县新埔镇二郎神庙、彰化县埤头乡救世宫、台南市佳里区番仔寮应元宫 、台南市安南区海尾玉旨应元宫神君殿、新店区的天玉堂,其中苗栗县后龙镇的回天宫。

清咸丰年间,灌口小刀会起义失败,小刀会首领黄位和军需官黄志信逃亡至东南亚地区,并把二郎神信仰一同带了过去。这也让二郎神崇拜扩散到整个东南亚地区。雅加达西部唐人街就建有供奉二郎神的大史庙。

祭祀二郎神的凤山祖庙位于厦门集美区灌口镇,建于明启祯年间,距今已有370余年历史。《同安县志》和《灌口凤山庙碑记》中记载,明朝时有个四川灌口人来此地当驿丞,并带来了四川灌口二郎神李冰次子的香火,后来驿站被毁,人们将香炉放在小庵中,发现祈祷有求必应,就将之扩建为凤山庙。由于当地人没见过二郎神,便按照三个指挥使形象塑了三尊神像,并分别称之为“大使公”“二使公”“三使公”。由于香火的鼎盛,到此谋生和祈福的人又把香火带往台湾和东南亚。因此,台湾和东南亚各地都有凤山庙的分炉。

藏区

在藏族聚居地区,如青海、甘肃、四川等,当地人也信仰二郎神,并将二郎神视为山神和战神。二郎神这一信仰和当地文化相融合,成为有着蓝、赤、金、绿等肤色的忿怒像护法神。对于当地人来说,二郎神是一位战神,和格萨尔王有着一定的关系。每年农历十一月十六日,当地人民会将供奉在山神庙中的二郎神像用神轿抬到寺院中,并由僧人将之迎接进护法殿中。僧人会供奉二郎神像三天,三天后再由村民将神像抬回山神庙中。农历十一月二十日清晨,人们会聚集在山神庙中举行“於菟”仪式,进行“煨桑”并祈祷,七位青年扮演“於菟”开始跳舞,以达到驱邪的效果。一些地区在“煨桑”的基础上还会杀羊祭祀。

封号

官方封号

历代政府加封二郎神的封号朝代 | 皇帝 | 时间 | 封号 |

后蜀 | 孟昶 | 约934~950 | 护国灵应王(显灵王) |

北宋 | 宋仁宗 | 嘉佑八年八月(1063) | 灵惠侯 |

宋哲宗 | 元佑二年七月(1087) | 灵惠应感公 |

宋徽宗 | 崇宁二年(1103) | 昭惠灵显王 |

宋徽宗 | 大观二年(1109) | 灵应公 |

宋徽宗 | 政和八年八月(1118) | 改封昭惠灵显真人 |

南宋 | 宋高宗 | 绍兴元年十二月(1131) | 依旧封昭惠灵显王,改普德观为庙 |

宋高宗 | 绍兴六年四月(1135) | 加封威济,即昭惠灵显威济王 |

宋高宗 | 绍兴二十七年九月(1158) | 英烈昭惠灵显威济王 |

宋孝宗 | 乾道四年五月(1168) | 昭应灵×公(遗失一字) |

宋宁宗 | 开禧二年(1206) | 护国圣烈昭惠灵显神佑王 |

元 | 元顺帝 | 至顺元年(1330) | 英烈昭惠灵显仁佑王 |

元顺帝 | 至正十四年(1354) | 灵惠威正博济真君 |

清 | 清世宗 | 雍正五年(1727) | 承绩广惠显英王 |

清德宗 | 光绪三年(1877) | 显英普济王,赐“锦江普佑”额 |

清德宗 | 光绪四年(1878) | 显英普济昭福王,赐“安流利济”额 |

宗教封号

(宋)《新编连相搜神广记》:清源妙道真君

(明)《正统道藏》:清源真君

(明)《万历续道藏》:神勇大将军,清源妙道真君,赤城王

(明)《二郎宝卷》:清源妙道显圣真君一了真人,护国佑民忠孝二郎,灵感二郎,显圣真君,二郎显圣真君,二郎真君,清源妙道护国真君。

(清)《川主护民祈祷表科》:川主帝君

(清)《川主诰》:惠民大帝君

(清)《太上说川主灵应真经》:川主惠民大帝

(清)《惠民大帝解厄心经》:惠民大帝,万天川主左丞相,崇应惠民大帝。文宣武烈王,义勇清源妙道天尊。万天川主崇应惠民大帝文宣武烈王义勇清源妙道天尊

(清)《乡傩汇牍》:万天川主惠民大帝清源妙道真君,万天川主惠民大帝崇应驱魔真君,万天川主崇应惠民大帝治河妙道真君,惠民宫中万天川主惠民大帝清源妙道将军,万天川主崇应惠民大帝,万天川主惠民大帝

(清)《祈祥品忏》:川主惠民大帝,万天川主,惠民大帝

(清)《度世宝筏》:万天川主惠民大帝清源妙道天尊,万天川主惠民大帝保民救刦天尊

(清)《太上元始天尊说川主感应妙经 》:川主,二郎神勇大将军,赤城王,清源妙道真君

现今道教正一教仍沿用清代的大帝封号:

《正一教清微风雷院·玄皇政正教经》:万天川主左丞相,崇应惠民大帝,赤城文宣武烈,承积广惠,义勇显英王,清源妙道真君。乃北帝御前左丞相,统领三元九州兵马,节制城隍土地,实为赤县神州都城隍,九千世界总土地,都辖龙神地脉。

以上资料来源:

宗教经籍

随着历史发展,二郎神逐渐成为道教的重要神祇,其信仰内容也日益体现出浓厚的道教色彩。常见的道教经籍中的二郎神如下:

《清源妙道显圣真君一了真人护国佑民忠孝二郎开山宝卷》 | 《川主妙经川主妙经》 | 《三洞群仙录》 | 《惠民大帝解厄新忏》 |

身份:仙凡独生子 生母:斗牛宫的仙女云华侍长 事迹:担山赶日,劈山救母等 下属:各牙治、黄毛童子,萨音坤、梅山七圣、鄂大帅、达王、周苍等 出身:二郎神的父亲杨天佑是上天“金童临凡”,为确州城内书生。母亲云华仙女恋旧情下凡与杨天佑私配成婚,生下二郎神,被压于太山之下。后来,二郎神得到天上斗牛宫西王母的指点,“担山赶太阳”,劈山救出母亲云华仙女。 | 身份:紫微帝君转世、紫微受生 职司:安邦定国、兴云致雨、主宰权衡回骸起死、殄灭群魔、赏善罚恶、灭寇除精等 下属:七圣、鹰、犬 | 身份:赵昱 职司:嘉州太守 事迹:斩恶蛟 主要故事: 赵昱从道士李珏隐青城山,随炀帝知其贤,起为嘉州太守。时健为潭中有老蛟为害,昱淮政五月,没舟船七百艘。昱大怒,率甲士千人,夹江鼓噪,声振天地。昱持刀没水,有顷江水尽赤,石崖倾吼如雷。昱左手执蛟头,右手持刀,奋波而出 | 身份:蜀川之主,八府之尊 事迹:担山赶日、劈桃山救母 主要故事: 蜀川之主,八府之尊。降寋龙于灌口之中,塞海滩而大施妙用。摘草量天之术,担山赶日之功。辅佐皇朝,护持邦国。拯济普天下万民之苦难。提携亿万代后学之有缘。显七十二化,现青面獠牙之宝相。挥三尖大刀,劈桃山救母之孝模。督曹溪仙犬,收七姓归从。功能盖世,功高无比。德弥圣化,德重难量。大悲大愿,大圣大慈。万天川主左丞相,崇应惠民大帝。文宣武烈王,义勇清源妙道天尊 |

文化内涵

推动叙事文学发展

二郎神形象的变化发展过程,是叙事文学不断发展和完善的过程。在元明清时期大量文人参与到二郎神故事创作之前,二郎神的面孔模糊、形象单一,故事情节简单而单薄。随着文人的参与,二郎神故事开始出现活力,并且随着文学的不断发展与完善,人物被刻画得更加细致,形象被塑造得更加立体,故事情节也变得跌宕起伏,原本简单的二郎神治水的故事,不断润色,令这一形象至今都为人们所熟知。

民俗学的意义

二郎神的原型来源于多种宗教信仰,但无论是哪一种形象,都体现了古人最原始的信仰和期待。例如二郎神作为四川神明,其李冰父子、赵昱和邓遐的形象中都出现了治水、斩蛟的部分,这反映出来的是当地人民常年和水患斗争的现实和对先人治水的崇拜,对自然本能的敬畏。同时古代东夷族的太阳图腾信仰也体现在了二郎神神话中,人们将二郎神看作是挑着山追赶太阳的原始英雄,是打破人与自然对立、消除人与自然矛盾的神明。

民族文化心理反映

民族文化心理是民族精神的真实体现,反映了该民族的价值观伦理观、宗教观、审美观等多个方面。在二郎神的神话发展中,人们为其设置了“劈山救母”“治水斩蛟”的故事,将二郎神塑造为一个孝顺、重情义的神仙形象,这也反映出了中华民族求稳、崇尚孝道的思想。同时对二郎神的塑造往往要用一个和他法力同样高强的人如孙悟空、赵公明等进行衬托,这样体现了民族文化中“阴阳双构”的心理。

多宗教、民族信仰混合体

二郎神是混合了各种信仰文化的杂糅体,也是古代神话信仰体系混乱的体现。不同的宗教文化、不同的民族对二郎神这一形象进行了不同的阐释和增补,例如羌氐人的文化影响下,原本是两只眼的二郎神变成了三只眼,而佛教影响下,二郎神从持剑、持刀变为了持三尖两刃刀,在道教影响下,二郎神从灌口本地神进入到道教神仙系统,成为玉皇大帝的外甥。在元代之后,这些形象逐渐被文学家融合并丰富,不仅帮助定格了二郎神的形象,更为通俗文学增添了活力。

相关作品

杂剧

《二郎神醉射锁魔镜》

《二郎神醉射锁魔镜》为元代无名氏所作,该杂剧主要讲述了二郎神赵昱在喝醉后和哪吒比箭时,不小心射中了锁魔镜,导致牛魔王和金睛百眼鬼两个妖怪逃了出来。二郎神为将功抵过,和哪吒一同率领神兵斩妖除魔,并最终捉拿了妖怪,恢复神职。该剧通过神魔之间的战争,表现出神仙最终会战胜邪恶的理念,同时塑造了一个“面青发赤,巨口獠牙”但法力无边的二郎神形象。

《西游记杂剧》

《西游记杂剧》相传为元代吴昌龄所作。剧中,“灌口二郎”是观音为保护唐僧西行取经而安排的十方保官之一,第十六折《细犬禽猪》中写猪八戒欲抢占裴海棠,并抓走了唐僧,观音派二郎神前去营救,二郎神、孙行者、郭压直与猪八戒大战一场,最终二郎神利用自己的细犬抓住了猪八戒。在杂剧中,二郎神是斩断人妖相恋孽缘的卫道者。

《二郎神锁齐天大圣》

《二郎神锁齐天大圣》为元代无名氏所作,杂剧演绎了二郎神赵昱捉拿齐天大圣的故事。齐天大圣化身为仙童偷走了太上老君的金丹,又偷了仙酒带回花果山水帘洞开宴会。二郎神奉命率领梅山七圣和天兵天将擒拿齐天大圣,将其制服并押送到阴间。该剧不仅表现出了神仙最终会战胜邪恶的理念,更强调了封建正统观念,在剧中,二郎神成为封建的卫道者,捍卫着天庭的尊严。

文学作品

《西游记》

《西游记》成书于明代,作者吴承恩。在书中,二郎神最初出场于第六回,当五大天王打不过孙悟空时,观音菩萨向玉皇大帝推荐了二郎神,说他能够和梅山六兄弟一起降服孙悟空。而二郎神不仅和孙悟空大战了三百回合,还利用七十三般变化和孙悟空斗法,并永远胜过孙悟空一筹。最后在太上老君帮助下,二郎神擒住了孙悟空。

《封神演义》

《封神演义》为明代的神魔小说,相传作者为许仲琳。书中作者并没有写“二郎神”一词,而是设置了一个玉泉山金霞洞玉鼎真人门下弟子杨戬,他奉师命前来帮助姜子牙伐纣,并一出手就弄死了魔礼寿的花狐貂。小说中描述他练过九转玄功,有七十二变化、无穷妙道。在第九十二回中,他收斩梅山七怪,并和哪吒一起,追随姬发,完成了伐纣灭殷的壮举。

诗词歌赋

关于二郎神的诗词歌赋较多,多为纪念二郎神或是描述祭祀二郎神时的情形,例如北宋范成大《离堆行》中两句“刲羊五万大作社,春秋伐鼓苍烟根。”描述了蜀地祭祀二郎神时民众杀羊的盛况。宋代扬无咎在《二郎神·清源生辰》中则写道“共说是天公,亦嘉神贶,特作澄清海宇。灌口擒龙,离堆平水,休问功超前古。当中兴、护我边陲,重使四方安堵。”该词是为了庆祝二郎神生辰所作。

影视作品

作品名称 | 作品类型 | 上映时间 | 演员/配音演员 | 相关剧照/海报 |

《西游记》 | 电视剧 | 1986年 | 林志谦 |

|

《封神榜》 | 电视剧 | 2001年 | 钱嘉乐 |

|

《宝莲灯》 | 动画片 | 1999年 | 姜文 |

|

《宝莲灯前传》 | 电视剧 | 2009年 | 焦恩俊 |

|

《新神榜:杨戬》 | 动画电影 | 2022年 | 王凯 |

|

《封神第一部:朝歌风云》 | 电影 | 2023年 | 此沙 |

|

参考资料:

相关争议

宗教背景

关于二郎神的宗教背景,学界相关学者持多种不同看法,并分为道教说、佛教说、祆教说等。“道教说”从二郎神“清源妙道真君”“英烈昭惠显圣仁祐王”等称号出发,结合二郎神之一赵昱的形象,认为二郎神为道教神明;佛教说则从二郎神起源之一毗沙门天王次子独健入手,融合元代大黑天神信仰,认为二郎神为佛教护法神,在安徽地区的傩舞演出中,二郎神会自称为“二郎菩萨”;祆教说则认为二郎神起源于中亚琐罗亚斯德教的“得悉神”,又叫蒂什塔尔(Testar),有着火神、水神、雷神、马神和戏神的职能。还有学者如李思纯等则从羌氐人信仰出发,认为二郎神三只眼睛的形象出自羌氐人信仰的纵目人,且二郎神携带弓和猎犬,为游牧民族的猎神,宋朝祭祀二郎神的仪式中,人们一年会宰杀四万头羊作为祭品,这一仪式也被认为是羌氐族的文化。

姓氏猜测

二郎神的姓氏也引发了学界的争论,从史料记载和后世相关作品来看,二郎神有独健二郎、李二郎、赵二郎、杨二郎、邓二郎等多种说法。其中独健二郎来源于晚唐毗沙门天王次子独健,李二郎来源于秦太守李冰和他的次子,赵二郎来源于隋末太守赵昱,邓二郎则来自晋代治水除蛟的邓遐。

关于最有名的“杨二郎”,有说来源于南北朝氐族首领杨难当和北宋时期的宦官杨戬,也有说认为是李冰的助手杨磨。《华阳国志》说李冰“乃自渝堰上分穿羊摩江,灌江西”,《舆地纪胜》引唐末五代杜光庭《水纪》载“杨磨有神术,能伏龙虎,于大皂江侧决水壅四,与龙为誓者。今有杨磨江,或主事讹为羊麻(磨)江。磨辅李守,江得是名,嘉厥绩也。”有学者认为,磨、摩、模、无等字,在蜀地都属于古蜀方言,是称谓的记音,杨磨就有点类似于现在说杨先生,他当系氐羌人。他既然有如许功绩,理应同李冰一样祠于灌口,这个水神极可能是附会李冰之子李二郎,亦即民间传说中流传“杨二郎”之来源,其为氐羌人,故为灌口二郎神加入“挟弓引犬”的氐羌游猎文化因素。宋代封赠灌口神祇中,便有客神将军,《宋会要》载其庙祠在李冰祠之左,“尝佐李冰治水之功”,此客神将军大约就是李冰的助手杨磨,客神是外来之意,指其与中原文化不同。由此也可见,二郎神多样化的姓氏来源和不同宗教、不同时代、不同民族的影响有关。

相关遗迹

平遥二郎庙

平遥二郎庙位于世界文化遗产、历史文化名城平遥的北大街79号,创建于清代,是由3000多平方米、11座建筑群组成的气势弘大、结构严谨的庙宇。整座庙宇坐西朝东,共三进院落,由正殿、玉皇殿、列宿殿、元辰殿、东岳殿等十余座殿堂组成。钟鼓楼左右对峙,土地殿、神马殿建于两翼,二郎庙正殿坐落于月台之上,琉璃殿顶,石刻护栏。列宿殿、元辰殿拱卫左右。经过正殿两旁的月洞门是第三进院落,北为元君殿,南为东岳殿,玉皇殿居中而建,两旁建三星、财神两座耳殿,整体布局合理,殿宇完备。

厦门凤山祖庙

厦门凤山祖庙是福建省省级文物保护单位。凤山祖庙始建于明朝天启、崇祯年间(公元1621—1644年),庙内供奉的是清源妙道真君二郎神,清乾隆年间(公元1736年—1796年)建宫殿式庙宇。该庙的特色是前殿正面墙上镶嵌着大小不一的浮雕,皆工艺精致,镂雕细腻,计20幅。其中更以中门边的青石花窗别具特色,系明末清初的工艺,自有一种古朴的风格。此花窗并列于中门左右,上下各二堵,为方形石刻浮雕,由透雕螭纹联结。窗中图案描绘了李冰父子应蜀中耆老所请斩蛟建堰、造福蜀郡人民的故事,正面突出了所奉神的丰功伟绩,从而点明了灌口凤山祖庙与四川灌口二王庙的渊源,恰如画龙点睛。这些浮雕为闽南石雕的精品,折射出明清时期的雕塑艺术水平。

其他

高平市寺庄镇王报村二郎庙,为第六批全国重点文物保护单位。2008年国家文物局确定对山西南部早期建筑进行保护修缮,二郎庙被纳入第一批修缮工程项目。垣曲县二郎庙北殿,位于山西省垣曲县蒲掌乡北阳村。坐北朝南,现存北殿为元代遗构。2006年被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

注释

[a]和明末刊本《封神演义》不同,这本有民间艺人再创作的成分。

[b]学界普遍认为《龙城录》一书系托名柳宗元所作,真实作者是北宋前期某文人。

[c]张政烺、胡适等学者认为《封神演义》作者为明代兴化道士陆西星。

[d]又称祆教、拜火教。