秦都区(英文名:Qindu),是中华人民共和国陕西省咸阳市下辖县,位于陕西省咸阳市城区西半部。渭河横贯东西,将本区分为南北两半。渭河以南,东界西安市未央区,南接长安县,西南及西部与户县相连;渭河以北,东界咸阳市渭城区,西与兴平县毗邻,北与礼泉县接壤。截至2022年末,秦都区总面积259平方千米,常住人口640530人,下辖12个街道。

本页面主要目录有关于秦都区的:名称由来、历史沿革、自然地理、行政区划、政治、人口、经济、社会事业、交通、人文、风景名胜、著名人物、重要荣誉等介绍

秦都区(英文名:Qindu),是中华人民共和国陕西省咸阳市下辖县,位于陕西省咸阳市城区西半部。渭河横贯东西,将本区分为南北两半。渭河以南,东界西安市未央区,南接长安县,西南及西部与户县相连;渭河以北,东界咸阳市渭城区,西与兴平县毗邻,北与礼泉县接壤。截至2022年末,秦都区总面积259平方千米,常住人口640530人,下辖12个街道。

本页面主要目录有关于秦都区的:名称由来、历史沿革、自然地理、行政区划、政治、人口、经济、社会事业、交通、人文、风景名胜、著名人物、重要荣誉等介绍

秦都区

Qindu

259平方千米

暖温带半干旱大陆性季风气候

陕西关中平原腹地,咸阳市城区西半部

东经108°37′~108°45′,北纬34°17′~34°26′

中华人民共和国

陕西省

咸阳市

区

12个街道

610402

640530人(2022年常住人口)

咸阳方言

汉族、回族等

463.06亿元(2022年)

44417元(2022年)

西汉帝陵、平陵、029艺术区、上林苑、红色记忆博物馆、秦都民俗文化村、沙河古桥风情园等

陕D

712000

秦都区人民路街道渭阳中路1号

029

1983年9月

咸阳西站、茂陵火车站

http://www.snqindu.gov.cn

秦都区位于陕西关中平原腹地,境属黄河流域,地跨泾、渭两大水系。属暖温带半干旱大陆性季风气候,四季分明,雨热同期。史前时期,境内已有先民聚居。西周时,为丰、镐二京近畿。秦孝公十二年(前350),定都咸阳,遂置县,为都城的西部。至唐武德元年(618),分泾阳县南部及始平县东部复设咸阳县,县治杜邮。历经唐、宋、金、元、明、清、民国,一直为咸阳县地,建置、境域基本未变化。1983年9月,撤销咸阳地区,设咸阳市。原咸阳市改为秦都区,属咸阳市。区政府驻秦都区人民路街道渭阳中路1号。

秦都区位于咸阳市的政治、经济、文化中心,2022年经济总量在咸阳市11个县区内位列第一。工业有装备制造业、能化工业完成、医药制造业、食品工业完成、电子设备制造业五大支柱产业,服务业为国民经济主导产业。2022年秦都区实现生产总值463.06亿元,三次产业结构为3:44.1:52.9,人均可支配收入44417元。秦都素为东西南北之交通要冲,是进出西北五省的交通要道,欧亚大陆桥的重要节点。境内有陇海铁路、徐兰高铁、银西高铁、连霍高速、福银高速公路等主要交通干线,距位于咸阳市渭城区的西安咸阳国际机场(全国第六大机场)仅15千米。秦都是秦汉历史文化旅游名城,境内029艺术区为国家AAA级旅游景区。

秦都曾是后稷教民稼穑之地,周、秦、汉、唐等11个封建王朝先后京畿于此,是古丝绸之路西行的第一站、历代商贾云集之重地。咸阳琥珀糖制作技艺、渭河南忙罢古会等被评为省级非遗项目代表性项目,沙河古桥遗址、西汉帝陵、平陵等古遗迹、墓葬入选国家级文物保护单位。

1983年9月,撤销咸阳地区,设咸阳市。原咸阳市改为秦都区,属咸阳市。因所在地位于秦国及秦朝的都城而得名。

公元前30世纪左右的史前时期,本境今古渡乡铁江咀村及渭滨乡尹家村至陈良村一带已有先民聚居。前16世纪至前14世纪本境属羌方。

商封吴回后裔于程(郢)国,本境北部属程。本境渭河以南部分地区属崇国。西周时,为丰、镐二京近畿。

秦孝公十二年(前350),定都咸阳,遂置县,为都城的西部;秦末,为雍国的辖地。

汉高祖元年(前206),咸阳县改名新城县;七年(前200),新城撤并长安,改属长安县。元鼎三年(前114),复设县,改名渭城,为县西部和南部。元平二年(前75),在今平陵乡大王、李都村附近析置平陵县。

东汉建武六年(30),渭城(新莽时更名京城)并入长安县。三国魏黄初元年(220),平陵县更名始平县。

十六国时,后赵建平二年(331)于旧渭城置石安县,前秦皇始二年(352)废。北魏复设石安县,西魏、北周沿置未变。

隋开皇三年(583),石安县并入泾阳县,九年(589)改泾阳为咸阳;十一年(591)迁县治于秦杜邮。大业三年(607),咸阳废入泾阳县。

唐武德元年(618),分泾阳县南部及始平县东部复设咸阳县,县治杜邮。历经唐、宋、金、元、明、清、民国,一直为咸阳县地(明洪武四年移县治于今咸阳旧城),建置、境域基本未变化。1949年5月18日,咸阳解放,5月20日咸阳县政府成立,隶属同时设立的咸阳分区。

1950年5月,咸阳分区改为咸阳专区,咸阳县隶属关系未变。1952年12月,在咸阳县城区和郊区置县级咸阳市,隶属咸阳专区。1953年,改为省直属市,原市政府驻今电影院什字广场北部。1958年12月,撤咸阳县并入咸阳市。1961年1月,咸阳市下辖1958年合并的大县乾县、彬县、兴平、周至4县,同年10月,以上4县分出与原咸阳市均归咸阳地区管辖。1966年8月,咸阳市改属西安市。1971年10月,复隶属咸阳地区。

1983年9月,撤销咸阳地区,设咸阳市;原咸阳市改为秦都区,属咸阳市。1986年12月,分秦都区设渭城区,区境乐育路以东划归渭城区。1989年9月,将古渡乡所属地域的马家堡村以东,碱滩以西8.5平方千米划归渭城区。

秦都区位于陕西关中平原腹地,咸阳市城区西半部,城乡兼有。地处东经108°37′~108°45′,北纬34°17′~34°26′。渭河横贯东西,将本区分为南北两半。渭河以南,东界西安市未央区,最东端为郭李村、胡家村;南接长安县,西南及西部与户县相连,最南端为南米庄;最西端为曹家滩村。渭河以北,东界咸阳市渭城区,最东端为三合村;西与兴平县毗邻,最西端为龙泉坊;北与礼泉县接壤,最北端为将相村。全区南北长28.5千米,东西宽21千米,总面积259平方千米。

秦都区属暖温带半干旱大陆性季风气候,四季分明,雨热同期。境内降水区域差异性较大,分布不均,东西相近,南大于北,并呈马鞍形分布。年平均降水总量为549.5毫米,降水量年内分配不均衡,历年以夏季(6~8月)降水量最多,秋季次之,冬季最少。境内地表面热容量小,气温易随太阳辐射量的强弱变化而产生剧烈变化,年平均气温为13.1度,7月最热,1月最冷。年平均日照时数为2175小时。

地质构造

秦都区位于新生代渭河断陷盆地中部。其南北夹峙于渭河河槽与黄土台塬之间,系新生代初(或中生代末)形成的汾渭断陷构造盆地的一部分。秦都区北邻鄂尔多斯地台,南接秦岭地槽。西安—周至凹陷由东向西伸入本区,形成活动断层纵横切割的地质构造特征。南有秦岭北侧大断裂,北有口镇—关山断裂与鲁桥—阎良断裂,西有岐山一哑柏断裂,东有长安—灞桥断裂。宝鸡—华县断裂带(亦称渭河断裂带),横贯本区,在境内发育成两条隐伏断层,一条沿渭河Ⅱ级阶地前缘展布,向东延伸到1级阶地,另一条顺黄土台塬与1级阶地交接处伸展。两条断层近乎平行,走向NEE,为迄今仍在活动着的较大断层。

地层

秦都境内处渭河断陷盆地,因新生代以来强烈下陷的构造运动,使新生界沉积厚度达3000余米,其中第四系松散沉积400米左右,掩覆于半坚硬的第三系沉积层(厚度2500米多)之上,为风积、冲积与冲湖积等类型。

下更新统(Q1)风积层(eolQ1)分布在北部黄土台塬,冲湖积层(a1+1Q1)遍布全区。中更新统(Q2)风积层(eolQ2)主要分布在黄土台塬区与Ⅲ级阶地,冲积层(alQ2)分布在Ⅲ级阶地黄土层之下,冲湖积层(a1+1Q2)分布在各级阶地冲积层之下。上更新统(Q3)风积层(eolQ3)分布在Ⅱ、Ⅲ级阶地及台塬表层,冲积层(alQ3)分布在Ⅱ级阶地的风积层之下。全新统(Q4)中人工填土(mlQ4)以素填土为主,杂填次之,分布在城区范围内,厚1~2米,局部达3~4米,多透镜体,最大厚度5.6米;风冲积层(eol+alQ2)即新近堆积的黄土状亚粘土与土壤层(深褐——灰褐色黑垆土),分布在Ⅱ、Ⅲ级阶地表层,厚0.7~3米;冲积层(alQ4)主要分布在Ⅰ级阶地和漫滩区。

秦都区位于关中平原腹地,西北高,东南低。渭河东西横贯将区境分为南北两部分。北塬南川,地势从北至南呈阶梯状向渭河倾斜,形成以渭河冲积平原为主和黄土台塬两种类型的地形。境域最高点为双照乡东三支渠入口处,海拔527米;最低为沣东乡渔王村沣河入渭处,海拔382米,最大高差145米。受河流盆地与具继承性活动的基底断裂控制,构成阶梯式现代河谷地貌景观。地势由北向南呈阶梯状倾向渭河谷底。按形态成因分为黄土台塬、河流冲积平原两种类型。北部黄土台塬区可划分出台源与塬间凹地2个亚类;南部河流冲积平原(渭河冲积平原)区分为三级河流阶地、河漫滩与河床等5个亚类,共2类7个亚类。

水文

秦都境属黄河流域,地跨泾、渭两大水系。境内有属于渭河水系的渭、沣、新、沙等支流,其流长达39.87千米。

渭河源出甘肃省渭源县鸟鼠山,自西向东,由风阁岭入陕西省境。自本区渭滨乡尹家村入区境。沿岸经麻寺渡、曹家滩、钓鱼台、南安村、铁江咀、陈杨寨,东至铁路桥、邵家、渔王等20多个村堡,于沣东乡沙岭村出境,在区境内东西长20.30千米,平均比降0.6%,年平均流量160立方米/秒,年平均径流量50.61亿立方。沣河在本区南部,境内流长13.1千米。70年代之后,因大量采砂,境内中上游河床下降2~3米,河堤悬空,险段多有出现。沙河系沣河的分洪支流。新河为人工河,境内流长4.5千米,平均流量0.38立方米/秒,年径流量0.12亿立方米。

水利

秦都区属于宝鸡峡引渭灌区,截至2020年末,辖区内有南、北干渠2条全长13.5千米;石头河引水工程,全长60千米。有取水机井383眼。有宝鸡峡灌区引水干渠2条、支渠11条,长60千米;斗农渠600余条,长650余千米。

秦都区内土壤有垆土、黄土性土、淤土、潮土、水稻土和沼泽土6类,以垆土为主。次为黄土性土及淤土,其它3类仅占总面积的5.44%。垆土是本区最主要的耕种土壤,广泛分布于黄土台塬及渭河二、三级阶地上,面积491773.3亩(含渭城区,下同),占土地总面积的60.2%。黄土性土是发育在黄土及次生黄土上的幼年土壤,零星分布于黄土台塬上的壕底、塬边梯田、坡地和渭河二级阶地上,共131344亩,占总面积的16.08%。淤土主要分布于沣东、沣西、钓台3乡的渭、沣河沿岸和夹心滩上,面积85712亩,占总面积的10.41%。潮土分布于沣东、沣西、钓台、渭滨等乡,渭、沣河两岸一级阶地上,面积38109.13亩,占总面积的4.66%。沼泽土是人类种植水生作物长期淹水条件下水耕熟化形成,分布于沣东、沣西、钓台、渭滨4乡的河流沿岸,面积4987.64亩,占总面积0.61%。水稻土分布于渭、沣河沿岸,面积3603.46亩,占总面积0.44%。

土地资源

根据秦都区第三次全国国土调查,秦都区有耕地4401.04公顷(66015.60亩),园地4922.66公顷(73839.90亩),林地2171.02公顷(32565.30亩),草地398.32公顷(5974.80亩),湿地385.62公顷(5784.30亩),城镇村及工矿用地11341.81公顷(170127.15亩),交通运输用地1401.38公顷(21020.70亩),水域及水利设施用地847.01公顷(12705.15亩)。

矿产资源

秦都区境内岩石资源种类贫乏,可开采利用的有黄土、沙子、地热及少量的砾石卵石。因环境保护因素,黄土和沙子的开采受到限制或已接近枯竭。地热资源丰富,辖区地热井深在1464至3608米之间,出水温度高达90℃~120℃,单井最大流量303立方米/小时。

水资源

秦都区年平均降雨量为550.8毫米,自产水资源总量1959.3万立方米。其中地表水资源量为350.5万立方米,地下水资源量为1608.8万立方米。2020年总供水量为7949.43万立方米。

植物

秦都区常见的双子叶植物有马兰、小蒸草、苦马豆、茶叶花、草木樨等;禾本科植物有白茅、狗牙根、雀麦、芦苇、稗等;莎草科植物有莎草、异穗苔、细叶苔、蔍草等。另外,北部黄土台塬上的大小陵冢周围及台塬边缘的沟壑,多长有酸枣、黄蒿、蓬蒿、苍耳、枸杞子、黄鼠草等野生植物。农业合作化后,陵冢地被开垦种植,原有的野生植物日渐减少。郊区的一些零星生长的野生植物有蒲公英、野艾、马鞭草、野菊、马齿苋、地丁、地黄、香附子、迎春花、麦瓶草、王不留、茴茴蒜、秃疮花、瓦松、蒺藜、白茅、营草、野燕麦、木贼、牛蒡、狗尾草等。辖区内有古槐树、皂角树等7棵古树古木。

动物

秦都区内兽类约有狐、狗獾、黄鼬、艾虎(地狗)、小麝鼬、长尾鼹等26种,鸟类主要有斑啄木鸟、星头啄木鸟、三宝鸟、寿带鸟、黑脸噪鹛、锈钩嘴鹛等,两栖类动物常见的有中华大蟾蜍、花背蟾蜍、黑斑蛙、林蛙等,蛇类有赤链蛇、玉锦蛇、白条锦蛇、黄脊游蛇、虎斑游蛇等,昆虫类有蜜蜂、马蜂、萤、蚊等,鳞介类有鲤、鲫、鳝、鲢等。其中列为国家重点保护动物的有黑鹳、绿鬣蜥、红隼、长耳鸮、普通鵟等。

秦都境历史上干旱、洪涝、大风、霜冻、冰雹、地震等自然灾害均有发生,其中以旱灾、洪涝为主,其它次之。2023年8月,秦都区进入降雨主汛期,强降雨多发,造成区内出现不同程度内涝,多处路段积水。

截至2023年10月,秦都区辖12个街道。县人民政府驻地:秦都区人民路街道渭阳中路1号。

类别 | 区划名称 |

街道 | 人民路街道、西兰路街道、吴家堡街道、渭阳西路街道、陈杨寨街道、古渡街道、上林街道、钓台街道、马泉街道、渭滨街道、双照街道、马庄街道 |

表格数据统计截至2023年10月8日,参考资料来源: | |

职务 | 姓名 |

中国共产党秦都区委员会书记 | 景雪峰 |

秦都区人民代表大会常务委员会主任 | 吴新建 |

秦都区人民政府区长 | 杜靠民 |

中国人民政治协商会议秦都区委员会主席 | 戴勇强 |

表格数据统计截至2023年10月8日,资料参考来源: | |

截至2022年末,秦都区常住人口为640530人,人口城镇化率为93.26%,人口出生率为4.58‰,自然增长率为1.48‰。根据秦都区第七次全国人口普查,秦都区常住人口中,0-14岁人口为76187人,占总人口的15.5%;15-59岁人口为327468人,占总人口的66.61%;60岁及以上人口为87976人,占总人口的17.89%,其中65岁及以上人口为61890人,占总人口的12.59%,居住在城镇的人口为471546人,占总人口的95.91%;居住在乡村的人口为20085人,占总人口的4.09%。男性人口为243187人,占49.47%;女性人口为248444人,占50.53%。

秦都区人口以汉族为主。少数民族有回族、蒙古族、满族、苗族、维吾尔族、壮族、朝鲜族等21个,少数民族常住人口3800余人,县内少数民族中回族人口最多,占秦都区少数民族总人口的72.99%。少数民族主要分布在西兰路街道、渭阳西路街道、人民路街道。

秦都区境内方言为咸阳方言,属北方方言中原官话关中片,与普通话相比,咸阳方言在语法方面有自己的特点,表现为单音名词、形容词、动词、量词可以重叠并且这些重叠一般是和儿尾结合起来的,代词构成成分和使用方法特殊,有一大批具有方言特色的虚词,正反问句、把字句表达形式与普通话差异较大等。

秦都区境内主要宗教有佛教、道教、伊斯兰教、基督教、天主教。截至2020年,依法管理的宗教活动场5处,其中佛教1处,道教1处,天主教1处,基督教2处(伊斯兰教信教群众在渭城清真寺活动)。全区有经常参加宗教活动的信教群众6610人。民间场所6处,经常参加活动280人。基督教临时活动点8处。

境内主要宗教场所宗教 | 派别 | 场所名称 | 地址 |

佛教 | 汉语系 | 福圣寺 | 陕西省咸阳市秦都区魏家泉村 |

道教 | 全真 | 古渡龙王庙 | 陕西省咸阳市秦都区河南街村 |

表格统计截至2023年10月8日,资料来源: | |||

秦都区位于咸阳市的政治、经济、文化中心,2022年经济总量在咸阳市11个县区内位列第一。农业以设施蔬菜、苗木花卉、果品种植、畜禽养殖为主。工业有装备制造业、能化工业完成、医药制造业、食品工业完成、电子设备制造业五大支柱产业,服务业为国民经济主导产业。2022年秦都区实现生产总值463.06亿元,同比增长3.6%。其中第一产业增加值14亿元,第二产业增加值204.12亿元,第三产业增加值244.94亿元,三次产业结构为3:44.1:52.9,人均可支配收入44417元。

秦都区城郊型现代农业以设施蔬菜、苗木花卉、果品种植、畜禽养殖为主,拥有西北地区营业面积最大、设施最完善的咸阳新阳光西北农副产品交易中心。

2022年,秦都区农林牧渔业增加值15.85亿元,同比增长3.6%。秦都区粮食播种面积11.41万亩,粮食总产量4.46万吨。全区蔬菜种植面积3.53万亩,引进推广新种类、新品种7个,新发展设施蔬菜种植500亩,蔬菜及食用菌产量12.58万吨,水果产量6.85万吨,创建高产高效万元果示范生产基地0.31万亩。完成农机深松整地2.1万亩;完成小麦机械化收获5.6万亩、玉米机械化播种5.5万亩;主要农作物耕种收综合机械化水平达到93%,秸秆综合利用率达到96%。

秦都区工业有装备制造业、能化工业完成、医药制造业、食品工业完成、电子设备制造业五大支柱产业,拥有规模以上工业企业133户,康惠制药、步长制药、彩虹股份在主板上市,形成了以CEC8.6代线液晶面板、隆基5GW单晶组件、法士特咸阳产业基地、正泰智能电气等企业为龙头的百亿级电子、装备制造、输配电产业集群,其中输配电是秦都区重点扶持的首位产业。

2022年,秦都区规模以上工业总产值完成668.54亿元,同比增长4.0%。其中能源工业完成总产值83.27亿元,非能源工业完成585.28亿元,规模以上工业企业销售产值实现649.62亿元。五大支柱产业合计实现产值608.89亿元,占全部规上工业的91.1%。其中装备制造业完成251.01亿元,能化工业完成106.41亿元,医药制造业完成78.93亿元,食品工业完成20.59亿元,电子设备制造业完成151.95亿元。

2022年,秦都区资质以上建筑企业49家,完成建筑业总产值380.25亿元,比上年增长12.5%。实现商品房销售面积47.88万平方米,商品房销售额44亿。

秦都商贸服务业繁荣,拥有各类大型酒店宾馆20余家,华润万家、国美电器、苏宁电器、人人乐等大型连锁超市、购物中心30余家,人民中路中央商务圈、人民西路高端家居商圈、渭阳西路特色美食商圈、玉珠时尚潮流商圈、玉泉西路地铁商圈、西郊综合服务商圈等六大商圈初具规模。2022年,秦都区红星食品文化博览园入选国家级工业旅游示范基地,福园巷子被评为“省级示范步行街”和“省级夜间经济示范街区”。

2022年,秦都区实现社会消费品零售总额358.60亿元,同比增长4.8%。其中限额以上社会消费品零售总额191.99亿元,同比增长8.2%。从消费形态看,限上餐饮收入4.50亿元,限上商品零售187.49亿元。

咸阳高新技术产业开发区成立于1992年5月,2012年8月经国务院批准,升级为国家级高新区;是中国西部唯一的国家级显示器件产业园、国家火炬计划特色产业基地和承接东部产业转移国家级示范园区。区域面积123.39平方公里,重点发展“电子显示、高端装备制造、生物医药、新型合成材料”四大主导产业。

电子显示产业有CEC8.6代线、冠捷科技等龙头企业,已吸引40户上下游配套企业落户。高端装备制造产业重点发展新能源汽车整车及配套零部件等产业,已聚集了秦星、长风动力等30户企业。生物医药产业重点发展生物医药、现代中药、化学制剂、医疗器械等产业,已聚集了步长、康惠、修正等50多户医药企业。新型合成材料产业主要为中国航空航天提供密封件等配套合成材料,有西北橡胶研究院、天成航材等80多户新型合成材料企业。

2022年,秦都区共有各级各类学校151所,其中幼儿园83所、小学29所、初中20所、高中11所、中职8所,教职工11042人、学生数 127180人、班额2972个(不含中职学校班额数)。民办幼儿园58所、小学1所、初中2所、高中6所、职中6所,民办教职工共4477人、学生 35566人、班额981个(不含民办职中)。学前教育毛入园率达到99.2%,普惠性幼儿园占比提高到91%。初中三年巩固率达100%,适龄残疾儿童少年义务教育入学率达100%。

2022年,秦都区启动实施新建改扩建项目29个,完成改造提升项目42个,新增单体32个、建筑面积21.55万平方米,新增学位6095个。天王学校、马庄小雅小学、天阁幼儿园综合楼新建项目和空压小学、毛条小学改扩建项目完工并投用;古渡新家园幼儿园、金域华府幼儿园等10所幼儿园建成,3所投用;彩虹第三学校、城投时代小学等项目按期推进,推进6所学校K12智慧校园建设,创建省级智慧校园1所;完成区级教学质量分析及网上阅卷系统建设,装备点位学校38个。

截至2022年末,秦都区共有医疗卫生机构580个,其中医院、卫生院48所,医院、卫生院床位0.84万张,各类卫生技术人员11532人。已创建健康机关16个、健康社区31个、健康村庄46个、健康学校23所、健康医院2个、健康企业6家、健康家庭5000户,全年家庭医生签约220500人,签约重点人群98225人。已建成全区22家数字化门诊。

医院名称 | 等级 | 地址 |

咸阳市第一人民医院 | 三级甲等 | 咸阳市秦都区毕塬路十号 |

陕西省核工业二一五医院 | 三级甲等 | 咸阳市秦都区渭阳西路35号 |

陕西中医药大学附属医院 | 三级甲等 | 咸阳市渭阳西路副2号 |

陕西中医药大学第二附属医院 | 三级甲等 | 咸阳市秦都区渭阳西路5号 |

咸阳市中心医院(西郊分院) | 三级甲等 | 咸阳市秦都区龙观台路831号 |

咸阳市妇幼保健院 | 三级乙等 | 咸阳市秦都区陈阳寨转盘向东200米 |

仅列部分医院,表格统计截至2023年10月8日 | ||

2022年,秦都区共计组织、承办、协办各类文艺演出活动129场次,其中利用中国移动和直播、秦岭云直播平台线上直播122场;举办各类公益性培训班8期、文化站(文化馆分馆)负责人暨群文骨干培训班3期;在微信公众号平台举办线上云展演112期;开展非遗进校园活动1次,举办非遗培训班1期,公布区级第七批非遗保护项目2项、传承人2人、传承单位1家;编印出版馆办杂志《秦地》4期。全年各类公共文化活动惠及群众达20万人次。

咸阳图书馆

咸阳图书馆老馆位于秦都区渭阳西路53号,占地14亩,建筑面积8401平方米,设计藏书100万册。咸阳图书馆新馆位于北塬新城咸阳市大西安(咸阳)文体功能区,建筑面积16000平方米,设计藏书100万册,阅览坐席2000多座,于2017年9月30日正式对外开放。咸阳图书馆廊桥馆位于古渡廊桥北段润心阁,面积300多平米,藏书2万余册,2017年10月1日对外开放。

秦都区图书馆

秦都区图书馆位于文林路和文林西路交叉口向东100米、秦都区市民服务中心4~6层,总建筑面积3900平米,阅览座位650个。设有少儿阅览区、成人阅览区、地方文献阅览厅、党建教育厅、残障阅览厅、电子阅览厅、学术报告厅等功能区域。

2022年,秦都区认定国家级高新技术企业140家,认定科技型中小企业170家,同比增长93.2%,全年规上企业全社会R&D经费认定全区新增瞪羚企业12家,研发机构11家,市级及以上双创孵化载体2个,科技服务机构11个,科技成果转化项目31个。新增“科学家+工程师”队伍11个,新增科技经纪人43名,其中报考初中级证书10人。联合区委组织部评选12名“秦都英才-科技创新人才”。

2022年,秦都区先后举办了2021-2022陕西省群众足球三级联赛(秦都赛区)、2022年咸阳青少年篮球培训中心“优胜”篮球赛、秦都区“庆七一喜迎二十大”全民健身乒乓球赛等一系列群众性体育活动。

2022年,秦都区城镇登记失业人数为2697人,全区失业保险参保22.98万人,城镇职工基本养老保险参保11.10万人,城乡居民基本养老保险参保净增658人,城镇职工基本医疗保险参保6.60万人,城乡居民基本医疗保险参保22.19万人,工伤保险参保4.39万人。将城市、农村低保标准统一提高到人均677元/月,特困救助人均1320元/月。累计发放低保金1862.69万元。

截至2022年末,秦都区完成704社区、溪悦社区、白马河中路等7个社区的新建或改扩建工作;完成中华东路社区、西电社区、秦都花苑社区的基础装修。建成运营日间照料中心41家,对辖区4家养老机构开展养老院服务质量大检查、生产安全大整治,组织人员开展检查30次,整改隐患15个。开展养老诈骗专项治理,组织活动6次,发放宣传资料2万余份,推送微信宣传信息40余条,排查取缔非法养老机构3家,制止不规范经营行为2个。

秦都区位于咸阳市的政治、经济、文化中心,是咸阳市委、市政府所在地,也是一座迄今二千三百多年的中外历史文化名城。素为东西南北之交通要冲,是进出西北五省的交通要道,欧亚大陆桥的重要节点。

连霍高速、福银高速公路,312国道、104省道,208省道、咸户公路等穿境而过,有珠泉路、咸礼路、五陵塬旅游公路、东西一号路,东西四号路,南北一号路及其它县乡公路。截至2022年3月,秦都辖区有农村公路438.002千米。其中县道7条52.022千米,乡道22条84.436千米,通村公路301.544千米。

秦都区境内有陇海铁路、西平铁路、徐兰高铁、银西高铁、陕西彩色显像管总厂专线、西北橡胶厂专线、茂陵油库专线、茂陵粮库专线等铁路,设有咸阳西站、茂陵火车站,隶属于中国铁路西安局集团。

咸阳西站

咸阳西站由普速场和高速场组成,站台规模3台9线,普速车站(原咸阳西站)始建于1935年,属于陇海线;高铁场(原咸阳秦都站)站台规模2台4线,属于徐兰高铁。2021年6月30日,咸阳市区内铁路既有陇海线“咸阳西站”与徐兰高铁“咸阳秦都站”正式合并,统一命名为“咸阳西站”,设一站两场。

茂陵站

茂陵站东临咸阳站,位于陕西省咸阳市秦都区马泉镇境内,1936年陇海铁路经过“茂陵”,故在此建站取名茂陵站,距离汉武帝陵6.3千米,是陇海线上的三等站,站内设有4条正线4条到发线。

秦都区境内没有设立机场,距位于咸阳市渭城区的西安咸阳国际机场(全国第六大机场)仅15千米。

秦都境内有西安地铁1号线、5号线、16号线,隶属西安市轨道交通集团有限公司。其中西安地铁1号线三期开通后与既有1号线贯通运营,全线首班车采用多点发车方式,其中纺织城方向首班车分别由咸阳西站、沣河森林公园、后卫寨三个车站发出,往咸阳西站方向首班车分别由纺织城、后卫寨两个车站发出。

秦都曾是后稷教民稼穑之地,周、秦、汉、唐等11个封建王朝先后京畿于此,是古丝绸之路西行的第一站、历代商贾云集之重地。曾孕育出刘古愚、王重阳、窦武等一大批历史文化名人,存有沙河古桥遗址、西汉帝陵、刘古愚墓等古遗迹、墓葬,保留有咸阳琥珀糖制作技艺、渭河南忙罢古会等一批非物质文化遗产,有陕西凉粉、锅盔辣子、肉夹馍、羊肉泡馍、汇通面、biangbiang面等一批特色美食。

秦都区居民饮食基本以小麦为主粮,兼以玉米、大豆、谷子等为辅助,菜肴以新鲜蔬菜为主,伴以猪、牛、羊、鸡等肉类。有陕西凉粉、锅盔辣子、肉夹馍、羊肉泡馍、汇通面、biangbiang面等一众美食。

biangbiang面

biangbiang面是陕西关中地区一种知名传统面食,扯面的一种,为陕西民风民俗中的“陕西十大怪”之一“面条宽的像裤带”。biangbiang面由上等面粉精制而成,是一种含有一定脂肪、B族维生素和钙、磷、铁的面食小吃。biangbiang面主要通过揉、抻、甩、扯等步骤制作,面宽而厚,犹如裤腰带,口感劲道,食用前加入各色臊子或油泼辣子,味辣而香。

羊肉泡馍

羊肉泡馍又称煮馍、羊肉泡、羊肉馍,制作原料主要有羊肉、葱末、粉丝、糖蒜等,古称“羊羹”,陕西美馔,它烹制精细,料重味醇,肉烂汤浓,肥而不腻,营养丰富,香气四溢。

汇通面

汇通面是一种以地点命名的陕西传统面食。汇通面可归类为陕西臊子面,但其又不同于臊子面,其中还加入了干拌面重料少汤的特点。主要配料一般为土豆、胡萝卜臊子+肉臊子(可要求加入香菜)。面条筋道,口味适中,油泼辣子香辣,肉臊子松软。可搭配蒜和啤酒食用,有浓厚的陕西地域特色。

截至2023年10月,秦都区共有全国文物保护单位3家、省级文物保护单位1家。

级别 | 名称 | 类型 | 年代 | 批次 |

全国重点文物保护单位 | 平陵 | 古墓葬 | 汉 | 第五批 |

西汉帝陵 | 古墓葬 | 汉 | 第五批 | |

沙河古桥遗址 | 古遗址 | 秦至汉 | 第七批 | |

省级重点文物保护单位 | 刘古愚墓 | 古墓葬 | 清 | 第三批 |

数据统计截至2023年10月8日,数据参考来源: | ||||

西汉帝陵

西汉帝陵是西汉王朝(公元前202-公元8年)修建的帝王陵墓,共有11座帝陵,分别为汉高祖长陵、汉惠帝安陵、汉文帝霸帝、汉景帝阳陵、汉武帝茂陵、汉昭帝平陵、汉宣帝杜陵、汉元帝渭陵、汉成帝延陵、汉哀帝义陵、汉平帝康陵,各陵墓构成包括帝陵、后陵、陵邑、陪葬墓、丛葬坑等。西汉帝陵除文帝霸陵外,其余均有高大的封土和规整的陵园,整体布局集中,其中9座分布在渭河北岸的咸阳塬上,文帝霸陵和宣帝杜陵分别位于西安东郊的白鹿塬和西安东南的少陵塬上。高祖至宣帝的7座帝陵均配置有陵邑,其中5座位于咸阳塬上,故咸阳塬又称“五陵塬”。

平陵

平陵位于陕西省咸阳市秦都区双照镇大王村南,是汉昭帝刘弗陵的陵墓,昭帝刘弗陵是武帝少子,其母赵婕妤(即钩弋夫人)。平陵陵区,帝陵与皇后陵东南至西北排列,东边的为帝陵,距帝陵西偏北的为皇后陵。帝陵封土为覆斗形,底部每边长164米;顶部平面为长方形,东西长25米,南北长30.5米;高32.3米。陵冢南坡已下陷呈锅底形圆坑。其四周为陵园,呈正方形,陵园每边长424米,四面各有一个阙门,现仅存东、南阙门的土阜,阙门正对墓冢,阙与冢相距130米(以阙的内边算起)。皇后陵与帝陵形制基本一样,位于帝陵西偏北22度,两陵相距665米。

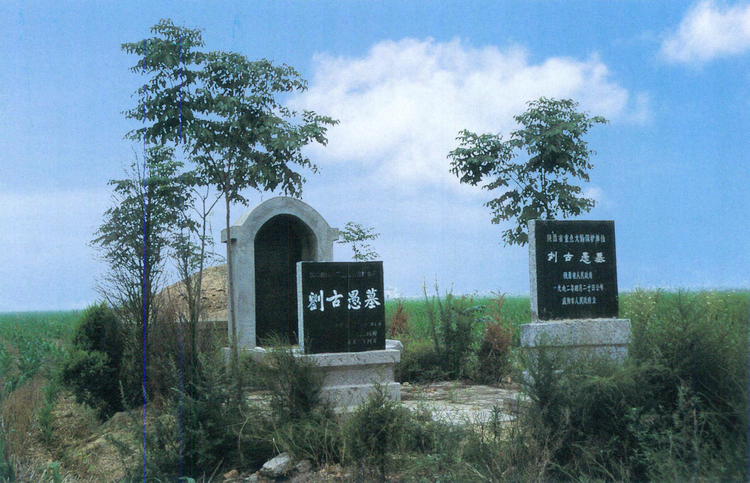

刘古愚墓

刘古愚墓位于秦都区马庄乡天阁村西北1200米处,清光绪三十年(1904年)葬。刘古愚是清末著名教育家,曾任陕西味经书院院长、崇实书院院长、甘肃大学堂总教习,著有《烟霞草堂文集》等。因属陕西维新派首领之一,光绪二十九年八月十三日被清廷杀害于兰州市郊,家人用马车把遗体运回天阁村草埋。现墓为圆丘形封土,直径5米,高1.65米。墓前有碑一通,现由天阁村刘耀明(刘古愚曾孙)保管,曾出土墓志两块,由咸阳博物馆收藏。

截至2023年5月,秦都区有重阳追节送花糕、咸阳河水biangbiang面等5项省级非物质文化遗产,市级代表性非遗项目14项,区级代表性非遗项目25项,省级非遗传承单位1家、市级传承单位、传习所3家,区级5家。有省级非遗项目代表性传承人1人,市级非遗项目代表性传承人10人,区级非遗项目代表性传承人22人。

级别 | 项目 | 类型 | 批次 |

省级非物质文化遗产 | 咸阳琥珀糖制作技艺 | 传统技艺 | 第二批 |

渭河南忙罢古会 | 民俗 | 第二批 | |

咸阳河水biangbiang面制作技艺 | 传统技艺 | 第三批 | |

重阳追节送花糕 | 民俗 | 第三批 | |

数据统计截至2023年10月8日 | |||

咸阳琥珀糖制作技艺

琥珀糖是具有咸阳地方特色的名特食品。琥珀糖原名虎皮糖,简称皮糖,传说在清朝光绪二十六年,八国联军侵入北京,慈禧太后逃往西安时吃后所赐得名,一直沿用至今。琥珀糖的制作历史悠久,传说秦时吕不韦试制出琥珀糖为秦始皇之母治气管炎。琥珀糖中加有干姜、圆桂、桔梗、陈皮等药物,具有香、甜、脆的纯正口感。

渭河南忙罢古会

古会于农历六月初一,从位处区域最南端与长安接壤的吴家庄开始,农历七月底在北槐等村子结束,前后整整两个月。其间,域内所有村庄皆选定一个特定的日子家家过会待客。具体日期多为单日。偶有双日,也多是定在初十、二十、三十这几天。这一天,不但所有的亲戚都要来,而且彼此相好的朋友这一天也会登门,成为与血缘亲戚一样备受欢迎的座上宾,主人依据家境、财力、当年庄田的丰歉摆桌设席招待客人。又称亲戚会、女婿会、蒸馍会、老碗会。

重阳追节送花糕

重阳追节送花糕是重阳节前娘家为初嫁的女儿追节送礼的一种民间习俗。这种习俗中特别是讲究要有制作精美、造型别致的“花糕”作为特定礼品。

面条待客风俗

陕西关中及关中以北吃面食较多,因此面条的花样百出,如剪面、扯面、干面、喜面等,其中它的一些做法、地代表礼仪,久而久之形成一种风俗。

团面:在家人如丈夫或儿子出远门时,全家人一齐吃这种面,表示给外出的人祝福。寿面:在家中为老辈过生日祝寿时吃的面食。红面:表示吉祥如意,新的一年日子越过越红火兴旺。一般都在年最后一天吃这种面食。蛋面:一般为丈母娘对新婚女婿煮这种面,表示喜欢女婿。粥面:一般为每年腊八吃,俗称“腊八粥”,表示旧的一年过去,新的一年一定会丰衣足食。冷面:表示不动烟火,用于纪念不求荣华富贵、不谋职的晋国著名人物介子推,一般在清明前后吃,人称“寒食”,但在炎热的夏季,吃这种面也很普遍。

民间社火

咸阳民间社火,是一种历史久远的季节性、节日性强的民间艺术活动,它来源于古老的土地与火的崇拜。其内容主要有芯子、高跷、竹马、龙灯、狮子、旱船、花轿、牛拉鼓等,具有浓郁的地方民俗特征。

秦都牛拉鼓

牛拉鼓是咸阳独具特色的民间锣鼓乐舞。其特点是大鼓大舞大阵容。牛拉鼓,直径在五尺开外,因鼓之大,不便抬移,非用车载牛拉不可而得名。《诗经·大雅》中曾有“贵鼓维庸”的记载。牛拉鼓表演场面宏伟浩大,除两面直径两米左右、饰以龙凤呈祥的大鼓之外,还辅以数面小鼓、马锣、大锣、螺号和少则四五十副,多则二三百副的铙钹,再配以数十名绑子和绞子伴舞。

皮影戏

皮影戏,旧称“影子戏”或“灯影戏”,是一种用灯光照射兽皮或纸板做成的人物剪影以表演故事的民间戏剧。表演时,艺人们在白色幕布后面,一边操纵戏曲人物,一边用当地流行的曲调唱述故事,同时配以打击乐器和弦乐,有浓厚的乡土气息。陕西皮影保留着民间说书的种种痕迹,它是近代陕西多种地方戏曲的前身。陕西皮影造型质朴单纯,富于装饰性,同时又具有精致工巧的艺术特色。

民间剪纸

民间剪纸是一种备受人们喜爱的传统民间艺术形式,常用于装饰门窗、墙壁和服装。在咸阳北部山区,剪纸作品呈现出古朴厚重的风格,而在南部平原区,剪纸则具有流畅多变的线条,各具特色。特别是旬邑剪纸大师库淑澜的作品,其造型简洁而粗犷,构图饱满,备受赞誉。

民间刺绣

咸阳的民间刺绣品种繁多,将实用性、装饰性和艺术性融合为一体,成为一种独特的手工艺品。这些刺绣作品色彩艳丽,构图多样,针脚细致。

秦腔

秦腔,又被称为“乱弹”,是一种音调高亢激昂的戏曲形式,要求演唱者使用真实的嗓音,因此保持了原始豪放的特点。角色分为老旦、正旦、小旦、花旦、武旦等十几种。它是中国历史最悠久的剧种之一,经过秦、汉、隋、唐、宋、元、明等历代的发展逐渐成熟。在明末清初时期,秦腔盛行于南北各地,对其他剧种产生了重要影响。

秦腔的特点包括慷慨激昂、宽广的音调和嘹亮的嗓音。它主要流行于中国西北地区,备受群众喜爱,其唱腔、道白、板路、脸谱、身段和角色门类自成体系。秦腔所保留的剧目多达700多个,为各剧种之首。

秦都区有秦都红薯、辣椒、秦川牛、关中驴等一众特产,其中秦都红薯为中国国家地理标志产品。

秦都红薯

秦都红薯形状美观,长条形,粗细均匀,大小适中,单重0.3-0.4kg。皮红条正,口感干面,味道香甜,适合烤、蒸。秦都红薯种植区域位于咸阳北塬的马庄镇和双照街道办,秦都红薯是全国农产品地理标志保护产品。

秦都辣椒

秦都境内辣椒种植历史悠久,素以“秦椒”驰名。具有颜色鲜红,辣味浓郁,体形纤长,肉厚油大,表面皱纹均匀等特点。分为青、干两种,尤以干椒最为有名,研面油泼后,可作为佐食。也可制成辣子酱。秦椒含维生素C和多种营养成分。

秦川牛

秦川牛是中国地方良种,是中国体格高大的役用牛种之一,因“八百里秦川”而得名。秦川牛毛色紫红,体格高大,胸宽而深,背腰平直,四肢健壮,结实有力,蹄质坚实,呈肉红色。肉用性能好,秦川牛成熟早,增重快,18月龄屠宰体一般可达400千克。肉质细嫩,柔软多汁,色泽鲜红,含高蛋白质和多种氨基酸,脂肪低。

秦都是秦汉历史文化旅游名城。截至2023年10月,秦都区共有国家A级旅游景区一处,为029艺术区。

级别 | 景区名称 |

国家AAA级旅游景区 | 029艺术区 |

其他景区 | 沣禾苑、上林苑、红色记忆博物馆、秦都民俗文化村、沙河古桥风情园、“咸阳湖”生态景观、西汉帝陵等 |

表格数据统计截至2023年10月8日 | |

029艺术区

029艺术区是秦都区“爱国主义教育基地”、“科普教育基地”、“文化产业示范基地”。景区位于陕西省咸阳市秦都区宝泉西路,占地19600平方米,建筑面积15000平方米,采用开放式公园设计,注重园林绿化及景观布局,已形成以“一群雕塑、两棵古树、三个商区、四大场馆”为主要框架的参观游览格局,是集艺术品创意展览、基地教育、旅游观光、餐饮住宿为一体的多功能主题景区。

沙河古桥风情园

沙河古桥遗址位于秦都区钓台镇资村沙河枯河道中,是两座古老木结构桥梁的遗址。1986年1月,当地农民在取沙时发现,被列为1989年中国十大考古发现之一。一号桥暴露出112根木桩,高2米左右,直径40厘米。桥南端发现7块重约2~3吨的铁槽。二号桥在一号桥东300米处,已发现5排41根木桩,排距8米左右,目前已回填保护。这两座秦汉古桥是迄今为止已知的规模最大、年代最古老的木结构桥梁之一。

“咸阳湖”生态景观

“咸阳湖”生态景观,渭河咸阳城区段,上起秦都区南营村,下至鱼王村,全长16.82千米,水面宽度350至400米。有细柳清风、渭水晚情、咸阳古渡、长堤石刻、杜邮春草、上林晨曦等景观。

姓名 | 简述 |

赢政(前259~前210年) | 赢政即秦始皇。前247年继位,前230至前221,用了10年时间,卒灭六国,完成统一大业 |

窦宪(?~92年) | 东汉大臣,大将军。字伯度,平陵人,窦融曾孙,其妹为章帝皇后。以外戚为郎,任侍中、虎贲中郎将 |

窦武(?~168年) | 东汉大将军。字游平,平陵人,窦融玄孙。幼时习经,闻名关西。初任郎中,重视选拔名士。为官清正,拒受赠礼贿赂,所得赏赐,都散发太学诸生,常给贫民施舍钱粮 |

王方庆(?~701年) | 唐代大臣。原名王綝,祖籍丹阳(今南京),迁居咸阳。唐高宗时,任越王参军。武则天时,任广州都督。后历任眉州刺史,兖州都督、鸾台侍郎、同凤阁鸾台平章事、左庶子、宰相等职,封石泉县公 |

王重阳(1112~1170年) | 道教全真派创始人。始名中孚,字知明,号重阳子。咸阳秦都大魏村人 |

刘古愚(1843~1903年) | 咸阳天阁村人。名光蕡,字焕唐,号古愚,后以号古愚而名。中国近代著名教育家,经世致用的思想家,西北维新派的领袖 |

王士骥(1886~1912年) | 字德卿,马庄镇人,民主革命先烈 |

钟明善(1939年~) | 男,咸阳秦都人。西安交大艺术学院院长。现任中国书法家协会顾问、中国书协编辑出版委员会主任、陕西省书法家协会名誉主席、西安书学院院长等职 |

王宝诚(1882~1958年) | 沣东乡人,咸阳新文化首倡者,农运活动家 |

刘方(1964年~) | 男,斋号“心远书斋”九宗山人,新时代红色书法家,西咸书画研究院院长 |

表格仅列部分人物,数据统计截至2023年10月8日 | |

2017年12月,秦都区入选中国工业百强县区。

2018年11月,秦都区在2018年工业百强区名单中位列第63位。

2020年12月,秦都区被命名表彰为陕西省双拥模范县。

2023年8月,秦都区被命名为2023年陕西省双拥模范城(县)。

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。