简介

从创刊起,《中国新闻周刊》以“影响有影响力的人”为办刊宗旨,秉承“国际视野、中国立场、原创诉求、专业精神”原则,定位于政治、经济、科技、文化、体育、时尚、娱乐等领域,重点关注高端政经、 科技和文化三大领域,并通过深度调查分析进行精耕细作,专注内容产品的专业性、权威性和特色性。主要有封面文章、时局、商业、特稿、人物、专题、资讯、生活等栏目,内容丰富多元,兼具时效性和趣味性。

《中国新闻周刊》由中国新闻社和美国成功集团联合创办,是中国第一个引入市场化运作模式的刊物。2001年曾由于资金链断裂经历休刊整顿,一年后复刊。2004年8月起正式使用《中国新闻周刊》刊名,此后陆续发行英、日、 韩等海外版本。2009年起逐渐搭建新媒体矩阵,并成功转型。2020年《中国新闻周刊》营收过亿。目前《中国新闻周刊》中文版面向200余大中城市发行,发刊频率每周一期,每期到达读者数逾600万。多次获得中国出版政府奖、国家新闻出版广电总局“百强社科期刊”等荣誉。

历史发展

创办背景

1998年底,中国新闻社决定办周刊。当时中国的时政周刊市场刚刚兴起,各刊定位不同,不具备较强的替代性,竞争并不激烈,因而创办《中国新闻周刊》存在较好的市场空间。《中国新闻周刊》的定位是中国的新时政周刊,中新社起初意图将其办成类似于《北京青年》的大开本刊物,后来这一提议被否决,转而对标美国《时代》周刊的高端时政刊物来创办,它既有别于传媒“古董”《望》,又不同于《三联生活周刊》的文化特色和《新周刊》的时尚化。最终在时任中新社社长郭瑞的支持下,副总编辑田惠明与钟诚、刘丰等参与创办了《中国新闻周刊》。中国新闻社与刘宁夫妇的美国新世纪成功集团旗下子公司合作成立一家新公司,发行并经营《中国新闻周刊》。刘宁夫妇计划投资1000万,获得《中国新闻周刊》的经营权,由这家新公司负责杂志的印刷、人员、办公、企业宣传等开支。中国新闻社只负责杂志的编辑,享有稿件的终审权。

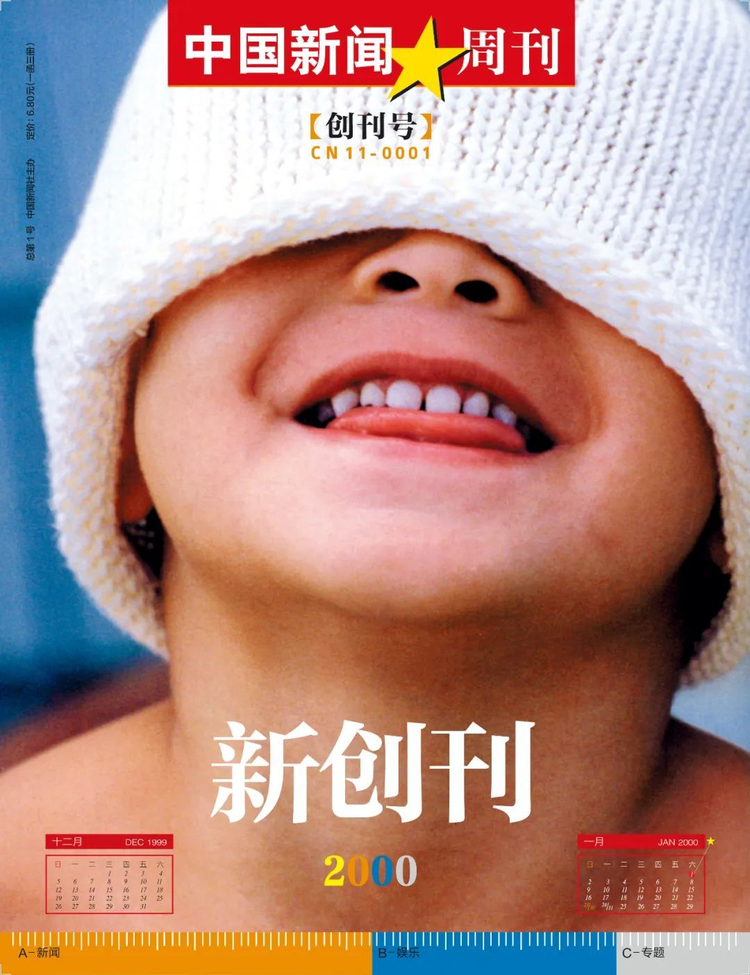

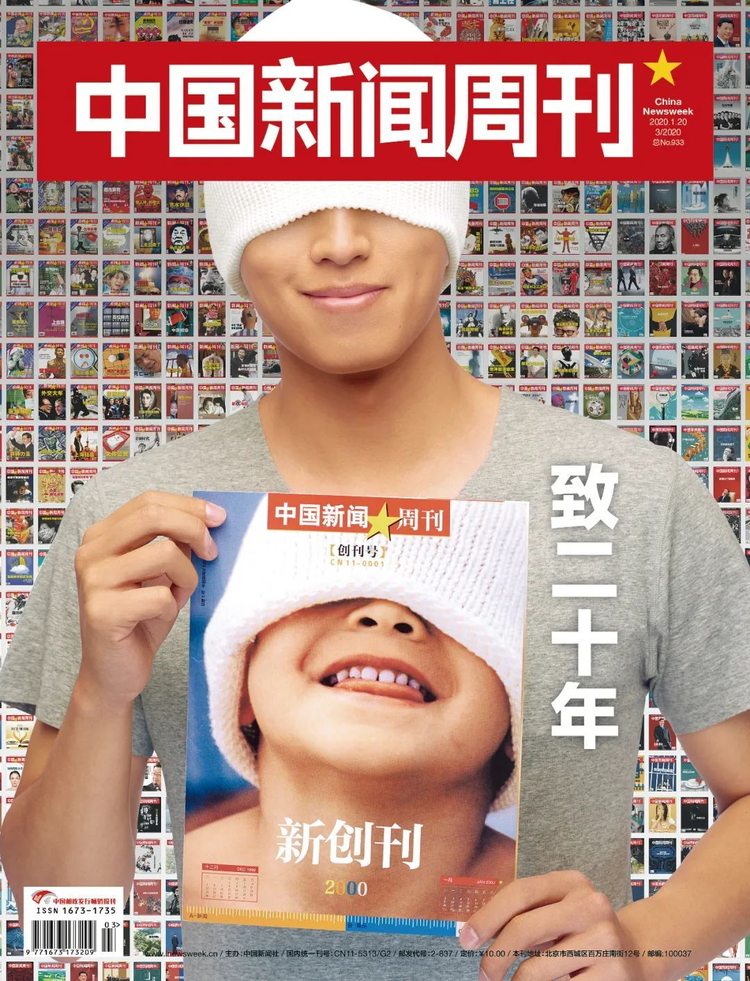

1999年9月,《中国新闻周刊》出版了二期试刊,获得热烈反响。2000年1月,《中国新闻周刊》正式问世。周刊执行总编钟诚认为,当时中国尚无世界级周刊,而《中国新闻周刊》就是对标美国《Newsweek》创办的。

2000年前,《中国新闻周刊》采用一函三册进行装帧,到了2001年1月,《中国新闻周刊》由双周刊改为周刊,为降低印制成本,一函三册改为一册形式。

休刊复刊

2001年,《中国新闻周刊》由于拖欠大笔印刷费而不能正常上市。其主办单位中国新闻社向印刷厂做经济担保,以保证杂志连续出版。2001年8月下旬,中国新闻社与新世纪成功集团再度签署合同,但由于投资方资金出现问题,《中国新闻周刊》难以为继。2001年11月,中国新闻社决定休刊整顿,并与新世纪成功集团解除合作。

2002年3月4日,《中国新闻周刊》复刊。其高层人士表示将延续“新锐、前瞻、深刻、权威”的办刊风格,避免流俗,适当增加财经内容,努力办成中国第一流的、权威性的、指标性的刊物。

发展与转型

《中国新闻周刊》原本作为《中国新闻》的周末版出现,由于新闻出版总署没有批准带“中国”二字刊名的权限,2001年1月起,《中国新闻周刊》封面上使用蓝色斜角遮住“中国”二字,2003年后杂志封面上没有“中国”二字。直至2004年8月,国务院国家新闻出版总署正式批准《中国新闻周刊》可以用“中国”二字,意味着杂志可以扛着国字号的牌子做中国新闻报道。

2007年5月26日,《中国新闻周刊》杂志社与“株式会社日中通信社”联合推出日文版《中国新闻周刊》,当时名为《月刊中国新闻》。这是首家在日本拥有正式刊号并通过主流发行渠道参与期刊市场竞争的中国时政刊物,其内容涵盖中国政治、经济、环境、能源、文化、教育、体育、社会及中日关系和国际等众多领域。

2009年,《中国新闻周刊》注册微博,成为第一批入驻新浪微博的账号,开启传统纸媒向新媒体转型之路。

2010年,中国新闻周刊网、中文杂志iPhone版客户端等新媒体产品面世,其内容均来源于母体杂志。同年,《中国新闻周刊》上线自己的App,成为国内最早一批独立开发新闻客户端的传统媒体,中国新闻周刊App的下载数据登上了苹果应用商城资讯类下载榜。此后两年,《中国新闻周刊》组建专门的团队全力运营新闻客户端。

2013年,《中国新闻周刊》开通官方微信公众号。由于今日头条等大批聚合类新闻信息客户端竞争激烈,《中国新闻周刊》放弃主攻App,把各大客户端作为分发平台,努力打造中国领先的社交媒体内容供应商。原有App的内容人员全部转移到微信端,凭借优质内容吸引大量粉丝,旗下微信矩阵还包括主打趣味知识和谈资的“壹读”、主打生活方式意见领袖的“有意思报告”、主打漫画IP的“哎呀我兔”。同年5月8日,中国新闻周刊网改版新装上线,主打轻时政、重财经、慢文化三大特色内容,还发布了新媒体品牌标识和虚拟形象代言人“信息管家”。

2013年6月25日,《中国新闻周刊》在英国推出英语月刊《中国报道》,这是中国同类杂志首次登陆英国。这份月刊是与英国富中传媒联合出版,旨在为英国和欧洲读者提供关于中国社会发展的鲜活故事、多方位描述以及权威分析,帮助西方社会进一步了解中国。

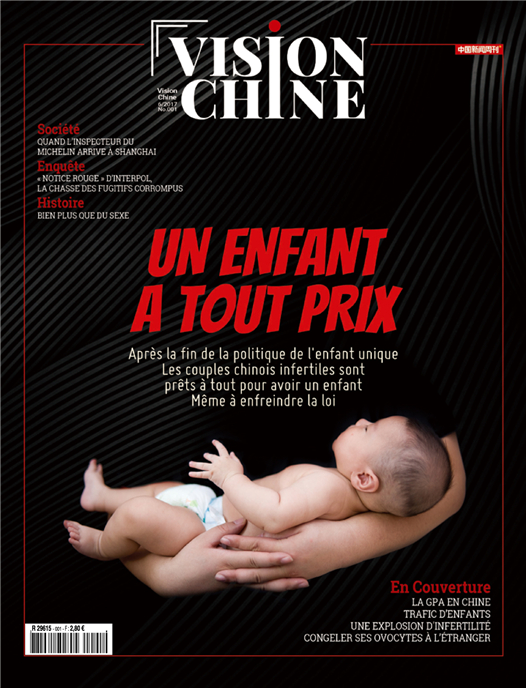

2017年5月29日,中国新闻社与法国KEIDOS MEDIA面向全球法语读者联合出版《中国新闻周刊》法语月刊《VISION CHINE》,其宗旨为及时报道重大事件,深入剖析社会热点,多角度全方位展示变革中的鲜活中国。

2017年6月,由中国新闻社主办的《中国新闻周刊(俄文版)》在俄罗斯出版发行。

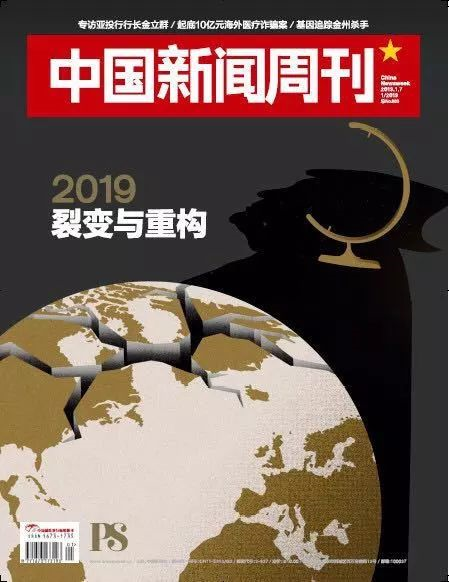

2019年1月,《中国新闻周刊》全新改版。本次改版着眼挖掘深度报道的价值,更注重原创报道的完整性、丰富性以及深度,注重人文气质和思想性的提升。在内容方面,进一步拓宽视野,兼顾更为国际化的报道风格与微观的中国社会。此外,版块栏目与视觉风格方面均进行了调整优化。

2020年,《中国新闻周刊》成立20周年,营收过亿,其中70%的利润来自新媒体。这背后是《中国新闻周刊》以内容为核心优势,尊重新媒体传播规律,不断创新的新媒体转型。

2020年12月21日,《中国新闻周刊》、英国富中传媒与联合国世界旅游组织缔结媒体伙伴关系,签署了三方“媒体合作谅解备忘录”。三方商定以签署媒体合作备忘录为契机,努力传播世界旅游业发展的先进经验,推动中国和世界,尤其是新兴经济体国家的旅游业发展,助力世界各国的旅游文化交流。

2023年6月5日,中国文物保护基金会与《中国新闻周刊》杂志社战略合作签约仪式在北京举行。

内容现状

采编方针

《中国新闻周刊》以“记录时代变迁、推动社会进步”为宗旨,以“影响有影响力的人”为目标,秉承“国际视野、中国立场、原创诉求、专业精神”原则,关注国家大事和社情民意,倡导公正、客观、中立,对海内外重大事件进行分析性深度报道。

定位:新闻、时政类周刊。

特色:信息管家 时事顾问 意见领袖。

宗旨:坚持“国际视野,中国立场,原创诉求,专业精神”。

风格:前瞻、深刻、权威、新锐 。独特视角、中立立场、开放型思维取向。既有新闻权威性,又富有知识和趣味性。宣扬中国精神,解读中国文化,具有世界影响力。

读者对象:居于社会主流的“影响力阶层”,主要读者包括中高级政府公务员、企事业中高层管理者以及关心中国进步与发展的智识阶层、中青年才俊等。

内容构成

依托中新社提供的丰富新闻资讯,《中国新闻周刊》主要摘选国内新闻,也涵盖了国外新闻,时效性强且丰富多元。其选题广泛,内容以新闻、时事、政治、经济、文化等为主,兼收科技、教育、医疗、环保、文化、体育、时尚娱乐领域等相关内容。主要有封面报道、时局栏目、商业栏目、特稿栏目、人物栏目、专题栏目以及新论、资讯、生活等栏目。其中“社会”“经济”“文化”等栏目主要关注现今的社会生活、经济生活和文化生活状况,“时事新动”“特别”报道及“国际”栏目侧重反映当前时事政治情势。在报道方式上,不仅有文字报道,也有漫画、图片、数据统计以及背景资料等,提高信息多样化的同时又增添了阅读趣味。

运营模式

《中国新闻周刊》是中国新闻社第一次以资本运营的方式开拓国内新闻市场的产物,从创刊起,管理团队就在探索新模式,拓展市场化的传播服务和运营发展之路。起初采用中国新闻社编辑刊物、新世纪成功集团负责刊物发行推广等业务的运营模式,但由于投资方资金链断裂,杂志社内部财务危机导致《中国新闻周刊》于2001年11月休刊。经过整顿后,《中国新闻周刊》杂志社组建中新凯悦广告公司负责经营杂志的发行和广告业务,中国新闻社领导担任公司经理,负责杂志日常管理,以保证采编、发行、广告的相对独立和协调统一,自此《中国新闻周刊》开始良性发展。

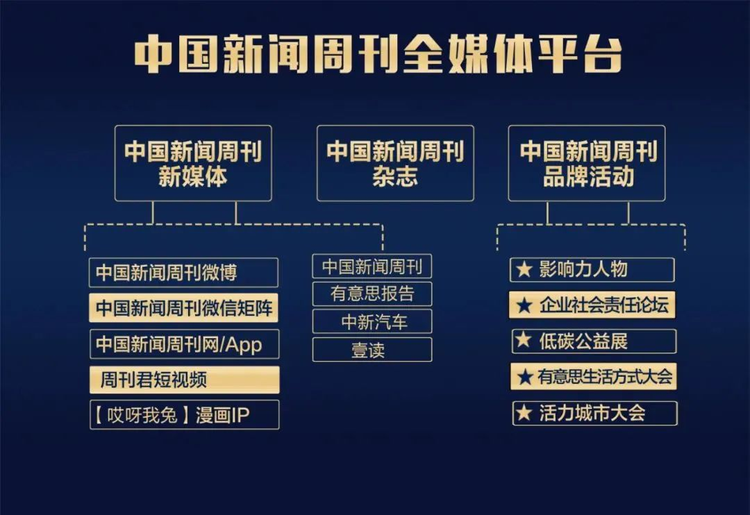

在20多年的发展历程中,周刊依托中新凯悦传媒集团(原北京中新凯悦广告有限公司)进行媒体运营,开拓广告、发行、战略发展和新媒体四个主要业务发展方向。形成了以国内中文版为主、面向国外为辅的国际时政刊物。此外,《中国新闻周刊》与时俱进,顺应时代的发展积极转型,目前形成了以实体期刊为主,兼顾“一网两微”、音视频IP、漫画IP等新运营模式为辅的融媒体矩阵。

代表性栏目

“封面报道”向来是《中国新闻周刊》打造的重头产品,其以“周”为单位进行采编,不仅有独家调查,也有精选资讯,通过对重大新闻事件进行全面深入解读,输出观点、产生共鸣、引导舆论。在内容上涵盖国计民生、社会现象等时事问题及历史题材,在海内外受到广泛关注。

如2000年1月《中国新闻周刊》第1期封面报道根据中国政府加大对贪污腐败的惩处力度这一时代背景,设计了“重拳砸桌”的封面,以表反腐败结案,为刊物关注社会进步和发展的时政特色奠定基调。此后又陆续推出“广西现象”“三十九岁现象”“黑道提速”“私企银弹”等以反腐为主题的封面报道,持续彰显时政周刊风范。同年第48期《国难当头》的封面报道在中国媒体界首次披露艾滋病村现状,不仅引起国内外媒体大量转载和社会各界人士广泛讨论,也促使卫生部加强对艾滋病的管理力度,被美国《新闻周刊》誉为“有国际影响的报道”。

2003年6月的封面报道深入剖析了因收容致死的孙志刚的死亡真相,指出“孙志刚之死,是人性之恶,更是制度缺失”,中新社政文部主任记者彭伟祥认为,媒体的合力使得国家对流动人口的管理得到进一步规范。

2004年5月,在“五四运动”85周年之际,《中国新闻周刊》推出封面报道《五四:为了超越的纪念》。同年8月22日是邓小平诞辰100周年,周刊推出封面报道《邓小平:我们时代的立宪者》,深入回顾解读邓小平“8·18”讲话。

2008年,《中国新闻周刊》连续推出四期汶川地震相关封面报道,展现出汶川地震面前中国社会各个阶层指挥、奋起的全民救灾总动员场景。

2015年,《中国新闻周刊》推出“开年展望”《更好2015:16家权威智库预测中国16领域》和“岁末预测”《机遇与变革:2016年中国经济形势分析与预测》,体现出周刊在时政大刊之路上的进一步探索。

人员结构

管理和一线采编人员职位(截至2023年9月) | 人员 |

出版人 | 陈陆军 |

社长 | 吕振亚 |

副社长兼总编辑 | 王晨波 |

常务副总编辑 | 周锐 |

助理总编辑 | 郑利文 |

社委 | 朱粒 |

副主编 | 韩永,蔡如鹏 |

时政部主任 | 徐天 |

经济部主任 | 闵杰 |

文化部主任 | 杨时旸 |

科教部主任 | 杜玮 |

国际部主任 | 徐方清 |

历史部主任 | 黄卫 |

评论部主任 | 王晓霞 |

主笔 | 刘向南,周群峰 |

高级记者 | 李明子,宋春丹,陈惟杉,霍思伊,李静,倪伟,曹然 |

资深记者 | 徐鹏远,杨智杰,彭丹妮,牛荷,王宇 |

记者 | 仇广宇,张馨予,郑立颖,陈佳琳,哈力克 |

编务 | 栾丽雪 |

视觉制作中心总监 | 吴尚文 |

视觉制作中心副总监 | 田昊,陈俊丹 |

视觉制作中心美术编辑 | 卫海啸,李慧,王对对 |

视觉制作中心图表编辑 | 程婷 |

视觉制作中心资深校对 | 刘安彭,胡强劲 |

新媒体中心主编 | 胡韵 |

新媒体中心副主编 | 陈燕妮 郑宇 |

新媒体中心微博部主任 | 黄昱曦 |

新媒体中心文化部主任 | 胡克非 |

新媒体中心品牌部总监 | 于丽娜 |

新媒体中心主笔 | 郭艺 |

研究中心区域研究部主任 | 孙晓波 |

运营总代理 | 中新凯悦传媒集团有限公司副总裁:郑利文,朱粒,朱全钢 |

策划创意中心总经理 | 马敏 |

策划创意中心策划部总监 | 王晓宇 |

策划创意中心会议部主任 | 张厦 |

策划创意中心设计总监 | 油水平 |

策划创意中心主笔 | 郭盼盼,郑明泽 |

运营中心总经理 | 袁春青 |

运营中心整合传播部总监 | 谭莉莎,温柏荣 |

运营中心整合传播部副总监 | 刘文静,谢慧 |

运营中心华南区总监 | 朱剑锐 |

运营中心华南区副总监 | 陈定坤 |

运营中心华东区总监 | 耿正 |

发行中心总经理 | 尹久 |

海外中心美国版总编辑 | 谭宏伟 |

海外中心美国版主编 | 李佳 |

海外中心英国版总编辑 | 陈时荣 |

海外中心日文版出版人 | 刘莉生 |

海外中心韩文版主编 | 管洪如 |

海外中心意大利文版出版人 | 胡兰波 |

海外中心南亚版发行人 | 王林 |

海外中心法文版发行人 | 黄进 |

海外中心俄文版出版人 | 吴昊 |

海外中心阿语版主编 | 马强 |

海外中心外文版联络专员 | 张韵 |

《中国慈善家》总编辑 | 刘婉媛 |

重要事件和争议

重大事件报道

2008年“毒奶粉”事件爆发,《中国新闻周刊》率先探寻事件起源,采用科技新闻的角度和调查新闻的手法,到中国最早的“三聚氰胺饲料”制贩地山东无棣进行实地采访,于第399期封面故事刊发《三聚氰胺前传》,追查罪魁祸首三聚氰胺的由来和历史,引起社会很大反响。

2009年,律师李庄因涉嫌唆使嫌疑人及证人伪造证据,令嫌疑人谎称被警方刑讯逼供,被检察院随后以诉讼代理人毁灭证据、伪造证据、妨害作证等罪名对其提起公诉。该案于2009年末2010年初进行了一审、二审,案件被媒体广泛报道而备受关注。2011年4月,法院进行了李庄遗漏罪行的审理。此案件为中国法治史上的重要节点,《中国新闻周刊》派出记者旁听庭审并推出封面文章《李庄案:庭审直击》,着重报道并记录了这一事件。

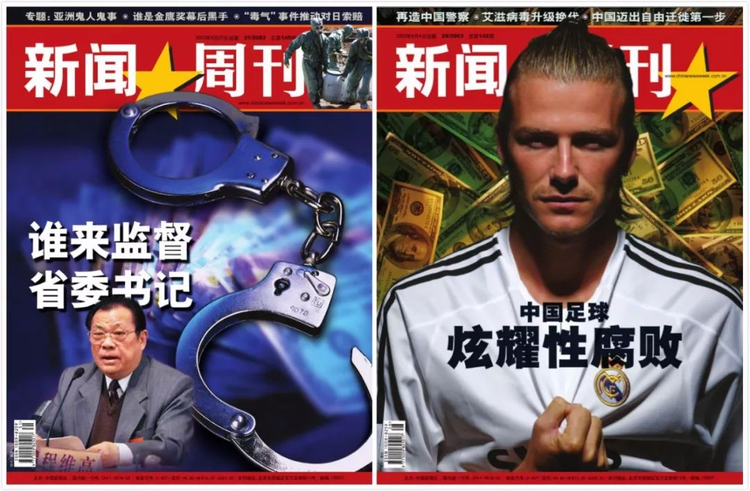

此外,《中国新闻周刊》还以全新的观察视角报道了“39岁现象”“广西现象”“谁来监督省委书记”“中国足球炫耀性腐败”等备受关注的社会事件。

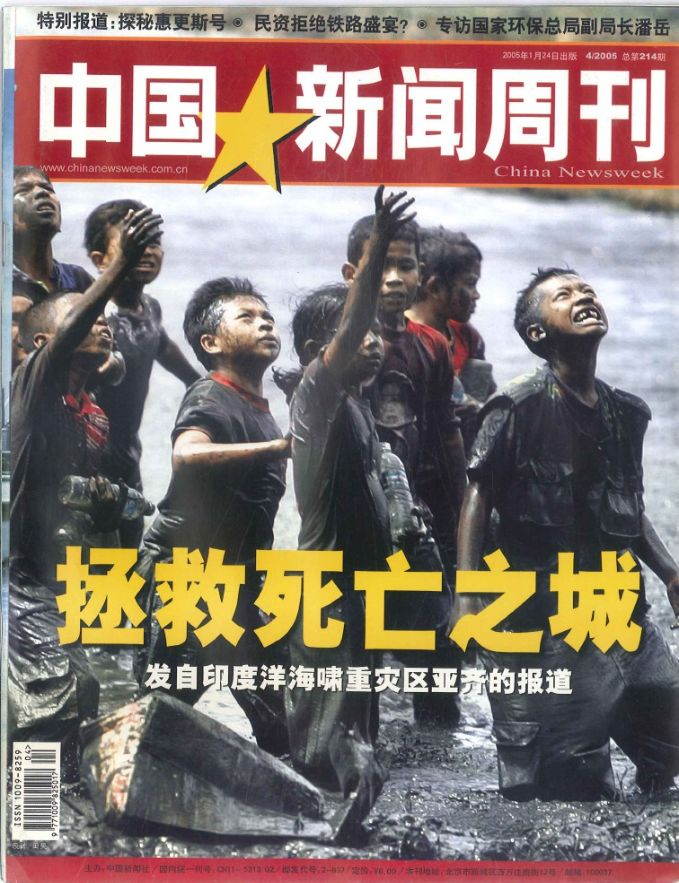

《中国新闻周刊》还面向全球报道了许多重要新闻。2005年,《中国新闻周刊》派出采访团赴斯里兰卡和印度尼西亚,实地报道印度洋海啸,采写的《拯救死亡之城》封面故事在“中国海啸报道媒体研讨会”上被评为“最好”的报道之一。2010年“海地地震”,《中国新闻周刊》推出封面文章《海地呼救》,不仅还原救灾现场,还延伸报道了“8名维和警察的回家路”、“寻找海地的中国人”及“海地人在中国”,展现国际胸怀和中国立场。

主要品牌活动

《中国新闻周刊》创建了多项品牌活动,主要包括“影响中国”(年度影响力人物荣誉盛典)、“责任中国”(中国·企业企业社会责任论坛)、“低碳中国”(“绿色发 展·低碳生活”公益展系列活动)、“有意思生活方式大会”以及“活力城市大会”。其中从2009年开始每年连续举办的年度影响力人物荣誉盛典广为人知,该活动初衷是“中国新闻周刊决定用一份推崇理性价值的榜单,来致敬那些有影响力的人”,榜单人物来自各行各业,是引领时代浪潮的中坚力量。

“金庸去世”误传事件

2010年9月6日晚8时许,新闻微博上有人发文称“金庸去世”。《中国新闻周刊》新媒体编辑邓丽虹看到消息后,在未核实真假的情况下,用“中国新闻周刊”的新浪微博官方账号,并以周刊的名义发了类似内容的微博,并未注明转发。许多网友误以为真,纷纷转发此内容。不久“金庸去世”被证实是假消息,当天深夜《中国新闻周刊》副总编辑、新媒体总编辑刘新宇在新浪微博上承认“编辑未作任何核实草率转发。这暴露了该编辑缺乏应有的新闻素养,也暴露了我们管理上的漏洞”。次日,刘新宇和邓丽虹均辞职。

荣誉和奖励

2013年和2018年,《中国新闻周刊》两次荣获 “中国出版政府奖”之“期刊奖”。

2016年,《中国新闻周刊》获中国杂志2015移动传播百强榜第三名。

2017年,《中国新闻周刊》获国家新闻出版广电总局“百强社科期刊”称号,入选全国报刊“媒体融合创新30家”优秀案例,获新浪微博2017“最具影响力媒体”,获网易新闻2017“时政领域年度态度风云作者”,入选凤凰新闻&一点资讯2017“年度深度报道榜”,获新浪看点“年度影响力机构”,获新榜2017“年度融合新媒体”大奖;旗下“有意思视频”获经济观察报·新橙奖2017“年度最佳深度话题短视频”奖、2017中国短视频大会暨金絮奖“最佳社会关注”奖。

2019年,《中国新闻周刊》获海外数字阅读影响力期刊第二名。

2023年,《中国新闻周刊》入列“2022年度中国邮政发行百强榜”。

其他媒体形式

《中国新闻周刊》目前拥有期刊、网站、微博、微信、视频、漫画、图 文、音频,以及动漫短剧等多种形式的融媒体矩阵。

《中国新闻周刊》其他媒体形式名称 | 简介 |

中国新闻周刊网 | 拥有一类新闻信息服务许可证的中央新闻单位网站,现有封面、时政、社会、经济、国际、调查等多个频道 |

中国新闻周刊微博 | 定位为信息管家、时事顾问、意见领袖,被广大用户亲切称为“周刊君”。现有粉丝6000万+,发布微博逾19万条。周刊君是微博平台上“早安体”开创者,在年底各大榜单上杂志微博榜居领先位置 |

中国新闻周刊官方微信 | ID:chinanewsweekly 现有粉丝500万+,内容有趣、有聊、有料,追寻真相,守望时代,影响有影响力的人。日均阅读量超百万,平均每天都有阅读10万+的稿件诞生,在杂志微信传播榜单名列前茅 |

有意思报告 | ID:youyisi_cn 现有粉丝200万+,为年轻人群提供真实、新鲜、有趣的消费及商业洞察。单篇文章阅读最高达100万,多次荣获最受欢迎的“生活方式新媒体” |

中新汽车 | ID:CNWAUTO 现有粉丝60万+,由资深汽车采编团队带来的有趣味、有情义、有思想、有深度的汽车新闻与信息,在行业公众号中位居前列。依托周刊君资源,打造了线下“汽车影响力论坛” |

壹读 | ID:yiduiread 现有粉丝200万+,致力于用轻幽默、有情趣的方式,和用户一起涨姿势。壹读君话题制造能力强,用户质量高、活跃度强,是当下社交传播的领军者 |

哎呀我兔 | ID:aiyawotu 现有粉丝50万+,中国新闻周刊动漫IP,粉丝粘性强。作为IP主角,四只拟人化的兔子是一家公司的同事,擅长语不惊人死不休。目前已经有多条内容成为现象级爆款 |

中国慈善家杂志 | ID:cnscsj 现有粉丝25万+,立足中国,关注全球慈善公益及社会议题,提供专业、理性兼具深度与温度的报道和分析 |

周刊君短视频 | 主打高品质短视频,内容涵盖一手动态新闻现场、时事新闻评论、专家热点解读等,已产出数千条原创视频。 现已入驻各大视频网站、短视频平台,截至2023年5月,抖音700万+粉丝,快手100万+粉丝,B站20万+粉丝,微信视频号10万粉丝。 其中抖音平台发布近5000条视频,累计播放量20亿,单条平均播放量200万,累计点赞量7000万 |

有意思报告 | 为年轻人群提供真实、新鲜、有趣的消费及商业洞察。微信公众号现有粉丝200万,内容有多篇爆款,主张有数据、有洞察、有故事 |

哎呀我兔动漫IP | “哎呀我兔”是集内容、创意、商业于一体的动漫IP,定位“槽点挖掘机、金句制造机”。主角是四只拟人化的兔子,他们个性鲜明,擅长语出惊人。 自2017年创办,已发布漫画超过两百期、动漫短视频近百集。已推出表情包、笔记本、玩偶、T恤、帆布袋、手机壳、图书等多种衍生品 |

影响

《中国新闻周刊》坚持推出新锐深度报道,逐步在新闻时政类刊物中脱颖而出,并获得中宣部、出版总署领导的肯定。被新闻宣传主管部门认为是 “扛大旗的媒体”,是目前能够达到中央高层的市场化运作的新闻期刊,能进入中国人大、政协两会会场。《中国新闻周刊》是中央网信办发布可供转载新闻的中央新闻单位之一,2020年疫情报道期间,根据国家信息中心调研报告,公众印象深刻的疫情信息来源于中央媒体,中国新闻周刊与人民日报、新华社、中央广播电视总台一起排名前四。除了中文版外,《中国新闻周刊》还以英、日、韩、意、法、俄和阿拉伯语等七种语言九个版本发行海外,真正做到了全球发行,直接面向国外读者传递中国声音,讲好中国故事,成为中国“国家文化出口重点企业”。据悉,美国华文报纸《世界日报》曾每期选登《中国新闻周刊》的深度报道文章。

评价

《传媒》记者杨春兰:“《中国新闻周刊》从创刊之日起,就以推动中国社会进步为己任,它从不同的视角,以不同的方式在履行着这个职责。其所报道的一幕一幕都记载着中国社会的进步历程,所承载责任和使命也因此熠熠生辉。”

曾任香港《亚洲周刊》驻莫斯科特约记者孙越评价说:“《中国新闻周刊》才是严格意义上的新闻周刊。”

中国社会科学院新闻传播法制研究中心主任张西明称:“我认为《中国新闻周刊》的新闻性是这几家周刊中最强的。”

中国新闻社海南分社社长杨旭:“作为新闻时政期刊领域的一份有影响力刊物,《中国新闻周刊》在媒体融合发展策略实施上迈出了很大步伐。无论是在期刊数字化的业态创新,还是产品形态创新上,都探索出了弥足珍贵的经验。与此同时,推进媒体融合转型的制度保障,也显示了期刊融合发展策略实施的系统性。”