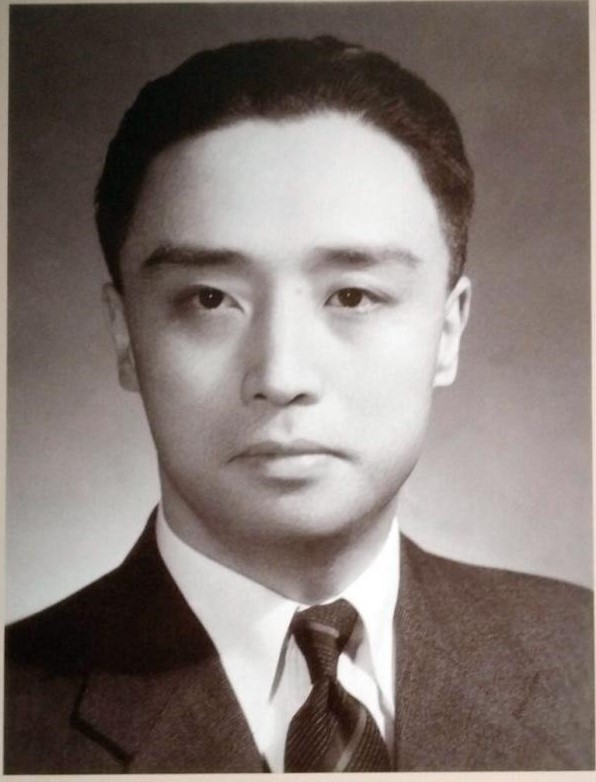

李少春(1919年11月4日-1975年9月21日),名宝琳,祖籍河北省霸州市,出生于上海,戏坛尊称其为“李神仙”,中国著名京剧文武老生表演艺术家,中国共产党党员,曾当选为中国人民政治协商会议第四届全国委员会委员,中华全国戏剧工作者协会全国委员会委员,中国戏剧家协会理事,中华全国戏曲改进会筹备委员会常务委员会委员,天津市文联分会筹备委员,中国京剧团一团团长。

本页面主要目录有关于李少春的:人物关系、人物生平、主要作品、表演特点、人物关系、荣誉奖项、人物评价、人物纪念、轶事典故、社会活动等介绍

李少春(1919年11月4日-1975年9月21日),名宝琳,祖籍河北省霸州市,出生于上海,戏坛尊称其为“李神仙”,中国著名京剧文武老生表演艺术家,中国共产党党员,曾当选为中国人民政治协商会议第四届全国委员会委员,中华全国戏剧工作者协会全国委员会委员,中国戏剧家协会理事,中华全国戏曲改进会筹备委员会常务委员会委员,天津市文联分会筹备委员,中国京剧团一团团长。

本页面主要目录有关于李少春的:人物关系、人物生平、主要作品、表演特点、人物关系、荣誉奖项、人物评价、人物纪念、轶事典故、社会活动等介绍

李宝琳

1919年11月4日

1975年9月21日

中国北京

汉族

《战太平》《百战兴中唐》《野猪林》《白毛女》

李少春

李二田

男

京剧演员

中华人民共和国

上海李梅路67弄

河北霸县

56岁

李桂春

王金茹

王次君

侯玉兰

李宝琛,李幼春,李新春,李宝禄

李宝芬,李纫秋,李美玲,李宝荣,李宝琴

李浩天,李洪生,李洪林,李宝春

李洪玲,李立(李红)

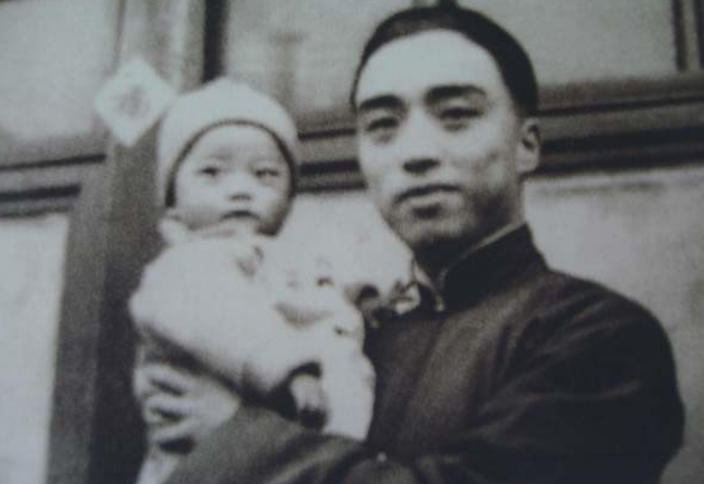

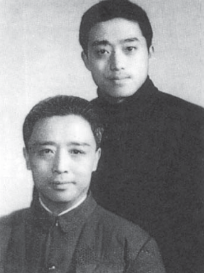

1919年,李少春出生于上海,在父亲的训练下刻苦练功。1929年,演出《岳母刺字》首次登台。抗日战争爆发后,李少春到北京演出,同时拜丁永利及余叔岩为师。1940年后,李少春主要在上海演出,1948年前后回到北平,改编了《野猪林》。20世纪50至60年代,李少春先后参与了《白毛女》《满江红》《红灯记》等剧目的改编创作。1964年《红灯记》首演时李少春声带出了问题,就此辞别舞台。“文化大革命”开始后李少春被公开批斗数次,1970年被平反,之后被派往中央五七艺术大学戏曲学校教戏,这一时期李少春先后罹患心肌梗死和脑震荡,最终转化为脑血栓,1975年在北京逝世,享年56岁。

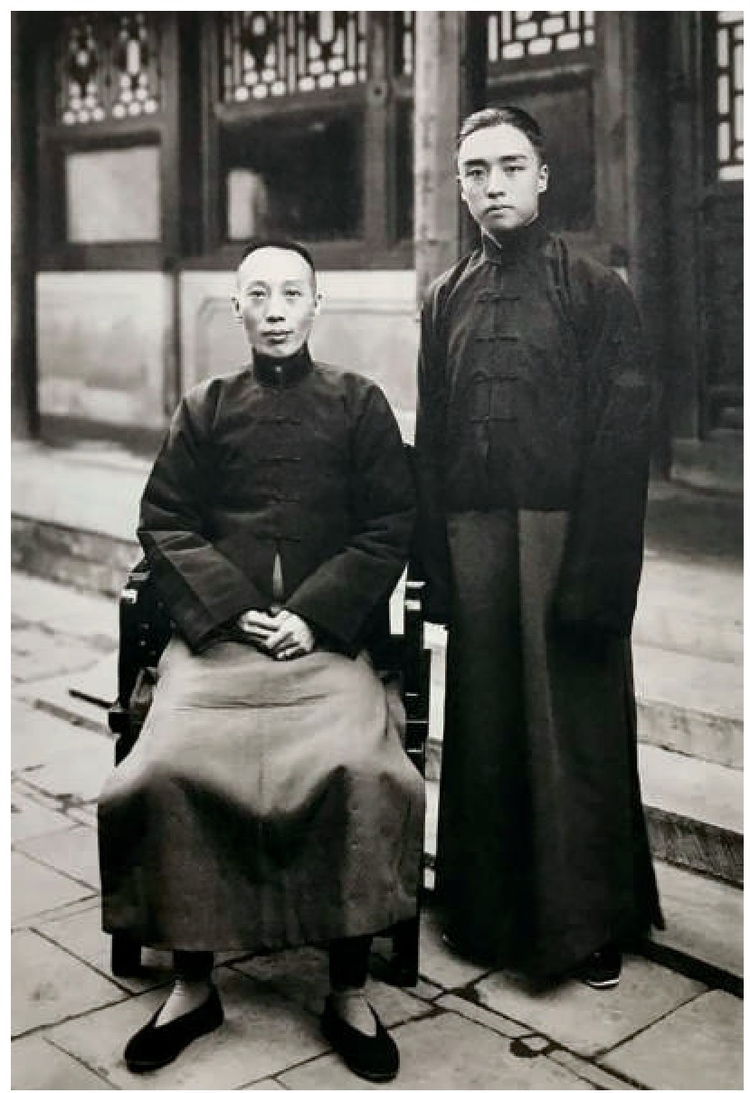

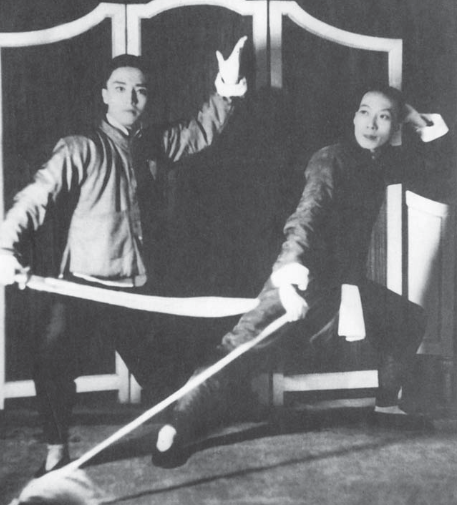

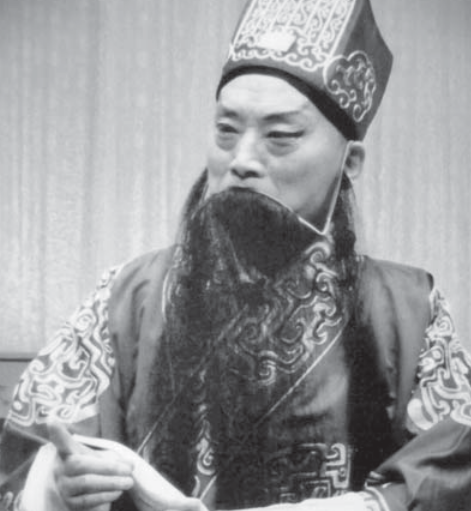

李少春之父是京剧表演艺术家李桂春,他还拜了著名京剧表演艺术家余叔岩、丁永利、张伯驹、盖叫天、周信芳为师,主演文武老生,被称为“文武全才”,其唱腔虽学自余派(余叔岩),但与余派并不完全相似,既有余派的挺拔浑厚,又蕴含着清醇圆润,柔中见刚。李少春还擅长根据所演人物的特质创作唱腔,从生活经历出发,以传统唱段为依照,进行拆分、选择和创新,比如在表演《响马传》时,李少春就用一套二黄导板、碰板、原板,把老戏《洗浮山》里的表演技巧巧妙地化用进来。李少春一生主演的剧目众多,其代表作主要有《战太平》《百战兴中唐》《野猪林》《白毛女》等。李少春正式收入门下的弟子有卢英麟、叶蓬、马少良三人,其子李浩天、李宝春也继承他的衣钵走上了京剧表演之路。

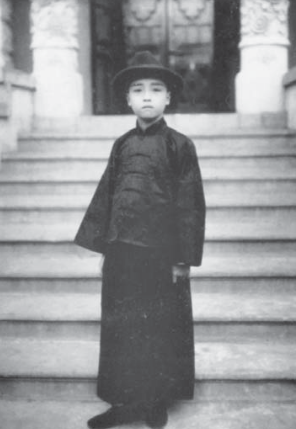

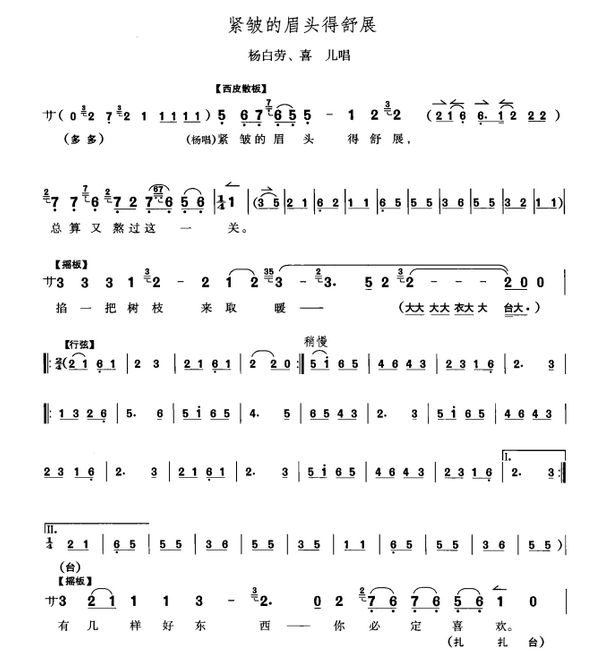

李少春幼居上海,5岁进入上海齐鲁公学读书,因身体虚弱,只读了一年便辍学了。7、8岁时,父亲李桂春聘请了武功老师沈延臣在家教导他和弟弟幼春,从早到晚练腿功、练把子功、吊嗓子、学戏、学文化课,后来父亲又为他请来陈福寿、产保福教老生戏,请贾得宝来教武生戏,老师们夸奖李少春刻苦用功,学习很好。10岁时,李桂春为他和幼春聘请了名武生杨瑞亭教《石秀探庄》,请霍春祥教《林冲夜奔》,请胡月山教《蜈蚣岭》,课程安排十分紧凑,除了吃饭喝水以外李少春几乎没有休息时间,更不能出门去玩,家规比戏班里的规矩还要严格。也是10岁这一年,李少春出演父亲主演的《岳母刺字》,饰演娃娃生岳云,首次登台。首登戏台亮过相后,父亲的朋友们都夸赞他有天分,表演得很不错,之后父亲又从北京请来朱佩芝教导李少春文戏,李少春也要求父亲带自己登台积累表演经验,每次都能获得观众和同行的一致赞许。

1931年之前李少春随家人居于上海,1831年之后李家回到了天津,李桂春聘请了专教余(余叔岩)派戏的陈秀华和专教杨派(杨小楼)戏的丁永利来教导李少春,鼓励儿子做“文武全才”的角儿。1932年,李少春在天津北洋戏院与春和戏院试演了《安天会》《打渔杀家》等剧目,效果不错。1933年,为了积累表演经验,他和陈秀华、沈延臣两位老师离开天津,一路到济南、青岛、汉口、南京、无锡、上海等地演出,通过实践巩固理论知识。

1934年15岁时,李少春正在上海,恰逢梅兰芳来沪演出,因临时缺人,经人介绍找到李少春演了一出小武戏垫场,因为欣赏李少春加上两人投缘,梅兰芳与李少春合演了一出《四郎探母》。1935年,李少春随父离沪,旅行巡演,1936年先后在天津和上海演出。

1937年抗日战争爆发后,李桂春携一家人从上海回到了天津。回津后,中国大戏院经理孟少臣与李桂春协商邀请李少春在中国大戏院演出“四天五场”,演出了《击鼓骂曹》《打渔杀家》《水帘洞》等剧目。起初上座率并不高——毕竟李少春是一个新角儿,但随着观众们的交口称赞,后来几乎场场爆满。北京新新大戏院的经理在台下看过演出后,邀请李少春到北京去表演,于是李桂春组建了以李少春为中心的“群庆社”,陪同李少春前往北京。梨园向来重视师徒传承的名分,因此到京后,李少春正式拜了教导自己多年的丁永利为师,同时,经过多方关系协调,已经退隐在家的余叔岩在看过李少春的几出戏后终于答应收他为徒,1938年10月19日在北京举办了拜师典礼,李少春于是一下子有了两个师父。

李少春拜余叔岩为师后,余叔岩与其约法三章:不能再在同一晚上连演两出文武戏,艺术不是什锦拼盘更不是大甩卖,需要保持纯粹性与神秘性。余叔岩根据李少春的情况因材施教制定课表,教授了八出武戏。学过一段时间,也经受了实践表演的考验之后,余叔岩将李少春视作余派传承人,将余家祖传的拿手好戏《定军山》尽数教给了李少春。然而这种师徒相得的关系很快迎来了挑战。余叔岩希望李少春最好先暂停演出,趁着年轻多学多练,未经自己许可的剧目不准擅自表演,但为了维持生计,李少春不得不打着“余派传人”“余叔岩亲授”的招牌上台表演,甚至演了几出余叔岩明令禁止的猴儿戏,师徒二人的关系就此产生了裂痕,后来更是愈加疏远。各大媒体因为师徒二人的嫌隙一再唱衰“李少春完了”,推测李少春在北京的戏路也许将止步于此。

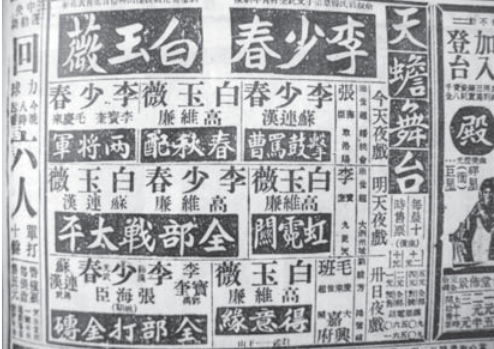

尽管媒体界并不看好李少春的发展前景,李少春的表演却仍然场场爆满。1939年李少春到哈尔滨演出,与同样擅演猴儿戏的姐夫李万春形成打擂对峙之势。1940年,李少春应上海天蟾舞台的邀请又回到了上海演出,同样大受欢迎,还结识了后来的二夫人——正工青衣侯玉兰,二人合作了一出《四郎探母》,就此结下情缘。从1940年起至1945年,李少春的演出大部分在上海进行,在上海受到热烈追捧。

1943年,李少春在沪演出时,从1月12日到6月21日演出长达半年,如梅兰芳、程砚秋这类名伶在上海演出的时间最长也不超过40天,李少春这次演出打破了传统折子戏连续演出时间最长的纪录,足见上海观众对李少春的喜爱和欢迎。

日本侵华战争期间,中国戏坛陷入沉寂,1945年日本宣布投降之后终于又活跃起来。李少春响应抗战胜利的时事排演了《文天祥》剧目,慷慨激昂,大受欢迎,后来由于国民党审查不过的缘故仅上演两场便被禁止了。1946年,上海天蟾舞台邀请了袁世海、张云溪、张春华、陈永玲、胡少安、李少春、李世芳、叶盛兰、叶盛章、叶盛长表演,号称“十大头牌”。1946年8月,李少春在上海演出《百战兴中唐》,前饰雷海青,中饰南霁云,后饰郭子仪,连演五天。1947年1月,李少春与程砚秋合作在天蟾舞台再演《百战兴中唐》不少本冲程砚秋而来的观众都被李少春吸引,李少春也由此名声进一步远扬。

1947年在沪演出结束后,李少春应朋友李丽华邀请前往台湾调查了京剧市场情况。1948年自台北返沪后,李少春萌生了改编京剧《野猪林》的想法,他先是求助翁偶虹加入改编,但翁偶虹积极鼓励李少春亲自改编,于是他请教了郝寿臣(曾在《野猪林》中饰演鲁智深),在郝寿臣的指导下,李少春融合了余派(余叔岩)、谭派(谭鑫培)、麒派(周信芳)等各派长处,比如用余派唱法唱麒腔,并加入了太极剑等表演形式,又得到了翁偶虹的修改,历经半年终于编写完成。1948年9月28日《野猪林》在北平长安戏院首次公演,大获成功,一演而红。1949年1月31日北平解放之后,《野猪林》继续在京演出。

1949年7月3日,李少春主导的起社为在北平召开的中华全国文学艺术工作者代表大会演出《野猪林》,作为京剧示范代表作,受到热烈欢迎,会后,李少春当选为中华全国戏剧工作者协会全国委员会委员。9月17日,起社剧团进中南海为毛泽东等中央领导人表演《野猪林》,10月上海解放后,应上海文化部门的邀请,起社剧团又前往天蟾舞台表演《野猪林》。直到1957年,《野猪林》共三次进入中南海演出,1962年《野猪林》被电影化。

1950年6月1日,在中央文化部的倡导下,起社与叶盛章领衔的金昇社合并为新中国实验京剧团,不久后转为中国戏曲研究院京剧实验工作三团。1952年,李少春参演京剧《宋景诗》,反响一般。中华人民共和国成立后,李少春不仅在国内表演众多,声誉崇高,也多次随中国代表团出访其他国家进行表演,国际名声也十分显赫,在李少春的所有表演剧目中,《闹天宫》《三岔口》《野猪林》等剧目最受欢迎,包括李少春在内的京剧艺术家们常被当地民众称为“和平使者”。

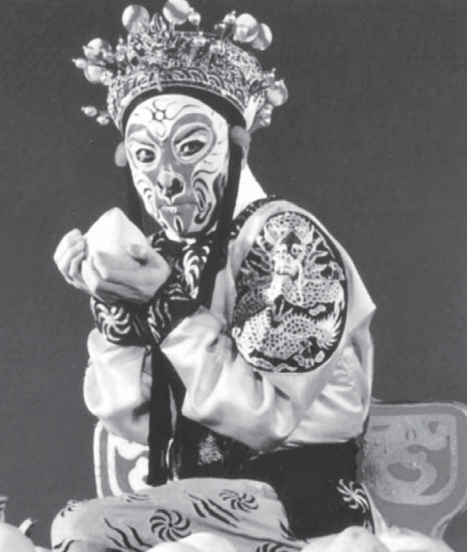

1953年,李少春以京剧队队长的身份随中国青年代表团参加在罗马尼亚举行的第四届世界青年与学生和平友谊联欢节,他以《闹天宫》和《雁荡山》等剧目参加了国际比赛,最终京剧队获得了集体一等奖。1954年11月,李少春随中国文化代表团访问印度、缅甸,印度总理尼赫鲁先前曾在北京观看过李少春的演出,因此他看见李少春后便高兴地说:“印度人民有机会看见中国猴王了”,李少春演了一出《闹天宫》,受到了印度人民的极大欢迎,同时李少春还获得了缅甸总理吴努所赠的金质奖章。

1955年中国京剧院成立,李少春被任命为中国京剧院第一团团长。1956年5月30日,以梅兰芳为首的中国访日京剧代表团在东京歌舞伎座举行了隆重的开幕式和首场演出,梅兰芳演出了《贵妃醉酒》,李少春与谷春章合演了《三岔口》,在东京掀起了“京剧热”,戏票被抢购一空,票价翻了五倍。7月,李少春随中国艺术团出访南美,先后访问了智利、乌拉圭、巴西、阿根廷四国,所到之处喝彩不断,那里的人们将京剧称为“全能的戏剧”,为了答谢阿根廷人民对艺术团的热情,李少春将自己演出《闹天宫》中美猴王的一双戏靴赠与了哥伦剧院。

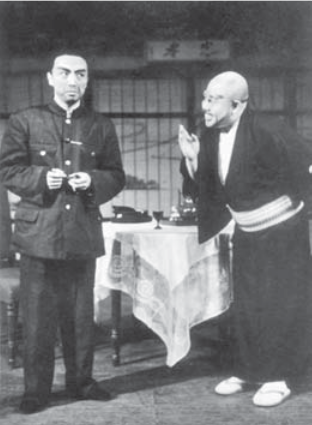

1956至1957年期间,李少春就京剧语言规范化问题先后发表了《京剧界应以实际行动来拥护汉语规范化》《京剧和京音》及《京剧字韵不能逐步采用北京语音吗?》三篇文章,并且自己首先在京剧表演中实践唱念声韵改革。1958年3月,《白毛女》在首都人民剧场首演,李少春在其中饰演杨白劳,他多方学艺,仔细观察生活中年老之人的状貌,最终成功塑造了这一角色,这出戏从开始改编到正式演出只用了11天,正体现了“大跃进”时代的时代精神,周恩来总理看完后十分高兴,上台与演员们一一握手。

之后,李少春又与侯玉兰合演了《探府记》,饰演寇准,并出演了《响马传》。1958年底,李少春加入了中国共产党。1959年,李少春先后出演了《赤壁之战》《穆桂英挂帅》和《灞陵桥》,发表文章《不平凡的十年》。

1960年,李少春随中国艺术团赴拉丁美洲和北美洲访问演出,七个多月回京后正逢《满江红》排演,李少春决定亲自投入这出戏的创作,借鉴其他剧目后重塑了岳飞的英雄形象,发表文章《“堂堂胆气,耿耿丹心”——谈<满江红>中的岳飞形象的创造》。1961年身为中国京剧院首席主演的李少春拜盖叫天、周信芳为师,学到了不少表演技巧,并发表文章《学习师门艺术,继承优秀传统》《新——关于表演问题的通信》《学习盖派艺术的一些感受》。

1962年,李少春主演了电影《野猪林》(后改名为《林冲雪夜歼仇记》),并出演《战渭南》(因故未公演),发表文章发表文章《从“不是这里的事”说起》《谈京剧现代戏表演的几个问题——兼评<八一风景>演出的成就势》。1963年收到江青布置的改编《红灯记》任务,中国京剧院成立了阵容强大的改编剧组,翁偶虹任编剧,阿甲任总导演,李少春主演李玉和,在改编过程中李少春担任了李玉和的唱腔设计工作。

1963年,李少春参与了《红灯记》的改编,改编过程中,江青多次前来指导,对李少春和阿甲的改编多有不满,李少春直言不讳地道出了自己的意见,江青知道后在心里给李少春记下了一笔。1964年7月《红灯记》首演,李少春本就问题频发的声带又再次“罢工”,江青于是说道“李少春同志,你休息吧”,就此,身为中国京剧院一团团长的李少春被剥夺了上台表演的机会,直到十年后身死,李少春再没上台演过戏。

1966年,“文化大革命”开始,李少春被通知到社会主义学院学习,一个月后又被红卫兵押解回家抄家,之后又经历了几次公开批斗,一直念着上台表演的李少春被派往中央五七艺术大学戏曲学校教戏,这时他的身体已经十分衰弱,先后患过心肌梗死和脑震荡,后来转为了脑血栓。

1975年9月21日,李少春于北京逝世,终年56岁。

李少春一生主演作品众多,下面只列出其重要主演作品。

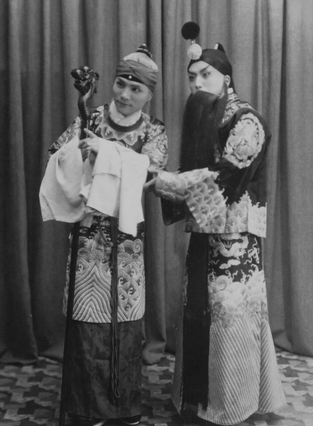

演出剧目 | 角色 | 演出剧照 | 行当 |

《林海雪原》 | 少剑波 | —— | 老生 |

《黄金台》 | 田单 | —— | 旧工老生 |

《白蛇传》 | 鹤童/许仙 | —— | 武生/大噪小生 |

《长坂坡》 | 赵云 | —— | 长靠老生 |

《两将军》 | 马超/张飞 | —— | 长靠/武净 |

《八大锤》 | 陆文虎 |

| 武小生 |

《二进宫》 | 杨波 | —— | 唱工老生 |

《武家坡》 | 薛平贵 | —— | |

《四郎探母》 | 杨延辉 |

| |

《闹天宫》 | 孙悟空 |

| 短打武生 |

《闹地府》 | 孙悟空 | —— | |

《十八罗汉斗悟空》 | 孙悟空 |

| |

《夜奔梁山》 | 林冲 |

| |

《水帘洞》 | 孙悟空 | —— | |

《霸王庄》 | 黄天霸 | —— | |

《打金枝》 | 郭子仪 | —— | 唱做并重 |

《三娘教子》 | 薛保 | —— | |

《赤壁之战》 | 鲁肃 |

| |

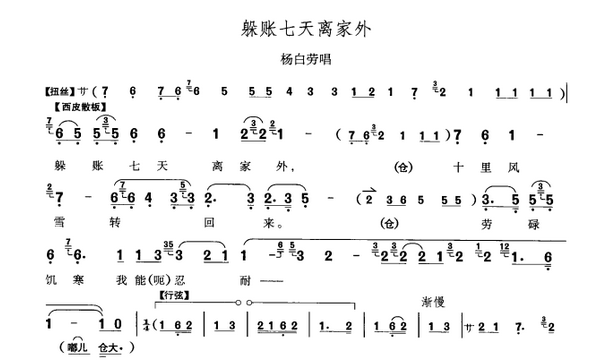

《白毛女》 | 杨白劳 |

| |

《红灯记》 | 李玉和 |

| |

《战长沙》 | 黄忠 | —— | 文武老生 |

《文天祥》 | 文天祥 |

| |

《战太平》 | 花云 |

| |

《打渔杀家》 | 萧恩 |

| |

《打金砖》 | 刘秀 |

| |

《响马传》 | 秦琼 |

| |

《百战兴中唐》 | 雷海青/南霁云/郭子仪 | —— | |

《野猪林》 | 林冲 |

| |

《满江红》 | 岳飞 |

|

李少春在其父李桂春的鼓励之下“文武并重”,既擅长老生戏也擅长武生戏,在老生戏中既能演文老生也能演武老生,在武生戏中既能演靠把老生也能演短打老生,除此之外,红生戏、猴儿戏他也十分精通。李少春演武戏时武功精湛,开打迅疾,演文戏时又身段优美,唱腔清醇,可谓文武皆宜。李少春的老生戏学自余叔岩,其唱腔不出余派范围,工架稳健严谨,其眼神戏也十分有韵味,能化无戏为有戏。李少春的武生戏学自杨派,干净利落,虽然时人评价其武生戏不及老生戏,例如有气息不稳、眼神不定等问题,但李少春作为文武全才的角儿在戏坛仍是十分少见的。

李少春的表演是南派家学和北派师承的融汇结合。李少春少时拜了余叔岩为师,壮年时又拜了周信芳为师,因此他的唱腔综合了这两个流派的特点,一方面富有余派韵味,讲究四声,另一方面又学习了麒派(周信芳)对人物形象细致逼真的刻画。李少春并不着重余派挺拔高昂、多用立音的特点,相反他着意于从圆润柔和、低回曲折中体现余派特色,柔中见刚、低中见峭,阿甲认为李少春是因为善用从余叔岩那里学来的搂音——在喉咙里发出的一种带气流微微振动的声音,含蓄味浓,有一种朦胧的美感——因而音色低沉带有一种韧性。李少春的武生念白具有杨派特点,有杨小楼的宏伟气势,顿挫时斩钉截铁,快速时如连珠滚盘,土气喷口弹性爆发。李少春将各个流派的长处结合起来,博采众长,形成了自己的特色。比如在表演《文天祥》时,李少春大多用余派风格唱念表演,但在“金殿怒斥贾似道”一段时,念白又借鉴了麒派特色,情绪慷慨激昂,更好地塑造了文天祥义正词严、不惧奸佞的形象。李少春的表演不仅传承了京剧的精华传统,同时还广泛借鉴吸收其他句中的长处,比如在表演《响马传》时,李少春一方面借鉴了余叔岩《洗浮山》的精华,另一方面也借鉴了河北梆子、蒲剧《秦琼观阵》的表演技巧。

中华人民共和国成立之后,李少春参与创作了一些现代戏,也改编了一些旧戏。在李少春所参与的改编工作中,他所演角色的唱腔几乎都是由他自己设计的,他将编唱腔称为“作曲”,从人物形象出发,力求贴合人物形象的同时能更好地表现人物的某种特质,因而具有生活气息,更具有独特性。李少春设计的唱腔并不一味因袭传统,而是从人物本身出发,结合新的生活内容,将京剧的传统唱腔分段拆散,分析特点,然后根据人物特质选择、组合唱腔,之后再在此基础上进行艺术加工,这样使得唱腔既保留了京剧的传统特点,又很好地刻画了新的人物。如在塑造《白毛女》中杨白劳这一角色时,李少春唱到“躲债七天”段落,为了表达人物的畏惧情绪,音调低沉,而唱到“紧皱的眉头舒展开”时,扩展音域,提高音区,音调上扬,一种发自内心的喜悦就自然地流露了出来。又如在《野猪林》中“风雪山神庙”唱段中,李少春采用麒派唱法演唱自己设计的曲调,因此既保留了麒派声韵又破除陈规实现了创新。

与李少春关系较亲近的人物列如下表。

姓名 | 关系 |

李桂春 | 父亲 |

王金茹 | 母亲 |

李宝琛 | 长兄 |

李幼春 | 大弟 |

王次君 | 发妻 |

侯玉兰 | 后妻 |

李浩天 | 长子 |

李宝春 | 四子 |

余叔岩 | 师父 |

丁永利 | |

张伯驹 | |

盖叫天 | |

周信芳 | |

马少良 | 徒弟 |

卢英麟 | |

叶蓬 | |

李小春 | 学生 |

谭元寿 | |

钱浩梁 | |

资华筠 | |

袁世海 | 搭档 |

石挥 | 好友 |

与李少春关系尤为重要的人物详细介绍如下。

艺名小达子,著名南派京剧演员,李少春是他的第二个儿子。李桂春于1885年9月5日(清光绪十一年)出生于直隶省霸县(河北省霸州市),幼时父亲去世,跟随寡母朱氏生活,后来朱氏外出谋生,李桂春辗转之下被寄养在本地一家卖豆腐的人家里,在日复一日的吆喝中练出了好嗓子,这也影响到了李少春对《红灯记》的设计——将磨刀人“磨剪子来抢菜刀”的吆喝声应用到唱腔中。1898年,李桂春加入了来家乡附近唱戏的“永胜和”戏班,主学老生,也兼学武生、花脸,正式起名为李桂春。1901年,李桂春正式登台演出,雅号“豆腐红”,艺名“小达子”。1911年,李桂春与京剧武生王玉奎的姐姐王金茹成婚,婚后留在天津,但由于他后来在上海发迹,极受欢迎,因此1919年在应上海大亨黄金荣邀请前往演出时举家搬迁至上海。李桂春文戏、武戏皆为上佳,老生、武生、花脸、彩旦均唱,从儿子李少春幼时就要求他也要做一个“文武全才”,并且要比自己唱得更好,李桂春拒绝将儿子送进专业戏校,认为在家里自学在思想上受到的束缚更少,才更能够博采众长。

李浩天是李少春长子,与发妻王次君所生,1942年生于北京,1952年进入北京市戏曲学校,1959年毕业后分配至北京实验京剧团,20世纪90年代曾任北京京剧院办公室主任等职,在中央电视台《戏剧栏目》《空中剧院》等栏目中担任导演、艺术总监。与其父亲一样兼学文武老生,擅长的剧目有《打金砖》《野猪林》《将相和》《闹天宫》等,主演的现代戏有《奇袭白虎团》《平原作战》,积极传播李派艺术。

李宝春乃李少春四子,与后妻侯玉兰所生,1950年生于北京,1960年进入北京市戏曲学校。李少春与其父李桂春都不希望乃至反对李家子孙再从事京剧表演,然而李宝春却从小立志要学戏进戏校。进入戏校后,李宝春主学老生,兼学武工,20世纪80年代初进入中国京剧团,1983年,获意大利北方戏剧学院荣誉博士,1986年到美国教戏,1987年与傅聪一同获得美国纽约林肯艺术中心颁发的“美国纽约林肯中心亚洲杰出艺人奖”,1997年李宝春任台北新剧团团长,港台歌星蔡依林、袁咏仪、张智霖等都曾向李宝春学过京剧。

侯玉兰是李少春的第一任女友,也是他的后妻。侯玉兰生于1920年,原名侯景兰,父亲侯月亭是一名京剧老生,常年在外跑码头。侯玉兰十四岁考入了中华戏曲专科学校,因为年龄较大不适于学戏,因此校长焦菊隐让她先当试读生,然而侯玉兰天资颇佳,两个月后便转为了正式学生,学正工青衣,将名字按照辈分改为了“玉兰”。侯玉兰酷爱程派(程砚秋)艺术,学习了《贺后骂殿》《鸳鸯冢》《碧玉簪》等程派剧目,并得到了程砚秋的亲自教授指导,后来和李玉茹、白玉薇、李玉芝并称“四块玉”。侯玉兰作风朴素,除却唱戏以外不参加各种交际,总是穿着蓝布旗袍,清高孤傲,因此被称为“布衣女郎”“布衫青衣”“女砚秋”“女侯爷”。1940年,侯玉兰第一次和李少春合作,二人演了出《四郎探母》,感情逐渐升温,心意相通,但在这时他收到了父亲自天津的来信,命他速速回家成亲。原来李桂春自退居天津之后参加各种娱乐活动,欠下了不少赌债,某一次向银号借钱时,银号经理提出自己的女儿王次君十分爱看李少春的戏,非李少春不嫁,要是两家能结为秦晋之好,之前的借款大可一笔勾销,于是李桂春答应了这门亲事。李少春向王次君说明了自己在上海演出时结识了侯玉兰,二人感情很好,王次君却表示只要能做李家的正房太太,之后的事她不在意,于是1942年三月初三两人在天津举办了隆重的婚礼。李少春的结婚对侯玉兰造成了严重的打击,后来在李少春的宽慰下二人秘密结婚,新房安置在北京,过起了秘密的同居生活,这之后侯玉兰便辞别了舞台,之后又和丈夫李少春合作了《四郎探母》《野猪林》《探府记》等剧目。

李万春是李少春姐姐李纫秋的丈夫,祖籍河北雄县,出生于哈尔滨,“文武全才”,尤以猴戏闻名。李少春在北京拜余叔岩为师初登舞台时,李万春已经大红大紫。李万春的师傅们都有李洪春、杨小楼、马连良,他还被杨小楼收做了干儿子,被余叔岩收做了义子。由于李少春初到北京时便表演了李万春的拿手好戏《两将军》,此后还演起了猴戏《水帘洞》等等,他认为李少春是在抢自己的饭碗,于是郎舅二人闹得颇不愉快。姐姐李纫秋回娘家哭诉却反而让父亲李桂春打定了主意,绝不离开北京回天津,此后两人的业务多有冲突。1939年,李少春与李万春同在哈尔滨演出,两个舞台相隔不远,两人竟然就这么打起了擂台,使得同行和观众们都看不过去了,纷纷出面说合,最后宴请二人,让二人在席上握手言和。后来因着两人都爱好打回力球,于是短暂地重归于好了,甚至合作了《群·借·华》《铁公鸡》等剧目,然而实际上二人仍然相看两厌,到1957年举行的“首都京剧界追击‘右派’分子李万春”大会上,李少春公开揭露批判李万春,二人的关系降到了冰点。此后,李少春也在“文革”中遭到了迫害,李万春却因为被下放反而保全了性命。

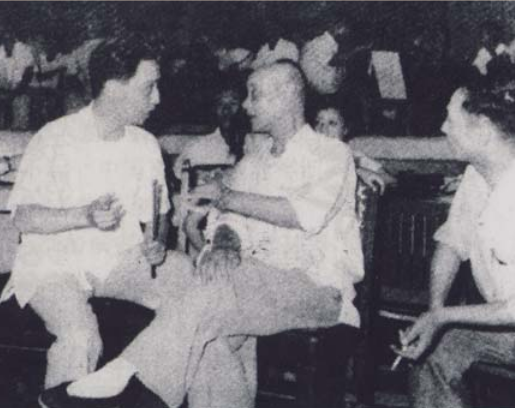

石挥是李少春好友,1914年生于天津杨柳青,一岁时举家迁往北京,他从小爱看电影爱听戏,因为家境困难未能完成学业,非演员专业出生却因主演《文天祥》一炮而红,后来主演《秋海棠》时为了塑造好秋海棠这一角色,自己细心揣摩之余还请教了黄桂秋、程砚秋、梅兰芳等大师,最终大获成功,轰动上海,好评如潮。李少春时被誉为京剧界的“神仙”,石挥则被誉为话剧界的“皇帝”,1941-1942年在沪演出期间李少春去观看了石挥主演的话剧《秋海棠》,感动落泪,于是对石挥十分钦佩,二人在20世纪40年代成为了莫逆之交,二人相交既谈生活也谈表演艺术,还合作过《黄鹤楼》等京剧《大马戏团》等话剧,对彼此的事业都做出了很大贡献,1947年石挥写下了《与李少春谈戏》一文。1957年,石挥被划成“右派”,遭到批判,后在上海身亡,享年42岁,1979年石挥被平反。

时间 | 比赛名称 | 剧目名 | 剧目所获奖项 | 演出角色 | 角色所获奖项 |

1952年10月 | 第一届全国戏曲会演 | 《宋景诗》 | 三等奖 | 宋景诗 | 演员表演奖 |

1952年10月 | 第一届全国戏曲会演 | 《将相和》 | 一等奖 | —— | —— |

1953年 | 第四届世界青年与学生和平友谊联欢节 | 《闹天宫》《雁荡山》 | 集体一等奖 | —— | —— |

李少春文戏学自余叔岩,武戏学宗杨小楼,被戏坛尊称为“李神仙”。周恩来曾问当时中国戏校校长萧长华什么时候才能再培养出李少春这样的人才。

李少春的弟子叶蓬评价他是京剧史上罕见的全方位人才,他在继承余叔岩、杨小楼两位京剧宗师的基础上有自己的追求,因此自己也成为了京剧史上的一代宗师,他“规规矩矩继承精华”,尊重传统的同时,也在不断化用传统,塑造了李派艺术,称得上是“前无古人,难有来者”。

刘海粟评价李少春及孟小冬“余叔岩醇厚自然,火候极好,如劲竹清佳,笔有飞白,淋漓中见高远。李少春得其秀中之豪,孟小冬获其淡薄中之丰腴。”

曹禺评价李少春“允文允武,男为李少春,女为关肃霜”,对李少春的“文武全才”给出了极高的评价。

1999年11月4日李少春诞辰80周年,中央文化部、中国戏剧家协会、中国京剧艺术基金会、中国戏曲学院和中国京剧院联合举办了纪念李少春的演出活动和研讨活动。

2002年电影《野猪林》拍摄40周年,中国传记文学学会副会长万伯翱组织了三位林冲扮演者和三位林娘子扮演者在北京共同演出了这一传世之作,以纪念李少春。

2005年,为纪念李少春逝世30周年,李少春四子李宝春带领台北新剧团回到北京,在长安大戏院演出了三场“新老戏”——《曹操与陈宫》《奇冤报》《义薄云天》,邀请了上海京剧院老、中、青年同行孙正阳、尚长荣、赵群等助演。

2006年初,河北省霸州市开始筹建李少春大剧院和李少春纪念馆,先后召开了数次研讨会,征询李少春后人、徒弟等的意见,并前往天津、上海、北京等李少春居住、生活过的城市考察,搜集了大量关于李少春的文字、音频、影像资料,在原文化活动中心的基础上建成了李少春大剧院,李少春大剧院与纪念馆于2006年11月4日李少春诞辰87周年正式剪彩揭牌,并将每年的11月4日定为霸州市艺术节。2008年1月,李少春纪念馆被批准为国家AAA级旅游景点。

李少春幼时只在上海读过两年书,成年后时常读书,从自己的表演经历出发勤加思索。在读《东周列国志》和《立马春秋》时他虚心向翁偶虹请教为什么伍子胥被称为“伍明府”,原来“伍明府”乃是“伍盟辅”之误,因为京剧中将“盟”读作“明”,故而有了这样的讹误。在天津演出时,李少春花了100块钱买了一部版本较好的《二十四史》,却发现少了《史记·廉颇蔺相如列传》这一本,他十分失望,寻觅了许久也没有找到这一本,翁偶虹也替他四处探问都没有这个版本,过了许久他才终于找到了这一本,原来他甫一买到这部书就抽出了这一本来看,当时正在演戏的后台,上场表演后服装师以为这本书是道具,于是将这本书收在了戏箱里,后来演《将相和》最后一场,蔺相如要持书上场,这才在戏箱里发现了这一本书。除了经典著作以外,李少春还经常阅读马克思、列宁和毛泽东的著作,提高自己的思辨能力和政治觉悟,于1958年底加入了中国共产党。

1947年9月上旬,李少春参加了在上海中国大戏院举行的“庆祝杜月笙60寿辰救济水灾平剧义演”,为期十天的演出时间里,梅兰芳演出了八场,李少春演出了四场,更有马连良、周信芳、杨宝森等名伶参与演出,筹得20多亿元。

抗战胜利之后在沪的“十大头牌”演出结束后,李少春参加了上海文化运动委员会在天蟾舞台举行的“全沪名伶盛大京剧会串”,后来得知这是一场庆祝蒋介石60诞辰以及为中正文化奖学金筹款的义务演出。

陈秀华,艺名小鑫培,名旦陈啸云之子,初学武生,后改学老生。

[b]“四天五场”是天津约角演戏的一种形式,从星期四到星期日,连演四个夜场,星期日加演日场,付四天包银。

[c]是当时“四小名旦”之首,是“四大名旦”之首梅兰芳的弟子,号称“小梅兰芳”。

[d]起社,是由李少春组织的,以李少春、杜近芳、袁世海为首的私营京剧团,代表作《野猪林》

[e]阿甲,原名符律衡,江苏常州人,1942年任延安平剧研究院主任副院长。

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。