简介

颅咽管瘤可发生于任何年龄,但儿童和老年人中最常见。症状包括视力逐渐变化、疲劳、排尿过多和头痛。颅咽管瘤患儿可能生长缓慢,个头可能小于预期。

患者可出现头痛、视力损害和由中枢性尿崩症导致的多饮多尿等症状,儿童可出现发育迟缓,成人可出现性功能障碍和下丘脑综合征(如体温调节紊乱、水电平衡紊乱)。典型的颅咽管瘤属于组织学上低级别肿瘤(WHOⅠ级),但由于肿瘤位于下丘脑-垂体区域,肿瘤和手术对该区域的损伤可导致患者不良的预后和结果。

流行病学

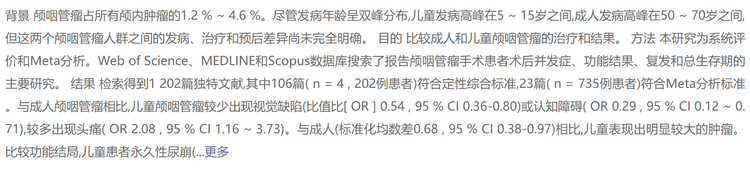

颅咽管瘤占所有颅内肿瘤的1.2%~4.6%,全球发病率为0.5~2.0/百万人年,30%~50%在童年或青春期发病。发病率没有性别的明显差异。颅咽管瘤在日本发生率更高,原因不明,每年每百万儿童中3.8%的儿童会新发颅咽管瘤。

在中国,尚无准确的流行病学调查结果,因同属东亚人,一般认为与日本流行病学结果相似。年龄分布呈双峰型,5~15岁的儿童和50~70岁的成年人发病率最高。

在儿童和青少年组中(低于18岁),颅咽管瘤是最常见的非神经上皮来源的颅内肿瘤,占这个年龄组的颅内肿瘤的5.6%~15%,占儿童鞍区肿瘤的54%,最常见的组织类型是伴有囊性变的造釉型颅咽管瘤。。

病因

造釉型

造釉型颅咽管瘤与体细胞CTNNB1基因(编码β链蛋白)突变相关。CTNNB1基因突变使β链蛋白稳定性升高,进一步激活WNT/β-链蛋白信号转导通路。

基于这种分子和组织水平的特点,CTNNB1基因突变被认为导致了造釉型颅咽管瘤发生。

乳头型

乳头型颅咽管瘤中常发生BRAFV600E基因突变,从而导致了MAPK通路的活化,促进肿瘤发生。

病理生理学

发病机制有关颅咽管瘤的组织发生,目前有两种学说比较普遍被人们接受。

先天性剩余学说:这是被人们比较广泛接受的组织发生学说。Erdheim最早观察到正常垂体的结节部有残存的鳞状上皮细胞,认为颅咽管瘤起源于这些残余的上皮细胞。在胚胎时期的第2周,原始的口腔顶向上突起形成一个深的盲袋,称为Rathke袋,随着进一步发育,Rathke袋的下方变窄而呈细管状,即称之为颅咽管或垂体管。在正常情况下,胚胎7~8周颅咽管即逐渐消失,在发育过程中常有上皮细胞小巢遗留,即成为颅咽管瘤的组织来源。

鳞状上皮化生学说:1955年Luse和Kernohan观察了1364例尸检的垂体腺,结果发现仅24%有鳞状上皮细胞巢,其出现率随年龄的增长而增高,20岁以下者鳞状上皮细胞巢出现率很低,因此,他们认为鳞状上皮细胞巢是垂体细胞化生的产物,而不是胚胎残留。另外,还有人观察到垂体腺细胞和鳞状上皮细胞的混合,并且见到二者之间有过度,这一发现也支持化生学说。

病理改变颅咽管瘤体积一般较大,肿瘤形态常呈球形、不规则形,或结节状扩张生长,无明显包膜,界限清楚,范围大小差异明显,大多为囊性多房状或部分囊性,少数为实质性,只含少数小囊腔。瘤体灰红色,囊液可为黄色、棕色、褐色或无色。如囊肿破裂,囊液溢出,可引起脑膜炎和蛛网膜炎。囊性者多位于鞍上,囊性部分常处于实质部的上方,囊壁表面光滑,厚薄不等,薄者可如半透明状,上有多处灰白色或黄褐色钙化点或钙化斑,并可骨化呈蛋壳样,囊内容为退变液化的上皮细胞碎屑(角蛋白样物),囊液呈机油状或金黄色液体,内含闪烁漂浮的胆固醇结晶,一般10~30ml,多者可达100ml以上。肿瘤实质部常位于后下方,呈结节状,内含钙化灶,有时致密坚硬,常与颅内重要血管、垂体柄、视路及第三脑室前部等粘连较紧并压迫上述结构。肿瘤亦可引起脑组织的胶质反应带形成假包膜,有时可呈乳头状突入丘脑下部,手术牵拉肿瘤时可能造成丘脑下部损伤。实质性肿瘤多位于鞍内或第三脑室内,体积较囊性者为小。

肿瘤组织形态可分为牙釉质型和鳞形乳头型两种。牙釉质型多见,主要发生于儿童。此型最外层为柱状上皮细胞,向中心逐渐移行为外层呈栅栏状,内层细胞排列疏松的星状细胞。瘤组织常有退行性变、角化及小囊肿,囊内脱落细胞吸收钙后形成很多散在钙化灶为颅咽管瘤的显著特征,几乎所有颅咽管瘤在镜下都可见到钙化灶,大多数病例在放射检查时可发现钙化灶。颅咽管瘤常伸出乳头状突起进入邻近脑组织(特别是下丘脑),使得肿瘤与这些脑组织紧密相连,故手术时常不易完全剥去。鳞形乳头型由分化良好的扁平上皮细胞组成,其中隔有丰富的纤维血管基质,细胞被膜自然裂开或由于病变裂开而形成突出的假乳头状,一般无釉质型的角化珠、钙化、炎性反应及胆固醇沉积,此型多为实体性肿瘤。偶有报道颅咽管瘤生长迅速,呈侵袭性复发,但多数学者并不认为是恶性变,一些电镜下有间变表现的肿瘤,在组织培养中虽有成囊的倾向,但几乎无有丝分裂的活性。

颅咽管瘤的血供因发生部位不同而有差异,鞍上肿瘤的血供主要来自于Wi1lis环前循环的小动脉,也有认为有直接来自颈内动脉,后交通动脉的供血。但颅咽管瘤不接受来自大脑后动脉(或基底动脉)的供血,除非肿瘤接近该血管供血的第三脑室底部。鞍内肿瘤的血供来自海绵窦内颈内动脉的小穿透动脉。肿瘤向四周生长可压迫视神经交叉、脑垂体、第三脑室底部、丘脑下部、甚至阻塞一侧或两侧的室间孔而引起阻塞性脑积水。鞍内型肿瘤大多为实质性,体积较小,早期限于鞍内可直接压迫垂体,以后向上生长可影响视神经、视交叉及第三脑室。

疾病类型

颅咽管瘤在组织学上分为造釉型和乳头型,两型在起源和年龄分布上有差异。

分子生物学研究提示,造釉型和乳头型颅咽管瘤具有不同的遗传学和表观遗传学发生基础,这些差异既有助于明确肿瘤的病理分型,更为颅咽管瘤的分子靶向治疗提供了理论基础。

造釉型

造釉型颅咽管瘤与体细胞CTNNB1基因(编码β链蛋白)突变相关。CTNNB1基因突变使β链蛋白稳定性升高,进一步激活WNT/β-链蛋白信号转导通路。

基于这种分子和组织水平的特点,CTNNB1基因突变被认为导致了造釉型颅咽管瘤发生。

乳头型

乳头型颅咽管瘤中常发生BRAF V600E基因突变,从而导致了MAPK通路的活化,促进肿瘤发生。

临床表现

颅咽管瘤通常是生长缓慢的肿瘤,起病隐匿,往往在症状出现后1~2年才被诊断,常见的症状表现包括内分泌功能障碍、视觉障碍和颅高压等症状。

内分泌功能障碍

颅咽管瘤常导致内分泌功能低下,如甲状腺功能减退、直立性低血压、身材矮小、尿崩症、阳痿、闭经等,但少数情况下也可能出现部分内分泌功能的亢进,如儿童性早熟、成人肥胖等。

视觉障碍

经典的双颞侧偏盲是由于肿瘤压迫视交叉引起的,但也有可能出现同向性偏盲、盲点和伴有视神经萎缩的视乳头水肿。

颅高压症状

当肿瘤体积增大到一定程度产生的占位效应阻塞了室间孔、第三脑室或导水管后可引起继发性脑积水,患者可出现头痛、恶心和呕吐等颅高压的症状。

其它症状

包括化学性脑膜炎(由囊肿破裂囊液进入蛛网膜下腔)、癫痫、儿童学习成绩差或成人情绪不稳和冷漠。

诊断

诊断科室:神经外科、内分泌科或眼科。

用于诊断颅咽管瘤的检查和程序包括:

体格检查

诊断颅咽管瘤时,医生通常会先检查病史并进行神经系统检查。在这个医疗程序中,会检测视力、听力、平衡、协调、反应,以及生长发育情况。

血液检测

血液检测可以检查激素水平的变化,激素水平能够表明肿瘤是否影响垂体腺。

影像学检查

用于呈现大脑图像的检测可能包括X线、磁共振成像(MRI)和CT扫描(CT)。

实验室检查

下丘脑-垂体轴激素,即生长激素、甲状腺激素、促黄体生成素和促卵泡激素,应与皮质醇水平一起测量,并对血清和尿液渗透压进行评估。

此外,对于年轻女性的骨龄,卵巢超声是有意义的。理想情况下,任何内分泌功能异常都应在术前纠正,但至少应在手术前纠正低皮质醇水平和尿崩症。

病理学学检查

在组织病理学上,肿瘤细胞小,呈上皮细胞样,常形成许多微小囊性腔隙。其他发现包括透明的钙化结构、胶原蛋白、成纤维细胞、异物巨细胞和偶见胆固醇结晶。

其他检查

对于颅咽管瘤患者而言,视敏度和视野评估是描述视力缺陷的必要手段(如视野缺陷,中央暗点等)。此外,观察视盘以排除视乳头水肿,必要时进行视觉诱发电位检查。

鉴别诊断

(一)生殖细胞肿瘤畸胎瘤、混合性生殖细胞肿瘤等于CT上亦可见钙化,成熟性畸胎瘤其血AFP、HCG等肿瘤标记物为阴性,但其内常有脂肪等组织呈混杂密度可供鉴别;混合性生殖细胞瘤因其成分比例不同相应标记物不同程度增高,可与颅咽管瘤相鉴别。

(二)视路胶质瘤临床上可表现为视力损伤,但CT上多为低密度病变,无明确钙化;MR上T1WI为等或高信号,T2WI为高信号,增强后多均匀强化;可与颅咽管瘤相鉴别。

治疗

一般治疗

现代外科和麻醉技术及设备,包括抗生素和糖皮质激素药物的应用,明显减少了术后感染和无菌性炎症的发生率,也改善了围手术期的并发症和死亡率。颅咽管瘤最好的治疗效果是使长期并发症达到最小。治疗方法包括单纯手术、单纯放疗,更常见的是联合手术及放疗的方法。

由于颅咽管瘤多数起源于下丘脑漏斗和垂体柄段,同时与周围视神经、视交叉、颈内动脉及其穿支关系紧密,手术全切除仍然是挑战。

单纯手术的方法是在不损伤神经血管和视神经的前提下尽力全切除肿瘤,当肿瘤与下丘脑、视神经和颈内动脉等重要结构粘连紧密,全切除肿瘤有可能导致严重并发症时则采取次全或大部切除肿瘤,目的是缩小肿瘤体积,减轻对视神经的压迫和重建脑脊液循环通路,同时术后辅以放射治疗。

术后放疗有可能降低残留肿瘤的复发率。对于复发体积较小的肿瘤,或术后观察期间残存肿瘤有进展时,可单纯采用放疗的方法。

放、化疗

放射治疗科可延缓颅咽管瘤的复发,短期内控制肿瘤具有一定的疗效。对于多次复发、不能根治、年龄较大或难以耐受手术的患者可进行放射治疗。

放射治疗可能引起肿瘤周围的下丘脑、视交叉、腺垂体、垂体柄等相邻部位及额叶的损伤,故治疗后患者可出现垂体功能低下表现以及记忆力减退等症状,同时会加重肿瘤与周围组织结构粘连,给再次手术带来困难。

儿童颅咽管瘤患者,尤其是小于6岁的患者,要尽量避免接受放射治疗,以减少对智力和内分泌方面的影响。对于不愿接受手术治疗或不能耐受手术的成人患者,在充分告知患者及家属放疗不良反应的情况下,放疗可以作为一种延长生存期的治疗手段。

囊内放、化疗

选择性地对于单纯囊性或主要为单囊的颅咽管瘤采用囊内治疗方法,可作为手术切除的替代方法。尤其对于非常年轻的患者,囊内治疗有可能推迟放疗的时间,但应由有经验的多学科团队来实施。

肿瘤囊腔内注入干扰素的方法能提供最佳的获益/风险比,但此方法仅限于肿瘤囊性部分,对实质部分无效。最近的一项国际研究项目回顾了56例接受干扰素治疗的儿童患者,平均14个月后肿瘤出现了进展。

放射性物质(如90钇和32磷)或化疗药(博莱霉素)也可作为囊内治疗物质植入肿瘤囊腔,但这些物质有可能导致不可逆的神经毒性作用甚至死亡,且并未被证实始终有效。

最新的回顾研究未证实,在儿童中使用博莱霉素囊内治疗的有效性和安全性。因此,囊内治疗的资料和数据,仍十分有限。

靶向治疗

对于鳞状乳头型颅咽管瘤,可能对靶向治疗有反应。

靶向治疗是一种采用靶向药物的治疗方法,其作用的靶点是瘤细胞内使肿瘤能够生存的突变位点,通过破坏这些突变位点而杀死肿瘤细胞。几乎所有的乳头状颅咽管瘤细胞都含有一个称为BRAF基因的突变。

应用BRAF抑制剂(如达布非尼和维罗非尼)和MEK抑制剂(如曲美替尼和考比替尼),针对这种突变的靶向治疗可能是一种治疗选择。特殊的实验室检测可以揭示患者的颅咽管瘤是否含有乳头状细胞,以及这些细胞是否有BRAF基因突变。

手术治疗

即使颅咽管瘤毗邻关系复杂,完全切除手术难度大、创伤大、并发症发生率高,手术仍是颅咽管瘤最主要的治疗手段,在充分保护垂体-下丘脑功能及视路结构的前提下积极追求全切除,是保证患者长期生存的基础。

急性期治疗

急性颅压高

当患者肿瘤增大阻塞脑室系统可引起梗阻性脑积水,患者可出现头痛、恶心、呕吐,甚至意识障碍,此时需要根据情况紧急脑室穿刺脑脊液外引流,如肿瘤主要呈囊性变,可行囊腔穿刺留置导管连接到头皮下的Ommaya储液囊,储液囊可反复穿刺抽吸囊液缓解肿瘤对脑室系统的梗阻,以及对大脑和视神经的压迫。

通过立体定向或在内镜引导下穿刺囊腔,可以更准确地将导管留置在肿瘤囊腔内,这样可以推迟手术和放疗的时间。急诊行脑室腹腔分流术一般不作为首选方法,因为在某些病例可引起脑室裂隙综合症,或影响后续的经脑室入路手术选择。

视觉功能迅速恶化

当肿瘤压迫视神经到一定程度可能视力会急剧恶化,当患者有失明风险时,要根据肿瘤情况急诊采用经颅或经鼻手术,行肿瘤切除视神经减压以恢复视力。

突发意识障碍

由于垂体功能低下或尿崩症导致患者电解质紊乱,当出现急性严重低钠血症或高钠血症时,病人可以出现意识障碍。

此时,需要给患者大量糖皮质激素,同时控制尿崩症和纠正水电解质紊乱。

预后

术后并发症

颅内感染是所有手术都可能发生的并发症。

无论经颅还是经鼻手术,都可能导致颅内血管、神经和大脑的损伤,从而产生相应的症状,严重的并发症包括颈内动脉及其重要分支损伤引起的脑重要功能损伤,如偏瘫,失语甚至生命危险,在有经验的手术团队里这些严重的脑血管并发症很少发生。

其它颅神经损伤可引起嗅觉减退或消失,眼睑下垂、眼球活动受限及视物重影等并发症。经鼻手术还可能出现脑脊液鼻漏和颅内感染等并发症。

内分泌功能并发症包括中枢性尿崩症、低钠血症、高钠血症、全垂体功能低下(如肾上腺、甲状腺和性腺功能低下)、下丘脑综合征(如体温调节异常、渴感减退或消失、昼夜节律改变、饥饱功能改变、行为改变和认知功能下降)。

术后护理

颅咽管瘤存在内分泌障碍是普遍现象,儿童患者的生长发育问题更加复杂,应该重视术后的长期激素替代治疗及随访。

(一)中枢性尿崩症可依照上述内容应用静脉或口服去氨加压素。但长期过量不恰当使用ADH药物会导致稀释性低钠血症,应注意定期复查血电解质。术后1个月内每周检查血电解质水平。术后1~6个月每个月检查电解质和肌酐水平(必要时加强监测频10率)。根据血浆渗透压和血钠浓度以调整合适的剂量和给药间隔时间。

(二)糖皮质激素的补充对于肾上腺皮质激素分泌不足的患者首选氢化可的松进行替代治疗,剂量为5~10mg/(m2·d),分2~3次服药。应该使用最小剂量的糖皮质激素模拟皮质醇生理分泌节律进行用药,50%~60%剂量在白天给药,使患者皮质醇水平达到正常值。剂量调整主要依据临床经验及调整后患者是否出现新发或症状缓解,不合理的提升糖皮质激素剂量也容易导致肾上腺危象的发生。

(三)甲状腺激素补充建议对甲状腺激素缺乏的患者使用左旋甲状腺素(L-T4)治疗。应先排除中枢性肾上腺低能症后再使用,以免出现肾上腺危象。甲状腺素补充建议从低剂量12.5μg开始,根据甲功结果酌情调整用量,使FT4逐渐升高到正常范围的中值水平。不应根据TSH水平调整药量。

(四)生长激素补充如术后2年以上无复发迹象,可考虑生长激素替代治疗。生理剂量的生长激素,不会促进肿瘤复发,但过程中应定期(3~6个月)复查鞍区MRI。对于骨骺未闭合的儿童,生理剂量0.07IU/(kg·d)~0.1IU/(kg·d)的生长激素,有助于身高增加,同时改善机体物质代谢,减少腹部脂肪,治疗效果良好。治疗期间,应监测身高增长幅度、甲状腺激11素、血糖、IGF-1水平和骨龄,注意监测颅内高压、股骨头骨骺滑脱、脊柱侧凸等副反应。在替代治疗的过程中,甲状腺激素的剂量往往需要增加。IGF-1的水平升高到相应生物年龄(最好是骨龄)阶段的正常值范围内为宜。

(五)性激素的补充为推迟患儿骨骺闭合而获得更好的最终身高,应该在女童12~13岁,男童14~15岁开始补充少量性激素。男童在除外禁忌证(红细胞增多症、严重睡眠呼吸暂停、前列腺癌)后,应根据年龄、症状和可能的合并症调整睾酮剂量,使血浆睾酮水平尽量接近正常值。我国常应用十一酸睾酮口服制剂,从40mg/d剂量开始诱导发育,以后逐渐加量至120mg/d。睾酮替代治疗期间,应通过检测男性胡须生长,肌肉质量及力量,血红蛋白,红细胞计数及血细胞比容,血脂,前列腺特异性抗原PSA水平及前列腺体积,骨量来评估疗效。乳腺癌与前列腺癌患者,血细胞比容>50%,未经治疗的严重的呼吸睡眠暂停综合征,严重的下尿道梗阻以及严重的心功能衰竭是睾酮替代治疗的禁忌证。除睾酮替代以外,利用GnRH输注泵进行皮下脉冲式给药模拟生理分泌,或人绒毛膜促性腺激素(HCG)及FSH联合应用,对于促进睾丸发育及生精均有较好的效果。女性可用雌孕激素序贯替代治疗,保持女性体态和月经来潮,最常用的替代疗法为口服雌二醇(2mg/d)。对于子宫结构完整的患者,还需要在每月初的10~12d内加用甲孕12酮10mg/d,避免子宫内膜过度增生增加子宫癌变风险。雌激素可降低皮质醇结合球蛋白数量,因此同时口服雌激素的女性患者应适当提高糖皮质激素剂量。雌孕激素序贯替代治疗可以增加子宫体积,维持周期性撤退性出血,但是不能诱导排卵。维持生育功能需要促性腺激释放激素(Gonadotropin-releasinghormone,GnRH)治疗。

复发处理

颅咽管瘤全切除后仍有一定的复发比例,次全切除、部分切除即使辅助放化疗后复发仍不可避免。肿瘤复发后,容易导致内分泌功能障碍、视力下降甚至失明。所以颅咽管瘤患者要及时复查,以避免或减少肿瘤复发导致的各种神经功能障碍。复发颅咽管瘤的生长方式与原发肿瘤的生长方式密切相关。对于鞍内起源的Q型肿瘤,对蝶鞍内肿瘤包膜的不完全切除,是容易导致肿瘤复发的原因。对于结节漏斗部起源的T型肿瘤,为保护下丘脑结构,容易导致肿瘤残存,这部分患者也比较容易复发。复发颅咽管瘤可以在不加重内分泌障碍的基础上再次手术,建议再次全切除术治疗。建议选择有利于全切除肿瘤的入路进行手术,以更好地暴露肿瘤,并且避免在处理前一次手术造成的粘连而浪费过多的时间和精力。多次复发又难以全切除的患者可选择放射治疗。

预防

早发现,早诊断,早治疗。无明确预防方法。

历史

颅咽管瘤的发现已经有一百多年的历史,关于它的起源问题到现在仍没有统一的认识。目前较流行的观点主要有两种学说,即胚胎起源学说和组织化生学说。

胚胎学起源学说

这个理论认为颅咽管瘤是退化的Rathke’s囊或腺垂体上残留的神经外胚层细胞发展而来。1899年Mott和Barre提出肿瘤来自垂体柄或Rathke’s囊,1904年,Erdheim比较详细的描述了肿瘤的组织学特征,推测肿瘤来自退化不全的颅咽管的胚胎上皮细胞。

组织化生

这个学说认为颅咽管瘤由于细胞化生导致的。198l年,Asa等人发现颅咽管瘤和垂体的鳞状上皮巢的角蛋白免疫组织化学均为阳性。1988年,Harris等通过免疫组织化学证实颅咽管瘤囊液和瘤细胞中人绒毛膜促性腺素-β(human chorionic gonadotrophin β,HCG-β)。 颅咽管瘤的HCG样多肽产物提示这些肿瘤可能来源于腺垂体。1994年,Tachibana等认为颅咽管瘤表达HCG 和p-糖蛋白(p-glycoprotein,PGP)提示颅咽管瘤来源于内分泌细胞家族。1977年,Nanba和Tsuboi发现第III脑室内的一个颅咽管瘤的鳞状细胞类型与垂体柄的细胞有直接的连贯性。1980年,Kubota等还报道了在垂体柄和灰质结节发现了鳞状上皮细胞巢,且可向上蔓延并逐渐转化成第III脑室的肿瘤组织,这也是支持颅咽管瘤起源于转化的鳞状上皮细胞的证据。