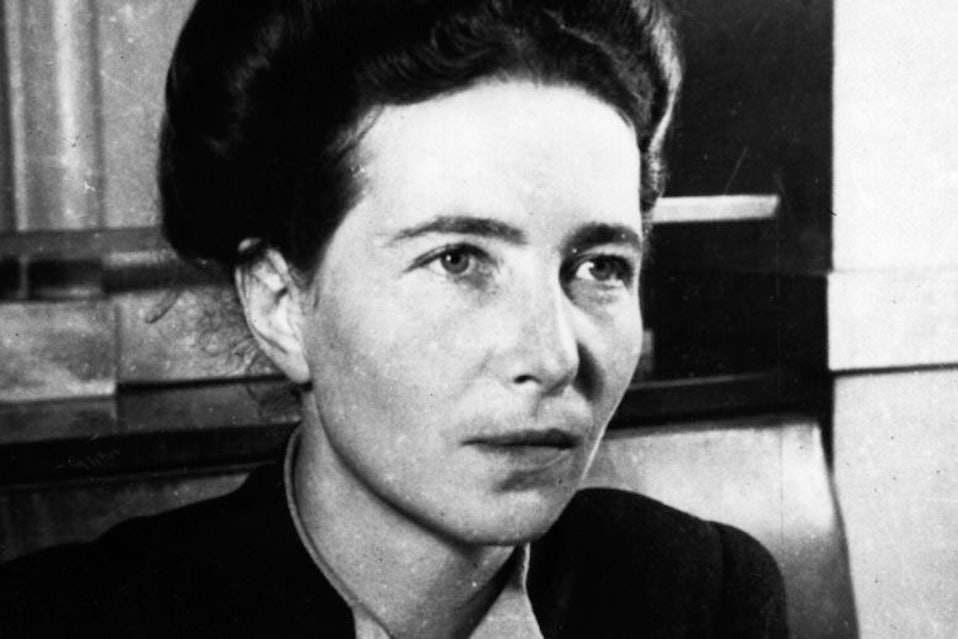

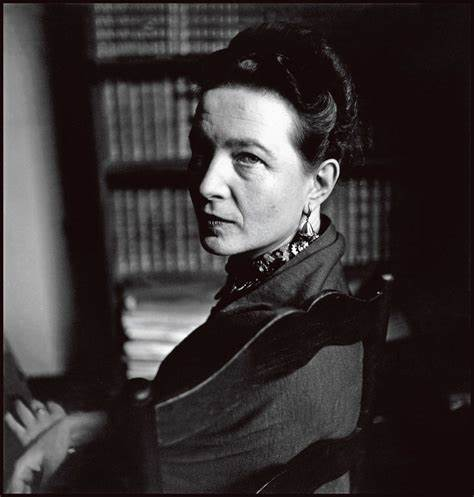

西蒙娜·德·波伏娃(Simone de Beauvoir,1908年1月9日-1986年4月14日),原名西蒙娜·露西·欧内斯汀·玛丽·伯特兰·德·波伏娃。出生于法国巴黎,毕业于巴黎高等师范学院,是法国存在主义作家,女权运动的创始人之一,其终身伴侣为存在主义哲学家萨特。

本页面主要目录有关于西蒙娜·德·波伏娃的:人物关系、人物生平、人物关系、主要作品、创作特点、学术主张、成就与影响、人物评价、人物轶事、争议、衍生作品等介绍

西蒙娜·德·波伏娃(Simone de Beauvoir,1908年1月9日-1986年4月14日),原名西蒙娜·露西·欧内斯汀·玛丽·伯特兰·德·波伏娃。出生于法国巴黎,毕业于巴黎高等师范学院,是法国存在主义作家,女权运动的创始人之一,其终身伴侣为存在主义哲学家萨特。

本页面主要目录有关于西蒙娜·德·波伏娃的:人物关系、人物生平、人物关系、主要作品、创作特点、学术主张、成就与影响、人物评价、人物轶事、争议、衍生作品等介绍

西蒙娜·德·波伏娃

Simone de Beauvoir

法国

女

法国巴黎

法国

1908年1月9日

1986年4月14日

法国巴黎

作家、哲学家

凭小说《名士风流》获龚古尔文学奖

《女宾》《第二性》《名士风流》

巴黎高等师范学院

1943年,波伏娃出版第一部小说《女宾》。两年后,波伏娃和萨特共同创办杂志《现代》,致力于推荐存在主义观点。于1949年出版的《第二性》,成为女性主义的经典,巩固了她余生的女权主义形象。1958年,出版自传第一卷《孝女回忆录》。关于女性的短篇小说集《当精神之事先行》于1979年出版。1986年4月14日,波伏娃在巴黎去世,享年78岁。

1954年,波伏娃凭小说《名士风流》获龚古尔文学奖。波伏娃的影响延伸到女权主义的许多方面,包括文学批评、历史、哲学、神学、科学话语批评和心理治疗。当波伏娃第一次参与女权运动时,她的目标之一就是使堕胎合法化。

西蒙娜·德·波伏娃于1908年1月9日出生于法国巴黎,原名西蒙娜·露西·欧内斯汀·玛丽·伯特兰·德·波伏娃。她是资产阶级家庭的长女。

波伏瓦的家族是勃艮第的贵族后裔,是一个传统但逐渐没落的贵族家庭。虽然在她出生时家族已经开始没落,但他们仍然保有一座庄园,并居住在巴黎第六区,波伏瓦的童年大部分在此度过。

波伏瓦的父亲是法院的辩护律师,母亲是虔诚的天主教信奉者,父母均是天主教徒,因而波伏瓦从小就接受天主教教育。此外,波伏瓦还有一个感情亲密的妹妹埃莱娜,由于母亲的规定,她们没有太多机会和家庭以外的人玩。

受益于家庭的氛围熏陶,波伏瓦从小就开始阅读, 父亲曾整理了一部诗集送给她,并教她如何背诵这些诗,母亲则经常带她去图书馆,波伏瓦因而在5岁半时就开始上了一所天主教的私立学校,在当时这是一个对于女孩来说相对少见的决定。

波伏瓦年轻时受到母亲的影响,她的父母希望她成为一位“端方淑女”,并培养了她的阅读兴趣。她的母亲定期带她去图书馆,并监督她的教育。在7岁时,波伏瓦就写下了她人生中的第一个故事《玛格丽特的不幸》,这显示了她早期的文学兴趣和创作天赋。9岁那年,波伏娃在私立天主教女子学校艾德琳·德西尔学院学习时遇到了伊丽莎白·拉库万,波伏瓦亲昵地称呼她为扎扎,两人之间有着亲密而深厚的友谊,直到扎扎去世,波伏娃和扎扎的友谊以及其死亡影响着波伏娃的余生。

14岁时,波伏娃宣布自己是无神论者,致力于对存在的研究,并将注意力转向数学、文学和哲学。1926年,波伏娃离开家进入索邦大学学习哲学。1929年,21岁的波伏瓦搬出了父母的公寓,在巴黎自己租房。她开始按照自己的意愿行事,并广泛阅读。她为自己制定了严格的时间规划,计划考取哲学教师资格证。

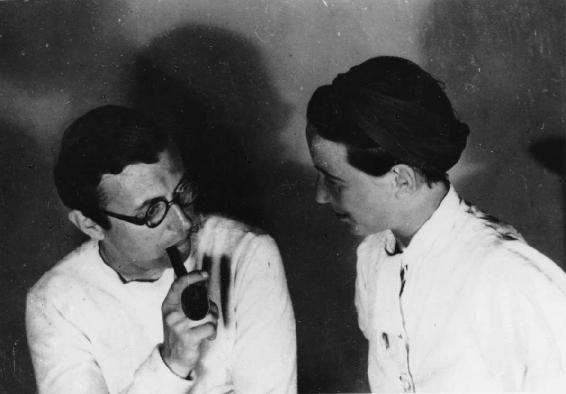

1929年波伏瓦通过法国哲学教师资格考试,成为当时通过该考试最年轻的考生,并通过考取哲学教师资格证成为法国历史上第一个在男子学校教授哲学的女教师。1929年春天,哲学考试前期,波伏瓦遇到让-保罗·萨特(Jean-Paul Sartre),两人逐渐建立了伙伴关系并展开了恋爱关系。

此后,她还与萨特一起支持1950年代阿尔及利亚和匈牙利的独立斗争以及1960年代末法国的学生运动。萨特和波伏娃从未结婚,在他们的余生中,他们一直是恋人,也没有共同生育孩子。1980年,波伏娃目睹了她一生的伴侣去世,萨特去世后,波伏娃正式收养了她的同伴西尔维·勒·邦,并成为她的文学遗嘱执行人。

1931年,波伏娃被任命在马赛的一所中学任教。次年,波伏娃搬到鲁昂的圣女贞德中学,在那里教授高级文学和哲学课程。1940年,纳粹占领巴黎,1941年,波伏娃被解雇。1943年,波伏娃出版第一部小说《女宾》(L'Invitée)。次年,创作戏剧《谁将死去》(Les Bouches Inutiles),这件作品受到了14世纪意大利城镇历史的影响,这些城镇在面临大规模饥饿时,将老、病、弱、妇女和儿童抛弃,让他们自生自灭,以便有足够的东西供强者居住。

1945年,波伏娃和萨特共同创办与政治无关的左翼杂杂志《现代》,为该杂志编辑并撰写了文章,致力于推荐存在主义观点。同年,创作小说《他人的血》(Le Sang des Autres)。这部作品被誉为抵抗运动中最重要的存在主义小说之一,它证明了我们对自己、对我们所爱的人、对我们的人民和整个人类的责任之间经常存在的悲剧性矛盾。1946年围绕死亡和永生的问题创作小说《所有人都会死》(Tous Les Hommes sont Mortels)。波伏娃于1947年出版了伦理学论文《模糊的伦理学》 ( Pour une Morale de l'Ambiguïté ),是存在主义伦理学的最佳范例之一。其热衷于旅行,从美国旅行回来后,出版作品《美国日复一日》(L'Amérique au Jour le Jour )。

1949年出版《第二性》(Le Deuxième Sexe),成为女性主义的经典。在写这本书之前,她从未认为自己是一名权主义者,《第二性》巩固了她余生的女权主义形象。这本书受到了女权主义者和知识分子的拥护,也受到了左右两派的攻击。四年后,《第二性》的第一本英文版在美国出版。1954年凭小说《名士风流》(Les Man darins)获龚古尔文学奖。

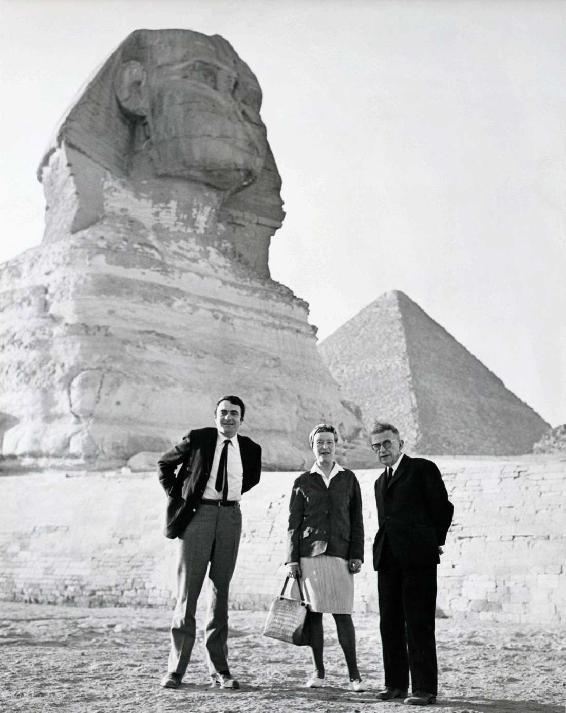

1955年,波伏娃与萨特一起前往中国进行为期两个月的旅行。两年后出版《长征》(La Longue Marche)。1958年,出版自传第一卷《孝女回忆录》(Memoirs of a Dutiful Daughter)。1960年,出版她的自传第二卷《生命的巅峰》(La Force de l'âge)。1963年,她的自传第三部分《环境的力量》(The Force of Circumstance)分两卷出版。1964年的作品《轻松的死亡》(Une Mort très Douce)通常被认为是波伏娃最好的作品之一,因为它对爱情的模糊性和失去的经历进行了日常的描绘。两年后,出版小说《美丽的影像》(Les Belles Images)。1967年,短篇小说集《被摧毁的女人》(La Femme Rompue)出版。

70年代是女权运动时期,波伏娃参加示威活动,撰写有关妇女状况的文章和演讲,并签署了倡导妇女各种权利的请愿书。1970年,波伏娃签署了《343堕胎权宣言》,帮助发起法国妇女解放运动。同年,发表一篇关于老年社会成员所受压迫的研究《时代的到来》(La Vieillesse)。1981年,萨特去世后,她出版了《告别仪式:告别萨特》(La Cérémonie des Adieux)。波伏娃于1986年4月14日在巴黎去世,享年78岁。她与萨特合葬在蒙帕纳斯公墓。

爷爷:乔治·埃内斯特

父亲:日耳热•贝特朗•德•波伏瓦(Georges Bertrand de Beauvoir)

母亲:弗朗索瓦丝•布拉瑟尔•德•波伏瓦(Françoise Brasseur de Beauvoir)

妹妹:海丽特-埃莱娜·玛丽艾(Hélène, 昵称“狗狗[Poupette]”)

童年挚友:伊丽莎白·拉库万(昵称“扎扎”)

终身伴侣及情人:让·保罗·萨特(Jean-Paul Sartre)

出版年 | 中文名 | 法语名 | 海报 |

1943年 | 《女宾》 | L'Invitée |

|

1945年 | 《他人的血》 | Le Sang des Autres | - |

1946年 | 《所有人都会死》 | Tous Les Hommes sont Mortels |

|

1948年 | 《美国日复一日》 | L'Amérique au Jour le Jour | - |

1954年 | 《名士风流》 | Les Man darins |

|

1964年 | 《轻松的死亡》 | Une Mort très Douce | - |

1966年 | 《美丽的影像》 | Les Belles Images | - |

1967年 | 《被摧毁的女人》 | La Femme Rompue | - |

1972年 | 《一切皆成事实》 | All Said and Done | - |

1979年 | 《当精神之事先行》 | Quand prime lespiruel | - |

《女宾》是波伏娃的第一部小说。小说的故事情节并不曲折,它展示的是一群生活在巴黎的年轻知识分子的普通生活。小说通过弗朗索瓦兹、皮埃尔、格扎维埃尔等人物之间的感情纠葛,他们独特的生活方式及其精神追求,表达了作者关于爱情、友谊、自我、主体意识、他人等诸多问题的见解,从而引发读者的参与、思考。

《名士风流》出版于《第二性》发表五年之后,正是延续她《第二性》中的思想观点。小说主要讲述了法国知识分子在二战后为法国的前途进行求索的故事。波伏瓦通过对主人公的工作及家庭生活的展示,真实地反映出二战后法国知识分子对国家前途的彷徨、求索的急切心情,揭示了当时法国社会内部两大阵营的矛盾与冲突。

波伏瓦的首部小说《女宾》与长篇小说《名士风流》、理论著作《第二性》一起,被认为是她的三部代表作,在20世纪的法国文学史上获得坚实的地位。《女宾》尽管是波伏娃的小说处女作,但仍以其独特的故事情节、细腻而富有张力的对话及心理描写而在当时的社会上引起了反响,《名士风流》也于1954年获得法国龚古尔文学奖。

出版年 | 中文名 | 法语名 |

1944年 | 《谁将死去》 | Les Bouches Inutiles |

出版年 | 中文名 | 法语名 |

1947年 | 《模糊的伦理学》 | Pour une Morale de l'Ambiguïté |

出版年 | 中文名 | 法语名 | 海报 |

1949年 | 《第二性》 | Le Deuxième Sexe |

|

基于现实生活的发展,波伏娃满怀信心地看到女人未来的解放,虽然她并没有提出多少切实可行的方案,但这并没降低《第二性》的理论价值。 该书出版后在法国引起轩然大波,加缪指责她“败坏法国男人的名誉”,梵蒂冈把它列入禁书目录。《第二性》分为I、II两卷:I从生物学、精神分析学、历史和女性神话在文学中的体现等方面来分析女性的处境;II从存在主义的哲学理论出发,研究女人在出生、青春期、恋爱、结婚、生育到衰老各个阶段,以及在农妇、女工、妓女、明星或知识分子等各个阶层中的真实处境,探讨女性独立可能的出路。

波伏娃提出了女性获得经济独立的必要性,也强调了只有女性经济地位变化才能带来精神的、社会的、文化的等等后果,只有当女性对自身的意识发生根本的改变,才有可能真正实现男女平等。作者以涵盖哲学、历史、文学、生物学、古代神话和风俗的文化内容为背景,纵论了从原始社会到现代社会的历史演变中,妇女的处境、地位和权利的实际情况,探讨了女性个体发展史所显示的性别差异。

《第二性》被誉为“有史以来讨论女性的最健全、最理智、最充满智慧的一本书”,甚至被尊为西方妇女的“圣经”。波伏娃由此被称为第二波女性主义运动的“精神母亲”。2015年11月,该作被评为最具影响力的20本学术书之一。

出版年 | 中文名 | 法语名 |

1957年 | 《长征》 | La Longue Marche |

出版年 | 中文名 | 法语名 |

1958年 | 《孝女回忆录》 | Memoirs of a Dutiful Daughter |

1960年 | 《生命的巅峰》 | La Force de l'âge |

1963年 | 《环境的力量》 | The Force of Circumstance |

1981年 | 《告别仪式:告别萨特》 | La Cérémonie des Adieux |

波伏瓦的作品具有深刻的哲学思考、社会和政治关怀,以及对女性主题和存在主义问题的关注,在探讨性别问题、存在主义以及人类自由等方面拓宽了深度。她的作品为读者提供了深刻的思考材料,鼓励人们思考自由、责任和个体的价值。她的思想不仅激发了当时的社会运动,也为后来的文学和哲学理论提供了丰富的思想资源,这些成就离不开波伏瓦鲜明独特的创作理念及犀利先进的创作特点。

存在主义主题

波伏瓦的作品强烈地融入了存在主义的主题和哲学思想。在她的自传中,波伏娃经常声称,尽管她对哲学的热情是毕生的,但她始终致力于成为一名伟大的文学作家。她不仅写了一些20世纪优秀的存在主义文学作品,她的所有小说也都融入了存在主义主题、问题和疑问,试图描述个人动荡、政治动荡和社会动荡时期的人类处境。她关注个人在一个荒谬世界中被迫行动的处境,探讨了自由、责任和自我认同等存在主义概念。她的小说常常探讨个体如何在困境中找到自己的位置。

伦理学探讨

波伏瓦的作品还涉及伦理学问题,特别是关于个人和社会责任的问题。她探讨了人们如何在伦理冲突中做出选择,以及这些选择如何影响他们的生活和他人的生活。

女性主义思想

作为女性主义先驱之一,波伏瓦的作品探讨了女性的社会地位、性别角色和女性的自由。在《第二性》中,波伏瓦对女性社会地位的问题进行了深刻而批判性的分析,探讨了女性的社会定位、性别歧视以及女性如何被定义和限制。她认为,女性在社会中的地位是一种通过文化、宗教和哲学建构的"他者"地位,而不是自然而然的状态,这对当时的女性主义运动产生了久远的影响,还为后来的女性主义理论家和运动奠定了理论基础。

文学和知识分子的角色

她的作品深入研究了知识分子在社会中的责任和影响。她讨论了文学、哲学、新闻和戏剧等媒体如何与社会对话,以及它们如何试图实施社会变革。她提出了关于知识分子的政治忠诚和个人忠诚之间的冲突的问题。

社会政治批判

波伏瓦的作品背景经常设定在社会和政治动荡的时期,特别是二战前后的法国。她在作品中经常批判社会和政治体系,揭示其对个人自由和发展的限制。她关注社会不平等、权力斗争和人类的困境,提出了对社会和政治改变的呼吁,这使她的作品充满了政治意义和社会批判。

深入的心理学研究

波伏瓦的作品在心理学方面进行了深入的研究,探讨了复杂的心理过程和人际关系。她的第一部小说《女宾》就是一个很好的例子,它深入探讨了主人公的内心世界和人际关系。

波伏娃通过提出妇女解放和恢复自我所必需的各种具体要求来结束她的著作。为了确保妇女的平等,波伏娃主张社会结构的变革,例如普及儿童保育、平等教育、避孕和妇女合法堕胎——最重要的是妇女的经济自由和独立于男性。波伏娃相信女性会从工作中获益匪浅。

波伏娃强调女性需要与男性一样参与同样类型的活动和项目,这在某种程度上使她处于自由主义或第二波女权主义的传统之中。她要求妇女享有与男子平等的待遇,必须改变法律、习俗和教育以鼓励这一点。然而,其作品《第二性》始终坚持其基本的存在主义信念,即每个人,无论性别、阶级或年龄,都应该被鼓励做自己。

主要内容

波伏瓦的女性主义思想强调了性别压迫的复杂性,她反对将女性视为天生的被动对象,强调了社会和文化对性别角色的形成和维持的重要性。她的1949年出版的开创性作品《第二性》一直以来是哲学、女权主义和女性研究的重要文本,该书探讨了父权制、压迫以及作为女性的意义,为研究和讨论性别问题提供了深刻的见解。

“他者化”

波伏瓦强调女性在男性主导社会中的地位,她提出了“他者化”的概念,这样的“他者”从而导致女人长期以来处于男性的压迫关系之中。她借鉴了黑格尔和萨特的哲学观点,认为个体需要他者性来定义自己作为主体。然而,这种自我定义往往是相互的,因为女性常常被男性物化和定义,就像自我物化自己一样。

性别社会化

波伏瓦试图摧毁本质主义观点,这种观点声称女性天生就是"女性化的",而她认为性别是社会构建的,而不是生物固定的。她强调女性不是天生的,而是通过社会和文化的塑造成为"女人"。

在《第二性》的第二卷中,波伏瓦详细探讨了女性从童年到青春期的教育和社会化过程。她指出,女性在这个过程中逐渐被迫放弃对自我主张和自由的权利,接受了被动和异化的角色,以满足男性的要求。

女性神话

波伏瓦分析了各种女性神话,如母亲、处女、圣女、妖女等女性神话形象,揭示这些神话如何试图否定女性的多样性,将她们束缚在男性话语与凝视中,根据男性要求塑造符合父权制需要的女性形象,实际上这是对真实女性的一种异化与扭曲,她强调这些神话最终对真实的女性造成了道德束缚和社会监视压力。

自由与责任

波伏瓦坚持存在主义的观点,认为每个存在者都享有绝对的本体论自由。尽管女性被物化和压迫,但她仍然是一种超然的自由。然而,波伏瓦也指出,女性在某种程度上也可能在自己的压迫中有一定的共谋,因为她们可能逃避责任,将自己的价值观和信仰归因于父权文化。此外,波伏瓦还呼吁女性争取解放,她认为女性应该争取平等的权利和机会,同时强调了女性需要通过自己的行动来实现这一解放。她强调了个体行动的力量,认为女性应该积极参与社会和政治变革。

思想价值

波伏瓦的女性主义思想强调了性别不平等的存在,女性的“他者化”以及女性需要争取自由和平等的权利。波伏瓦的女性主义思想对于现代女性主义运动产生了久远的影响,她的作品继续激发着对性别平等和女性权利的讨论和倡导。她的思想强调了自由、平等和女性独立的重要性,为女性争取平等权利的斗争提供了理论基础。

波伏瓦被视为现代女性主义的奠基人之一,她的存在主义女性思想为后来的女性主义理论和运动提供了坚实的理论基础。波伏瓦首先揭示了社会中存在的性别不平等和对女性的压迫。她分析了女性作为“他者”(the Other)的地位,认为女性被视为“不是男性”的对象,而这种视角导致了女性的边缘化和剥削。这一观点为后来的性别研究提供了基础。

波伏瓦的思想鼓励女性争取平等的社会、政治和经济权利,她的作品激发了许多女性参与女权主义和平等权利运动。她不仅是一位哲学家和女性主义理论家,还是一位作家,她的文学作品和思想影响了文化和文学领域,使女性主题在文学中得到进一步揭示与发展。

波伏娃的存在主义思想聚焦于个体的自由、责任、伦理选择,以及个体与社会、他者之间的关系。她的思想强调了在存在的模棱两可性中,个体需要面对自由和责任,并与他人共同分享这个世界,这为当时的存在主义思想带来了独特的观点和贡献。

主要内容

1941年出版的《他人的血》小说中,波伏娃探讨了个体与社会、自由与责任之间的关系,强调了个体在历史背景下的存在。1943年的《皮洛士与电影》是波伏娃的第一篇哲学论文,探讨了伦理学的问题。1947年的《模糊性的道德》这本书中,波伏娃讨论了自由、压迫和责任的问题。她认为,人类存在是一种模棱两可的混合体,既有内在自由,又受到外部世界的限制。为了在道德上正确地生活,人们必须面对这种模棱两可的存在,并不断努力做出合适的选择。这本书进一步发展了之前的哲学概念,强调了个体与其他人共同分享世界(共在)的重要性。在这一点上,波伏娃的思想独特之处在于她强调了个体与社会、他者的深刻联系,这一观点在当时的存在主义思想中相对较为独特。1955年波伏娃发表的《我们必须烧死萨德吗?》中,从对他人的诉求和义务的角度探讨了伦理问题。波伏娃认为,人类的自由需要他人的自由来实现,强调了个体和集体、自由和责任之间的关系。

思想价值

波伏娃的存在主义思想强调了自由、责任和个体选择的重要性,同时强调了社会互联性和个体的多元性。她的理论对存在主义哲学和伦理学产生了久远的影响,鼓励了人们重新审视并思考自由和责任的本质以及个体在社会中的角色。

波伏瓦的影响跨足了多个领域,包括哲学、文学、女性主义、文化和教育。她的著作《第二性》(The Second)至今仍被视为第二波女权主义浪潮的蓝图。她直接为法国通过安全避孕和堕胎法做出了贡献。她是女权主义运动的领导者。尽管她从不希望被称为哲学家,但她将存在主义哲学与女权主义相结合,在解释社会中女性的故事以及她们的平等和自我意识如何受到压迫的影响方面具有革命性。她的作品至今仍是现代性别和女性研究、女权主义理论和酷儿研究的基础。

1954年长篇小说《名士风流》获得龚古尔文学奖

《第二性》在法国出版后首周卖出2万册,它的法文版累计销量已超过300万册。1953年,《第二性》被译成英语,而后又先后被译成德语、西班牙语、丹麦语、波兰语、葡萄牙语等17种文字,被后世誉为“女性主义圣经”。

作品影响

波伏娃的作品对现代文学和哲学产生了深刻久远的影响。在《第二性》中,波伏瓦对女性社会地位的问题进行了深刻而批判性的分析,探讨了女性的社会定位、性别歧视以及女性如何被定义和限制。她认为,女性在社会中的地位是一种通过文化、宗教和哲学建构的"他者"地位,而不是自然而然的状态,这对当时的女性主义运动产生了久远的影响,还为后来的女性主义理论家和运动奠定了理论基础。波伏瓦的作品在探讨性别问题、存在主义以及人类自由等方面拓宽了深度。她的思想不仅激发了当时的社会运动,也为后来的文学和哲学理论提供了丰富的思想资源。

哲学影响

波伏瓦的著名著作《第二性》(The Second Sex)被认为是现代女性主义的奠基之作,为美国、加拿大、澳大利亚和世界各地的第二波女权主义开辟了道路。波伏瓦的小说和文学作品在法国文学中具有重要地位。她的小说作品探讨了人类存在的主题,反映了她对存在主义的理解。她的文学作品也受到广泛的赞誉,为她赢得了文学界的声誉。波伏瓦与让-保罗·萨特(Jean-Paul Sartre)是情侣和哲学伙伴,共同被认为是法国存在主义运动的核心人物。

学术影响

波伏瓦的思想在20世纪的现代哲学思想与女性主义思想中扮演了重要角色。她的作品和思想激发了对性别和自由的深刻思考,还影响了往后文化界、社会和政治领域的许多学术讨论及运动。波伏瓦曾担任大学教师,她的哲学和文学作品在教育和学术界产生了持久的影响。她的思想被许多学者研究和讨论,成为许多哲学、性别研究和文学课程的一部分。

政治影响

波伏瓦主动地介入女性主义运动——比如为合法堕胎权而进行的斗争,其1971年撰写的宣言试图改变法国堕胎和避孕的法律,并和女权主义团体努力促成了1974年新法的通过,该法律自愿终止妊娠合法化,允许妇女有权选择堕胎,确保了免费避孕,进一步促进了法国妇女的生殖权利。此外波伏娃并担任重要女性主义期刊《女性问题》(后更名为《新女性问题》)的主编。1974年,她还担任了"女权联盟"的主席。

波伏娃的思想和她的著作《第二性》对中国的影响是多方面的,它不仅启发了女性主义运动的兴起,还影响了中国的文化界,促使女性主义成为一个重要的话语方式和批评实践路径,对中国妇女解放和性别平等产生了积极的影响。

波伏瓦的思想在中国催生了女性主义运动的萌芽,尤其是在上世纪七八十年代之交,以及整个八十年代,中国的女性主义运动开始崭露头角,女性权益活动家和学者开始倡导性别平等和反性别歧视。西蒙娜·波伏瓦的《第二性》为中国的女性主义思想提供了重要的理论基础,激发了中国学者和女性权益活动家的兴趣,引导学者开始思考和讨论性别平等和女性权益的问题。

女性主义成为了中国一个重要的文化脉络,影响了女作家和女艺术家的创作和表达方式。尽管一些女性创作者可能没有明确接受女性主义标签,但她们的作品和探讨表现了性别和社会建构中的女性地位,从而使中国的文化领域更加关注这些问题。在七八十年代之交到八十年代中期,关于女性主义的学术和文化交流主要是通过翻译和学术界的传播实现的,这通常是通过英语或英美文学研究来介绍欧美女性文学和女性主义理论,因而波伏娃的理论翻译促进了国际女性主义思想引入并启发本土女性学、女性文学研究和批评者。

历史中的第一位妇女哲学家(《巴黎竞赛报》评)

她毋庸置疑的才华使她成为一位值得在法国文学中占有一席之地的作家。(The New York Times评)

西蒙娜·德·波伏娃是出人头地的作家群中的一员,是划时代的前锋。她的一生、她的作品和她的斗争导致法国及整个世界女性和男性的醒觉。(法国总统密特朗评)

西蒙娜·德·波伏娃在美国的声誉很高,远远超过萨特。她为全世界的妇女打开了一道门。她的《第二性》改变了全世界人类亿万人的命运。(美国女权运动家凯特·米列特评)

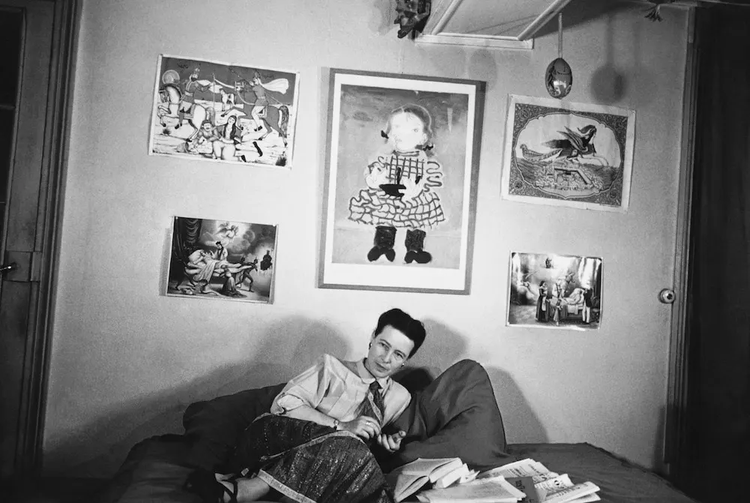

除了古典风韵、棱角分明的脸型,波伏瓦最击中人心的地方是她蔷薇红的清新面色和清澈的蓝眼睛……你会觉得她什么都知道,什么都看得见,令人有点胆怯。(《巴黎评论》评)

她对女权主义和存在主义理论的持久影响众所周知,但波伏娃也为我们今天所知的许多酷儿理论奠定了基础。(Pink news评)

波伏瓦在一个富裕而严格的天主教家庭中长大,但是在第一次世界大战后,她的家人失去了大部分钱。尽管如此,她的母亲还是一心想维护他们的资产阶级生活方式,年轻的德·波伏娃在精英修道院学校接受教育。小时候,她的天主教信仰因为过于强烈,以至于她拥有了成为一名修女的愿望。然而,她对哲学的兴趣与日俱增,对世界对女性的不公正的理解,她出现了信仰危机,并在 14 岁时成为无神论者。中学毕业后,虽然没有被录取,但她还是参加了著名的高等师范学院(École Normale Supérieure)的讲座,决心参加哲学的高级考试。21岁时,她成为有史以来第九位通过该考试的女性,也是有史以来最年轻的女性。

1929年,西蒙娜·德·波伏娃(Simone de Beauvoir)在高等师范学院(École Normale Supérieure)学习期间,遇到了存在主义哲学家让-保罗·萨特(Jean-Paul Sartre)。两人终生相伴,直到 1980 年萨特去世,他们一直是伴侣,尽管他们从未结婚。他们的关系从来都不是一夫一妻制,波伏娃在她的一生中经历了许多其他的关系和恋人。在她的一生中,波伏娃还有多个女性情人。

2020年,波伏娃(Simone de Beauvoir)于1954年完成的小说终于出版。据法新社报道,负责处理外国版权的2Seas文学机构Les Inséparables将这本书描述为“感人至深、扣人心弦的成长小说”,讲述了波伏娃和她少时挚友扎扎复杂情感关系的故事。这部小说“概述了西蒙娜·德·波伏娃个人与传统期望的斗争”,并看到她“竭尽全力让安德烈(一个伪装得很薄的扎扎)爱她”。这本书被认为“太私密”,无法在波伏娃的一生中出版。在信中,她告诉 21 岁时死于脑部炎症的扎扎:“从我遇见你的那天起,你就是我的一切。

波伏娃的形象在过去通常被简化,在媒体和大众中,她更常被看作是一个时尚和浪漫的法国女性知识分子,而对她的整体思想了解相对较少。如在杂志里她被描述为“女萨特”和“最美丽的存在主义者”,她的思想往往被视为与萨特的观点相伴随,而不是作为独立的存在主义哲学家,柯克帕特指出,波伏娃的个人生活和思想是更为复杂和真实,超出了她与萨特的关系的,人们应该看到她作为独立思想家和文学家的全貌。波伏娃还面临着许多与她的作品相冲突的个人争议,导致她经常被恶意贴上“性贪婪”“性冷淡”“淫妇”“慕雄狂患者”“女同性恋者”等标签。

虽然波伏娃被认为是女权主义哲学的创始人之一,但她的作品从一开始就没有受到所有人的欢迎。当《第二性》出版时,还没有关于女权主义和哲学的实际经典,西欧的保守意识形态仍然牢固地存在,一些批评者认为她在某种程度上仍然受到了男性哲学传统的影响。此外,因为过去未曾有人挑战对妇女的压迫及其在父权制社会中的地位,她的作品关于女性主义和性别问题等理论主张的首次提出也引起了广泛关注与争论。

近年来,一些现代女权主义者批评波伏瓦的作品在描绘女性形象时存在缺乏区别的问题。一些学者指出,她的观点没有充分考虑到其他种族和性取向的女性经历,使得她将女性视为白人女性的概念,忽视了其他身份和性格方面的交叉性。此外,波伏瓦在《第二性》中对宗教进行了批评,认为宗教是压迫妇女的工具,这也导致她被一些保守派批评家视为攻击宗教和妇女选择成为母亲或妻子的权利。除了保守派批评家之外,近年来,波伏娃的作品还受到现代女权主义者的批评,认为在种族、社会地位和性取向方面,女性形象缺乏区别。

波伏瓦和萨特都是存在主义哲学的代表人物,他们的爱情观受到了这一哲学思想的深刻影响。存在主义强调个体的自由、责任和选择,而他们的爱情观也体现了这些特征。这使他们的关系不同于传统的婚姻和伴侣关系,引发了社会的批评。他们的爱情契约被描述为一场实验,强调了爱情的必要性,同时也需要经历偶然的爱情。这种开放式的契约方式在当时社会引起了很大的争议,因为它与传统观念中的忠诚和稳定性相悖。

波伏瓦与萨特的关系中出现了多位开放式的情人,这加剧了他们关系的复杂性。这些情人的存在为他们的生活带来了活力,但同时也可能导致了疲惫和折磨。这种开放的关系模式在道德和社会规范的层面上引发了争议。波伏瓦与萨特的性道德是模糊而危险的,特别是在今天对性别关系的更为敏感和政治正确的背景下。这种关系可能被视为不符合当代标准的性道德和尊重。波伏瓦与萨特的开放式关系引发了社会对于爱情、忠诚、责任和自由的观念的深刻反思。他们的生活方式不仅挑战了传统的道德规范,也为后来的社会对于爱情和关系的理解留下了一系列有待讨论的问题。

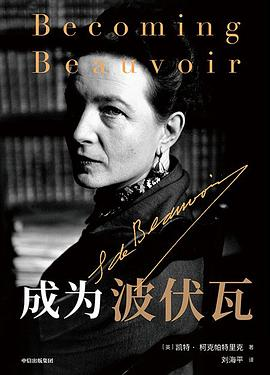

《成为波伏瓦》这本由英国作家凯特·柯克帕特里克撰写的传记是一次对波伏瓦形象全新的揭示,呈现了波伏瓦更为真实和多维的形象。这本书在于揭露波伏瓦之前未曝光的日记和信件,从中呈现了她更为私密和真实的一面。这种全面的视角为读者提供了更丰富的理解,同时挑战了关于她与萨特关系的传统看法。

书中着重介绍了波伏瓦为何要打造自己的形象,为何频繁否认自己是哲学家或在她和萨特关系中频频撒谎等问题。这些新的细节为人们提供了更深入的思考和理解空间,挑战了传统对波伏瓦的看法,让人更好地了解她的动机和行为。

波伏瓦的个人细节以及她与萨特之间的关系在这本传记中得到了更多探究。这不仅增强了对波伏瓦个人神秘感的体验,也引导读者重新审视她作为一个"女性主义偶像"的意义。通过这些新材料,读者更有机会更全面地理解和认识波伏瓦,超越传统认知的边界。

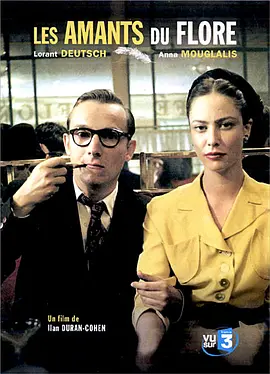

《花神咖啡馆的情人们》是一部2006年上映的法国传记电影,由伊兰·迪朗·科昂执导,安娜·莫格拉里和罗兰·多伊什主演。电影讲述了哲学家西蒙·波伏娃与让-保尔·萨特之间的故事。波伏娃与萨特在1929年为巴黎索邦大学的哲学教师考试做准备时相识,展开了一段充满激情、风流与挑战的爱情。

影片中,波伏娃渴望与这位充满魅力的知己分享一切,但萨特却提出了一个约定:彼此承认各自的风流韵事。这导致了一场激烈的爱情博弈,萨特将波伏娃引入丰富多彩而荒淫放荡的生活,而她却始终保持着独立和坚强。影片揭示了波伏娃作为女性在强调自由和理性的同时,也深受爱情的情感冲击,最终陷入对爱情的无法解脱的困境。这也反映了她与母亲对父亲关系中的相似遭遇,强调了在强调某一理念的同时,人们可能在弱势心理上面临困境和抗争。

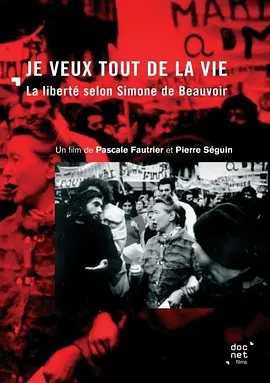

这部由法国导演Pascale Fautrier 以及Pierre Séguin共同拍摄的有关波伏娃的传记电影,主要围绕《第二性》对法国女权主义运动的影响、各种采访人对《第二性》的读后感,呈现法国二代女权运动的浪潮。

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。