简介

威氏小鼷鹿体重1.3-2.0千克,体长42-63厘米,肩高约20厘米。面部尖长,雌雄都没有角,雄性犬齿较为发达,露在外面形成獠牙,雌性无此特征。前肢短,后肢长,尾短。体背为赭褐色,腹面黄白色,喉下有白色条纹。它们是独居动物,胆小机警,会回避人类和大型动物,喜欢在晨昏活动,主要以植物的花果、嫩叶为食。

在中国,2020年时其数量约有1000只左右,截至2023年,该物种在泰国和老挝的种群数量未知。威氏小鼷鹿的致危因素主要有经济作物种植、狩猎和林下经济发展等。西双版纳国家级自然保护区通过威氏小鼷鹿全境调查项目和制定《中国西双版纳鼷鹿保护行动计划》等措施保护该物种。

分类

发现与命名

1916年,英国派往泰国的官员沃尔特·詹姆斯·富兰克林·威廉姆逊(Walter James Franklin Williamson)在泰国北部帕府发现了一种鼷鹿属动物的头骨,同年,英国动物学家塞西尔·博登·克洛斯(Cecil Boden Kloss)研究了该头骨,将这种动物定为小鼷鹿(Tragulus kanchil)的亚种,即“Tragulus kanchil williamsoni”,词语“williamsoni”来源于头骨发现人威廉姆逊的名字。

随后,这种鼷鹿属动物的分类有争议,有人认为其应是爪哇鼷鹿(Tragulus javanicus )的亚种,即“Tragulus javanicus williamsoni”。2004年时,澳大利亚学者梅贾德和格罗夫斯对东南亚地区的鼷鹿属动物分类作了修订,把该亚种作为独立种,即威氏小鼷鹿(Tragulus williamsoni)。

亲缘关系

鼷鹿属共有6个物种,威氏小鼷鹿与爪哇鼷鹿、小鼷鹿亲缘关系较近,与越南鼷鹿(Tragulus versicolor)、大鼷鹿(Tragulus napu)和菲律宾鼷鹿(Tragulus nigricans)亲缘关系较远。

特征

威氏小鼷鹿体重1.3-2.0千克,体长42-63厘米,肩高约20-30厘米,是最小的有蹄类动物之一。面部尖长,雌雄都没有角,第一枚门齿呈铲状,第二、第三枚门齿和犬齿都呈条状,铲状的门齿之间还有空隙,雄性的犬齿较为发达,露在外面形成獠牙,雌性犬齿不发达。前肢短,后肢长,尾短。

威氏小鼷鹿体背的被毛为赭褐色,脊背中央略深,腹面为黄白色。在喉部和胸部常常有浅色斑,喉下有白色纵行条纹。

分布

分布范围

威氏小鼷鹿分布于中国和泰国,在老挝可能也有分布。在中国,威氏小鼷鹿仅分布于云南省西双版纳傣族自治州的勐腊县。在泰国,威氏小鼷鹿分布于泰国北部。在老挝,威氏小鼷鹿可能分布于中老跨境区域高海拔的南腊河上游区域。

栖息环境

威氏小鼷鹿主要栖息于热带、亚热带海拔1000米以下的森林、灌丛,经常活动和隐蔽于近水潮湿地带的灌草丛或树脚,并对低海拔的河谷浅滩地带有明显的选择偏好,喜欢河面较宽,水流较慢,河流两岸坡度平缓,植被茂密的环境,便于遭遇天敌时迅速逃避或就近隐藏。

威氏小鼷鹿栖息环境中优势植被种类包括千果榄仁(Terminalia myriocarpa)、土沉香(Aquilaria sinensis)和粗叶榕(Ficus hirta)等乔木,木奶果(Baccaurea samiflora)、斑鸠菊(Vernonia esculenta)、云南地桃花(Urena lobata)和大叶蒲葵(Livistona chinensis)等灌木和长柄山姜(Alpinia kwangsiensis)、柊叶(Phrynium capitatum)等草本。乔木盖度和灌木盖度是影响威氏小鼷鹿生境利用的主要因子,它们对较高的乔木和灌木盖度有选择偏好,因为高密度的灌木丛可为其提供良好的隐匿条件,高大的乔木能提供减少其被天敌发现的机率。

习性

节律行为

威氏小鼷鹿的日常节律与同域分布的体型更大的有蹄类动物有显著差异,在白天呈现上午下午各一个高峰,中午低谷的模式,在晚间不活跃。威氏小鼷鹿约在早上6点开始活动,在早上9点达到活跃高峰,随后活跃程度逐渐下降,在中午13点最不活跃,到达低谷,随后活跃程度又开始上升,直到傍晚18点左右达到晚间活跃高峰,随后活跃程度下降,到了晚上21点左右,进入休息状态,比白天任何时间段的活跃程度都低,直到第二天早上6点又开始活动。

而其它同域分布的体型更大的有蹄类动物,如赤麂(Muntiacus vaginalis)、野猪(Sus scrofa)、中国鬣羚(Capricornis milneedwardsii)、水鹿(Rusa unicolor)则是白天和晚上都活跃,虽然它们也在上午和下午出现活动高峰,但高峰时的活跃程度和低谷期相差不大,活动时间分配比威氏小鼷鹿更均匀。这可能是因为威氏小鼷鹿体型较小,又无法在空间分布上彻底远离大型动物,只能通过调整作息时间来免于受到大型动物的干扰和竞争所导致的。

觅食行为

威氏小鼷鹿是植食性动物,以植物的花果及其他落地野果为食。食物种类包括榕树类(Ficus)植物、木奶果和余干子(Phyllanthus emblica)的果实,也取食长柄山姜(Alpinia kwangsiensis)、柊叶等草本植物的嫩叶,也可能进食植物嫩芽和小型蘑菇。威氏小鼷鹿喜欢在林窗或林缘区域觅食,因为这些区域植物多样性高,可为威氏小鼷鹿提供数量更多的果实和嫩叶。

防御行为

威氏小鼷鹿生性胆小机警,靠林间隐蔽和敏捷的行动躲避危险。威氏小鼷鹿会选择植被茂密的环境进行活动,它们对林木覆盖密度要求比较高,密集的乔木树冠层能在顶端提供较高密度的枝叶,保证了林下环境较高的郁闭度,能降低被天敌从高处发现的风险。同时也需要更茂密的灌木区域提供良好的隐匿条件,以便逃离捕食者的近距离追杀。威氏小鼷鹿胆小机警,人类活动足迹只要稍近一些,它们就会受惊逃跑。逃跑时,它们可迅速躲避到植被内,也可敏捷的跳跃、奔跑或游泳逃走。但每次涉水后,它们需要晾晒皮毛,行动能力变得特别迟缓,这种状态可能会持续半小时,很容易被众多天敌捕食。

繁殖

威氏小鼷鹿每年主要在6-7月繁殖,但其它时间也可繁殖。威氏小鼷鹿为独居动物,平时独来独往,繁殖期时雄性用发达的上犬齿来争夺配偶,随后雌雄成对活动一段时间,交配后又各自分开,由雌性独自承担孕育过程。雌性孕期为4-6个月,每胎一崽,偶见两崽,产崽后不久就可以继续发情,甚至能一边哺乳一边怀孕。幼崽出生后很快就能站立活动,5个月左右性成熟。

保护

种群状况

在中国,2020年时其数量约有1000只。

致危因素

威氏小鼷鹿的致危因素主要有经济作物种植、狩猎和林下经济发展等。

由于人口增长,橡胶(Hevea brasiliensis)和茶叶(Camellia sinensis)等经济作物持续升温,价格不断高涨,极大地刺激了群众的种植热情,2017年时,在最适合种植橡胶的海拨900米以下的热带雨林区域,除保护区和国有林外,凡能种植橡胶的地块已基本种植了橡胶,最高橡胶种植海拨已突破1400米,这与威氏小鼷鹿的生境发生了极大的冲突。随着经济作物面积的扩展,错综复杂的乡村公路及乡间小路也逐步形成,人为活动日趋频繁,加剧了威氏小鼷鹿生境的破碎化,其原分布区被居民区、生产区以及基础设施建设隔离,从而导致生境破碎化,产生孤岛效应,阻断基因或物种交流。

中国云南西双版纳是一个多民族聚居的地区,很多世居民族都有打猎的习俗。猎人主要通过兽夹来猎杀威氏小鼷鹿,被猎杀的威氏小鼷鹿个体小,容易隐藏和携带,不容易被发现,给偷猎者创造了作案机会。

西双版纳林下经济主要有林下种植、林下养殖、森林生态旅游、林下非木质产品利用和林下旅游等产业,从业者在保护区、国有林林下种植砂仁(Amomum villosum)、茶叶、重楼(Paris dulongensis)等,从而对威氏小鼷鹿生境有破坏作用。

此外,水利工程也影响着威氏小鼷鹿。2006年,西双版纳在距离勐腊县城14千米的南腊河中上游名为“大沙坝”的地方,修建一座大型水库。水库建成蓄水后,形成的水面割裂了威氏小鼷鹿的部分栖息地,这意味着它们如果要进行大范围活动,就难免需要涉水过河。

保护措施

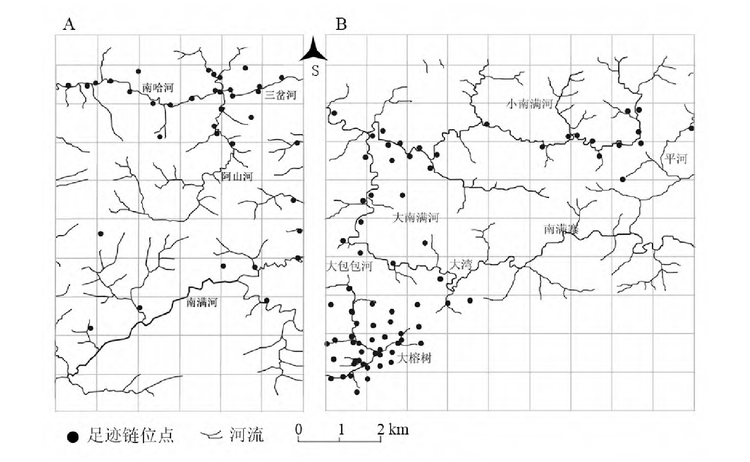

在中国,威氏小鼷鹿主要区域已建有西双版纳国家级自然保护区。2016年,中国云南西双版纳国家级自然保护区启动了威氏小鼷鹿全境调查项目。项目通过设计问卷、图片识别、交叉核准、信息记录、位置标注等方法,完成调查表格的填写及数据统计。走访村民小组218个,访查人数达1090人,调查的区域面积占西双版纳全境面积的52%。科研人员在了解某区域威氏小鼷鹿分布情况后,在2018年初春连续多日蹲点,拍摄到了威氏小鼷鹿的影像,这是在中国第一次以高清视频的方式完全记录到威氏小鼷鹿在原生生活区域的最真实的状况。项目建立了中国首个“鼷鹿村级保护宣传小组”, 开始尝试以村民自己的方式开展鼷鹿保护行动,还完成中国首份《鼷鹿保护宣传册》和《中国西双版纳鼷鹿保护行动计划》,并对鼷鹿生存环境进行评估分级,制作出“西双版纳鼷鹿潜在分布区域图”,但尚未能对其种群数量做出科学准确的统计。西双版纳国家级自然保护区及勐腊县相关部门在一个被水淹没的威氏小鼷鹿通道上,专门建设了一座高5.5米、宽6米、长29米的桥,并在上面铺上泥土、栽上植物,作为威氏小鼷鹿过河的通道,让它们不用冒险涉水。

2019年起,香港嘉道理保育组织与云南西双版纳国家级自然保护区合作,举办了“守护鼷鹿游园会”等活动,提高当地意识并加强监测工作。

保护级别

2014年,威氏小鼷鹿被列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN),级别为数据缺乏(DD)。

2020年,威氏小鼷鹿被列入《中国生物多样性红色名录·脊椎动物篇》,等级为极危(EN)。

2021年,威氏小鼷鹿被列入《中国国家重点保护野生动物名录》,为国家一级保护野生动物。