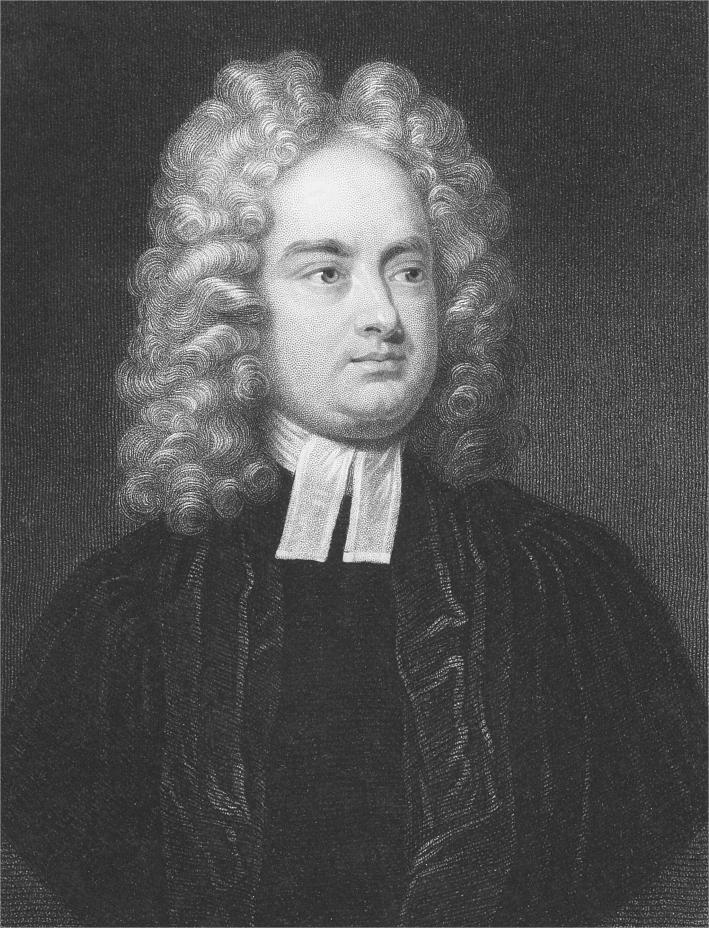

乔纳森·斯威夫特(Jona than Swift,1667年11月30-1745年10月19),是英国十八世纪杰出的政论家和讽刺小说家。以《格列佛游记》和《一只桶的故事》等作品闻名于世,他曾被高尔基称为“世界文学创造者之一”。

本页面主要目录有关于乔纳森·斯威夫特的:人物生平、人物关系、主要作品、创作特点、人物影响、人物评价、后世纪念等介绍

乔纳森·斯威夫特(Jona than Swift,1667年11月30-1745年10月19),是英国十八世纪杰出的政论家和讽刺小说家。以《格列佛游记》和《一只桶的故事》等作品闻名于世,他曾被高尔基称为“世界文学创造者之一”。

本页面主要目录有关于乔纳森·斯威夫特的:人物生平、人物关系、主要作品、创作特点、人物影响、人物评价、后世纪念等介绍

乔纳森·斯威夫特

1667年11月30日

1745年10月19日

《格列佛游记》 《一只桶的故事》等

Jona than Swift

男

英裔爱尔兰人

爱尔兰都柏林

爱尔兰

英语

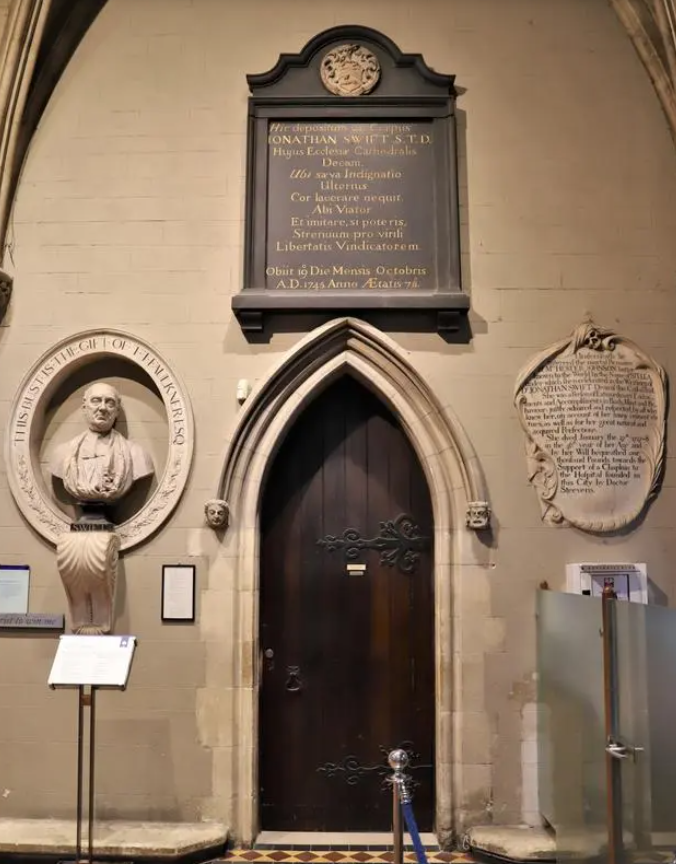

圣帕特里克教堂

1667年11月30日,乔纳森·斯威夫特出生于爱尔兰的首都都柏林,家境十分贫寒。15岁进入都柏林的三一学院学习哲学和神学,获学士学位。1688年,乔纳森·斯威夫特因英国入侵爱尔兰而中断学业,被迫前往英国,在坦普尔爵士家中作私人秘书,中间有几年时间离开过,1692年他在牛津大学获得了文科硕士学位,但随后又回来继任其职,一直到1699年坦普尔离世。1699年,斯威夫特回到爱尔兰,在都柏林附近的一个教区担任牧师,后因教会中的事务常去伦敦。1701年匿名发表了《关于雅典、罗马时期分歧、斗争的论述》一文。在他此后的晚期作品中,斥责了英国统治集团的腐朽政治,并在一定程度上揭露了资产阶级唯利是图的剥削本质。1704年,他印行《书战》(The Battle of the Books)及《桶之故事》(TheTale of a Tub)。它使得斯威夫特成为当时最具权威的讽刺家。他先为辉格党撰写政治宣传品,后转而投奔托利党。1710年,他担任《考察者》的主编,四年后因受到托利党人的排挤,斯威夫特回到爱尔兰,在都柏林任圣帕特里克教堂教长,积极为爱尔兰的自由和独立而呐喊。在此期间,他接连发表《关于普遍使用爱尔兰工业品的建议》(1720年)、《格列佛游记》(1726年)、《爱尔兰状况浅见》(1727年)、《免于穷人子弟成为其父母或国家之负担的谦逊的建议》(1728年)、《一个小小的建议》(AModestProposal,1729年)等极具杀伤力的政论和讽刺杰作,揭露和痛斥地主和英国政府对爱尔兰人民的压榨与凌辱,最终为他确立了爱尔兰人民争取民族独立思想领袖的地位。乔纳森·斯威夫特于1745年10月19日逝世。

作为十八世纪英国文学的无冕之王,乔纳森·斯威夫特是一位备受瞩目、才华横溢的文学大师,创作了形式多样、思想深邃的文学作品。斯威夫特的作品,反对英国殖民主义、反对过度理性,主张古典主义文化和道德教育。高尔基曾称他为“世界文学创造者之一”。他的代表作《格列佛游记》代表了讽刺文学的高峰,他的许多作品都致力于爱尔兰摆脱英国控制的独立事业,他被视为爱尔兰为自由而战,最早最伟大的战士之一,也是启蒙运动激进民主派的创始人。1990年,爱尔兰人民以钞票为纪念碑,将这位影响了爱尔兰民族精神和生活的人印上了爱尔兰十镑值纸币的正面。

童年经历

乔纳森·斯威夫特1667年11月30日诞生在爱尔兰首府都柏林的一个贫苦家庭,父亲在他出生前7个月逝世,因为贫穷,年轻的母亲无法承受在爱尔兰独自抚养婴儿的艰辛,将他丢给其伯父戈德温·斯威夫特便独自回了英格兰,且一去未还,于是他的伯父负起了教养他的责任。斯威夫特6岁上学,在基尔凯尼文法学校读了8年,15岁时进入都柏林的三一学院学习哲学和神学,并在那里取得学士学位。

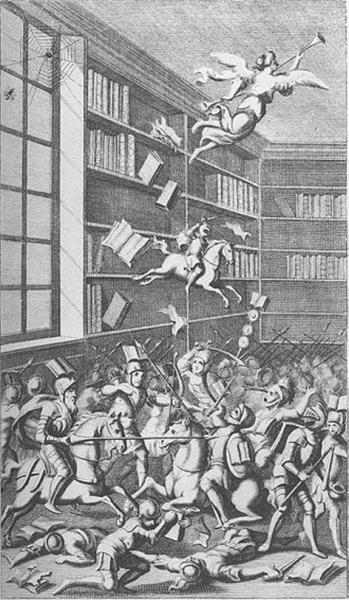

担任坦普尔的私人秘书

1688年,爱尔兰面临英国的入侵,斯威夫特不得不前往英国寻找出路。经自己母亲的介绍,他在一位远亲,退休的辉格党大臣与外交家坦普尔爵士家作私人秘书。1692年获牛津大学硕士学位。这时期的斯威夫特追随坦普尔的文学趣味,写过一些颂诗和抒情诗,如1690年代的《雅典颂》(Odeto the Athenian Society),《国王颂》(Ode to the King)和《坦普尔颂》。斯威夫特的第一部著作《书的战争》,就是在这段时期创作完成的,但并没有出版,斯威夫特对论战双方都予以了讽刺。这部著作初步展示了斯威夫特作品的辛辣讽刺之风。

在担任秘书漫长的11年间,斯威夫特体会到生活的酸甜苦辣和世态炎凉。邓普待他如仆人,对他唯一的优待是,准许他自由出入他的图书馆,阅读他的藏书。斯威夫特不满足于仅仅获得大量阅读的机会,他想在这里获得在教堂或是政府任职的机会。1694年,他接受英国国教教士之职,前往爱尔兰任基尔鲁特(Kilroot)教区牧师,但不久后又回到了坦普尔的庄园,继续他的私人秘书的工作。1699年,坦普尔辞世后,斯威夫特受托处理其未出版的作品手稿。因坦普尔生前,他的好友威廉王曾允诺给斯威夫特威斯特敏斯特或者坎特伯雷教堂的教职,斯威夫特便将坦普尔的遗世之作献给威廉王。只可惜,这位国王似乎彻底忘记了曾经的允诺。斯威夫特曾亲自去宫廷恳切请求,但也无济于事。

卷入党争

1699年,斯威夫特回到爱尔兰,在爱尔兰拉挪科教堂获得了稳定的职位,1701年获得三一学院神学博士学位。在担任拉挪科教堂的牧师期间,因为教会事务时常到伦敦去,他在伦敦期间卷入了党派的斗争。这期间他发表了自己的成名作《一只桶的故事》(ATale of a Tub),,对基督教各个派别间的争执进行无情鞭挞。斯威夫特放弃教堂职位,投身于党派的政治争斗之中。1704年,他印行《书战》(The Battle of the Books)及《桶之故事》(TheTale of a Tub),将一切哲学及宗教均贬为不同的外衣,用来掩饰世人可惊的无知,或隐藏世人赤裸裸的欲望,它使得斯威夫特成为当时最具权威的讽刺家。他先为辉格党撰写政治宣传品,后转而投奔托利党,于1710年主编了《考查者》(The Examiner),写了许多反对战争和揭露辉格党人贪婪的小册子。其中最有名的一篇是写于1711年的《同盟国和前任内阁在发动和进行这次战争的行为》,想要罢黜马尔巴勒和结束西班牙王位继承战争。在1710年到1713年期间,斯威夫特成为伦敦握有生杀大权、炙手可热的人物。辉格党惧怕他犀利的鞭笞,托利党也害怕会失去他的支持。

爱尔兰的爱国者

1713年4月,女王勉强同意任命斯威夫特为都柏林帕特里克教堂教长。次年,托利党被夺权后,斯威夫特在伦敦受到排挤,而且因为之前他在自己的作品《木桶的故事》里给予宗教以无情的讽刺,他已无法在英格兰获得任何教会职位。所以斯威夫特不得不回到爱尔兰,在圣·帕特里克大教堂担任教长一职,并在此经历了人生最后的阶段。这时期他开始积极为爱尔兰的自由和独立而呐喊。1724年,他以德拉皮耶(M.B.Drapier)之笔名,印行了6封信,谴责伍德想供给爱尔兰铜币而从中取利的企图。斯威夫特出于对爱尔兰人民的同情和热爱,他接连发表《关于普遍使用爱尔兰工业品的建议》(1720年)、《爱尔兰状况浅见》(1727年)、《免于穷人子弟成为其父母或国家之负担的谦逊的建议》(1728年)、《一个小小的建议》(AModestProposal,1729年)等极具杀伤力的政论和讽刺杰作。揭露和痛斥地主和英国政府对爱尔兰人民的压榨与凌辱。他的代表作《格列佛游记》也是完成于这个时期。

1728年以后,斯威夫特的贪欲增长至与其乐善好施相等,他吝惜招待客人的食物及招待朋友的酒类。其晕眩症日益严重。他将自己积蓄的三分之一用于慈善事业,另用三分之一的收入为弱智者盖了一所圣帕特里克医。他年轻时患有脑病,最后几年日益加剧,听觉、视觉几乎丧失,时常昏睡不语。许多人认为他精神失常,也有人认为他因失意而自闭。这期间的作品如《贵妇化妆室》(1730年)、《倩女就寝》和《斯特里封与克露》(均为1731年)等晚期诗作就流露了他对人性的悲观与绝望。1738年,疯狂的确定症候出现了。1741年,需指定监护人照顾其事务,并照料他,以免他在狂暴中伤害自已。1742年,他左眼发炎,使他受了很大的苦,要用5个看护人才能阻止他把自己的眼睛挖出来。他又活了一年,未曾说一句话。1745年10月19日,斯威夫特去世,终年78岁,葬于圣帕特里克大教堂。他去世前曾用拉丁文为自己写了墓志铭:“斯威夫特已向他的安息地驶去。他的冲天的怒气,再不能撕裂他的心肺。努力仿效他吧,周游世界的旅行者。他为人类自由出了力。”

关于斯威夫特的个人感情,他曾先后和两个极爱他的女人有过关联,她们都为他做出无私的付出,他觉得对不起她们,心里感到不堪言状的内疚、自责。据说这是他备受折磨以致最后神经失常的重要原因。其中一个是他在邓普家服务期间曾辅导过的埃丝特·约翰逊,后来他也叫她斯黛拉。埃丝特是个年轻漂亮的女人,斯威夫特与她有过一段缠绵的爱情,还曾为她作过《写给斯黛拉的日记》(The Journal to Stella)。有传言说他们秘密结婚。1728年斯黛拉病逝,他很难过。他虽然从伦敦匆忙赶回,在她病榻边守夜、祈祷,她还是走了。他难过得没有去参加她的葬礼。那天他写了一首诗《约翰逊夫人之死》(“The Death of Mrs.Johnson”)以志纪念。

1708年,一个叫范讷梅瑞(Es⁃ther Vanhomrigh)的女人爱上了他,但斯威夫特并不想对这段感情有太多承诺。关于这段交往,斯威夫特在他写于1712年的叙事诗《卡德努斯和范妮莎》(Cadenus and Vanessa)中通过一个戏谑的古典场景隐晦地道出了两人的关系。作者借用词序异位法,将卡德努斯暗指自己,范妮莎暗指范讷梅瑞。有些评论家称诗中的斯威夫特一直在试图规避这样一个充满挑逗欲望的女性,但事实上他们二人的关系远比诗歌中描绘的要紧密得多,一个充满说服力的证据是1714年之后,她随斯威夫特一起移居都柏林,两人有过一段共处时光。

关系 | 姓名 | 简介 |

父亲 | - | 父亲在乔纳森·斯威夫特出生前7个月就去世了 |

母亲 | - | 母亲出走 |

伯父 | 戈德温·斯威夫特 | 乔纳森·斯威夫特被伯父戈德温·斯威夫特抚养长大 |

资料来源: | ||

书名 | 出版时间 | 类型 |

《雅典颂》(Odetothe Athe⁃nian Society) | 1692年 | 诗歌 |

《国王颂》(Odetothe King) | 1690年代 | 诗歌 |

《坦普尔颂》(Odetothe Honorable SirWilliamTemple) | 1690年代 | 诗歌 |

《论希腊和罗马的内部纷争》 | 1701年 | 散文 |

《书的战争》(The Battle of the Books) | 1704年 | 小说 |

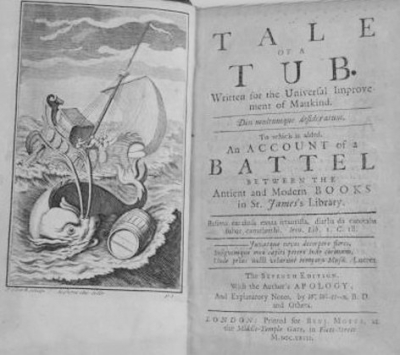

《一只桶的故事》(ATaleofa Tub) | 1704年 | 小说 |

《别克斯达夫文集》 | 1708年 | 散文 |

《城市雨中即景》(A Description of a City Shower) | 1710年 | 诗歌 |

《同盟国和前任内阁在发动和进行这次战争的行为》 | 1711年 | 散文 |

《给斯黛拉的日记》(Journal to Stella) | 1710-1713年 | 小说 |

《卡德努斯和范妮莎》(Cadenus and Vanessa) | 1712年 | 诗歌 |

《美女的养成》(The Progress of Beauty) | 1719年 | 诗歌 |

《关于普遍使用爱尔兰工业品的建议》 | 1720年 | 散文 |

《布商的信》(Drapier's Letters) | 1724年,1725年 | 散文 |

《格列佛游记》(Gulliver's Travels) | 1726年 | 小说 |

《爱尔兰状况浅见》 | 1727年 | 散文 |

《约翰逊夫人之死》(“The Death of Mrs.Johnson”) | 1728年 | 诗歌 |

《一个温和的建议》(A Modest Proposal) | 1729年 | 散文 |

《女神要入眠》(A Beautiful Young Nymph Going to Bed) | 1731年 | 诗歌 |

《相思病者和女神》(Strephon and Chloe) | 1731年 | 诗歌 |

《卡修厄斯和彼得》(Cassinus and Peter) | 1731年 | 诗歌 |

《咏斯威夫特教长之死》(Verseson the Death of Dr.Swift) | 1742年 | 诗歌 |

资料来源 | ||

《一只桶的故事》

《一只桶的故事》写于1696年至1698年间,它无情地鞭笞了天主教、路德教和卡尔文教忤逆基督圣训的行为。这篇寓言式散文很可能受到了约翰·班扬作品的激励。一位父亲(象征基督)有三个儿子,大儿子彼得代表罗马天主教堂,二儿子马丁代表马丁·路德和英国国教,小儿子杰克象征持不同观点的异教分子。父亲临终前在病榻上赐给每个儿子一件外衣(寓意基督信仰),并告诉他们不能对衣服做任何改动,衣服会随着孩子们的长大而长大。遗嘱象征着《圣经》,衣服则代表基督教精神的执行。然而,父亲死后,大儿子和小儿子渐渐违背了父亲的遗愿,找到各种借口,在衣服上施加点缀,或改变衣服的形状,只有二儿子几乎没有改动衣服的原样。这篇散文似乎攻击罗马天主教堂和宗教异端,对英国国教给予表面肯定。在斯威夫特看来,所有宗教信仰和教条大同小异,都有可笑、可鄙的一面。《一只桶的故事》体现出典型的斯威夫特式讽刺风格。它起到了攻击整个基督教的效果。当然,书里表达的思想复杂,作家的宗教观不甚明了。这篇讽刺文一发表,理所当然地给作家招来严重后果,教会和英国政府对他恨之入骨。

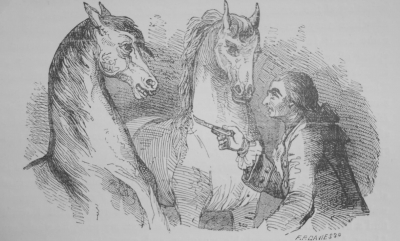

《格列佛游记》

《格列佛游记》出版于1726年,是乔纳森·斯威夫特唯一的一部长篇小说。这本书讲述了格列佛医生非凡的冒险经历,描写了他所到的许多奇幻岛屿,其社会体系,居民的生活方式和风俗。故事分成四部分。

在第一部分格列佛描述了在一个叫利立浦特的地方海船失事。这儿的人最高的只有六英尺高。这个国家有两党,根据鞋跟高低来划分,以此讽刺英国的托利党和辉格党。利立浦特的划分是根据鸡蛋应该在大头儿砸开还是小头儿砸开,以此讽刺英国的宗教纷争。

第二部分是关于到大人国的旅行。大人国国王经常询问格列佛对欧洲事务的看法,格列佛的回答是对当代政治的辛辣讽刺。

第三部分描述了拉普他岛上的怪异现象,居民都沉迷于不切实际的空想,讽刺了学者和哲学家。

在最后一部分,格列佛的讽刺最严厉。斯威夫特将资产阶级世界形象化为令人讨厌的人型状的动物——野胡。他无情地鞭笞了堕落的贵族,讽刺了整个英国国家系统。

《一个温和的建议》

《一个温和的建议》是斯威夫特关于爱尔兰的最重要的小册子之一。本文首先描写了爱尔兰穷苦人民的悲惨生活。然后他建议要解决这一问题,可以让穷人出售自己一岁大的孩子给富人当作一道美味佳肴。斯威夫特通过尖锐的讽刺,实际上是在表明“英格兰人正在吞噬爱尔兰人”。本文强烈谴责了英国统治阶层对爱尔兰人民的残酷压迫和剥削,尤其是那些英国富人地主阶层对爱尔兰穷苦农民的压榨。

反对英国殖民主义

斯威夫特的讽刺文章无一例外地影射了现实,对英国的君主政体、司法制度、殖民政策和社会风尚等诸多社会问题进行无情的揭露。斯威夫特的故事总是有所指,在他的笔下,背信弃义、无知浅薄、为非作歹、政治贪腐,这一切的根源都在于人类道德的堕落。同时,作家还表达了普通百姓的痛苦和对他们的热爱,运用讽喻手法寄托了自己对理想人性和道德的不懈追求。他发表的《普遍使用爱尔兰的工业产品的建议》,主张爱尔兰人民发展自己的工业,拒绝使用英国货,以抵制英国殖民者的残酷剥削。

新古典主义

在18世纪的英国文坛,出现了两大文化选择,分别为“新科学”文化方向和古典主义文化。乔纳森·斯威夫特在文化选择上主张古典主义文化,以此改造国民。他认为古典主义文化能够培养人们的头脑,主张以英国要效仿古希腊和古罗马的文化发展模式。斯威夫特的这一文化选择主要基于他的“人性观”,他认为人性是会变化的,古希腊和古罗马时期还有具有人性的哲人,而现代人的身上毫无人性,因此他希望用古典主义文化来丰富现代人的大脑,改变英国民众愚蠢狡猾、是非不分的本性。这在斯威夫特的早期代表作《书的战争》里有所体现,在《书的战争》斯威夫他指责现代作家为蜘蛛,造出的都是粪便和毒素,而古典大师则是蜜蜂,带来甜蜜和光明。

反对过度理性

斯威夫特通过《格列佛游记》反映了十八世纪英国的社会现实问题。当时英国是一个经历巨大变革与动荡的国家,自然科学的发展以及它们在工业领域的成功应用提高了人们的认知水平,并帮助资产阶级获得了巨额的商业利润。因此资产阶级试图扩大自然科学的影响,他们宣扬自然科学取得的成果,并想把自然科学法则推广到人们生活的每一个领域,推崇理性。斯威夫特注意到自然科学被资产阶级利用,成为他们牟取暴利的手段,成为他们宣传统治理念,欺骗普通群众的工具。因此斯威夫特在小说中揭露了资产阶级自私自利的本性,通过刻画很多典型人物来讽刺由于过度推崇理性主义所导致的人的荒唐的思维模式,奇怪的行为方式,因此斯威夫特认为理性主义的目标是虚幻的,标准是不切实际的,作用是负面的,所以它不具备成为社会运动纲领的资质。资本主义所珍视的核心理论框架是虚假的,因此资本主义是空中楼阁。

道德教育

《格列佛游记》也反映了乔纳森·斯威夫特的教育的看法,他认为道德教育是根本。他在小说中描述了利立浦特人的学术、法律、风俗和教育儿童的方法,进而强调道德的重要性,并认为优良的品行比卓越的才能更重要。在他描绘的理想国慧骃国里,人们都是诚实守信、友善仁爱的,这也是他对人们在品德方面的期望。除了强调道德,他也讨论了能力培养的问题,认为人们应该有坚强的意志、要有探索知识的精神,还要注重劳逸结合。

审丑思想

乔纳·森斯威夫特的诗歌创作风格令人望而生畏,丑陋粗糙的女士闺房,肮脏破败的街头闹市,以及充满犀利讽刺的诗歌语言。斯威夫特在《致德兰尼先生诗》中精辟地概括自己的诗歌:“没思想,没幻觉,没超群;只是用韵律描画的大众话题。”他以独特的面貌展示着诗歌的改革作用,审丑意向的描写也正促人警醒,激励并呼吁读者社会中改革审丑的一面,从而达到消灭社会丑陋面,建立和谐社会的目的。

讽刺手法

乔纳森·斯威夫特的作品里不乏荒谬、丑陋、无情、悲观等主题,令人在尴尬的笑声中遍尝社会、政治、人类本质等方面的苦涩滋味。斯威夫特式的讽刺宛如一针清醒剂,让在混沌中苟且偷生的世人幡然醒悟,回归对人类自身弊端的客观认识。他试图利用虚构的情节和虚幻的手法来实现幻想与现实的统一。也就是说,他在小说中揭露和批判了当时发生的事情;同时,斯威夫特借助讽刺手法展示了他的理想社会,并完善了他那个时代的世界。

幻想手法

斯威夫特的风格更多的是通过戏谑和嘲讽来削弱(而非消除)其作品攻击的强度,而内容的骇人听闻却又反过来加大了抨击的力度。他善于运用幻想的手法刻画了英国现实社会中各种类型的人物,并对其进行讽刺和批判。但仅仅揭露和讽刺现实是不够的,不足以改变社会制度和社会现状。为此斯威夫特提出了他心中的理想王国以表现他的理想主义思想和改革社会的主张,提供治疗社会弊病的。

反语表达

《格列佛游记》作为斯威夫特讽刺文学的代表作,集中体现了他的文学创作特点。小说的讽刺艺术通过多种表现手段来实现。首先,斯威夫特通过诙谐的文风以小见大地批判当时社会上存在的弊端、恶习,在引人发笑的同时又蕴含深刻的含义。其次,他通过影射暗指当时英国的主要社会问题,反映当局的混乱现状。此外,他擅长用反语表达观点,针砭时弊,勾勒人性的丑恶,以实现讽刺效果。反讽是斯威夫特最惯用的一类文学写作方法,其精妙绝伦之处在于相信并期盼阅读者会以这种方法与作者一起嘲笑社会现实中的荒谬。同时,他通过人物、制度的对比揭露社会问题,充分发挥讽刺艺术的力量。

语言特点

斯威夫特的散文语言以简单为主。只在非常必要时,他才在文中使用暗喻等修辞手段。他的句子从不过长或过短,即使是长句,也不会有表达上的漏洞、连接上的间断或转折上的突兀等现象。他的语言简明易懂,但寓意深刻。他的文字没有繁杂的矫饰,不会卖弄学问,不用华丽手段增加效果。斯威夫特的语言风格和他的思想相辅相成。他的散文总是立足于现实。《书战》中描写战争的情节细致入微,包括具体某位作家与他的后继者和评论家们的论争。这场争论不仅存在于古典作者和现代作者之间,还存在于作者和评论家们之间。语言幽默、诙谐,充满讽刺味道,比喻恰到好处。

文学影响

乔纳森·斯威夫特是英国18世纪最杰出的讽刺小说家,关于他的研究已经有近300年的历史。斯威夫特式的讽刺开了讽刺文体的先河,成为独树一帜的讽刺王国的国王。他在文学上的超凡成就,几个世纪以来一直在影响着后代作家和无数的追随者。十九世纪英国批判现实主义大师萧伯纳被认为是斯威夫特文学思想的继承者,美国二十世纪黑色幽默的创作也受到斯威夫特文风的一定影响。英国20世纪著名作家乔治·奥威尔(George Orwell,1903-1950)一生中读这部书不下六次。他说:“如果要我开一份书目,列出哪怕其他书都被毁坏时也要保留的六本书,我一定会把《格列佛游记》列入其中。”乔纳森·斯威夫特的《格列佛游记》是讽刺文学的代表作,深受各国读者欢迎,被翻译为几十种语言,在世界范围内得到广泛传播。

政治社会影响

1714年回到爱尔兰之后,他的重心转移到了“英爱关系”上,从英国国教教徒变成了与英国对立的讨伐者。他在作品中抨击英国当局的统治、对爱尔兰的殖民政策,批判社会不公和人性的险恶,也表达了对爱尔兰民众穷困生活的同情。这时期的作品《一个小小的建议》就体现了他的这一政治观念。斯威夫特为爱尔兰人民的独立和自由摇旗呐喊,为自己赢得了“伟大的爱尔兰爱国者”的称号。伍德半便士的争论导致他去写《布商的信》(TheDrapier’s lettres,1724)(共六封),在他第四封《布商的信》中,他对“全体爱尔兰人民”讲:“根据上帝、自然、民族的法律,根据你们自己国家的法律,你们是,也应该和你们的英国兄弟一样是一个自由民族。”

在中国的传播影响

乔纳森·斯威夫特的《格列佛游记》作为清末最早译入的8部小说之一,对于中国文学,乃至中国革命思维的现代化皆有独异价值。自1872年《谈瀛小录》改译《格列佛游记》始,中国斯威夫特研究已近150年。1872年5月21至24日,上海《申报》连载《谈瀛小录》,匿名刊发《游记》“小人国”部分译文;1903年7月,《绣像小说》第5期选译《游记》卷一,署作者名“司威夫脱”;周作人于1927年译斯威夫特讽刺名篇“AModestProposal”为《育婴刍议》,收入《冥土旅行》中。

苏联文学理论家A·C·布什明(A.C.Bushmin,1910一1983)曾说:“斯威夫特在世界文坛上占有最杰出的讽刺大师的席位。对任何一位以讽刺为武器进行社会改革的作家来说,如果能够与他相提并论,显然是一种极高的评价。”

高尔基称他为“伟大文学创造者之一”。

当代美国著名文学评论家哈罗德·布鲁姆(HaroldBloom,1930-2019)称之为“西方文学中最伟大的讽刺作家”。

萨克雷(WilliamThackeray)认为“斯威夫特的逝世如同一个帝国的轰然倒塌。随着时间的沉淀,斯威夫特的文学创作连同他的精神一起在文化长河中彰显出意义和价值。”

在《不列颠百科全书》中,人们称斯威夫特为“英国最杰出的讽刺作家和古往今来屈指可数的讽刺大师之一”。

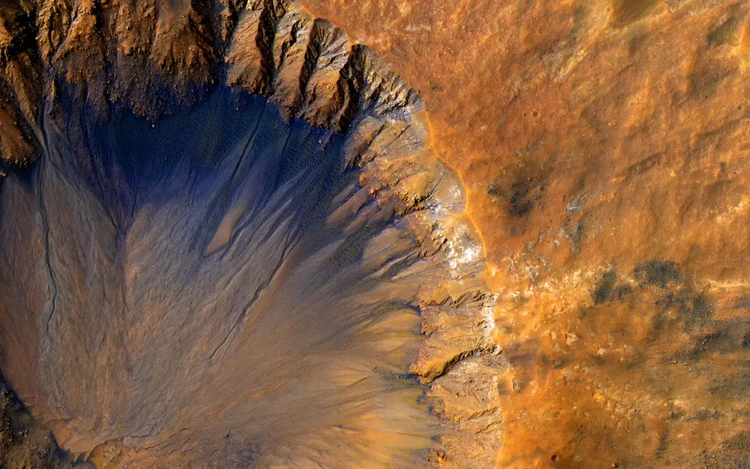

为了纪念乔纳森·斯威夫特,人们将火星的卫星之一木卫二上的一个陨石坑命名为斯威夫特陨石坑。

1985年,美国《生活》图画杂志曾开展一次“评选人类有史以来最佳图书”的活动,数十万读者参与其中,斯威夫特的《格列佛游记》一举超越莎士比亚的《仲夏夜之梦》,位列最佳图书第11位。

1990年,爱尔兰人民以钞票为纪念碑,将这位影响了爱尔兰民族精神和生活的人印上了爱尔兰十镑值纸币的正面。2014年,都柏林市立图书馆为扩展自己的藏书量,购得了包含斯威夫特1741年版的《木桶的故事》在内的多部珍贵图书。

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。