简介

索拉非尼片剂平均相对生物利用度为38%~49%,主要在肝脏内通过CYP3A4(细胞色素P450 3A4)介导的氧化作用代谢。口服100mg(溶液剂)后,96%的药物在14d内被消除。不良反应中最常见的是腹泻、皮疹、脱发和手足皮肤反应,严重的不良反应包括心肌缺血、心肌梗死、掌足综合征、斯·约综合征、中毒性表皮坏死综合征、Q-T间期延长、胃肠穿孔、药物性肝炎。上市后有导致肝功能衰竭甚至死亡的报道,另外有超敏反应、血管神经性水肿、下领骨坏死、横纹肌溶解、肺间质样改变。对索拉非尼或药物的非活性成分有严重过敏症状的患者禁用。

索拉非尼于20世纪90年代作为RAF1抑制剂问世,发挥肿瘤增殖抑制作用。德国拜耳公司于1999年申请了索拉非尼的专利保护。2005年12月20日美国食品药品管理局(FDA )批准索拉非尼用于晚期肾细胞癌的治疗,2006年9月12日中国药品监督管理部门批准索拉非尼在中国上市,2007年11月16日美国FDA批准索拉非尼用于无法切除治疗的肝细胞癌的治疗,2008年5月中国药品监督管理部门批准其在中国用于晚期肝癌的治疗, 2013年索拉非尼又被FDA 批准用于分化型甲状腺癌的治疗。2017年索拉非尼被纳入中国国家医保目录,是化学药品,注册剂型为片剂,属于医保乙类药物。

医学用途

适应证

不能手术的晚期肾细胞癌。

无法手术或向远处转移的原发肝细胞癌。

用法与用量

口服:每次0.4g,一日2次,空腹或随低脂、中脂饮食服用。

对疑似不良反应的处理,包括暂停或减少该药用量。如必需,该药用量减为一日1次,一次0.4g。建议根据皮肤毒性做相应的剂量调整。

制剂与规格

药品名称 | 医保剂型 | 注册剂型 | 规格 |

索拉非尼 | 口服常释剂型 | 片剂 | 0.2g |

参考资料

药理机制

索拉非尼是一种多激酶抑制剂,能同时抑制多种存在于细胞内和细胞表面的激酶活性,包括RAF-1、B-RAF的丝氨酸/苏氨酸激酶活性,以及血管内皮细胞生长因子受体-2(VEGFR-2)、血管内皮细胞生长因子受体-3(VEGFR-3)、血小板衍生生长因子受体β(PDGFRβ)、c-kit受体和FLT-3等多种受体的酪氨酸激酶活性;具有双重抗肿瘤效应,一方面可以通过抑制RAF/MEK/ERK信号转导通路,直接抑制肿瘤生长;另一方面又可通过抑制VEGFR和PDGFR而阻断肿瘤新生血管的形成,间接抑制肿瘤细胞的生长;抑制肿瘤细胞增殖,包括小鼠肾细胞癌、RENCA肿瘤模型和无胸腺小鼠移植多种人肿瘤模型,并抑制肿瘤血管生成。

药代动力学

吸收

与口服液比较,片剂平均相对生物利用度为38%~49%。清除t1/2约为25~48h。与单剂量给药相比,重复给药7d可达到2.5~7倍的蓄积。给药7d后,血药浓度可达稳态,平均血药浓度峰谷比<2。口服后约3h可达血药峰值。中度脂肪饮食与禁食状态下的生物利用度相似。高脂饮食时,生物利用度较禁食状态时降低29%。当口服剂量超过0.4g,2次/日,平均Cmax(血药峰浓度)和AUC(曲线下面积)的升高与剂量呈非线性关系。

分布

在体外,与人血浆蛋白结合率为99.5%。

代谢

主要在肝脏内通过CYP3A4介导的氧化作用代谢,除此之外,还有 UGTIA9介导的葡萄糖酸苷化代谢,血药浓度达到稳态时,原药在血浆中约占70%~85%的比例。有8个已知代谢产物,其中5个在血浆中被检出,在血浆中的主要循环代谢产物为吡啶类-N-氧化物。体外试验表明,该物质的效能与原药相似,在血浆中占9%~16%。

消除

口服100mg(溶液剂)后,96%的药物在14d内被消除,其中77%随粪便排泄,19%以葡萄糖酸苷代谢产物的形式随尿液排泄。有51%的原药随粪便排泄,尿液中未发现原药。

风险与禁忌

毒理

胎儿毒性

在动物实验中,已经发现索拉非尼有致畸性和胚胎胎儿毒性(包括流产危险增加、发育障碍),并且这些危害作用在明显低于临床剂量时即出现。基于索拉非尼对多种激酶抑制的机制和动物实验结果,从而推测妊娠服用索拉非尼会危害胎儿。哺乳期妇女在索拉非尼治疗期间应停止哺乳。

皮肤毒性

手足皮肤反应和皮疹是服用索拉非尼最常见的不良反应。皮疹和手足皮肤反应通常多为NCI-CTCAEv3.0(常见不良事件评价标准)1~2级,且多于开始服用索拉非尼后的6周内出现。对皮肤毒性反应的处理包括局部用药以减轻症状,暂时性停药或(和)对索拉非尼进行剂量调整。对于皮肤毒性严重或反应持久的患者需要永久停用索拉非尼。

不良反应

最常见的不良反应

腹泻、皮疹、脱发和手足皮肤反应。

很常见的不良反应(>10%)

淋巴细胞减少、低磷血症、出血(包括胃肠道出血、呼吸道出血及脑出血)、高血压、腹泻、恶心、呕吐、皮疹、脱发、手足皮肤反应、瘙痒、红斑、乏力、疼痛(包括口痛、腹痛、骨痛、头痛和癌痛)、淀粉酶升高、脂肪酶升高。

常见的不良反应(>1%,≤10%)

白细胞减少、中性粒细胞减少、贫血、血小板减少、畏食、抑郁、外周感觉神经病变、耳鸣、声嘶、便秘、口腔炎(包括口干和舌痛)、消化不良、吞咽困难、皮肤干燥、剥脱性皮炎、痤疮、脱屑、关节痛、肌痛、勃起功能障碍、虚弱、发热、流行性感冒症状、体重减轻、氨基转移酶短暂升高。

不常见的不良反应(>0.1%,≤1%)

毛囊炎、感染、超敏反应(包括皮肤反应和荨麻疹)、甲状腺功能减退、低钠血症、脱水、可逆性后部脑白质病、心肌缺血和心肌梗死、充血性心力衰竭、高血压危象、鼻溢、胃食管反流、胰腺炎、胃炎、胃肠道穿孔、胆红素升高和黄疸、湿疹、轻微多形性红斑、角化棘皮瘤、皮肤鳞状上皮细胞癌、男性乳房发育、碱性磷酸酶短暂升高、凝血时间国际标准化比值(INR)异常、凝血酶原异常。

药物相互作用

CYP3A4诱导药:与利福平持续联合应用可导致AUC平均减少37%。其他CYP3A4诱导药如贯叶连翘(或贯叶金丝桃,俗称圣约翰草)、苯妥英、卡马西平、苯巴比妥和地塞米松等可能加快其代谢,因而降低其血药浓度。

与其他抗肿瘤药物的相互作用:临床试验中,和其他常规剂量的抗肿瘤药物进行了联合应用,包括吉西他滨、奥沙利铂、多柔比星和伊立替康。不影响吉西他滨和奥沙利铂的药物代谢。

紫杉醇(225mg/m)及卡铂(AUC=6)伴随索拉非尼(一日2次,一次0.1g、0.2g或0.4g)使用时(在使用紫杉醇、卡铂前后,停用索拉非尼3日),不会对紫杉醇的药动学产生明显影响。

和多柔比星联合应用时,可引起患者体内多柔比星的AUC值增加21%。和伊立替康合用时,由于伊立替康活性代谢产物SN-38通过尿苷二磷酸葡醛酸转移酶(UGT)1A1途径进一步代谢,两者合用导致SN-38的AUC升高67%~120%,同时伊立替康的AUC值升高26%~42%。

多西他赛(75mg/m或100mg/m,每21日一次)与索拉非尼(在21日的治疗周期中,从第2天到第19天,0.2g或0.4g一日2次给药)联合应用时(索拉非尼在多西他赛用药时停用3日),可导致多西他赛的AUC增加36%~80%,Cmax提高16%~32%。建议索拉非尼与多西他赛联合应用时,需谨慎。

酮康唑是CYP3A4的强效抑制剂,健康男性志愿者使用酮康唑1次/日,连续7d,并合用单剂量50mg,平均血药浓度并未改变。所以其和CYP3A4抑制剂之间不存在药物代谢的相互作用。

特殊人群用药

儿童:尚无儿童用药的安全性及有效性资料。

老人:无需调整剂量。

妊娠期妇女:动物实验已发现该药有致畸性和胚胎-胎儿毒性(包括流产危险增加、发育障碍)且这些危害作用在明显低于临床剂量时即出现。孕妇应避免使用该药,仅在治疗收益超过对胎儿产生的可能危害时,才能应用。育龄妇女在治疗期间和治疗结束至少2周内也应采取足够的避孕措施。美国FDA妊娠安全性分级为D级(对胎儿有危害。市场调查或研究证实对胎儿有害,但对孕妇的益处超过对胎儿的危害)。

哺乳妇女:该药治疗期间应停止哺乳。

禁忌症

对索拉非尼或药物的非活性成分有严重过敏症状的患者禁用。

注意事项

合用华法林的患者:部分同时服用索拉非尼和华法林治疗的患者偶发出血或国际标准化比率(INR)升高,对合用华法林的患者应定期监测凝血酶原时间的改变、INR值并注意临床出血迹象。

心肌缺血和(或)心肌梗死的患者:在试验中,治疗相关的心肌缺血或心肌梗死在该药组的发生率(2.9%)高于安慰剂组(0.4%)。不稳定的冠心病患者和近期的心肌梗死患者没有入组该试验,对于发生心肌缺血和(或)心肌梗死的患者,应该考虑暂时或永久停用索拉非尼的治疗。

要进行大手术的患者:对伤口愈合的影响未进行专门的研究。建议须要进行大手术的患者暂停使用,手术后患者何时再应用的临床经验有限,因此,决定患者再次服用前应先从临床考虑,确保伤口愈合。

介入治疗:由于缺乏在晚期肝细胞癌患者中索拉非尼与介入治疗如肝癌介入治疗(TACE)比较的随机对照临床研究数据,因此尚不能明确索拉非尼相对介入治疗的优势,也不能明确对既往接受过介入治疗后患者使用索拉非尼是否有益。建议医生根据患者具体情况综合考虑,选择适宜治疗手段。

高血压:服用索拉非尼的患者高血压的发病率会增加。高血压多为轻到中度,多在开始服药后的早期阶段就出现,用常规的降压药物即可控制。应定期监控血压,如有需要则按照标准治疗方案进行治疗。对应用降压药物后仍严重或持续的高血压或出现高血压危象的患者需考虑永久停用索拉非尼。

出血:服用索拉非尼治疗后可能增加出血机会。严重出血并不常见。一旦出血需治疗,建议考虑永久停用索拉非尼。

肝功能:主要经肝脏消除,其在肝功能严重受损的患者体内的暴露量会升高。和通过UGITAI途径代谢的药物(如伊立替康)合用时应予注意。

风险提示

颚骨坏死

2014年12月30日,国家药品监督管理局第140期《药物警戒快讯》中指出,加拿大提示索拉非尼的颚骨坏死风险。美国多吉美(索拉非尼)的产品信息表明,索拉非尼上市后有颚骨坏死的病例报告。截至2014年8月29日,世界卫生组织(WHO)全球个案安全性报告数据库系统(VigiBase)共有8例疑似与索拉非尼有关的颚骨坏死报告。

动脉血管壁结构异常改变

2018年12月26日,国家药品监督管理局第188期《药物警戒快讯》中指出,加拿大卫生部警示血管内皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(VEGFR TKIs)的动脉血管壁异常结构改变潜在风险(动脉夹层和动脉瘤,包括破裂)。

动脉夹层和动脉瘤

2020年9月10日,国家药品监督管理局第207期《药物警戒快讯》中指出,加拿大卫生部在2020年6月的Health Product InfoWatch中发布消息,宣布修改血管内皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(VEGFR TKIs)类药品的加拿大产品专论(product monograph),在“警告和注意事项”、“上市后药品不良反应”和“消费者信息”中增加提示,警示该类药品的动脉夹层和动脉瘤风险。

历史

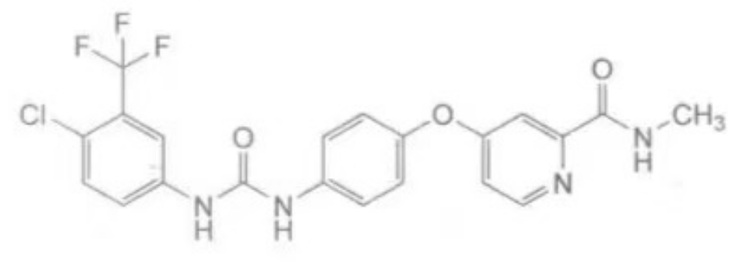

20世纪90年代,在组合化学、高通量筛选等技术共同推动下,由德国Bayer公司和美国Onyx公司共同研制开发的索拉非尼作为RAF1抑制剂问世,主要通过阻断RAF-MEK-ERK信号的级联传导,发挥肿瘤增殖抑制作用。研究人员通过对化合物4的吡啶环进行进一步修饰,并保留二苯脲结构,合成了索拉非尼,其抑制RAF1的IC50值仅为6nmol/L。

后续研究发现,除RAF1外,索拉非尼还可抑制包括VEGFR-1~VEGFR-3、PDGFR-β、FLT-3、c-KIT等在内的多种激酶的活性,负向调控肿瘤的分裂增殖和新生血管的形成。另有研究表明,索拉非尼能够抑制真核起始因子4E(eukaryotic initiation factor 4E,eIF4E)的磷酸化过程,下调抗凋亡蛋白MCL-1水平,以发挥促凋亡作用。

使用情况

2005年12月20日美国食品药品管理局(FDA )批准索拉非尼用于晚期肾细胞癌的治疗。是被批准的治疗晚期肾癌的第一个新药,在晚期肾癌治疗方面取得了重大进展。2006年索拉非尼在包括中国在内的多个国家和地区陆续成功上市,2006年9月12日中国药品监督管理部门批准索拉非尼在中国上市,2007年11月16日美国FDA批准索拉非尼用于无法切除治疗的肝细胞癌的治疗,2008年5月中国药品监督管理部门批准其在中国用于晚期肝癌的治疗, 2013年索拉非尼又被 FDA 批准用于分化型甲状腺癌的治疗。2017年被纳入中国国家医保目录。由于索拉非尼存在溶解度差、生物利用度低等缺陷,以其为先导化合物进行合理的结构改造成为药物化学领域研究的热点。

对于肝癌高危复发患者,《肝癌靶向治疗专家共识》推荐根治术后使用索拉非尼或仑伐替尼进行辅助治疗。多项研究证实,高危复发患者根治术后索拉非尼靶向治疗显著降低复发风险、延长生存。对于肝移植术后复发的患者,《肝癌靶向治疗专家共识》推荐靶向药物如索拉非尼、瑞戈非尼等联合局部治疗,并推荐以西罗莫司为基础方案作为优选的免疫抑制方案。

化学信息

化学信息 | 索拉非尼 | 甲苯磺酸索拉非尼 |

化学名 | 4-[4-[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy]-N-methyl-pyridine-2-carboxamide | 4-[4-[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy]-N-methyl-pyridine-2-carboxamide4-methylbenzenesulfonate |

CAS | 284461-73-0 | / |

ATC | L01XE05 | / |

分子式 | C21H16CIF3N4O3 | C21H16CIF3N4O3·C7H8O3S |

分子量 | 464.83 | 637.0 |

外观 | / | 白色至黄色或棕色固体 |

溶解性 | / | 几乎不溶于水,微溶于甲醇,溶于PEG400 |

专利信息

1998年12月22日,BAYER AG [US]申请专利(公告号CA2315646A1)“INHIBITION OF RAF KINASE USING SYMMETRICAL AND UNSYMMETRICALSUBSTITUTED DIPHENYL UREAS”,于1999年7月1日获得授权,并于2018年12月22号到期。