简介

LGM-30G“民兵III”战略弹道导弹,研制开始于20世纪60年代,1970年正式投入服役,最大射程超过1.3万千米,CEP(圆概率误差)仅为200米,可搭载35万吨当量的W87核弹头。1982年开始改良民兵-3型洲际弹道导弹准确度,并在1987年完成。这次改进除确认了导弹电脑中软硬体所造成在准确度上的误差外,按照要求完成在准确度是25%的改进。还改进了民兵-2型及3型洲际弹道导弹的发射与控制装置。

LGM-30G“民兵III”战略弹道导弹是美国现役唯一一种陆基洲际导弹,也是美国“三位一体”核威慑体系的重要组成部分。一共有约400枚“民兵3”导弹在服役,分布在美国5个州的固定发射井中。它属于三级固体燃料洲际导弹,最大射程超过1.2万公里,可以携带三枚核弹头,具备相当可观的突防能力。但根据核军控条约规定,目前美国的“民兵3”导弹只携带一枚核弹头。

2023年11月1日,美国空军全球打击司令部发布公告称,一枚“民兵3”洲际导弹当天在飞行过程中出现异常,被迫在太平洋上空启动自毁程序。

研发背景

"民兵"系列洲际弹道导弹的研制始于上世纪60年代,美国和苏联正处于激烈的争霸之中。为了研制出一种能够远远领先于苏联的轻型导弹,美国人开始着手进行相关研究。恰逢此时,固体火箭推进技术得到了突破,为导弹的研制提供了新的可能性。于是,“民兵”LGM-30导弹应运而生,其名称中的“L”代表发射井发射,“G”代表打击地面目标,“M”代表导弹。这种导弹是美国军方首款使用固体火箭推进技术的陆基洲际弹道导弹,具有较高的速度和精度。它的研制成功,不仅提高了美国在冷战时期的战略遏制能力,也为后来的导弹技术发展提供了重要的基础。

“民兵”有时也被称为“义勇兵”洲际弹道飞弹,这个名称源于美国独立战争时期的义勇兵。在那个时期,麻省有一种特殊的民兵,他们出征时是士兵,回到家乡则成为农民。这种民兵行动迅速、来去无踪,具有很强的威慑力。因此,“民兵”这个名字蕴含着“一分钟即可投入战斗的意思”,其威慑效果不言而喻。

民兵系列陆基洲际弹道导弹最初是在冷战时期设计的,旨在实施核遏制。其中的LGM-30G弹道导弹代表了当时的顶尖导弹技术。然而,为了适应现代战争的需求,战略导弹的现代化并不仅仅是研发全新的导弹型号,而是通过现代化改造来提升武器系统的性能。

美国军方采用了新技术成果,对推进系统、弹头、制导系统和发射等分系统进行了改造,全面提升了现有型号或改进型号的打击、突防、生存能力,延长了其使用寿命,并增强了其可靠性和安全性。这种改造方式不仅保留了原有导弹的基础设计,而且通过引入新的技术提升了其性能,从而更好地适应了现代战争的需要。

通过现代化改造,民兵系列陆基洲际弹道导弹得以继续在美军的战略遏制中发挥重要作用。这些导弹的可靠性和安全性得到了显著提升,同时它们的打击、突防和生存能力也得到了全面增强。这种改造方式不仅延长了这些导弹的使用寿命,而且使它们能够更好地适应现代战争的需要,从而继续为美国的国家安全做出贡献。

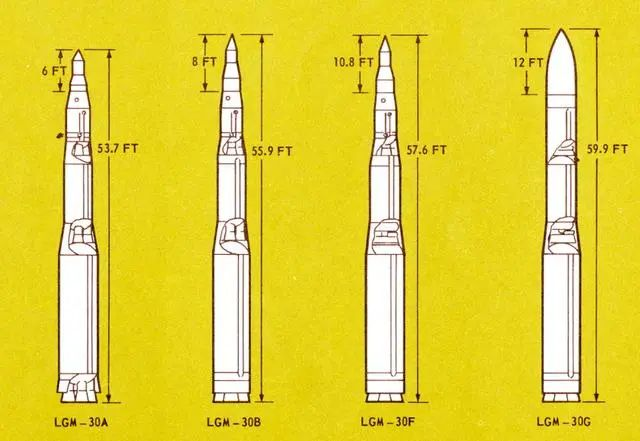

自1958年开始研发至1977年停产,波音公司为美国空军生产了四种型号共2423枚“民兵”系列洲际弹道导弹。其中包括“民兵”IA型、“民兵”IB型、“民兵”II型和“民兵”III型。1970年投入使用的“民兵”III型导弹是美国军方首款配备分导式弹头的固体洲际弹道导弹,也是目前唯一现役的陆基洲际弹道导弹。约有450枚导弹处于24小时战备值班状态,配备的核弹头包括W78型核弹头200枚和W87型核弹头约250枚。

历史沿革

建造沿革

1964年,LGM-30G导弹开始方案论证,1966年开始研制,1968年8月进行首次飞行试验,1970年7月研制性飞行试验结束。

1968年至1970年,LGM-30G导弹共进行25次试射,其中成功17次,失败8次。其中曾发生制导控制系统中的“微粒玷污”引发实验失败(共3次)。

服役历程

1970年6月,LGM-30G导弹开始装备。

1974年10月24日空射试验当天使用的“民兵III”导弹,为便于观测,弹体采用了橙色涂装,未加装核弹头,一架C-5A(单机编号69-0014)搭载一枚重达33吨的“民兵III”洲际导弹从位于美国本土特拉华州的多佛基地起飞,进行空射测试。

1975年6月,LGM-30G导弹正式开始服役。共部署550枚,在迈诺特、大福克斯基地各150枚,在沃伦基地 200枚,在姆斯特朗基地50枚。

1978年11月结束生产。共生产830枚“民兵3”,加上650枚“民兵2”和930枚“民兵1”,总共生产2410枚“民兵”导弹。“民兵3”和“民兵2”计划的总费用为132亿美元(1984年美元值),其中研制费40亿美元,采购费88亿美元。“民兵3”导弹单价为920万美元(1984年美元值)。

1987年12月,美国空军将原先存放在华伦空军基地的50枚和平使者洲际弹道导弹重新部署到其他基地。这些导弹原本是存放在为LGM-30G导弹所准备的掩体中。在重新部署之后,马尔史东空军基地有50枚导弹,米诺特空军基地有150枚导弹,华伦空军基地有186枚导弹,格兰德福克斯空军基地有150枚导弹。因此,整体存量减少了14枚。

2005年,美国空军的LGM-118弹道导弹(即“和平卫士”/MX弹道导弹)全部退役,和平卫士的退役可以把节省的大量财力用于保留的500枚ICBM,即LGM-30民兵III型的现代化改装。

2008年5月,一个无人看守的地下发射井着火,幸好多层保险系统阻止了井中的“民兵”III型导弹意外发射。

2010年10月,美国沃伦空军基地50枚“民兵”III型导弹与指挥中心失联45分钟。

2011年7月,“民兵”III型导弹不载核弹试射,中途故障不得不自行炸毁。

2013年,美国空军已经明确提出多种备选的部署方案,包括沿用现有的民兵-3导弹、改进型的井基民兵-3、新型的井基、陆基机动和隧道机动等五种部署方案。这些方案优先考虑可靠性、快速响应、生存能力、可运输性等11项能力需求,重点研究部署方式、战略核指挥控制与通信系统等。

2015年1月23日,美国发布《未来陆基战略威慑系统的信息征询书》政府公告,类似于面向工业部门的设计招标书,主要公布了2030年后新一代陆基战略导弹的方案选型与技术要求。公告明确表示,美国未来将研制新一代陆基洲际导弹替代现役民兵-3导弹,新项目名称为未来陆基战略威慑系统(Future Land-Based Strategic Deterrent,FLBSD)。

2015年3月23日,美国成功地在加利福尼亚州的设施试射了一枚洲际弹道导弹。导弹配备了“测试再入大气层飞行器”,而不是核弹头。美国空军称,此次民兵III洲际弹道导弹(ICBM)发射成功是保证美国及其盟友安全的“关键要素”。

2018年7月在太平洋上空的试射中发生故障而自毁。2019年10月2日,美国空军全球打击司令部从范登堡空军基地成功试射了一枚未装备战斗部的“民兵-3”洲际弹道导弹,导弹成功命中6700千米外马绍尔群岛瓜加林环礁的预定目标。

2018年8月2日,由于技术故障,美军中止了一次“民兵3”洲际弹道导弹飞行试验,导弹在太平洋上空自毁。

2020年8月4日,美国空军在范登堡空军基地发射了一枚未安装弹头的“民兵”3型洲际弹道导弹。

2021年5月,当地时间星期三进行的“民兵III”洲际弹道导弹试射失败,原因不明。

2021年5月19日,美国空军全球打击司令部司令蒂莫西·雷上将近日证实,将美军现役的"民兵-3"型导弹延寿到2075年的费用将比研发下一代洲际弹道导弹"陆基战略威慑"(GBSD)的费用还要多出380亿美元。

2021年7月7日,美国国防部发布了一份报告,宣布诺格公司(Northrop Grumman System)已成功获得一份价值38.6亿美元的合同,旨在为“民兵-Ⅲ”洲际弹道导弹地面子系统提供支持。该合同涵盖了维持工程、维护工程、测试和评价、系统和设备改造、软件维护、开发工程、生产工程、维修和采购等一系列任务。预计整个项目将于2039年7月6日前完成。。

2023年11月2日,美国空军全球打击司令部(AFSTRAT-AIR)发布新闻稿称,由于在加利福尼亚州范登堡空军基地的一次试射中出现了“异常情况”,第30太空联队决定在当地时间1日凌晨0时6分左右(北京时间1日15时6分左右),在太平洋上空“安全终止”了一枚“民兵-3”洲际弹道导弹(ICBM)的试射。最终,导弹在太平洋上空自毁,避免了可能的危险。

技术特点

气动结构

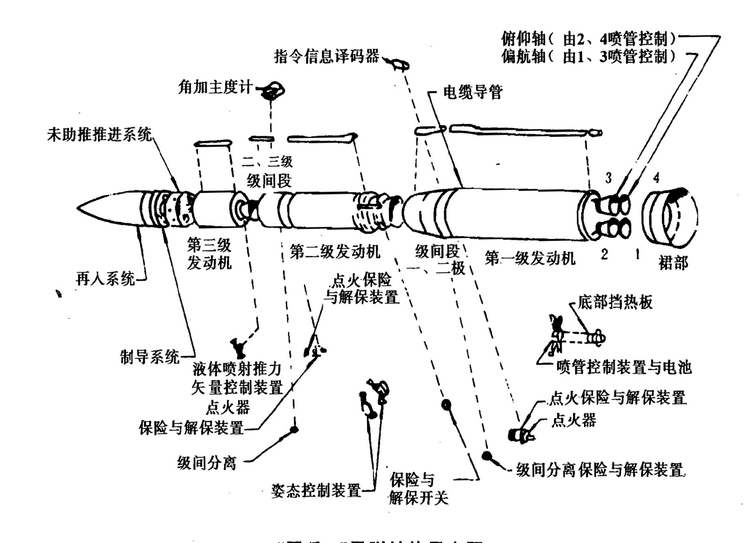

LGM-30G弹道导弹主要由五个部分组成:第一级、第二级、第三级、过渡段以及导弹头部。其中,第一级和第二级的设计基本上与LGM-30F弹道导弹相同,但是第三级的直径被加大到了1.32米。导弹头部包含了多个重要部分,如末助推级推进舱、制导舱、弹头释放仓、弹头本身、突防装置和整流罩。这个整流罩的底部直径为1.32米,长度达到了2.7米,重量约为65千克。当导弹发射并飞出大气层后,通过两个小型助推火箭的帮助,整流罩能够成功地与母舱分离。

最初的版本采用了MK-12型弹头,但后来升级为了MK-12A型弹头,它具有打击多个目标的能力,并且在布局上更加合理,威力和精确度也有了显著提升。为了增强其在核环境下的生存能力,整流罩的材料选择了钛合金,并且还加厚了一、二级之间的铝制外壳。此外,在原有的铝制结构中,还大幅度增加了一些钛制部件。相比于LGM-30F导弹,LGM-30G导弹在很多方面都进行了改进和完善,这使得它拥有了更强的生存能力和攻击力。

动力系统

LGM-30G弹道导弹配备了三个阶段的固体火箭引擎作为它的动力来源。其中,第一阶段和第二阶段的发动机设计与LGM-30F导弹的基本一致,不过它引入了一种新型的第三阶段推进火箭。 具体而言,第一阶段的长度是7.49米,箭体的直径为1.67米,总重达到22.68吨。所使用的固态推进剂是由聚丁二烯丙烯腈/过氯酸铵/铝粉组成的,工作时间可以维持在61.6秒。至于第二阶段,则比第一阶段短一些,长度为4.11米,箭体直径缩小到1.32米,总体质量下降到7.05吨。这一阶段所使用的固态推进剂配方则是端羟基聚丁二烯/过氯酸铵/铝粉,工作时间为65.2秒。最后的第三阶段推进火箭长度最短,只有2.35米,箭体直径仍保持1.32米,整体质量降低到3.65吨。它的推进剂也是端羟基聚丁二烯/过氯酸铵/铝粉,工作时间能持续59.6秒。

这种导弹的发动机采用了内置式的固定单喷嘴设计方案,这样就替换掉了原本用于控制方向的四个单轴可移动喷嘴。喷嘴的主要材质是一种名为7075-T73的铝合金。 为了实现推力矢量控制,研发团队运用了一套过氯酸锶液体喷射系统,并且还在第三个推进阶段的前端部位增设了推力终止系统,另外还加入了一项创新的燃气旋转控制系统。

这款弹道导弹在其后置推进系统中设置了一个具备136千克力量的引擎,用于前后方向上的运动调节;除此之外,还装备了六个拥有10千克力量的小型引擎,它们的作用是负责左右方向的调整。为了保持旋转稳定,它还在其外部设置了四个推力较小的引擎,每台的推力为8千克。

“民兵3”导弹的第一阶段推进器型号为M55A-1,它与“民兵2”导弹的第三级推进器有着几乎一样的设计。在导弹飞行过程中(无论是俯冲、横移还是滚动),都是通过配备在第一级推进器上的四个摆动喷嘴来控制的。 而它的第二阶段推进器型号为SR19-AJ-1,与“民兵2”导弹的第二级推进器有着相近的设计。在这一阶段,同样是利用喷射氟利昂液体的方式,来实现对俯冲和横移方向的控制;而滚动方向则是依靠推动器两侧各一个排放口喷出的高温气体来调节的。

攻击能力

每一枚LGM-30G弹道导弹内部最多可以搭载三颗子弹头。如果搭载的是MK12型号的子弹头,那么整个系统的总爆炸当量会达到三倍于175ktTNT的能量水平;而如果换成了MK12A型号的子弹头,则总的爆炸能量就会升至3×335ktTNT。为了增强自身的穿透力和攻击效果,这款导弹做出了一系列的改进,包括添加了MK12分导式多弹头,以便提高它对敌方目标造成的伤害;加强了末助推控制功能以提高精准度和稳定性;改善了对抗敌人拦截的突防装置;强化了导弹的构造和操控线路,目的是提高其可靠性与持久度等。此外,自2002年起,这款导弹还开始实行一种名为“增强安全弹头(SERV)”的计划,旨在替代原先的MK12/W62弹头以及部分MK12A/W78弹头,以此来进一步提升其破坏能力和穿透力。以上改进使这款导弹成为了当时美国空军战略打击力量中的关键部分。

制控系统

这款LGM-30G弹道导弹的导航及控制系统的核心为NS-20系统。这套系统主要包含陀螺稳定平台、数字计算机、放大器部件、电子调控装置以及电池等多种设备,总重约110千克,而且它能在平均9600小时内无需修理。相较于先前LGM-30F导弹所使用的NS-17系统,NS-20系统对计算机的储存空间进行了大幅提升,同时也提高了惯性组件的精度。另外,它还采用了混成现实式制导方式,让导弹可以根据预设的目标进行自由飞行,减轻了对目标信息的依赖程度,同时也提升了储存目标信息的能力。而且NS-20系统还加入了对各种错误情况的补偿机制,搭配末助推推进系统来修复累计的误差,配合扰动自寻的技术,能实现准确的自主瞄准与保持功能,进而极大地提高了射击精度。

为了让LGM-30G弹道导弹的表现更上一层楼,一款名为NS-50的新款制导系统在1993年开始逐步取代原有的NS-20系统。虽然NS-50与旧版NS-20非常接近,但它却把20世纪60年代制造的导航计算机、放大器以及其他电子控制部件更新了,并换用了最新的制导系统软件。这个更新是为了应对瞬息万变的战场形势,提高导弹的定位准确度以及系统稳定性。

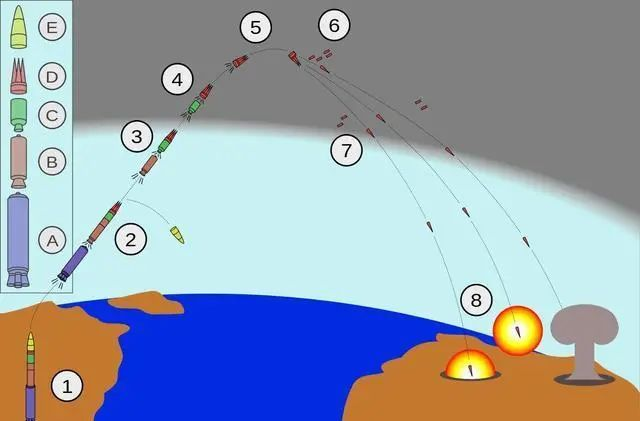

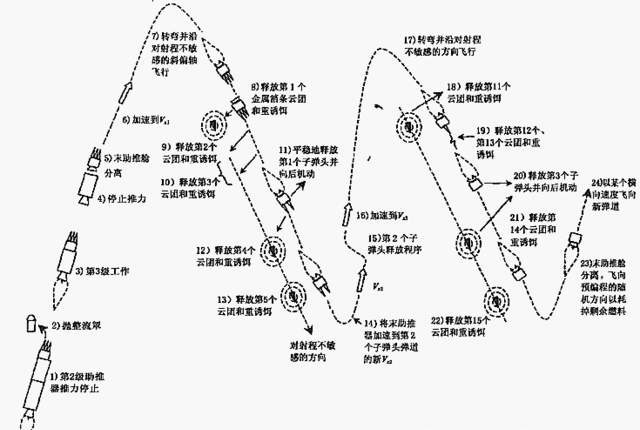

当LGM-30G导弹飞行到大约240千米的高度时,导弹内的电脑会对它进行微调,改变飞行路径和角度,以便做好释放子弹的准备。一旦导弹调整到适当的位置后,就会开始沿着中心线投下子弹。每次投放一颗子弹后,导弹都会立即调整自身的位置,以便让每一颗子弹都能顺利抵达目的地。所有子弹投放完毕后,导弹将会重返大气层,并扰乱敌人的防空系统。

为了保证每一颗子弹能够保持稳定,采用了让其不断旋转的方法来实现稳定,即每秒钟旋转两次的速度。这种转动能让子弹始终保持直线前进,并防止由于空气阻力引起的翻滚或偏离航线的问题,从而确保导弹的打击效果和精准度。

生存能力

LGM-30G导弹在不同的飞行阶段采取了多种加固措施来抵抗核环境的影响。它们分别应对以下几个方面的因素:

发射前:空气冲击波、核辐射、电磁脉冲、碎片。

主动飞行阶段:尘埃、电磁脉冲和核辐射。

自由飞行阶段:核辐射和电磁脉冲。

再入大气层阶段:核辐射、电磁脉冲及空气冲击波。

对于正在飞行过程中的导弹,最重要的防护就是对X射线及电磁脉冲的防护。为此,各个部分的改动如下:

弹头整流罩材料由原来的铝合金换成更耐用的钛合金。

导弹各级电子零件和缆线都要增加针对X射线和电磁脉冲的防护。

对第一和第二阶段之间增厚铝制护罩。

在电缆外覆盖上一层钛合金保护层。

对那些较为敏感的部位(例如推力终结机),增加钛合金和铝制屏蔽层以抵御冲击。

不仅在导弹本身,连同存放它的发射井也进行了一系列的强化改造。首先是对悬挂系统的升级,并用硼酸盐混凝土来加强发射井盖的强度,以提高抵抗冲击波及辐射的能力。然后在井盖的接缝处还额外安装了碎片收集器,防止因爆炸产生碎石或者其他异物掉入井内。另外,对发射指令与通讯系统的改良中,还加入了一些新技术,比如卫星通信、应急火箭通讯和攻击后的指挥控制等,大大提升了实际作战能力以及在核战条件下的存活能力。

突防设计

"民兵-III"导弹配备了多弹头分导式反制措施,母舱内共载有三个子弹头。这三个子弹头在释放前一直位于末助推段的内部,并通过机械方式进行锁住。末助推控制系统是用于控制子弹头、金属箔条以及假目标弹头的投放时间。在导弹上升到约240千米高度后,末助推舱与导弹本体会脱离,并由末助推控制系统按照程序,对末助推舱的路径和速度进行调整。

当导弹攀升到约960千米高度的时候,控制系统将依次释放子弹头、金属箔条以及假目标。在每一次投放的过程中,都会将子弹头和假目标包裹在金属箔条当中进行释放。末助推系统能够引导末助推舱改变飞行路线,甚至也可以对速度进行调整,最终释放所有的子弹头和假目标。这种复杂的设计让其具有更强的穿透力,有助于击破对方的防御系统。

当所有突防装备完成释放后,导弹会在真空中形成多串排列,每一个串列代表一个独立的目标群。每个目标群包含4-6个小目标,其中大部分是金属箔片或者虚假诱饵组成的干扰云团,少部分才是真正的子弹头,目的就是为了迷惑和干扰敌人的侦察和辨识。 这种多目标排列设计正是为了增强导弹的突围能力,减少被敌方雷达探测到的机会,提高突防的成功率。

性能数据

LGM-30G“民兵3”弹道导弹相关性能数据表

LGM-30G“民兵3”弹道导弹性能数据 |

射程 | 9800~13000km |

命中精度 | 370~450m (MK-12) 185~227m (MK-12A) |

弹长 | 18.26m |

弹径 | 1.67m |

起飞质量 | 34.5t |

弹头质量 | 907kg(MK-12) 955kg(MK-12A) |

弹头威力 | 3×175ktTNT当量(MK-12) 3×335ktTNT当量(MK-12A) |

制导 | NS-20全惯性制导 |

发动机推力 | 912kN(第一级) 270kN(第二级) 155kN(第三级) 1.4kN(末助推级) |

发动机工作时间 | 61.6s(一级) 65.2s(二级) 59.6s(三级) |

发射方式 | 地下井贮存与发射 |

参考资料

替代计划

到2015年11月,美国空军已经即将完成其下一代陆基洲际导弹的研制计划。这种导弹将通过公路机动或铁路机动以及隧道部署的方式来提高其生存能力。这种新型导弹将取代现役的450枚“民兵3”导弹,这表明美国也将加入到已经存在的中俄“公路机动核导弹”俱乐部。目前,中国和俄罗斯两国都在部署配备有多弹头的先进公路机动导弹。

美国空军于2020年9月8日与诺斯罗普·格鲁曼公司签署了一份合同,合同总价值约为133亿美元。根据合同,诺斯罗普·格鲁曼公司将在8年半内完成GBSD项目的工程和制造性开发阶段(EMD),为美国空军研制新一代的陆基战略弹道导弹以替换老旧的“民兵-3”。这一举措旨在配合美国空军在2030年前实现初步作战力量的时间规划。