简介

该药主要作用于凝血因子X a 和抗凝血酶III等,剂型为注射液,包括依诺肝素、那曲肝素钙、达肝素钠等。不良反应可能有皮肤、黏膜、牙龈出血,偶见血小板减少,注射部位疼痛,肝氨基转移酶升高及皮肤过敏等;慎用人群包括有出血倾向者,妊娠期妇女和产后妇女。

低分子量肝素制剂为注射剂,宜皮下注射,禁用于肌内注射。适应症包括:1.预防深部静脉血栓形成和肺栓塞。2.治疗已形成的急性深部静脉血栓。3.在血液透析或血液滤过时,防止体外循环系统中发生血栓或血液凝固。4.治疗不稳定型心绞痛及非ST段抬高心肌梗死。属于医保乙类药品,处方药。

医学用途

适应证

用法用量

达肝素钠

治疗急性深静脉血栓:

预防术后深静脉血栓的形成:

术前1~2小时皮下注射2500 IU。

术后12小时注射2500 IU。

继而每日1次,每次注射剂量为2500 IU。

治疗持续5~10天。

不稳定性心绞痛和非ST段抬高心肌梗死:

血液透析和血液过滤期间预防凝血:

依诺肝素钠

治疗深静脉血栓:

预防静脉血栓栓塞性疾病:

对于外科患者,如果有中度的血栓形成危险,可以皮下注射2000 IU或4000 IU,每日1次,首次注射在术前2小时给药。

对于有高度血栓形成倾向的外科患者,首次注射可以在术前12小时开始给药,每日1次,每次注射剂量为4000 IU,皮下注射。

对于内科患者的预防应用,每日1次,皮下注射剂量为4000 IU,疗程连续6~14天。

治疗不稳定性心绞痛或非ST段抬高心肌梗死:

每日100 IU/kg,每12小时给药1次。

同时应用阿司匹林。

一般疗程为2~8天。

防止血液透析体外循环的血栓形成:

那曲肝素钙

治疗血栓栓塞性疾病:

预防血栓栓塞性疾病:

血液透析时预防凝血:

通过血管注射,在透析开始时通过动脉端单次给药。

体重<50 kg,每次注射3075 IU。

体重在51~69 kg,每次注射4100 IU。

体重≥70 kg,每次注射6150 IU。

制剂规格

达肝素钠注射剂。每支规格:2500 IU(0.2 ml)、5000 IU(0.2 ml)、7500 IU(0.3 ml)。

依诺肝素钠注射剂。每支规格:2000 IU(0.2 ml)、4000 IU(0.4 ml)、6000 IU(0.6 ml)、8000 IU(0.8 ml)、10000 IU(1.0 ml)。

那曲肝素钙注射剂。每支规格:3075 IU(0.3 ml)、4100 IU(0.4 ml)、6150 IU(0.6 ml)、8200 IU(0.8 ml)、10250 IU(1.0 ml)。

药理机制

选择性抗凝作用: 由于其分子链较短,低分子量肝素对凝血因子Xa活性具有选择性抑制作用,而对凝血酶及其他凝血因子的影响较小,从而降低了出血的不良反应。其抗凝血作用可通过抗凝血因子Xa/Ⅱa比值来衡量,比值越大,抗血栓效果越显著,而出血倾向越小。低分子量肝素的抗因子Xa/Ⅱa比值通常为1.5~4,远高于普通肝素的约1左右,这使得低分子量肝素在保持抗血栓作用的同时降低了出血风险。

持久的抗血栓作用: 低分子量肝素抗凝血酶Ⅹa的活性持久,其半衰期较长,静脉注射作用可维持12小时,而皮下注射每日1次即可。

促进溶栓作用: 低分子量肝素能促进血管内皮细胞释放组织型凝血酶原激活物,增强纤维蛋白的溶解,具有溶栓作用。

较低的血小板影响: 与普通肝素相比,低分子量肝素对血小板的影响较小,血小板减少症的发生率较低。这与其不易引起血小板释放血小板因子4(PF4)有关。

药代动力学

这种药物的皮下注射生物利用度非常高,接近于100%。在注射后3小时左右,血液中的药物浓度会达到峰值。该药物可以通过静脉或皮下注射进行给药,而血浆抗Xa活性的消除半衰期为2.2-3.6小时。该药物的排泄通过非渗透性肾机制完成。肾功能受损患者的血浆清除率明显降低。

当进行皮下注射后,该药物会迅速被吸收,血浆中最高活力出现在3到5小时之间,并且抗Xa活力会持续大约24小时左右。该药物的生物利用度为92% ,而其半衰期为4.4小时。肾脏是这种药物的基本排泄途径。

该药物通过静脉注射可在3分钟内产生效果,达到最大效应时间的2-4小时。其半衰期为2小时。同时,皮下注射后可在2-4小时内起效,半衰期则为3-5小时,生物利用度可高达87%。药物主要通过肾脏清除,因此在患有尿毒症的患者中,该药物的半衰期可能会延长。

风险与禁忌

不良反应

出血:低分子量肝素治疗中出血发生率低,常见注射部位血肿。

偶见过敏反应(如紫、皮疹、发热,注射部位痒、疱疹等)和皮肤坏死。

局部反应:注射部位疼痛。

有时发生血小板减少,发生率(<1%)较UFH(普通肝素)明显减少。

少数患者可引起血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)和γ-谷氨酰转移酶轻度升高,但停药后可恢复。

偶见高血压,但通常是可逆的。

药物互相作用

低分子量肝素对于应用口服抗凝药、抗血小板药、非甾体抗炎药、右旋糖肝和溶栓药的患者可增加出血危险,与上述药物合用低分子量肝素时应谨慎。

药物相互作用与使用注意表合用药物 | 相互作用 | 合用注意 |

香豆素及其衍生物、阿司匹林及非甾体消炎镇痛药、双嘧达莫、右旋糖酐、肾上腺皮质激素、促肾上腺皮质激素、组织纤溶酶原激活物、尿激酶、链激酶等 | 加重出血危险 | 避免合用 |

纠正酸中毒的药物(如碳酸氢钠、乳酸钠) | 促进肝素的抗凝作用 | 警惕潜在的出血危险 |

透明质酸酶 | 肝素可抑制透明质酸酶活性 | 应临时配伍使用,药物混合后不宜久置 |

胰岛素受体 | 改变胰岛素的结合和作用 | 避免合用 |

碱性药物 | 碱性药物与强酸性的肝素发生中和反应 | 禁止合用 |

抗病毒药(如阿昔洛韦) | pH值改变 | 避免联用 |

氨基糖苷类抗生素(如阿米卡星) | 沉淀 | 避免联用 |

细胞毒类抗生素及相关药物(如表柔比星) | 避免联用 |

抗肿瘤药(如阿糖胞苷) | 出现薄雾 | 避免联用 |

特殊人群用药

禁忌

对低分子量肝素过敏者禁用。

使用低分子量肝素诱发血小板减少症患者禁用。

凝血功能严重异常患者禁用。

脑血管意外(伴全身性血检者除外)患者禁用。

组织器官损伤出血者禁用。

急性消化道出血者禁用。

注意事项

肾功能不全患者用药:在肾功能损害的患者,用依诺肝素的暴露量增加导致出血危险性增大,所以在严重肾功能不全患者需调整用药剂量。推荐剂量:预防剂量,一次 2000U,一日1次;治疗剂量,一次 100U/kg,一日1次。

对拥有肝素诱发血小板减少病史的患者需要十分慎重。

对拥有出血危险的患者,如严重且未控制的高血压、先天性或获得性出血性疾病、血小板减少、活动性溃疡、近期消化道出血患者慎用。

对近期有过手术,如内脑、脊髓、眼部手术患者慎用。

对严重肝病、肾功能不全、感染性心内膜炎及糖尿病视网膜病变患者慎用。

接受脊髓或硬膜外麻醉和腰椎穿刺患者慎用(因可发生脊髓或硬膜外血肿而导致截瘫)。

低分子量肝素和常规肝素不能互换使用,也不能按照单位来进行换算。不同品牌的低分子量肝素之间也不能互换使用。每种制剂在生产过程中所采用的方法以及分子量分布不同,抗χa/抗Ⅱa活性比值不同。为了确保药物的有效性和安全性,必须按照各自的说明书来使用不同的药物。

如在使用低分子量肝素制剂的过程中发生了血栓栓塞事件,应调整剂量并给予适宜治疗。

风险提示

多个国家警示新型口服抗凝剂的出血风险:阿哌沙班(Eliquis)、达比加群酯(Pradaxa)和利伐沙班(Xarelto)是口服抗凝剂的新型药物,并已获得批准上市。在获批的适应症领域,这些药物已逐渐取代维素K拮抗剂和低分子量肝素的使用,而且与传统抗凝药物相比,使用这些新型药物时不需要进行常规的抗凝活性监测。然而,临床试验和上市后的经验表明,大出血事件(包括导致死亡的事件)并不仅限于维生素K拮抗剂和低分子量肝素,新型口服抗凝剂也存在相应的风险。此外,有报道显示并非所有的处方医师都充分了解关于控制出血风险方面的产品。鉴于上述情况,处方医师在为患者开具处方时应充分考虑个体患者的出血风险,并遵循使用方法、剂量、禁忌症以及注意事项等相关指南。通过遵守这些建议,可以最大限度地降低患者出血风险,并确保药物的安全使用。

历史

肝素的发现

1916年,Mclean发现犬肝脏提取物对猫有明显的抗凝血作用。1917年,Howell教授带领他的医学生将Mclean的肝磷脂提取物命名为“抗凝血酶原”,并在1918年创造了“肝素”一词,以表示该提取物起源于肝脏。

1922年,Howell教授改进了肝素提取方法,提出了水萃取方案。1926年他进一步改进了肝素提取方法,并且确定了肝素为水溶性的糖类化合物。1924年梅奥诊所(Mayo Clinic)的爱德华·梅森(Edward Mason)用肝素进行试验,发现使用后有严重的不良反应,包括头痛、发烧、恶心等。

肝素走向临床

1933年~1936年Best组织了由加拿大多伦多当地生物化学家、生理学家和临床医师团队进行肝素研究,以使肝素最终可用于研究和临床。1937年4月16日Murray首次将肝素的生理盐水溶液注射入人肱动脉,1942年,Connaught公司首次生产制备了猪源肝素。

低分子肝素替代肝素

1983年,法国Choay laboratories的Petitou开发了低分子肝素(LMWH)。第一个开展临床试验的LMWH是用凝胶过滤手段从肝素中分离得到的小分子组分,由于天然肝素原料中小分子的片段含量较低,制备成本很高。后续上市的LMWH都是对肝素进行部分降解方式获得的,大大降低了成本。

1986年,那曲肝素钙是世界上第一个应用于临床的低分子肝素。

使用情况

1998年,通过化学手段降解制得的(碱性beta-消除),被誉为第二代LMWH的贝米肝素(Bemiparin),由西班牙Rovi公司开发上市。该品种于2014年获批进入中国市场。

2012年,赛诺菲公司的依诺肝素钠专利到期之后,中国南京健友公司仿制的依诺肝素钠制剂在美国上市,中国深圳天道公司的生物仿制依诺肝素钠制剂在欧洲上市。

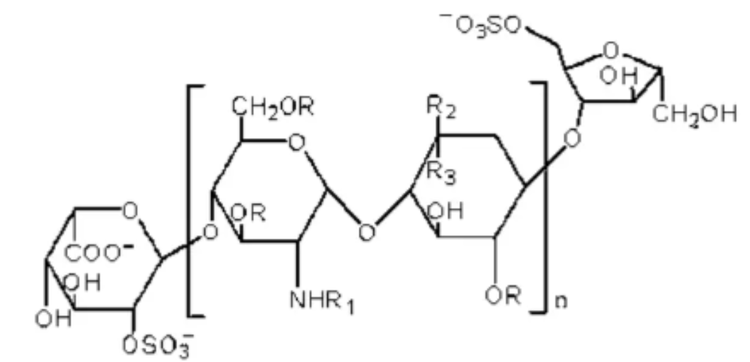

化学信息

理化性质来源 | 该药是通过化学或酶法对普通肝素解聚而成,因末端糖链还原与否表现出不同的化学结构 |

分子量 | 一般分子量低于6500,平均分子量为4000~6000 |

专利

1949年Moloney和Taylor开发了更高效的肝素制备方法,革除了Connaught公司肝素生产中耗时的组织自溶过程,而采用酶解和蛋白质变性方法去除蛋白质,并申请了专利。

1978 年,低分子量肝素(low molecular weight heparin,LMWH)取得抗栓药物专利。

2003年,赛诺菲的安万特医药股份有限公司申请了测定构成肝素的特殊基团的方法专利,并在2007年公开,专利号为:CN100350054C。

2013年,中国常山生化药业(江苏)有限公司申请了一种低分子量肝素的制备方法专利,并在2014年公开,专利号为:CN103540630A。

2020年,山东万邦赛诺康生化制药股份有限公司申请了一种超低分子量肝素钠及其制备方法专利,并在2021年公开,专利号为:CN112175109A

注释

[a]Jay Mclean (1890~1957):美国巴尔的摩的外科医生,大多文献称其为肝素的发现者

[b]William Henry Howell (1860~1945)一一著名生理学家,约翰霍普金斯大学生理学教授,在凝血的生理学研究领域成就卓著

[c]Charles Best是著名的生理学家和物理学家,以胰岛素的研究工作闻名于世