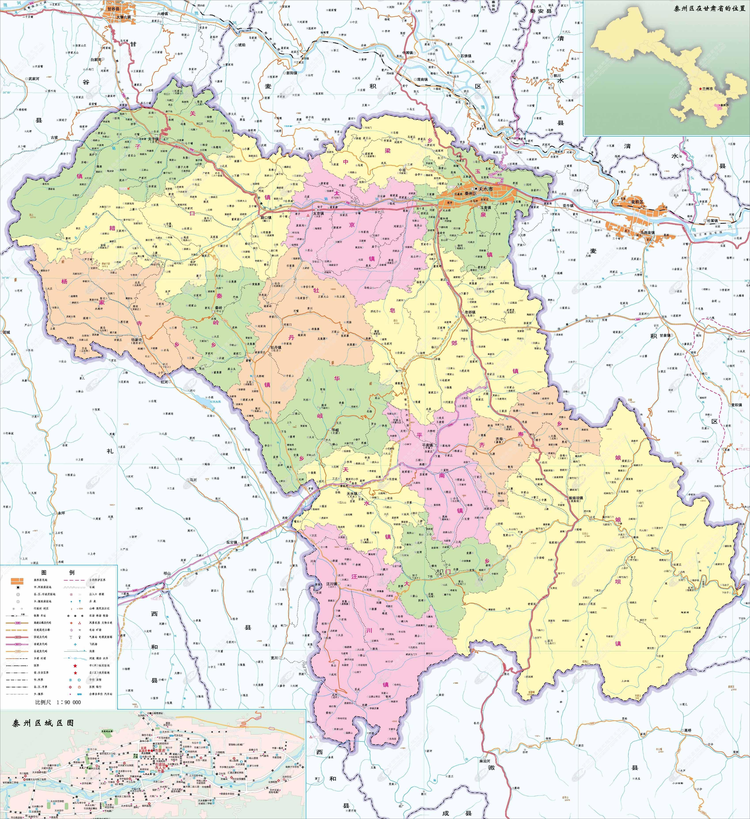

秦州区是中华人民共和国甘肃省天水市的下辖区,位于甘肃省东南部,地处陕、甘、川三省交汇处,东北与天水市麦积区相连,南与陇南市西和县、礼县、徽县相连,西接甘谷,辖区总面积2442平方千米。2022年末,全区常住人口65.15万人,下辖16个镇、7个街道,区政府驻秦州区民主西路30号。

本页面主要目录有关于秦州区的:历史沿革、地理、行政区划、政治、人口、经济、社会、交通、文化、风景名胜、重要人物、对外交流、重要荣誉等介绍

秦州区是中华人民共和国甘肃省天水市的下辖区,位于甘肃省东南部,地处陕、甘、川三省交汇处,东北与天水市麦积区相连,南与陇南市西和县、礼县、徽县相连,西接甘谷,辖区总面积2442平方千米。2022年末,全区常住人口65.15万人,下辖16个镇、7个街道,区政府驻秦州区民主西路30号。

本页面主要目录有关于秦州区的:历史沿革、地理、行政区划、政治、人口、经济、社会、交通、文化、风景名胜、重要人物、对外交流、重要荣誉等介绍

Qinzhou District

2442平方千米

暖温带半湿润、半干旱气候

甘肃省东南部

北纬34°05′-34°40′、东经105°13′-106°01′

中华人民共和国

甘肃省

天水市

区

16个镇、7个街道

620502

常住人口65.15万人(2022年)

中原官话下的陇中小片方言

汉、回、东乡、俄罗斯、满、蒙、苗、藏等33个民族

253.7亿元(2022年)

城镇:3.67万元(2022年)

伏羲庙景区、玉泉观景区等

741000

秦州区民主西路30号

0938

娘娘坝站(在建)

http://www.qinzhouqu.gov.cn/index.htm

秦州区位于秦岭造山带西段,跨北秦岭与中秦岭两个次级构造单元,地处于中国地形分级的第二阶梯地带,地势西南高、东部低,地貌可分为秦岭山地和黄土高坡两部分,境内大部分地区位于陇南山地。全区跨黄河、长江两大流域,境内河道总长628.2千米。秦州区属于暖温带半湿润、半干旱气候,雨热同期、降水集中,气候温和、四季分明。商周时期,秦州区境域曾被邽戎、西戎、秦人占据。秦汉时期先后归属陇西郡、汉阳郡。唐朝时期,区境归秦州上邽县管辖,后改上邽县为镇。宋元时期,区境分属成纪县、天水县管辖。明代,区境由秦州直辖。清代,区境先后隶属于陕西、巩昌布政使司巩昌府、甘肃布政使司巩昌府。民国时期先后隶属于甘肃省陇南道、渭川道、甘肃省第四行政督察区。1984年9月,成立秦城区。2005年1月,天水市秦城区更名为天水市秦州区。

秦州区是天水市的经济中心,也是陇东南最大的商品物资集散地,于2023年4月被评为甘肃省2022年度全省县域经济发展十强县之一。发展有林果、蔬菜、畜牧、劳务、中药材和乡村旅游等特色优势产,具有比较完善的电工电器、电子信息、机械制造、食品医药、新型建材等五大产业集群。2022年,秦州区地区生产总值253.7亿元,同比增长4.5%,三次产业比为8.7:33.1:58.2。该区交通主要以公路运输为主,其线路基本与丝绸之路线路重合,形成以公路交通为主导、以铁路和航空为补充的东西连接、南北畅通的立体化现代交通网络。

秦州历史文化悠久,是中华民族和中华文明的发祥地之一,有“羲皇故里”之称,在发展中形成了伏羲庙、胡氏古民居、玉泉观等传统古建筑群,还孕育了雕漆技艺、地毯织造技艺(天水丝毯织造技艺)2项国家级非遗项目和唢呐艺术、秦州夹板舞等13项省级非遗项目。在漫长的历史演变过程中形成了伏羲文化、秦宗文化、三国文化、明清建筑文化和民俗风情文化五大文化旅游景观,是中国历史文化名城和中国优秀旅游城市。截至2022年12月31日,全区拥有4处国家AAAA级旅游景区、6处国家AAA级旅游景区和1处国家AA级旅游景区。秦州区于2017年入选全国休闲农业和乡村旅游示范县,2019年入选全国农村创新创业典型县,2022年12月以全省第一的成绩入选国家水土保持示范县。

商、周之际,秦州区的藉河中下游一带为邽戎的属地——邽戎邑所处地区,地属雍州;西南部的西犬丘最初被西戎占据,后由秦人占据,其中心为西垂宫(在秦州区西南部与礼县交界一带),是秦州区内最早的行政建制。

秦武公十年(公元前688年),秦西伐邽戎、冀戎,取得胜利后设置邽县、冀县,为境内建县之始,秦州区大部分区域位于邽县境内,仅藉河上游关子乡一带属于冀县。

秦昭襄王二十八年(公元前279年),秦置陇西郡,邽县和冀县归属陇西郡。不久后,因陕西设下邽县,邽县改为上邦县,并在原西垂宫附近置西县,均属陇西郡。

秦始皇三十六年(公元前前221年),秦统一全国,分全国为36郡,上邽、西县属陇西郡。

汉初,区境内藉河流域位于上邽县境内,西汉水发源地位于氐道(下辖今齐寿乡南)境内,峁水河流域位于西县境内,此一道二县均归属于陇西郡。汉武帝元封五年(公元前106年),全国设13个刺史部,区境地属凉州刺史部治下的陇西郡。新朝王莽改西县为西治,归属厌戎郡(原陇西郡)。东汉明帝永平十七年(74年),改天水郡为汉阳郡,下辖冀县,上邽县、西县、氐道归属于凉州刺史部治下的汉阳郡。

秦州之名始于三国时期,魏文帝即位(220年)后曾从雍州析置秦州,改汉阳郡为天水郡,区境属于秦州天水郡,不久秦州被废,区境仍属雍州。魏太和二年,即蜀汉建兴六年(228年),诸葛亮兵出祁山,天水、南安、安定三郡皆叛魏归蜀,区境被蜀占据;诸葛亮兵败街亭后,将西县千余户人家迁至汉中,西县被废。魏甘露元年,即蜀汉延熙十九年(256年),区境又归属曹魏。

晋初,在西县故地设置始昌县,区境西南部位于始昌县境内。晋泰始五年(269年),晋拆分雍州,上邽县、始昌县均属秦州天水郡。晋太康三年(282年),秦州并入雍州;太康七年(286年)复设秦州,秦州州治、天水郡治均设在上邽(今秦州区)。晋怀帝永嘉五年(311年),区境被南阳王司马保占据;东晋元帝大兴二年(319年),司马保在上邽县称帝,改元建康。此后,上邽、始昌一直隶属于秦州天水郡,先后归属前赵、后赵、前秦、后秦、西秦等政权。

北魏统一北方后,因避道武帝拓跋珪讳,改上邽为上封。北魏太平真君八年(447年),废除始昌县,在今秦州区关子镇置当亭县、皂郊镇店镇置黄瓜县、杨家寺乡置阳廉县,上封、当亭隶属于秦州天水郡,黄瓜、阳廉隶属于秦州汉阳郡。534年,北魏分裂为东、西魏,区境归属于西魏秦州天水郡。557年,北周取代西魏,复改上封为上邽,废除黄瓜、阳廉二县。

隋文帝开皇三年(583年),地方实行州、县制,秦州区辖区位于秦州上邽县、当亭县境内。隋炀帝大业三年(607年),改秦州为天水郡,改当亭县为冀城。

唐高祖武德二年(619年),废除天水郡,改置秦州,冀城、上邽均属秦州。武德三年(620年),冀城并入伏羌县,区境归秦州上邽县管辖。贞观元年(627年),划全国为十道,上邽隶属于陇右道秦州中都督府。宝应元年(762年),吐蕃攻陷秦州,区境被吐蕃占据,最初隶属于秦州,后归属渭州。大中三年(849年),唐王朝收复秦州,改上邽县为镇。

五代初期,辖区被李茂贞据有,后梁贞明元年(915年)被前蜀占领。后唐长兴元年(930年),清水县治移至上邽镇;长兴三年(932年)设置天水县,区境分属天水县及清水县。后晋天福元年(936年),后晋灭后唐,辖区被后晋占领,又于后晋开运元年(944年)被后蜀占据。后周显德三年(955年),后周攻占秦州,辖区位于后周的秦州天水县及清水县境内。

北宋初期(一说为太平兴国至庆历年间),改上邽县为成纪县,区境北部属于秦州成纪县,西南部属于天水县。北宋太宗至道三年(997年),区境隶属于陕西路,神宗熙宁五年(1072年)归属秦凤路。南宋绍兴元年(1131年)之后,区境北部归属于金秦州成纪县,先后隶属于秦凤路、熙秦路、凤翔路;西南部归属于南宋利州路成州天水县。南宋嘉定元年(1208年),升天水县为天水军,仍置天水县辖之。

元初,区境北部隶属于秦蜀行省(又称陕西四川行省)巩昌总帅府秦州成纪县,西南部天水县于元初壬寅年(1242年)隶属成州。至元七年(1270年),天水县并入成州。至元二十三年(1286年),分置陕西、四川行省,区境隶属于陕西行中书省巩昌总帅府。

明洪武二年(1369年),裁撤成纪县,区境由秦州直辖。明洪武九年(1376年),改行省为布政使司,秦州隶属于陕西承宣布政使司巩昌府。

清初,区境先后隶属于陕西、巩昌布政使司巩昌府。康熙七年(1668年,一说为康熙八年),改巩昌布政使司为甘肃布政使司,秦州隶属于甘肃布政使司巩昌府。雍正七年(1729年),秦州改升为甘肃省直隶州。

民国二年(1913年)废除秦州州制,将附廓改为天水县,下辖今秦州、麦积两区,先后隶属于甘肃省陇南道、渭川道。1936年,国民党控制天水后隶属于甘肃省第四行政督察区。

1949年8月3日,天水县解放;8月6日成立天水市军事管制委员会,驻天水县城;9月初成立天水市人民政府,管辖原县城及近郊区。

1950年2月设立天水市,市政府驻今秦州区大城,辖市区及城郊;天水县政府移驻天水郡,区境西南部属于天水县,大门、汪川、苏成3乡属徽县。1958年,大门、汪川、苏成3乡划入天水县,天水县于同年11月并入天水市。1961年12月,天水市与天水县分设。

1984年9月,成立秦城区、北道区(区设行政公署,为天水市政府派出机构),天水市升为副地级市,下辖天水县和秦城区、北道区。1985年7月撤销天水地区,天水市升为地级市;同时撤销天水县,将西南17个乡划入秦城区。

2005年1月,天水市秦城区更名为天水市秦州区。

秦州区位于甘肃省东南部,地处陕、甘、川三省交汇处,东北与天水市麦积区相连,南与陇南市西和县、礼县、徽县相连,西接甘谷。地理位置在北纬34°05′-34°40′、东经105°13′-106°01′之间,辖区总面积2442平方千米。

秦州区属于暖温带半湿润、半干旱气候,雨热同期、降水集中,气候温和、四季分明,冬无严寒,夏无酷暑。秦州区年均气温6℃-11℃,气温年较差为25.4℃;7月最热,平均气温22. 8℃ ;1月最冷,平均气温- 2℃ 。全区降水季节与热量变化季节一致,冬半年干燥少雨,夏秋季雨量集中。年降水量为531.1毫米-866.9毫米,降水多集中在7至9月,这段时期的降雨量可达237.7毫米,占年降水量的48.4%。此外,该地区降水量还具有明显的地域特征,西秦岭以南是相对多雨区,苏成山区平均年降水量866.9毫米;藉河谷地及北部山区降水量相对偏少,多年平均降水量为491.6毫米。该区年均日照时数为1910.8小时,日均5.2小时,日照百分率为43%;5月日照时数最长,为201.7小时;10月日照时数最少,为123.7小时。地区年蒸发量为1290.5毫米,干燥度为1.21,年均空气相对湿度为60%,无霜期170天。

地质构造

秦州区位于秦岭造山带西段,属于秦岭地槽褶皱带和陇西陆台两大地质结构单位的过渡地带,跨北秦岭与中秦岭两个次级构造单元,以木集沟门-娘娘坝-舒家坝区域性边界断裂带为分隔线。北、东北为北秦岭构造带,出露岩群有下元古界秦岭岩群、下古生界李子园群、上泥盆统大草滩群,以及侏罗系、白垩系、第三系等;南、西南为中秦岭构造带,出露中上泥盆统舒家坝群,以及白垩系、第三系等岩群。

北秦岭构造带分为三个构造亚层,上部由新生界上第三系、中生界白垩系、侏罗系和上泥盆统大草滩群组成,属于陆相碎屑岩或滨海-河湖相磨拉堆积,地层产状平缓,为一些缓倾斜的波状褶曲或连续的次级褶曲,断裂表现为浅层脆性断裂特征;中部构造层由震旦-奥陶系李子园群组成,为次深海-浅海深水相火山岩-碳酸盐岩-碎屑岩沉积,褶皱表现为紧密线型,受印支期发生的反S型构造改造,多形成叠加褶皱;下部构造由早元古代秦岭岩群变质杂岩组成,属于北秦岭加里东造山带核部,是境内造山带内最古老褶皱带。

中秦岭构造带分为两个构造层,上部构造由上第三系、白垩系、侏罗系组成;下部由中上泥盆统舒家坝群深水相复理式建造碎屑岩组成,沉积厚度大,是北秦岭-祁连造山带前缘的裂陷盆地。华力西运动使此群褶皱成山,发生强烈变形,由于断裂的推覆影响,造成境内部分地层倒转,或形成倒转同斜褶皱,断裂多表现为浅层脆性断裂特征。

地层

秦州区内出露的地层,由老至新有秦岭群、李子园群、舒家坝群、大草滩群、侏罗系、白垩系、第三系、第四系共八个类型。

秦州区处于中国地形分级的第二阶梯地带,西秦岭主脉横贯中部形成一条脊线,南部属秦岭地槽,北部属陇西陆台,境内大部分地区位于陇南山地。秦岭以南的地势高于岭北,岭南地势北高南低,向南、西呈倾斜状;岭北地势西高东低,向东呈倾斜状。全区最高处为西部的黑山(又称景东梁),海拔2710米,最低处为东部玉泉镇县家路村,海拔1110米。

区境内的地形起伏度大,地表支离破碎,山多川少,沟谷纵横。地貌按成因、形态可分为秦岭山地和陇西黄土高原两大类,秦岭山地东起三皇咀,西至黑山(又称景东梁),东西长62千米,南北宽41千米,面积1500平方千米,占全区总面积的62%;陇西黄土高原主要分布在藉河以北,面积905平方千米,占全区总面积的37.1%。具体可划分为秦岭山地、黄土丘陵、河谷平原3大类型,土石侵蚀剥蚀中山地、土石侵蚀低山地、砂砾岩-红土丘陵盆地、红土-黄土丘陵山地、黄土梁状丘陵沟壑型、川地、阶地7个分区。

水文

秦州区跨黄河、长江两大流域,境内黄河流域渭河水系的主要河流为藉河,长江流域嘉陵江水系的主要河流有白家河、苏成河、西汉水及其支流大门河、汪川河、双阎河、稠泥河、峁水河。秦州区全区共有83条河沟道,按沟划分为27个小流域,总长628.2千米,其中干流总长166.23千米,一级支流沟道总长462千米。

藉河

藉河属于渭河水系,该河主流长78千米,流域面积1276.73平方千米;境内河段长56千米,流域面积1066.29平方千米,主要支流有金家河、普岔沟、平峪沟、南沟河、罗峪沟、罗家沟。流域年均径流深67.77毫米,多年平均径流量8762.14万立方米,最大年径流量22530万立方米,最小年径流量2827万立方米,多年平均流量2.78立方米/秒。最大洪峰流量3690立方米/秒,多年平均输砂量495.82万吨。

白家河

白家河属于嘉陵江水系,境内河段主流长76千米,流域面积541.37平方千米,落差820米。多年平均径流量9473.45万立方米,流域平均径流深175毫米,多年平均流量3.0立方米/秒。水源稳定性较好,最枯流量1.86立方米/秒,多年平均输砂量38.25万吨。

西汉水

西汉水属也于嘉陵江水系,区境内主要支流属于西汉水南岔,有大门河、双阎河、汪川河、稠泥河、峁水河。境内流域面积711.27平方千米,干流长26千米,落差280米。多年平均径流量7823.87万立方米,流域年均径流深110毫米,年均流量2.48立方米/秒。水源稳定性较好,最枯流量1.39立方米/秒,多年平均输沙量227.60万吨。

苏城河

苏城河属于嘉陵江水系,境内流域面积90.48平方千米,主流长13千米。多年平均径流量1357.2万立方米,流域年均径流深150毫米,年均流量0.43立方米/秒。径流稳定性较好,最枯流量0.26立方米/秒,年均输沙量18.10万吨。

水利

截至2022年4月,全区共有淤地坝34座,包括骨干坝8座、中型坝8座、小型坝18座,分布于玉泉、太京、藉口、关子、秦岭等11镇24个行政村。黄河流域各镇有骨干坝7座、中型坝6座、小型坝8座,长江流域各镇有骨干坝1座、中型坝2座、小型坝10座。其中7座骨干坝坝控面积21.8平方千米,总库容377万立方米,已淤积库容182.6万立方米;6座中型坝坝控面积17平方千米,总库容154.6万立方米,已淤积库容95.7万立方米。

2022年,秦州区共实施续建、新建淤地坝项目和病险淤地坝除险加固工程13座,截至11月初,已完成新建淤地坝1座、病险淤地坝除险加固工程9座。已完成建设的藉口镇北灵大(2)型淤地坝总库容50.25万立方米,控制面积2.75平方千米,可以淤积耕地43亩。该淤地坝由坝体、卧管、溢洪道三部分组成,坝体总长152米,顶宽5米,坝高32米,卧管长124米,溢洪道的总长度为134.22米。截至2022年底,秦州区累计建设淤地坝35座。

据1986年土壤普查资料分析及化学鉴定,秦城区土壤分为褐土、绵土、黑垆土、红土、淀土、棕壤、潮土7个土类。其中,褐土分布在海拔1500米至2000米的西秦岭山地,是秦州区最大土类,面积1181平方千米,占总面积的48.6%。绵土分布在西汉水流域和藉河流域的黄土梁顶及山坡上,面积141平方千米,占总面积的5.79%。藉河以北的黄土山梁地带以干草原为主要天然植被,发育形成黑垆土类,主要分布在西南各乡镇,面积351平方千米,占总面积的14.4%。红土主要出现在水土流失严重的滑坡、湾地、切沟、冲沟及河谷两岸,面积554平方千米,占总面积的22.7%。淀土分布在藉河、西汉水流域的冲积平原或山洪沟口洪积扇上,面积145平方千米,占总面积的5.9%。棕壤分布于西秦岭海拔2000米至2300米以上的阴坡林下,面积53.7平方千米,占总面积的2.2%。境内潮土的分布面积不到1%。

因地形复杂,高差悬殊,土壤亦表现出垂直分布特点:在2300米以上的秦岭山地,高寒阴湿山区非林地带发育有大面积的高山草甸,形成草甸土和山地棕壤土;在海拔1500米-2000米的中低山山地,多形成褐色土和黄绵土;在1500米以下地区,多为黑垆土、淤淀土和红土类。

土地资源

2022年,全区净耕地面积96.76万亩,其中山地90.35万亩,川地6.41万亩;海拔1700米以下的耕地面积占耕地总面积的98%。有园地2.54万亩,占总土地面积0.7%;林地105.26万亩,占总土地面积29.13%;草地65.93万亩,占总土地面积的18.24%;城乡居民用地8.67万亩,占总土地面积的2.4%;工矿交通地8.81万亩,占2.44%;水域地9.05万亩,占2.5%;特殊用地0.12万亩,占0.03%;未利用地18.24万亩,占3.71%。

水资源

秦州区多年平均水资源量为35118.19万立方米,人均水资源量为535立方米;其中地表水29351.4万立方米,地下水5766.79万立方米;黄河流域水资源量为13773.32万立方米,长江流域水资源量为21344.87万立方米。2022年,全区总用水量7280万立方米,其中农业用水2620万立方米,工业用水850万立方米、生活用水3410万立方米、生态环境补水400万立方米。

森林资源

2022年,秦州区林地总面积170.86万亩,森林蓄积量543.93万立方米,森林覆盖率达到38.43%;草原面积5.2万亩,草原植被综合盖度达到 84%。区域内有小陇山李子林场和秦州区藉源林场2个国有林场。

矿产资源

秦州区具有丰富的矿产资源,品种多,贮量大。区内有金、银、铜、铅、锌、铁等金属矿产和石灰岩、大理石、硅石等非金属矿产资源17种,其中金矿储量达20余吨,大理石潜在资源在1亿立方米以上,石灰岩储量在1亿吨左右。

境内金矿有柴家庄矿体,品位较高;有潘家沟矿脉一条,品位3.35g/T。铜矿有红铜沟、太阳山、白家坝、铜厂沟、杨家庄等矿点、矿化点;太阳山铜矿品位为0.52%,储量12603.6吨。铅、锌矿分布于二房沟、陶家沟、白家坝等矿点,规模小,不具工业价值。铁矿有庄下湾、青崖沟、牛家湾、谢家后梁等矿点,属于品位贫的小矿点。娘娘坝镇分布有稀有金属矿,储量不详。

非金属矿有蛇纹岩矿,岩体出露于关子镇苍眼沟—草场沟一带,岩体长170米,宽3.6米—40米,规模大;大理石矿分布在关子镇,潜在资源在1亿立方米以上,仅流水沟矿区地质储量为699万立方米;硅石矿分布在玉泉镇水家沟、娘娘坝镇孙集寨,矿体裸露;石灰石矿分布在藉河北岸罗玉沟及藉口放牛沟等地,储量在1亿吨以上;黄铁矿分布于关子镇流水观(玉阳观)、董家山等地,规模较大。此外,区境内还分布有透辉石、木节粘土、长石、红砂、粘土、高岭土等非金属矿。

生物资源

植物资源

秦州区药用植物资源丰富,有根茎药材、果实药材、根茎皮药材、花叶药材、全草药材、藤木树脂药材等药用植物。其中,根茎药材有白头翁、白芍、生地等80余种,果实药材有连翘、五味子、杏仁等55种,根茎皮药材有杜仲、白桑皮等15种,花叶药材有大青叶、苏叶、艾叶等20种,全草药材有茵陈、麻黄、鬼骨等60种,藤木树脂药材有木通、松节等10种。

动物资源

秦州区有家畜、家禽、鱼类、昆虫等多种饲养动物。其中,家养马有土种马、河曲马、关中马等,牛有土种黄牛、秦州牛等,驴有河西驴、关中驴等,骡子有马骡、驴骡,羊有本地羊、山羊等数种,猪有本地土种猪、甘肃白猪等,兔有本地土种兔、长毛兔等,狗有土种狗、狼狗、狮子狗等,此外还饲养有猫;家禽有土杂鸡、来杭鸡、九斤黄、北京鸭、本地鸭、鹅、白鸽、灰鸽、信鸽等;鱼类有鲤鱼、鲢鱼、草鱼、鳙鱼、鲫鱼等;昆虫有本地蜂、蚕、蝎、土元等 。

植物

区境内的植物种类包括木本植物和草本植物两大类,木本植物包括乔木和灌木,草本植物分为野生草本和人工草本两大类。乔木有华山松、油松、红松、白松、山杨、榛子、云杉、白榆等数十种,主要分布在秦州区南部天然林区,常见的乔木有刺槐、柳树、杨树等;灌木有沙棘、酸枣、枸杞、胡颓子、卫茅、绣线菊、野樱桃、紫穗槐、爬山虎、虎榛子、珍珠梅等数十种。野生草本植物品种多达二百多种,主要有苍耳、白蒿、蒲公英、凤毛菊等;人工牧草有豆科的紫花苜蓿、红豆草,禾本科的沙打旺、小冠花、毛尾草等。在国营李子林场和藉源林场的次生林中,还生长有银杏、红豆杉、白皮松、三尖杉、青桐等国家三类保护珍贵树种。另外,还有金钱槭、毛泡桐、流苏树等地区特产树种。

秦州区花卉品种繁多,常见的有300多个品种,木本花卉有夹竹桃、金银花、黄蔷薇等,草本花卉有鸡冠花、千日红、凤仙花等。

动物

秦州区境内野生动物包括鸟类、兽类、昆虫、两栖爬行类以及爬行类动物,其中,鸟类有麻雀、灰鸽、猫头鹰等;兽类有野兔、松鼠、狼、豹等物种;昆虫种类极多,常见的有野蜂类、蝶蛾类、蜘蛛类等;两栖爬行类动物较少,常见的有青蛙、蟾蜍、大蟾蜍、花背蟾蜍、狭口蛙、斑雨蛙、金线蛙、树蛙;爬行类动物有无蹼壁虎、北草蜥、蜥蜴、黑背蛇等。

珍贵野生动物有国家一级保护动物林麝、金猫,国家二级保护动物大鲵、毛冠鹿、鬣羚、水獭、猕猴、斑羚、红腹锦鸡、石貂等。

自然保护地

截至2022年,秦州区建设有1个国家级自然保护区——秦州区珍稀水生野生动物自然保护区,以及渗金山省级森林公园、绣金山(绣经山)省级森林公园2个省级森林公园。

秦州区珍稀水生野生动物自然保护区

秦州珍稀水生野生动物国家级自然保护区位于天水市秦州区境内,分为“大鲵片区”和“秦岭细鳞鲑片区”两部分,是甘肃省第二个水生野生动物国家级自然保护区,主要保护对象为大鲵、秦岭细鳞鲑、山溪鲵、中国林蛙等珍稀野生动植物,于2014年12月23日被正式公布为国家级自然保护区。保护区总面积3010公顷,保护区总面积3010公顷,其中核心区面积649公顷,缓冲区面积925公顷,实验区面积1436公顷,范围涉及白家河流域的望天河、北峪河、庙川河、花园河、响潭河、螃蟹河及藉河流域的金家河和潘家河8条流域。保护区8条河流共设置固定监测点位24个,制作了GPS定位标识牌,每月进行1次常规监测。自2010年建立以来,保护区已累计接收、救治受伤搁浅的大鲵37尾,累计放流大鲵16611尾(其中植入芯片大鲵193尾)、秦岭细鳞鲑6000尾。通过增殖放流和人工修复措施,保护区内保护物种种群数量保持稳定增长,年龄结构逐步趋于合理。保护区生态系统完整,生物多样性丰富,水质达到二类标准,适合水生生物栖息的环境要求。

渗金山省级森林公园

天水市渗金山省级森林公园位于甘肃省天水市南部城郊的皂郊镇,由天水市果树研究所建设管理,成立于2006年5月9日。公园经营面积147.7658公顷,范围北至毛蜡柱、东抵南沟河、南到崖湾沟、西达燕麦山梁。森林公园内动植物资源丰富,但天然林木稀少,人工林占大部分,主要树种有杨、刺槐、柳、山杏、松、核桃等30余种。公园地处于陇中南中温带半湿润区,森林资源主要是以刺槐、侧柏、落叶松等为主的天然次生林,其生态系统属于森林生态系统。公园内的自然遗迹主要有渗金山太白庙和烽火台遗址两处,有古树4株,树龄均在300年以上。自然景观主要有湫子湾林海,湫子湾峡谷两侧遍植人工次生林和天然灌木。

绣金山(绣经山)省级森林公园

天水市秦州区绣金山(绣经山)省级森林公园位于秦州区玉泉镇,占地面积482公顷,其中有林地面积300多公顷。公园东起吕二沟,西至玉泉镇暖和湾村,北临羲皇大道,南至绣经山主峰。豹子沟珍稀植物园是绣金山省级森林公园的重要组成部分,始建于2002年,总占地面积约1300余亩,核心区域约600多亩,是集植物种植资源搜集、保护培育、科普教育、科研生产、生态旅游、多种养殖、农家休闲为一体的综合性植物园。园区内栽植有刺槐、侧柏等优良乡土树种和金丝垂柳、红瑞木、观赏桃等高档绿化观赏树种和花卉,共计100余种100多万株。以双桥路为中轴线,建有一座天水市区南北两山绿化工程纪念碑,建成牡丹园、樱花园、七叶树园、等专类观赏园区15个,还建有水景花坛和生态文化广场。2013年9月13日,公园内建成森林体验教育中心并正式投入运营。该中心由中德合作共建,是国内首家以互动体验为参与模式的青少年森林体验教育机构,由森林体验信息中心、户外森林体验探险通道、森林体验实践活动三部分组成。教育中心建筑面积1185平方米,其中信息展厅利用声光电、情景模拟等形式,向公众展现认知森林、弘扬森林生态文明等主题;户外探险通道全长2.5千米,分别由平衡板、木制游乐场、不同年龄树木展示区、土壤区等12个站点组成。

秦州区的自然灾害包括旱灾、水涝、泥石流、雹灾、霜冻等气象性灾害,地震、滑坡等地质性灾害以及生物性灾害。干旱天气在秦州区历史上出现频率最大、持续时间最长、受害程度及范围最广,民间有“十年九旱”的说法,春、夏季节干旱最严重,危害更大。

2022年,秦州区遭受一次低温冷冻灾害、一次风雹灾害、两次洪涝灾害,造成10个镇,2个合作社67个村,3609户16333人受灾,直接经济损失2805.6万元。

截至2023年10月,秦州区下辖16镇以及7个街道,区政府驻秦州区民主西路30号。

秦州区区划详情 | |

类别 | 区划名称 |

镇 | 玉泉镇、太京镇、藉口镇、皂郊镇、汪川镇、牡丹镇、关子镇、平南镇、天水镇、娘娘坝镇、中梁镇、杨家寺镇、齐寿镇、大门镇、秦岭镇、华歧镇 |

街道 | 大城街道、七里墩街道、东关街道、中城街道、西关街道、石马坪街道、天水郡街道 |

秦州区现任领导 | ||

中国共产党秦州区委员会 | 书记 | 王东红 |

秦州区人民代表大会常务委员会 | 主任 | 刘越高 |

秦州区人民政府 | 区长 | 孟晓龙 |

中国人民政治协商会议秦州区委员会 | 主席 | 毛更生 |

以上资料截至2023年10月31日 | ||

2022年末,秦州区常住人口65.15万人,城镇人口比为68.09%,人口自然增长率为-0.46‰。根据秦州区第七次全国人口普查结果,截至2020年11月1日零时,全区常住人口中的男性人口为330113人,占比50.27%,女性人口为326576人,占比49.73%,性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为101.08。全区常住人口中,0-14岁人口为120739人,占18.39%;15-59岁人口为429374人,占65.38%;60岁及以上人口为106576人,占16.23%,其中65岁及以上人口为79293人,占12.07%。

秦州区是少数民族散杂居区,全区少数民族分布呈现大杂居、小聚居的特点。2022年,秦州区有汉、回、东乡、俄罗斯、满、蒙、苗、藏等33个民族居住;其中少数民族人口数占全区总人口的2.1%,分布在城区7个街道,在农村还有11个少数民族聚居村。根据秦州区第七次全国人口普查结果,截至2020年11月1日零时,全区常住人口中汉族人口为642756人,占97.88%;各少数民族人口为13933人,占2.12%。其中,人口在100人以上的有回族、藏族、东乡族、满族4个少数民族,回族有11564人,占少数民族的83.00%;藏族722人,占5.18%;东乡族621人,占4.46%;满族441人,占3.17%。

秦州区方言是天水市市区方言,根据《中国语言地图集第2版汉语方言卷》的划分,该方言属于中原官话下的陇中小片。

秦州方言共有声母28个,其中与现代普通话相同的辅音声母有21个(零声母除外),本地方言中继续使用的古声母有7个,分别是v、tʃ、tʃ‘、ʃ、ʒ、n、ŋ。秦州方言中n、l不分,浊鼻音[ŋ]在关子乡一带语音中自成音节;zh在大多数时候读(tʃ),ch读为(tʃ‘),sh读为(ʃ),这三个声母之间有时相互混读,同时与z、c、s相互混读。

秦州话中有39个韵母,与普通话韵母一致,但混读较多。其中,部分前鼻韵母与后鼻音韵母相混,变成后鼻音韵尾 ;此外,还有uo读ui,o读ue,ei读i等混读。

秦州语言的语法与普通话语法几乎没有差别,但普通话表述属于书面语,秦州群众日常交流纯粹是口语。秦州口语的特点是句子结构简单,词性、词义、语气、语调频繁变化,语气词、助词、代词、量词等使用较多。

秦州区佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教五大宗教俱全,全区共有宗教场所162处。经政府批准开放的宗教场所有84处,其中佛教28处,道教43处,伊斯兰教13处,天主教3处,基督教6处;未批准开放场所有78处,包括佛教场所29处,道教44处,伊斯兰教2处,基督教3处。全区共有宗教教职人员323人,其中佛教58人,道教179人,伊斯兰教38人,天主教23人,基督教25人;信教群众86538人,占全区总人口的13%,其中佛教34560人,道教34144人,伊斯兰教11631人,天主教1626人,基督教4577人。

佛教

天水是佛教在中国传播最早地域之一,区境内南郭寺、北坪寺、会福寺、永安寺等佛教寺院均建于隋代前。至唐代,寺院遍布城乡。明代重修华严寺,铸华严钟一口,上镌华严经全文;同期修建的还有演法寺、瑞莲寺、园通寺、涌泉寺等。至清代,境内有佛寺20处,仅城内就有僧尼40多人。民国时期,寺院多改作学校或被机关占用;民国9年(1920年)大地震后,佛教活动大部瘫痪。中国共产党十一届三中全会后,正常的宗教活动得到恢复,政府安排瑞莲寺、演法寺为宗教活动场所。1986年,成立了秦城区佛教协会,城乡佛教活动逐步走向正常。

道教

道教在唐代前后传入秦州区,城北天靖山建有北山观,五代、宋时称天庆(靖)观。元代道教再度兴盛,丘处机弟子梁志通西行至此,筑庵修真,于至元丙子年间(1281年)立诗碑;元代大德六年(1320年)建殿宇,改名玉泉观,其门徒何道元等建《祖师五篇秘语经》碑,后逐渐形成规模宏大的道教场所。民国11年(1922年),创建“同善庵’’,住女道士十余人。此外,在不同历史时期,农村也先后建立了关子乡玉阳观、齐寿山云台观、吕二乡老君庙、太京乡玉香观等较有影响力的道教庙观。解放后,道士多还俗就业。1986年成立了区道协,政府批准玉泉观、老君庙、威堡观等庙观为宗教活动场所。

伊斯兰教

伊斯兰教约在宋末元初传入天水,秦州区是甘肃东南部伊斯兰教活动较为集中地区,区境内的后街清真寺就建于元代至元年间。经元、明、清数百年发展,至清代同治元年,区境内有信教回民400余户、3000余人。1984年,成立了伊斯兰教协会。区境内的伊斯兰教内有格底目、哲赫忍耶、依黑瓦尼、赛来菲耶4个教派,区内穆斯林通常过的主要宗教节日为开斋节、古尔邦节与圣纪。

天主教

1905年,甘肃教区分为陇南和甘北两个教区,陇南教区总堂设在秦州城区。天主教传人天水后,在地方上兴办了教育、医疗等公益事业。中国共产党十一届三中全会后,区内原神职人员、修女、真女驻进了西关教堂。1986年,成立了天主教爱国会。1990年建成东关新教堂,使广大信教群众过上了正常的宗教生活。

基督教

基督教于鸦片战争前后陆续传入境内,当时信教者较少。清光绪六年(1880年),内地教会派传教士到秦州区传教,并成立福音堂进行宗教活动,慕道信教者日益增多,人数达百人以上;后又建立福音讲堂,进行传教活动。民国17年(1928年),改“福音堂”为“中华基督教会”。1938年,天水教会迁入北关柴集新建教堂,有信徒200余人。1933年冬,“耶稣家庭”传入天水,并于1947年以后,先后在关子乡、李子乡、店镇乡建立了这一体系的教会。1951年,成立天水市基督教三自爱国学习会;同时,天水的最后一名内地教会外国传教士离境回国,天水基督教与西方教会彻底割断了关系。1956年,正式成立天水市基督教三自爱国运动委员会,天水市各教会走上了“自治、自传、自养”,独立自主,自办教会的道路,成为在中国共产党领导下的中国人自己的宗教事业。1987年,正式成立了天水市秦州区基督教“三自”爱国运动委员会,信教群众过上了正常的宗教生活。

秦州区地处陕、甘、川三省交汇处,自古为陇右门户和商贸中心。受西安、兰州两大省会城市的双向辐射,现为天水市经济中心,也是陇东南最大的商品物资集散地,于2023年4月被评为甘肃省2022年度全省县域经济发展十强县之一。秦州区是中国著名的农林牧业综合发展区,也是北方最佳水果和蔬菜生产基地之一,积极推进“4+2”农业产业振兴计划,发展林果、蔬菜、畜牧、劳务、中药材和乡村旅游等特色优势产业。秦州区还是全国六大中低压电器生产基地之一、全国工业企业优化资本结构试点城市和中国西部具有显明特色的加工工业城市,也是关中-天水经济区规划建设的重要装备制造业基地,具有比较完善的电工电器、电子信息、机械制造、食品医药、新型建材等五大产业集群。在第三产业上续壮大商贸物流首位产业,发展夜间经济、电子商务、文化旅游“短平快”项目,旅游产业不仅是秦州区现代服务业的主导产业,还是全区经济社会发展的支柱产业。

2022年,秦州区地区生产总值253.7亿元,同比增长4.5%.。其中,第一产业增加值为22.0亿元,第二产业增加值为84.1亿元,第三产业增加值为147.6亿元。三次产业比为8.7:33.1:58.2。三次产业贡献率分别12.3%、3.1%、84.6%,分别拉动经济增长0.6、0.1、3.8个百分点。

秦州区作为农林牧业综合发展区,是中国北方最佳水果和蔬菜生产基地之一,发展有蔬菜、林果、中药材、畜牧、劳务五大特色优势产业。该区是“元帅系”苹果最佳生产区域之一,2000年被国家林业局命名为“中国名特优经济林——苹果之乡”。截至2023年9月,秦州区果品种植面积稳定在60万亩,产值达到19亿元;已建成杨家寺等8个标准化示范基地,设置蔬菜智能连栋大棚20万平方米,蔬菜种植面积17万亩、产值11亿元;建成秦岭连翘等7大中药材基地,标准化中药材基地面积达1000亩,全区中药材种植面积达到10万亩,产值4.6亿元;秦州区还是国家产粮油大县,粮油作物种植面积面积稳定在73万亩,产油量在23万吨以上。秦州区已建成省级现代农业产业园、西坡梁种养循环示范等8个农业产业园区,建设有农民专业合作社1892家、省级示范社37家、龙头企业121家。天水红苹果等多种农产品先后通过国家品牌认证,“秦州大樱桃”“天水连翘”被评定为全国农产品地理标志,秀金山现代农业产业园区被确定为国家农村创业创新示范园区,初步形成了独具特色的农产品品牌优势。

2022年末,全区实有耕地面积103.8万亩,实现现价农业总产值36.6亿元,其中农业产值34.2亿元,林业产值1592.6万元,牧业产值1.7亿元,渔业产值410.3万元,农林牧渔服务业产值4156.9万元,农、林、牧、渔及服务业产值结构比为93.6:0.4:4.8:0.1:1.1。

秦州区在发展中逐步形成了以电子信息、电工电器、机械制造、食品医药、新型建材为主导的工业体系,具有比较完善的电工电器、电子信息、机械制造、食品医药、新型建材等五大产业集群。2022年,秦州区有工业企业375户,其中规模以上工业企业31户;按行业划分,全区有电器企业94户、电子企业23户、机械铸造及制造企业49户、建筑建材企业55户、医药食品企业46户、包装印刷企业25户、工艺美术企业19户、橡胶化工企业19户、服装防止企业15户、开采加工企业11户、电、燃、气、水等其他企业19户。

2021年,在规模以上工业5大产业集群中,电工电器制造业完成工业产值占总产值的5.2%,电子信息产品制造业完成工业产值占总产值的66.3%,铸造及机械制造业完成工业产值占总产值的0.4%,家医药食品饮料制造业完成工业产值占总产值的2.3%,水泥建材制造业完成工业产值占总产值的3.4%。2022年,秦州区规模以上工业企业完成工业总产值240.1亿元,同比增2.3%;实现工业增加值66.7亿元,按可比价同比增长0.5%。全区有资质以上建筑企业52家,完成建筑业总产值96.0亿元,其中建筑工程产值82.6亿元,占建筑业总产值的86.0%;安装工程产值9.7亿元,占建筑业总产值的10.1%;其他产值3.7亿元,占建筑业总产值的3.9%。完成竣工产值22.4亿元,占建筑业总产值的23.3%。

秦州区是陇东南商贸物流集散中心,在“十三五”期间初步形成了龙城广场核心商圈、天河广场高端商圈、秦州新城现代商圈、藉口物流商圈四大商圈,发展商贸流通、现代物流、电子商务,引进建成万达广场、京东天水TDC城市仓等商业综合体,打造了秦州印象、西关古城等一批商业街区。旅游产业成为秦州区现代服务业的主导产业,并成功创建了“省级全域旅游示范区”。建成了青鹃山国际旅游度假区、花舞南山和平南苏湾等一批文化旅游重点项目,围绕重要节日及消费热点开展家电等各类促销活动,并着力打造特色餐饮街区、夜间经济集聚区、农村电商平台、农产品物流园消费元素。秦州区始终将文旅农康融合发展作为“强县域”的支柱产业,先后建成56个规模化乡村旅游综合体、8个乡村旅游样板村,已建成生态旅游、人文康养、体育休闲、农业体验、科普教育五大板块,吸纳周边群众就业300多人,年接待游客达20多万人次。

2022年,秦州区实现全社会消费品零售总额88.32亿元,同比下降7.1%。其中城镇实现社会消费品零售总额67.77亿元,同比下降8.4%,乡村实现社会消费品零售总额20.55亿元,同比下降2.5%;限额以上批发业和零售业实现商品销售额66.54亿元,同比下降2.7%。全区旅游接待人数960万人次,同比增长21%,实现综合收入49亿元,同比增长3.8%。乡村旅游接待人数600.07万人,收入22亿元,同比增长92.3%和15.7%。

秦州经济开发区

2022年7月,秦州经济开发区管理委员会(简称秦州经济开发区)正式挂牌成立,规划面积27.14平方千米,建设用地面积1763.82公顷,工业用地面积617.74公顷,按照“一区三园”的管理模式运行,“一区”即秦州经济开发区,“三园”即城区都市产业园、天水关高新技术产业园、中梁空港产业园。2022年完成工业总产值183.39亿元,完成工业增加值54.45亿元,上缴税金5.37亿元。2022年11月20日,秦州经济开发区被甘肃省人民政府认定为省级开发区。

2022年,秦州区有区属各级各类学校311所,其中幼儿园195所、小学80所(另有教学点172个)、初中18所、九年一贯制学校8所、完全中学8所、民办高级中学1所、十二年一贯制学校1所。全区共有在校学生99536人,教职工7583人,其中专任教师7056人。学前三年毛入园率94.1%,小学学龄儿童人学率100%,小学毕业生升学率100%,九年义务教育巩固率99.74%,高中阶段毛入学率97.6%,初中毕业生升入中等职业学校共计3046人。有6848人参加高考,本科录取2530人,本专科共录取5880人,高职招生786人;高考上线人数2275人,上线率48.49%。全区残疾儿童少年入学率为98.11%,送教上门51人,随班就读258人。

天水市第一中学

天水市第一中学肇始于陇南书院,创建于1876年,是甘肃省首批示范性高中。学校分为位于秦州区的本部校区和麦积校区两个校区,占地283亩,校舍总建筑面积14万平方米。共有教学班114个,包括高中86个班、初中28个班。有在校学生6300余人,其中校本部3000余人,麦积校区3300余人。有教职工515人,其中正高级教师17人、高级教师92人、中级教师227人,有全国模范教师2人。在2022年高考中,秦州区校本部一本上线率达88.31%,二本上线率达99.69%,600分以上有21人,全省前100名文理科共有3人。学校先后获得了“全国教育系统先进集体”“全国中小学德育工作先进集体”“全国群众体育先进单位”“全国文明校园”等100多项荣誉称号。

2022年,秦州区有区属医疗机构61家(不含民营医院),区级综合医疗1个(区人民医院),疾控机构1家(区疾控中心),妇幼保健机构1家(区妇幼保健院),专科医院2个(眼科医院、口腔医院),公共卫生健康教育培训中心1所。有镇卫生院20所,包括中心卫生院7所、镇卫生院9所、分院4所;社区卫生服务机构29个,包括社区卫生服务中心9个、服务站20个。另有民营医院36家。全区医疗卫生机构现有床位数2362张(含民营医院),专业技术人员有650人,其中具有高级职称的有85人、中级职称193人、初级职称372人。

秦州区人民医院

天水市秦州区人民医院始建于1956年,是天水地区建院最早的一所集医疗、教学、预防、保健为一体的二级甲等综合性公立医院。2011年,医院的异地迁建项目立项开工建设,2017年迁至新址,医院新址位于天水市秦州区西十里赤峪路6号,规划总建筑面积38000多平方米,设置床位500张。医院整体工程建设包括门急诊楼、医技楼以及住院楼、行政楼,医疗基础设施建设包括污水处理、中心供氧、洗衣房等。医院购置有大型设备有西门子1.5T磁共振机、西门子128层CT机、西门子800mA大型血管造影机、东软64层CT机、东软数字胃肠造影机、悬吊式数字化摄影系统以及省内第四台全身PET-CT,有各类高端彩色超声7台。设置临床和医技科室35个(临床科室25个,医技科室10个),重点学科有心血管内科、消化内科、泌尿外科、神经外科、麻醉科、重症医学科等。

秦州区建设有博物馆、图书馆、文化馆等文化事业机构,以上三馆于2021年7月13日集中揭牌开放。全区实现了农家书屋、农村综合文化服务中心、广播电视全覆盖,建立有天水市公园小学、解放路第一小学、秦州看守所、甘肃武警总队秦州区支队等五个地方图书流动站,共建设完成6个综合性社区文化服务中心,均基本达到“两室、一场、一栏”,电脑不少于1台,图书不少于1500册的标准。

2022年,秦州区建成汪川镇柏沟村和娘娘坝镇中寨村文体广场,共硬化场地3000平方米,给玉泉镇、皂郊镇等6个镇图书馆和大门镇关峡村、皂郊镇池金村等5个行政村采购图书6700余册。在春节期间设立云上直播间,分七期邀请专家学者对秦文化、三国文化、方言文化、年俗文化、名家名人、非遗传统技艺、文物传承、古建筑文化等进行直播讲解。于5月19日在天水古城举办以“赋能乡村振兴惠游美丽天水”为主题的2022年“中国旅游日”天水市分会场主题宣传活动文艺演出。8月26日在秦州区佳·水岸小镇举办2022甘肃乡村旅游乐享金秋推广发布活动天水分会场文艺演出。9月23日在汪川镇、平南镇苏湾村举办“庆丰收迎盛会”天水市秦州区第五个中国农民丰收节庆祝活动暨文化惠民演出。全年组织全区非遗产品参加各类展览展演活动13场次,举办主题为“百家翰墨赠万户”“情满中秋节喜迎二十大”“水墨丹青润民心文化惠民促振兴”“庆丰收浓墨重彩迎盛会”的书画下乡活动12场次,赠送书画作品780余幅。

天水市秦州区图书馆

天水市秦州区图书馆(简称区图书馆)于2011年4月11日成立,馆址设在山陕会馆,为财政全额拨款事业单位,隶属于秦州局文化广播影视局。2014年11月14日,秦州区图书馆搬迁至自由路汪家大院,馆舍面积775平方米。2020年,秦州区委区政府将藉河北路4号仿古建筑划拨秦州区图书馆,经过提升改造于2021年7月开馆,新馆坐落于秦州区藉河风情线,馆舍面积3630平方米。截至2022年底,馆内共有藏书7.7万册,以社会科学类为主,自然科学、哲学为辅,有年征订报纸杂志240种、馆藏地方文献600册,年接待读者7万余人次。

天水市秦州区博物馆

天水市秦州区博物馆(简称区博物馆)位于天水市秦州区藉河风情线仿古建筑3号馆,上下两层,占地面积1200平方米,2021年7月13日免费对外开放,打破了秦州区三馆中博物馆缺失七年的局面,改写秦州文物出土无处安放、被其它博物馆收藏的命运,为秦州文物收藏、研究、展示奠定了基础。是天水市民族团结进步教育基地、天水市秦州区新时代文明实践历史传承教育基地、秦州区少先队校外实践教育基地。馆内展览陈列主题为“古城秦州烁古耀今”,分为石器与陶器、随葬陶俑、青铜器等十三个篇章,共有借展文物548件(套),馆藏明清古家具188件(套)。

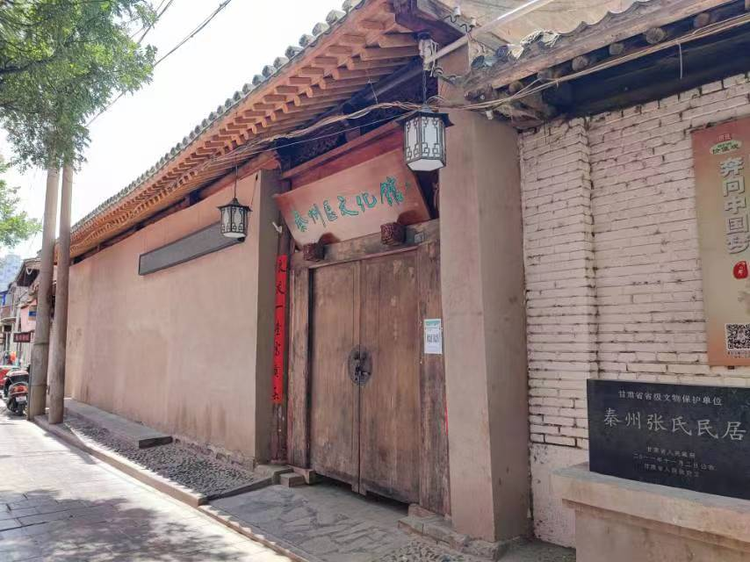

天水市秦州区文化馆

秦州区文化馆位于解放路育生巷47号,也在此次改造提升之内。秦州区文化馆原为张氏民居,是晚清翰林、教育家张世英故居,属于省级文物保护单位。2010年,张氏民居改造为秦州区文化馆,馆内设有大讲堂、舞蹈室、绘画室等,古民居从此成了群众文化场所。去年10月到今年6月,秦州区文旅局对其进行升级改造,主要对馆内屋顶、地面、门窗进行了维修,同时对整体环境进行整治。灰色的青砖、浅木色的门窗、转角处几株古树和花坛内的绿植将整个院落衬托得清新淡雅。馆内新增的器乐室、非遗室、多功能室等正在精心装修,下一步将利用各功能室积极开展群众文化活动。开放场所:天水市秦州区育生巷47号、秦州区山陕会馆。

2022年,秦州区全年共投入科技经费3246.636万元,其中科技计划项目专项及奖补经费1268万元,调剂区直相关部门科研经费1978.636万元,重点骨干企业、高新技术企业研发投人占主营业务收入比重达2%以上,实施各类科技项目73项,技术合同交易额达到9.31亿元。培育高新技术企业6家、省级创新型企业15家、入库科技型中小企业58家;培育市级技术创新中心4家、众创空间1家。授权专利294件,全区有效专利1749件,有效发明专利199件,高价值发明专利89件。有各类专业技术人才7406人,高技能人才1653人。实施农业科技项目50项,引进农业新品种23个,推广应用农业新技术18项,开展技术培训400多期2万多人次,粮食主推技术到位率95%。天水岷山机械有限责任公司、甘肃睿阳科技有限公司获得第十一届中国创新创业大赛(甘肃赛区)优秀企业奖。截至2022年底,辖区拥有省级重点实验室2家、省级工程研究中心5家、省级技术转移示范机构4家、众创空间5家(国家级1家)、市级技术创新中心4家、高新技术企业32家、省级科技创新型企业26家。

截至2019年,全区建成全民健身点87个、村级农民体育健身工程297个,体育场地总面积65.62万平方米,人均体育场地面积1.06平方米,体育人口达27万多人,占全区总人口的38.6%。2022年,秦州区成功创建全省残疾人体育健身示范点2个;3月初,举办了“庆祝“‘三八’妇女节”羽毛球比赛;8月8日在天水市体育中心举办天水市“全民健身日”主题活动暨秦州区社区广场舞比赛,15支队伍300余人参加比赛。南山体育场全年共接待锻炼群众20余万人次,承办各种赛事7场次,体育俱乐部预约足球比赛50余场。成立有武术、篮球、足球、田径等8个专业俱乐部,开展体育社会指导员培训2次,对全区80余名社会体育指导员进行专业培训,其中获得国家级社会体育指导员称号21人,一级社会体育指导员称号21人,二级社会体育指导员称号32人,并选派2人参加全省广场舞裁判员培训。在第十一届全国残疾人运动会上,秦州区三名运动员获得1金、1银、1铜;在甘肃省第十一届残疾人运动会上,秦州区八名运动员获得13金、3银、1铜,并打破3项田径省运会纪录。选派秦州区优秀残疾人代表参加全省第二届读书成人演讲比赛。

秦州区素有“陇上江南”之称,2022年国控点的空气优良天数342天,优良天数比率96.6%,剔除沙尘天气影响,空气质量综合指数3.27,同比下降3.25%,PM10平均浓度50微克立方米,PM2.5平均浓度26.59微克/立方米;国控+省控点空气优良天数达353天,优良天数比率96.7%,剔除沙尘天气影响,空气质量综合指数3.22,同比下降6.4%,PM10平均浓度50微克/立方米,PM2.5平均浓度26微克/立方米。地表水考核断面水质优良比例达到100%,全区区域噪声、道路交通噪声均达到国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定要求。

2022年新建公厕6座,提升城市绿地1.6万平方米;实施雨污分流改造27千米,新建智慧安防小区150个,建成5G基站260个;新增停车泊位3236个,建成便民市场3个,城市生活垃圾分类示范点全面完工;拆除“两违”建筑12万平方米,消除安全隐患自建房1480栋。整治入河排污口41个、黑臭水体8条,建成农村生活污水处理站42座,集中式饮用水水源地、国省控断面水质全面达标;生态造林3.6万亩,森林抚育2万亩,绿化村庄58个、道路157千米。

截至2019年上半年,全区共有城市社区老年人日间照料中心33所、农村老年人日间照料中心(互助老人幸福院)195所;全区城乡社区老年人日间照料中心达到228所,城乡社区建成养老服务机构达49%,床位数达2780张。2022年,在大城街道办事处、东关街道办事处、石马坪街道办事处分别建设1个街道综合养老服务中心,在藉口镇试点建设1个农村区域性的综合养老服务中心;建立“1+7+N”养老服务模式,服务次数达4.3万人次。并为37名孤儿发放生活补贴33.3万元,对135户178人事实无人抚养儿童发放生活补贴共计35.8160万元。

2022年,秦州区对177名0-17岁残疾儿童进行康复训练、资金补助等康复救助,救助资金200.8万元。为1375名残疾人提供辅助器具适配、假肢适配等服务。年内完成贫困重度残疾人家庭无障碍改116户,对全区城乡残疾学生、低保残疾人家庭就读高中以上子女实施助学补助共422人,发放补助资金60.54万元。实施重度残疾人日间照料项目,健全完善7个服务场所,签约服务精神、智力、重度残疾人105人。

2022年,秦州区纳入城乡居民社会养老保险参保人数33.03万人,参保率98.3%,续保率98.1%。全区参加企业职工养老保险统筹3.87万人,城镇职工基本医疗保险参保2.82万人,城乡居民基本医疗保险参保46.82万人,生育保险参保2万人。2022年,全区救助各类民政服务对象87621人次,累计发放各类救助资金3.3亿元。

秦州区地处陕、甘、川三省交汇处,是陇东南最大的交通枢纽。该区交通主要以公路运输为主,其线路基本与丝绸之路线路重合,形成以公路交通为主导、以铁路和航空为补充的东西连接、南北畅通的立体化现代交通网络,交通枢纽地位更加凸显。

该区有国道310线、316线,省道306线,宝鸡—天水、天水—定西、湖北十堰—天水高速公路横贯境内。“十三五”期间完成国省道升级改造98.7千米,组织实施县乡公路升级改造13条207.98千米、生命防护工程269条1109.153千米,新建通行政村通硬化路207条678.9千米、自然村通硬化路270条273.78千米,实施千村美丽示范村组道路硬化项目12村117.2千米,新建改造桥梁15座,实施窄路基路面加宽改造项目123条385.208千米。截至2020年12月底,全区境内公路数量达到821条,共计3012.76千米,实现了全区16镇100%的乡镇通沥青路和班线车辆,420个行政村100%通水泥路,100%通客车。

2022年,秦州区修建自然村通硬化路33条66千米,实施村道安防工程14条40千米,实施娘娘坝镇二棱子梁至李子园道路维修养护工程21千米,实施刘什公路、皂华公路大中修工程,实施罗峪公路恢复建设项目9.56千米,修建玉泉镇烟铺桥梁1座。修建产业园区道路28条67.84千米,打造最美农村路66.4千米,创建养护示范路164千米、示范村32个。

该区除了有宝鸡—兰州铁路客运专线横贯境内之外,还有正在建设中的天陇铁路。天陇铁路属于甘肃省“十四五”综合交通运输体系发展规划“两廊六轴十直联”中“西部陆海新通道国际走廊”中东通道铁路之一,是西北西南区际通道的组成部分,是客货兼顾的国土开发型区域路网干线,2022年7月开始建设,计划于2027年12月建成通车。线路北起天平铁路杨家碾站,经天水市清水县、麦积区、秦州区,陇南市徽县、成县、武都区,接入兰渝铁路陇南西站,正线全长215.258千米,按国铁Ⅰ级、单线、160千米/小时标准设计,全线设站19座,其中娘娘坝站位于秦州区境内。娘娘坝车站距秦州区娘娘坝镇中心9千米,为办理客运作业的中间站,设到发线3条(含正线)、基本站台1座(550×8×1.25米)、站对侧设综合维修工区一处、站房位于线路右侧。

天水军民合用机场迁建工程于2020年10月27日在于秦州区中梁镇正式动工建设,该项目是《关中天水经济区发展规划》和国家民航“十二五”发展规划中确定的重大建设项目,用地总规模5941.6亩。该性质为军民合用,民航为国内支线机场,民航飞行区等级指标为4C。拟建设一条长3200米、宽45米的跑道,跑道南侧168米处新建一条与跑道等长平行的滑行道;建设1座8000平方米航站楼,4个停机位(1B3C)的站坪,以及空管、供电、供油、通信、给排水、消防救援等附属设施。

2007年末,秦州区有区属班线客车219辆、线路53条,出租车1436辆,公交车246辆、线路24条。年客运量685万人次、周转量12856万人公里。

秦州区历史文化悠久,是中华民族和中华文明的发祥地之一,有“羲皇故里”之称,是海内外炎黄子孙瞻仰伏羲、寻根祭祖的圣地。秦州是中国最早设置的郡县之一,有2700年的建城史,在发展中形成了伏羲庙、胡氏古民居、玉泉观等传统古建筑群,还孕育了雕漆技艺、地毯织造技艺(天水丝毯织造技艺)2项国家级非遗项目和唢呐艺术、秦州夹板舞等13项省级非遗项目。秦州人的饮食口味传承了秦人的饮食文化,以面食为主,兼容了川人和晋人的酸辣,主要有杂烩、里脊等传统名菜及呱呱、凉粉等独具特色的地方风味小吃。

截至2017年底,全区共有文物保护单位218处,其中全国重点文物保护单位4处,省级文物保护单位14处,县(区)级文物保护单位68处,一般文物点132处。2018年,全区县级文物保护单位数量达到了77处。2019年,天水纪信祠入选第八批全国重点文物保护单位。2023年4月,师赵村遗址、陇南机器局旧址入选甘肃省第九批省级文物保护单位。

秦州区全国重点文物保护单位 | |||

名称 | 年代 | 类别 | 批次 |

伏羲庙 | 明、清 | 古建筑 | 第五批(2001年) |

胡氏古民居建筑 | 明、清 | 古建筑 | 第五批(2001年) |

玉泉观 | 元至清 | 古建筑 | 第六批(2006年) |

后街清真寺 | 明至清 | 古建筑 | 第六批(2006年) |

天水纪信祠 | 明至民国 | 古建筑 | 第八批(2019年) |

伏羲庙

伏羲庙又名“太吴宫”,位于秦州区西关,临街而建,两门三进,自南向北有牌坊、庙宇、月台、碑亭、主殿、古柏等。伏羲庙总占地面积36400平方米,整体建筑坐北朝南,具有典型的中国古代宫廷式建筑格局,在贯穿南北的中轴线上依次排列有戏楼、“开天明道”牌坊、宫门、前院、仪门、中院、碑廊、朝房、钟鼓楼、先天殿、太极殿和后花园,形成了传统的“四进四院”“前朝后寝”的建筑格局。主体建筑太极殿建于院正北高1.8米、长26.4米、宽13米的月台上,殿宇重檐琉璃瓦顶,饰螭首,顶上平脊两端有翘转向内的“鸱尾”,斗拱刻卷云和龙头,门扇饰透花金线艾叶纹,圆窗透花,刻有二龙一珠,障水板刻松鹿图,殿内有伏羲泥塑彩绘像。后有先天殿,内塑神农像一尊。侧有朝房、碑房、庑殿、鼓乐亭。亭殿间镶以古柏37株,古槐1株。庙东北有池,跨池有桥,池畔有建有来鹤亭。该庙是天水保存较为完整的古建筑群之一,2001年被列为全国重点文物保护单位。

胡氏古民居建筑

胡氏民居又称南北宅子,是明代父子乡贤胡来缙和胡忻的宅第,院内以明代民居建筑居多,被誉为西北第一民居,是国家级重点文物保护单位。

南宅子为明代山西按察司副使胡来缙居所,始建于明万历十七(1589年),至隆庆年间基本形成规模。占地4050平方米,建筑面积2700平方米,保护区古建面积860平方米,坐南朝北,整体形制与建筑是典型的四合院组合,门外临街有百年古槐。正厅面阔五间,为大式土木结构的五檩抬梁造前出廊式建筑。沿正厅廊前迤东小门可入书房、佛堂、客厅、四合小院。自影壁东侧向南穿一迂回曲折小径西经垂花小门,可入三合后院。

北宅子为胡来缙之子太常寺少卿署正卿胡忻的住宅,始建于明万历四十三年(1615年),占地面积1550平方米,建筑面积1245平方米,曾被称为“甘肃省唯一的也是全国罕见的具有典型明代建筑风格的古民居建筑宅院群”。原建筑布局正方形,东南角设总门三间,当心间辟门,额题“太常第”。门外卧石狮二只,宅院内西南角为四合大院,门向南开。大院北是书房院,书院北建有三合小院,再北为一四合小院,三院门皆东开。三院前有一纵贯南北的甬道。宅院东为一进三院,前院正南中开门,北为正厅,东西有厢房;中院南左右开二门,北为厅楼,东西配厢房;后院与前院同,但规模较前略小。

截至2022年12月31日,秦州区共有国家级非遗项目2项,省级非遗项目13项,有国家级非遗传承人2人、省级非遗传承人20人。

秦州区省级及以上非物质文化遗产代表性项目 | |||

国家级 | |||

项目名称 | 所属类型 | 公布时间 | 批次 |

雕漆技艺 | 传统技艺 | 2008年 | 第二批 |

地毯织造技艺(天水丝毯织造技艺) | 传统技艺 | 2014年 | 第四批 |

省级 | |||

项目名称 | 所属类型 | 公布时间 | 批次 |

天水雕漆制作技艺 | 传统手工技艺 | 2006年 | 第一批 |

唢呐艺术 | 民间音乐 | 2008年 | 第二批 |

秦州夹板舞 | 民间舞蹈 | 2008年 | 第二批 |

秦州鞭杆舞 | 民间舞蹈 | 2008年 | 第二批 |

秦州小曲 | 曲艺 | 2008年 | 第二批 |

木雕 | 民间美术 | 2008年 | 第二批 |

天水鸿盛社秦腔脸谱 | 民间美术 | 2008年 | 第二批 |

天水竹雕 | 民间美术 | 2008年 | 第二批 |

天水泥塑制作技艺 | 传统手工技艺 | 2011年 | 第三批 |

天水丝毯制作技艺 | 传统手工技艺 | 2011年 | 第三批 |

天水古琴制作技艺 | 传统技艺 | 2017年 | 第四批 |

天水呱呱制作技艺 | 传统技艺 | 2017年 | 第四批 |

天水黑社火 | 民俗 | 2017年 | 第四批 |

雕漆技艺

雕漆技艺是天水市秦州区的传统木器制作技艺,所采用的雕刻填彩技法集雕刻、镶嵌及髹漆于一身,是西北传统手工技艺的典型代表。天水漆艺历史可上溯到西周时期,1972年在秦州瓦窑坡出土的西周古墓中一棺材内外均为漆雕(黑红两色),在铜棺饰上镶有绿石;20世纪80年代,天水出土的一批汉代漆器,经考证在雕漆工艺上已经采用了大漆髹饰手法;明清以来,天水雕漆趋于成熟,雕漆技艺已采用了雕刻填彩(雕填)手法,制作工艺已基本定型,出现了一批雕漆工艺技师和大量生活用品、雕漆家具。雕漆工艺品是利用松木、桦木、椴木等优质木材制成器物后,用当地森林里生产的生漆,厚厚地涂于器物表面,经过数次髹饰,制成漆胎,经打磨光滑后进行雕刻填彩,再选用各种装饰材料镶嵌在漆面之上的一种传统手工技艺。该主要分布在天水市秦州区城区及城郊,其采用的雕刻填彩技法在全国漆艺中独一无二,因此在中国漆艺中占有重要位置,是传统手工技艺的典型代表,2008年6月已被国务院批准列入国家级非物质文化遗产保护名录。

地毯织造技艺(天水丝毯织造技艺)

地毯织造技艺(天水丝毯织造技艺)是秦州区的非物质文化遗产之一,于2014年入选第四批国家级非物质文化遗产保护名录,秦州生产的“飞天牌”地毯曾获得甘肃省优质产品称号、工艺美术品“百花奖”、轻工部出口产品“银质奖”、首届全国轻工业博览会金奖。天水丝毯的编织技艺是采用手工8字形打结栽绒方法,至少有一千多年的历史,最迟至清代末期采用了对图案主要纹样栽绒留长,并用剪刀片剪、雕刻以突出图案主体纹样的手法(俗称软雕刻)。天水丝毯以优质天然蚕丝为主料,100道至200道工艺的经线和纬线采用天然棉线,200道以上工艺的经纬线采用桑蚕丝。其表现内容多取材于青铜,雕刻、壁画、书法等,挂毯多以地方名胜古迹、自然风光和名人字画、壁画为题材,地毯图案以仿古式、美术式、彩花式和波斯图案为主。

秦州区城乡群众主食趋于统一,以小麦面、米饭为主。城市一般中午面条、晚上米饭。农村干粮吃白面拌汤、米汤、菜汤加白面馍馍,或者散饭,晌午饭面条,晚饭菜和馍馍或者米饭。汉族以猪、鸡、鱼肉为主,牛羊肉辅之,回族和其他信仰伊斯兰教的民族以牛、羊肉为主,有红烧、清炖、生炒、卤制、腌制等做法。常年蔬菜有洋芋、大白菜、萝卜、包包菜(番白菜)等,做法有煮、炒、烩、腌、酱、拌等多种。本地饮料有“罐罐茶’’、冰糖茶水、醪糟、黄酒及消暑绿豆汤等,尤其是黄酒和“罐罐茶”为农村节假喜庆日必备的待客饮品。秦州人的饮食口味传承了秦人的饮食文化,以面食为主,兼容了川人和晋人的酸辣,口味浓郁、厚重,主要有杂烩、里脊等传统名菜及呱呱、凉粉、甜醅、浆水面、面鱼和搅团等独具特色的地方风味小吃。

里脊

里脊是秦州传统菜肴名品,民间号称“老三篇”(杂烩、里脊、炮仗肉)之一。其制做选用了鲜五花肉,切成小块,与粉面、蛋清搅拌和匀,先捏成桃头状,相似丸子大小,再在清油中炸熟。炸熟炸干后捞出,配以木耳、玉兰片、红绿辣椒等,浇上勾好的芡汁即成。秦州流行的里脊,有酸辣里脊和糖醋里脊两种,其特点是色泽清亮,呈半透明状,油而不腻。

呱呱

呱呱是天水民间较为流行的一种特色小吃,在天水市秦州区的东关、西关、北关、石马坪、七里墩、天水郡等各个角落都随处可见。其制作方法为先把天水盛产的荞麦粉成“荞糁子”,去衣后把荞糁子用手工碾成粉末(粉碎加工),放在清水中浸泡,然后用马尾编织的细箩过滤,滤出的精华部分是荞麦淀粉,将淀粉加水入锅,用小火烧煮,直到锅内形成厚厚一层色泽黄亮的呱呱时,方可取出装入盆内食用或上市。天水呱呱的吃法较独特,先将呱呱用手捏成小块,再配上辣子油、芝麻油、芥末、酱油、食盐、醋、蒜泥等调料即可。

猪油盒

猪油盒是清代宫廷传出的一种点心食品,原称“猪油饽饽”。清初,随着满族人移居天水而传入天水。天水猪油盒具有酥脆松软、滋味浓香、色泽艳丽、油而不腻、酥而不碎等特点。其制作流程包括发面、制酥、揉制面剂、包入生油酥并卷拢、捏拢收口等步骤。天水猪油盒分布在天水市区,主要以天水市秦州区最为集中,在秦州区的东关、西关、北关、石马坪、七里墩、天水郡等各个角落随处可见。

公祭伏羲大典

天水市人民政府于1989年,将农历五月十三的公祭伏羲大典活动定为伏羲文化旅游节。2007年,甘肃省人民政府确定夏至日6月22日为伏羲公祭日,祭祀仪式在上午9:50举行,祭祀仪式共有6项,包括全体肃立,奏乐,击鼓鸣钟,恭读祭文,乐舞告祭,敬献花篮,瞻仰伏羲圣像。九时整,参祭人员分别从伏羲路和南明路列队,在仪仗队的引导下,缓步进入祭祀广场南端面向伏羲庙肃立;九时五十分,公祭仪式正式开始 。第一项为全体肃立,奏乐;第二项为击鼓鸣钟,击鼓34咚,鸣钟9响;第三项为恭读祭文 ;第四项为乐舞告祭,由乐舞颂祖、夹板怀祖、天鼓慰祖3 个篇章组成。第五项为敬献花篮 ;最后一项是瞻仰伏羲圣像,行三鞠躬礼 。

伏羲庙春祭文化庙会

伏羲庙春祭文化庙会活动是天水每年的重点文化活动之一,由天水市文化和旅游局、天水市秦州区人民政府主办,天水市博物馆、天水市民间祭祀伏羲协会、上元会承办。庙会自正月十三日开始至十七日结束,流程为正月十三日早上举行请神、迎神、安神仪式,十四日民众进香并举行民俗表演,十五日出榜文,领牲、献毛血、献饭,十六日凌晨举行正祭仪式,十七日下午彻馔、送神。在正月十六日的祭祀典礼仪式前,依次进行了舞龙、舞狮、唢呐、夹板舞和开山攒神等民俗表演;击鼓鸣钟后,主祭人、助祭人上前,依次在伏羲圣像前明烛、焚香、化表,行初献礼、亚献礼、终献礼,以“太牢之礼”敬献人文始祖;最后,所有现场群众面向伏羲圣像行三鞠躬礼。

“上九”朝观

每年农历正月初九是秦州区城北玉泉观的庙会,市民称为“朝观”,也称“上九会”,自明代以来,玉泉观就有“朝观”民俗,成为古秦州城最为盛大的民俗庆典礼仪之一。“上九朝观”是天水人约定俗成的风俗,是古城天水年俗文化活动中最重要的部分。农历正月初九零时在玉皇殿点燃头柱香是庙会最为隆重的仪式,活动期间还有身着古装的夹板队表演,在打夹板的同时附有旋转的舞鼓、锣、箫、唢呐等民间器乐。朝观者还会买一束冬青草(俗称吉祥草)戴于胸前,据说可消灾、免病、吉祥,象征着人们祈福吉祥,过上“四季长青”般的好日子。

秦州小曲

秦州小曲即秦州曲子戏,古称“秦声”,是天水区域内的一种曲艺戏种,亦是西秦腔发源的母本戏曲。“秦声”始于周代,原为高雅上层统治者喜欢的音乐,传播到了民间后形成了“五声曲调”模式,逐步发展形成了流传至今的秦州小曲。“秦州小曲”是在秦地曲子戏的基础上发展起来的一种一曲多调的民间演唱艺术,一般都采用宫调曲牌,演唱形式多以地摊坐唱为主,很少登台表演,演唱时夹杂着民间社火曲中的小调、秧歌曲杂耍等节目进行表演唱。主要分布在玉泉镇的石马坪村、皂郊镇的贾家寺等秦州区郊区农村一带。其演唱剧本大都是健康有益的曲艺传统剧目,号称折子戏,一个折子戏一般为三五十分钟,唱念作打占主要位置,唱词以描述生存环境和民间疾苦与欢乐悲哀等内容以及民间典型故事情节为主。基本曲调为九宫十八调,还掺入了一些佛、道音乐的曲子调韵,其中也包含着部分民间小调和社火曲调子。比较流行的曲目有《花亭相会》《十里亭》《截桥》等。

秦州皮影戏艺术

皮影戏起源于西汉时期,是世界上最先由人配音的活动影画艺术。秦州皮影戏又称“灯影子戏”“土影戏”,是用灯光照射兽皮或纸版雕刻而成的人物剪影,以影子表演戏剧故事情节,因而叫做影子戏。秦州皮影戏剧目、唱腔主要以传统秦腔曲目为主,乐器包括打击乐和弦乐,道具有皮影人物、亮子、灯。武场面打击乐有干鼓、抱鼓、红鼓、小锣、大锣、钹、铰子等,文场面弦乐为主,有三弦、二胡、板胡、笛子。演出曲目折子戏《花亭相会》《斩秦英》《玉林娇》《牧羊》《杀庙》《别窑》《探窑》《三对面》《十里亭》等。秦州皮影戏主要流传在皂郊镇的门家河、小寨子,玉泉镇的闫河村上河自然村,平南镇大柳树村等。

秦州夹板舞

秦州夹板舞又称打夹板,是一种古老的传统舞蹈,主要分布在天水市秦州区东关及玉泉镇的东方红村、陈家庄、金家庄、枣园村等地。秦州夹板舞最主要的道具就是夹板,亦称“云阳板”,唐代时称“拍板”,源于上古时的“击壤”。夹板一般是由两条质地均匀的红椿木制成,也有桐木的,长约75厘米、宽6厘米、厚2.5厘米,板面彩绘有花朵飘带,上端以筋绳连接,缠穗挽彩,下端则可自由开合,用于击打。打夹板过程中,附有旋转的舞技,伴以鼓、钹、锣、箫、唢呐等民族吹打。“夹板队”的表演过去以“架”(即一对)为单位,一“架”约50至60人不等,打夹板的人至少24人,24象征一年的24个节气,显示了古代人民祈求四季风调雨顺、歌颂太平盛世的愿望。夹板舞吹奏的曲目主要是《太子游四门》,这一音乐也是古代的法曲遗音。

秦州区历史文化悠久,在漫长的历史演变过程中形成了伏羲文化、秦宗文化、三国文化、明清建筑文化和民俗风情文化五大文化旅游景观,是中国历史文化名城和中国优秀旅游城市。截至2022年12月31日,全区拥有4处国家AAAA级旅游景区、6处国家AAA级旅游景区和1处国家AA级旅游景区。

秦州区A级景区名录 | |

级别 | 景区名称 |

国家AAAA级旅游景区 | 秦州区伏羲庙景区、秦州区南郭寺大景区、秦州区玉泉观景区、青鹃山国际休闲旅游度假区 |

国家AAA级旅游景区 | 佳•水岸小镇旅游度假区、齐寿山文化旅游风景区、秦州区炳灵寺、天水胡氏古民居景区、秦州区李广墓景区、天水古城景区 |

国家AA级旅游景区 | 秦州区诸葛军垒 |

南郭寺大景区

南郭寺大景区位于天水市秦州区南山,东至水家沟,西至吕二沟,南至李官湾村,北至羲皇大道,占地约20平方千米,现为国家4A级旅游景区。为打造国家AAAAA级旅游景区、全民健身休闲基地和集休闲、娱乐、观光、度假为一体的综合性大景区,景区先后建成了庙圣院、一览亭、俯仰阁等30多个景点,主要景点有南郭寺、南郭寺遗址博物馆、邓宝珊将军纪念馆、成纪博物馆、李官湾村、花舞南山文化旅游度假区等景点,其中南郭寺为省级文物保护单位,邓宝珊将军纪念馆为甘肃省爱国主义教育基地,李官湾村为中国美丽休闲乡村、国家森林乡村、省级乡村旅游示范村。南郭寺位于天水市城南2千米的山坳,建寺已有一千多年历史,素有“陇上古刹”之称。寺内有天王殿、钟鼓楼、禅林院、关圣殿、杜少陵祠、北流泉等名胜古迹。南郭寺坐南面北依山势而建,由三座山门自西向东组成西院、中院、东院三个院落。主要建筑有钟鼓楼、天王殿、大雄宝殿、东西二配殿、东西二禅林院以及卧佛院。院内的春秋古柏、龙爪槐和本氏卫矛,被当地人称为南山“三绝”。景区已建成“一寺三馆五农庄、八园五亭一书院、两村一湾一花海一度假区”为主的景观格局,形成了集“游览名胜古迹、体验民俗文化、瞻仰历史名人、探寻诗圣情怀、品味特色美食、休闲娱乐健身、俯瞰天水全景”为一体的大景区。

玉泉观景区

玉泉观景区位于甘肃省天水市城北天靖山麓,南俯州城,北迤青山,占地面积11.87万平方米,建筑面积3536.16平方米。玉泉观俗称城北寺,又名崇宁寺,以“玉泉仙洞”位列秦州八景,被誉为“陇上第一名观”。改观创建于唐代早期,始称“北山观”,宋代改称“天庆观”“玉泉观”,毁于宋末,元代初期重修。经元、明、清三代三十余次扩建重修,现存古建筑89座,其中明代建筑有玉皇殿、玉皇阁、人间天上牌楼等7座,清代建筑有天母殿、地母殿等20余座,近代建筑有三清殿、武侯祠、灵官殿等60余座。观内现存历代碑石57方、砖雕34方、石碣11方、匾额16方、楹联10副,制作历代名人诗词展板14块,另有古树四种50株,属于国家一级保护树木的有40株。2006年5月25日被评为全国重点文物保护单位,2010年1月18日被列为国家AAAA级旅游景区。

青鹃山国际休闲旅游度假区

青鹃山国际休闲旅游度假区位于天水市秦州区平南镇孙集村,地处陇中黄土高原与陇南山地的过渡带,自然资源丰富、文化多元富集,有传统文化当地黑社火和小曲。度假区依托青鹃山周围丰富的林、草、水、温泉、康养等资源的合理开发和保护,陆续建成了青鹃山滑雪场、青鹃湖、攀岩、丛林穿越等一批旅游休闲体验项目,先后获得“中国乡村旅游模范村”“中国美丽休闲乡村”“国家森林乡村”等称号。度假区内还有青青萌宠乐园、滑雪场、游泳馆、攀岩、户外拓展运动基地、篮球、足球、羽毛球场地等设施以及高空玻璃栈道、彩虹滑道、丛林穿越、真人CS、越野摩托等游乐项目。还建有院落式情景消费街区——青鹃里文化商业街,是一条集美食、文化体验、研学与一体的综合街区,一层为美食街,以古朴装饰风格为主,设有吃茶大赛、摔碗酒、喷泉、压井等传统美食及艺术造型;二层为天街,有伏羲文化—源远流长、大地湾文化—悠久传承、石窟文化—辉煌灿烂、先秦文化—大气磅礴、三国文化—纵横捭阖天水五大文化展示长廊。青鹃山国际休闲旅游度假区已形成以“丝路天水·漫享青鹃”为主题,以“旅游+文化、旅游+康养、旅游+体育、旅游+研学、旅游+农业”5大板块构成,形成“春看百花秋赏枫、夏天纳凉冬玩雪”的四季休闲旅游度假胜地。

人物 | 生卒年 | 简介 |

秦襄公 | ?-公元前766年 | 秦庄公次子,赢姓,名失传,春秋时秦国的创立者,居西垂(今秦州区西南),公元前777年一前766年在位,周平王十二年(公元前766年)卒,在位十二年 |

赵充国 | 公元前137年-前52年 | 字翁孙,西汉名将,上邽人。在对匈奴、羌、氐的战争中每战必胜,被册封为后将军。逝世后,宣帝感激其“屯田安边”的功绩,追封为“壮侯” |

董邦 | 1914年-1995年 | 原名董振国,生于天水县关子镇(今属天水市秦州区)。1932年加入中国共产党,在多次战斗中受到领导的表彰,曾任周恩来的随从副官。1938年受陕西省委的派遣,回到天水从事党的秘密工作。天水解放后,董邦先后任甘谷县县长、县委书记、等职务 |

地区 | 交流细节 |

日本 | 1992年,日本高岛成龙组团参谒伏羲庙 |

1994年8月,日本高岛易断总本部代表团应邀到伏羲庙拜谒伏羲,商谈弘扬伏羲文化、促进双方友好往来等问题,此后每年日本高岛易断总本部组织朝觐团祭拜伏羲 | |

日、韩 | 2005年10月,由日本国高岛易断总本部、大韩民国国际风水地理鉴定士联盟共25人组成的参拜团到伏羲庙参拜人文始祖伏羲,与部分伏羲文化研究学者在伏羲庙来鹤轩讨论伏羲文化的缘起等学术问题 |

港、台 | 2006年10月5日至9日,第四届海峡两岸中华传统文化与现代化研讨会在秦州召开,参会的海峡两岸暨香港专家学者300多人到伏羲庙祭拜伏羲 |

台湾 | 2007年7月18日,台湾大学生夏令营甘肃分营同学在伏羲庙祭拜人文始祖伏羲,开展两岸文化交流活动;9月4日,台湾青年代表团一行成员在伏羲庙举行祭拜人文始祖伏羲仪式,台中县林士昌代表参访团敬香、恭读祭文、敬献花篮 |

厦门 | 2023年2月27日,秦州区区委副书记、区长孟晓龙带队赴福建厦门开展招商引资活动,先后到新环基(厦门)科技有限公司、福建以晴科技集团和厦中泉(厦门)文旅产业有限公司宣传推介秦州经济社会发展和投资环境以及区位优势 |

广州 | 2023年3月2日,秦州区政府与粤旺农业集团战略合作签约仪式在广州举行,此次战略合作协议的签订,是为加快推进秦州区现代农业转型升级和企业高质量发展而展开的深入合作 |

2014年,秦州区被授予“中国最美生态文化旅游名区”和“中国最美宜居宜业宜游名区”的称号。

2017年,秦州区入选全国休闲农业和乡村旅游示范县。

2019年,秦州区入选全国农村创新创业典型县。

2021年4月,秦州区入选第二批全国农作物病虫害“绿色防控示范县”;9月,秦州区被授予“美丽中国·文旅融合创新发展示范区”称号。

2022年11月,秦州区入选2023—2024年水系连通及水美乡村建设试点县;12月,秦州区以全省第一的成绩入选国家水土保持示范县。

关于这处省级森林公园,现有资料中至少出现了“绣金山”“绣经山”这两个名称,均出自官方资料;并且根据森林公园详细内容对照,这两个名字指代的应为同一处森林公园

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。