二人转(song-and-dance duet、Er ren zhuan),二人转旧名叫“蹦蹦”“双玩意儿”“春歌”等,1953年年6月,在中国吉林省文联高叶提议下正式改称“二人转”。是一种边走边唱边舞的走唱类曲艺形式。因主要流行于中国辽宁、吉林、黑龙江三省和内蒙古自治区东部,并且用东北方言说唱表演,所以又被称做东北二人转。

本页面主要目录有关于二人转的:命名与定义、起源与沿革、行业习俗、表演特点、演出形式、艺术特征、文化特征、流派、代表曲目、代表人物、价值、保护与传承等介绍

二人转(song-and-dance duet、Er ren zhuan),二人转旧名叫“蹦蹦”“双玩意儿”“春歌”等,1953年年6月,在中国吉林省文联高叶提议下正式改称“二人转”。是一种边走边唱边舞的走唱类曲艺形式。因主要流行于中国辽宁、吉林、黑龙江三省和内蒙古自治区东部,并且用东北方言说唱表演,所以又被称做东北二人转。

本页面主要目录有关于二人转的:命名与定义、起源与沿革、行业习俗、表演特点、演出形式、艺术特征、文化特征、流派、代表曲目、代表人物、价值、保护与传承等介绍

song-and-dance duet、Er ren zhuan

小秧歌蹦蹦

中国东北地区

徐小楼、郎艳芳、小兰芝,程喜发、李青山、谷柏林,郭文宝、李太、胡景岐等

《蓝桥》、《西厢》、《包公赔情》、《杨八姐游春》、《猪八戒拱地》、《三只鸡》、《接姑娘》、《柳春桃》、《丰收桥》

唱、说、做、舞

国家级非遗

二人转形成清代中期,通过艺人师承关系可上溯到清朝嘉庆末年。民国年间,知名的二人转戏班有很多。新中国成立后,东北地区的四平、辽源、长春等地也成立了地方戏队,在各大民俗活动中表演二人转。中国改革开放以后,二人转迎来了蓬勃的发展时期。

二人转旧习俗较多,有祭拜行业神灵的习俗,技艺传承通过师徒之间口耳相传和口传心授来进行的。在旧社会与其他戏曲和曲艺界相似,行话的使用很普遍。演出有规定的程序,一般由“三通鼓”开始,结束曲,锣鼓乐奏“四鼓”,演员带舞姿谢幕。

二人转表演有自己的特点,基本特点是化入化出,分包赶角;唱说做舞,以唱为主。有多种演出形式,一般分单、双、群、戏四种形式。表现手法,有“四功一绝”。

新中国成立以后 , 二人转大有遍及全国各地的趋势。但是在市场经济大潮的冲击下, 大批民间艺人涌入城市表演二人转 , 在经济利益的驱使下 , 存在表现在题材单一、内容低俗、表演形式畸形化发展,如(说口、绝活喧宾夺主 等诸多方面。为了二人转健康发展,2001年末,提出了“净化舞台”的整改决议,起草了《净化舞台杜绝脏口十项行为准则》和《实施十项准则八条措施》。2006年,二人转被列入国家级非物质文化遗产名录。二人转著名艺人领衔,让二人转走向世界。

二人转是一种用东北方言说唱表演的民间曲艺形式,由东北大秧歌与莲花落融合而成,属于走唱类曲艺,即曲艺形式为边走边唱边舞的走唱类。

二人转旧名叫“蹦蹦”“双玩意儿”“春歌”等,二人转的名字最早见于1934年四月二十七日《泰东日报》,第七版有“……本城(阿城)三道街某茶馆,迩来未识由某乡邀来演二人转者,一起数人,即乡间蹦蹦,美其名曰‘莲花落’,每日装扮各种角色,表演唱曲……”二人转有不少俗称,如“双玩艺儿”、“双条”、“对口”、它“蹦蹦”。这种艺术形式定名是在中华人民共和国成立后,1953年4月,二人转这个名字第一次在北京举行的第一届全国民间音乐、舞蹈会演大会上正式出现,同年6月,在中国吉林省文联高叶提议下正式改称“二人转”。因其主要流行于中国辽宁、吉林、黑龙江三省和内蒙古自治区东部,并且用东北方言说唱表演,又被称做东北二人转。

相传,东周春秋时代,周庄王出生时难产,差点要了国母的命。因此国母恨长子庄王而偏向次子,老王驾崩以后,理应庄王继位,可是国母叫次子管理国家大事。庄王一气之下和母亲击掌,说:“咱母子不到黄泉不相见。”后来庄王想见母亲,可曾发过“黄泉相见”的誓言,后来采用了颖考叔的计谋,掘地见母。相见时,文武大臣穿红挂绿,国母来时,母子黄泉相见,大家再一唱,这次相见就成了第一个二人转,并有群众伴唱。把庄公母子“黄泉相见”说成是二人转的起源,是有些牵强附会。

二人转人起源并流行于中国东北三省,二是东北远古习俗的“遗留物”,它是以变形的发展形式保留了红山文化时期女神祭祀“二神转”的原型。

原始仪式说

二人转可能源于原始的创世仪式。东北先民认为,宇宙、人和万物都是男神和女神婚配创造的结果。婚配的仪式活动可以再现和模仿的,这种模仿的最简单的样式就是两个巫师的圣婚义式,圣婚仪式的原型就是“二神转”——即两个巫师装扮成男神和女神,跳交媾舞。“二神转”的仪式就慢慢地转化为民间舞蹈形式的男女对舞,后来又转化为东北大秧歌的上下装的“一副架”,再经历变形和改良,最终形成了现在样式的二人转。

东北巫文化说

源头可追溯到东北地区的红山文化,与红山巫文化有关。五六千年前的红山文化存在两种造型的人形玉器:一种玉巫人;另一种为巫师作法时的辅助者,也叫做祝持人,巫祝二人共同完成通神活动仪式,其形式与二人转有很多相似之处,可以说,红山文化的巫文化就是二人转的起源。红山巫文化到萨满跳神,再经过祭祀舞蹈、民间舞蹈和东北大秧歌,进而发展为二人转。

解放前

清朝初期,大量移民闯关东,将莲花落等说唱形式带入东北。这种说唱形式与东北地区原有的秧歌相融合,并增加了舞蹈、身段、器乐演奏、音乐曲调等于清代中期形成二人转这种艺术。通过艺人师承关系可上溯到清朝嘉庆末年。但由于清末的社会动荡以及战争的缘故,文献记载大多不全,长期以来仅是在民间流传,具体无从考证。

民国年间,知名的二人转戏班有很多。1895年,兴建于辽宁省阜新一带的马玉班,由名角马玉挑班,1931年前后一度成为蹦蹦及梆、评合演的戏班。1899年,艺人庞奉挑班创办于辽宁省黑山县一代的庞奉班,擅演拉场戏,此班演出前后长达四十余年。1928年至1945年,于黑龙江省漾江县(今靖宇县)一带活动的齐二美蹦蹦戏班。1930年至1945年活动于吉林省舒兰等地的张成富班,集中了杨白桃、金镶珠、张成富、傅洪彬等知名艺人,1935年至1945年之间活动于舒兰、永吉、九台一带的王小胖班,上装艺人王小胖为挑班名角,班内艺人有徐大国、李青山、韩凤林、关景文等。

这些班社最后大都因为班主的故去或者名角年事已高仅仅坐家收徒而导致营业萧条,最终散班;显赫一时的庞奉班就是因为这样的原因于民国二十九年(1940)散班停演的。

新中国成立后

新中国成立后,东北地区的四平、辽源、长春等地也成立了地方戏队,在各大民俗活动中表演二人转。进入六十年代,二人转在剧目上有所拓展,抵制庸俗甚至是低俗的演出方式,对剧目进行筛选与改编,在唱腔上追求灵活、多样,在表演上追求优美、逗趣,在服饰与舞美上也体现出新的美学思维让二人转成为雅俗共赏、老少咸宜的艺术形式。

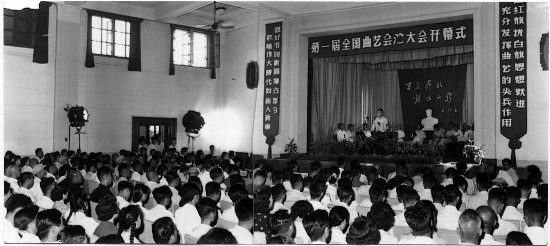

1958年8月,第一届中国全国曲艺会演在北京举行,《小两口逛庙会》《三过文化岗》《接姑娘》等二人转曲目参赛。1962年6月24日,周恩来总理在吉林市宾馆看了二人转《劈关西》《听琴》等节目,给二人转工作者巨大的鼓舞与鞭策。1978年10月,文化部调吉林吉剧团二队进京演出了二人转《老两口举灯》《买菜卖菜》,再次把二人转艺术介绍给首都观众。

改革开放后

中国改革开放以后,二人转迎来了蓬勃的发展时期,民间、各大舞台上二人转的表演愈加丰富,唱腔曲牌也不断推陈出新,配合以现代舞台美术设计方法,使得二人转极富艺术感染力、吸引力,也将二人转推向更加广阔的舞台。

1981年9月,文化部在天津举办的全国曲艺优秀节目观摩演出,吉林省民间艺术团的《丰收桥》获词曲表演一等奖,这是二人转首次获得全国一等奖,也是在最具权威性的国家出版物中首次亮相。1981年9月,文化部在天津举办的全国曲艺优秀节目观摩演出,吉林省民间艺术团的《丰收桥》获词曲表演一等奖。1984年12月14日,吉林省民间艺术团在首都人民大会堂三楼礼堂演出了《西厢观画》《包公断后》等剧目,使二人转艺术登上中国最高层次的大雅之堂。1986年8月21日,全国曲艺新曲目比赛中,吉林省参赛的四个节目一举夺得16项奖,居全国获奖曲目之首。1989年8月,辽宁省地方戏赴日本富士山演出了《猪八戒拱地》《马前泼水》,使二人转艺术真正地走向了世界舞台。2002年中央电视台播出的电视剧《刘老根》把二人转艺术更深一步介绍给全国人民。

二人转的戏祖有很多异文,如青云童子、列国黄花臣、庄王、范丹、李梦雄、三祥五玉八大怪、柳道爷、孟尝君、忽必烈、王母娘娘等。但是受到普遍认可的戏神主要有四位:庄王爷、范丹老祖、大师兄李梦雄和关公。二人转的祖师崇拜常常是和起源传说相连的,也就是说二人转崇拜的祖师爷或言行业神一般来说是传说中二人转的创始者。

二人转的这种行业崇拜现象在现代社会里仍然没有消失,民间二人转戏班演出之前仍然要拜“大师兄”。沈阳群众电影院是由私营老板梅成业承包经营的著名民营二人转剧团。在那里仍然保留着这种演出之前拜“大师兄”的传统。

二人转行业的技艺就是二人转的表演技艺,它的载体并不是文字,而是通过师徒之间口耳相传和口传心授来进行的。表演技艺是二人转艺人吃饭的本领,因其关乎生计,所以技艺的传承尤其显得重要。传统二人转的传承方式有两种,一种是家族传承,一种是师徒传承。

新中国成立后,二人转艺人的来源与培养有两种渠道。国营剧团培养的二人转演员和是公办的戏曲学校和艺术学校培养的。如吉林省民间艺术团的国家一级演员韩子平、董玮,吉林省吉林市戏曲艺术团的国家一级演员阎学晶等人。近年来,由于民间二人转演出的持续火爆使得东北各个地区的民营剧场剧团对二人转艺人的需求量大增,所以师带徒的方式与跟班作艺均不能适应城市娱乐场所的要求,私营艺校和短期培训班应运而生。

行话是一种语言的变体,旧社会戏曲和曲艺界行话的使用尤其普遍。二人转行话的构成方式主要有五种。(一)运用比喻的方式构成,二人转的行话把两个本质不同的事物通过比喻的方式联系起来,构成一种新词来形象地说明事物。比如:艺人在生活中管小米叫“星星散”,艺人形容戏演得好,唱红了就说戏“火了”。(二)运用联想的方式构成,二人转行话中运用联想的方法构成新词,比如:说一个人“走”说“摘了”,说手表就说“转心子”,管“饺子”叫“掐边”。(三)运用谐音、简化等谜语的方式构成,“蔓儿”在二人转的行话里是“姓”的意思,也读做“万儿”,说某人姓什么就说是什么蔓儿。(四)运用拆字的方式构成,运用汉字拆分的方法是二人转行话构成行话新词的又一方式。例如“吴”字能够拆分成“口”与“天”,所以用“口天蔓儿”代“吴”姓。(五)根据事物特征来直接概括而产生新词,有些生活中的器物名称是根据特征直接概括而产生新词的。比如介绍信被称为“页子”,镜子被称为“对脸”,破足被称为“老不平”,粥被称为“稀溜散”。

当代民间二人转艺人仍然使用传统的行话,但是有关生活的用语和忌诗的用语已经渐渐不被使用,只有演出用语仍然保留着。

1.传统二人转演出之前要进行“打通”,或“吹通”。打通亦称“三通鼓”。打通,就是敲打锣鼓。开戏之前要打三遍锣鼓,如果中午时分演戏,上午就要开始打通。打通的目的是告知观众戏要开演了,也有静场的功效。打第一遍锣鼓称为“打头通”,此时演员开始化妆;打二通鼓时化妆完毕;打三通鼓时就要准备开演了。

2.民国早期,二人转开演的时候,有先来一些武打场面的,即出场的艺人翻跟头、打把势、展演一套武功。这些功夫被艺人称作是“外五行”,意思是这不是二人转艺人表演的本行,为模仿梆子戏班的做法。后来武打的场子逐渐被取消了,但是二人转演员的一些舞刀弄枪的杂艺绝活却没有绝迹于舞台,而是被穿插在节目的表演中了。

3.早期二人转还流行“走三场”。“走三场”又叫“走场”,也叫“浪三场”,是一种与剧情无关的舞蹈表演。第一场“清”舞,慢板节奏,女子舞蹈,多模拟少女摸、正领、抻袖、提鞋等梳妆打扮的动作;第二场“逗场”亦称“秧歌场”,中板节奏,男女合舞,用扑蝶、切身、碰肘、抢扇、抢手绢、掏花灯等动作,表现男女爱慕的感情;第三场“圆舞”,男女追逐跑圆场,用推磨、卷席筒、挎臂旋转等动作,音乐速度加快,舞蹈动作推动情绪高涨。

4.“走三场”完毕,旦角回后台休息,丑角起霸,喊“诗头子”。诗头子,类似戏曲的“定场诗”“自报家门”,多数诗头子的内容与正文剧情无关,目的只是为静静场,亮亮艺。

5.说口,旦角上场,二人说口。二人转的“说口”,大致可分“零口”“定口”“套口”三部份。零口,是演员在台上根据剧场情况,观众情绪,见景生情,即兴发挥,现编现,说的话白;定口,是与剧情紧密相关,包括人物对话,交待情节在内的念白;套口,多是与剧情毫无关系,内容是独立的民间小故事、小笑话。目的也是吸引观众注意力,为开唱做准备。

6.唱小帽,小帽,即正文前唱的民歌小调。

唱正文,唱正文,演员可根据情况,或长唱,或短唱。唱时运用唱、做(也叫扮)、舞、说、绝等各种表演手段,载歌载舞。上边说的是一般演唱形式。此外,还有丑角数“小数”(数快板)上场,丑角耍武术开场等形式。

7.结束曲,锣鼓乐奏“四鼓”,演员带舞姿谢幕。

这些形式,并非全用于每出戏中,艺人要根据具体情况,灵活变化。

化入化出,分包赶角

二人转,一般时候是两个人表演,但是演绎的故事会是很多人,很多事件,不管故事中出现多少人,多少事儿,都靠两个演员来完成。所谓“千军万马,就是咱俩”。完成的方法就是“化入化出,分包赶角”。化入,就是演员进入角色,刻画人物;化出,就是退出角色,还原为演员。分包赶角,就是化入化出的不同形态。比如,有时两个演员都化入剧情,进入角色,刻画人物;有时两个演员都化出剧情,退出角色,以演员身份叙述剧情,或与观众直接交流;有时一人扮演多个角色,有时两个演员共同刻画一个人物;有时一个演员化入角色,另一个还是演员化入化出,分包赶角。这就解决了一个人在场上表演时所面临的有限的演员和无限的被扮演的人物之间的矛盾。这是二人转的本体特征,也是区别于其他表演艺术的根本特点,是二人转对曲艺与戏曲、代言体与旁叙体的综合运用。

唱说做舞,以唱为主

化入化出,分包赶角,都要唱说做舞。“唱说做舞”这四功是二人转的基本表现手段。二人转的唱就音乐来说,有其独有的“九腔十八调七十一嗨嗨”,极富东北民间音乐雄浑、粗犷、火爆热烈的魅力。就唱功来说,特别讲究“板头”行话讲要唱得“嘁哩喀喳”“四棱见线”,“抢板夺字”要干净利索。演唱务必要行云流水,天衣无缝,还要吐字清楚,字正腔圆,持久强劲,送音入耳,快而不乱,慢而不断;二人转唱功,像其他声乐一样,主要是气息的运用,讲究“唱词千万句,全凭一口气”。最重要的,是以情带声,达到声情并茂。做戏像戏曲一样,要讲究“手眼身法步”的协调,要刚柔并济,收放自如。说又叫说口,分为套子口,疙瘩口,专口。无论哪种说口,都要巧妙俏皮,风趣幽默,开心解颐,娱乐观众。舞是二人转的重要看点,特别是所谓“三场舞”,分外吸引人,二人转的舞,特讲究一个“浪”字,只有“浪”起来才美。

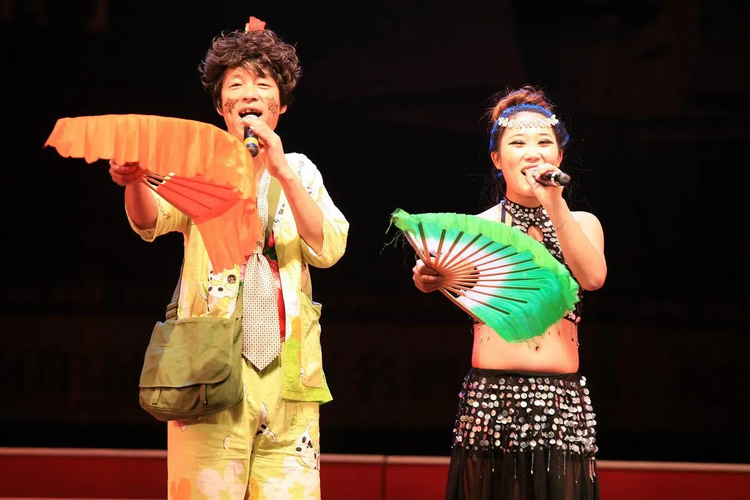

二人转通常由一男一女两个演员构成“一副架”,彩扮为一丑一旦,旦为“上装”,丑为“下装”。角色体制没有京剧和其他大戏”那样复杂,但是也具有自己的一些特点。有多种演出形式,一般分单、双、群、戏四种形式。

单,指单出头。一个人一台戏,一人演多角,也有一戏一角一人演的,类似“独角戏”。单出头分为由上装扮演的单出头和下装扮演的单出头两种,上装演出的单出头也叫女扮,如《洪月娥做梦》《王二姐思夫》,演员于其中分别扮演洪月娥和王二姐;下装演出的单出头也叫男扮,如《丁郎寻父》,演员主要是扮演丁郎。单出头是通过演唱和表演的形式来叙述一个故事。在叙述的过程中演员也可以脱离剧情和剧中人来扮演别的人物,如《洪月娥做梦》中的洪月娥也分饰罗章和洪母两个人物。

双,指双玩艺儿,就是通常所说的“双玩意儿”,又称“双条”“对口”,指的是狭义的二人转。演员分上装和下装,两个彩扮的演员又唱又说,又扮又舞,跳出跳进表演一个叙述兼代言的诗体故事。这是二人转的基本形式,如《西厢》《兰桥》《猪八戒拱地》等。

群,过去把'拉场戏”也叫“群活儿”,现今指群唱、坐唱或群舞。指饰演各自人物,群唱、坐唱或群舞等表演一个完整的故事,如《晴子观灯》《处处有亲人》《插秧歌》等。

戏,指拉场戏,是以小旦和小丑为主的东北民间小戏。通常的说法是用二人转的唱腔和曲调演唱的民间小戏,是二人转“拉开场子唱”而形成的。拉场戏的表现手法和中国其他地方戏一样,采用的是高度的象征与写意的手法,人物上场时要念“上场诗”来自报家门,舞台时间的改变和舞台环境的变化都要通过剧中人物的交代来完成,题材上亦划分成正剧、悲剧与喜剧。如《马前泼水》《回杯记》《摔三弦》《麻将豆腐》等。

二人转表现手法,有“四功一绝”。“四功”指的是“唱、说、做、舞”,“唱”为四功之首,讲究“味儿、字儿、句、儿板儿、调儿、劲儿”,要唱出角色的情感。“说”指说口,以插科打译、逗趣为主,讲究“铺得平,垫得稳,寸得住,甩得响”。“做”,又叫“扮”,讲究以虚代实,以假当真,跳出跳人,分包赶角。“舞”即舞蹈,主要指“三场舞”。“一绝”指用手绢、扇子、大板子、手玉子等道具来表演特技动作。在二人转的“一绝”元素中,手绢花和扇花较为常见,这部分类似于中国东北大秧歌。

二人转的演出形式, 主要为以下几种:

在农村,二人转演出形式大部份是唱屯场。演出场地很随意,夏天,在外面唱,打个圆场,观众四下团团围坐,场内摆上一张“彩桌子”,桌前是表演区,桌后就算后台。冬天,把“彩桌子”挪到屋内距山墙两米左右远的地上,南、北大炕即为观众席。屯场的观众,几乎都是庄稼人。艺人演出,可不受时间限制,直到把身上的技艺全亮出来。

秋收以后,农村卖粮。大道上车马不断。车老板爱看 二人转,大车店也就招来二人转艺人演唱。

唱大车店的规矩是,车老板赶车进店,旦角开始化妆,丑角帮着店里做饭、端盘、洗碗、侍候桌子、待客人吃饱了,旦角的妆也扮好了。丑角将地桌子一撤,扎上丑裙,戴上丑帽,拎起彩棒就下场开唱。演出形式与唱屯场一样。

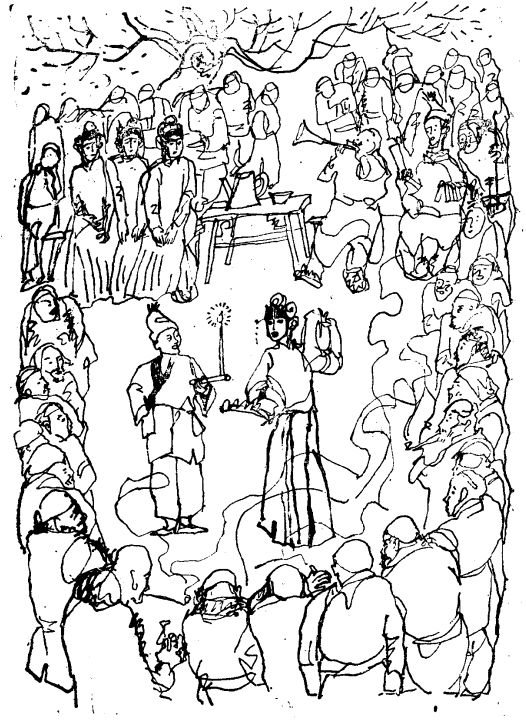

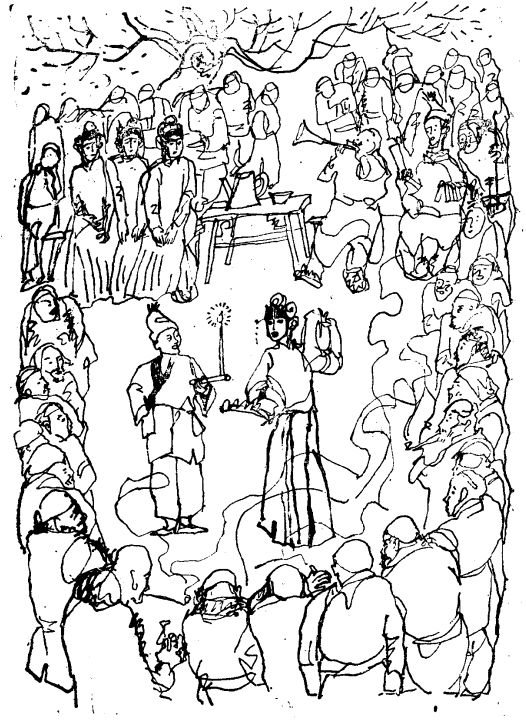

正月初一至十五,艺人多随秧歌会唱二人转。艺人都扮成秧歌会中的“丑子”“腊花”、.(因为要唱二人转,所以不扮戏妆,不扮白蛇、青蛇、许仙等人物妆),随秧歌队扭秧歌。

茶社内设土台,表演二人转。观众一边喝茶一边听戏。

二人转艺术风格可以概括为“土色土香、不生不隔、风趣红火、轻便灵活”,二人转的演员必须会“四功一绝”,即“说、唱、扮、舞”四种基本功和“绝活”,二人转的艺术具有“沾三性”,即“戏曲性”“说唱性”和“歌舞性”,沾的意思就是它与戏曲、说唱、歌舞有联系,但又不完全的是一回事。

稳、浪、俏、哏

二人转舞蹈由三场舞、小帽胡胡腔的载歌载舞和甩腔过门的间舞等组成。风格多种多样,有的艺人被称为“一阵风”、“半台”,就是以热情火爆见长,有的艺人被称为“水上漂”、“稳中浪”,则是以抒情稳重取胜。有的动作利落俏皮,有的动作诙谐幽默。总起来可用四个字概括,即;“稳、浪、俏、哏。”这是二人转舞蹈的首要特点。

“稳”,这是传统二人转舞蹈的最基本特点。二十世纪初,以舞见长的艺人都以舞得稳而著名,衡量二人转舞蹈水平高低的标准就是“稳”。二人转舞蹈若想美,首先要下身“稳”,下身稳的关键又在脚上,脚是二人转舞蹈下身动律的重点。二人转下身的特点是出脚有劲、落脚实,以脚带动腿的屈膝动作,这样才能达到“稳”。

“浪”,就是舞得“美”、舞得“活”的意思。一般来说,全身各个部位的“美”,都可称为“浪”。但更确切一点讲,“浪”却主要是指上身的动律。二人转舞蹈动作,整体来看是下身稳,上身活。上身活,主要是腰活、肩活、肘活、腕活。这四个部位不但本部位要舞得活,还要互相配合得好,这样,才可称其为“浪”。

“俏”,是二人转舞蹈中灵巧别致、与众不同的风格特点。这一特点的形成,在于艺人从一些有共性的舞蹈动作中,提炼出个性动作,加以发挥。尤其是“对比”手法的运用,使动作变化得更加多样,别具一格。

“哏”,即幽默、滑稽。是丑角舞蹈的风格特点。丑角的一般动作特点是 下走矮子步,肩、肘、腕子活。“出相”时则根据相的需要,出什么相,走什么舞蹈身段。如:出“孩相”,就要用“跳步”、“腰下甩腕”等舞蹈动作体现出小孩天真、稚气的特点来。丑角舞蹈要求丑中求美、笨中求巧、正正派派、大大方方地扭出“喂”劲来。

稳、浪、俏,是“上装”舞蹈的主要特点。很多艺人,以一点见长;也有些艺人,三者俱佳。哏,是“下装”舞蹈的主要特点。但好的丑角应同时兼有稳、浪、俏的特点。

用舞蹈刻画人物

运用舞蹈为刻划人物性格,是二人转舞蹈的第二个特点。

二人转中的人物性格,有自己的特点。如《西厢》中丑扮的红娘,是丫环身份,性格顽皮风趣。在戏曲中一般按照花旦行当演正合适,可是按二人转的要求,既要演出红娘的性格,又要不失二人转丑角本色。要用“半进半不进”的表演形式,即一半进入红娘角色,一半保持丑角身份,完成这一角色的塑造,舞蹈可起很大作用。

手持道具的特技运用

手持道具的特技运用,是二人转舞蹈的第三个特点。

二人转手持道具,多是从兄弟艺术中吸收而来。扇子来源于秧歌、高跷;大板吸收于“莲花落”。但二人转艺术不是原样不动的照搬照演,而是根据演出场地变化而变化。这些道具到二人转艺人手中,逐渐成为二人转所独具的舞蹈形式。如扇子的“抛扇”、“转扇”;手绢的“立转”、“顶转”;大板的“绕过梁”、“出手”等。这些特技的出现,提高了二人转的表演技巧, 丰富了二人转手持道具的表现力。

二人转在发展中广泛吸收东北民歌、太平鼓、东北大鼓等姊妹艺术的音乐唱腔和表演技巧,唱腔曲调异常丰富。其唱腔音乐十分丰富,二素有“九腔十八调,七十二嗨嗨”之称。

特点

二人转传统唱腔有三百多个曲牌,比较常见的有五十六支。来源广泛,主要来源于“莲花落”、东北秧歌和民歌、河北梆子、东北皮影戏、东北大鼓等。

这些来自民间说唱、民歌秧歌和民间戏曲的二人转唱腔,在东北长期流传过程中,已经形成了二人转音乐独特的风格特点。

首先,二人转音乐,在表现东北劳动人民的生活、性格以及民风民俗的过程中,形成了高亢、红火、质朴、幽默的特点。生活气息浓厚,地方特色鲜明。其次,二人转音乐,唱腔音乐与东北人民群众的语言结合较紧,音乐语汇通俗易懂。第三,二人转音乐,既有说唱音乐成份, 又有民间歌舞成份,还有戏曲音乐成份。在多年的演出实践过程中,形成自己的曲调和曲式变化、节奏变化以及曲牌连缀等方法;而且形成了风格比较统一的载歌载舞的特点。

唱腔

二人转音乐是“曲牌体”,但是它却又不同于昆曲、川剧、高腔等古老剧种的曲牌体音乐,二人转曲调丰富,素有“九腔十八调七十二嗨嗨”之说。其曲牌的曲词不是长短句,而是上下句,是通过上下句的重复来构成连缀的。这又有点类似于板腔体,它的曲调和填词没有严格的格律要求。

二人转唱腔,可以不同的角度进行分类。从唱腔结构来划分,可分为说唱体、民歌体和少量的戏曲唱腔。现在二人转的唱腔音乐大致可分为以下五类:主要曲调、辅助曲调、专腔专调、小帽和杂调。

主要曲调,由于年代不同,有所变化。主要有胡胡腔、喇叭牌子、文嗨嗨、武嗨嗨、抱板、红柳子、三节板、西口韵、小翻车、靠山调。

辅助曲调,有大救驾、打枣、十三嗨、羊调、小悲调、大鼓四平调、压巴生、秧歌柳子等。这些曲调,虽然不象上述主要曲调那样用得多,但根据情感的需要,也时常运用。

专腔专调,是指一些二人转剧目中专用的唱腔曲牌。这些唱腔曲牌,过去都是专戏专用,在新创的一些剧目,也采用这些曲调。除了这些,还有一些专调,专门用于某个特定的剧目或者场面,如面调专门用于《梁赛金擀面》,梨花五更调专用于《寒江关》,锯大缸专用于《焗大缸》。

小帽,大都来自东北民歌和小调。这些民歌和小调有很多是古老的明清俗曲在民间的遗留,有些用民歌的原词原曲,只歌不舞,被一些艺人称之为“小曲”;有些用原词原曲,边歌边舞,并在二人转正文之前演唱,称之为“小帽”。常用的有月牙五更、打秋千、下盘棋、茉莉花、放风筝、拣棉花、对花等等。

杂调,如大鼓调、皮影调、评剧调、流行时曲、梆子调等。二人转可以随时随地加入自身表演,这是它的一个显著特点,也是二人转吸收各种艺术优长的表现。

乐器

唢呐、板胡是二人转的主奏乐器。击节乐器除用竹板( 两块大板和五块节子板)外,还用玉子板也叫手玉子(四块竹板,一手打二块)。竹板和玉子板(俗称“呱嗒板”、“碎嘴子”)在一节自中从头到尾大多不间断,操纵着整个音乐的板眼和速度。锣鼓多用于“大通”及过门中。

头饰

二人转在表演过程中跳进跳出,不扮成剧中人物,但是演员还是有自己演出的戏装和涂面。头饰主要是上装艺人使用,上装的头饰风格形成于清末民初,因当时都是男扮女装,上装的头饰能突出女性的外貌特征和掩饰男性艺人扮演女性的缺陷,形成了重视头面的传统。上装发饰有海发扮和花架妆扮,海发前额留刘海,花架是一种插花的冠饰,与帽子戴在头上类似,上面插上彩色的纸或者绒布做成的大花,是模仿古代仕女的发髻样式。

新中国成立后,受到京剧等头饰影响,二人转发饰出现了大头(大扮),将头发绾在脑后呈椭圆形状的发髻样子,周围饰以顶花、偏凤、小凤、六角花、泡子一类戏曲专用头饰。后来受越剧的影响,又有了结鬓头饰,把头发绾在头的顶部,梳成双或三鬓的发髻,额前贴片子,缀彩色泡子。20世纪70年代又有了古装头发型,将头发缩在头的顶部,梳成正髻和偏髻等,额前垂有刘海。

下装艺人的头饰扮相,有毛巾帽、草帽圈等。毛巾帽,也叫扎毛巾,在头上扎一条毛巾。草帽圈是一种有圈无顶的草帽,《焗大缸》中丑角所戴就是草帽圈。

涂面

早期二人转的涂面比较简单,上装抹红脸蛋,擦白粉,用红纸涂面红,抹口唇,用黑烟子和烧过的粗香头描眉眼。下装略敷淡彩,在额头和两腮用胭脂点面。新中国成立后的拉场戏,上装演员化妆和程序比照京剧,下装因行当功能中融合了小生行也因此多用俊扮。

二人转的角色分上装、下装两类,上装为女扮,女扮指的是上场表演的演员扮作女性,扮演女性的演员本人性别可以为男性,也可以为女性;下装为男扮,男扮指的是上场表演的演员扮作男性,与上装装扮不同的是,二人转中的下装一般都是男性演员扮演男性剧中人物。

“身穿彩衣”“头戴毡帽”即是早期二人转艺人的戏装“行头”,最初的二人转没有正式的服装,演出时因陋就简,演员拿一块包袱皮或颜色鲜艳的布戴在头上作为自己的服饰,也有用本装或临时借用观众服装演出的。

新中国正式成立以后,二人转的服饰逐渐多样化,演员会在服装上进行一些设计来达到节目的娱乐效果或表达人物的性格特征,服装色彩的变化也跟着舞台背景和剧本内容不断变化,从而充分达到二人转的演绎效果。二人转的戏装在质料、款式、服饰上都有较大的发展。下装出现了立领、对襟、短身、窄袖的小褂,上装服饰也在彩衣、彩裤的基础上扎小围裙或配戴围裙,演出古装戏时还穿着与剧中人物身份相类似的裙、袄和裤。虽然服饰呈现多样化,但是上装呈现的优美”,下装呈现是“滑稽”,习惯地称为“一旦、一丑”的两个形象在角色上是恒定的。

二人转的演出道具主要有花棍、彩棒、蜡灯、手绢、扇子、大板、碎嘴子和手玉子、彩伞和伞鞭等。这些道具的功能和舞台意蕴与戏曲道具的美学精神是一致的,都重在一种艺术气氛的营造而非是表演场景的展示或者是再现。

彩棒

下装使用的传统道具。一般为椴木或柳木制作,长约30厘米,直径3厘米左右,一端打孔穿绳结环。下装上场时拿在手里或者挂在耳朵上,表演时取下,有时也别在下装的裤腰带上。夜晚室外演出或者室内光线昏暗时,在早期,下装会在彩棒上托举蜡烛或者油灯,用来照上装演员的脸庞,进行送灯和“掏灯花”表演。

蜡灯

二人转下装专用道具。蜡灯的使用是为了在夜晚的室外演出或者室内光线昏暗时为演出照明而用,早期是下装端小油灯照明,后来小油灯发展为蜡灯,用蜡托夹起蜡烛或者将蜡烛沾在彩棒顶端使用。蜡托为木制,长约30厘米至35厘米左右,厚2厘米,上宽下窄,顶端有一口和一个圆形蜡孔,可将蜡烛夹牢。蜡灯在演出中的使用逐渐发展出相关的表演技巧,即各种掏灯花表演和送灯表演。

彩伞和伞鞭

都是20世纪60、70年代二人转发展出来的道具。彩伞为1976年怀德县地方戏队演出单出头《风雨出诊》时使用,伞鞭为榆树县民间艺术团1965年演出二人转《送粮路上》所创作的道具。

手绢

二人转重要道具,上装、下装皆用,用棉布或丝绸、薄绒制作,颜色鲜艳,有四角和八角甚至更多之分。20世纪60年代,手绢厚度增加,使用镶亮片的双层八角手绢,表演中也更重视手绢的绝活使用,发展出“片、展、抛、飞、转、翻缠、抖”等技法,也相应形成了一些独特的表演程式,如手绢立转表示车,手缉飞转意指月亮,用手指将手绢撑在头上转代表伞,抖动手绢表示轿帘,展示手绢表示阅读信件等。

扇子

二人转上、下装皆使用的道具。扇子的用料有纸、绢、绸等,颜色多种,民国年间就已经开始使用。20世纪50年代,扇子的技法发展为“合、展、晃、悠、拎、飞、摇”等,在舞台演出中可以指代各种实物,如扇子被合起来代表的是老者手中的拐杖,也可以代表女将手中的长枪和宝剑.在孙悟空手里是金箍棒.在崔莺莺烧香和貂蝉拜月时代表的是香。由扇子的表演而形成了系列的表演程式,如展扇表示阅读状纸、照菱花镜,摇扇可表示摇辘铲把等。

花棍

又叫“抱花鞭儿”,是二尺多长的一段木棍或者藤棍,上面抠上槽儿,槽儿里边镶上铜钱儿,表演的时候用它配合舞蹈击打身体,有哗哗作响的演出效果。这种道具的起源可以追溯至金钱莲花落表演中的“霸王鞭”,霸王鞭进人莲花落演出以后就被二人转作为道具继承了下来,艺人常说的“抱花鞭儿”即为此。花棍在便用的时候上下装皆用,后来演变成长九十厘米左右的彩色塑料条缠贴的木棍,两端扎有红缨。

大板、碎嘴子和手玉子

二人转中与伴奏相关的表演道具。大板,也叫竹板下装所用,共两块,每块长18厘米,宽6厘米,端钻有两孔,用绳连在一起,一端垂有流苏。碎嘴子,也叫甩子。竹制共五片,每片长11.5厘米,宽4厘米,上端穿有两孔,用绳连为一体,每片中间加垫铜钱或铁垫片,一端垂有流苏。大板与碎嘴子是合用的,是演员自己拿在手里的一种击节乐器。手玉子,也叫“手掐子”,竹片制做,共有四片,演员表演时每手持两片,功能与大板和甩子相同。大板、碎嘴子和手玉子即是传统二人转的伴奏乐器,又是演出道具,大板和手玉子是来源于莲花落的,莲花落的伴泰乐器是被称为“四块玉”的竹板,二人转的竹板被称为“手玉子"就是来源于这一称呼。

美与丑是辩证的,是对立统一的。有人认为二人转丑角过于夸张的扮相,表演内容直白或隐晦的性暗示,还夹杂着以残疾人为对象的变形模仿等,这些使二人转失去了戏剧的审美属性。这是对二人转表演的误解。在二人转中,丑角扮丑反衬出了旦角的美,美丑对比也让观众记住了丑角的乐。丑、旦角色的作用互相加强,让表演更加活灵活现,构建了表演的机趣和整体美,美与丑是相映成趣的。而从表演的最高目的来看,美与丑则是更为高级的哲学组合。观众们对于二人转的青睐,也正是对二人转中丑角的表演津津乐道。丑角之所以是二人转的灵魂和生命,就是因为丑角是远古女神男祭司原型的变体。正是这种原型角色的集体无意识心理,才使得丑角光彩照人、魅力无穷。

二人转俗中有雅,雅中见俗,实现了俗与雅交织碰撞,形成了独特的艺术审美特色。二人转的“俗”与“雅”是统一对立的辩证关系,二人转的“俗”不是腐朽的和粗鄙的,而是通俗易懂的,是东北普通老百姓的“庄家磕”。传统二人转基本是以演唱传统正戏为主要内容,其雅大于俗。表演传统二人转唱腔为主的二人转演员,之所以一直以来坚持去演唱正戏二人转,没有受到其他元素的影响,其最重要的一点就是这类唱正戏的演员们他们心中有信仰,他们渴望将二人转中较“雅”的音乐文化通过自身的演唱来传播下去。但是很大一部分观众,不喜欢看冗长的传统二人转,一些二人转艺人为了迎合观众,出现了一些俗的内容。

随着流行地域的不同,二人转在发展中曾经形成东路、西路、南路、北路四个流派。其中东路以吉林市为中心,表演擅舞彩棒,有武打成分;西路以辽宁的黑山县为中心,讲究板头和演唱;南路以辽宁营口为中心,表演歌舞并重;北路以黑龙江的北大荒为中心,追求唱腔的优美动人,故此历史上曾有二人转“南靠浪(舞),北靠唱,西讲板头,东耍棒”的民谚。后来各路表演取长补短,互相融合,表演的侧重不再像以前那样明确。

传统二人转的剧目丰富,传统曲目很多,计有三百多个。有“四梁四柱”之说,“四梁”指的是大四套曲目,有《纲鉴》、《清律》、《浔阳楼》和《铁纲图》;“四柱”指的是小四套曲目,有《西厢》、《蓝桥》、《阴魂阵》和《李翠莲盘道》。除了“四梁四柱”,二人转的传统节目以《蓝桥》《西厢》《包公赔情》《杨八姐游春》《猪八戒拱地》等最为著名。

新中国成立以后,艺术工作者们对传统二人转的剧目和表演进行了整理,并创作出大批优秀的现代剧目。又出现了《三只鸡》《接姑娘》《柳春桃》《丰收桥》等新节目。

20世纪以来有影响的二人转代表性艺人有辽宁的徐小楼、郎艳芳、小兰芝,吉林的程喜发、李青山、谷柏林,黑龙江的郭文宝、李太、胡景岐等。

二人转在发展的过程中吸收了东北及周边地区姊妹艺术的音乐唱腔和表演技巧,集中反映了东北民歌、东北民间舞蹈和口头文学的精华,是东北地区各个民族、各个区域下的智慧结晶。成为了东北地区喜闻乐见,具有浓郁地方色彩的民间艺术。是东北文化生活中最普及的一种民间文化。唱二人转东北人的本能,几乎所有的人都会唱。东北自古就有“宁舍一顿饭,不舍二人转”之说。

居住于东北地区的各族先民通常是游牧民族为主。东北地区气候寒冷,原始森林中不乏各种猛兽,先民要抵御寒冷气候,还要防御猛兽。在这样的环境下养成了东北人民豪放而又粗犷的性格。东北地域广袤,又充分展现出了东北“大男人”以及“大女人”的性格特征。“大”被广泛应用到了二人转艺术之中,在许多二人转艺术作品之中都能发现主角颇为豪爽直言、粗狂奔放的性格。二人转作为东北地区的重要文化特征,其往往能够为观众呈现出充足的活力以及豪气,在时代的发展进程之中,二人转艺术从未被淘汰,即便受到诸多冲击也没有消失,其根本原因就在于其呈现出的精神丰富。

东北人生来性子就直,东北语言也不会拐弯抹角,东北的民俗语言也能够充分展现出东北的特色。东北地区拥有大量少数民族,在各个板块下的民族人群交互沟通的过程中,东北民俗语言也在不断地吸收各种词汇。二人转的各种古诗通常是以民间古诗作为核心,通过东北地区的方言以及俗语编绘而成,此类场次充分结合了东北地区的各种特色语言,更为贴近百姓的基本生活,诸如“五迷三道”“嘎巴稀脆”等,这类词汇的使用使得二人转表演更为现货,并且能够更为有效地丰富充实人物形象。二人转的语言还存有大量百姓常用的谚语或者俚语,诸如“别拿豆包不当干粮”“竹篮打水一场空”等等,此类语言被应用于二人转表演之中,能够使得表演内容更为通俗易懂,使其成为独特的东北艺术形式。

二人转作为东北地区独特的艺术表现形式,其中涵盖有大量来源于东北地区的民俗文化,二人转不仅仅能够当做艺术形式进行观看,而且还能够成为观者了解东北民俗文化的透镜。东北民俗生活对于二人转演出所带来的影响巨大,东北人最为讲究的就是春节,这是东北人民最为清闲的时候,在忙忙碌碌一年之后,作物收获、包饺子、贴对联、放鞭炮,辞旧迎新。实际上,许多二人转作品都是为了春节准备的,例如《小拜年》等。二人转以及东北过年的场景以及氛围是极为相似的,二人转在一开始打鼓敲锣,给予了人们极为热闹的感官享受,这就如同东北生活一样,火辣而又热闹,在二人转的唱词之中,观者将会身临其境一般领会到东北民俗的文化形式,在接受表演的同时又对东北文化形成了更为深刻的见解。

新中国成立以后 , 二人转大有遍及全国各地的趋势。演出中开创过“万人围着二人转 ,二人转给万人看”的火爆局面。随着电视剧、直播等新技术的运用也推动了二人转的发展,进一步扩大了二人转的影响力。二人转也逐渐从乡间走入大城市,在都市中占据了一席之地。中国各地出现了不同档次的二人转演绎场所,有专业的二人转剧场, 洗浴娱乐中心等地也有二人转表演活动 。

在市场经济大潮的冲击下, 大批民间艺人涌入城市表演二人转 , 在经济利益的驱使下 , 二人转演员们为了满足一些非主流审美取向观众的搞笑放松要求 ,演出的内容很少有传统的二人转剧目 , 更多是一些搞笑题材的所谓“二人转小品”等内容 ,且被称之为“发展”了的二人转。存在表现在题材单一、内容低俗、表演形式畸形化发展,如(说口、绝活喧宾夺主 等诸多方面。

当代二人转发展与二人转审美规律的悖离,二人转是一种综合性艺术,说唱性是其主要特征,其表演手段具有灵活性,但前提是服从于二人转内容的表达需要、符合审美要求,也就是符合一人转的审美规律。当代所谓的二人转表演中的杂耍、武术、模仿秀虽然可以拓展了二人转绝技表演内容,但却走向了极端,说口、杂耍、武术、杂技、模仿秀取代了一切。

二人转喜剧精神的异化,当代二人转表演时,喜剧精神已经被异化成搞笑、逗乐,没有艺术性,更没有精神追求可言。而搞笑手段多是丑化个人形象或者是侮辱个人、他人人格。主要是服饰荒诞丑化丑角形象,存在侮辱个人或他人人格现象,好歌歪唱、好戏歪演。

针对存在的问题,2001年末,长春和平大戏院任执行总裁和总编导提出了“净化舞台”的整改决议,起草了《净化舞台杜绝脏口十项行为准则》和《实施十项准则八条措施》。

2006年,辽宁、吉林和黑龙江共有四个二人转项目被列入国家级非物质文化遗产名录,到2014年,共有8个二人转项目被列入国家级非物质文化遗产名录。共有7名二人转艺人列为国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人。

为把中国东北地方特色的二人转带往美国,2007年春节正月初五期间,赵本山率弟子赴往美国,先后在洛杉矶、旧金山、休斯敦、纽约、波士顿、亚特兰大六市巡回表演二人转。

2011年11月,中国二人转首次在澳大利亚悉尼演出,呈现给澳大利亚各界观众原汁原味的中国东北民间风情特色文化,为中奥两国的文化交流做出很大贡献。

2015年国庆节期间,铁岭艺术团的“铁岭二人转”非遗传继承人张春丰赴温哥华参加中加、中美文化交流活动,中国文化节,将二人转艺术传播到大洋彼岸。

2016年9月25日,吉林梨树县地方戏曲剧团的二人转演员赵丹丹和付庆义在第四届德国中国曲艺周表演了精彩的二人转节目。

2020年吉林省梨树县地方戏曲剧团有限责任公司创排的二人转曲目《双菊花》,荣获曲艺界国家级最高奖项牡丹奖节目奖。

国家级非物质文化遗产一览表公布时间 | 类型 | 申报地区或单位 | 保护单位 |

2006 (第一批) | 新增项目 | 辽宁省黑山县 | 黑山县文化馆 |

2006 (第一批) | 新增项目 | 辽宁省铁岭市 | 铁岭文化艺术演艺集团有限公司 |

2006 (第一批) | 新增项目 | 吉林省 | 吉林省艺术研究院 |

2006 (第一批) | 新增项目 | 黑龙江省海伦市 | 海伦市北派二人转传承保护中心 |

2008 (第二批) | 扩展项目 | 内蒙古自治区通辽市 | 通辽市科尔沁区戏曲剧团 |

2008 (第二批) | 扩展项目 | 黑龙江省绥棱县 | 绥棱县文化馆 |

2014 (第四批) | 扩展项目 | 辽宁省辽阳市 | 辽阳市公共文化和体育服务中心 |

2014 (第四批) | 扩展项目 | 吉林省梨树县 | 吉林省梨树县地方戏曲剧团有限责任公司 |

姓名 | 性别 | 申报单位 |

李秀媛 | 女 | 辽宁省黑山县 |

赵本山 | 男 | 辽宁省铁岭市 |

王中堂 | 男 | 吉林省 |

赵晓波 | 女 | 黑龙江省海伦市 |

石桂芹 | 女 | 黑龙江省海伦市 |

董孝芳 | 男 | 吉林省 |

韩子平 | 男 | 吉林省 |

传统丑角惯拿的道具类似霸王鞭或花棍,但既短且粗,约一尺长。

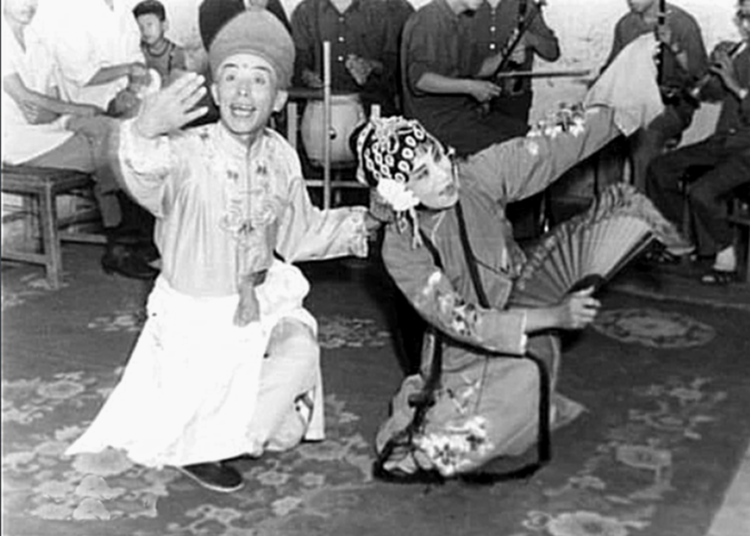

[b]丑角在插科打诨时的表演形象。

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。