简介 奥地利是一个多山的国家,东阿尔卑斯山脉贯穿全境,国土的80%是山地和山前地带。大部分国土属于多瑙河流域,包括因河、萨尔察赫河和恩斯河等主要支流。维也纳盆地覆盖了奥地利东部的大部分地区,西部和南部是山区,东北部是肥沃的多瑙河平原。气候方面,大部分地区属于海洋性和大陆性过渡的温带阔叶林气候,全年气温温和适中,由于其地理环境和自然景观,奥地利是欧洲物种最丰富的国家之一,森林总面积达到390万公顷。奥地利全境都有矿藏,矿产资源丰富,是世界上最大的菱镁矿生产国之一。

奥地利在公元996年首次出现在史书中。12世纪中叶,巴本堡家族统治时期,奥地利成为一个独立的公国。1278年,哈布斯堡王朝开始统治奥地利,这一统治长达640年。18世纪初,哈布斯堡王朝的领土扩张到了前所未有的规模。1815年,维也纳会议后,奥地利成为以奥地利为首的德意志邦联的成员。1866年,在普奥战争中,奥地利战败,德意志邦联解散。1867年,奥地利与匈牙利签约,成立了奥匈帝国。1918年,第一次世界大战结束后,奥匈帝国解体,奥地利成为一个共和国。然而,在1938年3月,奥地利被纳粹德国吞并。二战结束后,奥地利被苏联、美国、英国和法国这四个国家占领。1945年4月,第二共和国成立。1955年5月,奥地利与这四个占领国签署了《重建独立和民主的奥地利国家条约》,宣布尊重奥地利的主权和独立。同年10月,占领军撤离,奥地利重新获得独立。10月26日,奥地利国民议会通过了永久中立法,宣布不加入任何军事同盟,也不允许在其领土上设立外国军事基地。自1965年起,10月26日被定为奥地利的国庆日。

奥地利市场经济发达,主要经济产业包括工业和旅游业,与全球150多个国家和地区保持贸易关系。该国自1995年以来一直是欧盟成员国,并于1999年1月1日成为首批采用欧元的国家之一。据2022年数据,奥地利的国内生产总值(GDP)为3692亿欧元,在欧盟国家中排第14位,人均GDP为49160欧元。

奥地利以其丰富的音乐传统而闻名于世,被誉为“音乐之乡”。许多伟大的音乐家在这片土地上诞生和成长,其中包括海顿、莫扎特、舒伯特等知名作曲家,音乐大师贝多芬青年时代也在奥地利学习和创作音乐。在建筑方面也展现出浓厚的历史底蕴,包括古罗马时期的遗迹、文艺复兴和巴洛克时期的宫殿和教堂等。奥地利还以其文学与诗歌而著名,如卡夫卡和伯恩哈德等作家的作品广受赞誉。此外,该国的自然风光和历史遗迹也吸引着游客,如阿尔卑斯山脉和多瑙河风光,还拥有美泉宫、维亚纳老城、萨尔茨堡等世界文化遗产。

阿尔卑斯山脉下的黄昏

名称由来 788年,法兰克王国的查理大帝将现在的奥地利划归为自己的领土,并命名为奥斯特马克(Ostmark),意为东部边区。奥斯特马克这个名称由古高地德语词汇"奥斯特"(东方)和"马克"(边区)组合而成。

12世纪,奥地利成为一个独立的公国。在这片土地上,法兰克族统治者与拉丁语系民族融合,他们用拉丁语来表示许多德语地名,保留了旧地名中的"奥斯特"(Ost)一词的发音,并加上了地名后缀"ia"(之国)和形容词后缀"ca",形成了"奥斯特利亚卡"(Austriaca),意为东方之国的——。而"马克"(Mark)则被翻译为"马尔切亚"(Marchia)。因此,这个地区的古拉丁语地名全称为"马尔切亚·奥斯特利亚卡"(Marchia Austriaca),意为东方之国的边区。然而,随着时间的推移,这个新的独立公国不再是边区,因此去掉了"马尔切亚",只称为"奥斯特利亚"(Austria),意为东方之国。

现在的奥地利(Austria)共和国,采用英语读音原封不动地继承了奥斯特利亚这个古地名。而奥地利的德语国名,则在旧名奥斯特 Ost 后接上reich(—之国)称作Osterreich(东方之国)。

历史沿革 早期历史 在现今奥地利共和国境内,距今7万年前的旧石器时代,人类已经开始在这里定居。随着时间的推移,进入新石器时代,人类在奥地利境内开始采用农耕生活方式。在阿尔卑斯山谷奥地利与意大利的交界处,现代人发现了冰冻尸体"奥茨"(Ozi),这表明公元前3000年左右,生活在奥地利地区的人类具备制造精良的石制武器、铜器以及熟练使用弓箭的技能。在公元前800至400年期间的铁器时代,属于印度-日耳曼语系的伊利里亚人统治着奥地利地区。公元前400年,凯尔特人大规模入侵奥地利领土,建立了诺里孔(Noricum)王国。

古罗马时期 公元前15年,罗马帝国开始大规模入侵奥地利的阿尔卑斯山区和多瑙河流域,并将该地区的各个国家纳入罗马帝国统治之下。第一任罗马皇帝奥古斯都统治了现在的凯伦登地区、下奥地利和提罗尔地区,萨尔茨堡也成为了罗马帝国的殖民都市。公元1世纪中叶,罗马皇帝克劳迪乌斯将诺里孔王国改为诺里孔省,并由骑士总督进行管理。与此同时,维也纳盆地,即阿尔卑斯山脉以东的地区并入了潘诺尼亚省,由罗马军团驻守,其驻地为文多波纳(即维也纳)和卡尔农通。罗马人统治奥地利地区的时期长达400多年。在这段时期,阿尔卑斯山区和多瑙河流域的经济和文化得到了迅速的发展。大约在公元300年左右,基督教开始在该地区传播,这对各族居民的罗马化进程起到了促进作用。

在5至6世纪的时候,奥地利地区经历了哥特人、法兰克人和兰哥巴德人等日耳曼民族的入侵,这导致古罗马的行政体系逐渐瓦解。随后,匈奴族的阿瓦尔人、马扎尔人以及斯拉夫人和日耳曼人的拜恩部落(即巴伐利亚人)相继在这片土地上定居。这些来自不同地区的民族共同居住在一起,逐渐形成了后来多民族的奥地利国家。

法兰克帝国统治时期 在公元500至700年期间,拜恩部落大规模涌入现今奥地利地区。6世纪时,拜恩人建立了一个公国,并将其公爵领地纳入了法兰克王国。随后几个世纪,拜恩人不断向东扩张,延伸至多瑙河和维也纳森林,并取得对法兰克王国的独立地位。然而,在787年,查理曼大帝征服了拜恩公国,并将其领土并入法兰克王国。从那时起,奥地利与德语区和西方文化区紧密联系在一起。

公元9世纪末,卡尔大帝成功击败了阿瓦尔人,将加洛林王朝的领土扩张到中南欧地区,并在今日奥地利的领土上设立了两个边境区域,被称为"马尔克"。其中,北部的阿瓦尔(或加洛林)马尔克位于多瑞河流域,涵盖了恩斯河与维也纳森林之间的占领区;南部的卡兰坦尼亚(或斯洛文尼亚)马尔克则包括了多瑞河南端的克恩滕与亚得里亚海岸之间广阔的地带。然而,从公元880年至907年,马尔克边境区遭受了马扎尔人(即匈牙利人)的侵袭和进攻,导致该边境区逐渐崩溃,法兰克帝国在今日奥地利地区的统治也因此终结。

巴奔堡家族统治时期 955年,德意志国王奥托一世在希菲尔德战役中(位于今天德国奥格斯堡附近)几乎全歼了马扎尔骑兵,这一战役具有深远的历史意义。自此之后,匈牙利人的外来威胁被消除,奥托一世开始收复和重建马尔克边境区。从奥托一世统治该地区起,奥地利成为了神圣罗马帝国(即德意志帝国)的一部分。

976年,神圣罗马帝国的皇帝奥托二世镇压了拜恩公爵的起义,并将东方马尔克边区作为世袭封地赐予了巴奔堡家族的利奥波德伯爵。自此之后,开始了巴奔堡家族统治奥地利270年的历史。1156年,皇帝弗里德里希一世发布了《小特许状》,将奥地利升格为帝国的公国领地,并将宫廷设在维也纳。

1192年,巴奔堡家族的公爵利奥波德五世将斯蒂利亚公国并入奥地利。随后,巴奔堡家族通过联姻政策和亲属关系进一步扩张领土,包括占领克恩和卡兰坦尼亚。自13世纪起,蒂罗尔也逐渐处于奥地利公爵的控制范围之内。在巴奔堡家族的统治下,奥地利经历了一个相对和平且持续发展的时期。维也纳作为位于多河畔的城市成为商业和手工业的中心,采矿业得到快速发展,尤其是金、银和盐的开采。巴奔堡家族的统治为奥地利的社会、经济和文化发展奠定了基础。

在1246年,巴奔堡家族的最后一位统治者弗里德里希二世公爵在与马扎尔人的战斗中不幸身亡。由于他没有嗣子,奥地利公爵的职位在接下来的30多年里一直处于空缺状态,巴奔堡家族也宣告结束统治。波希米亚国王奥托卡二世乘机占领了奥地利、施蒂利亚、克恩滕和克赖因等地。

哈布斯堡家族统治时期 奥地利公国的建立

在1273年,哈布斯堡家族成为德意志帝国中最强大的几个诸侯家族之一,鲁道夫·冯·哈布斯堡伯爵成为德意志国王,结束了王位空缺时期(1254-1273年)。鲁道夫一世要求波希米亚国王奥托卡二世归还在王位空缺期间夺取的领土,但遭到了拒绝。于是,鲁道夫只能动用武力解决与巴奔堡家族的遗产争议。在1278年的马希菲尔德战役中,奥托卡二世阵亡,鲁道夫获得胜利。随后,于1282年,鲁道夫将奥地利和施蒂利亚两个地区分封给他的两个儿子。从1278年开始,哈布斯堡家族开始了对奥地利长达 640 年的统治(1278-1918年)。

起初,哈布斯堡家族的统治并不稳固,但他们通过巧妙的外交手腕以及利用诸侯之间的矛盾来增强自己的实力,并开始扩张领土。他们主要通过签订条约和联姻来扩张,而非依靠武力。在1335年,艾伯特二世成功从罗马皇帝路德维希四世手中获取了巴伐利亚、凯伦登和克菜恩地区。随后在1359年,奥地利公爵鲁道夫四世借助伪造的《大特许状》,将奥地利的地位提升为大公国,以弥补他们在1356年颁布的《金玺诏书》中未能成为帝国七位选侯之一的损失。这一举动也为哈布斯堡、卢森堡和维特尔斯巴赫三大家族之间相互争夺皇位的竞争拉开了序幕。然而,到了1379年,哈布斯堡家族分裂为雷奥波特家族和艾伯特家族,他们分别掌控了奥地利的不同地区,进一步扩大了哈布斯堡家族在奥地利的影响力。

1452年,腓特烈五世(神圣罗马帝国第三代皇帝)再度统一哈布斯堡家族的领域。次年,他正式确认了伪造的《大特许状》的合法性,将奥地利君主的地位从公爵提升为大公爵。大特权书取消了奥地利对德意志帝用承担的一切封建义务,并使哈布斯堡家族获得了司法、海关、铸造货币、开发资源和税收等许多特权。实际上,奥地利已成为一个独立的主权国家。

宗教改革和土耳其战争

16世纪上半叶,皇帝查理五世将哈布斯堡王朝带至欧洲范围内的权力顶峰。他所统治的范围包括德意志、西班牙、意大利及海外诸多领地。然而,此时的哈布斯堡王朝面临着两大威胁,一是宗教改革的浪潮,二是土耳其军事威胁的侵略。

宗教改革 16世纪初,宗教改革成为欧洲新兴资产阶级发动的一场反封建的政治运动,旨在对抗当时代表封建势力的罗马天主教教会。这场运动由马丁·路德于1517年发布的《九十五条论纲》点燃,并迅速席卷了中欧和北欧大部分地区,其中也包括哈布斯堡家族统治的奥地利。宗教改革引发了许多社会动荡,尤其在1525年至1526年间,在德意志爆发了大规模的农民起义。受到新教势力的影响和支持,农民们反对封建压迫和宗教教条的限制,并争取更多的民主权利。面对新教的持续压力,查理五世和费迪南一世被迫采取以守为攻的策略,并做出一些妥协。在1555年签署的《奥格斯堡宗教和约》中,双方达成了一项妥协协议。根据和约规定,各邦君主有权选择其领土上的宗教信仰,因此信仰由君主决定。这一妥协在一定程度上缓和了双方的紧张局势。

17世纪初,新教和天主教诸侯之间的冲突再次升级,并逐渐演变为武力对抗。在法国、西班牙和德意志等地,尤其是奥地利各邦,罗马天主教耶稣会采取全面反击的措施来对抗新教。费迪南二世和费迪南三世是哈布斯堡家族的统治者,在施蒂利亚的格拉茨、克恩滕和维也纳地区禁止新教的传播,大量新教徒遭受迫害,甚至被驱逐出境。随后,天主教重新在这些地区占据主导地位。因此,奥地利仍然是一个单一的天主教国家。

三十年战争 反对宗教改革的复兴势力终于引发了一场被称为三十年战争(1618年-1648年)的欧洲大规模冲突。哈布斯堡家族的鲁道夫二世和马蒂亚斯的争斗中,鲁道夫二世在处理与波希米亚的新教冲突时作出了一些妥协,颁布了“皇帝诏书”,承诺给予新教更多的自治权。然而,1618年,哈布斯堡家族的施蒂利亚大公爵费迪南二世(后来成为德意志皇帝)登上波希米亚的王位,他无视“皇帝诏书”的规定并对新教采取了强硬镇压政策。新教诸侯起而反抗,而1618年5月23日的“布拉格扔出窗外事件”成为战争的导火索。

战争持续了30年,参战国有丹麦、瑞典、法国、德意志、西班牙等,奥地利是天主教坚实的堡垒,也是欧洲反宗教改革运动的主要阵地。这场战争不仅仅是宗教冲突,也涉及到了权力、领土和经济利益的争夺。1648年,双方签订了“威斯特伐利亚和约”,结束了战争。与德意志各邦国相比,奥地利在战争中受到的损失最小。战后德意志四分五裂,帝国名存实亡。而奥地利作为帝国的最大邦国,却保持了相对完整的领土和宗教信仰的一致性。自此,奥地利的民族国家意识逐渐形成,为以后的发展奠定了基础。因此,“威斯特伐利亚和约”成为奥地利历史上的一个转折点。

土耳其战争 在反对宗教改革的同时,哈布斯堡家族还面临着来自西部法国和东部土耳其的外来入侵势力的威胁。法国安图试图称霸欧洲,并与奥斯曼帝国加强了对哈布斯堡家族的抗争。早在15世纪,奥斯曼帝国的军队就不断入侵欧洲。1529年,土耳其一支庞大的军队围攻了维也纳,情势十分危急。然而,维也纳的居民们英勇抵抗,最终击退了围攻军队。

在17世纪下半叶,土耳其再次对欧洲发起入侵。利用匈牙利人对哈布斯堡家族统治的不满,土耳其军队于1683年7月再次包围了维也纳,他们派出了20万人的大军。经过两个多月的顽强抵抗,在巴伐利亚、萨克森和波兰的援军帮助下,维也纳守军最终击退了围攻军队。在欧根亲王这位备受期望的统帅和政治家的领导下,维也纳守军乘胜追击,于1688年攻克了贝尔格莱德,并进入了波斯尼亚和瓦拉几亚。土耳其军队节节败退,最终被迫向奥地利寻求和平。1699年,双方签署了《卡洛维茨条约》,标志着这场战争的结束。在战争期间,奥地利进一步拓张了国家领土,获得了整个匈牙利、西本比尔格和斯洛文尼亚的大片土地。维也纳解围战最终消除了土耳其对欧洲的威胁,不仅使维也纳和奥地利免遭土耳其军队的侵袭,而且也为整个欧洲带来了安宁。哈布斯堡家族由此获得了国际声誉的提升,奥地利本身也成为了一个多民族融合的国家。

王位继承战

在土耳其战争接近尾声时,出现了西班牙王位继承战。卡尔二世是西班牙的男系绝嗣国王,由于他没有继承人,引发了对西班牙王位的争夺。这导致了奥地利和法国等国之间的一场长达14年的欧洲战争(1701-1714年)。战争在1713至1714年间以签订三个和约而结束。根据这些和约,西班牙王位继续由法国波旁王朝的菲利浦五世继承,但他必须放弃法国王位。奥地利获得了尼德兰和西班牙在欧洲的大片领土,包括米兰、那不勒斯、撤丁岛以及西班牙的尼德兰(比利时和卢森堡地区)。这场土耳其战争和西班牙位继承战使奥地利的领土扩大到欧洲大部分地区,哈布斯堡家族的实力大大增强,使得奥地利成为当时欧洲五强之一,与英国、法国、俄国和普鲁士并列。

特蕾西亚女皇的统治

在18世纪初期,哈布斯堡家族面临着乏嗣无后的危机。卡尔六世是德意志一奥地利体系的哈布斯堡家族的国王,与西班牙—荷兰体系的卡尔二世一样男系绝嗣。卡尔六世早就预见到这种危机可能会带来灾难性的后果,因此根据之前达成的有关王位继承的秘密协定,于1713年颁布了“国本诏书”。诏书规定,如果哈布斯堡家族的男系绝嗣,王位将由女系或女系后裔继承。而且,即使在女系统治下,哈布斯堡家族的领土也决不允许分割。这份诏书经历了一段时间的争议,最终得到了德意志大多数邦国和邻国的承认。

在1736年,卡尔六世的大女儿玛丽亚·特蕾西亚公主与弗兰茨·斯特凡·冯·洛林公爵结婚,共同建立了哈布斯堡-洛林王朝。1740年,特蕾西亚年仅23岁就登上了德意志帝国的王位。然而,巴伐利亚、萨克森和西班牙等国宣布不承认特蕾西亚为女皇。野心勃勃的普鲁士国王弗里德里希二世趁女皇登基未稳,于1740年12月出兵西里西亚击败奥军。在接下来的1740-1742年和1744-1745年两次争夺西里西亚的战争中,特蕾西亚在无盟国的援助下孤军奋战,最终成功保住了她的王位,但失去了西里西亚地区。

特蕾西亚女皇为了增强奥地利的国力和收复失地,采取了一系列温和的政治改革措施。她同意统一关税、货币和度量衡,废除了贵族特权和农奴制度,并积极发展经济和教育事业。这些改革的实施使奥地利的国库充实起来,人口增加,国家的实力得到有效恢复。在豪格维茨大臣的辅佐下,特蕾西亚女皇与法国、俄国、瑞典和萨克森等昔日的敌国结成了反普鲁士的联盟。1756年,普奥两国再度爆发战争,奥地利一开始取得了重大胜利。然而,由于俄国退出战争,联盟力量受到削弱,普鲁士军队重新组织并与奥地利发动决定性的对决。这场战争持续了7年,双方都精疲力竭。最终在萨克森的调停下,双方于1763年签订了和约。弗里德里希二世承认特蕾西亚的儿子约瑟夫二世继承德意志王位。特蕾西亚痛苦地割让了富饶的西里西亚给普鲁士,但她保留了奥地利的帝国王位和哈布斯堡家族的领土完整。

奥地利帝国 德意志帝国的覆灭

1789年法国爆发资产阶级大革命,自由、平等、博爱的思潮席卷欧洲,对封建专制势力造成沉重打击。各国反革命势力组成了多次反法联盟,试图扑灭法国革命,挽救专制制度,而哈布斯堡家族是其中最为积极的成员。拿破仑于1804年自封为法兰西帝国皇帝,并积极进行对外扩张。1805年,法军占领了维也纳,并在奥斯特列茨与奥、俄联军展开决战,这场被称为三皇战役的战役中,联军遭到了重大失败。随后,奥地利不得不在普雷斯堡和约中割让了蒂罗尔、福拉尔贝格、威尼斯等大片领土。

1806年7月,受拿破仑的指使,巴伐利亚、符腾堡和其他14个南德邦国组成了“莱茵同盟”,宣布脱离德意志帝国。随后,在1806年8月,德意志帝国的皇帝——哈布斯堡家族的弗兰茨二世被迫摘下了帝国的王冠,德意志民族历史上尊崇的神圣罗马帝国终于终结。弗兰茨二世于1804年改变了自己的尊号,成为奥地利皇帝弗兰茨一世。

反法联盟时期

1809年,奥地利在大公爵卡尔和首相菲利浦·冯·施塔迪翁的领导下首先举起了民族解放的旗帜,向拿破仑宣战。经过两天的激战,奥地利在维也纳郊外的阿斯佩恩击败了拿破仑的军队,粉碎了他们战无不胜的神话。然而,由于奥地利孤军奋战,寡不敌众,在同年6月的多河渡口瓦格拉姆的决战中,奥地利遭受惨败,被迫签订了耻辱性的“美泉宫和约”,再次失去了大片领土,包括萨尔茨堡东蒂罗尔、因菲特尔克赖恩、多河以南的克恩滕地区和克罗地亚。此外,奥地利还不得不支付巨额的战争赔款。

1812年拿破仑在俄国战场上的惨败以及1813年10月的莱比锡反法战役的胜利,开启了欧洲民族解放战争的序幕。1813年8月,奥地利加入了联军,与其他国家共同对抗法国。联军的总司令由奥地利的卡尔·施瓦岑贝格爵士担任。在1813年10月中旬的莱比锡战役中,拿破仑遭受了重大失败,被流放到厄尔巴岛。为了讨论拿破仑被击败后的遗产瓜分和建立新的欧洲秩序,欧洲各战胜国于1814年10月1日至1815年6月9日期间在奥地利首都维也纳举行了国际会议,即著名的维也纳会议。

维也纳会议期间,拿破仑趁机于1815年3月1日逃离厄尔巴岛,并在3月20日重新占领巴黎,推翻了路易十八并夺取了政权,直接威胁到正在进行的维也纳会议。然而,1815年6月18日的滑铁卢战役中,拿破仑面临艰苦的战斗,坚持顽强抵抗,最终遭到彻底失败。随后,他于7月再次被放逐到厄尔巴岛,并于1821年因病去世。这场战役标志着反法联军取得了决定性的胜利,彻底终结了拿破仑统治的帝国时代。

维也纳会议后,奥地利成为欧洲反动势力的主导力量。奥地利首相梅特涅在维也纳会议上发挥了重要的领导作用,并策划了建立拿破仑战争后的欧洲反动秩序。1815年成立的“神圣同盟”(也称为“德意志同盟”),奥地利在其中起着决定性的作用,成为抑制欧洲各国革命运动的带头人。然而,在19世纪20年代,奥地利国内形势的恶化导致自由主义和民主主义思想的崛起,这股力量无法被遏制,最终迫使“神圣同盟”解体。

三月革命

在梅特涅的专制统治下,奥地利人民既没有民主自由,也没有社会保障。奥地利是一个多民族国家,其中有12个民族。然而,德意志奥地利人和匈牙利人享有较多的特权,凌驾于其他民族之上。哈布斯堡王朝实行的民族不平等政策引发了其他民族的不满,例如斯拉夫人和意大利人。这导致了多次武装起义的爆发,但都被镇压下去。1848年2月,法国再次爆发了资产阶级革命,建立了共和国。

1848年,受法国二月革命的影响,奥地利爆发了三月革命。这场革命导致维也纳起义的发生,迫使梅特涅首相下台并流亡国外。这次革命吸引了来自波兰、匈牙利、捷克、克罗地亚、意大利和奥地利的人民参与。革命不仅增强了新兴资产阶级反对贵族专制的力量,也使被压迫民族反对压迫者的活动更加活跃。

1848年4月25日,奥地利政府宣布了“帝法”宪法,建立了两院制,包括贵族院和平民院。平民院由选举产生,但很遗憾并没有给予工人选举权,并未废除农民的封建义务。然而,5月15日,维也纳爆发了学生和工人的武装示威,工人们最终争取到了选举权。6月,在捷克的布拉格爆发了武装起义,数万个农民组成的起义队伍,可惜他们遭到了奥地利军队的残酷镇压。同年10月,维也纳群众再次起义,以阻止政府向匈牙利派遣军队以打压民族独立运动。群众起义击败了政府军并占领了首都,迫使皇帝匆忙逃亡。然而,政府随后派遣军队进行血腥的镇压,终结了这次起义。

1849年3月4日,弗朗茨·约瑟夫成为奥地利皇帝,并颁布了一部新宪法,适用于全奥地利领土,宣布匈牙利完全隶属于奥地利。然而,在4月14日,匈牙利国会转移到德布勒森并宣布了匈牙利的独立。面对革命浪潮,弗朗茨·约瑟夫无力应对,因此向俄罗斯沙皇尼古拉一世请求援助。沙皇派遣军队帮助奥地利统治者镇压了匈牙利的革命运动,从而使封建王朝的反革命势力在整个奥地利获得了胜利。

奥匈帝国 长期以来,奥地利和普鲁士一直在争夺德意志领导权上进行着明争暗斗。然而,1866年6月,普鲁士利用解决丹麦战争后的领土争端向奥地利宣战,这场战争被称为历史上的“普奥战争”,也被称为“七星期战争”,因为战争只持续了七个星期。普鲁士与意大利合作,实行南北夹击对付奥地利。在南线战场上,奥地利军队击败了意大利军队;然而,在北线战场上,奥地利军队遭遇了惨败,特别是在萨多瓦战役中。最终,奥地利被迫与普鲁士签订了《布拉格和约》,并解散了德意志联邦,取而代之成立了以普鲁士为首的北德意志联邦,为统一德国奠定了基础。

普奥战争之后,奥地利的国力被削弱,1867年初,奥地利政府进行了一次政权更迭。同年12月,受到匈牙利人的要求,奥地利皇帝批准了匈牙利在哈布斯堡王朝的统治下实现自治的请求。匈牙利与奥地利建立奥匈帝国——二元君制国家,弗朗茨·约瑟夫皇帝同时担任奥地利和匈牙利的国王。奥地利和匈牙利各自建立了独立的立法机构,而帝国政府则负责外交、军事和财政事务。奥匈之间制定的贸易、税收和开支协议每隔10年重新订立一次。

在帝国主义时代,奥匈帝国的帝国主义野心日益增强。帝国的军事派力图占据巴尔干地区的塞尔维亚,这与德意志帝国主义的扩张野心相呼应。在1882年,奥匈帝国与德意志帝国和意大利结成了同盟,他们对巴尔干地区的侵略行为引发了斯拉夫人的反感,民族之间的对立情绪进一步升级。在1908年,奥匈帝国吞并了波斯尼亚和黑塞哥维那,随后与德国一起支持土耳其在巴尔干地区修建了塞萨洛尼基铁路。在1913年7月,奥匈帝国政府解散了捷克议会,并集中了捷克的所有权力在总督手中。

1914年6月,奥匈帝国在今天的南斯拉夫地区的萨拉热窝附近举行了一次军事演习,并将塞尔维亚和黑山作为假想的敌人。这一举动激起了塞尔维亚人民的强烈不满。6月28日,奥匈帝国的皇太子弗朗茨·费迪南德公爵在参观完军事演习后,在进入萨拉热窝城的大街上被塞尔维亚民族主义者刺杀。奥匈帝国借此事件向塞尔维亚宣战,引发了第一次世界大战的爆发。

第一次世界大战是由德奥意三国的“同盟国”和英俄法的“协约国”两个帝国主义国家集团之间的冲突而引发的。战争持续了4年零三个月,造成了超过3亿人的死伤,造成的经济损失达到2700亿美元。1918年11月,德国发生了基尔水兵起义,导致德皇威廉二世被迫退位,并逃往荷兰。第一次世界大战以德、奥、意三国战败告终。这场战争对资本主义世界体系造成了巨大的冲击,促使了俄国十月无产阶级革命的胜利,并推动了奥匈帝国内部的革命运动。至此,建立在民族压迫基础之上的奥匈帝国开始土崩瓦解。

奥地利第一共和国 国家的建立

1916年11月,执政68年的奥地利皇帝弗朗茨·约瑟夫一世逝世,他的去世象征着奥匈帝国各民族之间唯一的纽带的断裂,也预示着帝国的末日即将来临。他的继任者卡尔一世登基不到两年,于1918年11月11日在内外交困、无路可走的情况下被迫退位。翌日,奥地利临时国民议会宣布奥地利共和国诞生,这就是奥地利第一共和国。

1919年9月10日,奥地利与协约国签署了《圣日耳曼和约》。根据该和约,奥匈帝国被解散,而在原有的领土上建立了几个独立国家,包括奥地利、匈牙利、捷克斯洛伐克和塞尔维亚,即后来的南斯拉夫王国。此外,该和约还规定了对于奥地利军队人数和装备的限制。

法西斯德国的侵略

1922年10月,奥地利与英、法、意、捷克四国签署了日内瓦议定书,使外国资本开始涌入奥地利。这时,法西斯势力在意大利和德国兴起,奥地利的法西斯势力也开始猖起来。随着1929年至1933年的资本主义经济大危机爆发,奥地利统治阶级更加倾向于与帝国主义国家和其他反动势力合作。在奥地利的主要政党中,德意志国民党倾向于支持德国法西斯,而基督教社会党和“祖国保卫团”则更加接近意大利法西斯。1932年5月,法西斯反动势力将基督教社会党领袖陶尔斐斯推上权力舞台,他很快就在国内解散了国会,并开始实施法西斯的专制统治。

德意两国法西斯在奥地利争权夺势,总理陶尔斐斯属墨索里尼派系。在1934年7月25日,奥地利总理陶尔斐斯被暗杀,亲德势力逐渐增强,德国法西斯势力逐渐渗入奥地利的行政机构。到了1938年2月,德国法西斯领导者希特勒向当时的奥地利总理舒什尼格发出最后通牒,要求释放被捕的国家社会党成员,并任命纳粹党领袖戈培尔为内政部长,宣扬法西斯主义的自由。而后,于1938年3月11日,希特勒率领20万德军入侵奥地利,导致奥地利第一共和国的灭亡。从那时起,奥地利成为德国的一个省,改名为第三帝国东部边疆地区,后来又改称为阿尔卑斯和多瑙行政区。

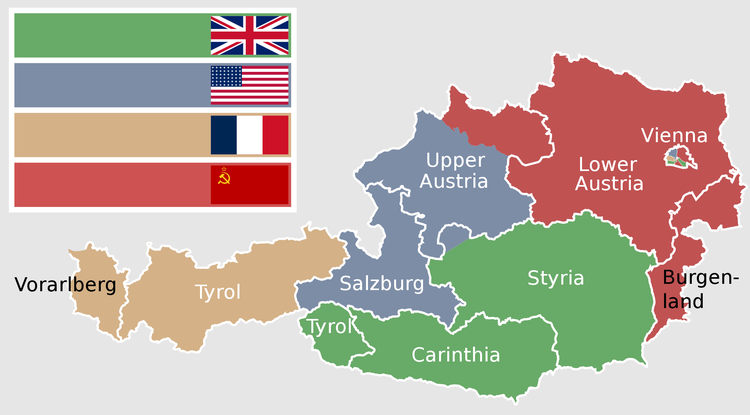

奥地利被迫与德国参加第二次世界大战。1945年2月,英美苏三国在雅尔塔会议上决定邀请法国参与对奥地利的占领和管理,并计划通过民主选举来建立奥地利的新政府。随后,苏联红军在1945年3月29日对奥地利发动进攻,并于4月13日解放了维也纳。在波茨坦会议上,于同年7月达成了新的协定,规定了英国、法国、美国和苏联四个国家的占领区域以及对奥地利的管理事宜。

奥地利第二共和国 1945年4月13日,苏联红军解放了奥地利,随后于4月28日,在社会民主党人卡尔·伦纳得到基督教社会党的支持下,成立了一个由共产党参与的临时联合政府,从而确立了奥地利第二共和国。奥地利在被四国分区占领后,处于联合国的共同管理之下,首都维也纳也被四国分割和管理。在同年12月25日,奥地利成立了一个由人民党、社会民主党、共产党和无党派人士组成的政府。人民党主席费格尔担任总理,而社会民主党人卡尔·伦纳则当选为总统。

1948 年,美国推行“马歇尔计划”,奥地利也成为美国经济援助的目标,为奥地利的赤字贸易提供资金。在1955年2月,奥地利政府代表团访问苏联,在谈判中承诺不加入任何军事联盟,不允许外国在奥地利建立军事基地,并将在独立政策下与其他国家进行交往。苏联政府同意在四国政府的和约生效后,最迟于1955年12月31日撤出其军队。1955年5月15日,苏联、美国、英国和法国的外交部长在维也纳签署了《重建独立和民主的奥地利国家条约》。根据该条约,奥地利政府承诺严格遵守中立政策,对各国采取友好中立的立场。1955年10月4日,四国占领军正式撤出奥地利。随后,奥地利于10月26日通过了永久中立法,确认不参加任何军事同盟,不允许在自己的领土上设立外国军事基地。从此,奥地利结束了被占领状态,恢复了国家主权,这一天成为奥地利的国庆日。12月,奥地利加入联合国,成为欧洲联邦会议的一员。1995年1月1日,奥地利加入欧盟,并于1999年成为欧元区成员。

自然地理 位置境域 奥地利是位于欧洲内陆的国家,地处德国、意大利和匈牙利之间,东西跨度约600公里,南北最大宽度约280公里。国土面积83879平方公里,东邻匈牙利和斯洛伐克,南连斯洛文尼亚和意大利,西接瑞士和列支敦士登,东北部与捷克相邻,西北部与德国接壤。

奥地利采用中欧时间(CET,Central European Time)作为标准时间,即比协调世界时提前1小时(UTC+1)。夏令时实行时间通常是从每年的三月最后一个周日的凌晨2点开始,到十月最后一个周日的凌晨3点结束,在这段时间内,时间向前调整1小时,即UTC+2。

气候 奥地利属于海洋性向大陆性过渡的温带阔叶林气候。由于阿尔卑斯山脉的存在,东西部地区的气候特征不同。西部地区受到大西洋的影响,气候较为湿润凉爽。西部河谷地区沿着东西走向,让大西洋海风带来温暖的空气和充足的降水。而东部地区则受到较大的大陆性气候影响,受来自西伯利亚的高压气流影响,气候相对较干燥和寒冷,夏季炎热,冬季寒冷,降水较少。平均气温在1月份为-2℃,7月份为19℃。

奥地利还会受到焚风的影响,这是一种起源于非洲撒哈拉沙漠并快速向北移动的温暖气团,在短时间内可将气温升高到10℃。如果在秋季吹来焚风,可使谷物早熟;在冬季吹来焚风,则可能使阿尔卑斯山的积雪融化,造成雪崩灾害,同时增加河川的水流量。

奥地利受大西洋和亚得里亚海带来的湿润空气影响,降水量普遍超过500毫米,但由于地形复杂,不同地区的降水量差异较大。从西向东逐渐减少。巴伐利亚阿尔卑斯山区年降水量达到2000毫米,维拉耶尔堡地区为1600毫米,萨尔茨堡地区为1400毫米,上奥地利为800毫米,维也纳盆地为600毫米,布尔根兰德地区降水更少。在阿尔卑斯山脉和多瑙河流域,降水主要集中在夏季,占全年总降水量的40%。东南地区一年有两个降水高峰,即春季和秋季。冬季降雪频繁,地表覆盖着很长时间的积雪,而春天则来得相对较晚。

地质 奥地利的地质构成包括前寒武纪岩石和矿物以及被阿尔卑斯造山运动抬升的较年轻的海相沉积岩层。

大陆碎片连接到了冈瓦纳超大陆的边缘,火山活动和海盆的开启也发生了。位于波希米亚地块东部边缘的迈绍花岗岩(Maissau花岗岩)是这次火成岩活动的遗迹,其历史可追溯至 5.7 亿年前。在奥陶纪时期,由于火山活动形成了花岗岩和布拉森内克斑岩,后者是灰岩带的弱变质斑岩,含有火山碎屑流和熔岩混合层。一些最早的化石沉积于奥陶纪末期的大陆架上,包括直角化石和囊状化石。

地壳开始伸展,在冈瓦纳大陆北缘形成了古特提斯海,那里充满了沙子、粘土和钙质沉积物。玄武岩和安山岩从裂缝中涌出,最终变质为现在发现的角闪岩和绿片岩。冈瓦纳大陆在泥盆纪向北漂移,在奥地利大陆架上形成了大型珊瑚礁。随着岛屿之间的碰撞,这些珊瑚礁形成了如今的角斑岩和片麻岩。在西部古特提斯海的闭合,盘古大陆就此形成。由于山脉和盆地地区被侵蚀,沉积了大量的煤炭,这些煤矿在克恩顿州诺克伯格山脉蒂罗尔州和斯坦加尔佩的布伦纳地区开采。

阿尔卑斯山和波希米亚地块受到板块运动的影响。在山脉形成过程中,形成了麦粒岩和花岗岩。二叠纪时期,地壳再次发生伸展,导致更多的玄武岩、花岗岩和伟晶岩的形成。火山活动在地表产生了爆发性的以石英为主的岩浆喷发,形成了波津石英斑岩。三叠纪期间,地质活动缓慢,陆地沉积主要以黑色石灰岩的形式存在。同时火山活动也有所增加,产生了火山灰和火山岩。沿着山脉的近海区域形成了砂岩、石膏和泥岩。此外,还有一些浅海区域形成了含煤的砂岩和黏土岩。

地形地貌 奥地利的地势呈西高东低的趋势,阿尔卑斯山脉穿过了奥地利的西部和南部,其山地占据了国土面积的60%。山脉的南北两侧主要由石灰岩组成,而中央地区则是结晶岩地形。奥地利的最高峰是海拔3798米的大格洛克纳山。东北部是维也纳盆地,而东南部和北部则是丘陵和高原地形。多瑙河穿过奥地利的东北部,在国境内流长350公里。南部还有穆尔河和德拉瓦河,而西部则有因河和萨尔察赫河等河流。

东阿尔卑斯山系

东阿尔卑斯山由一系列宽阔的山脉构成,这些山脉被许多深邃的纵谷和横谷分割成三个部分:

中央阿尔卑斯山从蒂罗尔延伸至施蒂里亚州与下奥地利州边界附近,是由坚硬的结晶岩(片麻岩、花岗岩和云母片岩)组成的中结晶岩带,是奥地利最大最高的山脉,最高峰是大格洛克纳山,海拔3798米。山脉上被大量冰川覆盖,积雪终年不化。

北阿尔卑斯山从福拉尔贝格州经蒂罗尔州沿德国边境进入萨尔茨堡,并穿过上奥地利州和下奥地利州到达维也纳,主要由中生代苦灰岩质石灰岩构成。这一地区山势较为平缓,极少险峰,常被称为山前地带。横向山谷较多,受大西洋吹来的海风影响,湿度较大,大部分面积都被针叶林覆盖。这里的萨尔斯甘马古德地区具有许多高山湖泊,是奥地利风光最好的游览胜地之一。

南阿尔卑斯山位于克恩顿州和斯洛文尼亚边境,主要是石灰岩和白云岩构成。在喀尼尔阿尔卑斯山和喀拉凡坎山两山脉的北坡,龟裂的岩层形成了独特的风景。

多瑙河流域

多瑙河发源于德国黑森林山脉,流经奥地利,最后注入黑海,它是欧洲第二长河流,也是唯一一条向东流的主要河流。阿尔卑斯山脉以北的主要河流(因何、萨尔察赫河、恩斯河)大多都是多瑙河的支流,向北流入多瑙河。

波西米亚森林

波西米亚森林由低矮山脉和茂密的森林组成,是欧洲最古老的山脉之一。位于多瑙河谷以北,占奥地利国土面积的10%。山脉被侵蚀成圆形,几乎没有岩石区域,气候较为恶劣,有许多泥潭沼泽。

水文水利 奥地利地势多山,山脉之间形成了许多盆地和山谷,这些地形特点为湖泊的形成提供了条件。阿尔卑斯山脉的高海拔地区常年积雪,这些积雪在夏季融化形成冰川和溪流。这些冰川和溪流源源不断地向下流动,形成了奥地利的许多河流和湖泊。奥地利全境内拥有53条河流和43个天然湖泊以及19个人工湖,总流域面积超过1113平方公里。

水文

多瑙河 多瑙河是欧洲第二大河,它流经奥地利的东北部,是奥地利的主要河流,境内其他河流几乎都是多瑙河的支流。多瑙河发源于德意志联邦共和国南部黑森林山的东麓,向东流经奥地利、捷克斯洛伐克、匈牙利、南斯拉夫、罗马尼亚、保加利亚和苏联等国。全长为2,856公里,流域面积达到81.7万平方公里。在奥地利境内,多瑙河的长度约为350公里,河面宽度一般在200至300米之间,全年可通航,是奥地利与外界联系的重要水道。

因河 因河是奥地利的第二大河,它发源于瑞士东南部的洛迦诺湖,向东北流经奥地利的蒂罗尔州,然后继续北流至与联邦德国的边界,并最终在德国的帕绍与多瑙河汇合。因河全长510公里,流域面积为25,700平方公里。这条河流水力丰富,沿岸建有多座水电站,为奥地利提供了重要的水力资源。

萨尔扎赫河 萨尔扎赫河是因河的支流,源于阿尔卑斯山脉,沿东西方向最终汇入多瑙河。其83%的流域面积位于奥地利,其余位于德国。萨尔扎赫河是典型的山脉河流,受冰川消融的影响,在5约至8月间水流量最大。

恩斯河 恩斯河是多瑙河的一条南部支流,发源于萨尔茨堡的拉德施塔特陶恩山脉,全长253公里,是上奥地利州和下奥地利州的分界线。恩斯河水流湍急,是奥地利第五大河,流域面积约为6084平方公里。

穆尔河 穆尔河是多瑙河的支流,发源于奥地利中央阿尔卑斯山,全长464公里,其中约326公里位于奥地利区域。流域面积约为14109平方公里,流经最大的城市为奥地利施蒂利亚州的格拉茨。

奥地利拥有众多湖泊,其中最大的是与联邦德国、瑞士共享的博登湖以及与匈牙利共享的奈齐特尔湖。除此之外,上奥地利州还有阿特尔湖、特劳恩湖和沃尔夫岗湖等湖泊,它们都是奥地利的著名风景区。

博登湖 博登湖位于奥地利西北部、瑞士东北部和联邦德国西南部之间,全长66公里,最宽处达14公里,总面积达541平方公里。这个湖泊的水质清澈,冬季很少结冰,沿岸的三个国家之间可以通过航运进行交流和通行。这个地区的气候宜人,因此博登湖也成为一个受欢迎的疗养胜地。

奈齐特尔湖 奈齐特尔湖在奥地利的东部,牙利的西北部,面积 356平方公里,是中欧最大的内流湖,平均深不到1米,最深处不到2米。湖周围长满了芦苇,周边景色宜人,是野生动物的栖息地,2001年被列入联合国教科文组织世界遗产名录。

水利

奥地利是欧洲水电工业最发达的国家之一,拥有超过3000座正在运行的水电站,装机容量达到14.1GW,约占全国总装机容量的56%。其中,河流发电站的装机容量为5.7GW,抽水蓄能电站装机容量为8.4 GW。

兰纳抽水蓄能电站 兰纳抽水蓄能电站是奥地利上奥地利州一座重要的抽水蓄能水电站,位于兰纳湖,靠近多瑙河。该电站利用兰纳河的水资源进行发电,同时也能将多瑙河的水抽入兰纳山谷的蓄水池中进行储存。作为奥地利穆尔维泰尔地区最古老的电站之一,它于1925年建成投入使用。兰纳抽水蓄能电站的特点是在低电力需求时,将水从多瑙河抽入高海拔的蓄水池中,待高峰期间需求增加时,再将水释放,通过涡轮机发电。

科尔恩布雷因大坝 科尔恩布雷因大坝是奥地利卡林西亚州豪特陶恩山脉内的一座拱形大坝。它于1971年至1979年间修建,高达200米(660英尺),是奥地利最高的大坝。大坝的水库是一个三级抽水蓄能电站系统中的主要储水设施,该系统由九座大坝、四座水电站以及一系列管道和压力管道组成。

齐勒格伦德尔大坝 齐勒格伦德尔大坝是位于奥地利蒂罗尔州的一座拱形大坝,横跨齐勒河,距离迈尔霍芬东部16公里。该大坝主要用于发电,支持360兆瓦的抽水蓄能电站。该大坝在1981年开始建造,并于1986年完工,是奥地利第二高的大坝。

自然资源 森林资源

奥地利是一个拥有丰富森林资源的国家,其森林总面积达到390万公顷,相当于该国土地面积的47%。奥地利的森林主要由针叶林构成,大部分是云杉和松树。除了这些针叶树种,奥地利的森林还包括山毛榉、橡树、枫树等其他树种。这些森林主要分布在奥地利的东部,其中施蒂里亚州、下奥地利州和上奥地利州是最大的森林地区。奥地利出口的木材占全世界木材出口量的5%以上,丰富的森林资源不仅在经济上发挥着重要作用,还对环境和生态系统起到重要的保护和调节作用。

矿产资源

奥地利以丰富的矿产资源而闻名,是世界上最大的菱镁矿生产国之一,克恩顿州是菱镁矿的主要生产地。奥地利的煤矿大多都是褐煤,储量约为6000万吨,主要分布在西提里亚和上奥地利地区;石油储量约为6000万吨,分布在维也纳东北地区;天然气储量约为600亿立方米,已探明120亿立方米。此外,奥地利还拥有种类繁多的矿藏,还包括铁矿和铁矿,以及少量的钨、锦、石膏、低品位石墨、白云石、滑石、高岭土、石英和盐。

耕地资源

奥地利的耕地面积占土地总面积的16.31%,分布在多瑙河及其支流的谷底当中。主要农作物包括甜菜、水果和谷物等。其中甜菜是奥地利重要的农作物之一,年产量超过350万吨,主要用于制糖。

风力资源

奥地利是一个高山之国,具有丰富的风力资源。2008年,奥地利以995兆瓦的额定装机容量位列世界第17大风力发电国,仅次于爱尔兰,领先于希腊。

自然灾害 洪水

1991年,萨尔察赫河、因河和恩斯河决堤,发生了20世纪50年代以来最严重的洪水。在六天的时间里,洪水造成六人死亡,约6000公顷的农田损毁,超过50%的动物种群在受灾地区灭绝。

1999年五旬节前后发生了百年一遇的大洪水灾害,主要影响巴伐利亚州、福拉尔贝格州和蒂罗尔州。洪水是由于与阿尔卑斯山通常的春季融化同时发生的强降雨引起的。洪水对多个地区造成重大破坏,包括阿默尔河和伊萨尔河的大部分地区被淹没,伊勒河大坝坍塌,福拉尔贝格州的博登湖被淹。

2005年欧洲洪水影响了罗马尼亚、瑞士、奥地利和德国,以及中欧和东欧的其他几个国家。这场灾难造成62人死亡,许多地区被洪水淹没的道路被切断,还发生了不同程度的山体滑坡灾害。

2023年8月,奥地利地区因暴雨发生特大洪水和山体滑坡,约有4000个家庭处于停电状态。在克恩顿地区,多个村庄的道路受到了干扰。

雪崩

1950年至1951年冬季的三个月被称为恐怖之冬,瑞士、奥地利和意大利的阿尔卑斯山地区发生了一系列前所未有数量的雪崩。这些雪崩达到了649次,造成了超过265人的死亡,并对住宅和其他人造建筑物造成了严重的破坏。奥地利遭受的破坏和人员伤亡最为严重,有135人死亡,许多村庄被毁,数千平方公里的森林遭到破坏。

1954年,奥地利在福拉尔贝格州发生了布隆斯雪崩事件,是最严重的雪崩事件之一。1月11日开始,持续两天的雪崩导致125人丧生,其中57人在布隆斯村遇难。在短短9小时内,布隆斯经历了两次巨大的雪崩,第二次雪崩埋葬了试图救援第一次雪崩受困人员的救援人员。雪崩给布隆斯村带来了严重破坏,摧毁了三分之一的住房基础设施,夺去了三分之一的居民生命。

1999年2月23日,位于奥地利的高山村庄加尔图尔发生雪崩灾害,这次雪崩有50米高,速度达到290公里/小时,覆盖了汽车、摧毁了建筑物,并埋葬了57人。当救援队员赶到时,已经有31人遇难,被认为是40年来阿尔卑斯山最严重的雪崩事件。

2009年5月2日,奥地利索尔登发生了斯哈尔科格尔雪崩。灾难发生在海拔3,500米的斯哈尔科格尔山脉,这里是欧洲最大的滑雪胜地之一。六人在奥地利西部阿尔卑斯山徒步旅行时,因雪崩被困在 2.5 米深的积雪下而丧生,其中五名捷克人和一名斯洛伐克人。

2016年2月6日,奥地利瓦滕贝格发生了一起雪崩事故。这次灾难发生在盖尔山脉海拔2800米的地方,造成了5人死亡。两个来自捷克的滑雪团队遭遇了雪崩,其中包括两名导游。雪崩造成了5名滑雪者丧生,还有两人受伤,其他团队成员幸免于难。

行政区划 政区

奥地利是一个联邦共和国,由9个联邦州组成,欧盟委员会将各联邦州称为“省”。联邦州细分为地区和法定城市,地区被细分为市、镇,法定城市拥有额外授予区和市的权限。维也纳既是一个市——奥地利的首都,又是一个联邦州。

奥地利的9个联邦州联邦州

州首府

面积(平方公里)

平均人口(2022年)

布尔根兰州

艾森斯塔特

3962

30.0万

克恩顿州

维尔特湖畔克拉根福

9538

56.7万

下奥地利州

圣珀尔滕

19186

171.1万

上奥地利州

林茨

11980

151.6万

萨尔茨堡

萨尔茨堡

7156

56.6万

施蒂利亚州

格拉茨

16401

126.0万

蒂罗尔州

因斯布鲁克

12640

76.8万

福拉尔贝格州

布雷根茨

2601

40.4万

维也纳

415

196.1万

主要城市 维也纳

维也纳(英语:Vienna,德语:Wien)是奥地利的首都和最大的城市,同时也是奥地利九个联邦州之一。维也纳位于阿尔卑斯山北麓、多瑙河的右岸,面积为415平方公里。截至2022年,人口数约196.1万,是奥地利的政治、经济、文化中心。

维亚纳因丰富的音乐历史文化被称为“音乐之都”,诞生了许多著名音乐家,如贝多芬、莫扎特和约翰·施特劳斯等。维也纳爱乐乐团和维也纳歌剧院等世界级的音乐机构吸引了大量的艺术爱好者。 此外,维也纳还拥有许多著名的建筑物,如圣斯蒂芬大教堂、霍夫堡皇宫和美泉宫等。2001年维也纳市中心古城区被认定为联合国世界遗产,2017年7月它被移至濒危世界遗产的名录中。

格拉茨

格拉茨(英语:Graz)是施蒂利亚州的首府,也是仅次于维也纳的第二大城市。格拉茨位于东阿尔卑斯山脉中段、穆尔河畔,面积为127.58平方公里,绿化面积占68%。截至2022年,人口数约33.6万,是斯洛文尼亚人的宗教文化中心。

格拉茨地处中欧、意大利和巴尔干国家之间的文化边界,被誉为欧洲文化之都。它的“老城区”拥有1000多座建筑不同风格的建筑,是中欧保存最完好的市中心之一,被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录(1999年)和设计之都名录(2011年)。

林茨

林茨(英语:Linz)是上奥地利州的首府,奥地利的第三大城市,位于奥地利东北部、多瑙河右岸。截至2022年,人口数约为21万。林茨拥有奥地利最大的河港,也是多瑙河重要的码头;在陆路上处于东西南北的交叉点,是奥地利的水陆交通枢纽。此外,林茨还是奥地利的工业中心,黑色金属冶炼、化工、机械等诸多产业较为发达。

萨尔茨堡

萨尔茨堡(英语:Salzburg)是萨尔茨堡州的首府,奥地利的第四大城市,位于阿尔卑斯山山麓。据2022年统计,人口数约为15.7万。这座城市的旧城区以古老的巴洛克式建筑而闻名,是欧洲现存最大的中世纪城堡群之一,1996年被联合国教科文组织列入世界遗产名录。同时,萨尔茨堡也是音乐大师莫扎特(1756-1791)的故乡,也是世界知名的文化艺术之乡。

因斯布鲁克

因斯布鲁克(英语:Innsbruck)是蒂罗尔州的首府,奥地利第五大城市。它位于因河盆地中,被高山峻岭所包围,是国际知名的滑雪圣地,于1964年和1976年举办了冬季奥运会。因斯布鲁克的地理位置十分重要,处于意大利、瑞士和德国的交叉路口,也是慕尼黑铁路的必经之路。

政治 政体 奥地利实行三权分立的政治制度,立法权、行政权和司法权相互独立,互相制衡。政体实行联邦制和议会民主制下的总理负责制。奥地利总统是国家元首,由公民直接选举产生,任期六年。总理是政府首脑,由议会选举产生。议会分为两院,即国民议会和联邦议会。国民议会由183名议员组成,由公民直接选举产生,任期五年。联邦议会由代表九个州的议员组成,任期六年。奥地利政治体系中还包括州级和地方级政府。

宪法 奥地利宪法是奥地利共和国联邦一级所有宪法的主体,于1920年11月10日生效,1925年和1929年通过两项附则。1934年执政的基督教社会党(奥地利法西斯主义)用一部新的基本法取代并废除了宪法。1945年奥地利共和国成立,宣布1920年的宪法和两项附则继续有效。

宪法规定奥地利是联邦制共和国,国家政体采用立法、行政、司法三权分立制度,总统是国家元首,总理为政府首脑。

议会 奥地利实行两院制,由国民议会(下议院)和联邦议会组成(上议院)组成。国民议会是负责制定法律的机构,同时负责主持新政府的就职仪式,并具有通过不信任表决罢免联邦政府及其成员的权力。联邦议会代表各个州的利益,有权否决国民议会通过的法律提案,但如果国民议会坚持原案,联邦议会就不能再提出异议。

国民议会共有183个席位,根据比例代表制产生,任期为5年。2019年9月29日,奥地利国民议会提前举行选举,各政党所获得的席位分布如下:人民党获得71席,社民党获得40席,自由党获得30席,绿党获得26席,新奥地利党获得15席,还有1个席位由无党派人士获得。议长的任期为5年,目前的议长是沃尔夫冈·索博特卡(Wolfgang Sobotka,人民党)。

联邦议会共有61个席位,由不同州按照人口比例选派,议长由各州轮流担任,任期为半年。联邦议会只对改变各州或联邦议会本身权利的提案有绝对否决权。在2023年下半年,联邦议会的议长将由克劳蒂亚·阿尔帕(Claudia Arpa,社民党)担任。

奥地利的国民议会和联邦议会一起组成了联邦大会,其主要职责是履行礼仪性的功能,例如接受总统的宣誓就职仪式。但在特殊情况下,联邦大会能够发挥至关重要的作用。例如,它可以决定是否对外宣战或对总统进行弹劾。

国家领导人 总统

奥地利总统是国家元首,行使国家最高权力,通过普选产生,任期为6年。尽管奥地利宪法赋予总统一定程度上类似于总统制国家国家元首的权力,但实际上奥地利是一个议会制政府管理的国家。总统在奥地利更多地是一个礼仪性职务,是超越党派的国家象征。

奥地利现任总统是亚历山大·范德贝伦(Alexander Van der Bellen),他于1944年1月出生。1994年开始担任国民议会议员,随后在1997年成为绿党主席和议会党团主席。他在2016年12月4日以独立候选人的身份当选为联邦总统,并于2017年1月26日就职。在2022年的选举中,范德贝伦成功连任联邦总统。

总理

奥地利总理是政府首脑,根据大选结果由总统任命,任期为6年。现任总理是卡尔·内哈默(Karl Nehammer),他出生于1972年10月并毕业于克雷姆斯多瑙大学,获得政治传播学硕士学位。他曾在奥地利联邦军服役,担任过步兵军官和信息官。退伍后,他从事沟通培训工作,并长期活跃于人民党的联邦和地方机构。从2018年到2020年,他担任人民党秘书长,而自2020年1月起,他担任奥地利内政部长。在2021年12月6日,内哈默正式上任奥地利总理的职位。

联邦政府 联邦政府是奥地利的最高行政机关,负责统筹和执行国家事务。联邦政府由总理、副总理和各个部长组成,实行部长会议合议制同各部部长分工负责相结合的领导体制,总理出任主席。联邦政府的任期与国民议会的任期相同,确保政治机构的连续性。

联邦政府拥有以下职权:根据宪法和法律,制定国内和国际政策,颁布行政规章和措施,发布决策和命令,并负责具体实施;决定和公布国民议会和总统选举的日期;向国民议会提出议案;负责具体管理国家的内政、外交、财政、经济、军事、公安等行政事务。

2020年1月7日人民党和绿党组成联合政府。

奥地利联合政府成员部门

部长

所属党派

总理

卡尔·内哈默

人民党

副总理

维尔纳·科格勒

绿党

财政部

马格努斯·布鲁纳

人民党

内政部

格哈德·卡纳

人民党

国防部

克劳迪娅·坦纳

人民党

司法部

阿尔玛·扎迪奇

绿党

总理府欧盟和宪法部

卡罗琳娜·埃特施塔德勒

人民党

劳动和经济部

马丁·科赫

人民党

教育和科研部

马丁·波拉舍克

人民党

农业、地区和水利部

诺伯特·托奇尼克

人民党

欧洲和国际事务部

亚历山大·沙伦贝格

人民党

总理府妇女、家庭、移民融入和媒体部

苏珊娜·拉布

人民党

气候保护、环境、能源、交通、创新和技术部

莱奥诺蕾·格韦斯勒

绿党

艺术、文化、公务员和体育部

维尔纳·科格勒(兼任)

绿党

社会福利、卫生、护理和消费者保护部

约翰纳斯·劳赫

绿党

司法机构 最高法院

最高法院是最高级别的法律机构,负责审理民事和刑事案件。它的主要职责是对下属民事和刑事法院的工作进行监督和指导,可以修改或取消下属法院作出的刑事和民事判决。现任院长是伊丽莎白·洛夫雷克(Elisabeth Lovrek,女)。

宪法法院

宪法法院的主要职责是审核法律、监督国家机构的活动是否符合宪法的基本原则,尤其是有关地方和联邦政府之间纠纷的案件,并维护宪法的权威。现任院长是克里斯托弗·格拉本瓦特尔(Christoph Grabenwarter)。

行政法院

行政法院的主要职责是监督各级行政机构的执行和遵守国家法律,审理涉及官方机构及其工作人员的行政纠纷案件。现任院长是鲁道夫·蒂内尔(Rudolf Thienel)。

政党 在2017年10月15日举行的奥地利议会选举中,奥地利人民党取得国民议会183个议席中的62席,上届选举第一大党奥地利社会民主党则取得52席居次位,奥地利自由党取得51席,新奥地利和自由论坛(NEOS)名列第四,有10个席位,而上届取得24个席位的绿党以3.8%的支持率未能跨越4%的门槛,没有得到席位。

奥地利人民党 (Österreichische Volkspartei):奥地利人民党是一家执政党,它的前身是1887年成立的基督教社会党,于1945年改为现名。现任主席为卡尔·内哈默 (Karl Nehammer)。

绿党 (Die Grünen):绿党是一家执政党,它的前身是绿色和平组织,成立于1986年。现任主席为维尔纳·科格勒 (Werner Kogler)。

奥地利自由党 (Freiheitliche Partei Österreichs):奥地利自由党是一家在野党,成立于1955年,前身是独立者联盟。它曾于1983年至1986年与社会党组成联合政府。2000年2月与人民党联合组成联合政府,但在2005年发生内部分裂后失去执政地位。现任主席为赫伯特·基克尔 (Herbert Kickl)。

奥地利社会民主党 (Sozialdemokratische Partei Österreichs):奥地利社会民主党是一家在野党,成立于1889年。它曾在1919年至1920年执政,但在1934年被取缔。1945年改名为社会党,1991年改为现名。现任主席为安德里亚斯·巴布勒 (Andreas Babler)。

新奥地利党 (NEOS, Das Neue Österreich):新奥地利党是一家在野党,由奥地利企业家马蒂亚斯·施特洛尔茨于2012年创建。现任主席为贝亚特·迈因-赖辛格 (Beate Meinl-Reisinger,女)。

国际关系 外交政策 奥地利的外交政策基于和平中立的原则,并以欧盟为基础,支持欧盟的共同外交和防务政策。奥地利致力于推动欧盟的深化和扩大,并在重大国际问题上与欧盟协调一致。奥地利还支持跨大西洋经济合作关系,重视联合国的作用,并积极参与防止核扩散、大规模杀伤性武器、反恐等国际合作。他们还加强与周边邻国,特别是中东欧国家的关系,并着眼于与大国的关系,力求在国际事务中发挥独特的作用。

与美国的关系 奥地利高度重视与美国的关系,认为双方拥有广泛的共同利益。奥地利视奥美关系为维护世界和平最重要的双边关系之一,改善和加强奥美关系符合欧盟和美国的利益。美国是奥地利在欧盟以外最重要的贸易伙伴之一。在气候变化、防止核扩散等重要领域,奥地利与美国有共同立场。双方还在人文和科技交流等领域开展了许多合作项目。

2014年是奥地利与美国建交175周年,奥地利副总理、财政部长以及联邦议会等高级官员分别访问了美国。维护犹太人在奥地利的权益是奥美关系中重要的议题之一。2014年4月30日,奥地利总统费舍尔与访问奥地利的以色列总统佩雷斯一同前往维也纳市中心的犹太广场,向奥地利犹太人大屠杀受害者纪念碑敬献花篮并发表演讲。2019年3月,时任奥地利总理库尔茨也访问了美国,进一步加强了奥美关系。

与德国的关系 由于地理、历史和文化等因素的影响,奥地利与德国之间的关系非常密切。大约有18万奥地利人居住在德国,同时也有6.5万德国人居住在奥地利,这进一步加深了两国间的联系。对德国的关系一直是奥地利外交政策的核心之一。两国的高层接触频繁,各个领域的人员交流密切。2011年12月,奥地利总理法伊曼访问德国,进一步加强了双方的合作关系。2012年9月,德国总理默克尔访问奥地利,推动了两国之间更深入的合作。2014年,德国外长访问奥地利,就中东局势和伊朗问题等议题寻求共同立场。2016年4月,奥地利外长库尔茨访问德国,就难民危机问题进行了交流和讨论。

德国是奥地利最重要的经济伙伴,2018年奥地利向德国出口总额达到约453亿欧元,直接投资总额近290亿欧元,德国对奥地利的直接投资总额约为520亿欧元。此外,德国也是奥地利作为旅游目的地的重要市场。2018年,超过1400万德国客人首次来到奥地利,过夜住宿人数超过5600万。

与匈牙利的关系 奥地利和匈牙利在地理上处于邻国关系,在文化和历史上也有许多共同之处。两国于1921年建立外交关系以来,双方的经济联系非常紧密。奥地利是匈牙利最大的投资者之一,据统计,2018年奥地利对匈牙利的进出口额分别为42亿欧元和51亿欧元。此外,奥地利和匈牙利还积极推动跨境基础设施建设,其中重要的一项合作是中欧铁路网建设项目,该项目旨在加强中欧国家之间的交通联系。

奥地利和匈牙利在区域安全合作方面密切合作。作为欧洲联盟成员国,两国都致力于维护欧洲的和平与稳定。他们共同参与欧洲安全事务,并在边境安全、恐怖主义打击、移民管理等领域进行合作。此外,奥地利和匈牙利还在联合国维和行动等国际事务中保持密切合作。

与捷克的关系 奥地利和捷克在历史上有着密切的联系,尤其是在哈布斯堡王朝统治期间。两国曾经是奥匈帝国的一部分,直到第一次世界大战后解体,这段历史为两国之间的经济、文化和政治交流奠定了基础。奥地利对捷克的出口以年均5.5%的速度增长,从1995年的16.6亿美元增加到2021年的66.9亿美元。2021年,捷克向奥地利出口102亿美元。捷克对奥地利的主要出口产品是汽车(8.43亿美元)、原木(4.64亿美元)和计算机(3.5亿美元)。在政治层面上,两国保持着密切联系。两国之间进行高层互访,就共同关心的问题进行磋商和合作。他们也在欧盟内协调立场,共同推动欧洲事务。

与中国的关系 政治关系

中国同奥地利于1971年5月28日建立外交关系,50多年来两国关系总体保持平稳发展。双方高层互访频繁,政治对话和合作不断加强。2021年是中奥建交50周年,领导人互致贺电,并进行多次高级别接触。2023年,中央外办主任王毅与奥外长沙伦贝格会面,进一步加强双方的沟通与合作。

经济贸易关系

2022年,中奥双边贸易额达到了133.6亿美元,中国的出口额为51.2亿美元,进口额为82.4亿美元。截至2023年4月,中国已经批准了1535个奥地利在华投资项目,实际利用奥资金额达到29亿美元。在2023年1至4月,新增批准了12个项目,实际利用奥资金额为0.2亿美元,同比增长了68.4%。截至2023年3月,中国对奥地利累计的全行业直接投资总额为8.1亿美元。

文化关系

中国和奥地利之间多次进行文化交流活动,两国艺术团频繁互访。2018年,奥地利总统访华期间,双方签署了为期三年的文化交流计划。同年,奥地利艺术家参与了丝绸之路国际艺术节和上海国际影视节的活动,而中国则在奥地利举办了一场展示“一带一路”建设成果的图片展,进一步促进了两国之间的文化交流。

国际组织 奥地利于1995年加入欧盟并于1999年加入欧元区。他们在2008年在外交方面取得了重要成果。在第63届联合国大会上,奥地利成功当选为2009-2010年联合国安理会非常任理事国,实现了他们在国际事务中承担更多责任的愿望。奥地利还推动欧盟加快接纳西巴尔干国家,并进一步加强与该地区国家的传统联系。他们积极参与科索沃、格鲁吉亚等地区和国际热点问题,并成为率先承认科索沃独立的国家,并积极参与欧盟在南高加索地区的观察员行动。2014年,奥地利在乌克兰危机和伊朗核谈判等重大国际问题上发挥了积极的协调作用。

军事 军事力量 奥地利武装部队(德语:Bundesheer,即联邦军)是奥地利共和国的联合军事力量。军队由16,000名现役军人和125,600名预备役军人组成。军事预算占国家GDP(包括养老金)的1.0%,即33.17亿欧元(2023 年,不含养老金)。

联邦军的主要部门是联合部队(Streitkräfteführungskommando、SKFüKdo),其中包括陆军(Landstreitkräfte)、空军(Luftstreitkräfte)、国际任务部队(Internationale Einsätze)和特种部队(Spezialeinsatzkräfte),旁边是联合任务支援司令部(Kommando) Einsatzunterstützung;KdoEU)和联合指挥支持中心(Führungsunterstützungszentrum;FüUZ)。由于奥地利是一个内陆国家,所以并没有成立海军部队。

根据1955年颁布的《国防法》,总统担任武装力量的最高统帅。国家安全委员会则是联邦政府在外交、安全和国防事务上的总咨询机构。该委员会由联邦总理、副总理、外交、国防、内政、司法部长以及议会各党派代表等成员组成,联邦总理担任主席,而联邦军总参谋长则作为列席成员参与会议。国防部则是最高军事指挥机构,在平时由联邦政府授权的国防部长负责指挥联邦军的行动。总参谋长则作为国防部长的最高军事顾问,代表国防部长指挥奥地利境内外的军事行动。此外,奥地利还设立了联合作战司令部,负责统一指挥地面和空中部队的战略级行动。

军事活动 奥地利的军队实行义务兵役制,所有年满十八岁且身体健康的男性都必须服六个月的义务兵役,然后履行八年的预备役义务。年满十六周岁的男性和女性都有资格参加志愿服务。长期以来,奥地利一直奉行中立政策,但自1995年加入欧盟后,积极参与欧盟共同防务建设。此外,自1996年起,奥地利多次参与联合国的维和行动。2017年1月,奥地利宣布在保持中立的基础上加入欧盟的“永久结构性防务合作”倡议。

人口 人口数量 截至2023年7月1日,奥地利总人口数为9,129,652人,其中男性占总人口数的49.3%,女性占50.7%。

2022年奥地利的生育率约为每名妇女生育1.56个孩子,远低于2.1的人口更替率,平均年龄为44.5岁,人口老龄化程度排世界第14位。

族群

在全国人口中,奥地利民族占80.8%,德国人占2.6%,波尼黑人占1.9%,土耳其人占1.8%,塞尔维亚人占1.6%,罗马尼亚人占1.3%,其它少数民族包括布尔根兰克罗地亚人、斯洛文尼亚人、匈牙利人、捷克人、斯洛伐克人、罗马共占10%。

移民

截至2022年,奥地利统计局官方估计显示,73.6%的居民,即654.9万居民没有移民背景,26.4%的居民,即235.2万居民至少有一个父母有移民背景。有超过62万名外国出生移民的后裔居住在奥地利,其中绝大多数已入籍。其中,土耳其人是奥地利最大的单一移民群体,其次是塞尔维亚人。

奥地利常见外国居民群体(2023年)国籍

人口数

所占百分比

德国

225,012

13.0%

罗马尼亚

147,490

8.5%

塞尔维亚

121,916

7.0%

土耳其

119,706

6.9%

克罗地亚

101,803

5.9%

匈牙利

99,679

5.8%

波斯尼亚和黑塞哥维那

98,461

5.7%

叙利亚

82,169

4.8%

乌克兰

79,615

4.6%

波兰

67,168

3.9%

斯洛伐克

48,477

2.8%

阿富汗

47,373

2.7%

保加利亚

38,469

2.2%

意大利

37,718

2.2%

俄罗斯

35,586

2.1%

其他国籍

379,178

21.9%

语言 奥地利的官方语言是奥地利标准德语,88.6% 的人口以德语或方言为母语,其中包括 2.5% 居住在奥地利的德国出生公民。其次是土耳其语 (2.28%)、塞尔维亚语 (2.21%)、克罗地亚语(1.63%)、英语 (0.73%)、匈牙利语 (0.51%)、波斯尼亚语 (0.43%)、波兰语 (0.35%)、阿尔巴尼亚语 (0.35%)、斯洛文尼亚语 (0.31%)、捷克语 (0.22%)、阿拉伯语 (0.22) %) 和罗马尼亚语 (0.21%)。

宗教信仰 奥地利的宗教主要以天主教为主。根据奥地利统计局的2021年全国调查,在全国人口中约有55.2%的人信仰天主教。东正教徒占4.9%,另外还有约3.9%的人信仰其他基督教派别或不隶属于特定的教派。此外,约有8.3%的奥地利人信仰伊斯兰教,5.3%的人信仰其他宗教(如佛教、印度教、犹太教等),还有22.4%的人宣称自己没有宗教信仰或不归属于基督教。

经济 综述 奥地利由于其高度工业化经济和发达的社会市场经济,2022年人均GDP为49160欧元美元。奥地利的经济与其它欧盟国家联系紧密,特别是与德国。加入欧盟使奥地利直接进入统一的欧盟市场,由此带来了更多的外资,至少有67%的进口来自其他欧盟成员国。

2022年奥地利主要经济数据国内生产总值

4469亿欧元

人均国内生产总值

49160欧元

国内生产总值增长率

+4.6%

货币名称

欧元(Euro)

国家收入

2219亿欧元

政府开支

2378亿欧元

公共赤字

-158亿欧元

通货膨胀率

8.6%

失业率

4.8%

从上世纪七十年代以来,奥地利的国民经济经历了变革。在1960年,农业和林业占据了国内生产总值(GVA)的11%,而生产业约占47%,服务业约占42%。在过去的二十年里,第一产业和第二产业的比重逐渐减少,服务业的比重不断增加,奥地利的服务业以每年平均3.2%的速度以现价增长。截至2022年,奥地利经济结构与欧盟其他国家相类似,其中第一产业和第二产业约占国内生产总值的25%,而第三产业约占73%。

第一产业 农业

奥地利的农业主要以私营小农场为生产单位,平均耕地面积较广,已基本实现产业化经营。2022年全国耕地面积约为132万公顷,得益于农业机械化程度的提高,在谷物、奶制品、肉制品等方面实现了自给自足。主要农作物有马铃薯、甜菜、小麦、玉米、油菜籽等。此外,奥地利还是世界主要葡萄酒生产国之一,共有十六个葡萄种植区,总面积达5.7万公顷,年产量为250万吨,位于世界各国葡萄酒种植面积第18位。

奥地利被认为是“欧洲第一有机农业国家”,早在1927年,奥地利就注册了世界上第一个有机农场。同时,奥地利也是世界上第一个制定有机农业国家法规的国家,比欧盟制定第一个法规早十年。20世纪90年代开始,奥政府大力支持发展有机农业。1991年,有机农业生产农户为1970家,1992年激增为6000家,1998年达到20316家。目前,奥地利近10%的农产品都通过了有机认证,超过16%的奥地利农民和近20%的农田都按照有机农业的高环境标准进行管理,在欧盟国家中所占比率最高。

2022年,全国共生产谷物约517万吨,油籽和豆类约47.3万吨,农业产业产值为105亿欧元,同比增长22.7%。

林业

奥地利具有丰富的森林资源,2016至2018年森林总面积为389万公顷,约占国土面积的46.4%,木材蓄积量为11.35亿立方米。奥地利森林资源总量的80.5%属私人所有,约有17万森林私人农场主各自经营着小于200公顷的森林,总经营面积达奥地利森林总面积的将近一半。另外三分之一的森林面积属规模较大的林业企业,奥地利联邦林业公司拥有将近15%的林业面积。

2022年奥地利林业经济总产值为17亿欧元(包括林业服务业及相关产业),同比上升26.3%。奥地利木材工业属外向型产业,木材行业出口配额为70%。出口产品主要是实木板材、门窗、家具、层压木材等。其中,向欧盟成员国的出口额为6.124亿欧元,占出口总额的76%。

第二产业 奥地利是一个工业发达的国家,国有企业控制了95%的基础工业和85%以上的动力工业,其产值及职工人数均占其总数的70%。2022年,奥地利工业产值为1168亿欧元,同比增长10.2%。

机械工业

机械工业包括金属加工、机械和设备制造等行业,奥地利有约8600家企业从事这些行业,其产值占据了奥地利工业总产值的四分之一。每年奥地利在机械和金属制品行业投资约14亿欧元用于研发。机械制造业主要生产工业机械的成套设备,如水轮发电机、多钻头采煤机、铁路筑路机、木材加工机和钻探设备等,约有78%的产品出口至世界各地。

化工业

奥地利化学工业原料丰富,如木材、石油、天然气和煤焦油等,有利于化工行业的快速发展,主要化工产品有纤维素,氮肥和石化产品。截至2017年,奥地利共有378家化工企业,雇佣了约1.8万名员工,年营业额约为132亿欧元,占奥地利工业总产值的13%。这些化工企业的产品中,有70%用于出口。其中一些知名企业包括北欧化工、兰精公司以及跨国公司巴斯夫和汉高,它们在奥地利设有地区总部。

能源及环保产业

奥地利将能源环境技术视为研发的重点领域,主要集中在生物质能利用、太阳能利用、未来建筑和可再生原料工业利用等方面。该产业的主要特点是集群化,奥地利共拥有6个主要的生态产业集群,分别是施蒂利亚州的绿色科技谷(Eco World)、上奥州的生态能源产业群(OEC)、环境技术产业群(UC)、下奥州的绿色建筑产业群、布尔根兰州的水业集群(水供应和污水处理)以及蒂罗尔州的能源产业群。其中,Eco World和OEC在国际社会上具有一定的影响力,所属企业约有800多家。

汽车工业

奥地利的汽车工业在机械制造业中扮演着重要角色。该行业约有700家企业,能创造约37万个工作岗位,年营业额约为430亿欧元。每年生产约220万台发动机和传动装置,几乎所有产品都出口销售。其中,宝马发动机厂位于斯太尔市,它是宝马集团最大的发动机厂,几乎有2/3的宝马车和1/4的MINI车的发动机都是在这里生产的。奥地利在电气和电子工业领域也表现出色,以高品质的电子产品如芯片和集成电路而闻名于世。这些产品广泛应用于安全气囊、防抱死制动系统、空中客车和高速列车等领域。奥地利还拥有一些知名企业,如AVL李斯特内燃机及测试设备公司、卢森宝亚消防车和帕尔菲格液压升降载重车辆。奥地利的汽车产业集群主要分布在上奥地利、施泰尔马克州和维也纳,其中上奥地利汽车产业集群拥有215家会员企业。

生物和医疗技术

奥地利拥有悠久的健康产业历史,并在制药、医疗设备、医学实验技术和设备以及生物技术方面取得了显著发展。该国在医疗设备、医院设施、家用康复和辅助设备的研发和生产方面具备强大的实力。奥美德公司(VAMED)是一家向许多国家出口设备和设施的知名企业。近年来,奥地利在生物制药和生物技术领域也取得了快速的发展。许多知名企业和基金,如美国、瑞士等国,已在奥地利成立了多个子公司,对奥地利的生物技术发展起到了主导作用。

第三产业 旅游业

旅游业是奥地利经济的重要组成部分,是服务业中的支柱产业。2019年,旅游业为奥地利经济直接贡献了220亿欧元,相当于GDP的5.6%。2020年,受新冠疫情的影响,国际游客人数为1510万人次,比2019年下降53%,2021年又下降15.7%。2022 年,奥地利迎来了约2620万名国际游客。蒂罗尔州成为奥地利入境游客最多的州,接待游客约 960 万人次。萨尔茨堡和维也纳紧随其后,分别接待了近 500 万和 420 万国际游客。

金融业

奥地利拥有800多家银行,其中包括第一集团银行、奥地利银行和奥合国际银行等大型银行。截至2018年,这些银行的资产总额超过7000亿欧元。此外,中国银行和中国工商银行也在奥地利设立了分支机构。

对外贸易 2022年1月至12月,奥地利的出口总额为1991亿欧元,比去年同期增长了11.7%。其中,出口到欧盟国家的总额为1428亿欧元,占出口总额的71.8%。对外贸易中,机械和运输设备是奥地利的主要出口产品,其次是化学产品和相关产品。此外,奥地利的主要进口伙伴是德国、意大利和瑞士。

社会 教育 综述

奥地利各联邦州和联邦政府承担教育责任。3-6岁的儿童可以在幼儿园或学前班接受教育,学龄儿童享受9年义务教育(从6岁至15岁,一年级到九年级),学费、书费和上学的交通费由国家承担。义务教育的前四年在小学完成,之后孩子可以进入初中或较低级别的学术中学继续学习。学生在经过高中会考或技术考试后,进入普通高等中学或职业学校进行学徒培训。在通过毕业考试或职业资格考试后才能进入高等教育院校,奥地利的高等教育包括公立大学、私立高等教育机构、应用科学大学和师范学院。此外,奥地利还有一些普通学院和职业学院提供成人教育,这些课程一般以夜校的方式进行。

2021年奥地利各类中小学、职业学校5926所,在校生约114万人,大学生有39.1万人。据统计,在20至24岁的年轻人当中,有86.1%的人接受过义务教育,65.5%的人接受过中等教育,25岁以上的常住人口中有21.0%拥有高等教育学历。

维也纳大学 维也纳大学是一所公立大学,由鲁道夫五世于1365年创建。是德语国家中最古老的大学之一,也是欧洲最大的大学之一。有21位诺贝尔奖获得者从这里走出,是许多历史和学术重要性学者的学术家园。该大学隶属于欧洲大学校园、EUA、欧洲研究密集型大学行会和UNICA。大学有55个学士学位课程,110个硕士学位课程,13个博士学位课程。

格拉茨大学 格拉茨大学是一所公立研究型大学,由奥地利大公查理二世于1585年创立,是施蒂利亚州最大、最古老的大学,也是奥地利第二大、第二古老的大学,有6位诺贝尔奖获得者从这里毕业。该大学分为六个学院,最大的两个学院是艺术与人文学院和自然科学学院,在2018年QS世界大学中排名第287位。其他院系是法学院;商业、经济和社会科学学院;环境、区域和教育科学学院;和天主教神学院 。2004年,根据国家立法,医学院从大学中分离出来,成为一所独立的大学——格拉茨医科大学。

因斯布鲁克大学 因斯布鲁克大学成立于1669年,是蒂罗尔州最大的公立综合性大学,也是奥地利第三大大学,共有16个院系。这所大学的许多领域都名列前茅,尤其是物理系和山地研究领域。在2015年商报排名中,该大学的工商管理学院位列德语国家最佳工商管理学院前15名。

媒体 奥地利广播电台(ORF)是最大的电视台和广播电台,同时提供图文电视服务。而在电视媒体领域,奥地利最大的电视台是奥地利电视1台(ORF1)和奥地利电视2台(ORF2),此外还有一些私人电视台如ATV等。在网络媒体方面,一些知名的网站包括股票门户网(Aktien Portal)、今日奥地利(Austria Today)、奥地利时代(Austrian Times)等。报刊媒体方面,奥地利拥有丰富多样的报纸,全国共有259种各类报纸,其中日报27种,周报229种。具有影响力的报纸包括《信使报》《标准报》《新闻报》《皇冠报》和《经济报》等,主要期刊有《侧面》《新闻周刊》《趋势》和《工业》等。

科技 奥地利高度重视科研创新,根据2017年的数据,奥地利在研发方面投入了113亿欧元,占国内生产总值的比重为3.14%,在欧盟成员国中排名第二。根据2018年的《全球创新指数报告》,奥地利在50个最具创新力的国家中排名第21位。奥地利政府鼓励企业进行研发活动,并提供了一系列优惠措施,包括资金支持和税收优惠等。奥地利企业在冶金、汽车、机械、可再生能源和环保等领域具有较强的技术优势。

医疗 奥地利采用全民医疗保险制度,几乎所有人口都可以享受社会医疗保险,覆盖率高达98%以上。只有少数高收入人群,如艺术家和企业家等,不属于社会医疗保险的范围。医疗保险由公共和私人医疗保险组成。公共医疗保险是强制性的,每个居民都需要参加,私人医疗保险是可选的,可以提供额外的医疗服务和福利。国家每年约投入GDP的10%用于医疗保健开支,其中医疗保险公司承担50%,个人承担30%,各级政府承担20%。2022年,全国医保支出508亿欧元,占GDP总额的11.4%。

奥地利医疗保障系统提供全面的医疗服务,包括预防保健、诊断、治疗、药物、住院和手术等。患者可以自由选择医生和医院,不受地区限制。根据世界卫生组织的数据,奥地利医疗保障系统得分为90.8(满分为100分),在全球范围内排名第五。此外,奥地利的平均预期寿命为81.1岁,高于欧洲平均水平。

体育 足球

足球是奥地利最受民众喜爱的运动,由奥地利足球协会ÖFB( Österreichischer Fußball-Bund )负责管理。奥地利曾是欧洲大陆的足球强国之一,他们在1934年世界杯上获得了第四名,在1954年世界杯上获得了第三名,在1978年世界杯上获得了第七名。近年来,奥地利在国际足球舞台上的表现相对较差。自1998年以来,奥地利未能取得参加世界杯的资格。奥地利与瑞士共同主办了2008年欧洲足球锦标赛,这也是奥地利足球历史上的重要赛事之一。

滑雪

滑雪是奥地利另一个受欢迎的运动,约40%的奥地利人参与滑雪运动。国内分布着许多滑雪场和度假村,包括蒂罗尔、萨尔茨堡、施蒂利亚和福拉尔贝格等地。每个滑雪场都有其独特的特点和吸引力,有些适合初学者,有些则适合专业选手。奥地利在高山滑雪、单板滑雪和跳台滑雪等项目上取得了优异的成绩。有许多名将都来自于奥地利,如安娜玛丽·莫泽-普罗尔、赫尔曼·迈尔、托尼·赛勒和马塞尔·赫舍尔等。

冰球

1922年,奥地利成立了第一个冰球联赛,并且自那时以来,冰球在全国范围内越来越受欢迎。目前,奥地利有多支冰球队参加各级别的联赛,其中最高水平的联赛是奥地利冰球甲级联赛(Erste Bank Eishockey Liga)。冰球强队有维也纳资本队(Vienna Capitals)、克拉根福队(EC-KAC)和维也纳AC队(Vienna AC)等。

环保 奥地利是一个注重环境保护的国家,在废物管理、化学品和空气污染控制等方面实行了严格的标准。利用 ARA 系统和废物热回收技术,在环境状况方面取得了积极的成果,致力于保护自然资源、改善空气质量和推动可持续发展。

环境状况

环保措施

治安 奥地利是一个社会稳定,治安良好的国家,在全球最安全国家之列。然而,近年来随着外国移民的增加,刑事案件也有所上升。根据奥地利内政部的统计数据,2018年共发生刑事案件47万起,较去年下降了7.8%。网络诈骗案件却上升了236.2%。入室偷盗案件下降了17.1%,而破案率则提高到了历史最高的52.5%。在旅游景点,小偷扒窃事件偶尔也会发生,因此来奥地利旅游的中国公民应当注意人身和财产安全。

2018年,奥地利未发生任何针对中国企业或公民的恐怖袭击、绑架事件。此外,奥地利的枪支管理按照危害程度分为四个等级。只能发射一次、火力最小的枪支属于最低等级,只要年满18周岁就可以拥有,无需申请执照。

交通 公路 奥地利的公路包括高速公路、快速路、洲际公路和市政道路,全国各类公路总长约13万公里,其中现有的19条高速公路总长约1800公里。全国最长的高速公路是A2 Süd Autobahn,从维也纳经格拉茨到达意大利边境,全长380公里。奥地利的公路网络四通八达,维也纳、林茨、格拉茨和因斯布鲁克等城市周围有特别密集的道路网。在限速方面,城镇内的行驶速度不得超过 50 公里/小时,在开阔的乡村道路上行驶速度不得超过100公里/小时,在高速公路上的行驶速度不得超过 130 公里/小时。

铁路 奥地利的铁路网覆盖全国,2022年铁路总长度为5575公里,客运量2.956亿人次,同比增加35.1%,货运量1.027亿吨。维也纳中心火车站于2014年建成,为旅客提供了方便快捷的东西南北直达线路。此外,欧亚大路桥新线也于2009年开通,使得由中国北方到达奥地利中部只需要短短几周时间,为贸易提供了更便利的选择。维也纳、萨尔茨堡、格拉茨、因斯布鲁克等枢纽火车站有多列火车通往全国各地以及邻国的主要城市。

奥地利铁路主要路线包括东西向的维也纳—林茨—萨尔茨堡(进入德国)、萨尔茨堡—因斯布鲁克—费尔德基希(Feldkirch)—布雷根茨(进入瑞士),萨尔茨堡—比绍夫斯霍芬(Bischofshofen)—赛尔茨谷(Selzthal)—格拉茨(进入斯洛文尼亚);以及南北向的林茨—格拉茨(进入斯洛文尼亚)、维也纳-布鲁克安德莫尔(Bruck an der Mur)—克拉根福—菲拉赫(进入意大利)、布鲁克安德莫尔—格拉茨(进入斯洛文尼亚),因斯布鲁克—博莱纳(Brenner)(进入意大利)。

水运 多瑙河源自德国,流经奥地利境内约350公里,因此奥地利成为多瑙河的重要经营者之一,包括客运和货运。尤其在夏季,多瑙河沿岸的游船旅行已成为奥地利旅游的主要项目之一。2022年,多瑙河的货运量就达到640万吨,集装箱港口的吞吐量为28万标准箱。

空运 奥地利有六个城市设有国际机场,分别是维也纳、格拉茨、因斯布鲁克、克拉根福特、林茨和萨尔茨堡,各个机场都有国际航班飞往奥地利。2022年全国商业航班22.17万班次,航空客运量2648万人次,货运量21048万吨。

维也纳国际机场

维也纳国际机场位于施韦夏特,距离维也纳市中心东南 18 公里,布拉迪斯拉发以西 57 公里。它是维也纳最大的机场,是奥地利航空和欧洲之翼航空的枢纽,也是低成本航空公司 EasyJet Europe、Lauda、Level 和 Wizz Air 的基地。维也纳国际机场能够处理空客 A380 等宽体飞机,拥有密集的欧洲航线网络以及飞往亚洲、北美和非洲的长途航班。最初建于 1938 年,是一个军用机场,二战期间用作亨克尔公司的南方军用飞机设计和生产综合体,或称亨克尔南工厂,1945 年被英国接管,并在英国占领下成为英国皇家空军施韦夏特机场。2012年6月5日,新的奥地利星空联盟航站楼(3 号航站楼,在建设期间称为 Skylink)启用,使机场能够处理每年接待旅客 3000 万人次。

奥地利航空公司

奥地利航空是奥地利最大的航空公司,总部位于维也纳国际机场,隶属于汉莎航空集团。拥有 60 多年的航空经验和覆盖120多个国家和地区的全球航线网络,特别是在中欧和东欧地区拥有密集的航线网络。自1957年成立以来,奥地利航空已运送了超过 3.05 亿名乘客,每天平均约有 220 架次航班安全起飞和抵达目的地。目前机队由9架长途飞机(波音767和777)和56架短途和中程飞机(空客A320系列和巴西航空工业公司 195)组成。

文化 国家标志 国旗

奥地利国旗的当前设计是在1945年5月1日采用的。它由三条横向条纹组成,从上到下依次为红、白、红。红色代表勇敢、博爱和宽广的胸怀,白色代表冷静和诚实。国旗的红色和白色条纹的宽度相等,而整个国旗的比例为2:3。

传说中,在1191年的十字军东征中,莱奥波尔德五世·冯·巴本贝格公爵的白色束腰外衣被血染遍,只有腰带处没有染血。这件染血的外衣随后被用作集结部队的旗帜。在哈布斯堡帝国时期,帝国旗帜围绕着他们王朝的纹章进行组织,直到1918年,这面旗帜在仪式上被用作国家旗帜。自1786年起,红白红旗正式成为奥地利国旗。随着奥地利被纳粹德国吞并,纳粹标志(卐字)在1938年至1945年间强制使用。自1945年第二次世界大战结束以来,奥地利国旗一直保持不变。

国徽

1945年5月1日,奥地利第一共和国国徽被重新采用。锤子、镰刀和鹰头装饰的壁画王冠分别代表农民、工人和资产阶级。断裂的铁链象征着1945年奥地利独立和国家的恢复。

国歌

奥地利现有国歌名为《山川之国,河流之邦》,于1947年通过征集而采用。该国歌的旋律与莫扎特作曲的《自由党人颂歌》有关。当年,奥地利联邦政府呼吁诗人和作家撰写一篇颂词,以向联邦国家和其人民致敬。在提交的1800份提案中,作家Paula von Preradovic的《山川之国,河流之邦》获得了1万先令的奖金。这首歌被称为“人民国歌”,于1947年3月首次在广播中播放。

艺术 音乐

奥地利的音乐艺术历史悠久,在吸纳了来自各种不同国家的音乐元素后,发展成具有鲜明民族特色的音乐形式。在这个过程中,奥地利音乐吸纳了斯拉夫和民间音乐的精华,使其具有生动、活泼和优美旋律的特点。在18世纪,维也纳成为了欧洲古典音乐的中心,而19世纪又成为舞蹈音乐的一个重要发源地。

古典音乐 18世纪时,奥地利的维也纳成为了欧洲古典音乐的中心,维也纳音乐学派的兴起对古典音乐产生了深远的影响。约瑟夫·海顿创作了一百多部交响曲和七十首弦乐四重奏和歌剧,被誉为“奥地利古典交响乐和弦乐四重奏之父”。音乐大师贝多芬在青年时代前往奥地利学习和创作音乐,并在奥地利达到了他艺术生涯的巅峰。施特劳斯父子以他们的华尔兹舞曲而闻名,特别是小施特劳斯被人们誉为“华尔兹之王”。

维也纳新年音乐会每年元旦举行,这个音乐会在包括中国在内的许多国家进行转播,深受世界各地观众的喜爱。此外,萨尔茨堡国际艺术节是奥地利最具国际声誉的大型文化活动之一,吸引了来自世界各地的艺术家和观众的关注。

维也纳爱乐乐团是世界知名交响乐团之一,成立于1842年,以演绎古典音乐而闻名。维也纳国家歌剧院是世界著名歌剧院之一,也是奥地利音乐的象征。该剧院建于1869年,承载了许多经典歌剧的首演,如《费加罗的婚礼》和《唐·乔望尼》等。维也纳国立歌剧院以其高质量的演出和声誉享誉全球。

民间音乐 奥地利民歌拥有浓厚的乡村风格,19世纪时,音乐家们开始对这些民歌进行改编和演绎,形成了奥地利的民间音乐。在宁静的大山谷中,牧人们用歌声表达他们的情感,这种回声在山谷中的传播可以听到。他们彼此传递情意,形成了奥地利特有的阿尔卑斯山区的特色。此外,奥地利的歌曲中还有许多来自斯洛文尼亚地区的马夫、农民唱的牧歌等。农夫歌曲往往表达快乐和乐观的情感,而马夫歌曲则具有浓厚的宗教色彩。

歌剧

奥地利歌剧音乐的特点是戏剧情节剧和戏剧表现力的结合,它融合了歌唱、音乐、诗歌、舞蹈、奢华的服装和技术效果,创造出最华丽的音乐表演形式之一。当它们刚开始时,这些故事通常取材于古典神话,着眼于神话英雄或神与统治者之间的相似之处。但现在,激情和强烈的人类情感也成为常见的主题,剧本以战争、复仇和禁忌之爱的故事为基础。

奥地利歌剧的历史可以追溯到17世纪,流行于奥地利皇室和贵族之间。18世纪时,奥地利成为了欧洲歌剧的重要中心之一。莫扎特是奥地利最著名的歌剧作曲家,也是最早向奥地利人民介绍当时新兴的艺术形式的人之一。这位大师一生创作了 22 部歌剧,他的作品旨在以其他歌剧作曲家无法做到的方式将观众与欢乐、痛苦、爱、恨和冷漠联系起来。即使是《唐璜》和《女人心》等经典作品在当今的现代世界中仍然具有重要意义。1767年,莫扎特的一部早期作品在萨尔茨堡大主教宫成功首演。就在莫扎特英年早逝的前两个月,《魔笛》(一部以善与恶为主题的的作品)在维也纳维登弗雷豪斯剧院首演,获得了巨大成功。

19世纪是奥地利歌剧的黄金时期,在音乐家约翰·施特劳斯二世的鼓励下,维也纳出现了一种新的、更轻松的歌剧,称为轻歌剧。轻歌剧的故事情节更加轻松、幽默,使这一类型摆脱了早期作品深沉、黑暗、严肃的本质。

文学 骑士文学

骑士文学产生于10世纪中叶,是一种歌颂骑士精神的文学形式。其中代表性的作家有沃尔夫冈·冯·埃辛巴赫和威尔哈尔姆·冯·奥伦斯泰因。骑士文学还有一种形式是叙事骑士宫廷诗,代表作是《尼布龙根之歌》(约1200年),它也被认为是奥地利中世纪文学中最伟大的作品之一。骑士宫廷史诗的另一种形式则借鉴了古日耳曼传说和基督教传说,其中代表作品是瓦尔特·冯·德·福格德所写的《紫花苜蓿谷中的达尼尔》(约1215-1220年)。他还撰写了德语文学中第一部笑话集《教士阿米斯的笑话》,对后来的骑士文学向早期市民文学过渡产生了重要影响。

“青年维也纳”

"青年维也纳"是19世纪末期维也纳一群具有影响力的文学团体,他们与资本主义的发展有直接或间接关系,尽管在学术和艺术观点上存在差异,但他们都对哈布斯堡王朝的崩溃感到不可避免。他们对现实持悲观态度,对现实世界感到厌倦,因此选择了独属于梦幻的世界。他们否定现实是艺术的表现对象,认为只有人类内心世界才是艺术应该表现的对象。他们追求艺术上的纯粹性,认为艺术的真正价值在于形式的完美。

施尼茨勒(奧地利Austrian逻辑主义者和实在主义者)突破了传统的叙事方式,他的小说放弃了讲故事的手法,而采用了内心独白的形式,对20世纪的“现代派”文学产生了深远影响。著名作家霍夫曼斯塔尔(1874-1929年)和"青年维也纳"也有联系,他也是德国"表现派"的成员。他的诗歌音韵优美,剧作对话优雅,情节人物寓意深刻,主题涉及超越时空的生与死、苦与乐的斗争。

建筑艺术 奥地利建筑艺术的特点多种多样,融合了巴洛克、哥特式、文艺复兴和现代主义等风格,展现出丰富的历史和文化遗产。这些建筑注重细节和精致的装饰,常常运用雕刻、壁画和镀金等技术,营造出华丽而富有艺术感的建筑风格。

奥地利的宫殿和教堂是建筑艺术的代表作品。比如维也纳的霍夫堡宫和圣斯蒂芬大教堂,它们以宏伟的规模、精美的建筑细节和壮丽的装饰而闻名。这些建筑物不仅是历史的见证,也是奥地利文化的象征。

美食 奥地利的饮食文化以蛋白质和碳水化合物为主,最受欢迎的肉类是牛肉、猪肉、鸡肉、火鸡和鹅。香肠和腌肉经常作为正餐的一部分,比如卡尼奥兰香肠和德布勒齐纳香肠。此外,奥地利的甜点种类也很多,可搭配果酱与咖啡一起食用,比如称为palatschinken的奥地利风格薄饼和vanillekipferl甜甜圈。奥地利人的早餐一般以轻食为主,午餐和晚餐以肉类为主,用餐时间较长,餐后还会有一小时甜点时间。

奥地利拥有 300 多家啤酒厂,总共生产1000多种不同的啤酒。维也纳最大的啤酒品牌包括Ottakringer、Stiegl、Zipfer和Gösser,最常见的啤酒被称为“Märzen”(发音为“mair-tsen”),这是一种酒精含量为 5%、略带苦味的淡啤酒。每年夏天许多城市都会举办啤酒节,比如Ottakringer啤酒节和维也纳啤酒节。

奥地利生产葡萄酒已有数百年历史,最早发现葡萄酒的历史可以追溯到凯尔特人和罗马人(公元前 700 年)。四个葡萄酒产区中最大的是下奥地利州,占葡萄园总数的 60%。这里也是奥地利顶级白葡萄酒的产地,尤其是格鲁纳维特利纳 (Gruener Veltliner),还有果香浓郁的雷司令 (Riesling) 以及一些更古老的品种,如齐尔凡德勒 (Zierfandler) 或罗特吉普弗勒 (Rotgipfler)。第二大葡萄酒产区位于布尔根兰州,这里为酿造Blaufraenkisch、Zweigelt和St. Laurent等酒体饱满的红葡萄酒以及冰酒或Trockenbeerenauslese等美味甜酒提供了理想的条件。第三大葡萄酒产区位于南部施蒂利亚州,这里拥有约10%的奥地利葡萄园,出产优质的长相思、威尔士雷司令、麝香葡萄和白勃艮第。第四个葡萄酒产区是维也纳,这里生产品种优良的白葡萄。

生活习俗

奥地利人普遍是保守派,性格温和而谨慎,平日里通常会与家人一起吃晚饭,周末用于家庭活动或拜访长辈。他们对自己的房屋感到自豪,并时常保持房屋整洁,只有亲密的朋友和亲戚才会被邀请进入房子。睦邻礼仪也有必须遵守的规则,如保持人行道、人行道、走廊(公寓内)和台阶等公共区域的清洁。

对奥地利人来说,衣着得体是非常重要的,在非正式场合的穿着也秉持着干净和保守的原则,并不会选择太过招摇的服饰。在一些高级活动中有严格的着装要求,比如欣赏音乐会时男子穿礼服或西装,女子穿礼服或民族服装。招待客人一般在家里进行,如果是在餐馆宴请,则菜肴很丰盛,并且非常讲究用餐环境和气氛,如果受邀到奥地利人家里吃饭,请带上一份小礼物,例如巧克力等零食。

在奥地利,快速而有力的握手是传统的问候方式,打招呼时要保持目光接触。一些奥地利男性,尤其是年龄较大的男性,可能会亲吻女性的手,来自其他国家的客人则不可以这么做。一般来说,奥地利人在圣诞节(通常是平安夜)和生日时与家人和亲密朋友交换礼物,礼物会在收到时当面打开,以表示尊重和感谢。送花不能送红色康乃馨、百合花和菊花,一定要送奇数朵,因为除了12以外,奥地利人认为其他偶数都不吉利。

奥地利使用欧陆式餐桌礼仪——吃饭时左手拿叉,右手拿刀。吃完盘子里的所有东西后,将刀叉平行放在盘子上,手柄朝右,表示已经吃完并感到非常满意。在女主人说“mahlzeit”或“Guten Appetit”之前不要开始吃饭,用餐结束时,被宴请的客人向主人举杯表示感谢。

传统节日

国庆日 10月26日是奥地利的国庆日,每年联邦政府都会组织一系列庆祝活动。这些活动包括联邦总统向抵抗侵略的烈士献花,表达对他们的敬意;新兵宣誓就职,加入奥地利武装部队等。为了让公民更好地了解政府机构的工作,联邦总统办公室、联邦总理府以及其他部门和公共机构也会开放参观。此外,公民还可以免费或以折扣价参观博物馆,享受文化和历史教育。

格拉芬内格城堡音乐节 格拉芬内格音乐节是每年八月举办的音乐盛会,吸引了观众们前往这座历史悠久的城堡和周边公园欣赏古典音乐表演。城堡建筑展示了七个世纪的历史,从哥特式到巴洛克再到彼得·迈尔和新哥特式的风格痕迹都可以在其中找到。在漫步于花园中之后,观众们可以在几个世纪的老树下找到一个阴凉之处,享用野餐篮中的美食。随后,音乐会开始在欧洲最大的露天舞台上进行。

萨尔茨堡音乐节 每年夏天举行的萨尔茨堡音乐节是享誉世界的古典音乐盛会,包括歌剧、音乐会和戏剧演出。自1920年首次举办以来,萨尔茨堡音乐节已成为每年的文化亮点之一。除维也纳爱乐乐团外定期驻场演出,水平最高的音乐家和乐团在这个小镇中演奏音乐和戏剧。

维也纳国际电影节 维也纳电影节是奥地利最负盛名的活动之一,每年吸引超过90,000名观众。它诞生于将奥地利打造成文化超级大国的愿望,旨在消除冷战的残酷现实。自1960年首次举办以来,它已成长为德语世界最古老、最受尊敬的电影节之一。因此,每年10月,欧洲电影界的精英们都会聚集在维也纳,庆祝当年最佳的纪录片、短片和电影实验。

维也纳艺术节周 维也纳节是奥地利的终极盛会,每年5月和6月连续五到六个星期,它将整个首都变成了一个文化的海洋。1951年的首届活动是为了在二战后证明奥地利的文化传统。这个创新国际性的活动包括舞蹈、音乐、美术、工作坊、戏剧表演等,已经文化届最令人期待的年度盛会之一。

风景名胜 世界遗产 奥地利的联合国教科文组织世界遗产类别

名称

入选时间

自然遗址

Fertö / Neusiedlersee 文化景观

2001年

文化遗址

美泉宫

1996年

文化遗址

萨尔茨堡历史中心

1996年

文化遗址

哈尔施塔特-达赫施泰因 / 萨尔茨卡默古特文化景观

1997年

文化遗址

塞默林铁路

1998年

文化遗址

格拉茨历史中心和艾根堡城堡

1999年

文化遗址

艾根堡城堡

1999年

文化遗址

瓦豪文化景观

2000年

文化遗址

维也纳历史中心

2001年

文化遗址

阿尔卑斯山周围的史前木桩住宅

2011年

主要景点 美泉宫

美泉宫是欧洲最美丽的巴洛克建筑群之一,自 1569 年以来一直为哈布斯堡王朝所有。费迪南德二世皇帝的妻子埃莱奥诺·冯·冈萨加 (Eleonore von Gonzaga) 于 1642 年在该地点建造了一座游乐宫殿,宫殿和花园建筑群自1696年维也纳围困后开始修建,1743年之后在玛丽亚·特蕾莎 (Maria Theresa) 的领导下进行了彻底的重新设计。如今,由于其历史意义、独特的布局和华丽的陈设,这座宫殿已被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

维也纳国家歌剧院

维也纳国家歌剧院是奥地利维也纳的一座历史悠久的歌剧院。它位于维也纳市中心的环路(Ringstrasse)上,是世界顶级歌剧院之一。它建于1869年,最初名为宫廷歌剧院(Court Opera),以新古典主义为建筑风格,内部装饰精美华丽,是奥地利帝国皇室的官方歌剧院。维也纳国家歌剧院每年上演超过300场歌剧和芭蕾舞演出,座位容量约为2,280个,分为不同等级的座位区域,包括正厅、包厢和楼座。观众可以选择不同价格和视野的座位,以欣赏精彩的演出。

萨尔茨堡要塞

萨尔茨堡要塞(Hohensalzburg Fortress)是位于奥地利萨尔茨堡的一座中世纪城堡。它建于11世纪,并在14世纪进行了扩建,是欧洲最大且保存最完好的城堡之一。要塞内部有多个建筑和景点可供游客参观。其中最著名的是主塔(Festungsglockenturm),游客可以爬上塔顶,欣赏到壮观的萨尔茨堡全景。此外,要塞内还有博物馆、教堂和宫殿等历史建筑,展示了丰富历史和文化遗产。

黄金屋顶酒店

黄金屋顶酒店是因斯布鲁克老城中最著名的景点之一,也是该市的地标性建筑。它建于公元1500年左右,由2657块镀金铜瓦和精美的壁画、浮雕装饰而闻名。这座建筑由国王麦克西米利安一世委托尼古拉斯·图林格设计,壁画由乔尔格·科尔德雷完成。十八块沙岩浮雕展示了晚期哥特式到早期文艺复兴的风格过渡,其中六块原始浮雕在博物馆中完全恢复并近距离展示,吸引着成千上万的游客。