简介

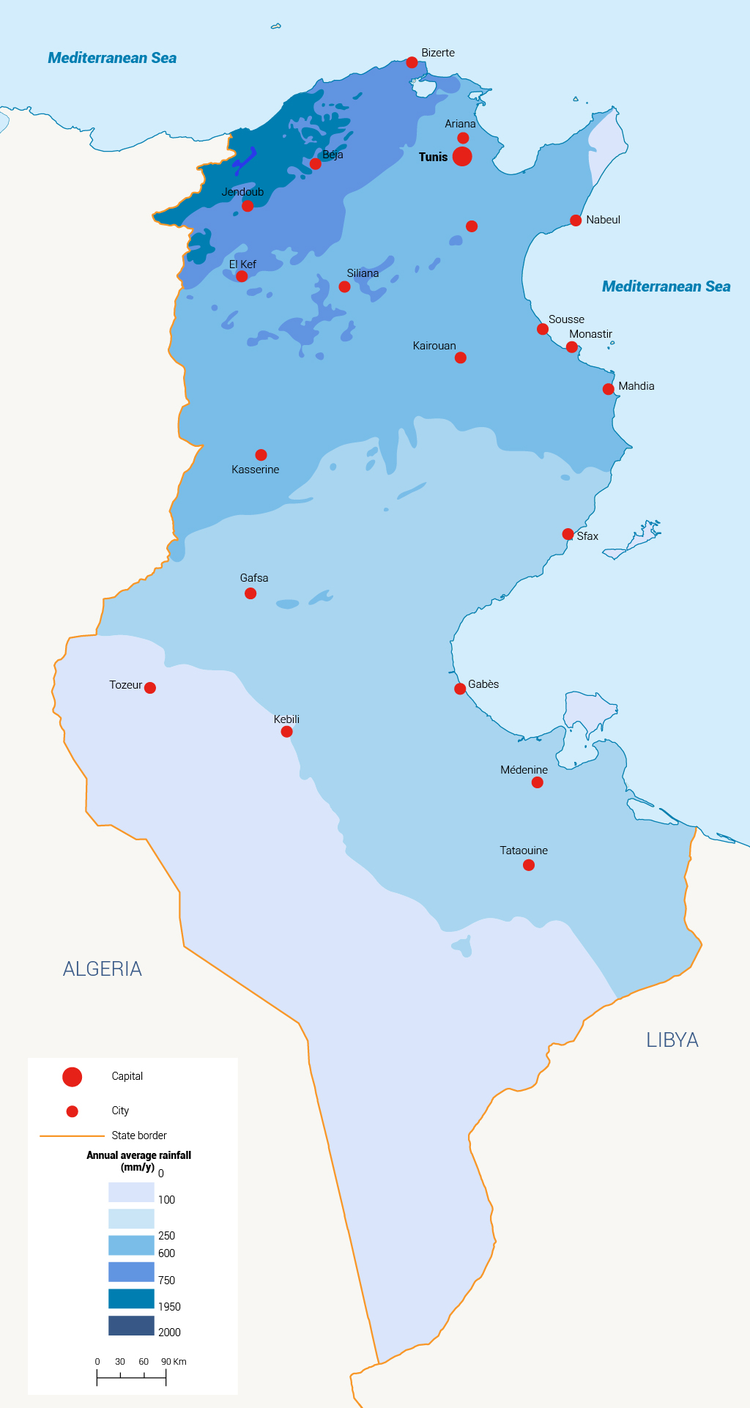

突尼斯地处非洲北端的狭长地带上,地势整体呈西北向东南倾斜趋势,最高峰为位于西北山区的舍阿奈比峰,海拔达1544.117米,最低点为中部的Chott el Gharsa盐湖,海拔低于海平面17米,撒哈拉沙漠位于突尼斯南部,约占全国总面积的40%。突尼斯拥有三种气候特征,北部地中海沿岸属地中海气候,冬季温和多雨,夏季炎热干燥,年降水量在400~1000毫升之间。东部沿海地区属干旱草原气候,昼夜温差大,年降水量约200~400毫升。南部属炎热干燥的热带沙漠气候,年降水量不足100毫升。

突尼斯最早的历史可追溯到公元前约10000至6000年前的卡普萨文明时期。公元前5000年前柏柏尔人在突尼斯的沿海平原处定居。在公元前12世纪,腓尼基人来到突尼斯开始发展贸易并建立了迦太基帝国。随后,突尼斯又经历了罗马人、汪达尔人、拜占庭人、阿拉伯人、奥斯曼人的统治时期。1881年,突尼斯沦为法国的保护国,丧失自主权。二战后,轴心国战败,突尼斯开始民族解放运动。1956年3月20日,突尼斯正式脱离法国的控制成为独立国。1957年,突尼斯共和国成立,布尔吉巴被选举为国家总统。1975年经议会批准,布尔吉巴成为终身总统。1987年11月7日,总理本·阿里发动不流血政变,废黜布尔吉巴,长期任总统。2011年,突尼斯爆发革命,本·阿里被推下政台。2019年10月23日,凯斯·赛义德当选突尼斯总统。

突尼斯属于发展中国家,经济处于世界中等水平,2022年GDP为266.6亿美元,居世界第89名。突尼斯是世界上第五大磷酸盐出口国、第七大橄榄出口国、第十大椰枣产品出口国。2021年,突尼斯游客总数达到200万人次,绝对值排名世界第42位。国内的陆海空交通网络几乎覆盖全国,且政府正积极推进数字化交通建设。突尼斯传统美食为蒸粗麦粉和哈里萨辣酱,每年庆祝斋节和开斋节等传统节日。截止2023年,突尼斯共有9处世界遗产,分别为迦太基遗址、埃尔杰姆露天剧场、突尼斯麦地那、伊奇库尔国家公园、凯尔库安的布匿镇及其墓地、凯鲁万、苏塞麦地那、杜加古城遗址、杰尔巴岛。

突尼斯奉行中立、睦邻、不结盟的外交政策,通过全方位外交为经济建设提供助力并致力于提升本国国际地位。1995年3月29日突尼斯加入世界贸易组织(WTO)。1995年7月突尼斯与欧盟缔结《联合协议》,2008年,突尼斯与欧盟的自由贸易区正式生效。2022年2月3日,突尼斯被选为非洲联盟(AU)和平与安全理事会成员,任期为2022年至2024年。

名称

突尼斯,官方名为突尼斯共和国,曾用名为阿非利加(Ifrīqiyyah)。突尼斯以首都突尼斯城(Tunis)而闻名。关于该国名称的起源,有学者认为突尼斯城以古迦太基的一位女神塔尼特(拉丁语:Tanit / Tanut)命名,亦有学者认为Tunis是突尼斯城的法语音译,突尼斯一词在阿拉伯语中发音为tûnus、tûnas或tûnis,其中û听起来像法语中的“ ou ”,且最后一个发音tûnis是形容城市最常用的发音,该词与柏柏尔词根中的ⵜⵏⵙ同样具有“在…..过夜”的含义,推测突尼斯这个名字有“露营”、“夜营”或“停止”的意思。在古罗马统治时期,突尼斯是一个行省,名为“阿非利加”,是非洲(Africa)名称的起源,afri是迦太基附近闪米特人常见的名字,这一名字来源于腓尼基语中的afar。古罗马采用由afar一词演变出来的Africa用来称呼迦太基人的土地,这一名称一直被沿用至今。

历史沿革

卡普萨文明时期(公元前10000~前6000)

卡普萨文明(Capsian Culture)是起源于非洲中石器时代,以马格里布(Maghrib)为中心形成的文明形态。“卡普萨”是由Jacques de Morgan和Louis CapitanI于1909年根据加夫萨(Gafsa)附近的El Mekta史前遗址命名的。该文明主要分为两个阶段:第一阶段为典型卡普萨文明时期(公元前9500年至8000年左右),该文明的特征为背刀和月牙形刮削器等大型工具的出现;第二阶段为进阶卡普萨文明时期(公元前8000年至6000年左右),该阶段的特征为几何状细小石器的出现,如:石片加工的切削器、砍刀、投掷武器、锥子和针等。据考证,卡普萨文明时期的人类一般露天居住于山洞口、水坑附近,日常以羚羊、鸟类、爬行动物等各种生物为食。在卡普萨遗址处发现了赭石被作为着色工具用在尸体遗骸上,鸵鸟蛋被用来制作珠子和容器,以及贝壳被用来制作项链等遗迹。

柏柏尔文明时期(公元前5000~前1200年)

公元前约5000年,农耕方法从新月沃地地区传入尼罗河谷,并于公元前约4000年传播到非洲北部的马格里布地区,此时的柏柏尔(Berber)部落正居住在突尼斯中部潮湿的沿海平原处。关于柏柏尔人的起源,目前学界中有三种观点:卡普萨文化继承说、民族融合起源说和外来说。柏柏尔人的社会组织是父系社会,在领袖带领下组成部落联盟,长老委员会负责管理村庄事务,有游牧和农耕两种生产方式。柏柏尔人早期的宗教信仰是多神信仰,崇拜万物的灵性,在埋葬死者时会将尸体弯曲放在居住地外面的尸匣里面,柏柏尔人还能在鸵鸟蛋、岩石上绘画,并制作几何形的项链和耳环等。柏柏尔人的语言是与闪语同源的利比亚语,属于亚非语系(Afro-Asiatic)的一种。柏柏尔人的定居点一般建在坚固的山顶上,或者以穴居的形式挖入地下,以此来防御入侵者。

迦太基帝国时期(公元前12世纪~前146年)

公元前12世纪,腓尼基人(Phoenician)从黎巴嫩、叙利亚沿岸来到突尼斯的比塞大、尤蒂卡等海岸,建立了早期的迦太基(Carthage)城邦,腓尼基人为柏柏尔人带来了宗教、法律、政府管理等概念。随后,迦太基逐渐成为地中海区域的商业枢纽,通过转销非洲内陆的奴隶、象牙、金砂,西亚的纺织品,大不列颠的锡,西班牙的金、银、铅,东亚的陶器、青铜等得到快速发展,并开始雇佣柏柏尔人为佃农,农奴。公元前9世纪初,腓尼基人建立了迦太基王国,其统治范围扩大到整个突尼斯地区。公元前7世纪开始,迦太基成为西地中海最强盛的奴隶制国家。迦太基不仅有繁荣的商业和贸易,其造船业、农业和手工业在当时也处于地中海地区的领先水平。迦太基人崇拜巴尔(Baal)和塔尼特(Tanit)等中东众神,巴尔代表“主”的头衔,通常寓意风暴和生育之神,塔尼特的标志是一个简单的女性形象,手臂伸展,穿着长裙,迦太基的创始人还建立了陀斐特(Tophet),猜测为一种儿童祭祀活动。

自公元前6世纪,迦太基便开始与罗马争夺地中海霸权地位,先后发起三次“布匿战争”。第一次布匿战争(公元前264~前241年)因争夺西西里岛而起,在这场战争中,罗马人海军舰队打败了迦太基雇佣军,迦太基不仅要割让西西里岛及其他岛屿,还需向罗马提供赔款。第二次布匿战争(公元前218~前202年)因与罗马争夺西班牙而起,迦太基人在汉尼拔·巴卡(Hannibal Barca)的领导下成功包围了罗马城,但因人数不济,最终向罗马提出媾和,迦太基丧失所有海外领地和军事实力,并需在50年内向罗马提供巨额赔款,至此,罗马成为西地中海的霸主。第三次布匿战争(公元前149~前146年)因迦太基未经罗马允许,私自向努米底亚人(Numidia)宣战引起。努米底亚王国是突尼斯本土的柏柏尔人马西尼萨(Masinissa)建成,马西尼萨不甘屈于迦太基的统治一直不断的进行反抗,在第三次布匿战争中马西尼萨与罗马人结盟,共同摧毁了迦太基。罗马人征服迦太基后,将其更名为阿非利加(Africa),并将其纳入一个行省。

罗马统治时期(公元前146年~439年)

罗马人在突尼斯的统治持续了约600年,在此期间,突尼斯的建筑、城市、宗教、语言和教育各方面开始罗马化。具体表现为,大量罗马移民与突尼斯当地人居住在一起,突尼斯开始建造罗马式建筑和城市格局,马赛克装饰和希腊式剧场活动盛行,另外,罗马当局强制规定阿非利加地区使用拉丁语,大力推进教育发展,鼓励居民崇拜皇帝等。突尼斯的经济和农业贸易也在蓬勃发展,土地高度集中,种植园主拥有大量农田和奴隶,出口豆类、水果、橄榄、纺织品、大理石、葡萄酒、木材、牲畜、非洲红泥、羊毛、马赛克和陶瓷等制造品。

4世纪至5世纪中叶,罗马帝国进入晚期,突尼斯地区的奴隶和柏柏尔人频繁向罗马帝国发起反抗,由柏柏尔人基督徒多纳图斯·马格努斯(Donatus Magnus)创立的多纳图斯派(Donatism)迎合了当时人们不满的情绪,成为柏柏尔人起义的宗教信仰,加速了罗马帝国统治秩序的崩溃。

汪达尔和拜占庭统治时期(439年~648年)

439年,汪达尔人(Vandals)趁罗马帝国在北非统治虚弱之时占领了突尼斯。汪达尔人是日耳曼民族的一支,属欧罗巴人种,汪达尔人在迁徙过程中征服了部分西欧和北非地区,在汪达尔王国最兴盛的时候,没有在突尼斯建立起完善的政治制度,而是继续沿用罗马统治时期的制度的同时又大量破坏罗马的文化和艺术,汪达尔人统治时期的北非地区基本处于停滞状态。

533年,东罗马拜占庭帝国(Byzantine Empire)进入迦太基,开始对迦太基进行改造,首先将迦太基的名字改为迦太基查士丁尼亚,然后重建行政组织,平定柏柏尔人的起义,没收汪达尔人的财产和土地,推行天主教等。随后,在公元6世纪末,拜占庭皇帝在迦太基设立了北非迦太基总督区,一种军政合一的行政管理方式,总督拥有最高仲裁权,这一制度激化了拜占庭统治者与当地柏柏尔人的矛盾,柏柏尔人不断爆发起义,7世纪东罗马拜占庭帝国开始走向衰落。

阿拉伯人统治时期(648年~1574年)

阿拉伯人属于闪族人,来自阿拉伯半岛,民族语言为阿拉伯语,信奉伊斯兰教。公元648年,阿拉伯舰队击溃了拜占庭海军,开始进军突尼斯。公元670年,倭马亚王朝不断向外扩张,阿拉伯人奥克巴·本·纳菲厄(Uqba ibn Nafi)在凯鲁万(突尼斯)建立防地,用武力镇压征服地的暴乱,俘虏并惩罚了大批柏柏尔人,并修建凯鲁万大清真寺,试图通过传播伊斯兰教和修建城池来阻止当地民众叛乱。纳菲厄的残酷侵略引起柏柏尔人和拜占庭帝国的不满,于是两族开始联手反抗阿拉伯帝国,北非地区陷入混战。最终,阿拉伯人哈桑(Hassan ibn al-Nu'man)的军队成功收复迦太基,并将政治、军事和宗教重心转移到凯鲁万,推动伊斯兰教本土化,让民众学习《古兰经》,从思想对民众加以控制,用宗教达成文化认同,从而巩固阿拉伯人的统治地位。

从8世纪中叶到11世纪中叶,在阿拉伯人统治北非的时期,边境的游牧部落不断袭击阿拉伯帝国,同时伊斯兰教教派之间的斗争也逐渐激烈,北非穆斯林宣布独立于阿拉伯世界的哈里发。公元950年,伊斯兰教什叶派分支 —— 伊斯梅尔派,攻占了突尼斯北部和阿尔及利亚大部分地区,建立法蒂玛王朝,1099年,法蒂玛王朝在巴勒斯坦被十字军打败。

法蒂玛王朝失势后,信奉逊尼派的齐里人开始对突尼斯进行统治,1148年,来自西西里岛的诺曼人推翻了齐里王朝。

1228年,柏柏尔人艾布·扎卡里亚·叶海亚(Abu Zakariya Yahya)在突尼斯建立了哈夫斯王朝,“哈夫斯”是柏柏尔人的部落名,突尼斯在哈夫斯王朝的统治下,成为了地中海区域重要的商业据点,在与威尼斯商人的合作中获取了大量财富,国力得到提升,凯鲁万和突尼斯城成为伊斯兰文化中心,至16世纪,哈夫斯王朝日益衰落。

奥斯曼帝国统治时期(1574年~1705年)

奥斯曼人在历史上被称为突厥人,起源于北方草原和沙漠地区,属于游牧民族,在传教士的影响下信奉伊斯兰教。16世纪是奥斯曼帝国与西班牙哈布斯王朝争夺霸权的时期,1574年,西纳恩·帕夏(Sinan Pacha)率军占领突尼斯,突尼斯成为奥斯曼帝国的行省。

在奥斯曼帝国统治初期,突尼斯行省的总督帕夏由帝国统治者苏丹任命,有3年任期,其手下有一支招募来的近卫军部队。由于突尼斯与伊斯坦布尔较远,拥有较大的自主权,当地帕夏并不听从奥斯曼帝国的指挥。1631年起,贝伊一职由穆拉吉德家族(Muradid)世袭,他们统治了突尼斯接近100年,由于贝伊出身军人,不善于治理国家,突尼斯当时的局面较为混乱,当局统治者不仅不遏制附近的海盗,甚至打着“圣战”的旗号,公开从事海盗活动。这个时期,以英、法为首的西欧国家正发展资本主义,扩张海上贸易,他们与突尼斯的海盗有长期冲突。突尼斯此时面临着严峻的国内外挑战。

18世纪初,突尼斯建立了侯赛因王朝,创建者为侯赛因·本·阿里(Hussein bin Ali),是一名出生于克里特岛的奥斯曼帝国骑兵军官。在侯赛因的统治下,突尼斯成为一个中央集权的封建国家,并得到了奥斯曼帝国的承认。在王朝初期,突尼斯的经济和贸易快速发展。1729年,侯赛因王朝爆发全国性叛乱,突尼斯陷入政权更迭。1830年,法国占领阿尔及利亚,并与突尼斯签订条约:禁止海盗活动条约、结束政府商业垄断行为、对外开放突尼斯市场。法国在北非的行为威胁到了奥斯曼帝国,于是第二年,奥斯曼派遣土耳其舰队入驻突尼斯。1837年,法国开始侵犯突尼斯,后在英国的协调下同意退兵。

1839年,奥斯曼帝国颁布《花厅御诏》(Edict of Gülhane)提出一系列改革措施,随后艾哈迈德·穆塔·贝伊(Ahmed Muhtar Bey)也尝试对突尼斯的政府机构及经济进行现代化改革,然而改革却使突尼斯陷入政治混乱,经济困难的境地。

法国统治时期(1881年~1956年)

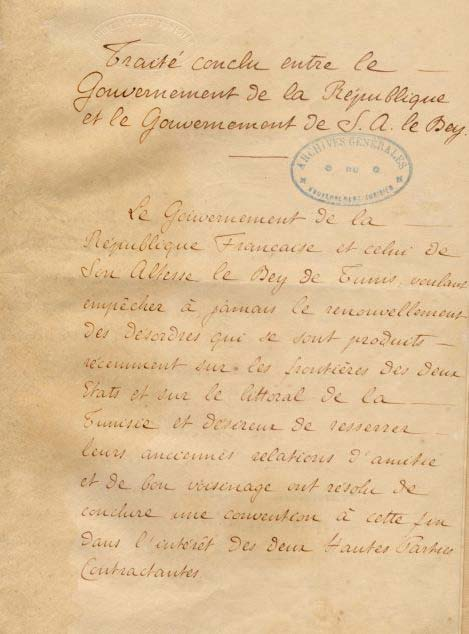

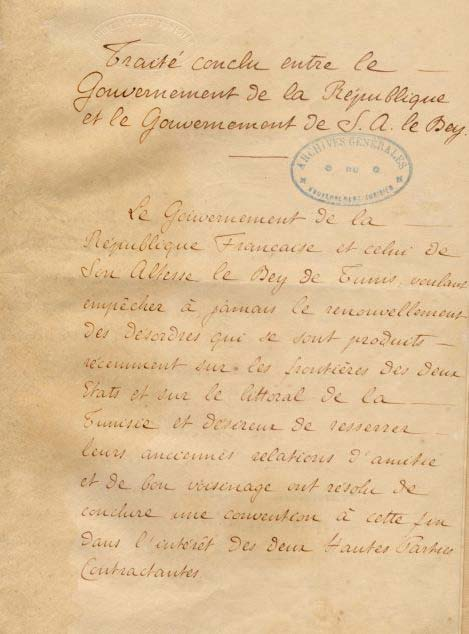

19世纪末,西方殖民扩张达到高潮,英国、法国、意大利为得到突尼斯展开了激烈竞争。1878年柏林会议中,德国同意法国将突尼斯纳入势力范围。1881年,法军进攻突尼斯,同年5月12日,法军向突尼斯贝伊提出建立保护制要求,并限定5小时内回复,萨迪克·贝伊(Sadok Bey)迫于压力签字,史称《巴尔杜条约》(Treaty of Bardo),随后,突尼斯便正式沦为法国“保护”下的殖民地,丧失一切政治和经济自主权。

突尼斯作为法国的“保护”国,可以保留原先的王朝、军队和行政机构,法国总督掌握实权,贝伊成为法国殖民当局的傀儡,逐渐形成了由总督和贝伊组成的双轨统治方式。为了振兴突尼斯的经济,殖民政府进行了金融改革,首先以4%的年利率向法国政府借入1420万法郎用于稳定经济,加强对烟草,盐的税收管理,限制宫廷费用,裁减军队。在土地方面,殖民政府制定的土地法使大量突尼斯人丧失土地所有权,不仅沦为佃农还要背负起全国4/5的税收负担;在农业方面,政府开始推广法国犁并修建桥梁、公路、水利等基础设施,创设农业局,试验场,葡萄种植者协会,大力发展橄榄种植,阿尔法草加工业等;在工业方面,殖民政府在突尼斯修建铁路,港口,磷酸盐矿场,以及各种现代加工厂,使突尼斯的出口稳步增长,突尼斯成为法国过剩劳动力和资本输出的场所。在文化方面,殖民政府推进突尼斯教育改革和归化、宗教改宗,具体表现为,殖民政府支持突尼斯学生去法国接受高等教育,简化突尼斯人申请法国国籍的流程,向突尼斯民众渗透天主教的影响等。

在法国殖民期间,突尼斯政府被迫担负起巨额外债,广大民众陷入饥饿与贫穷之中。法国殖民者在突尼斯攫取利益的行为引起当地民众的不满,起义者自发组成起义军、知识分子联合组成共和党开始与法国政府对抗。

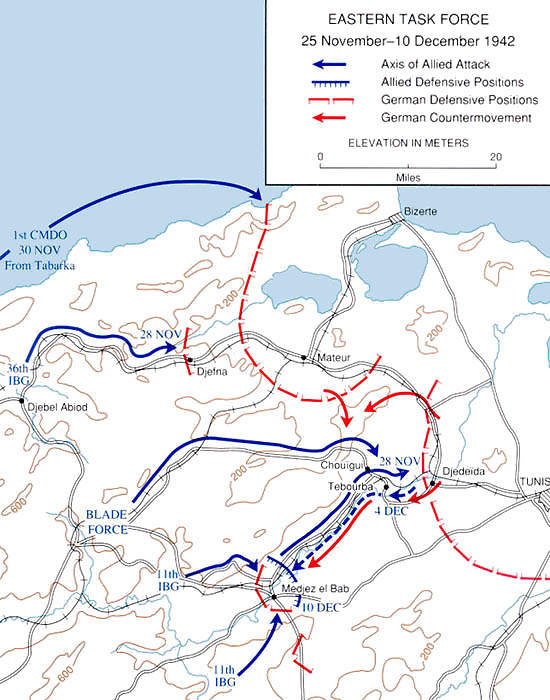

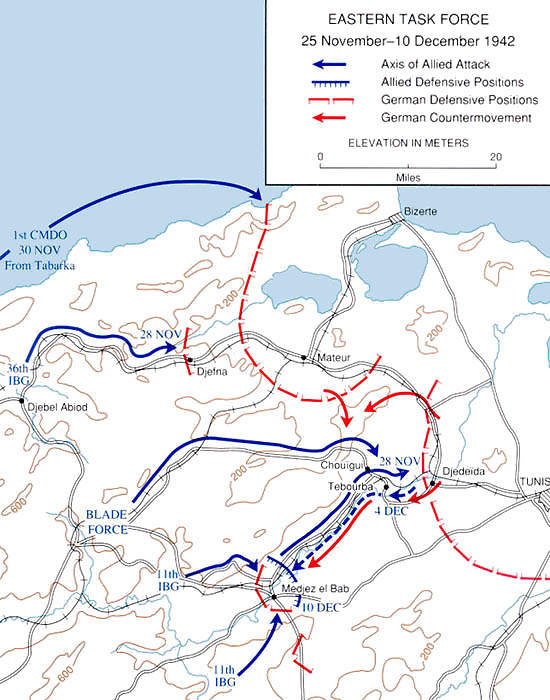

第二次世界大战期间,突尼斯由法国维希政府统治,维希政府在殖民地上颁布反犹太主义法规,开始屠杀犹太人。1942年11月至1943年5月,突尼斯被德国占领,成为轴心国与盟军战斗的场地,爆发了突尼斯战役。1943年5月13日轴心国投降,突尼斯重回法国控制。

突尼斯民族解放运动时期(1943~1956)

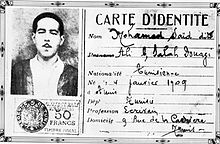

突尼斯的新宪政党是由哈比布·布尔吉巴(Habib Bourguba)创建,这是一个由国内新兴民族资产阶级知识分子领导,联合了广大工人、农民、牧民等人民群众新政党,因与旧政党就法籍穆斯林墓葬问题上意见相左,而脱离出来。该党主张废除保护制度,实现民族独立,认可法籍穆斯林。1937年,新政党党员达10万人,奉行布尔吉巴的渐进主义。

1946年8月,新宪政党发表《独立宣言》,宣布了突尼斯人民拥有不可侵犯的独立权利,号召人民团结起来反抗保护制度,并开始选举立宪议会和政府。1950年,布尔吉巴向法国提出七点纲领,主张在保护国条约范围内,实行有阶段性引导突尼斯走向内政自治的改革,这一要求遭到法国拒绝。

1950年12月,突尼斯爆发全国罢工。1951年11月,布尔吉巴向意大利求援,意大利因不想破坏北约同盟,选择保持中立。同年12月,突尼斯再次爆发群众起义,法国政府使用武力镇压,并抓捕各民族主义党派领导人和工会领袖。布尔吉巴等众多突尼斯政党领导人和政府官员被捕入狱。1952年开始,突尼斯人民反迫害的政治罢工与抗议活动此起彼伏,突尼斯陷入爆炸与混乱之中。

1954年法国开始与突尼斯谈判,1955年,两国签订了关于内政自治的《法突协议》,协议中保留了法国在突尼斯的治外法权,维护住法国人的权利,归还突尼斯政府有限制的内政。1956年,布尔吉巴再次与法国谈判,并签订《法突联合议定书》,议定书中法国承认了突尼斯正式独立,废止全部过去签订的不平等条约,从此突尼斯不再是法国的“保护”国。

突尼斯共和国时期

布尔吉巴执政时期(1957年7月25日-1987年11月7日)

1956年3月20日,突尼斯脱离法国独立,每年的3月20日被定为突尼斯独立日。一年后,突尼斯宣布成立共和国,哈比布·布尔吉巴担任第一任总统。突尼斯在被法国殖民主义统治、掠夺后,此刻正面临着严重的经济危机和政治困难。1956年至1960年,当地物价上升了10%,工资却没有得到调整,并且超过30%以上的人处于失业状态,农业生产大幅下降,外债数量庞大。

面对突尼斯现状,布尔吉巴首先确定了“社会主义”建设方针,将新宪政党改名为“社会主义宪政党”,将个人、集体、国家整合为一体,走社会主义发展道路。随后,1959年11月,布尔吉巴在苏联建设的影响下,推出“萨拉赫经济计划”,为突尼斯制定了十年(1962~1972)发展规划,在该计划的引导下,突尼斯的工业得到快速发展,但囿于突尼斯当时客观环境的限制,农民对强迫实施的集体化农业不满,农业生产大幅下降,同时不少国有企业经营不善出现亏损,于是政府在1970年宣布暂停“萨拉赫计划”,提出“有限制的自由经济”经济政策。

在“有限制的自由经济”下,政府一方面鼓励兴建机械化农场,推进农产品加工业,在资金,土地,税收方面提供优惠,并且在技术,物资,资金和销售方面提供帮助,另一方面,政府又规定了农产品收购的最低价格,保障农民的利益,这一政策使突尼斯的农业得到恢复。随后,政府又推出“有限制的自由开放”政策,国有经济和私人经济共同发展,还吸引到了大量外资,为突尼斯提供大量就业岗位。

1976年,布尔吉巴成为突尼斯的终身总统。1979年下半年,布尔吉巴总统提出恢复“多元化”政治,开始对突尼斯的政治制度进行改革。为了加强民主政治,1981年4月,布尔吉巴在党代表大会上宣布突尼斯开始多党共治。在布尔吉巴执政后期,总统年事已高,依旧行使总统的职能,开始频繁改组内阁,打压其他党派,影响政府正常工作,与此同时,伊斯兰反对派正在展开伊斯兰倾向运动(Mouvement de la Tendance Islamique 简称MTI)引起了社会骚乱。

本·阿里执政时期(1987年11月7日-2011年1月)

1987年11月7日,在一场不流血的政变中,总理宰因·阿比丁·本·阿里(Zine EI Abidine Ben Ali)继任总统。11月7日也成为本·阿里继任周年纪念日,被定为国定假日。

本·阿里执政时期被突尼斯人民称为“变革时期”,主要标志以全面的社会改革促进全面的现代化发展,政治由单一集权化走向多元民主化,经济由国家计划走向自由开放,政府允许国内的各个合法党派自由竞争参选,恢复伊斯兰教的地位,真正意义上推进党内外民主,践行“法制、民主、开放”的思想。1988年7月27日国家议会通过宪法修正案,取消终身总统,规定国家元首的任期为5年,只能连任两届,当总统空缺时,议长代行总统职权,并成立法律委员会。本·阿里担任总统期间,突尼斯奉行促进和平解决冲突的温和外交政策,改善与阿拉伯穆斯林世界的关系并采取多项促进国家间团结、交流与合作的倡议,在突尼斯民族团结基金的成功经验基础上发起设立联合国世界团结基金,以此消除贫困、促进社会发展。

1989年、1999年、2004年、2009年,本·阿里均以90%以上的选票继续连任突尼斯总统。从2010年12月开始,由于大规模失业、通胀和本·阿里的个人腐败问题,突尼斯民众开始进行反抗,一场为期28天的密集公民抵抗运动由此展开,被称为“突尼斯革命”或“茉莉花革命”,这场革命最终将本·阿里于2011年1月推下政台。

突尼斯革命

突尼斯革命(Tunisian Revolution),也被称为茉莉花革命或尊严革命,这是一场密集的公民抵抗运动,其爆发原因是高失业率、食品通胀、腐败、缺乏言论自由和其他政治自由缺失以及恶劣的生活条件等。这场革命在突尼斯持续了28天,最终将本·阿里驱逐出突尼斯。突尼斯革命引领了阿拉伯之春(Arab Spring),激起了阿拉伯世界一系列国家的反政府抗议、起义和武装叛乱运动。

本·阿里离职后,突尼斯宣布进入紧急状态,进入政治过渡期。总理穆罕默德·加努希(Mohamed Ghannouchi)组建临时政府来维持国家选举和提供法律保障,该政府在1个月内因遭到大量反抗后宣布解散。随后总理贝吉·凯德·埃塞卜西(Beji Caid Essebsi)再次组建临时政府应对国内外事务。复兴运动政党 (Ennahda Movement)开始成为最大政党,2011年12月12日,蒙塞夫·马祖基(Moncef Marzouki)当选总统。2014年12月,贝吉·凯德·埃塞卜西在总统选举中获胜,成为突尼斯首位民选总统,突尼斯结束政治过渡进程。2015年,突尼斯全国对话四方(Tunisian National Dialogue Quartet)因其在突尼斯建立和平、多元化政治秩序方面所做的贡献而荣获2015年诺贝尔和平奖。

凯斯·赛义德执政时期(2019年10月23日~至今)

2019年10月23日,凯斯·赛义德(Kais Saied)宣誓就任突尼斯新总统。2021年7月,赛义德总统罢免总理,暂停议会工作。2021年9月29日,凯斯·赛义德任命纳吉拉·布登(Najla Bouden)为新总理,并责成她组建内阁。2022年2月3日,突尼斯被选为非洲联盟 (AU) 和平与安全理事会成员,任期为2022年至2024年。2022年2月,突尼斯政府和国际货币基金组织举行初步谈判,希望为遭受衰退、公共债务、通货膨胀和失业困扰的突尼斯经济提供数十亿美元的救助。2022年7月25日,突尼斯举行修宪公投,将政体由半总统半议会制改为总统制。同年9月,赛义德颁布关于修订2014年选举法的第55号总统令,规定立法选举参选由政党名单制改为个人制。2023年4月,突尼斯政府关闭了复兴运动党总部,并逮捕了其领导人拉希德·加努希(Rached Ghannouchi)。2023年8月,总统任命哈迈德·哈沙尼(Ahmed Hachani)为新任总理。2023 年10月,赛义德拒绝欧盟提供的1.27亿欧元援助,因该协议与七月份的协议不一致。

地理环境

位置境域

突尼斯位于非洲大陆北端。处于北纬31°15′ ~ 37°20′、东经7°35′ ~ 11°40′之间,时区为UTC+1。突尼斯北部和东部濒邻地中海,与意大利的西西里岛隔突尼斯海峡相望,西部和西南部与阿尔及利亚接壤(国境线:965千米),东南部与利比亚接壤(国境线:459千米),国土面积为162155平方千米,世界排名93,海岸线长约1148千米。

突尼斯所处的地理位置具有经济和军事价值,其与西西里岛、意大利半岛构成一条横穿地中海南北的链条,凡经过突尼斯海峡的船只,都能为突尼斯带来报酬。此外突尼斯位于北非的中心,与欧洲国家隔海相望,历来被统治者当作向四周扩张的跳板,例如腓尼基人和罗马人来到北非,先占领了突尼斯地区;二战后,美国第六舰队在突尼斯的比塞大设立仓库,突尼斯还成为了新、老殖民主义镇压北非民族解放运动的重要军事基地。

气候

突尼斯地处非洲东端的狭长地带上,其气候因多样化的地理环境而异,可分为三个区域:北部地中海沿岸属地中海气候,冬季温和多雨,夏季炎热干燥,年平均温度为14°C~18°C;南部进入撒哈拉沙漠,属炎热、干燥的热带沙漠气候,年平均温度在20°C以上;东部沿海边境属半干旱草原气候,年平均温度为18~19°C。突尼斯七月和八月的气温可能超过40°C。在过去30年里,突尼斯的气温平均每十年上升0.4°C,二十世纪以来平均气温共上升了1.4°C。

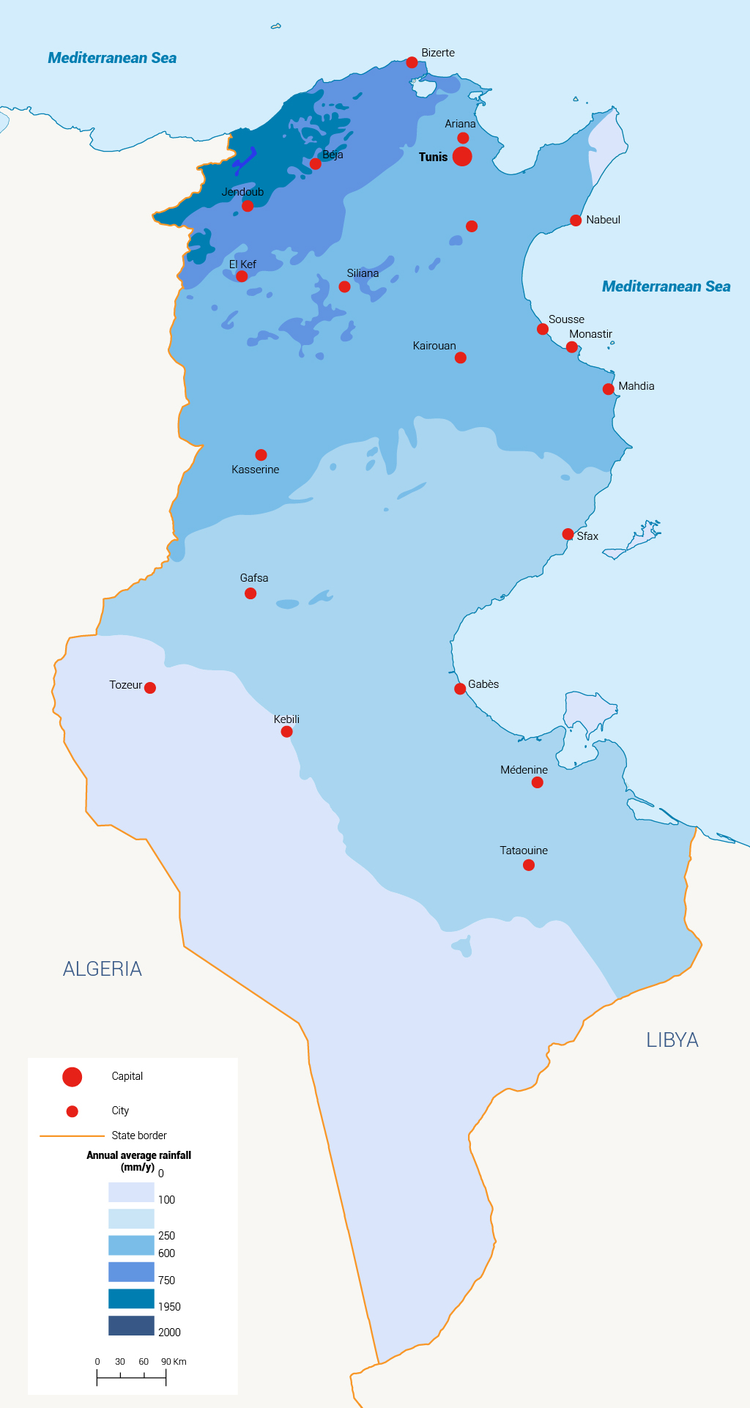

突尼斯的降水量的从北到南逐渐减少,从地中海吹来的温润空气在南下途中被山脉和撒哈拉沙漠所挡,使雨水主要降落在西北地区。突尼斯南部的年平均降雨量少于100毫米,西北部的年平均降雨量超过1500毫米,全国平均降水量为223毫米,降雨资源约为每年36立方千米 (km³/yr)。从1901年到2013年,突尼斯的年总降水量减少了约3%,北部和中部地区秋季降水量有所增加,西部地区面临严峻的缺水问题。在突尼斯的沿海和草原地区,疏松的土壤可以吸纳几十毫米“潜雨”,为当地农业提供了的水资源。

地质

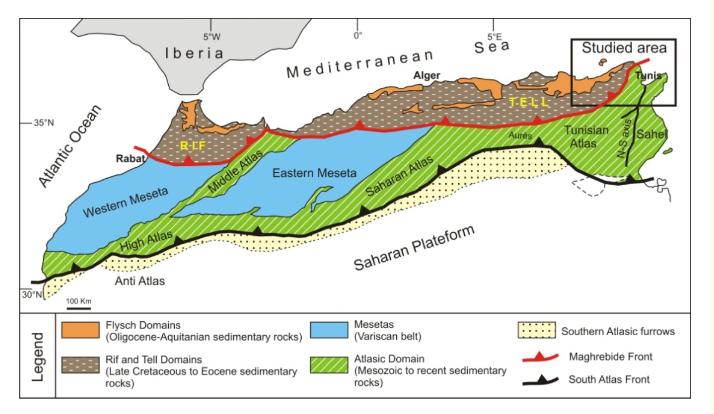

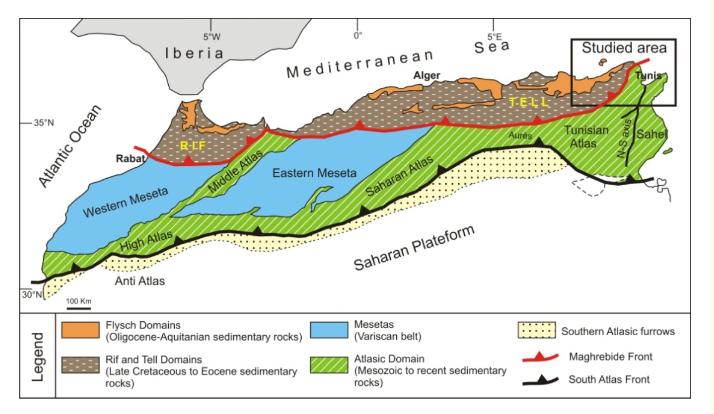

突尼斯位于非洲板块,也称努比亚板块上。从板块运动上看,突尼斯位于非洲板块与欧亚板块的交界处,从中生代的裂谷期和伸展期后,非洲和欧亚板块之间的辐合运动引起阿尔卑斯造山运动,大约从第三时期晚白垩世开始,这种造山运动在地中海边缘挤压出一条从东部的亚平宁山脉延伸到西部的贝蒂科迪勒拉山脉。从地震活动性来看,突尼斯延伸到亚速尔群岛的地震活跃区,有发生浅震、中震和深震的概率,严重时会引发海啸。从构造看,突尼斯的“阿特拉斯山脉”(Tunisian Altas)是“里福-泰利安山脉”(Rifo-Tellian chain)(阿尔卑斯山脉西北部)和撒哈拉地台(Saharan platform)(突尼斯南部)之间的褶皱冲断带(图中绿色区域)中形成的一条东北—西南走向的山脉。

“阿特拉斯山脉”的沉积单元被划分为三个断层:卡塞林断层(Kasserine Fault)、加夫萨断层(Gafsa Fault)和卡拉-杰尔达-斯比巴断层(Kaala-Djerda-Sbiba Fault)。最古老的中生代地层可以追溯到二叠纪,位于突尼斯东南部杰瓦拉(Jeffara),它们由粘土岩和砂岩组成,岩层中含有有孔虫、珊瑚和腕足动物化石。研究显示,突尼斯中三叠世,上三叠世有海洋侵入的痕迹;下侏罗世和中侏罗世的岩层主要是钙质和泥灰岩沉积物;晚侏罗世的岩层保留了含有放射虫化石的深海环境特征,此外,在突尼斯海槽(Tunisian Trough)中充满了白垩纪数千米的粘土,菊石化石和卡皮奥内利德(calpionellids)(一种已灭绝的单细胞生物物种),以及沙子和钙质沉积物,突尼斯中部地层由海相砂岩、碳酸盐岩、河流砂岩、粘土、砂和碳化层序等组成,突尼斯南部大陆夹层中有早白垩世岩石,岩石中含有恐龙骨骼。突尼斯最早的新生代(6600万年~至今)地层是苏阿尔地层,该地层由海相粘土、泥灰岩、沙子和石膏组成,崩角地区(Cap Bon)出现渐新世时期的砂质石灰岩和泥灰岩,上面覆盖着粗砂岩和石英卵石,距今 250 万年的第四纪地层包括富含双壳类的石英砂以及鲕粒砂。

地形地貌

突尼斯地势相对较低,平均海拔为246米,在海上约有30多个岛屿,陆地上则由北向南延伸进入撒哈拉沙漠地区,其东西方向范围有限,地形差异以南北差异为主。北部为高山与丘陵地,主要是阿特拉斯山脉东部的延伸余脉,在北部和东部地中海沿岸有东西和南北两条方向的海岸线,东部有狭长的沿海平原,中部为阶梯状台地,由西向东倾斜,台地以南多季节性盐沼,最南部为撒哈拉沙漠。

北部山陵

阿特拉斯山脉由阿尔及利亚绵延至突尼斯境内,使突尼斯境内山脉都是阿特拉斯山脉余脉,突尼斯北部以北端泰尔山脉(Tell Mountains),西北部科鲁米里山脉(Kroumirie Mountains),北岸莫戈山脉(Mogods)为主,中部多以萨尔山脉(Tunisian Dorsal)交错分布。科鲁米里山脉位于西北山脊,海拔约为900m。莫戈山脉是一座沿海岸线向北延伸的锯齿状山脉,位于梅杰尔达河谷。多萨尔山脉是撒哈拉阿特拉斯山脉向东部延伸出的部分,这段山脉西起阿尔及利亚边境,向东北横贯突尼斯,东至崩角半岛(Cape Bon peninsula),将突尼斯北部和中部进行划分。

突尼斯多萨尔山脉和北部的泰尔山脉之间是梅杰尔达河(Medjerda River)盆地,梅杰尔达河是突尼斯的全年河流,有深厚的冲积层,此处曾经是古罗马的粮仓,至今仍然是突尼斯最丰富的粮食产区。突尼斯的最高山峰是舍阿奈比山(Jebel ech Chambi),它的海拔为1544米,位于西北边境的昌比国家公园。

海岸线

突尼斯的北部海岸陡直,东部海岸平缓,海岸线全长1148千米。主要的港口有突尼斯港、比塞大港、加贝斯港、斯法克斯港等。沿海岛屿有杰尔巴岛(Djerba)、盖尔甘奈群岛(Kerkenna)和加里特岛(La Galite)等。

中部盐沼

突尼斯中部是草原、半沙漠草原地带。在多萨尔山脉的南面,通过海拔高度区分出高草原(西部)和低草原(东部)区。西部的高草原是宽阔的冲积盆地,东部的低草原较平坦、多砾石,有稀疏耐旱的灌丛植被。低草原再往南有许多盐湖,阿拉伯语中称为“sebkha”或“sebkhet”,较大的盐湖称作“chott”,它们形似凹陷或封闭的盆地,在潮湿季接收雨水或径流的水,经过高温蒸发后表面会留下一层厚厚的盐壳,附近生长有耐盐(盐生)植被。

东部平原

突尼斯东海岸毗邻大片平原,苏塞以南是萨赫勒平原(Al-Sāḥil),加贝斯以南是格法拉平原(Al-Jifārah)。在突尼斯的东海岸与草原相接处有湿地景观,湿地通常是由长岸洋流形成的沙线,在降雨量较大时沙丘被冲入大海,然后在海水被蒸发后显露出来,例如加贝斯湾(Gulf of Gabès)有幅度高达2m的大潮汐运动,在地中海沿岸形成了大面积的潮汐滩涂。

南部沙漠

突尼斯最南端主要是沙漠,其中大部分是撒哈拉沙漠东部沙海的一部分,这里的大部分河谷全年都处于干燥状态,沿海地区年降雨量少于200mm,植被普遍生长缓慢,在沙漠的边缘处存在绿洲,沙拐枣等耐旱植物通过地下水得以生长,由于水质偏咸,用于灌溉的水必须流出耕作区,否则会使盐在土壤中积累,这也形成了绿洲边缘的特色湿地。

水文水利

水文

河流

突尼斯北部的排水系统主要是梅杰尔达河,这是国内唯一常年流动的河流,它穿过梅杰尔达山谷,向东流经该国三分之一的地区,最后汇入古迦太基遗址附近的突尼斯湾。梅杰尔达河发源于阿尔及利亚境内君士坦丁山区,全长460千米,流域面积达23500平方千米,其中在突尼斯境内有16000平方千米,沿途设有多处堤坝。突尼斯中部的河道是间歇河,沿盐湖四周分布,河流水势大小受季节气候影响,每年的五月至十月为旱季,从十一月到来年四月为雨季。突尼斯南部的撒哈拉沙漠地区水源紧缺,河道经常处于干涸状态。

湖泊

突尼斯境内的湖泊主要分布在东部沿海和中部地区,其中北部和东部沿海地区的湖泊一般为泻湖,湖泊面积普遍较小且深度较浅,例如伊其库尔湖(Lake Ichkeul)、突尼斯湖(Lake of Tunis)和巴希雷·比巴内(Bahiret el Bibane)泻湖等。

突尼斯中部的湖泊主要以盐湖或盐沼为主,该国主要有三个季节性盐湖,最大的盐湖为Chott el Djerid(也称为Chott al Jarid),面积约为5360平方千米(实际面积随季节降雨量而变化),海拔通常低于海平面10米左右。突尼斯最深的盐湖为Chott el Gharsa ,这个盐湖也是突尼斯境内的最低点,海拔低于海平面17米,另外还有Chott el Fedjadj盐湖,这三个盐湖与阿尔及利亚的盐湖(Chotts Melrhir和Merouane)一同形成了一条由西向东延伸到加贝斯湾附近的盐滩。

地下水

突尼斯可供开采的地下水总储量约为2125Mm³/年(million cubic meter,百万立方米)。突尼斯的地下水资源按埋藏位置可分为潜水层地下水和深水层地下水,按再生性分为可再生地下水和、弱可再生地下水和不可再生地下水。其中位于潜水层的地下水约745Mm³,在国内的分布情况为:55%在北部,30%在中部,15%在南部。约1380Mm³地下水储存在深层含水层中,仅一半为可再生地下水,分布情况为:58%在突尼斯南部,24%在中部,18%在北部。在地下水的利用方面,突尼斯将75%以上的地下水作用于农业,其余供生活、工业或旅游业使用。由于过度抽取地下水,突尼斯中部和南部面临着地下水盐碱化问题。

水利

突尼斯是一个水资源紧缺的国家,为了对本国的水资源进行充分有效地利用,突尼斯政府在1990年制定了最大限度调动可用水资源的十年战略计划(1990-2000),随后又推出补充战略计划(2001-2011)和长期战略计划(2023),通过修建水坝、水库、输水管道、勘测南部地下水、增加废水处理厂,以及发展海水淡化等系列工程,从而实现控制洪水、保护径流、补充地下水位、协助灌溉和发电的目标。据2017年公布数据,该国已投入运营的水坝有37座、山坝230座、山湖950个、水井13.8万口。突尼斯拥有122座污水处理厂(2022年),以及数个正在建设中的现代化灌溉、海水淡化工程等。

西迪塞勒姆大坝

西迪塞勒姆大坝(Sidi Salem)是突尼斯最大的堤坝,位于突尼斯贝雅省梅杰尔达河上,该水坝建于1977年至1981年间,坝高73米,容量达650×10立方米,为农业提供灌溉用水并支持发电站工作。

西迪巴拉克大坝

西迪巴拉克大坝(Sidi El Barrak)位于突尼斯贝雅省瓦德祖阿拉河(Oued Zouara River)上,修建于1994年至2000年间,该坝左侧为沙坝,右侧为岩石坝,距离海岸约1000米,坝高30米,储水量为265×10立方米。该水坝主要为突尼斯、邦角半岛和斯法克斯等地区提供市政和农业用水。

斯法克斯海水淡化厂

斯法克斯海水淡化厂是一所正在建设的海水淡化厂,预计2026年竣工,位于突尼斯第二大城市斯法克斯市,占地面积约20公顷。该项目包括铺设地中海海水取水管、建设海水淡化厂、铺设盐水排回海管、泵站、淡水储存设施和淡水取水管道。

土壤

由于突尼斯地形的差异,该地土壤呈棕壤到风化土和岩土的南北梯度变化。突尼斯最肥沃的土壤位于北部水源充足的山谷,由冲积层和石灰含量高的土壤形成的肥沃的沙质粘土覆盖了谷底平原,其他地区的土壤往往是岩石或沙质土壤,此外,在干燥的南方,由于过度蒸发,土壤中富含盐分。

自然资源

土地资源

据统计,突尼斯2018年的土地使用率:64.8%的土地用于农业生产(其中18.3%为耕地,15.4%为永久作物,31.1%为永久牧场),6.6%为森林,28.6%为其他土地。农业集中在沿海平原地区,盛产小麦、大麦、柑橘、橄榄、葡萄等作物;畜牧业集中在西部、中部和南部山区,以放羊、牛、骆驼为主;突尼斯的森林面积约100万公顷,主要树木为栓栎树、榆树和阔叶树。

水资源

突尼斯是非洲最干旱的国家之一,水资源紧缺,降雨量南北分布不均,地表水系较为匮乏,由于大量开采地下水资源,突尼斯的南部和中部正面临地下水盐碱化问题。突尼斯的水资源总量为4825Mm³/年,其中地表水约2700Mm³/年,地下水约2125Mm³/年。至2010年,突尼斯对水资源的开发率达100%,大型水库蓄水占可用水的40%,地下水占34%,地表水占26%,人均拥有水量为44.3立方米。

矿产资源

突尼斯拥有石油、磷酸盐、铁矿石、铅、锌、盐、黄金等矿藏。2010年,突尼斯成为世界第五大磷酸盐生产国(非洲第二大磷酸盐生产国)且该国的磷酸盐是世界上最易溶解的磷酸盐之一。突尼斯的磷酸盐储量预计为9亿吨左右,2010年磷酸盐开采量约820万吨,最近几年,突尼斯磷酸盐的平均开采量约为300万吨/年。突尼斯磷酸盐开采主要由加夫萨磷酸盐公司(Compagnie des Phosphates de Gafsa,缩写CPG)负责,且政府正在北部的Sra Ouertane矿场进行可行性和技术研究,因该地含有大量磷酸盐储量,但磷含量较低,需要技术投资。突尼斯的磷酸盐主要应用于化肥领域,但随着全球新能源浪潮兴起,突尼斯政府也致力于发展磷酸盐在新能源电池、汽车能源以及太阳能发电储能系统中的积极作用。

2011年突尼斯探明石油储量估计为4.25亿桶,世界排名第49名,该国石油资源主要储存在加贝斯湾(东南部)和南部的加达梅斯盆地(Ghadames basin)。突尼斯国内的石油开采量为41634桶/天,年产量相当于其探明总储量的3.6%,突尼斯的石油的消耗量为97000桶/天,按照目前的消费水平(不包括未探明的储量)突尼斯的石油资源还可以使用大约12年。

植物资源

突尼斯地中海沿岸适宜橄榄树的生长,且突尼斯人种植橄榄树的历史可追溯至迦太基时期,目前突尼斯已成为有机特级初榨油 (Extra Virgin Olive Oils 简称EVOO)的世界领先者,并在多个国际比赛中获得了奖项,突尼斯的优质特级初榨橄榄油富含维生素E和多酚,有益于人的心脏健康并能起到抗氧化剂的作用。

在突尼斯东部的沿海平原地带还盛产柑橘、葡萄、烟草、亚麻等经济作物可用于出口。突尼斯中部及南部的半干旱地区生长的盐生植物,如海东青、田艾、紫云英等具有药用价值。另外,突尼斯还出产一种阿尔法草(或埃斯帕托草),可用于制作手工艺品和高质量纸张。

动物资源

突尼斯的国兽是单峰骆驼,也被称为阿拉伯骆驼,是骆驼品种中最高的,雄性站立高度超过9英尺,雌性站立高度近6英尺,雄性体重可达1300磅以上,雌性体重可达1200磅,这种单峰骆驼的平均寿命为40至50年,占世界骆驼种群的94%。单峰骆驼是干旱地区的重要经济资源,不仅可以帮助人类运输,还能提供奶、肉、纤维和皮革资源。据2021年统计,突尼斯的骆驼总数超过56000头,其中96%位于南部,这些耐寒耐旱的动物被广泛饲养在牧场中,为许多家庭提供收入来源,在稳定牧区人口方面发挥着关键作用。

生物多样性

2009年,突尼斯更新了国家生物多样性研究,确认境内共拥有7212个物种和22650个菌株,其中陆生动植物有3749种,海生动植物有3463种,被列入IUCN稀有濒危物种红色名录的动植物达200多种。突尼斯植物区系有2162种,其中2103种分布在115科、742属。动物区系包括11种大型哺乳动物(如野猪、巴巴里鹿、巴巴里羊、阿达克斯羚等)、15种食肉动物(如果子狸、猫鼬、黄鼠狼、红狐、山猫等)、398种鸟类、7 种两栖动物、60多种爬行类动物、671种昆虫等。

植物

突尼斯拥有五个陆地生态区:地中海温带针叶林生态区、撒哈拉盐生植物生态区、地中海干燥林地和草原生态区、地中海沿海平原生态区以及北撒哈拉沙漠生态区。地中海地区代表性树种有栎树(常绿橡树/圣栎)、松树、栓皮栎、橄榄树;灌木分为喜湿的硬叶灌木和裸土耐旱的稀疏灌木丛,具体品种有迷迭香,角豆树,乳香树、百里香、薰衣草、岩玫瑰、山楂树等。在干旱和半干旱地区生长各种药用和芳香植物,例如海东青、紫云英、骆驼蓬,细针茅等,这类盐生植物生长在干燥、岩石多、碱质丰富的土壤中,不仅有抗氧化和调节活性氧功能,还是检测过度放牧引起的荒漠化指标之一。在南部沙漠地区栖息着金合欢、三芒草、摩洛哥坚果等耐旱抗霜冻的沙漠植物,这类植物凭借发达的根系有防治荒漠化的功能。

动物

突尼斯的地形在一定程度上影响了动物的栖息地点分布,在突尼斯北部的森林里栖息着野猪、狐和巴巴里猕猴等野生动物;在东部沿海湿地处可随处可见粉红色的火烈鸟;在中南部的草原地带,可见沙漠狐、耳廓狐、跳鼠等数十种沙漠爬行动物。此外,突尼斯濒危的动物有达玛瞪羚、阿达克斯、地中海僧海豹等。

自然保护区

突尼斯政府在本国设立了17个国家公园和27个自然保护区来保护国内的自然野生动物和植物。

伊奇库尔国家公园

伊奇库尔国家公园(Ichkeul National Park)位于比塞大市西南25千米,马泰尔以北15千米处,靠近非洲最北端。伊奇库尔国家公园于1980被联合国教科文组织列为世界自然遗产,该湖曾是横跨北非的淡水湖链中最后一个大型淡水湖,拥有200多种动物和500多种植物物种,每年冬天,这里都会为数万只水禽生物提供栖息地,其中包括国家保护级动物:白头鸭(Oxyura leucocephala)、铁色鸭(Aythya nyroca)和大理石鸭(Marmaronetta angustirostris)。

泽姆布拉和泽姆布雷塔国家公园

泽姆布拉和泽姆布雷塔(Zembra and Zembretta)国家公园,这是两个位于突尼斯湾的岛屿,属地中海气候,由432米高的岩层组成,原生土壤包括岩石、粘土、沙子和镁石灰。泽姆布拉和泽姆布雷塔位于突尼斯和西西里海峡之间的鸟类迁徙路线上,拥有超过25000对在岩石悬崖上筑巢的候鸟,其中包括20000对濒临灭绝的地中海海鸥。该公园已被国际鸟类联盟(IBA)指定为重要鸟类区。

昌比国家公园

昌比国家公园(Chambi National Park)位于突尼斯的西北边境的卡塞林省,用于保护境内的最高峰舍阿奈比峰及周围的动植物群。该公园是濒临灭绝的达玛瞪羚,巴巴里羊的家园,另外该公园也是圣栎、栒子、阿勒颇松和针茅等植物,以及突尼斯交嘴雀、埃及秃鹰、博内利鹰和游隼等鸟类的栖息地。1977年,该公园及其周边地区被指定为联合国教科文组织生物圈保护区。

杰比尔国家公园

杰比尔国家公园(Jebil National Park)建于1994年,是突尼斯第二大的国家公园,占地面积超过15万公顷。该公园建在突尼斯南部的撒哈拉沙漠内,多沙漠植物,特有的动物为耳廓狐、角毒蛇、眼镜蛇、豺狼和巴巴里羊等。

自然灾害

突尼斯极易遭受与气候相关的灾害,如洪水、干旱、极端气温和海平面上升等。据突尼斯灾害风险概况估计,干旱是最常见的灾害(1957年至2018年期间报告的干旱灾害事件有54%),洪水是造成的经济损失最严重的灾害(平均每年4000万美元的损失,占突尼斯2018年GDP 的0.1%)。2020年,非洲萨赫勒洪水(2020 African Sahel floods)导致包括突尼斯在内的非洲地区超过76万人受到影响,数百人死亡。2023年7月24日在阿尔及利亚爆发山火,随后蔓延至突尼斯和摩洛哥境内,此次山火共引起了97处起火点,造成34人死亡。

行政区划

区划详情

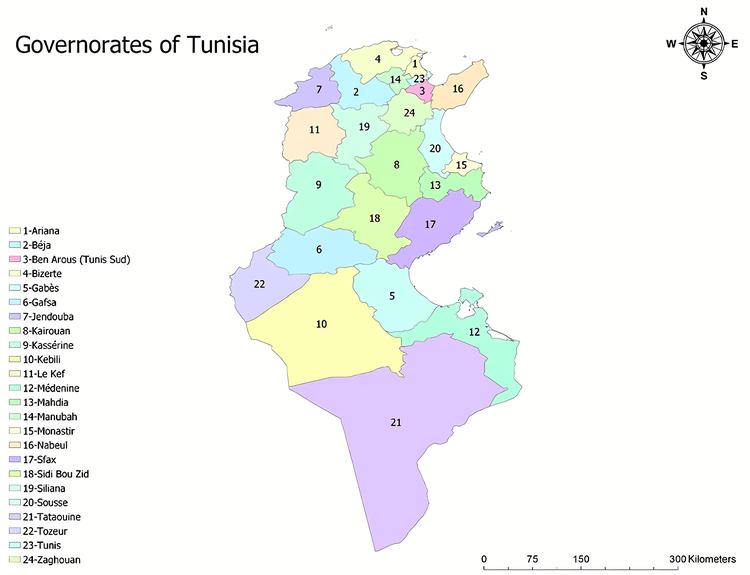

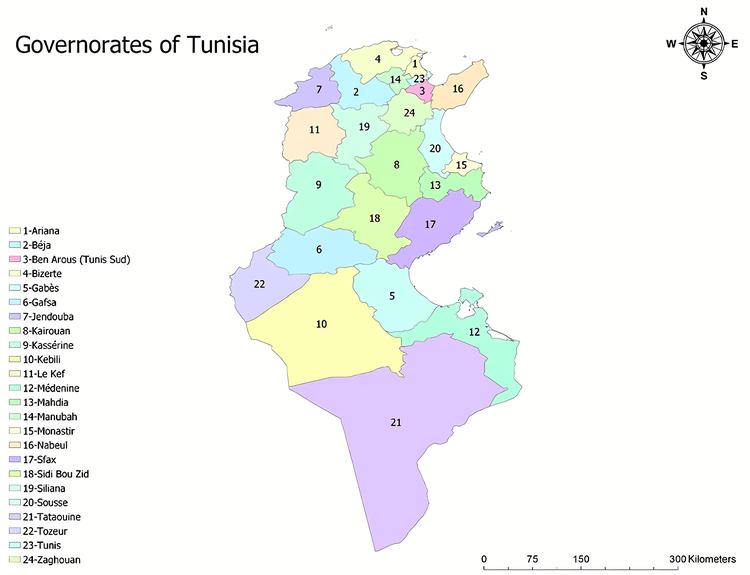

突尼斯的行政区划按等级排序分别为:行政区(Region)、省(Governorates)、市镇(Delegations/Districts),县(Municipalities)和乡(Sectors)。目前突尼斯有五个行政区、二十四个省,二百六十四个市镇以及若干乡县。突尼斯是一个权力下放的单一制国家,行政区划没有立法职权。

行政区是突尼斯的一级行政区划,通常由多个省共同组成,没有专门的名称和定义,行政区委员会由地区范围内成员选举产生。2023年9月21日突尼斯第589号法令决定设立五个行政区:第一区:比塞大、贝雅、延杜巴和凯夫省;第二区:突尼斯、阿丽亚娜、本·阿鲁斯、扎格万、马努巴和纳布勒省;第三区:西利亚娜、苏塞、卡塞林省、凯鲁万、莫纳斯提尔和马赫迪耶省;第四区:托泽尔、西迪布济德、斯法克斯和加夫萨省;第五区:塔林、加贝斯、凯比利和梅德宁省。

省是二级行政区划,通常以其省会命名,省委会由当地选举产生。省委会的职责是协调实施政府各部委通过的发展项目,就经济和社会问题提出意见,并协调省内各市之间的项目,省长由中央政府任命,担任省委员会主席,对省具有托管权。

市是三级行政区划,市政府由市议会作为主要决策机构进行管理,市议会由市长主持。市长的任期为五年,市长由市议会成员提名,市议会成员则由民众直接选举产生。市议会成员的人数取决于市政府的规模。市长在副主席、各委员会主席和市秘书长的协助下管理公社事务。

| 突尼斯24省情况 | |

序号 | 省名 | 英文名 | 全省人口(2021年) | 面积(km²) | 人口密度(人/m²) | 城镇化率 |

1 | 阿丽亚娜 | Ariana | 667354 | 482 | 1415 | 90.8% |

2 | 贝雅 | Béja | 308148 | 3740 | 81.02 | 41% |

3 | 本·阿鲁斯 | Ben Arous | 715490 | 790 | 830.28 | 90.5% |

4 | 比塞大 | Bizerte | 597490 | 3750 | 151.53 | 62% |

5 | 加贝斯 | Gabès | 404829 | 7166 | 52.23 | 69.1% |

6 | 加夫萨 | Gafsa | 354169 | 7807 | 43.21 | 73.7% |

7 | 延杜巴 | Jendouba | 404738 | 3102 | 129.43 | 27.9% |

8 | 凯鲁万 | Kairouan | 599560 | 6712 | 85.01 | 33.3% |

9 | 卡塞林 | Kasserine | 463497 | 8260 | 53.18 | 30.9% |

10 | 科比利 | Kebili | 170450 | 22,454 | 6.99 | 53.9% |

11 | 凯夫 | Kef | 247289 | 5081 | 48.97 | 50.6% |

12 | 马赫迪耶 | Mahdia | 445704 | 2878 | 138.51 | 44.8% |

13 | 马努巴 | Manouba | 423111 | 1137 | 333.79 | 74.3% |

14 | 梅德宁 | Medenine | 519074 | 9167 | 52.31 | 78.3% |

15 | 莫纳斯提尔 | Monastir | 606401 | 1024 | 538.59 | 100% |

16 | 纳布勒 | Nabeul | 866838 | 2822 | 282.61 | 66.4% |

17 | 斯法克斯 | Sfax | 1022900 | 7545 | 126.63 | 63% |

18 | 西迪布济德 | Sidi Bouzid | 457537 | 7404 | 58.06 | 25.5% |

19 | 西利亚娜 | Siliana | 228691 | 4642 | 48.06 | 38.1% |

20 | 苏塞 | Sousse | 747887 | 2669 | 252.89 | - |

21 | 塔林 | Tataouine | 151750 | 38889 | 3.84 | 62% |

22 | 托泽尔 | Tozeur | 115675 | 5593 | 22.87 | 70.4% |

23 | 突尼斯 | Tunis | 1075015 | 288 | 3052.74 | 100% |

24 | 扎格万 | Zaghouan | 190127 | 2820 | 63.93 | 38.8% |

主要城市

突尼斯城(首都)

突尼斯城是突尼斯的首都和最大城市,通常被称为大突尼斯(Grand Tunis),是突尼斯人口最多的城市,约有69.3万居民,位于突尼斯东北地区,濒临地中海南岸的突尼斯湾。突尼斯是全国政治、经济、文化中心和交通枢纽。突尼斯城的历史可追溯至公元前9世纪的迦太基文明,自13世纪起哈夫斯王朝将突尼斯城设为首都,1956年突尼斯独立,并将突尼斯城选为国家首都。1979年,阿拉伯联盟总部迁来突尼斯城。1997年联合国教育、科学及文化组织选定突尼斯城成为1997年的“世界文化之都”。

突尼斯城是一座把阿拉伯古老建筑艺术和先进的现代化建筑风格融合为一体的城市。在城市的西部和南部是旧城区,当地人称为麦地纳(阿拉伯语中是“城市”的意思,有城中之城的含义),1979 年,突尼斯城麦地纳被联合国教科文组织列为世界遗产,麦地纳拥有约 700 座古迹,包括宫殿、清真寺、陵墓、宗教学校和喷泉等。在麦地纳以东,穿过海户(Sea Gate/Bab el Bhar)就是新城,新城主街道为“哈比比·布尔吉巴”(Habib Bourguiba),被誉为突尼斯的“香榭丽舍田园大街”,街道的东头是共和国广场,西头伫立着古代历史学家伊本·赫勒敦(Ibn Khaldun)的铜像,市中心是商业区,附近还有贝尔维代尔公园 (Belvedere Park)、以及学校、图书馆、火车站和海港等基础设施。突尼斯城以发展旅游,加工、化工、冶金、机电等作为主要收入来源。在城市东北部坐落突尼斯迦太基国际机场(Carthage International Airport)。突尼斯城于七月份会举行迦太基节,城市的景点包括温泉浴场、宰图纳清真寺、巴尔多国家博物馆、迦太基遗迹等。

斯法克斯

斯法克斯是突尼斯第二大城市,是一个中部港口城市,东临地中海加贝斯湾,约有27.7万居民。斯法克斯建在古代两个小型定居点塔帕鲁拉 (Taparura) 和塞埃纳 (Thaenae) 的遗址上,并发展成为游牧民族的早期伊斯兰贸易中心,在12世纪被西西里诺曼人占领,16世纪被西班牙人占领成为巴巴里海盗的据点,二战期间斯法克斯因作为轴心国基地遭到轰炸,1895年开始建设现代港口。斯法克斯城内分为两部分,城镇较新的部分和老城(麦地那)。斯法克斯目前是交通枢纽、磷酸盐市场、港口、渔场和贸易中心,中部和南部地区主要是渔港与鱼罐头厂,出口产品包括磷酸盐、橄榄油、艾斯帕托草和海绵,城镇周围是埃斯帕托草、蔬菜和橄榄种植区,城市腹地有油田和输油管道。

苏塞

苏塞是突尼斯第三大城市,位于突尼斯中东部,东临地中海哈马迈特湾(Gulf of Hammamet),约有16.4万居民。起苏塞源于腓尼基人的定居点哈德鲁梅图姆(Hadrumetum),第二次布匿战争期间,汉尼拨将之作为基地,1881年至1955年期间苏塞被法国建设为重要港口,第二次世界大战期间,苏塞遭到严重破坏,20 世纪60年代以来,苏塞开始大规模重建。苏塞以发展贸易业,渔业和旅游业为重点,主要经济活动包括沙丁鱼罐头、汽车零部件制造和组装、橄榄油加工和棉纺织加工。苏塞市内有城墙围绕的是老城区、港口附近为新城区、南部是工业区、西部为住宅区。苏塞的景点有麦地那(1988年被联合国教科文组织列为世界遗产)、里巴特堡垒(Ribat castle)、迦太基地下墓穴(Carthaginian catacombs)、哈德鲁梅图姆遗址、苏塞大清真寺和康大维港(Port Kantaoui)。

凯鲁万

凯鲁万是突尼斯第四大城市 ,位于突尼斯中北部的泰尔山脉冲积平原上,是伊斯兰教的圣城之一,约有11.9万居民。据传,凯鲁万由先知穆罕默德的同伴Uqbah ibn Nāfi于 670 年在拜占庭堡垒遗址上建立。公元671年,凯鲁万成为阿拉伯人征服北非,控制马格里布的据点,9世纪时,阿古拉布王朝将之作为首都,此后开始衰落,直到1881年被法军占领。凯鲁万从事牲畜贸易,是地毯等手工艺品中心以及农畜产品集散地。随着大学、轻工业和旅游业的建立发展,凯鲁万迅速扩张。凯鲁万是伊斯兰教圣地之一,在凯鲁万古城麦地那中有大清真寺,宣礼塔,城外有穆罕默德同伴之一的坟墓,以及Aghlabide圆形水库。1988年凯鲁万老城被联合国教科文组织指定为世界遗产。

比塞大

比塞大是突尼斯第五大城市,位于突尼斯北部的地中海沿岸,面向比塞大湖与地中海的运河连接处,拥有约11.5万居民。该镇起源于腓尼基人的前哨基地,在迦太基和罗马时代被称为“Hippo Diarhytus”或“Hippo Zarytus”。公元661年,被阿拉伯人占领,命名为比塞大。1535年至1572年期间被西班牙人占领,成为私掠据点。1895年,法国人在该镇南边和天然水道入海口修建了一条运河,从比塞大湖通向地中海,使比塞大成为军港和军火库基地。1961年,突尼斯和法国军队在该基地爆发冲突,造成1000多名突尼斯人死亡,1963年法军撤离。现在,比塞大是一个集海港、行政中心、区域市场中心、海滩度假胜地和自由贸易区为一体的城市,比塞大港口以出口鱼类、磷酸盐、铁矿石和谷物为主要营生。

人口民族

人口总量

据公开数据显示,2022年突尼斯全国人口达12356117人,约为1980年人口数量的两倍,在世界人口国家排第79名,相当于世界总人口的0.15%。近年来,由于突尼斯政府推进了计划生育政策,突尼斯的人口增长率从30年前的2.1%降到0.63%,人口密度约为74.3人/km²,城镇化率达69.3%,劳动人口约为4247339(2022年),劳动率达46%左右(2022年),失业率为16.1%(2022年),人力资本指数为0.5(2020年),青年识字率达98%。突尼斯的居民平均寿命为74岁(2021年),65岁人口数量占总人口的9%(2022年),女性人口数量占总人口的50.64%(2022年),0-14岁儿童的占比为24.84%(2022年),净移民率为-9189(2021年),突尼斯人民普遍倾向于法国和中东移民。

民族

突尼斯人主要由98%阿拉伯人、1%欧洲人、1%犹太人及其他共同构成。突尼斯的原住居民是阿拉伯柏柏尔人(也称阿马齐格人),随后腓尼基人、犹太人、罗马人、汪达尔人和拜占庭人先后迁入;11世纪,来自西西里岛的大量穆斯林难民定居在突尼斯地区,带来了文化和农业技术的融合。在16 世纪至19 世纪期间,奥斯曼帝国又给突尼斯带来了民族大融合,19世纪末至二战期间,大量法国人和意大利人占领了突尼斯,据统计,1956年约有255000名欧洲人居住在突尼斯,1963年突尼斯独立后,大量法国人和犹太人离开突尼斯。

柏柏尔人

柏柏尔人占全国总人口的比例不足1%,主要分布在东南方的达哈尔山脉(Dahar mountains)、杰尔巴岛(Djerba),以及西北部的赫鲁米尔山区(Khroumire mountainous region),柏柏尔人在日常生活里沿用柏柏尔语言和风俗,在社会生活领域使用阿拉伯语。

犹太人

突尼斯是第二次世界大战期间唯一受到德国直接占领的阿拉伯国家,当地犹太人遭到大规模迫害,截至2019年,突尼斯仅有1000名犹太人,约三分之一的犹太人居住在突尼斯城及其周边地区,其余的居住在杰尔巴岛和邻近的杰尔吉斯镇(Zarzis)。

欧洲人

突尼斯的欧洲人主要在19世纪随着法国殖民入侵而移居来的,1946年,居住在突尼斯的欧洲人达23.9万,占全国人口的7.4%。自突尼斯独立后,只有数万名欧洲人留在突尼斯工作。

语言

突尼斯的官方语言为阿拉伯语,通用语言为法语、英语和意大利语,少部分人使用柏柏尔语等。

突尼斯阿拉伯语,称为Tūnsi,是阿拉伯语的一种变体,该语言与标准阿拉伯语之间最大的区别是摄入了一些关于柏柏尔语、法语、土耳其语、 意大利语和西班牙语言的借词。此外,突尼斯还有一小部分柏柏尔语(也称为阿马齐格语)使用者,塞尼德语(Sened language)现已经灭绝。法语在突尼斯社会中被广泛应用于教育、新闻界和商业领域。2010年,突尼斯有6639000人讲法语,约占总人口的64%。另有一小部分突尼斯人使用意大利语,土耳其语等。突尼斯的商店招牌、菜单和路标通常用阿拉伯语和法语书写。

宗教

《突尼斯宪法》规定伊斯兰教为官方国教,该国约有99%的人是穆斯林,1%的人信奉基督教或犹太教等其他宗教,宪法宣告了国家坚守伊斯兰教教义的决心,并且规定总统必须为穆斯林,政府不允许建立基于宗教的政党,并禁止传教活动。但是,《突尼斯宪法》同时也允许宗教信仰自由和举行宗教仪式的自由(除非它们扰乱公共秩序)。虽然民众改变宗教信仰是合法的,但退出伊斯兰教的穆斯林仍会面临着巨大的社会压力。突尼斯人个人容忍宗教自由,一般不会询问个人信仰。调查显示,自认为无宗教信仰的突尼斯人比例从2013年的12%左右上升到2018年的33%左右,近一半的突尼斯年轻人称自己无宗教信仰,这使得突尼斯成为阿拉伯世界宗教信仰最少的国家。

伊斯兰教(Islam)

据2022年统计,突尼斯约有1190万伊斯兰教徒,大多数穆斯林属于伊斯兰教逊尼派马利基学派(Maliki school of Sunni Islam),他们的清真寺是方形尖塔,第二大穆斯林群体属于无宗派,第三大穆斯林群体是柏柏尔人信奉伊巴德派(Ibadite),此外还有小型的土著穆斯林社区信奉苏菲派(Sufi Muslim)教义。

突尼斯信仰伊斯兰教的历史可以追溯至倭马亚哈里发时期(661-750/伊斯兰历),倭马亚人在突尼斯凯鲁万建立了第一个北非伊斯兰城市,并于公元 670 年在此建造了凯鲁万大清真寺。在1800年至2011年期间,伊斯兰教受到欧洲影响开始西化。在突尼斯革命期间,扎因·阿比丁·本·阿里(Zine El Abidine Ben Ali)下台,宗教保守主义以及极端主义开始复兴。2022年6月,总统凯斯·赛义德表示突尼斯是一个拥有伊斯兰教信仰的乌玛(社区,Umma),人民有宗教信仰自由。

突尼斯政府对清真寺拥有控制权,规定只有政府任命的人员才能在清真寺主持活动,主教的工资由国家发放,清真寺的开放时间仅限于祈祷和授经等经过政府授权的活动,其他时间必须保持关闭,人们可以依规新建清真寺,但在建成后该寺就归国有。突尼斯的国定宗教节日有古尔邦节(Eid al-Adha)、开斋节(Eid al-Fitr)、穆哈拉姆节(Muharram)和圣圣节(Mawlid)。据2015年统计,突尼斯全国共有5470座清真寺,著名的清真寺有莫纳斯提尔大清真寺(Great Mosque of Monastir)、宰图纳清真寺(Al-Zaytuna Mosque)、凯鲁万大清真寺(或乌克巴清真寺、英文名:Great Mosque of Kairouan)、格拉拉伊巴迪清真寺(Ibadi Mosque of Guellala)等。

基督教(Christianity)

突尼斯大约有30000名基督徒居民(2022年),大多数是外国人,其中80%是罗马天主教徒,其余的基督徒包括新教徒、俄罗斯东正教、法国改革派、英国圣公会、希腊东正教、耶和华见证人以及耶稣基督后期圣徒教会的成员。基督教在罗马统治期间传入突尼斯。从19 世纪末到第二次世界大战后期间,大量法国、意大利和马耳他基督徒后裔居住在突尼斯;1963年,突尼斯从法国独立后,许多意大利基督徒定居者前往意大利或法国。2007年国际宗教自由报告估计,数千名突尼斯穆斯林已皈依基督教。突尼斯天主教会运营着12座教堂、9所学校、数个图书馆和2个诊所;除了举行宗教仪式外,天主教会还开设修道院,自由组织文化活动,并在全国各地开展慈善工作。突尼斯著名的基督教堂是圣文森特德保罗大教堂(Cathedral of St. Vincent de Paul)。

犹太教(Judaism)

犹太教是突尼斯第三大宗教,拥有1000至1500名成员(2022年),近三分之一的犹太人居住在首都及其周边地区,其余的居住在杰尔巴岛上。杰尔巴岛的犹太社区可以追溯到2600年前,El Ghriba犹太教堂是世界上最古老的犹太教堂之一,许多犹太人将它作为朝圣地,并且传说犹太教堂是用所罗门圣殿的石头建造的,每年都会举行一次庆祝活动。突尼斯政府给予犹太人礼拜自由,支付主教工资,补贴犹太教堂的修复和维护费用,授权犹太社区开办私立宗教学校,并允许杰尔巴岛的犹太儿童在世俗公立学校和私立宗教学校之间共享学习日。

巴哈伊信仰(Baha'i faith)

突尼斯的巴哈伊信仰大约始于1910年,该信仰比较小众且神秘。1963年对社区的一项调查显示,突尼斯巴哈伊有1个集会和18个有组织的团体。据宗教数据档案协会统计,2010年突尼斯约有2096名巴哈伊教徒。

政治

政体

突尼斯是一个集单一制、总统制、代议制为一体的民主共和国。

行政部门

突尼斯的行政机构由总统、总理和内阁组成。突尼斯总统由选举产生,任期五年。政党和总理由总统任命,被提名政党需要在一个月内组建内阁,总理必须向人民代表大会提交其方案并获得大多数议员的信任。地方省长由中央政府任命,市长和市议会由直接选举产生。

2023年突尼斯国家总统、总理及内阁成员名单职位 | 名字 | 党派 |

总统 | 凯斯·赛义德(Kais Saied) | |

总理 | 艾哈迈德·哈查尼(Ahmed Hachani) | 无党派 |

内政部长 | 卡迈勒·阿尔费基(Kamal Al-Feki) | 无党派 |

国防部长 | 伊梅德·梅米奇(Imed Memmich) | 无党派 |

外交、移民和海外突尼斯人部长 | 纳比尔·阿马尔(Nabil Ammar) | 无党派 |

司法部长 | 莱拉·贾菲尔(Leïla Jaffel) | 无党派 |

财政部长 | 西赫姆·博迪里(Sihem Boughdiri) | 无党派 |

经济和计划部长 | 萨米尔·赛义德(Samir Saïed) | 无党派 |

工业能源矿产部长 | - | |

贸易和出口发展部长 | 库尔苏姆·本·拉贾布·卡扎(Kulthum bin Rajab Qazah) | 无党派 |

农业、水资源和渔业部长 | 阿卜杜勒莫奈姆·贝拉蒂 (Abdel Moneim Balati) | 军队 |

社会事务部长 | 马利克·伊扎希(Malek Ezzahi) | 无党派 |

卫生部长 | 阿里·姆拉贝特(Ali Mrabet) | 军队 |

教育部长 | 穆罕默德·阿里·博迪里 (Mohamed Ali Boughdiri) | 工会会员 |

青年及体育部长 | 卡迈勒·德吉什(Kamel Deguiche) | 无党派 |

就业和职业培训部长兼政府发言人 | - | |

高等教育、科学研究部长 | 蒙塞夫·布克蒂尔(Moncef Boukthir) | 无党派 |

交通部长 | 拉比·马吉迪(Rabie Majidi) | 无党派 |

通信技术部长 | 尼扎尔·本·内吉(Nizar Ben Néji) | 无党派 |

设备和住房部长 | 萨拉·扎弗拉尼(Sarra Zaâfrani) | 无党派 |

财产和房地产事务部长 | 穆罕默德·拉凯克(Muhammad Al-Raqeq) | |

国家域名和土地事务部长环境部长 | - | 无党派 |

环境部长 | 莱拉·奇卡维(Leila Chikhaoui) | 无党派 |

旅游和手工业部长 | 穆罕默德·莫兹·贝尔哈辛(Mohamed Moez Belhassine) | 无党派 |

宗教事务部长 | 易卜拉欣·柴比(Ibrahim Chaibi) | 无党派 |

妇女、家庭、儿童和老年人部长 | 阿梅尔·穆萨(Amel Moussa) | 无党派 |

文化部长 | 海耶·盖塔特(Hayet Guettat) | 无党派 |

国际合作大臣 | - | |

立法部门

2014年10月,突尼斯举行议会选举,成立人民代表大会。2021年7月25日,赛义德总统宣布暂停议会工作,同年12月,赛义德宣布无限期冻结议会工作。2022年7月25日全民投票通过的新宪法将立法机构从一院制改为两院制。上议院为顾问院、议院成员分别来自各省专业团体和国家知名人士,成员任期 5 年。下议院,即人民代表大会,也被称为众议院,2019年突尼斯众议院共有217个席位,2022年削减至161个席位。成员由普选产生,通过多数制两轮投票制度直接选举,任期五年,竞选人员不再使用政党身份,需要以个人身份和个人资金参加竞选。

司法部门

司法机关是政府的法律部门,独立于行政机关和立法机关。司法机关分为四个部门。首先,有一个由最高法院领导的普通司法机构,负责处理属于该分支的下级法院的刑事和民事上诉;其次是行政司法机构,由行政法院和法庭组成,处理所有行政案件,并向最高行政法院提出上诉;然后是金融司法机构,包括负责财务事务的特别审计法院;最后,宪法法院负责审理宪法争议。宪法法院由12名具有15年以上专业经验的法官组成,其中三分之二必须是法律专家。共和国总统、众议院议长、总理和最高司法委员会各提名六名候选人,其中三分之二必须是法律专家。宪法规定法官享有法定刑事豁免权。司法部门的其他辅助机构包括管理法官职业的最高司法委员会和国家法律顾问。

当前,突尼斯有最高法院1个、上诉法院10个,一审法院24个,地方法庭83个。每省都有1个一审法院。每个法院下辖有民事、刑事法庭。突尼斯没有独立的检察院。2022年,赛义德总统解散原先的最高司法委员会并成立临时最高司法委员会,解除57名法官职务,这一举措引发法官大规模罢工。

宪法

2014年1月,突尼斯制宪议会通过新宪法,确定突尼斯继续实行共和制,国教为伊斯兰教,总统由直选产生,有五年任期;实行一院制,立法机构称为人民代表大会。

2021年7月,赛义德总统冻结议会,启动了新宪法修订的进程。2022年7月25日,突尼斯举行修宪公投,投票率30.5%,新宪法以94.6%支持率通过。新宪法规定突尼斯实行总统制,总统在总理和内阁的协助下行使行政权,总统有五年任期,可连任一届;议会实行两院制,分别为国民议会和全国省区委员会;没有明确说伊斯兰教为国教。

政党

1981年4月,布尔吉巴在党代表大会上宣布突尼斯开始多党共治,2011年1月本·阿里政权倒台后,过渡政府宣布取缔原执政党“宪政民主联盟”,允许党派自由,大量政党开始出现。2019年凯斯·赛义德上台以来,他拒绝组建或加入任何政党,政党在国会选举中的影响力正逐步丧失,在2019年的议会选举中仅有21个政党获得席位。

复兴运动(Ennahda Movement)

1981年成立,原名伊斯兰倾向运动。上世纪九十年代初遭政府打压并取缔。2011年本·阿里政权倒台后,该党获得合法地位并快速成为影响突尼斯政坛。复兴运动是一个温和领导的保守伊斯兰政党,主张社会保守主义,经济自由主义,以及伊斯兰民主。党主席为拉希德·格努希(Rachid Ghannouchi)。2019年10月,在议会选举中,复兴运动党获52席,成为议会第一大党。2021年突尼斯爆发抗议活动,复兴运动党遭到群众的抵制,2023年4月,复兴运动党主席格努希因涉嫌密谋危害国家安全等罪名被羁押。

突尼斯之心(Heart of Tunisia)

2019年6月20日创立,创立者是前自由爱国联盟成员胡达·科纳克(Houda Knani)。2019年,党员纳比勒·卡鲁维(Nabil Karoui)任党主席。该党奉行布尔吉巴主义、民粹主义和世俗主义。在2019年10月议会选举中,突尼斯之心党获38席,位列第二。2021年8月,党主席卡鲁维因洗钱、偷税漏税等罪名被捕入狱。

民主潮流党(Democratic Current)

2013年5月成立,创始人为共和国大会党前秘书长穆罕默德·阿布(Mohamed Abbou),该党致力于团结阿拉伯国家,摆脱独裁统治,主张社会民主主义、进步主义、民族主义、泛阿拉伯主义。该党在2019年10月议会选举中,该党获22席,排名第三,并同意与人民运动党组成议会集团。

尊严联盟(Dignity Coalition)

又称为Al Karama,是突尼斯的一个伊斯兰政党,该党成立于2019年,主张伊斯兰主义、反法主义、社会保守主义。在2019年议会选举中获得19席,现任领导人为塞菲丁·马克卢夫(Seifeddine Makhlouf)。

自由宪政党(Free Destourian Party)

该党由哈米德·卡鲁伊(Hamed Karoui)于2013年成立,原名宪政运动,主张突尼斯民族主义、布尔吉巴主义、世俗主义思想。党内成员有广泛信仰。2016年8月,人民民主联盟召开成立大会,任命阿比尔·穆希(Abir Moussi)担任领导人,党名改为自由宪政党。在2019年10月议会选举中,该党获17席。2023年10月3日,阿比尔·穆西在总统凯斯·赛义德发起的一系列政治逮捕和镇压反对派行动中被捕。

人民运动党(People's Movement)

又称为埃哈布运动党,成立于2011年4月。这是一个集世俗主义、社会民主主义、纳赛尔主义和阿拉伯民族主义为一体的政党。2013年,党领导人兼创始人穆罕默德·布拉米被人暗杀,祖海尔·玛格扎维(Zouhair Maghzaoui)继任秘书长。在2019年10月议会选举中,该党获15席,并宣布将与民主潮流党组成议会集团。

祝福突尼斯党(Tahya Tounes)

2019年1月27日成立,2019年3月4日合法化。领导人兼创始人为优素福·查赫德(Youssef Chahed),该党主张布尔吉巴思想、世俗主义和自由主义。在2019年10月议会选举中,该党获14席。

政要

(截止2023年10月)

2019年10月23日,凯斯·赛义德在议会宣誓就职突尼斯总统。

2021年9月29日,娜杰拉·布登·鲁姆赞(Najla Bouden Romdhane)成为突尼斯历史上首位女总理。

2023年8月1日起,艾哈迈德·哈查尼(Ahmed Hachani)担任突尼斯总理。

军事

军队

1956年突尼斯政府建立国民军,1958至1959年突尼斯先后建立海军和空军。宪法规定,突尼斯武装部队(Forces Armées Tunisiennes,FAT)总司令由总统担任,国防委员会最高决策机构,国防部长从政府内阁执政党中产生,是最高军事行政机关,在法律上被禁止加入政党。现任突尼斯武装部队的总司令为凯斯·赛义德,国防部长为伊梅德·梅米奇。

FAT由突尼斯陆军(包括防空部队)、突尼斯海军、突尼斯空军内政部(国家警察、国民警卫队)共同组成,负责领土防御和内部安全,其重点行动领域是打击伊斯兰恐怖组织并协助确保边境安全。目前,FAT对与伊斯兰马格里布基地组织(AQIM)和沙姆伊斯兰国(ISIS)有联系的激进组织开展反恐和反叛乱行动。FAT还加强了其在保护南部边境、打击利比亚、走私和贩运活动方面的活动。在赛义德总统执政期间,总统利用军事法庭审判平民,并在议会大楼外部署军队,这引起了人们对军事政治化的担忧。

据统计,2023年突尼斯约有35000名现役人员,其中包括25000名陆军;5000名海军;5000名空军和10000 名国民警卫队。突尼斯的军方设备大部分是美国和欧洲二手装备。近年来,荷兰、土耳其和美国一直是突尼斯的主要武器供应国。

兵役制度

在突尼斯20-23岁男性强制服役,女性自愿参加服役,服役期为12个月。军衔分为4等11级,将军3级,包括中将、少将、准将;校官3级,包括上校、中校、少校;尉官3级,包括上尉、中尉、少尉;准尉2级,包括一级准尉、二级准尉。

军费

2023年国防预算为13.5 亿美元,占国内生产总值的2.45%。

外交

外交政策

突尼斯奉行中立、睦邻、“不结盟”的外交政策,通过全方位外交为经济建设提供助力并提升本国国际地位。重点发展与美国和欧盟的贸易伙伴关系,加强同阿拉伯国家的合作,密切建立马格里布一体化联盟和地中海自由贸易区,增进同亚洲国家的关系。

外交关系

同欧洲国家关系

1995年7月,突尼斯和欧盟签署了“欧洲-地中海国家联系国协议”,2008年,突欧自由贸易区正式启动,成为首个签署协议并启动自贸区建设的地中海南岸国家。欧盟成为突尼斯最大的经济贸易伙伴,欧盟同时为突尼斯提供经济、安全和地缘政治保护。由于地理距离较近,大约 10%的突尼斯人在欧洲生活和工作。2012年,突获得欧盟给予的优先伙伴地位。在本·阿里当权时、由于伊斯兰主义崛起以及本国自身的经济困难,突尼斯开始意大利、德国和英国等国家求援。目前法国、意大利、德国、英国等国和突尼斯交往密切。

同利比亚关系

利比亚是突尼斯第二大经济伙伴,是非正式跨境贸易的主要来源,约占突尼斯国内生产总值的40%。尽管两国边境口岸偶尔关闭,但仍有数十万利比亚人为了躲避战乱而在突尼斯避难,数千名突尼斯人也在利比亚工作。利比亚的冲突和分裂的政府对突尼斯的经济秩序和安全构成了威胁。自1974年突尼斯废除了一项成立联盟协议以来,突尼斯与利比亚的关系一直不稳定。1976年两国外交关系破裂,1977年两国关系恢复。1980年利比亚训练的叛军试图夺取加夫萨镇,两国关系再次恶化。1982年国际法院在分割利比亚与突尼斯共享的石油资源的问题上做出了对利比亚有利的裁决。1985年利比亚驱逐突尼斯工人和军事威胁导致突尼斯与之断绝关系。1987年两国关系再次实现正常化,在支持联合国对飞机爆炸事件实施制裁的同时,突尼斯与邻国保持积极的关系。2003年突尼斯支持联合国解除对利比亚的制裁,利比亚再次成为主要贸易伙伴。突尼斯与利比亚存在海上争端。2014年10月起,突尼斯对利比亚征收出境税,利比亚也征收了双倍的费用作为回应。2023年8月,突尼斯和利比亚达成合作协议,共同接待滞留在两国边境的撒哈拉以南非洲移民。

同阿尔及利亚关系

自阿尔及利亚和突尼斯两国边境(特别是昌比山地区)的恐怖活动增加以来,阿尔及利亚和突尼斯的安全合作变得越来越重要。突尼斯和阿尔及利亚于1993年解决了长期的边界争端,并合作建设穿过突尼斯、连接阿尔及利亚和意大利的跨地中海天然气管道。2003年,突尼斯和阿尔及利亚成立了Numhyd石油公司,以开发石油资源,这是一个由政府公司(阿尔及利亚国家石油公司和突尼斯的Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP)公司)共同拥有(各占 50%)股份的石油公司 。突尼斯与阿尔及利亚签署了协议划定两国之间的海上边界。2014年,两国签订了双边安全协议,目标是训练两国军队应对国内恐怖主义威胁。2022年9月,突尼斯邀请波利萨里奥阵线领导人访问突尼斯,讨论西撒哈拉当前局势,突尼斯保持中立,但此举被视为对阿尔及利亚的支持票。2023年2月11日,活动人士阿米拉·布拉维 (Amira Bouraoui) 从阿尔及利亚逃往突尼斯,随后又逃往法国,尽管突尼斯很可能协助逃亡,但阿尔及利亚仍然支持凯斯·赛义德,并希望保持两国之间的牢固关系。

同美国关系

1797年,突尼斯与美国签署《和平与友好条约》确认与美国建立友好外交关系。突尼斯是最早承认新独立的美国的国家之一,美国也成为第一个承认突尼斯主权国家的大国。1985 年,以色列轰炸巴解组织突尼斯总部后,美国与突尼斯的关系受到影响。2014年突尼斯加入民主国家共同体(the community of democratic nations),美国与突尼斯的关系从友好合作关系上升为战略伙伴关系。2015年起,突尼斯和美国成为主要非洲北约伙伴,美国和突尼斯有积极的联合军事演习计划,美国援助突尼斯扩大突尼斯军队的能力和装备以应对恐怖主义威胁并确保与利比亚的边界安全。2016年,美突成立了高级别联合经济委员会(JEC),美国政府继续为突尼斯提供外国投资。2019年,美国和突尼斯签署了一项为期五年的双边发展目标协议。

同中国关系

1964年1月10日,中突建交,两国维持友好关系。突尼斯奉行一个中国政策。突尼斯重视对华关系,关心中国改革开放政策,与中方保持高层互访等交往,发展合作伙伴关系。1967年,突尼斯政府与中国大使馆发生分歧,两国关系中断。1971年两国恢复双边关系。2002年4月,中国前国家主席江泽民访问突尼斯,签署了一系列经济、技术、文化合作协议。2019年,突尼斯外交部国务秘书来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。2023年11月1日,中国驻突尼斯大使馆与突尼斯对外关系研究委员会共同举办了一带一路建设十年成果与机遇””主题研讨会。

同中东关系

突尼斯与阿拉伯国家坚持相互尊重国家主权、不干涉内政、睦邻友好、通过谈判解决分歧的原则。对巴勒斯坦人民收复被占领土持支持态度,向伊朗提供了人道主义援助,并调解伊朗和沙特阿拉伯之间的对峙。2019年,在阿拉伯联盟峰会期间,沙特阿拉伯萨勒曼国王应埃塞卜西总统邀请访问突尼斯。卡塔尔在突尼斯的外国直接投资方面排名全球第二,且两国都是阿拉伯联盟、伊斯兰合作组织、不结盟运动、77国集团和联合国。在2011-2013年突尼斯的复兴运动党掌权期间,突尼斯与卡塔尔有着密切的政治关系。

国际组织

1982年,突尼斯加入阿拉伯石油输出国组织(OAPEC)。1997年,加入大阿拉伯自由贸易区(GAFTA)。2001年,加入萨赫勒-撒哈拉国家共同体(COMESSA)。2018年,突尼斯加入东部和南部非洲共同市场(COMESA)。此外,突尼斯加入的国际组织还包括:阿拉伯联盟、马格里布、伊斯兰合作组织(OIC)、联合国(UN)、联合国教科文组织、世界贸易组织(WTO)等。突尼斯参与的维和任务有联合国刚果民主共和国稳定特派团(MONUSCO)和联合国行动。

经济

概况

突尼斯主要依靠出口橄榄油、石油、磷酸盐、汽车零部件等产品以及发展旅游业来拉动本国经济增长。据2021年统计,突尼斯第一产业在GDP占比10.14%,第二产业在GDP中占比23.12%,第三产业在GDP占比60.14%。2022年,突尼斯GDP总值达466.6亿美元,位居世界第89名,GDP增长率为2.5%,人均GDP为3776.7美元。突尼斯的外债和公共财政的压力较大,外债占GDP比重达91.39%(2021年),中央政府债务占GDP比重达79.42%(2022年)。突尼斯每年需要进口粮食作物,2022年突尼斯的净出口额为-51.4亿美元。

主要经济指标 | 指标值 | 世界排名 |

国内生产总值(GDP) | 466.6亿美元(2022年) | 89/178 |

GDP增长率 | 2.5%(2022年) | 131/178 |

人均GDP | 3776.7美元(2022年) | 117/178 |

人均GDP增长率 | 1.7%(2022年) | |

购买力平价(PPP) | 10577.71美元(2022年) | 106/117 |

汇率 | 1美元 ≈ 3.2第纳尔(2022年) | |

通货膨胀率 | 8.3%(2022年) | 75/148 |

失业率 | 16.1%(2022年) | 16/176 |

外汇储备 | 80.9亿美元(2022年) | 78/136 |

出口额 | 224.9亿美元(2022年) | 69/133 |

进口额 | 276.3亿美元(2022年) | |

外债占GDP百分比 | 91.39%(2021年) | 19/111 |

中央政府债务占GDP百分比 | 79.42%(2022年) | 38/124 |

经济分组 | 发展中国家 | |

突尼斯的国家货币为第纳尔(TND),可以用符号DT表示。第纳尔于1960年开始流通,由突尼斯中央银行发行和管理,纸币印制的面值有DT5、DT10、DT20、DT30、DT50;硬币的面值有1米勒姆(millime)、5米勒姆、10米勒姆、20米勒姆、50米勒姆、100米勒姆、200米勒姆、DT1/2、DT1、DT2、DT5;DT1可以兑换1000米利姆。截止2023年10月25日,1USD≈3.1605TND;1CNY≈0.4313TND。

第一产业

突尼斯是传统的农业国,2021年,农业对国内生产总值的贡献为10.14%左右,与前几年相比略有增长。此外,农业部门为13.92%的劳动人口提供就业,农业就业率正逐年下降。近年来,突尼斯还增加了有机农作物种植面积。

突尼斯有五大农业区域,北部丘陵地区,多谷地溪流,适宜种植谷物;东北部地区,适宜种植水果;中部台地和草场,适宜发展畜牧业;南部绿洲,适宜种植椰枣和发展畜牧业;南部沙漠地区,适宜种植橄榄树。据最新数据统计,突尼斯的农业用地总面积约为970万公顷,比30年前增加约100万公顷,其中永久草地和牧场的农业面积超过470万公顷,其余为可耕地和种植地,橄榄和谷物(大麦、硬粒小麦)占用大部分的种植面积,有机作物生长占用约32万公顷的种植面积。

种植业

突尼斯的主要农产品有谷物、橄榄、西红柿、柑橘类水果、甜菜、枣子、杏仁等。2021年,突尼斯谷物产量约为170万吨,番茄产量约为140万吨,橄榄产量为70万吨,马铃薯产量45万吨,柑橘类水果产量41万吨,椰枣产量24.1万吨,甜菜产量10.2万吨。突尼斯是世界第七大橄榄生产国,第十大椰枣生产国。

畜牧业

突尼斯的畜牧业主要由鸡、火鸡、羊和牛组成。2021年,突尼斯的鸡存栏量约为9900万只,是该国最大的活体动物存栏量,火鸡存约为1320万只,绵羊620万只,马和猪所占比例最少。

渔业

突尼斯最主要的捕捞方式是沿海捕捞,渔业产量最高的地区是莫纳斯提尔和斯法克斯。2019年,突尼斯渔业和水产养殖产量超过15万吨,全国产量总体呈逐年增长趋势,突尼斯渔业和水产养殖产值累计超过13.8亿突尼斯第纳尔(约5.1亿美元)。

第二产业

2021年,第二产业为突尼斯国内生产总值贡献23.12%,并为34.19%的劳动人口提供就业。突尼斯通过实施工业计划和发展工业现代化建设,建立了以石油和磷酸盐开采与生产为主的工矿业,以能源、建材、机械装备、电力装备、冶金、化工和汽车生产为主的重工业,以纺织、服装、皮革、食品加工、陶瓷和塑料生产为主的轻工业,以及以制革、地毯、编织、铜器等特色传统手工业相结合的发展模式。其中,工矿业是国民经济的重点发展行业,政府采取多项措施来促进该领域发展,例如:增加投资、企业整顿和私有化、鼓励私人投资、吸引外资、救助国有企业、兴建自由工业开发区等。

工矿业

磷酸盐是突尼斯重要的矿产资源,预计储量为20亿吨,居世界磷酸盐储量第五名,2022年突尼斯设立了14个磷矿开采项目。突尼斯国内最大的磷酸盐开采公司为加夫萨磷酸盐公司(The Gafsa Phosphate Company 简称CPG),该公司成立于19世纪末法国殖民时期,主要业务分为四大类:土地整理、磷酸盐开采、生产和营销。

突尼斯还拥有石油资源。2022年,突尼斯石油产量为34940桶/日,国内主要有两条输油管线,一条1966年建成的从博尔马油田到加贝斯湾的斯希腊港口管线,这条管线全长约885千米,经过阿尔及利亚境内。另一条为1968年建成为从杜伯尔油田到斯希腊港口的管线,全长170千米,重要的炼工厂有比塞大炼油厂和撒哈拉精炼厂。

2022年制造业增长5%,对GDP增长贡献0.7%,其中纺织业和机电业在制造业增长中占据主导地位,2022年增速分别为14%和7.9%,并为社会提供了约29600个就业岗位。较知名的突尼斯本地制造厂商有制造建筑材料的巴西沃托兰廷西门托斯(Votorantim Cimentos Brasil)、综合制造Aramys 集团、制造电缆的万泰集团(OneTech Group)和制造纺织品及服装的特尼科克斯集团(Tunicotex Group)等。

21世纪以来,制造业是突尼斯现代化工业发展的重点,政府在“十五”计划和“十一五”计划中,将提升企业竞争力和促进工业现代化作为发展目标,全面整顿企业,建立23个新兴自由工业区,给与投资制造业的私人企业优惠政策,扶植中小企业发展,推动本地各种企业走向国际。

建筑和公共工程

2022年,政府账户赤字恶化59%,赤字金额达124亿(占GDP的8.5%),在2017年至2022年间政府债务占GDP的比重从66.9%上升至79.3%,中央和地方财政可用于补贴和公共建设资金紧张,导致非制造业,如电力、水和建筑对GDP增长的贡献为负,尤其是建筑业的萎靡引起约82900的劳动人口面临失业问题。

第三产业

2021年,服务业为突尼斯国内生产总值贡献60.14%,并为51.89%的劳动人口提供就业。

金融业

突尼斯银行由中央银行、发展银行、商业银行共同组成。突尼斯中央银行是该国的中央银行,成立于1958年。1969年突尼斯证券交易(Bourse de Tunis)所成立,该交易所受国营金融市场委员会的控制,促进了私有化并鼓励国内储蓄和外国投资,是突尼斯经济政策的核心支柱。截至2023年10月,突尼斯共有79家上市公司正常交易,自2023年初以来,突尼斯主要股市指数TUNINDEX上涨了293点,即3.62%。

旅游业

旅游业是突尼斯的重要产业,也是突尼斯第一大外汇来源。突尼斯的旅游业能够带动旅游景点、交通、酒店和住宿设施等发展,旅游为突尼斯的经济贡献通常达7%左右,2021年,旅游业的资本投资增至2.943亿突尼斯第纳尔(约合9000万美元),为当地创造了92700个就业岗位。截至2023年5月底,旅游收入约为17亿第纳尔(5.5亿美元),比去年同期增长57%。突尼斯的旅游景点主要分布在东部沿海地带,最大的旅游基地是苏塞康达维中心(Port Kantaoui),著名的旅游区有突尼斯城、苏塞、莫纳斯提尔、崩角和杰尔巴岛等。

国际贸易

突尼斯推行贸易自由化政策,自2008年同与欧盟自由贸易区正式生效以来,欧盟成为突尼斯的最重要的贸易伙伴,2012年,欧突尼斯获欧盟给与的优先伙伴地位。2021年来,突尼斯前三大出口市场为法国、意大利、德国,前三大进口来源国为意大利、法国、中国,主要出口产品有:磷酸盐、橄榄油、椰枣、鱼产品、电子机械品、纺织品等,主要进口产品有:能源、谷物、食品加工品、棉花、机电设备、汽车等。突尼斯2022年的贸易逆差为51.4亿美元,比2021年增加14.2%,其中,出口总额较2021年增长14.3%,进口总额较2020年增长13.3%。

外资

2021年外国对突投资总额达6.71亿美元,主要以外国直接投资 (FDI) 的形式出现,其中FDI对向证券投资170万美元,与2020年相比下降0.5%。工业部门约占所有FDI流入量的51.6%,能源占29.3%,服务业占18.7%。据FIPA统计,这些资本流入(不包括能源行业)在2021年创造了11300个新就业岗位。法国是2021年突尼斯最大的外国投资者,投资额为1.55亿美元,第二名为意大利投资6000万美元,其次是西班牙2800万美元、约旦2600万美元和美国1850万美元。

外国援助

2020年,突尼斯收到9.749亿美元外国援助。

2021年,突尼斯收到10.934亿美元外国援助。

2023年10月,突尼斯总统赛义德拒绝了欧洲领导人向突尼斯提供的1.27亿欧元的财政援助。

社会

教育

突尼斯的教育体系包括早期教育、小学教育、初中、中学和高等教育。义务教育的期限为九年,6至15 岁的儿童通常必须接受小学和初中教育(一年级至九年级)。突尼斯的小学入学率已达100%,在2020-2021学年约有130万名学生接受初等教育,110万名学生接受中等教育,23万名学生接受高等教育。突尼斯的教育受到法国制度的影响。法语与阿拉伯语一起作为教学语言,一些高等教育课程提供英语教学。突尼斯有公立和私立两种教育机构,学费根据教育水平和学校类型而有所不同,政府为就读公共教育的学生提供财政支持,据2021年统计,突尼斯的教育支出超过67亿突尼斯第纳尔(约合21亿美元),突尼斯的成年人识字率为82.70%,较2014年提高了3.66%,其中成年男性的识字率为89.1%,成年女性的识字率为76.5%。

埃尔马纳尔大学

突尼斯埃尔马纳尔大学(University of Tunis El Manar),成立于2000年,提供法律、文学、环境科学、健康科学、医学、经济学、工程和技术、科学、人文、IT、社会科学等广泛的学课程,是突尼斯最好的大学之一。

斯法克斯大学

斯法克斯大学(University of Sfax),成立于1986年,原名南方大学。斯法克斯大学拥有21个高等教育机构、5个研究学院、3个学院、12个研究所和1个研究中心组成,并且该校与各大大公司建立了合作伙伴关系,与法国、加拿大、比利时和摩洛哥等多个国家的外国大学在研究和交流项目方面进行学术合作。

媒体

自2011年革命以来,突尼斯的媒体变得越来越多样化。电视是最受欢迎的媒体,尤其是私营频道Al Hiwar Ettounsi和Attessia。第二受欢迎的是广播电台,其中最流行的电台是Mosaïque FM 。 在线网站拥有大量订阅者,例如Agence Tunis Afrique Presse、Kapitalis、Tunisie Numerique。印刷媒体正在衰落。

文化事业

突尼斯国家档案馆和国家图书馆位于突尼斯城,收藏了大量文献、书籍和手稿。全国各地还有多个博物馆,其中最著名的是巴尔多国家博物馆。

突尼斯国家图书馆

突尼斯国家图书馆成立于1885年,坐落于突尼斯城,曾用名为法国图书馆,后来被称为人民图书馆,藏书约有4万册,建筑物具有伊斯兰风格。

巴尔多国家博物馆

巴尔多国家博物馆(Bardo National Museum)原名阿拉维博物馆(Alaoui Museum),建于1888年。该馆收藏了大量罗马马赛克、以及来源于古希腊、迦太基、突尼斯和伊斯兰时期的文物,博物馆展示的物品范围从史前文物到现代珠宝。

迦太基国家博物馆

迦太基国家博物馆(Carthage National Museum)由红衣主教Charles Martial Lavigerie于1875年在修道院内建立,1956年之前,其名称为拉维杰里博物馆 (Museum Lavigerie)。该馆主要展览迦太基、罗马以及拜占庭时期的藏品。

体育事业

足球(欧式)是突尼斯最受欢迎的运动,为此,突尼斯会举办三个足球职业联赛:LP-1、LP-2和LP-3,并在全国4个地区和24个省份进行业余联赛。学校鼓励体育运动,地方体育俱乐部还能得到政府的财政支持。突尼斯国家体育场是拉迪斯奥林匹克体育场(Stade Olympique Hammadi Agrebi)。突尼斯队曾6次闯入世界杯决赛圈(1978年、1998年、2002年、2006年、2018年和2022年),并于2004年,国家足球队夺得非洲国家杯冠军。2011年,突尼斯获得FIBA非洲锦标赛冠军(篮球)2022年,突尼斯承办了第二届国际乒联世界青年锦标赛(ITTF)。

社会保障

2021年,突尼斯的贫困率为16.6%。突尼斯的保险业仍在发展中,截至2022年,全国共有22个保险公司,预计2023年保险总市场业务总额将达到16.5亿美元,占GDP的比例不足1%,保险市场的人均支出为132美元。突尼斯的社会保险还未普及农村地区的非正规工人和临时雇佣的女工以及无证移民,缺乏失业补助。

卫生健康

突尼斯拥有较完善的医疗系统,婴儿死亡率居非洲地区最低,据2019年统计,突尼斯共有2176个公共卫生基本卫生中心,其中包括110家市医院和35家省医院,以及100家私人医疗保健,药店已经遍及城市地区,常见药物都可以根据需要购买到,但农村地区的药店和药品比较稀缺。2021年,平均每1000名活产婴儿的死亡人数为14人,人均寿命达73.77岁,生育率为2.09。

社会治安

尽管突尼斯的安全戒备森严,但仍不时发生武装袭击、扒窃,走私事件,2023年,突尼斯的安全威胁指数为6.9,属于中等偏高,人类逃亡和人才流失指数为5.6,难民指数为2.9。经常发生武装行动的地区在延杜巴、卡塞林、西迪布济德和凯夫省以及阿尔及利亚和利比亚边境地区,武装袭击的目标主要是警察、军队和政府大楼,发生扒窃和抢包的事件主要在城市地区,走私行动主要发生在边境地区。对此,突尼斯政府正在加强针对旅游业安全及社会安全的反恐工作。

环保

随着撒哈拉沙漠逐渐向北蔓延,突尼斯面临着日益严重的荒漠化,海平面上升等环境威胁。2015年,突尼斯加入《巴黎协定》,承诺减少所有部门的温室气体排放,目标在2030年相对于2010年的水平减少41%,通过逐步淘汰化石燃料、增加天然气和太阳能等清洁能源使用,预计将工矿业部门的减排量达到75%左右。 2012年,突尼斯的环保人士成立了突尼斯绿色建筑委员(GBC),旨在促进国家层面的可持续建筑发展。2018年,法国可持续发展集团(AFD)向突尼斯化学集团 (GCT) 提供补贴,用于应对突尼斯磷酸盐及其衍生物(肥料、磷酸等)所带来的环境问题。

交通

概述

2019年,交通运输业对GDP的贡献约为7%,每年的增速为5%左右。突尼斯的交通运输及其辅助性服务已经走向国际化,陆海空交通网络几乎覆盖全国,且政府正在积极建设交通现代化技术。

公路

2023年,突尼斯的公路(国际一级和二级柏油公路)总长约2万千米,连通各个城市及乡镇,陆路运输占突尼斯货运总量的50%,客运总量的90%。突尼斯境内有A1、A3、A4三条国内高速公路和一条横贯非洲国际高速公路。2019年,突尼斯公路客运量近5.13亿人次。突尼斯的道路交通状况较为复杂,2013年至2019年平均每年有2495人死于交通事故,相当于每年每10万居民中有21.2人因事故死亡,世界平均水平为17。突尼斯的交通靠右侧行驶,城市地区的速度限制为50千米/小时,郊区限速70千米/小时,高速公路的速度限制为110 公里/小时。

铁路

2023年,突尼斯的铁路总长为2167千米,共有23条线路,267个车站,列车每日发动数量为244列旅客列车和68列货运列车。铁路枢纽为突尼斯城,主要的线路包括:突尼斯-加贝斯、突尼斯-卡塞林、突尼斯-斯法克斯等,主要的火车站包括:突尼斯站、哈比卜·布尔吉巴·莫纳斯提尔站、马赫迪耶站、萨赫林站等。除了国家铁路交通(SNCFT)外,政府在突尼斯城还建设了Transtu、RFR的快速轻轨线路,用于日常通勤,可以往返于突尼斯市中心和北部郊区,运行频率约为每15分钟左右一趟,途径火车总站、机场和巴尔多国家博物馆等地点。

航空

截至2023年,突尼斯共有9个国际机场,分别为:突尼斯迦太基国际机场、莫纳斯提尔·哈比卜·布尔吉巴国际机场、杰尔巴杰尔吉斯国际机场、斯法克斯锡纳国际机场、托泽尔内夫塔国际机场、恩菲达 - 哈马马特国际机场、加夫萨卡萨尔国际机场、加贝斯·马特马塔国际机场和塔巴卡7/11机场(暂未使用)。据2020年统计,迦太基国际机场是突尼斯最活跃的机场,每月平均有1786架次进出港航班,杰尔巴机场平均有425架次航班,莫纳提尔斯机场平均有236个航班,斯法克斯机场平均有190次航班,其余机场每月平均航班总数不超过51架次。

航运

据2023年统计,突尼斯拥有8个大型商业港口。比塞大·门泽尔·布尔吉巴港以石油运输为主。Radès主要从事集装箱运输。Goulette主要发展客运和游轮。苏赛港主要处理一般货物的运输。斯法克斯港是多功能港口。加贝斯是工业港口,主要贩运化学品。Skhira是石化港口。Zarzis主要处理石油和海盐运输。

文化

饮食

突尼斯美食是地中海口味与马格里布传统美食相融合产物,主要以海鲜、肉类、橄榄油、西红柿和大量香料(如小茴香、香菜、香菜和辣椒粉)为主。

哈里萨辣酱

哈里萨(Harissa)是一种由辣椒制作而成的调味品,是突尼斯社会日常饮食的重要组成部分。制作哈里萨辣酱需要将辣椒晒干去籽、清洗、研磨,再与盐、大蒜、香菜和橄榄油等材料混合调味后储存在玻璃或陶器中。哈里萨辣酱可被用来为肉类、蔬菜、炖鱼、蒸粗麦粉、鹰嘴豆汤等食物调味。并且突尼斯还成立了农民社区和农学院来传承辣椒种植的相关知识和技能。2022年联合国教科文组织将哈里萨辣酱列为突尼斯非物质文化遗产。

蒸粗麦粉

蒸粗麦粉(Couscous或Kosksi),是一种以硬质小麦粗面粉为主的面食,烹饪时会将粗麦粉覆盖在肉类和蔬菜上,通常搭配海鲜、辣酱一起食用。2020年,突尼斯有关粗麦粉生产和消费的知识、技能和实践被联合国教科文组织列为非物质文化遗产。

Masfouf

Masfouf或Mesfouf,是一种甜蒸粗麦粉,传统上是在斋月期间为封斋饭准备的,通过在粗麦粉上浇橄榄油,然后与冷黄油或牛奶和糖混合制作而成。

Chakchouka

Chakchouka在西方通常被称为Shakshouka,是一种全球流行的马格里布菜,在荷包蛋配上辣番茄酱、青椒、洋葱、大蒜、橄榄油、红辣椒、哈里萨辣酱、小茴香和辣椒。

节日

突尼斯重要的节日名称 | 日期 |

元旦 | 1月1日 |

革命节 | 1月18日 |

独立日 | 3月20日 |

烈士节 | 4月9日 |

劳动节 | 5月1日 |

国庆节 | 6月1日 |

共和国日 | 7月25日 |

妇女节 | 8月13日 |

疏散日 | 10月15日 |

革命日 | 12月17日 |

斋月 | 伊斯兰历9月 |

开斋节 | 伊斯兰历10月 |

迦太基国际音乐节 | 7月、8月 |

撒哈拉国际节 | 12月 |

斋节

按照伊斯兰教教规,斋节(Ramadan)于回历年的9月份举行,持续30天左右,在斋节的每天日出至日落期间,教徒们必须禁欲,不能进食、喝水、抽烟等,日落以后回归正常生活。一般在斋月期间,人们白天工作效率较低,入夜后的生活十分忙碌。

开斋节

开斋节(Eid al-Fitr)是在斋月结束后穆斯林们庆祝信仰的家庭节日,一般庆祝1~3天,以日落后看到月亮为开始标志,如果当天没有月亮会延期至第二天夜晚。在此期间朋友们互相拜访问候、一起享受菜肴、互赠礼物、穿新衣服、扫墓,做礼拜等。按照穆斯林的习俗,许多穆斯林在这个节日会向有需要的人捐赠金钱。

迦太基国际音乐节

迦太基国际音乐节(FIC)是每年7月至8月份在突尼斯东部沿海迦太基剧院里举办的音乐节活动,该节日以阿拉伯地中海文化和各种艺术展示为特色。

撒哈拉国际节

撒哈拉国际节又称为骆驼节,始于1910年,每年12月左右在杜兹镇举办,具体活动时间需要根据官方通知。活动期间举办的活动有赛骆驼、摔跤、斯洛伊狩猎(阿拉伯灰狗赛跑)、舞蹈,杂技、沙曲棍球,以及沙漠牛仔竞技。

服装

在21世纪,许多突尼斯人依旧穿着民族服装并搭配传统的服饰配饰。最受突尼斯男性欢迎的传统服装为Jebba,这是一款素色的服装,分夏季白丝绸和冬季灰色羊毛款,此外还有一款搭配Jebba的羊毛斗篷叫做Burnoose。突尼斯女性喜欢将刺绣衬衫、宽松裤子和覆盖头部的白色丝绸或羊毛面纱(Sefseri)一起搭配着穿。突尼斯人民普遍喜爱刺绣和珠宝,一般用于制作正式服装的主要材料是丝绸、天鹅绒、棉、锦缎和羊毛,服装装饰主要有刺绣、宝石、贵金属、蕾丝或织物图案。突尼斯的年轻人们更喜爱穿着现代服装。

文学

突尼斯文学有根据语言区分为两种形式:阿拉伯语文学和法语文学。阿拉伯文学可以追溯到七世纪阿拉伯人统治时期,法语文学从1881年法国保护法开始产生。当代著名的阿拉伯文学人物有,阿里·杜阿吉(Ali Douagi,1909-1949)创作了150个广播故事、500 首诗歌和流行歌曲以及近 15 部戏剧作品,被人们称为“现代突尼斯短篇小说之父”。阿卜杜勒阿齐兹·阿鲁伊 (1898-1971)、塔哈尔·哈达德 (1899-1935)等人于1937年共同出版了《阿拉伯浪漫故事》。诗人Abou el Kacem Chebbi(1909-1934),代表作《Ela Toghat Al Alaam》。二十世纪,法语文学开始在突尼斯盛行,由一批阿拉伯穆斯林作家推动,如马哈茂德·阿斯兰(Mahmoud Aslan,1902-1975?)、萨拉·法哈特(Salah Farhat,1894-1979)、以及少数民族作家里维尔(Ryvel,1898-1972)、雅克·维赫(Jacques Vehel)等等。法语文学代表作有《突尼斯文学生活》。

建筑

突尼斯的建筑历史悠久、风格多样,融合了柏柏尔文明、迦太基文明、罗马文明、穆斯林文明、意大利、法国和西班牙等一系列欧洲建筑风格。

柏柏尔风格建筑

突尼斯南部以柏柏尔人(阿马齐格)人口为主,山顶上有设防村庄和多层设防粮仓,粮仓通常是用松散的石头建造的用粘土砂浆粘合,被称为卡斯巴(堡垒)。村庄由多个拱形房间组成,这些房间一层一层地建造,高达四层楼,房间的入口全部面向内,朝向建筑群的中央庭院或广场,楼上的客房可通过楼梯抵达。

迦太基风格建筑

迦太基布匿港口是迦太基城古代运营的旧港口,迦太基港口的布局使得船只可以从一个港口通行到另一个港口。可以通过一个宽约21m的入口从海上进入,该入口用铁链封闭。沿这些港口设有机库,可容纳220艘军舰,机库上方建有索具仓库。每个机库前都有两根爱奥尼亚柱,使港口和岛屿的周围呈现出门廊的外观。岛上为海军上将建造了一座亭子,从这座亭子里可以发出号角信号和传令。目前迦太基港口的确切位置还未找到。

罗马风格建筑

埃尔杰姆露天剧场现在是位于突尼斯埃尔杰姆市的一个椭圆形圆形剧场,曾是罗马阿非利亚行省的蒂斯德鲁斯。1979年,被联合国教科文组织列为世界遗产。

伊斯兰文化建筑

乌克巴清真寺(凯鲁万大清真寺),它是伊斯兰世界最古老的礼拜场所之一,也是后来马格里布地区所有清真寺的模范,是伊斯兰建筑的杰作之一,其周长约405米,包含一座多柱式祈祷厅、一个铺有大理石的庭院和一座方形尖塔,开启了伊斯兰教建筑使用马蹄形拱门的风格。

马赛克艺术

马赛克是一种艺术,它使用小碎片(比如鹅卵石、碎瓷器碎片、玻璃碎片等)来创建图片或图像,经常用于宗教教堂中。在罗马帝国在非洲的定居时期,建筑师打造了数千块马赛克,用来装饰上层阶级的别墅和乡村庄园。从2世纪到6世纪,马赛克艺术在突尼斯得到蓬勃发展,与罗马帝国的官方艺术不同的是,马赛克通常表达了普通公民的世界观,这些艺术品有多彩、复杂的几何和花卉式样,描绘出了民众的日常生活场景、体育比赛、角斗士表演以及古典文学和神话等艺术场景。参观马赛克艺术的地点有巴尔多博物馆,苏塞市老城区。

电影

突尼斯的电影起步于20世纪60年代,涉猎的电影风格包括动作片、社会片、戏剧、新闻和动画等,每年都会举办迦太基国际电影节等活动。1996年,电影制片人Ferid Boughedir执导的《拉古莱特的夏天》,讲述了一个友谊团体(由犹太、穆斯林和天主教女孩组成)在拉古莱特社区长大的故事,成为突尼斯的经典电影。2011年至2018年间,突尼斯有四部故事片探讨了突尼斯社会中的激进化和其他常见话题,包括妇女地位、青年人的斗争以及不断变化的亲子关系,其中一些电影获得了国际捐助者的财政援助,但国内的电影制片人往往更愿意确保创作的独立性,因此转向低成本电影。突尼斯还是一些优秀电影制作的取景地,如1977年的《星球大战》和1996年的《英国病人》。2021年,突尼斯凭借《卖皮之人》获得奥斯卡最佳国际故事片提名。

音乐

突尼斯音乐由多种风格构成,以马卢夫音乐(Malouf)而闻名,这是一种15世纪从安达卢西亚引进的音乐,起源于西班牙和葡萄牙。马卢夫一般由小型管弦乐队演奏,涉及小提琴、鼓、西塔琴和长笛使用。现代马卢夫在节奏上有一些柏柏尔音乐的元素,主要在婚礼和割礼等公共场合进行表演。突尼斯的新音乐流派包括突尼斯流行音乐、歌剧、电子音乐、旅行音乐、嘻哈音乐、说唱音乐和金属音乐。

突尼斯著名的音乐家有:乌德琴演奏家阿努阿尔·布拉赫姆(Anouar Brahem)、作曲家兼小提琴演奏家贾西尔·哈吉·优素福(Jasser Haj Youssef) 、管弦乐团El Azifet等。1982年,流行摇滚作曲家兼歌手FR David (原名 Elli Robert Fitoussi)凭借歌曲《Words》登上了全球排行榜的顶峰。突尼斯的现代音乐节活动包括塔巴卡爵士音乐节(Tabarka Jazz Festival)、泰图尔的阿拉伯安达卢西亚音乐节(Arab Andalusian Music Festival)、迦太基音乐节和杜兹镇撒哈拉国际节等。

绘画

自突尼斯独立后,突尼斯政府设立了一些文化机构并组织了文化沙龙活动,但因其表现出的学院主义和东方主义的倾向,不久便被艺术家们摈弃。随后当地艺术家展开艺术运动,在吸收国外经验的同时,将本国传统和文化元素相融合,开创独立的突尼斯的民族绘画艺术风格。最有影响力的艺术家中为叶海亚·图尔基(Yahia Turki,1903-1969 年),被誉为突尼斯绘画之父,他在画布上描绘出了露天集市以及迷宫般麦地那窄巷里人们的日常生活景象。二十世纪六十年代初,Hatem el-Mekki(1918-2003)和Hedi Turki(1922-2019)尝试了基于复杂传统几何图案的抽象主义风格。二十一世纪以来,最具代表性的画家是eL Seed,他经常引用巴勒斯坦诗人马哈茂德·达尔维什(Mahmoud Darwish)的诗句和《古兰经》中的名句,通过涂鸦的方式试图传达追求和平,自由和互相尊重的思想。

舞蹈

舞蹈是突尼斯文化的重要组成部分,经常可以在婚礼、音乐会、节日甚至足球比赛中看到突尼斯舞蹈表演。传统的突尼斯舞蹈类似于埃及风格舞蹈,但节奏较为明快,例如努巴舞,一种涉及装满水的罐子杂技表演,另一种流行的舞蹈是Stambali,一种宗教风格的肚皮舞。

书法

突尼斯的阿拉伯书法是一种流畅书写阿拉伯文字的艺术实践,并以此传达和谐、优雅和美丽的思想。阿拉伯书法使用阿拉伯字母表中的二十八个字母,从右到左以草书书写,最初的目的是使书写清晰易读,后逐渐成为伊斯兰阿拉伯艺术的传统和现代作品。用于书写的工具是芦苇和竹杆,墨水采用蜂蜜、黑烟灰和藏红花的混合物,纸张是手工制作并用淀粉、蛋清和明矾处理的。现代阿拉伯书法常用记号笔和合成颜料,喷漆用于墙壁、标牌和建筑物上的书法涂鸦。2021年,突尼斯的阿拉伯书法被列入非物质文化遗产。

陶艺

突尼斯Sejnane妇女的特殊陶艺技能可以生产家居陶器工艺品,包括炊具、玩偶和动物雕像等。制陶的粘土通常从干河床中提取,制陶的过程包括将黏土切成块,压碎、纯化,捏合和成型,然后烧制,最后装饰上双色调的几何图案。2018年,Sejnane妇女的特殊陶艺技能被列为非物质文化遗产。

国家象征

国旗

突尼斯国旗于1831年正式启用,这是一面红色的旗帜,比例为2∶3,中间是新月抱星的图案,象征了伊斯兰教和好运,也代表了突尼斯曾经被奥斯曼帝国统治的历史。

国徽

突尼斯国徽启用时间为1963年,1987年更新为现在版本。为金底盾形,上方为白帆船,代表突尼斯与海洋的密切关系;左下为天秤,象征公平正义,右下为持剑的狮子。饰带上以阿拉伯语书国家格言“自由、秩序、正义”。盾的上方有新月抱星的图案。

国歌

《祖国的卫士》(Defenders of the Homeland),于1987年被作为国歌。歌词改编自叙利亚诗人穆斯塔法·萨迪克·拉菲耶于1930年代完成的诗作;穆斯塔法·萨迪克·拉菲耶和阿布尔·卡塞姆·埃谢比作词;穆罕默德·阿卜杜勒-瓦哈卜和艾哈迈德·海雷丁谱曲。

国花

突尼斯国花为茉莉花(Jasmine),象征着友谊与奉献,它代表了突尼斯人民的美丽,具有浓郁的香味,象征着阿拉伯之春期间突尼斯人为自由而战的勇气。它的花朵呈白色或黄色,代表突尼斯人民的和平、自由和团结。

国家动物

国家动物为阿拉伯骆驼(Arabian camel),又名单峰骆驼,因在沙漠中帮助人们运输而被称为“沙漠之舟”,对沙漠地区的人们有重要意义。

国树

突尼斯的国树是橄榄树(Olives Tree),在突尼斯境内拥有广泛的种植面积,促进了突尼斯的经济发展。

旅游

综述

2021年,突尼斯游客总数达到200万人次,绝对值排名世界第42位。突尼斯凭借丰富的历史文化与地中海式沙滩风景每年吸引大量游客。截止2023年,突尼斯共有9处世界遗产,其中1处自然遗产为伊奇库尔国家公园,8处文化遗产,分别为迦太基遗址、埃尔杰姆露天剧场、突尼斯麦地那、凯尔库安的布匿镇及其墓地、凯鲁万、苏塞麦地那、杜加古城遗址和杰尔巴岛。

景点景观

杰尔巴岛

杰尔巴岛(Jarbah/Djerba),是位于地中海加贝斯湾的一座岛屿,有一条长约4英里(6千米)的堤道与突尼斯大陆相连。这里最初是罗马人定居的地方,历史上被称为“食莲者之地”。杰尔巴岛也被称为梦想之岛,2023年联合国教科文组织将杰尔巴岛列入世界文化遗产。 杰尔巴岛最著名的地方是杰尔巴胡德(Djerbahood),那里所有的墙壁都画满了国际艺术家的画作 。杰尔巴岛还有一种独特的房屋拓扑,称为 El Menzel,这是一栋自给自足的房子,主要用于居住、农耕活动、编织车间和收集水。

迦太基遗址

迦太基是非洲布匿文明的大都市,也是罗马时代非洲行省的首府。迦太基遗址(Archaeological Site of Carthage)包括布匿、罗马、汪达尔、古基督教和阿拉伯的遗迹。迦太基遗址的主要已知组成部分是拜尔萨卫城、布匿港口、布匿塔、墓地、剧院、圆形剧场、马戏团、住宅区、大教堂、安东尼浴场、马拉加蓄水池和考古保护区。1979年,迦太基遗址被联合国教科文组织列入世界文化遗产

埃尔杰姆露天剧场

埃尔杰姆露天剧场(Amphitheatre of El Jem)是罗马建筑的杰出代表。这座圆形剧场位于突尼斯中部的平原上,是一个完全由石块建成,没有地基的独立式建筑。该剧场仿照罗马竞技场建造而成,是世界上最大的圆形剧场之一,预计可容纳35000名观众,其立面由三层科林斯式和复合式拱廊组成,内部保存了分层座位和配套基础设施,主席台的墙壁、竞技场和地下通道几乎完好无损。这座建于公元238年左右的建筑见证了蒂斯德鲁斯小城(现埃尔杰姆)在罗马帝国时期的繁荣。1979年,埃尔杰姆露天剧场被联合国教科文组织列入世界文化遗产。

突尼斯麦地纳

突尼斯麦地那位于突尼斯东北部肥沃的平原地区,是马格里布地区最早的阿拉伯穆斯林城镇之一,见证了当地人类的建筑、文化以及社会政治和经济变革的历史。1979年突尼斯麦地纳凭借其完好的集市、城市区、住宅区、纪念碑和大门建筑群当选为世界文化遗产。突尼斯麦地纳大约有700多个历史古迹,分布在7个地区,其中最著名的景点有Zitouna清真寺、Kasbah清真寺、Youssef Dey清真寺、Bab Jedid门、Bab Bhar门等。

凯尔库安的布匿镇及其墓地

凯尔库安的布匿镇及其墓地(Punic Town of Kerkuane and its Necropolis)位于邦角半岛的悬崖上,是一座腓尼基人的城市。据考证该地区可能在第一次布匿战争期间被遗弃,且罗马人没有在此地重建任何建筑,所以这里保留着第三世纪的原样。1952年,凯尔库安布匿镇遗址被考古发现。1985年,凯尔库安的布匿镇及其墓地被联合国教科文组织列入世界文化遗产。

凯鲁万

凯鲁万建于670年,是马格里布地区的重要圣城,该地拥有丰富的伊斯兰教建筑遗迹,为伊斯兰教的传播做出了贡献。凯鲁万地区的重要遗址包括古城麦地那中的凯鲁万大清真寺、三门清真寺(Mosque of the Three Doors),Aghlabide圆形水库和西迪·萨希卜的扎维耶 (Zawiya of Sidi Sahib)。1988年,凯鲁万被联合国教科文组织指定为世界文化遗产。

苏塞麦地那

苏塞麦地那位于突尼斯萨赫勒地区,是阿拉伯统治时期的重要城市之一,由于该城镇在历史上曾遭受海盗威胁,其建筑具有沿海军事建筑的独特原型。苏塞麦地那的重要遗址有里巴特(Ribat,一种防御建筑)、苏塞大清真寺、布夫塔塔清真寺(Bu Ftata Mosque)、以及有马赛克装饰艺术的古堡和城墙等。1988年,苏塞麦地纳被联合国教科文组织指定为世界文化遗产。

杜加古城遗址

杜加(Thugga/Dougga)原先是努米底亚人的定居点,在被罗马吞并前,杜加已经存在了六个多世纪,可能是努米底亚王国的第一个首都,后来在罗马和拜占庭统治下蓬勃发展起来,杜加考古遗址完整地保存了不同时期以及各种类型的建筑物,有杜加国会大厦、土星神庙(Temple of Saturn)、剧院、努米底亚长城、密涅瓦神庙(Cisterns of Ain Mizeb)、朱诺-凯勒斯提斯神庙(Temple of Juno-Caelestis)等。1997年,杜加古城被联合国教科文组织指定为世界文化遗产。

注释

[a]这个词被定义为“躺下”或“躺下”,并引申为“过夜”,或“在……过夜”,或“到某个地方过夜”。

[b]闪米特人起源于阿拉伯半岛和叙利亚沙漠的游牧民族。

[c]意思为:灰土

[d]代称摩洛哥、阿尔及利亚和突尼斯这三国所在地区

[e]突尼斯的一个镇

[f]柏柏尔(Berber)一词源于古希腊语barabaroi,后来演变成拉丁语中的barbari,意思为“野蛮人”,阿拉伯人称他们为berbers,柏柏尔人自称为“阿马齐格”,意思为“大地人”“自由幸福的人”,在历史上,不同的国家和地区对柏柏尔人的称呼有所不同。

[g]或称阿马齐格人(Amazigh)

[h]闪米特语族,译作闪米特语族、塞姆语族或闪米特米特语族,旧称叙利亚-阿拉伯语族,是亚非语系之下的语族之一,起源于中东地区,其下属语言约有3.3亿人作为母语,分布于西亚、北非和非洲之角,也有亚非语系侨民生活于欧洲和北美,或高加索和中亚。

[i]突尼斯尤蒂卡,一座古老的腓尼基和迦太基城市,位于梅杰尔达河流入地中海的出水口附近,在南部的迦太基和北部的河马迪亚拉里图斯(今比塞大)之间。

[j]努米底亚(前202年-前46年)是一个古罗马时期个柏柏尔人王国。

[k]行省(Provincia)意为“管辖”和“委托”,专指意大利以外要向罗马纳贡的属地。

[l]倭马亚王朝,或译为伍麦叶王朝、奥米雅王朝、奥玛雅王朝,在古中国《旧唐书》中被称为白衣大食,是由倭马亚家族统治的哈里发国,是阿拉伯帝国的第一个世袭王朝。在伊斯兰教最初的四位哈里发的执政结束之后,由阿拉伯帝国的叙利亚总督穆阿维叶建立。公元661年至750年期间,该王朝是穆斯林世界的主要统治者。

[m]哈里发本为阿拉伯帝国最高的统治者称号,相当于一般所说的皇帝,但同时兼有统治所有逊尼派穆斯林的精神领袖的意味,故又可以同时具有类似天主教的教宗的作用,是政教合一的领袖。 在阿拉伯帝国鼎盛时期,哈里发拥有最高权威,管理着庞大的伊斯兰帝国。

[n]帕夏是奥斯曼帝国高级官员的尊称

[o]帕夏失势后,德伊掌握实权,德伊设置掌管税收统率各部落军队的官员称为贝伊。

[p]即从海上吹来的湿润空气在夜间遇冷凝结而成的露水。

[q]中生代是显生宙第二个代,晚于古生代,早于新生代。这一时期形成的地层称中生界。

[r]位于杰贝勒特巴加(Jebel Tebaga)

[s]白垩纪(Cretaceous )是中生代中的最后一个纪,代表了地球历史上从145MaB.P.到66MaB.P.的那段时期

[t]第四纪是新生代最新的一个纪,包括更新世和全新世。下限年代多采用距今258万年 。第四纪期间生物界已进化到现代面貌。灵长目中完成了从猿到人的进化。

[u]曾是罗马最重要的城市之一,后被汪达尔人和倭马亚征服者夷为废墟。现在是突尼斯苏塞的一部分。

[v]阿拉伯国家是指以阿拉伯语为母语的19个国家。由国际组织阿拉伯联盟的22个成员国组成,该地区西起大西洋,东至阿拉伯海,北至地中海,东南至印度洋。阿拉伯世界的东部称为马什里克,西部称为马格里布。

[w]人力资本指数计算健康和教育对工人生产力的贡献。指数最后得分范围为从0到1,测量今天出生的孩子作为未来工人所具备的生产力相对于全面健康和完整教育所具备的生产力基准。

[x]塞尼德语是一种已经灭绝的东泽纳蒂柏柏尔语

[y]在伊斯兰农历中,古尔邦节是宰牲节的第十天,持续四天。在国际(公历)日历中,日期每年都不同,每年大约提前 11 天。古尔邦节的传统包括宰杀动物并将肉分成三份—给家人、给亲戚和朋友、给穷人。目标是确保每个穆斯林都能吃肉。

[z]传统上,开斋节从第一次看到新月之夜的日落开始。如果在上个月的农历二十九日之后没有立即观察月亮,则在第二天庆祝该节日。开斋节的庆祝时间为一到三天,具体取决于国家/地区。开斋节禁止斋戒,并在这一天提名特定的祈祷。作为一项强制性的慈善行为,在进行开斋节祈祷之前,要向穷人和有需要的人支付金钱。

[aa]遵守的穆哈拉姆节的主要是什叶派穆斯林,在穆哈拉月期间伊斯兰历的第一个月。这些一年一度的仪式是为了纪念伊斯兰先知穆罕默德的孙子。

[ab]纪念穆罕默德的生日

[ac]一种根据各国不同的价格水平计算出来的货币之间的等值系数,使我们能够在经济学上对各国的国内生产总值进行合理比较,这种理论汇率与实际汇率可能有很大的差距。

[ad]债务是政府在特定日期对其他人未偿还的直接定期合同债务的全部存量。