简介

它的毒液一直是研究的主要焦点,在物种平衡方面也有着很重要的作用,是医学研究的重要的物种之一。

平均长度约为1.0m,体粗壮而尾短,头较大,头背部有深棕色斑3个,背鳞具棱。其寿命可达15年。肉食动物,主要以鼠、鸟、蛇、蜥蜴及蛙类为食,主要作为夜间觅食者活动,行动迟缓,受到威胁时,会变得非常具有攻击性。

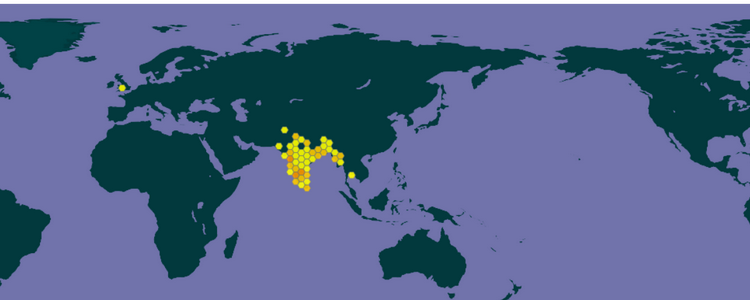

圆斑蝰蛇分布于缅甸、泰国、印度、巴基斯坦、孟加拉同和斯里兰卡、中国,在分布地为常见物种。大多生活于平原、丘陵或山区,以及草地或灌木丛中,但也可能出现在次生林(灌木丛林)、人工林和农田中,垂直分布可高达海拔2100m。

命名和分类

命名

圆斑蝰蛇(Daboia russelii)是一种产于亚洲的毒蛇。该物种以苏格兰爬行动物学家帕特里克·拉塞尔(Patrick Russell)命名,他首先描述了许多印度蛇,该属的名称来自印地语单词,意思是“隐藏的”或“潜伏者”。圆斑蝰蛇是印度四大蛇中的一员之外,也是毒蛇中造成蛇咬伤事件和死亡人数众多的毒蛇之一。

对于山蝰的学名Daboiarusselii,西方学者其实尚有不少的争持。因为发现山蝰的学者罗素(Russell),其名字应为“russelli”,但山蝰学名却普遍被写成“russelii”,当中只有一个“L”。故有人表示应该使用“russellii”。

分类

拉塞尔蝰的三个亚种:D. r. pulchella,Gray 1842(产于斯里兰卡和印度南部)、D. r. nordicus,Deraniyagala 1945(产于印度北部)和 D. r. limitis,Mertens 1927(产于印尼)。

2007年前,泰国圆斑蝰蛇(Daboia russelli siamensis Smith,1917年)被视为圆斑蝰蛇(Daboia russelli Shaw and Nodder,1797年)的东部亚种。。但在2007年,根据形态学和线粒体DNA数据分析表明,泰国圆斑蝰是一个单独的物种,因此泰国圆斑蝰蛇(Daboia siamensis Smith,1917年)被提升为物种地位。圆斑蝰主要分布于孟加拉湾以西的整个南亚地区,而泰国圆斑蝰孟加拉湾以东的东南亚地区。

形态特点

平均长度约为1.0m,最大长度约为1.8m。头较大,略呈三角形,与颈部区分明显,前端较窄,后部较宽。鼻孔大,位于头背侧。体粗壮而尾短,颜色从深棕色、棕黄色到棕灰色不等,背部图案由3排黑色或棕色椭圆形斑点组成,边缘为黑色、白色或双侧。头背部有深棕色斑3个,背脊中央一行30个左右,较大,其两侧各1行略小,而与前者交错排列。圆斑中央紫色,周围黑色且镶有黄色细边;在每两行3个圆斑之间尚有1个黑褐色点斑。腹面灰白色,尾腹面灰白色并散有细黑点。体尾背面棕褐色,有3行深色大圆斑。上唇鳞10~12枚;背鳞颈部25~31行,体中部27~33行,肛前部21~23行,除最外行外均明显起棱;腹鳞151~168枚,肛鳞1枚,尾下鳞40~54对。

分布范围

分布

分布于缅甸、泰国、印度、巴基斯坦、孟加拉同和斯里兰卡,以及中国福建、台湾、广西、广东。

栖息环境

这些蛇并不局限于任何特定的栖息地。大多生活于平原、丘陵或山区,以及草地或灌木丛中,但也可能出现在次生林(灌木丛林)、人工林和农田中,垂直分布可高达海拔2100m。圆斑蝰讨厌潮湿的环境,如沼泽、沼泽和雨林,会栖息啮齿动物洞穴、老白蚁丘、岩石裂缝、树叶堆或其他碎片中。另外,由于人类聚居的建筑物容易滋养鼠类,这一点形成了对圆斑蝰的吸引,令其亦经常出没于部份城市化地区。

生活习性

节律行为

罗素毒蛇是独居的陆生生物,昼夜均见活动,主要是夜间觅食者,喜欢白天晒太阳,一月和二月的晒太阳行为更为频繁。三月份最不活跃,夏季一般多在丘陵地带,炎热时多在阴凉通风处,秋收时见于稻田中,冬季多出现于平原,有时因觅食鼠类进入住宅。凉爽的天气里,它们在白天变得更加活跃。

攻击行为

成年圆斑蝰的行动缓慢而迟缓,常盘曲成团,但感受到危险后,他们会变得非常具有攻击性。攻击目标时,躯干前部先向后屈,形成一系列S形环,再猛然离地面向前咬目标,并发出受惊扰时发出“呼呼”声。一旦咬住猎物后不放口,幼蛇性更凶猛。被人抓起时会做出剧烈反应。能持续数分钟至半小时,身体不断胀缩。该蛇捕猎食物时多半隐蔽埋伏,尔后突然发起攻击,咬住不放。将毒液注入猎物体内,待猎物不能挣扎时,再整个吞下。幼蛇更凶猛。

觅食行为

罗素毒蛇是肉食动物,主要以鼠、鸟、蛇、蜥蜴及蛙类为食。但也会吃小型爬行动物、陆地蟹、蝎子和其他节肢动物。

生长繁殖

交配

每年2至3月进行交配。妊娠期长达6个月以上。

产卵

产期为5月至11月,但主要集中在6月和7月。

孵化

罗素蝰蛇是卵胎生的,产下的卵在体内孵化,幼体出生时是活的。一般产30~40条。也有多达63条者。

育幼

出生时,小蛇的总长度为210~260毫米。它们在出生时是独立的,并在大约2~3岁时达到生殖成熟。

物种保护

种群现状

圆斑蝰蛇在分布地区很常见,但没有具体数量。在人类居住区和农田中最为常见,但在城市和半城市生态系统中已观察到数量下降,其中斯里兰卡的圆斑蝰蛇数量正在减少。

致危因素

圆斑蝰蛇面临的主要威胁包括非法收集和交易食物和兽皮,在中国南方常用蝰蛇炮制蛇酒。在印度和斯里兰卡被捕捉用于非法毒液贸易。

保护等级

2019年,圆斑蝰蛇被列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》,等级为无危(LC)。

主要价值

研究价值

圆斑蝰蛇是医学上重要的物种之一,造成全球众多的人类中毒、死亡和残疾,因此它的毒液一直是研究的主要焦点。临床上,可以圆斑蝰蛇毒溶液来诊断先天性Ⅹ因子或Ⅶ因子缺乏症。

生态平衡

可以控制旱田和农田中田间啮齿动物和小型哺乳动物数量。减少啮齿动物造成的谷物损失。 随着它们体型的增大,它们会捕食更大的猎物,通常会转向啮齿动物,这可以提供害虫控制。

毒液

圆斑蝰为管牙类毒蛇,毒液通过螺舌齿列释放,排毒量约为44.4毫克。对于大多数人来说,致死剂量约为40~70毫克,完全在一口释放的剂量之内。

蛇毒为血循毒,成体蛇毒中以金属蛋白酶、磷脂酶A2、L-氨基酸氧化酶、丝氨酸蛋白酶和C型类凝集素为主。由于该种分布范围广,其毒液生化酶活性及致死毒性也存在较大的地区差异。

危害

圆斑蝰咬伤是印度的一个公共健康问题,每年都会导致数万人死亡。咬伤后,患者局部可见两个大的牙痕,疼痛肿胀随即蔓延,伤口处渗出组织液或起血泡,伤口周围有淤血。因蝰蛇毒主要作用于血液因子X,始初阶段使血液大量快速凝固。血液中大量消耗凝血因子。之后。血液失凝。全身严重出血。部分患者可因溶血而致贫血及黄疸.肾功能衰竭。甚至出现肺出血及脑出血。病死率较高。圆斑蝰蛇毒素还可损害心肌。造成心肌功能障碍。被该蛇咬伤后心脏广泛性出血是中毒性心肌炎和心力衰竭的毒理基础。此外。该蛇毒素还能使外周血管特别是内脏毛细血管的舒张。引起动脉血压迅速下降。造成急性循环衰竭。

急救

在确保患者和旁观者脱离圆斑蝰蛇袭击的范围后,应安抚被咬伤者并劝说其躺下并保持静止。不应以任何方式改动咬伤伤口。用湿布擦拭一次以去除表面毒液不太可能造成太大伤害(或好处),但切勿按摩伤口;被咬伤肢体上的所有戒指或其他首饰,尤其是手指上的首饰,都应摘除,并迅速送往医院。

抗蛇毒血清

印度制备有一种多价抗蛇毒血清,用于治疗该物种的叮咬。2016年底,哥斯达黎加开发出一种新的抗蛇毒血清,并在斯里兰卡启动临床试验。

相似物种

Daboia属下共有4个物种,分别是Daboia russselii 、Daboia siamensis、Daboia palaestinae和Daboia mauritanica。

中文名 | 摩尔蝰蛇 | 巴勒斯坦蝰蛇 | 圆斑蝰蛇 | 泰国圆斑蝰蛇 |

学名 | Daboia mauritanica (Duméril&Bibron,1848) | Daboia palaestinae (F.Werner,1938) | Daboia russselii (Shaw&Nodder,1797) | Daboia siamensis (MA Smith ,1917) |

分布 | 摩洛哥、西撒哈拉、阿尔及利亚和突尼斯 | 叙利亚西部,穿过黎巴嫩、以色列北部和中部到约旦西北部 | 印度、巴基斯坦、斯里兰卡、孟加拉国以及中国 | 分布于缅甸中部、泰国中部、中国东部(广西、广东、福建省和台湾)和印度尼西亚 |

图片 |

|

|

|

|