简介

根据肿瘤病理分类,胆管癌可分为乳头型、结节型、硬化型和弥漫型。根据典型的胆管癌影像特点,可作出临床诊断,内镜下壶腹部活检有助于明确诊断。治疗首选手术切除,能否根治性切除取决于病变范围、血管侵犯、有无远处转移等。

胆管癌的发病率有逐年上升的趋势。中国临床资料显示肝外胆管癌的发病率已高于胆囊癌,患者的年龄大多在50~70岁,男性与女性的比例约1.4:1。胆管癌的发病率存在有一定的地区差异,亚洲地区的发病率要比欧美国家的发病率高。美国肝门部胆管细胞癌的总体发病率是每年1/10万,其他一些区域,如日本的发病率更高。美国肝门部胆管细胞癌的总体发病率是每年1/10万,其他一些区域,如日本的发病率更高。

分型与分类

根据肿瘤来源分类

根据肿瘤生长的部位分类

上段胆管癌

又称高位胆管癌、肝门胆部管癌,指累及了胆囊开口及其近端的1/3肝外胆管,可以扩展至肝管汇合部、一侧或双侧肝管的恶性肿瘤,占肝外胆管癌的60%~70%,美国癌症联合委员会的改良Bismuth-Corlett分期法将其分为四型。

中段胆管癌

肿瘤位于胆囊管开口至十二指肠上缘,占10%~25%。

下段胆管癌

肿瘤位于十二指肠上缘至十二指肠乳头,占10%~20%。

根据肿瘤病理分类

胆管癌可分为乳头型、结节型、硬化型和弥漫型。

病因

胆管癌的病因尚不明确,可能与下列危险因素相关。

胆石症:一直被认为是胆管癌的原因之一,胆石的机械刺激而引起胆道的慢性炎症改变可能是诱发胆道黏膜癌变的一个原因。约有1/3的胆管癌合并胆道结石,而胆道结石5%~10%发生于胆管癌。

原发性硬化性胆管炎:原发性硬化性胆管炎患者发生胆管癌的机会远高于普通人。

慢性溃疡性结肠炎:胆管癌于慢性溃疡性结肠炎间的关系已有客观的证据,慢性溃疡性结肠炎的患者中,胆管癌的发生率0.4%~1.4%,其发生率是一般人群的10倍。

华支睾吸虫病:华支睾吸虫能致胆管上皮长期的刺激,可能与胆管癌的发生有关,特别是在中国南方被认为与胆管癌的发生有关。

其他:伤寒和副伤寒杆菌感染和带菌者;行胆管空肠Roux-Y吻合术、Oddi括约肌成形术后;暴露于某些化学物质(亚硝胺、二噁英、石棉和多氯联苯等)、药物和放射性核素等可能诱发胆管癌。

流行病学

胆管癌发病率存在有一定的地区差异,亚洲地区的发病率要比欧美国家的发病率高。美国肝门部胆管细胞癌的总体发病率是每年1/10万,其他一些区域,如日本的发病率更高。

胆管癌的发病率有逐年上升的趋势。中国临床资料显示肝外胆管癌的发病率已高于胆囊癌,患者的年龄大多在50~70岁,男性发病率略高于女性,男性与女性的比例约1.4:1。

病理生理学

大体分型

巨检时,胆管癌可分为乳头型、结节型、硬化型和弥漫型。

组织分型

98%以上为腺癌。高分化腺癌最常见,约占60%~70%,中分化腺癌占15%~20%,低分化及未分化腺癌少见。镜检时,胆管癌大部分是分化良好的有黏液分泌的腺癌。癌细胞呈腺泡状、小腺腔、腺管状或条索状排列。癌细胞为柱形,核长卵型,浅或深染,异型性不大。同一腺腔中细胞异质性,核质比例升高,核仁明显,间质和周围神经浸润。腺腔周围的间质富于细胞,并呈同心圆排列,这些都是胆管癌的重要特征。其中,正常的腺上皮和那些核大、核仁明显的腺上皮存在于同一腺腔中最具有诊断价值。硬化型胆管癌伴有明显纤维化。部分胆管癌伴有神经内分泌分化。

转移途径

直接侵犯和淋巴转移是胆管癌的主要转移方式,血行转移和种植转移少见。胆管癌常沿胆管周围组织、神经淋巴间隙、血管浸润扩展,并可侵犯肝实质。有时肿瘤可沿黏膜向近或远端胆管浸润延伸。胆管癌具有较高的淋巴结转移率。

临床表现

肝内胆管癌

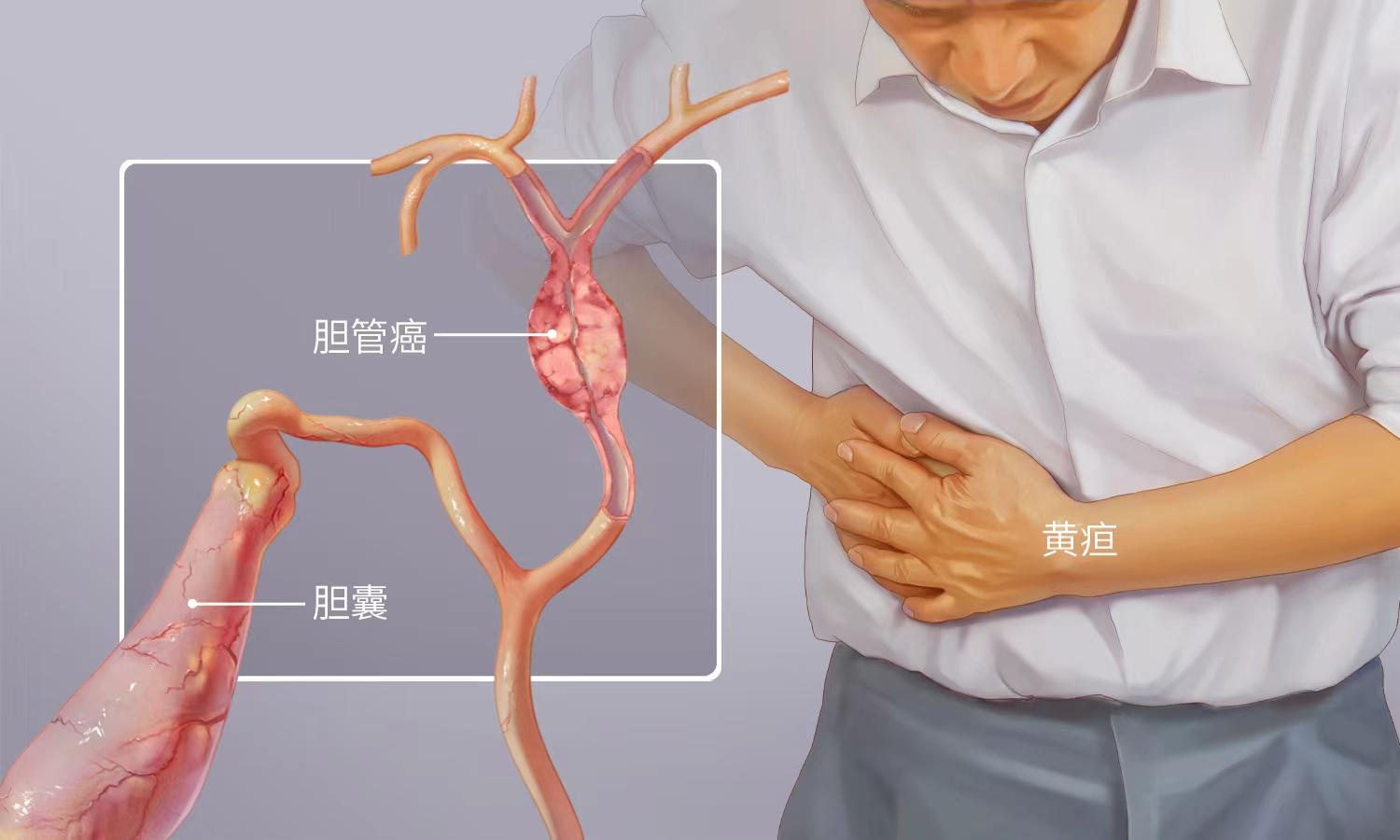

临床表现多不典型,可有消化道症状如腹痛、腹胀、黄疸、乏力、食欲减退及上腹部包块。

肝外胆管癌

检查诊断

症状诊断

有腹痛、腹胀、黄疸、畏寒、发热、乏力、食欲减退、恶心、上腹肿块等症状。

检查项目

实验室检查

血液检查

胆道梗阻时,血清总胆红素、直接胆红素、碱性磷酸酶(ALP)和γ-谷氨酰转肽酶(γ-GT)均显著升高。

胆道梗阻致维生素K吸收障碍,肝合成凝血因子受阻,凝血酶原时间延长。

随着疾病进展,清蛋白、血红蛋白和乳酸脱氢酶水平可随之下降。

血清肿瘤标志物

胆管癌无特异性肿瘤标志物,CA19-9可能升高,CEA 、甲胎蛋白(AFP)可能正常。

影像学检查

影像学检查是诊断胆管癌的主要方法。

超声检查

CT检查

不同部位的胆管癌在CT上的表现各不相同,肝内胆管癌可见边缘不规则肿块,可伴有肝叶萎缩及局部肝内胆管扩张;肝外胆管癌在肝门或壶腹周围可见肿块,伴有肝外胆管壁增厚及近端胆管扩张。

增强CT能显示梗阻近端的胆管扩张、肝内转移病灶和区域淋巴结肿大,还能显示胆管壁增厚或胆管腔内肿瘤。

磁共振(MRI)检查

能显示胆道梗阻的部位、病变性质等。磁共振(MRI)对胆管癌的术前分期、可切除性评估、手术方式的选择及评估预后等具有较高价值。

磁共振胆道成像(MRCP)检查

可较好地显示胆道分支,对胆管受累范围和程度可作出精确判断,且具有无创伤、无需注射造影剂、不受胆管分隔的影响等优点,目前已经广泛在临床上应用。

经皮肝穿刺造影(PTC)及内镜下逆行胰胆管造影(ERCP)

从不同途径向胆管内注入造影剂使胆管显影,有共同影像特征:负性充盈缺损;恶性截断征;间接征象:近端胆管不同程度的扩张,可呈“软藤征”或“垂柳征”改变。

ERCP对下段胆管癌诊断帮助较大,可同时放置内架引流减轻黄疸,用于术前准备。

十二指肠镜

可直视壶腹部的远端胆管癌,且可取活检。

核素扫描检查

胆道系统最常用的示踪剂是Tc标记的二乙基亚氨二醋酸,突出优点是在肝功能损伤、血清胆红素浓度升高时也可应用。

鉴别诊断

肝癌

胰腺癌

治疗

胆管癌以手术治疗为主。能否根治性切除取决于病变范围、血管侵犯、有无远处转移等。综合治疗能明显提高患者的生存时间和生活质量。

手术治疗

胆管癌切除手术

胆管癌化学治疗和放射治疗效果不肯定,原则上应作切除,不同部位的胆管癌手术方法有所不同。

1.上段胆管癌(肝门胆管癌):手术治疗是唯一可能治愈肝门部胆管癌的方法,目的是切除肿瘤和恢复胆道通畅。

肝门胆管癌切除术:实施肝门胆管癌骨骼化切除,将包括肿瘤在内的肝、胆总管、胆囊、部分左右肝管以及肝十二指肠韧带内除血管以外的所有软组织整块切除,将肝内胆管与空肠做Roux-en-Y吻合。

肝门胆管癌扩大切除术:在肝外胆管骨骼化切除的同时,一并施行扩大左半肝、右半肝联合尾叶切除,门静脉部分切除或整段切除甚至胰十二指肠切除术。

围肝门切除(哑铃状切除):对不能耐受大范围肝切除(尤其是扩大右半肝+尾叶切除)的患者,在切除基础上,尽可能保留肝门远侧肝组织。

全肝切除后原位肝移植术:目前尚有争议。Iwatsuki等提出的肝门部胆管癌肝移植术的适应证为:已确诊为Ⅱ期以上,开腹探查无法切除且无其他部位转移者;拟行RO切除但因肿瘤中心型浸润,只能作R1或R2切除者;手术后肝内局部复发者。

体外肝切除+自体肝移植术:手术并发症发生率和死亡率较高,临床应用少。

联合肝脏分割和门静脉结扎的分阶段肝切除术:该手术主要针对部分晚期肝癌侵及过多正常肝组织,常规切除手术由于剩余正常肝组织过少而不可行,则将患者肝切除手术分两期进行:一期手术为将患侧肝脏与正常肝脏分割和患侧肝脏门静脉结扎,一段时间后待患侧肝脏萎缩同时健侧肝脏代偿长大再行二期手术,切除患侧肝脏。

2.中段胆管癌:切除肿瘤及距肿瘤边缘0.5cm以上的胆管,肝十二指肠韧带“脉络化",肝总管-空肠Roux-en-Y吻合术。

3.下段胆管癌:由于下段胆管癌患者的黄疸出现较早,手术时可将胆管周围的组织、淋巴引流连同胰头部、十二指肠一并切除,手术方法一般采用胰十二指肠切除术和胆囊切除。出现十二指肠梗阻时,可行胃空肠吻合术;或经胃镜植入金属支架解除梗阻。

扩大切除术

姑息性手术

适应于不能切除的胆管癌。

肝门胆管癌姑息性部分切除术:包括肝门胆管癌部分切除、狭窄肝管记忆合金内支架植入、肝管空肠 Roux-Y吻合,术中可同时行胃十二指肠动脉插管、药泵皮下埋置以利术后区域灌注化疗。

姑息性胆道引流术:经皮肝穿刺胆道置管引流(PTCD)或放置内支架,经内镜鼻胆管引流或放置内支架,目的是引流胆汁,减轻黄疸。如患者不配合或操作失败,可开腹行左肝部分切除的Longmire手术,经圆韧带入路行左肝管-空肠Roux-en-Y吻合术。中下段癌可行肝总管空肠吻合术等。胆汁内引流比置管外引流的病人生活质量为高。

胃空肠吻合术:因肿瘤侵犯或压迫十二指肠造成消化道梗阻,可行胃空肠吻合术恢复消化道通畅,改善病人生存质量。

辅助治疗

放疗、化疗:对不能手术切除或伴有转移的进展期胆管癌,主要推荐吉西他滨联合铂类抗肿瘤药(顺铂、奥沙利铂等)和(或)替吉奥的化疗方案,加用埃罗替尼可增强抗肿瘤效果。放疗和化疗综合治疗能降低胆管癌根治术后的局部复发率,对不能切除的晚期和局部复发的患者也可延长生存时间和改善生活质量。

光动力疗法(PDT):利用特定波长(630nm)的激光使光增敏剂在氧的参与下发生光化学反应,破坏组织和细胞中的多种生物大分子,最终引起肿瘤细胞的坏死,是胆道肿瘤局部控制的一种有前景的方法。

射频消融术:通过局部高温使肿瘤组织凝固坏死。射频治疗还可使肿瘤周围产生一个反应带,阻断肿瘤的血供,可有效阻止肿瘤的生长、转移。

预防

远离化工原料,因为亚硝胺、二噁英、石棉和多氯联苯等化工原料和胆管癌的发生有关。

积极治疗可能导致该病的疾病,如慢性乙肝和丙肝及肝硬化。

胰胆管合流异常的患者存在先天性的解剖变异,胰管和胆管的汇合处位于十二指肠壁外,其胆管扩张是胆管细胞癌的高危因素,建议行胆囊和胆总管的预防性切除。

预后

生存率

胆管癌的疗效很差,文献报道总的5年生存率仍不足5%。

复发率及死亡率

胆管癌预后差的原因是由于大部分胆管癌患者出现临床症状时已经处于肿瘤进展期,根治性切除率低、术后复发率高,术后5年复发率大于60%;75%的患者在明确诊断后1年内死亡。行姑息性引流术的大多数患者在术后1年内死亡。

平均生存期

不论采用何种内支撑法解除胆道梗阻,平均生存期为7个月左右。

历史

日本肝癌研究组在1994年就提出将肝内胆管癌分成三种类型:肿块型、胆管周围浸润型、胆管内生长型。这三种类型的肝内胆管癌在肿瘤生物学行为上有各自的特点。

托基(Tocchi)于2001年报道在1967~1997年对1003胆道内引流术后的患者平均129.6月随访,总的胆管癌发生率5.5%(55人),明显高于一般人群。