简介

在地球大气层以外的外太空中,运行着很多尺寸小于1米的小型岩石或金属体,它们明显小于小行星,大部分的体积和砂砾差不多,被称为流星体。流星体大多来自彗星或小行星的碎片,也有少量来自月球或火星等天体抛出的碰撞冲击碎片。流星体在接近地球的时候,受到地球引力影响,改变轨道,进入了地球的大气层形成了流星雨。流星体进入大气层的速度介于11公里/秒到72公里/秒之间,和大气摩擦产生的高热使它气化,且电子产生激发,形成光迹,化为流星。这些流星体中,有些流星体的体积较大,因此发出的光很亮。当亮度比金星还高时,我们称之为火流星。大部分的流星体都比沙砾还要小,因此几乎所有的流星体都会在大气层内被销毁,不会击中地球的表面;能够撞击到地球表面的碎片称为陨石。当流星雨超过一定强度,比如每小时天顶流星数超过1000颗,就可以称为“流星暴(meteor storm)”。在光污染较少的地方,只要天气晴朗,经常能看到流星。这些单个流星,出现非常随机,地点和时间都不确定,被称之为偶发流星。

每年都会有一些流星雨,其中有三次比较大的流星雨非常适合在北半球观测。它们分别是每年1月4日前后极盛的象限仪流星雨,每年8月13-14日前后极盛的英仙座流星雨和每年12月14日前后极盛的双子座流星雨。

起源

流星雨是地球等行星与彗星碎片流相互作用的结果,彗星可以通过水蒸气阻力和碎裂产生碎片。彗星是由水冰和岩石构成的脏雪球,由嵌在冰中的岩石组成,围绕太阳运行。

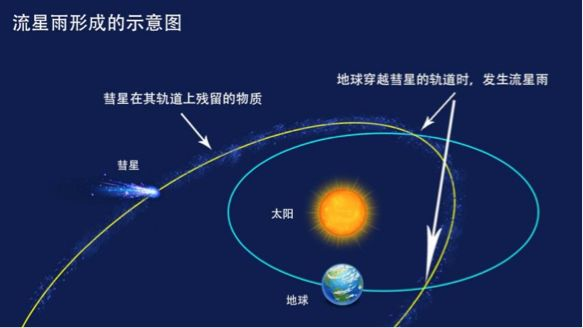

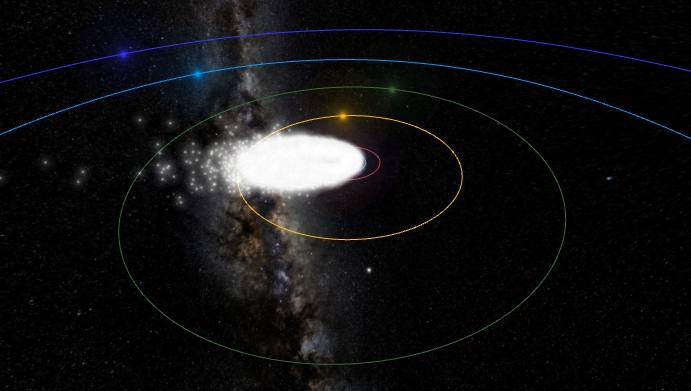

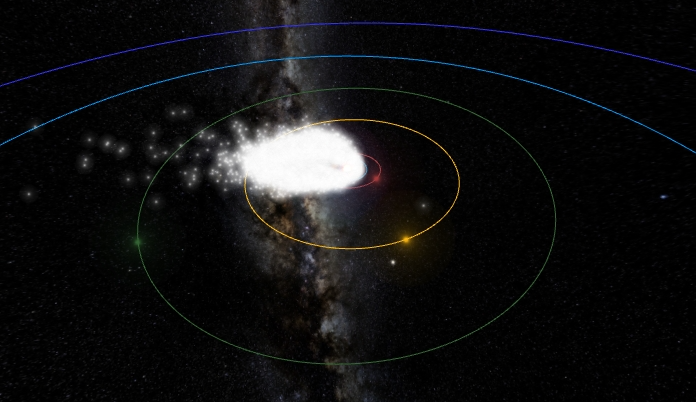

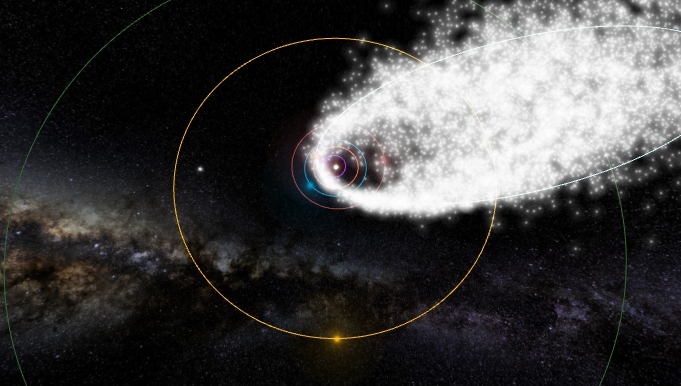

彗星的结构主要由彗核、彗发和彗尾三部分构成,其中彗核和彗发合称为彗头。彗星主要由水、氨、甲烷、氰、氮、二氧化碳等物质组成。彗核一般约占彗星总质量的95%,主要由凝结成冰的水、二氧化碳、氨和尘埃微粒混合组成。彗核的直径通常只有几百米到数公里左右,10公里以上的算是非常巨大的了。彗星的轨道多为扁长的椭圆形或是抛物线甚至双曲线,前者叫周期彗星,绕行太阳一圈的时间从几年到几万年以上都有,后面两者则叫非周期彗星。彗星平时因为距离太阳较远,所以都处于冰冻的状态,且光度极为黯淡,一旦进入地球的轨道附近,与太阳的距离缩短,在太阳辐射下,就会释放出许多气体和尘埃,形成或拉长彗发和彗尾。随着引力和光压等扰动作用下,砂砾逐渐散布在彗星运行的轨道上,形成一个布满砂砾的椭圆条带。当地球穿过这条砂砾带时,就会发生流星雨现象。

彗星在自己的运行轨道上留下了很多尘埃,当地球的轨道和彗星的轨道有重合的时候,地球每年运行到这个重合点时,在地球上的人们就可以看到这颗彗星的尘埃坠入地球大气层内而形成的流星雨。这颗彗星就被称为该流星雨的母体。流星是毫米级至厘米级尺寸的微流星体高速进入大气层,挤压摩擦大气导致小行星表面温度升高,烧蚀引起的发光现象。大部分流星解体高度在80-120公里高度,并且不会伴随声音。

流星雨是成群的流星,流星雨和辐射点的形成与彗星有关。例如象限流星雨和双子座流星雨,它们是由类小行星天体 (196256) 2003 EH1和3200 Phaethon。

辐射点

辐射点(radiant point)是指发生流星雨现象时,许多流星的轨迹都从天空中的某一点向四周散射开来,这一点称流星雨的辐射点。这是一种人们看到大量流星从夜空中某一点迸发并坠落的现象,通常以流星雨辐射点所在天区的星座命名流星雨。即当这个辐射点位于天空中某个星座,就叫这个星座的流星雨。例如:猎户座流星雨就是哈雷彗星的尘埃造成的,刚好辐射点在猎户座。

命名

国际天文学联合会(IAU)流星雨命名工作组(WG)和国际天文学联合会流星数据中心(MDC)共同负责流星雨命名的相关事宜。

依据最新的规则,流星雨命名分为两个阶段,第一个阶段为提交给流星数据中心(MDC)的新流星雨仅根据提交日期给出临时名称(而不是名称)。它由 MDC 根据前缀M、发现年份、一个大写字母和一个数字的架构进行分配;第二阶段是在充分确认流星雨的常规活动和起源后,依据前缀(M,后跟连字符)、IAU MDC数字代码(由MDC依次发布的编号)和流星雨名(发现者将被邀请为他们的流星雨提出一个独特的名称,所有提议的名字将由国际天文学联合会流星雨命名工作组评判),流星雨的最终名称将由国际天文学联合会正式批准。

研究历史

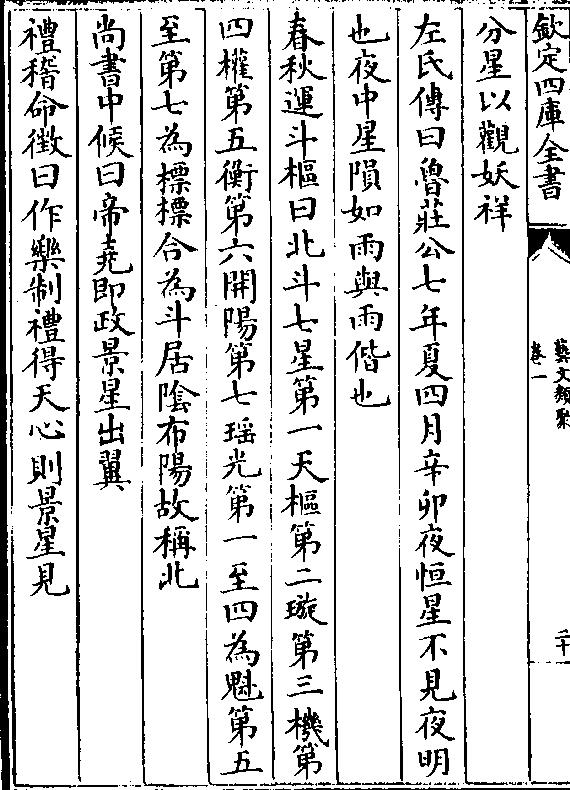

中国是最早记录流星雨的国家,《竹书纪年》中就有“夏帝癸十五年,夜中星陨如雨”的记载。《左传》中有“夏四月辛卯夜,恒星不见,夜中星陨如雨”的表述,所记载的流星雨发生在鲁庄公七年(公元前687年)四月,是世界上最早的天琴座流星雨记录。有专家统计,中国古代与流星雨有关的记录有180次之多,其中天琴座流星雨记录大约有9次,英仙座流星雨大约12次,狮子座流星雨记录有7次。

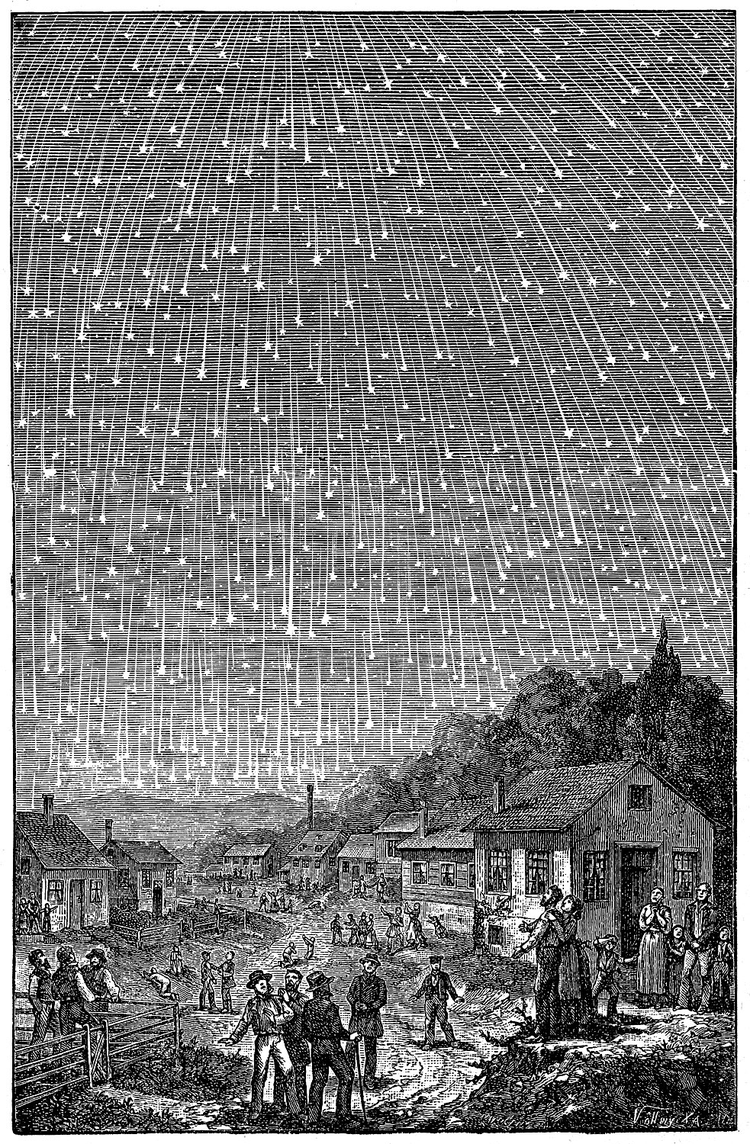

1583年8月,一场流星雨的记录出现在廷巴克图(Timbuktu)手稿中。在现代,首次出现的大规模流星风暴是1833年11月的狮子座流星雨。一种估算是每小时超过十万颗流星的峰值流量,但另一种估算在风暴减弱后,估计在整个洛基山以东的北美地区,风暴持续9个小时期间出现了超过二十万颗流星。美国的丹尼森·奥姆斯特德(Denison Olmsted,1791-1859)对这一事件进行了最准确的解释。

在1833年的最后几周里,他收集了信息,并在1834年1月向《美国科学与艺术杂志》提供了他的研究成果,这篇文章分别发表在1834年1月至4月和1836年1月。他指出,这场流星雨持续时间很短,没有在欧洲看到,流星似乎是从狮子座某一点辐射出来的。他猜测这些流星可能源自太空中的一团粒子云。随后的研究工作不断进行,但对流星雨的年度性质以及风暴事件的发生仍然困扰着研究人员。

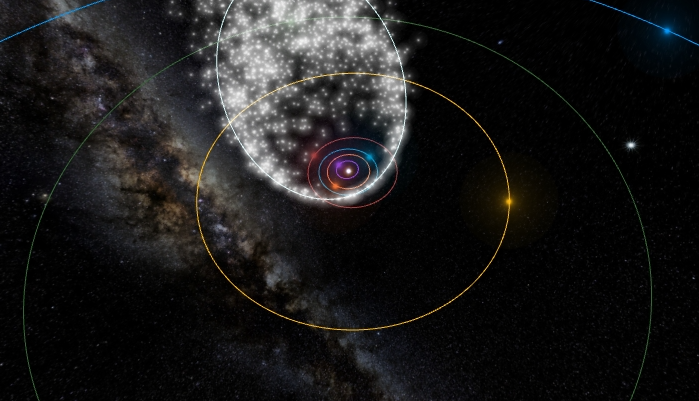

1981年,喷气推进实验室的唐纳德·K·尤曼斯(Donald K. Yeomans)回顾了狮子座流星雨的历史以及Tempel-Tuttle彗星的动态轨道的历史。一张图表从中衍生并重新发表在《天空与望远镜》杂志上。这张图表显示了地球和Tempel-Tuttle之间的相对位置,以及地球遇到浓密尘埃的位置。这表明,流星体主要位于彗星的轨道之后和之外,但地球穿越粒子云的路径导致了强烈的风暴,这些路径非常接近几乎没有活动的路径。

1985年,喀山国立大学的E. D. Kondrat'eva和E. A. Reznikov首次正确确定了导致过去几次狮子座流星雨的流星体风暴的年份释放了尘埃。1995年,彼得·詹尼斯肯斯(Peter Jenniskens)预测了1995年Alpha Monocerotids流星雨的突发,从尘埃路径中得出结论。

1999年,罗伯特·H·麦克诺特(Robert H. McNaught)、大卫·阿舍(David Asher)和芬兰的埃斯科·吕廷(Esko Lyytinen)等人首次利用新方法预测了的狮子座流星雨风暴。

2006年,詹尼斯肯斯(Jenniskens)发布了未来50年内关于尘埃路径相遇的预测。杰里米·沃宝隆(Jérémie Vaubaillon)继续根据每年的观测更新预测,为法国天文力学与历法计算研究所(IMCCE)工作。

流星体流的动力学演化

在长时间里,流星雨的动力学演化一般有三种:第一种是彗星重复的经过轨道,而流星体会离开它们,或是与木星或其他的大行星在共振轨道上其中一颗多次公转的次数与另一颗的公转次数相匹配。行星的引力决定了尘埃轨迹在地球轨道上经过的位置,就像园丁用软管浇灌远处的植物一样。因此随着时间的推移,每经历相同的时间,将与木星 (或大行星) 有相同的位置关系,这种间歇性的相对位置,往往会将流星体保持在固定的相对位置上。这将创造出称为filamen的流星雨成分。

第二种是流星体与一颗行星密切的接触。当流星体经过地球附近时,有些会被加速 (轨道增长),有些会被减速 (轨道缩短),结果是在下次回来时造成尘埃痕迹中的缝隙 (像打开一个窗帘,尘埃粒子的堆积会有开始和结束的空隙)。同样的,木星的摄动可以对尘埃的轨迹造成极大的改变,特别是对短周期彗星,当这些颗粒接近大行星时,通常是在远离太阳的位置上,移动得最慢的时段。结果是,痕迹会形成丛集 (clumping)、编结 (braiding)或月牙形的纠结 (tangling)。

第三种是辐射压,这会将质量较小的粒子推入离太阳较远的轨道,而质量较大的物体 (能成为火流星或火球的流星体) 受到辐射压的影响则较小。这会使在遭遇时尘埃痕迹有一些有明亮的流星,而有些只有黯淡的流星。 随着时间流逝,这些影响会使流星体散布成更广泛的流束。因为地球每年绕行轨道一周,因此这些流星流束会成为年流星雨,每年定期出现相同的流星雨。

在Whipple预测尘埃颗粒与彗星相对速度较低后不久,Milos Plavec首次提出了尘埃尾巷的概念,他计算了一旦从彗星释放出来的流星体会在完成一次轨道后主要漂浮在彗星前后。这种效应是简单的天体力学-材料只在彗星前后漂移,而在横向上几乎没有漂离,因为有些颗粒的轨道比其他颗粒更广。这些尘埃尾巷有时在以中红外波长(热辐射)拍摄的彗星图像中观察到,尘埃颗粒来自彗星先前绕太阳返回的轨道上散布开来。

观测方法

流星雨的观测方法有以下几种:目视观测、照相观测、分光观测、光电观测、电视观测、雷达观测、空间观测等。业余爱好者多用目视观测和照相观测。受观测条件限制,即使是“流星暴”级别的流星雨也会受到观测条件的影响,如果观测流星雨的条件不佳、天空不够黑暗,几小时才看到一颗流星也是很平常的事;而那些流量较大且在当晚拥有晴朗天空的流星雨才能被更好的观测。1833年11月的狮子座流星雨,一小时下落的流星数达35000之多。

观测记录

英仙座流星雨(PER)

英仙座流星雨(Perseids)和象限仪座流星雨、双子座流星雨并称为北半球三大流星雨。这三场流星雨流量大且稳定,具有较高的观赏价值。英仙座流星雨的活跃期从7月14日持续到9月1日,而最大流量通常出现在8月12日或13日,具体日期根据年份而定。在农村地区观察时,最大流量通常在每小时50-75颗流星左右。英仙座流星雨的流星颗粒来自彗星109P/Swift-Tuttle,在其多次返回内太阳系时释放这些颗粒。它们之所以被称为英仙座流星雨,是因为辐射点(流星似乎起源的天空区域)通常位于英雄仙子珀修斯座的附近,当最大流量时。

狮子座流星雨(LEO)

狮子座流星雨以在1833年、1866年、1966年、1999年和2001年出现的流星风暴而闻名。这些流星活动的高峰期在母天体,55P/Tempel-Tuttle彗星,接近近日点(离太阳最近点)时观察。然而,我们看到的不是来自彗星的新物质,而是来自先前彗星返回时所留下的碎片。在2022年,Maslov(2007)和Sato(2021)的模型计算显示,1733年的尘埃轨迹将于11月19日接近地球。Maslov提供的时间是06时UT,Sato获得的时间为06时20分至06时27分UT(λ = 236 .◦576和λ = 236 .◦581;不同的抛射速度)。潜在的活动水平取决于抛射速度(在这种情况下具有负号,而来自这些轨迹的流星的观察很少见)。Maslov补充说:流星应该很亮,尽管存在不确定性,ZHR可能超过200。Vaubaillon(2021)发现了与1600年的轨迹(在11月18日07时UT左右可能出现弱流量)的相遇。由于1800年的轨迹(Maslov,2007)稍后在11月21日15时UT左右可能出现弱流量增强。通常情况下,狮子座流星都很明亮,具有高比例的持续尾迹。

其他流星雨

由于行星的引力摄动作用,长周期彗星的流星体群可能与母彗星相差甚远。在母彗星不在近日点时也有可能发生流星雨,这种流星雨便是远彗星型流星雨。为区别来自不同方向的流星雨,通常以流星辐射点所在天区的星座给流星雨命名,其他流星雨还有宝瓶座流星雨等。流星雨与偶发流星有着本质的不同。有时在一小时中只出现几颗流星,但它们看起来都是从同一个辐射点中"流出"的,因此也属于流星雨的范畴;但也会出现短时间内同一个辐射点中迸发出成千上万颗流星的情况。当每小时出现的流星数超过1000颗时,我们称其为"流星暴"。

象限仪座流星雨(QUA)

象限仪座流星雨有潜力成为一年中最强烈的流星雨,但通常因为最大活动期很短(6小时)以及一月初的恶劣天气而表现不佳。在黑暗的夜空下,人们可以期待的平均小时流量为25颗。这些流星通常没有持续的尾迹,但经常会产生明亮的火球。由于其高的北赤纬(天文纬度),这些流星雨在南半球看不太清楚。

天琴座流星雨 (LYR)

因为辐射点在天琴座方向,故称为天琴座流星雨。以流星雨的母源来说,这些形成天琴座流星的沙粒碎片,其源头是撤切尔彗星。这颗彗星沿明确的轨道绕行太阳,而它和地球的轨道在天琴座的前方交错。该流星雨是一种中等强度的流星雨,通常在最大值附近的三个夜晚产生较高的流量。这些流星通常也没有持续的尾迹,但可以产生火球。最佳观察这些流星的地点是在北半球,在黎明时分,辐射点在天空中较高。来自这次流星雨的活动也可以在南半球看到,但流量较低。

宝瓶座η流星雨 (ETA)

在南半球的热带地区观察时,Eta Aquariids流星雨是一种强烈的流星雨。从赤道向北,它们通常在黎明前只会产生每小时10-30颗的中等流量。活动期在最大流量夜晚前后一个星期。这些流星速度较快,产生大量持续的尾迹,但很少有火球。

南金牛座流星雨 (STA)

南金牛座流星雨是一种持久的阵雨,在其活动期间会达到几个高峰。淋浴活动超过两个月,但很少每小时产生超过五个淋浴成员,即使在最大活动时也是如此。金牛座流星雨(两个分支)都富含火球,并且经常导致9月至11月期间火球报告数量的增加。

北金牛座流星雨 (NTA)

该流星雨类似于南金牛座流星雨 ,只是其活跃期稍晚于一年中的其他时间。当这两个流星雨在10月底和11月初同时活跃时,有时会观察到火球活动显著增加的现象。这些火球活动似乎具有大约七年的周期性。

阿尔法摩羯座流星雨(CAP)

阿尔法摩羯座流星雨(Alpha Capricornids)是1871年由匈牙利天文学家 Miklos von Koncoli-Tege 发现。这次流星雨的流星数量较少,但相对较亮,其中包括几个火球。父天体是 Comet 169P/NEAT。Peter Jenniskens 和 Jeremy Vaubaillon 确定其母体为小行星 2002 EX12,并于 2005 年在近日点附近发现了微弱的活动。该天体现在被称为彗星 169P/NEAT。阿尔法摩羯座流星雨(Alpha Capricornids)的活跃期从7月7日持续到8月15日,最大流量呈“台地状”,中心点在7月31日左右。这次流星雨不是很强烈,很少产生每小时超过五颗的流星。这次流星雨引人注目的地方在于其活动期间产生的明亮火球数量。这次流星雨在赤道两侧同样适合观测。

猎户座流星雨 (ORI)

猎户座流星雨(Orionids)的彗星是哈雷彗星,该流星雨是一种中等强度的流星雨,有时会表现出高强度的活动。在正常年份,猎户座流星雨的最大流量通常为10-20颗。在特殊年份,例如2006-2009年,最高流量可达到英仙座流星雨(Perseids)的水平(每小时50-75颗)。最近的观测显示,这次流星雨的流量较低,处于平均水平。

双子座流星雨(GEM)

双子座流星雨(Geminids)通常是一种较强的流星雨,流星爱好者一定会在他们的日历上圈出12月13日和14日。这是唯一一个在午夜前提供良好活动的主要流星雨,因为双子座座标从晚上10点起位置良好。双子座流星通常明亮且色彩鲜艳。由于它们的中等缓慢速度,持续尾迹通常不容易看到。这些流星也可以在南半球看到,但只能在半夜时分,且流量较低。

小熊座流星雨(URS)

小熊座流星雨(Ursids)经常被忽视,因为它的流量峰值恰好在圣诞节前一周,而且流量远低于双子座流星雨(Geminds),后者的峰值也就在小熊座流星雨之前。观察者通常在最大活动日期的深夜时分,每小时看到5-10颗小熊座流星。偶尔会出现流量超过每小时25颗的突发情况。这些突发情况似乎与8P/Tuttle彗星的近日点日期无关。这次流星雨严格来说只在北半球出现,因为辐射点未能在南回归线地区的早晨黎明前清晰可见,或者在晨曦开始的同时才升起。

地外流星雨

任何其他具有相对透明大气的太阳系天体也可能发生流星雨。由于月球位于地球附近,它也会经历相同的流星雨,但由于其本身没有大气,因此会出现自己的现象,例如大幅增加其钠尾。许多行星和卫星上存在着可以追溯到遥远时间的撞击坑。但是,新的撞击坑,甚至与流星雨有关的坑,也是可能的。火星及其卫星已知有流星雨。虽然尚未在其他行星上观察到这些现象,但可以推测它们可能存在。特别是对于火星,尽管由于火星和地球相对彗星轨道的不同而不同于地球上观察到的流星雨。火星大气层在地面的密度不到地球的百分之一,而在它们与流星撞击的上层边缘,两者的密度更相似。由于流星的海拔高度具有相似的大气压力,效应基本相同。唯一的不同之处在于,由于距离太阳较远,流星的运动相对较慢,因此流星的亮度可能会略微降低。这在某种程度上又被流星下降速度较慢的事实所平衡,因为火星的流星有更多时间蒸发。

其他流星雨的猜测,例如与地球的Eta Aquariids流星雨相关的"Lambda Geminid"流星雨(即与彗星1P/Halley有关),与彗星13P/Olbers有关的"Beta Canis Major"流星雨,以及来自5335 Damocles的"Draconids"流星雨。

在木星上已经观察到大规模撞击事件,例如1994年的Shoemaker-Levy 9彗星,它也形成了一个短暂的轨迹,以及此后的一系列事件太阳系中具有大气层的大多数天体,如水星、金星、土卫六的土卫六、海王星的特里同、和冥王星,都曾出现过流星或流星雨。