简介

“罪己”行为最早出现在《尚书·大禹谟》所载舜“负罪引慝”,“罪己”两字则最早出现于《左传》。直到汉文帝二年才出现了真正意义上的“罪己诏”,此后君王颁发罪己诏的行为一直持续到宣统三年,摄政王载沣以溥仪所下罪己诏。君王下罪己诏的原因一般有三,其一是出现奇特天象或是自然灾害;其二是君王在执政时出现过错或战乱;其三是古代一直承袭的儒家传统及天人感应思想的影响。天灾人祸发生时君王应该反思并修正自身的行为,以此来感应上天的意志。

罪己诏的内容也一般包含三部分:罪己原因,消除灾异及弥补过失。皇帝颁布罪己诏表明了他对上天的敬畏,并展示了改过自新的态度。这种改过态度以及罪己诏中所包含的利国利民的补救措施,对于官员的执行力度和相关政策的落实起到了重要的推动作用。同时罪己诏的颁布对于监督和约束皇权起到了一定的作用。然而有些皇帝在颁布罪己诏对自己进行批评的同时,也会表达出对官员的不满之意,使得君臣关系变得紧张,甚至影响到政治决策和治理效率。

学者张绪穗认为,君王下罪己诏,是以宗法关系为纽带的中国古代社会的产物,是氏族公社后期父权家长制的遗风。作为一代王朝的君王,出于维护本王朝长治久安的忧瞩意识,绝不至在他统治时期出现九庙堕毁、王朝崩绝的悲剧。下罪己诏是古代君王敢于承担责任、改过图新的方式,也是君王自我形象修饰的手段。

名称由来

“罪己”即归罪于自己,最早出现于《左传》中:“禹、汤罪己,其兴也悖焉”,意为“禹和汤怪罪自己,他们的兴盛很迅速,势不可挡”。“诏”,“从言从召。召亦声。之绍切。”“诏”在古代是指君王向臣民发布的文告、命令的通称,也称为诏令、诏书。“罪己诏”即古代君王自省表达忏悔之意的诏书。

产生原因

政治上

罪己诏作为一种特殊形式的诏令,具有维护社会稳定、解决民生问题、调和社会矛盾的政治功能。随着中央集权的加强和统治者对民生问题的重视,罪己诏的数量逐渐增多。君王的政治失误可能导致社会动荡和骚乱。在这种情况下,君王可能会通过罪己诏书来表达自己的自我反省和自责。罪己诏可以推行安置流民、处理冤狱、大赦天下、举贤纳谏等举措,迅速起到平稳民心、安定民生的作用。汉武帝颁布的《轮台罪己诏》就是一个典型的例子。

西汉承袭了先秦时期的巫教之风,还再次将罪责归结为君王一人,此后朝代的君王亦是如此。君王频频颁布罪己诏,口呼“天下治乱,在予一人”,但几乎不会有任何实质性的惩罚,仅仅是对行为稍加约束。到西汉后期,真正受灾异连累的反而是围绕在王权身边的人臣。历代君王的罪己诏中,频繁出现对臣子匡正君王的强调。在阐述君王的问题后,往往提及人臣的失职。而在罪己诏颁布的最后,常督促在上天示警的过程中其他人也应当肩负责任,不可逃避。

灾异上

在中古社会,生产力水平较低,自然灾害对社会生产和生活的破坏力极大。古人认为人和上天可以相互感应,君王政治也可以被上天感知。君王可以感应自然,引起自然现象的变化。在这种观念中,天并非人格化的存在,而是对人间事物的被动感应。既然天与人可以互相感应,灾异就是向民表达天意的媒介。儒家思想认为,自然灾害和异象往往被视为上天对统治者德行失败的警告和惩罚,是一种警示统治者的方式。作为君王且以“上天之子”自称的皇帝,自然有责任和义务祈求获得上天的宽宥,消除灾难以保障民生。面对自然灾害的巨大破坏,忏悔禳灾、敬天应人便成了罪己诏颁布的首要原因。根据孔子的观点,灾难发生时应该反思并修正自身的行为,以此来感应上天的意志,警醒和规劝统治者。作为受命的天子,对于灾异肩负责任,下诏罪己是对自己替天治理身份的强调。

文化上

儒家思想

儒家的天人感应观念在某种程度上影响了皇帝罪己文化的形成。儒家认为皇帝执掌代天理物之责,认为灾异祸乱是上天对统治者的警示和儆诫,需要通过检查自身德行和政务来回应。儒家强调民本,认为天意即民意,国君的地位取决于赢得民心。这种以民为本的思想对统治者产生了重要影响。他们将自身定位为百姓的服务者,承担起代天牧民的责任。因此,当面临灾异时,他们习惯于通过罪己责躬来安抚百姓。

巫术

中国古代巫术可分为预测巫术、禁忌巫术和禳除巫术。罪己诏的诞生与这三种巫术紧密相关。一旦通过天文占测等方式推知异象为凶后,便以忧虑戒惧之言表示恪守禁忌,再以政治措施落实以积极祈福除灾,并在发展过程中,前两者逐渐姿态化,政治措施变成最终立足点。巫术传统从先王处效法来,逐渐发展出理性根基,由天事转为人事,并给移祸等行为增添了背后的逻辑,让巫术有理可依。

历史沿革

先秦时期

夏商时期并不存在真正意义上的《罪己诏》,但已经存在君王“罪己”的行为。如今已知最早的“罪己”行为出现在《尚书·大禹谟》的记载中,大禹久征三苗不下,而伯益谈及舜“负罪引慝”的故事。商周时期,根据《论语·尧曰》汤灭夏时曾将天下百姓的罪过都归结于自己。商汤罪己的的语式也成为后代君王《罪己诏》的范本。这一时期的“罪己”并没有专门的诏书,但君王的“罪己”行为具有以下几个特点:首先,人们将天地万物的征象视为上天表达意志的方式,这些征象被认为是上天的意志;其次,自颛顼时代开始,君王成为群巫之长,并垄断了宗教话语权,他们不仅负责管理巫教事务,还承担着天人之间的沟通和执行天命的责任;最后,君王的角色决定了他与天及天命的关系,他们对于天命的执行情况将决定他们的“罪恶”程度,君王是否“获戾于上下”,即是否获罪于天成为了问责的核心。然而到了春秋时期,巫教权威性受到动摇,君王不再效仿商汤罪己的行为,到秦朝,君王将灾异都归咎于人臣,由“罪己”变为“罪人”。

两汉时期

有具体文字记载的罪己诏最先出现在西汉时期,汉文帝二年十一月末发生了日食,汉文帝因天生异象发罪己诏自省。根据学者郗文倩的观点,两汉时期一共16位君王颁布罪己诏80篇。两汉时期的罪己诏以四字句或六字句为主,通常包括三个方面:罪己的契机、罪己辞令和挽救的举措。在罪己诏的开头部分,会引用先贤言论,以显示君王对德行和责任的重视,并表示要向上古明君看齐。接着,通过具体事件的分析,说明了君王罪己的原因以及其他足以引起君王自省的事件。有时,这些事件之间可能没有实际的因果联系,只是时间上的接近,但它们频繁出现增加了一种“上天降罪”的神秘色彩。接下来是具体的挽救举措,包括举贤、纳谏、赦免罪人、调整官吏、整顿政治、赈灾等。在罪己诏中,君王也会使用自我宣传的语言,突出自己的忧国忧民之心和勤勉之举,以弥补罪己言论带来的负面影响。汉代罪己诏的范式发展完善后,在后来的时代中得到广泛运用。它建立了天数、君王、人臣和百姓之间深厚的联系,相互制约。随着时间推移,罪己诏的功能逐渐扩展,不再只是简单的自省和改过,而是具有象征作用。君王不再真心实意地罪己,罪己言论也与开放言路的措施脱钩,使臣子不再有必要匡正和辅助君王,强化了君权的地位。

魏晋时期

在魏晋南北朝时期,皇帝们普遍信奉儒家天人感应思想。为了回应天意,皇帝们通常会发布罪己诏,承认自己的过错,并承诺加以改进。这种做法不仅能够平息民众的不满,还能够起到警醒作用,促使皇帝们更加谨慎地处理国家事务。因此,在魏晋南北朝时期,罪己诏已经成为了一种非常流行的统治手段,同时也是君主自我反省的一种方式。

隋唐时期

据统计,唐朝共有21位皇帝颁布了112篇罪己诏。唐朝初期的罪己诏表达更加真诚和感人。唐朝初期是文学繁荣的时期,人们开始追求真实、质朴和情感丰富的文学表达方式。在这个背景下,诏书的起草者也开始运用新的文学风格来表达君王的情感。在书写形式上,唐朝初期的罪己诏仍以对仗工整的骈句为主,但在一定程度上摆脱了声律和四六字句的限制,出现了灵活自然的散句,使文章能够参差错落和自然流动。唐朝中后期出现了藩镇割据和武夫擅权的情况,因此许多罪己诏是在成功平定叛乱后颁布的。这些罪己诏在语言风格和书写形式上与之前相比已变得形式化,并形成了固定的格式。以《奉天罪己诏》为例,诏书开篇强调了君王奉天承运的身份。其次,君王对自己的德行不济进行深刻反省和自责,将连年的战乱和叛乱归咎于自己的无德。与之前委婉的表达不同,唐德宗几乎在每一篇罪己诏中都直接表明了“在予之责”“过实在予”等触及自责的用语。最后,针对当下出现的社会矛盾,还提出了相应的具体措施。中唐时期的古文运动对唐代罪己诏的书写方式也产生了影响,在吸收古文运动所提出的复古理论基础之上,摒弃整齐划一的骈体文,使诏书既具有皇家语言的庄重和美感,同时也具有散文风格,两者兼顾、融散入骈,使文章更加简洁明了。

宋朝时期

据统计,宋朝共有14位皇帝2位太皇太后共颁布了237篇罪己诏。在这段历史时期内,科学技术得到了较为显著的发展,对于天文现象的解释也逐渐向科学方向转变。然而,尽管宋代已经掌握了日食、彗星等天文现象的科学成因,但统治集团并未完全放弃传统的五行学说和天人感应观念。在面对天灾人祸时,宋代统治者依然倾向于接受天谴理论的指导,从五行学说和天人感应观念出发解读各种灾异祸乱,并选择罪己悔过。此外,宋代皇帝罪己责躬的特点主要体现在以下三个方面:首先,宰相通常会主动递交辞呈,但宋代统治者多数情况下习惯于归过于己,亲自承担责任,不同意签署宰臣的辞职申请。其次,在面对日食、彗星等天文现象时,皇帝也表现出自我检讨、自我责罚的显著特点,拒绝移闰提议。最后,宋代皇帝还禁止百官于日食不见之时称贺庆祝。

明朝时期

据统计,明朝有12位皇帝共颁布27篇罪己诏。明代罪己诏的结构一般包括起始语、罪己原因、补救措施和总结语四部分。起始语通常采用特定的语句,“奉天承运,皇帝诏曰”,引出全文。在第一部分中,皇帝会详细阐述罪己的原因,包括提到“兵后告殃者”等问题。第二部分会列举补救措施,并进行详细规定。第三部分是总结性的话语,旨在告诫有司认真履行职责。最后,文章以特殊的语句如“故兹诏示,想宜知悉”作为结尾语,结束全文。在明代皇帝颁布的罪己诏中,常出现“朕以菲德”、“朕以凉德”、“朕之不德”、“德薄才疏”、“朕之不逮”、“朕思愚昧”、“失德”、“罪在朕躬”、“朕之罪也”、“朕之过也”、“责实在朕”等词语。其中,明太祖和明思宗在罪己时使用“朕之过也”等语句频繁,语气最为坚定。其他皇帝罪己时使用的词语或语句大多为常用。明孝宗的罪己之词则相对较为委婉,只提到“而耳目有不逮,恩泽有未宜”等。

清朝时期

据统计,清朝有7位皇帝颁布了共9篇罪己诏,这一时期的罪己诏较之前朝没有太大变化。随着辛亥革命的爆发,帝制宣告终结。宣统皇帝于1911年10月30日颁布罪己诏,将其执政三年来内乱不断都称为“此皆朕一人之咎也”。这篇摄政王载沣以溥仪的名义下诏罪己也是中国历史上最后一篇罪己诏。

主要内容

罪己原因

历史上的君王在面对灾异时,常常会以自己的不德或治理不善为由自责,将责任归咎于自己。这种自责的表现一方面显示了君王反省治理国家的态度,另一方面也是为了缓和社会的紧张情绪和平息民怨。在古代统治阶级中,“救灾必先修政”是一种比较流行的观念。尽管人们相信自然灾害是常理中的一部分,但他们也认为这是君王失德的表征。因此“自省”是罪己诏的重要内容之一,历代君王的罪己诏要修正政策、进行自我反省,以顺应天道和回应天灾的警示。

消除灾异

灾异分为天象异常和人间灾害,常常被视作上天对人间的警示。灾异包括自然灾害和天象异常,以及一些与常理不合的物候现象。古代人们相信阴阳失调会导致灾异的发生,因此君王在罪己诏中经常提及阴阳不和的问题。君王会通过颁布罪己诏来回应灾异,表现出自谦自勉的态度,并采取措施消除灾异带来的影响。当灾异发生时,君王往往会感到责任重大,因为灾异被视为天对人的警示,而君王的不当行为就会引起“上天降异”的后果。灾异思想限制了君权,一方面迫使君王自我反思和采纳建议,另一方面也将灾异的处置权交付给君王,加强了其地位。

弥补过失

政治失策型罪己诏通常针对之前某项行政命令的反思和改进,包括由祭祀、盗贼、大兴土木、改元、官治、民生等原因引起的国内政治问题。虽然罪己诏名为罪已,但其真正的落脚点不一定在君王之身,甚至有君王完全将罪责移归臣子的情况。当君王不愿自我牺牲的时候,也可设法使臣下代负责任,臣下承担责任的表现不仅是成为君王指责的对象,还体现在成为罪己诏中补救措施的承担者。在政治失策时,君王的罪己诏中更多体现出了针对政治的调整,赦天下的政令紧随其后。君王甚至很少举贤纳谏,而是直接更改政令,或是对不堪受苦的民众给予同情,大赦天下。在此类罪己诏中,神学的色彩大大降低,务实的特点空前提高。另一种战事失策型罪己诏则牵涉范围较大,不仅包括壮丁的征发、军队的调遣、军费的投入,还包括边境的民生、农事的进展、赋税和律法等。

相关影响

正面影响

罪己诏对政治产生了一定的影响。皇帝颁布罪己诏表明了他对上天的敬畏,并展示了改过自新的态度。这种改过态度以及罪己诏中所包含的利国利民的补救措施,对于官员的执行力度和相关政策的落实起到了重要的推动作用。罪己诏的颁布激励了官员积极上书言事、抒发意见。当皇帝表现出如此诚恳的态度时,群臣们更加愿意向皇帝陈述问题和提出建议。这使得皇帝能够更全面地了解社会状况和民众需求,进而采取相应的措施来改善政策和治理。罪己诏的颁布对于监督和约束皇权起到了一定的作用。皇帝颁布罪己诏表明他注重群臣和百姓对自己的看法和态度,这使得皇帝在行使权力时更加谨慎,避免滥用职权或脱离民意。

负面影响

有些皇帝在颁布罪己诏对自己进行批评的同时,也会表达出对官员的不满之意。频繁地对官员进行批评和责备,使得君臣关系变得紧张,甚至影响到政治决策和治理效率。同时,罪己诏的颁布也可能引发官员之间的冲突和矛盾。由于罪己诏中通常会涉及到一些具体的问题和责任人,因此,官员们对于罪己诏中的批评和指责往往会产生不同的看法和态度。有些官员可能会积极上书,品评朝政,提出自己的意见和建议,而另一些官员则会对皇帝的批评和责备感到不满和抵触。这种官员之间的分歧和冲突,可能会导致政治局势的不稳定和治理效率的下降。

相关评价

学者王世俊认为,中国历史上,由君王《罪己诏》体现的“罪己”行为,是一种中国特色的元首罪错认知行为。它由古人“崇天”“天人感应”的意识支配,构建一种“天”对君王权力(行为)的规范和制约。“罪己”演变为“罪人”的悲剧,在于中国无限膨胀的君王权力,既不愿受民制,也不甘受天制。它利用社会观念变化、“罪己”祛魅,以制度化、仪式化的方式,令其功能异化,徒有其表。“罪己”的演变,展现了专制权力下创新消解制约的范例。

学者张绪穗认为,君王下罪己诏,是以宗法关系为纽带的中国古代社会的产物,是氏族公社后期父权家长制的遗风。植根于宗法关系的儒家伦理道德和政治观念,又特别强调君王的风范、表率作用。而作为一代王朝的君王,出于维护本王朝长治久安的忧瞩意识,绝不至在他统治时期出现九庙堕毁、王朝崩绝,使自己无面目见列祖列宗于地下的悲剧。下罪己诏是古代君王敢于承担责任、改过图新的方式之一,也是君王自我形象修饰的手法之一,这不能笼统地视为“骗局”,当然也不能完全排除玩弄政治权术的一面。

学者韩静认为,罪己诏是古代君王以公开方式进行自我反省、主动承担责任的御用文书,而根植于宗法关系的儒家思想是君王能够颁布罪已诏的内在原因,罪已诏的颁布一定程度上也是儒家文化对君王及整个社会相互作用的结果。罪已诏书的颁布,既体现了皇权的至高无上,又说明了天人感应、天道理念对现世世俗权力的约束与制衡。

相关文物

武则天除罪金简

久视元年(700年),武则天改国号为“周”十年后,于嵩山投掷金简祈福。金简为长方形,长36.2厘米,宽8厘米,厚不足0.1厘米,重228.5克。正面镌刻双钩楷书汉字63个,内容为武则天乞三官九府除罪,并有“太岁庚子(700年)七月甲寅”纪年。

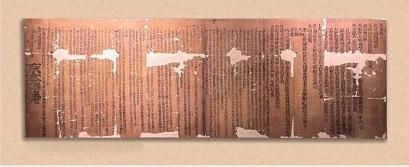

明正德九年罪己诏

正德九年(1514年)正月十六,明武宗在宫中张灯娱乐,不料致使乾清宫大火,事后明武宗亲手写罪己诏。该罪己诏长133厘米、宽43厘米,原件藏于中国第一历史档案馆,复制品则在中国消防博物馆中展示。

注释

展开[a]tè 1.邪恶。亦指恶人。参见“慝作”。2.灾害;祸患。3.阴气。4.瘴气蛊毒之类。5.禁讳的语言。6.通“忒”。变更;差失。

[b]尧曰:咨,尔舜,天之历数在尔躬,允执其中。四海困穷,天禄永终。舜亦以命禹:曰:予小子履,敢用玄牡,敢昭告于皇皇后帝,有罪不敢赦。帝臣不蔽,在帝心。朕躬有罪,无以万方;万方有罪,在朕躬。周有大赉,善人是富。虽有周亲,不如仁人。百姓有过,在予一人。

[c]诏文:朕闻之,天生蒸民,为之置君以养治之。人主不德,布政不均,则天示之以菑,以诫不治。乃十一月晦,日有食之,适见于天,菑孰大焉!朕获保宗庙,以微眇之身托于兆民君王之上,天下治乱,在朕一人,唯二三执政犹吾股肱也。朕下不能理育群生,上以累三光之明,其不德大矣。令至,其悉思朕之过失,及知见思之所不及,白以告朕。及举贤良方正能直言极谏者,以匡朕之不逮。因各饬其任职,务省繇费以便民。朕既不能远德,故然念外人之有非,是以设备未息。今纵不能罢边屯戍,而又饬兵厚卫,其罢卫将军军。太仆见马遗财足,余皆以给置传。

[d]对偶句,字数相等、结构形式相同、意义对称的一对短语或句子